文字

背景

行間

拓陽のできごと

平成28年度中学生一日体験学習が行われました。

あわせて1,270名の参加をいただきました。

8月 2日は午前・午後にわたり専門学科、3日は普通科の一日体験学習でした。

学校長からは、「高等学校は、中学校とちがい、学校・学科によって学ぶことが異なってきます。

なるべく本校の様子が理解できるように一日体験学習を準備したので、学校の雰囲気を学んで

いってほしい」とのメッセージがありました。続いて教頭から本校の概要について詳しい説明が

ありました。

2日の専門学科一日体験学習では、各科に分かれての体験学習がありました。

食品化学科では、3年生から現在取り組んでいる実験についての説明がありま

した。菓子パン製造実習の見学も行いました。

農業経営科では、畜産実習と北海道実習の様子について、ビデオによる紹介が

ありました。

生物工学科(野菜・草花・果樹・作物)の学習内容について、大山農場にてポスターパネル

を用いた説明がありました。また、生物工学施設の見学も行われました。

また、栃木県重要文化財である大山記念館と大山ビオトープの見学も行われました。

食物文化科では、伝統的な食文化の学習の一端として、千代紙を使って、きれいなはし袋と

ようじ入れを作成する体験が行われました。

3日の普通科一日体験学習では、学校長挨拶の後、教頭から本校の概要について

詳しい説明がありました。そして各学年代表生徒による体験発表がありました。

その後、校舎案内と部活動見学がありました。

最後に、進路状況の説明と学科の紹介が行われました。

全校登校日

全校集会の中で、夏季休業中の生活についての講話がありました。

夏休み中に事故に遭わないために

・すきのない生活(服装・態度)を心がけること。

・全国各地で「歩きスマホ」等での事故が起きているとの報道があるので、注意すること。

などのお話がありました。

ラジコンヘリによる稲作病害虫管理を行いました。

7月29日(金)に那須野農業協同組合のご協力を得て、大山農場水田の慣行栽培区2ヘクタールにイネいもち病、カメムシ、ウンカの防除作業を行いました。農業経営科3年2組作物選択生徒がこの作業に参加して学習しました。

2ヘクタールの水田について、約15分間で作業が完了し、その作業効率の良さに大変驚きました。

大山プロジェクト ヨシノボリを放流しました。

那須拓陽高等学校大山農場では、環境教育の一環として地域の絶滅危惧生物の保護とその環境づくりに取り組んでいます。ミヤコタナゴ(Tanakia tanago)は明治後期に魚類学の権威である東京帝国大学の田中茂穂博士(1878-1974)によって1909年に小石川植物園で発見され、「ミヤコ」の名を冠した美しい淡水魚です。関東地方に広く分布する普通の魚でした。しかし水質の低下などによってその分布・個体数は激減し、本県の生息域は数か所となり、現在では環境省レッドリスト絶滅危惧1A類(CR)に指定されている天然記念物となりました。

ミヤコタナゴの生息できる環境にはマツカサガイやヨコハマシジラガイというイシガイ科の淡水産二枚貝の生息が必須で、これらの貝の幼生はヨシノボリ(ハゼ科ヨシノボリ科の総称)のえらやひれに寄生して、しばらく過ごした後、幼貝となるという性質をもっています。つまりミヤコタナゴの生息にはヨシノボリ―マツカサガイの寄生関係が必要なのです。

ヨシノボリとマツカサガイの生息には比較的緩やかな水流が必要といわれますので、大山ビオトープ水路をこれらの生物が生息しやすいように改良しました。

そしてこのたび栃木県水産試験場にご協力をいただき、7月20日(水)にマツカサガイの幼生を寄生させたヨシノボリ約30匹を大山ビオトープの水路に放流しました。

半年後に二枚貝の生育調査を行う予定です。

普通科2年 大学等見学会について

大山記念館の見学

見学を希望する方は本校までお問い合わせください。なお、都合により受け入れができない場合がありますのでご了承ください。

(1)期 日 火曜日(祝日、学校休業日、学校行事の日は除く)

(2)見学時間 13時30分~16時

(3)予約方法 見学希望日時の1週間前までに、電話にて予約願います。

欠席等の連絡方法は原則Web上の欠席等連絡フォーム(24時間利用可)による連絡とします。

連絡フォームURLはこちら

インフルエンザ等に罹患したときは、出校停止になります。感染が疑われるときは、必ず検査を受けてください。出校する際は、登校申出書または証明書を提出してもらうことになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

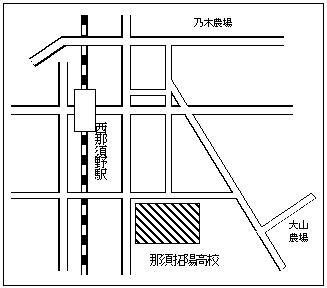

JR西那須野駅から徒歩で7分

<乃木農場>

〒329-2711

栃木県那須塩原市石林851

(google map)

TEL:0287-36-1157

通学時は、明るい道を複数で通るなど、十分に注意して登下校してください。何かありましたら、学校や警察にすぐに連絡してください。