スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

第3回栃木高校SSH科学実験教室

第3回栃木高校SSH科学実験教室

本校では24年度から文部科学省よりSSH事業の指定を受け、

様々な科学関連の事業を企画・実施しています。今年度もその

一環として、主に科学に興味を持つ中学生を対象に、

「第3回栃木高校SSH科学実験教室」を

11月7日(土)9:30~12:00に開催しました。

講座担当の本校生徒はSSHクラブに所属する21名です。

・日程は次のように行われました。

9:00~ 受付

9:30~ 開会式 日程の説明

9:50~ 移 動 本校生が各会場へ誘導します

10:00~ 科学実験教室 開始

11:40 アンケート記入

11:50 講堂へ移動後閉会式

12:00 科学実験教室終了

・中学校の参加生徒数です。

1.圧電素子 19名

2.LEDライト 1 名

3.分子模型 3名

4.イシクラゲ 5名

5.呼吸基質 2名

合計 30名

講座の様子を紹介します。

受付 ポスター

開会式 SSH部長挨拶 校長挨拶

○実験講座1 圧電素子による発電器の製作

本校のSSH物理班では、圧電素子を使って、踏むことで発電できる発電床

音波 をぶつけることで発電できる音波発電の研究を行っています。今回は、

その研究内容の紹介と圧電素子を使ってLEDを光らせることができる発電器

を製作しました。

○実験講座2 LEDの電圧-電流測定とLEDライトの製作

電球に代わってどんどん広まっているLED。この講座では、LEDに加える

電圧と流れる電流との関係を調べ、LEDの特徴を学んだ後、まとめとして

LEDライトを製作して、お土産として持ち帰ってもらいました。

○実験講座3 分子模型をつくろう

水や二酸化炭素、アミノ酸、etc。わたしたちの身のまわりにはたくさんの

分子が あふれています。色をつけた発泡スチロールを使って様々な分子

をつくってみました。

○実験講座4 イシクラゲ(ネンジュモ)の観察と培養

栃高の校庭には、シアノバクテリアの仲間のイシクラゲが豊富に繁殖

しています。私たちは、この生物を研究しています。今回は、顕微鏡を

使った観察と培養方法の実験を行いました。

○実験講座5 呼吸基質を調べよう

私たちは、呼吸により食べたものを分解しそのエネルギーを利用して

います。 脂肪の燃焼にこれが良いとか、あの運動が良いとかいいます

が、脂肪と炭水化物の利用状況を測定してみましょう。

閉会式の様子です。生徒代表がお礼のあいさつをしました。

最後に集合写真を撮りました。

SS授業研究

研究の視点は「論理的・創造的・独創的思考力の育成」です。

それに関連する研究授業が公開授業週間に行われました。

今回は私が行った「生物」の研究授業を紹介します。

平成27年10月15日(木)第5時限

2年1組 生物選択者10名

生物実験室にて行いました。

単元名は第9章 生物の系統、第5節 動物

本時の題名は「動物の分類」です。

今回の研究授業の目標は

「タブレットを使って動物の分類の学習をする」です。

指導方針は栃高にある実物標本と栃高ホームページ内の

「栃高博物館」を使って学習をします。

受精卵から飼育したバフンウニ、

自作のホームページやYoutube動画の情報も活用します。

授業の様子です

標本とタブレット 受精後7カ月たったバフンウニ

SSH宇都宮大学科学実験講座

講座」を実施し、1年生55名が参加しました。

1日時・場所 平成27年10月10日(土) 8:30~16:30

宇都宮大学 農学部・工学部・教育学部

2 日程 8:30 栃木高校 出発

9:35 宇都宮大学 峰キャンパス到着

9:45 宇都宮大学 陽東キャンパス到着

10:00~12:00 講座

12:00~13:00 昼食

13:00~15:00 講座

15:15 宇都宮大学 発

16:30 栃木高校 着

3 講座内容

A DNA鑑定体験講座(農学部:松田勝先生)

B 微生物実験講座(農学部:前田勇先生)

C ウイルスを検出する(農学部:夏秋知英・西川尚志先生)

D プラズマ(工学部:湯上登先生)

E 放射線を体験しよう(教育学部:堀田直巳先生,山田洋一先生)

F サカナの受精と染色体観察(教育学部:上田高嘉先生)

到着後生徒たちはA~Fグループに早速分かれ、よく取り組んでいました。

熱心にご指導いただいた宇都宮大学の先生、TAの皆さん、大変お世話に

なりました。

◎ 活動の様子です。

Aグループ:DNA鑑定検体講座 Bグループ:微生物実験講座

メダカの尾ひれから、DNAを取り 酵母のはたらきかたと条件を調

出しています。 べるためのパンを作ります。

Cグループ:ウィルスを検出する Dグループ:プラズマ

大学の庭で採取してきた植物に プラズマ発生装置でプラズマ

感染した、ウィルスを取り出します。 を発生させ、観察しています。

ドライアイスを用いた霧箱に光を 魚の減数分裂、受精時の染色

当て、放射線の様子を観察します。 体数変化についての講義中です。

3年生 SSH講演会

10月1日(木)7時間目に、3年生を対象としたSSH講演会を

本校講堂で実施しました。

講師は、東北大学大学院工学研究科の安藤晃先生です。

安藤先生はプラズマ物理学の専門家で、宇宙船「はやぶさ」

のプラズマエンジンの開発プロジェクトにかかわられるほか、

高校生への科学教育にも熱心に取り組んでおられ、本校の

SSH運営指導委員も務められています。

今回の講演では、

「プラズマと宇宙推進 ~大学で学ぶこと(課題研究の視点から)~」

という演題で、プラズマや宇宙開発など科学技術に関する

内容のほか、大学で研究するということ、キャリアデザインを

考えること、ご自身の高校のこと、受験に向けての意義や、

取り組み方などを明快に御講演いただきました。

3年生も皆熱心に聴き入っており、講演終了後の質疑応答

でも時間を延長して活発なやり取りが行われました。

1年生SS基礎研究3rdステージ

専門性を高め、特定の分野、テーマに関する7つの講座・演習を実施していきます。

今回は昨年も実施した「DNAの抽出実験」の様子を紹介します。

9月14(日)月曜7限

タマネギからDNAを抽出します。

①タマネギをすり下ろします。 ②乳鉢に移し、飽和食塩水を加えよくすりつぶします。

③ガーゼで濾します。④試験管に5mL入れ、エチルアルコールを静かに注ぎ入れます。

⑤白い綿のようなものが浮いてきます。⑥曲げた針金ですくい取ります。

⑦集めた白いものに水を加えよく溶かしてから、筆で濾紙に字を書きます。

⑧乾かした後、酢酸カーミンをかけて染色します。よく水洗いすると‥‥

酢酸カーミンで赤く染色されたのはDNAです。

缶サット甲子園2015関東大会に参加してきました!!

SSHクラブ物理の缶サット班が、7月22日~23日、缶サット甲子園2015関東大会に

参加してきました。

参加校は、慶応義塾高校、千葉県立長生高校、学芸大学附属高校、東工大附属科学技術高校、

都立戸山高校、法政二高と栃高の7校でした。上位3校が8月に秋田で行われる全国大会の

出場権を得ることができます。事前に送った事前ビデオプレゼン、22日の気球投下審査、

23日の事後プレゼンの総合評価で順位が決定します。

22日は千葉県野田市にある野田スポーツ公園にて、缶サットの気球投下審査が行われました。

通常はヘリウムバルーンを50mくらいの高さまで上げて、そこから缶サット本体を放出しますが、

この日はとても風が強く、「高さ制限なし、与えられた15分の時間内で自分たちの判断した

タイミングで缶サットを放出する」という競技方法になりました。本校のメンバーは小惑星探査を

意識し、地表面の様子の撮影、地表面での土壌サンプル採取、落下時の加速度の測定、落下中の温度計測をミッションとして、大会に臨みました。

会場となった野田スポーツ公園 投下試験前の最終チェック

投下試験に使ったヘリウムバルーン 機体の質量などの検査を受けます

気球からロープを引いて落下させます 投下試験を終えて回収された缶サット

参加者みんなで記念撮影 二日目の事後プレゼンの様子

事後プレゼンでの土壌回収装置の実演

投下試験では、テストではうまくいっていた画像データの取り込みがうまくうまくいきません

でした。上位3位以内に入ることはできませんでしたが、技術賞をいただきました。

初参加としては大健闘であったと考えています。

第2回群馬大学実験講座

SSHサイエンスラボラトリー

平成27年度 第2回群馬大学実験講座

7月4日(土)

群馬大学理工学部にて1年生全員が受講しました。

科学実験の方法,手順などを学ぶ絶好のチャンスです。

日程

8:30 学校発

10:20~11:00

オリエンテーション

群馬大学の大沢先生より説明および

受講にあたっての注意点のお話が

ありました。

11:00~11:30

実験説明のため各講座に移動です。

実験説明の様子。

11:30~12:00

研究室見学・キャンパスツアーの時間です。

12:00~13:00昼食の後は実験のスタートです。

13:00~16:00

1 キレート滴定

水の全硬度を算出中です。

2 電気泳動実験

ウェルに試薬を注入しています。緊張します。

3 顕微鏡でのぞくミクロの世界

パン酵母や牛乳のミクロの世界を観察します。

酵母の数もカウントしました。いい数字が出るでしょうか。

4 金属の引張試験

引張試験を行い金属の変形過程を観察し、

電子顕微鏡を用いて破断面を観察しました。

5 ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析

ろ紙上に現れた色よりRf値を求めます。

6 知られざる地下水の世界

12m下の地下水中に住む生物をファイバースコープで

観察しました。等脚類の「ミズムシ」が多数生息していました。

7 マイコンカーを制御しよう

制御アルゴリズムを学習し、トレースを踏破。

最後はみんなでタイムトライヤル。

8 プログラミング体験

未完成のプログラミングを完成させるぞ。

9 ニュートンリング(光の干渉)

ニュートンリングを利用してレンズの曲率半径が測定できます。

10 回折格子(光の干渉)

回折格子を用いて原子から出る光の波長が測定できるかな。

第2回も充実した活動ができました。

群馬大学の先生方、ありがとうございました。

SSH授業研究 実験生物の開発

SSH授業研究 実験生物の開発

以前にも紹介した3種類の生物です。今年も生徒に継続観察させています。

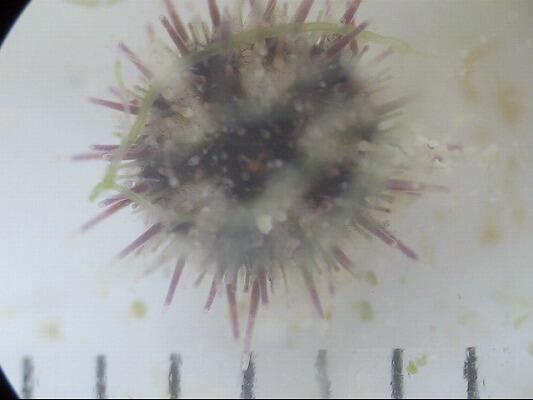

1.バフンウニ

昨年はお茶の水女子大臨海研究所より成体直前の幼生を送って

もらい、実験しましたが、今年は、初めて受精からスタートしました。

3月初旬に受精させ、受精卵からウニの成体にし、飼育を続けてい

ます。3ヶ月たち最も大きな個体は5mmになりました。

上の写真はバックがブラック、下はホワイトで撮影しています。

写真下側の目盛は1mmです。

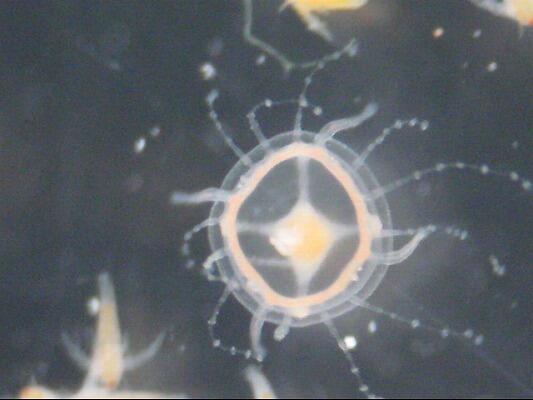

2.小型のクラゲ(ヒドロゾアの仲間)

今年も6月にクラゲの発生が始まり、今も続いています。

餌(孵化直後のアルテミア幼生)を与えて、飼育しています。発生直後は

0.5mmでとても小さいです。飼育後大きなもので2mmになりました。

クラゲの口腕部の拡大。左下は餌のアルテミア幼生。

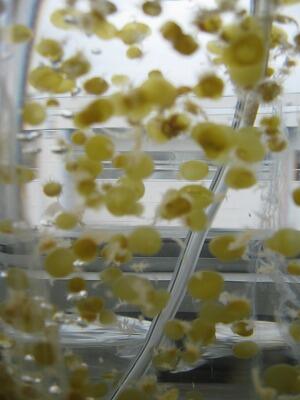

3.イシクラゲ(ネンジュモ、シアノバクテリアの仲間)

寒天培地上で球形になったイシクラゲを

エアレーションした飼育液の中で培養しています。

大きなものは直径15mmになります。

2学年「SS校外研修」

本校SSH事業の一環として、「SS校外研修」

が実施されました。

生徒の希望に基づいた6コースに分かれ、

様々な見学地を訪問、見学させていただき

ました。各コースの概要とその様子をご覧

ください。

Aコース

東京ガス日立支社工場→日立パワーソリューションズ

→日立小平記念館

巨大なタンクです。 説明を受けます。

太陽光と風力発電。

Bコース

東那珂木質バイオマス発電所→那珂原子力科学館

→那珂核融合研究所

熱心に説明を聞きます。 制御室の見学。

複雑でかつ巨大な装置に圧倒されました。

Cコース

積水ハウス関東工場古河→LIXILつくば→食と農の科学館

ちょっと記念写真。 ソーラーパネルの説明です。

様々な説明を熱心に聞いて、先端技術の一端を知りました。

D~Fコースは「続きを読む」でどうぞ。

第1回群馬大学実験講座(その2 午後の部)

2.タンパク質分析を最新の電気泳動法で実施します。

5.ペーパークロマトグラフイーで葉緑体の色素を

ザーと水が流れ、この中で実験です。

大講義室で閉会式。大沢先生から講評をいただきました。