スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

SSH研究成果発表会

2月24日(月) SSH研究成果発表会が文化会館にて行われました。

全体会が12:40より始まりました。校長の挨拶の後、科学技術振興機構の主任調査員

田辺新一様より挨拶をいただきました。開会の宣言は生徒会長です。

シンガポール•マレーシア海外研修報告では英語でのプレゼンもありました。

サイエンスラボラトリー実施報告も英語での発表でした。1年生が群馬大学で行った講座です。ですから、

発表者も1年生です。たのもしい。

自由見学は13:30から始まりました。会場が4カ所(①~④)になり、生徒も先生も自由に見学しました。

① SSHクラブによる研究発表は大ホールで行われ、6つの研究を発表しました。次の写真はその中の

「ホルモール滴定による納豆劣化の定量」と「無回転シュートの解明」です。

②大ホール2階のロビーはポスターの展示です。内容は1年生が実施した群馬大学におけるサイエンスラボラ

トリー、SSHクラブの研究ポスター、SSHクラブが参加した栃木市主催の「協働祭り」の様子、そして、今年度

初めて実施した、中学生向けの「科学実験教室」の模様のポスターです。

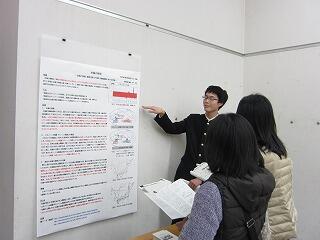

③SS基礎およびSS発展のプレゼンは大会議室で行われました。全部で12のプレゼンがありました。(最初の

写真) また展示室では④SS発展のポスターセッションが行われました(全部で22の展示ブース)。ともに見学者の前で、直接説明し、質問にも答えていました。

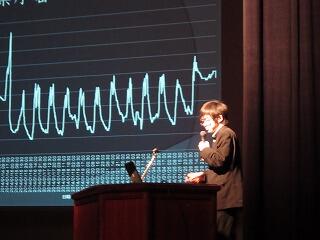

自由見学が終了し 14:40 から再び全体会が行われました。SSHクラブによる研究報告です。それぞれの発表の後、質疑応答がありました。研究は、次の4つでした。

「県庁堀における川霧の発生条件」 「土壌中における水溶性リン酸の抽出と定量」

「イシクラゲ(ネンジュモ)の研究」 「美しい数式を求めて」

最後に講評をいただきました。

運営指導委員 群馬大学 副学長 平塚 浩士様

運営指導委員 若狭湾エネルギー研究センター所長 中嶋 英雄様

初めての文化会館での実施に、緊張気味の生徒たちでしたが、立派にやり遂げることができました。

SSHシンガポール・マレーシア海外研修5・6日目

約6時間のフライトで成田空港に到着し、10時半過ぎには全員元気に栃木高校に帰ってきました。

SSHシンガポール・マレーシア研修2日目

SSHシンガポール・マレーシア研修1日目

理工系留学生による科学英語講座

外部講師による科学英語プレゼン講座

科学の甲子園栃木県大会

会場は、栃木県総合教育センターで、県内高校15校から28チーム、1チーム6人構成ですから、総勢168人が競技に挑みました。本校からは2年生チームが3つと1年生チームが1つ、計4チームが参加しました。

開会式の後、午前中は筆記競技を行いました。物理、化学、生物、地学、数学、情報の6科目に6人のチームで取り組みました。昼食の後、午後は実技競技に取り組みました。今年の課題は岩塩からイオン半径をもとめるというものでした。筆記競技も実技競技もグループのメンバーとは自由に相談でき、協働して解答を作りました。

競技場内は撮影が禁じられ、掲載写真は競技前に玄関脇で撮ったものです。結果は12月中旬までに学校宛に通知されるとのことです。

SSHクラブ「とちぎ協働まつり」に参加

10月27日(日)台風一過のすばらしい青空の中で「第10回とちぎ協働まつり 2013」に参加してきました。

(とちぎ協働まつり2013実行委員会および栃木市主催)

「協働」とは協力して働くということで、市民・NPO・ボランティア・行政・企業が連携し、子供から大人まで

楽しめる「まつり」となっています。私たち栃木高校SSHクラブは、企画の一つである、「キッズワークエリア」

の、「研究室」を任されました。他には、警察・消防・営業・レストラン・保育士・新聞記者・病院・歯医者・大工

のエリアがありました。

11時と12時の2回、それぞれ、小学生5名で、活動時間は50分です。今回の研究は、生物班が「不思議

生物ネンジュモの観察」と、物理班が「わくわくどきどき光の回折実験」を行いました。

キッズワークエリアのテント 栃木高校のテント

11時スタートの集合写真 12時スタートの集合写真

顕微鏡でネンジュモの観察 ネンジュモの説明をしています

紙コップで実験器具を作り、青空を見ると(太陽を直接見てはだめですよ)虹が見えます

参加してくれた小学生たちはとても熱心で、楽しそうに活動していました。各班は50分の半分ずつを

受け持ったので、参加小学生がいないときには、一般の親子連れや、おじいちゃん、おばあちゃんまで

顕微鏡をのぞいたり、生徒の説明をきいたりしてくれました。大変よい経験になったと思います。

第3回群馬大学実験講座

サイエンスラボラトリー(SSH事業) 第3回群馬大学実験講座

平成25年10月26日(土)台風が太平洋岸を通過していく中、10時より12時まで、本校において

第3回群馬大学実験講座が行われました。自然科学への高い興味関心を持つ生徒を増やし、より

優れた科学的問題解決能力をもつ生徒集団を育成するのが目的で、今年度のこの事業は今回が

最終となります。参加生徒は、1年生の理系希望者です。

講座名 講師、(参加生徒数)は以下のとおりで、4講座実施しました。

1,「重金属の分析と除去について」 (36名)

群馬大学理工学部教授 板橋 英之

2,「生物の観察について」 (38名)

群馬大学理工学部教授 大澤 研二

TA 理工学府分子科学部門修士1年 沖森 健輔、 竹内 仁

3,「流れの可視化について」 (35名)

群馬大学理工学部教授 石間 経章

TA 理工学府知能機械創製部門修士1年 島方 大、 山田 表

4,「アルゴリズムについて」 (30名)

群馬大学理工学部教授 山崎 浩一

講座の様子を見てみましょう。

1,「重金属の分析と除去について」

渡良瀬川流域の銅イオンの抽出と、フミン酸による銅イオンの吸着の実験をしました。

説明を聞きながら、実験を始めています

結果はどうでしょうか

2,「生物の観察について」

スンプ法(スンプはこの実験方法を考えた学者の名前です)で、植物を観察しました。接着剤を植物の

葉の表面に塗り、乾いたら引きはがし、接着剤についた葉の微細な型を観察する方法です。

説明を聞きます スンプ法を実施中

顕微鏡で観察しています

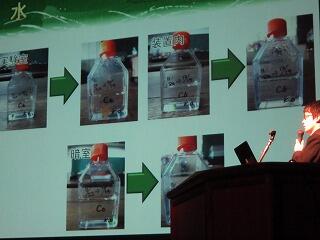

3,「流れの可視化について」

水蒸気を発生させて、送風機で空気の流れを作り、レーザー光を当てるときれいな緑色で流れが

よく見えました。流れの途中にペットボトルやピンポン球を置くと流れが変わり渦も見えました。

また、牛乳の表面に牛乳を1滴垂らして、ミルククラウンを撮影しました。

ピンポン球 ペットボトル 段差

水蒸気発生装置と送風機 ミルククラウンの撮影

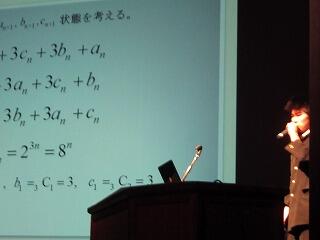

4,「アルゴリズムについて」

アルゴリズムとは「考え方」の学習です。次は、今回の問題例です。

以下の処理手続きはA、Bが以下の表の時、停止する場合は○を、しない場合は×をつけよ

処理1.紙Aと紙Bにそれぞれ1以上の整数が書いてある。

処理2.紙Aの数字=紙Bの数字の時は処理を停止する。

処理3.紙Aと紙Bがイコールではないとき、以下のいずれかである。

3.1 「紙Aの数字> 紙Bの数字」の場合は[紙Aの数字]を[紙Aの数字-紙Bの数字] に

書き換えて 処理2.に戻る。

3.2 「紙Aの数字< 紙Bの数字」の場合は[紙Aの数字]を[紙Aの数字の10倍の数字]に

書き換えて 処理2.に戻る。

生徒たちは熱心に取り組んでいました。科学への興味関心を高め、大学の学部学科選択や、

将来の職業にまで、思いを巡らしてほしいと思います。また、SSHクラブに入って積極的に実験を

しましょう。研究者には楽しい発見が待っています。

第1回栃木高校SSH科学実験教室

本校では昨年度より文部科学省からSSH事業の指定を受け、様々な科学関連事業を企画・実施して

います。今年度はその一環として、主に科学に興味を持つ中学生を対象に、「栃木高校SSH科学実験

教室」を開催しました。各実験講座を任された本校生はSSHクラブに所属し、各研究分野で研究を行っ

ています。参加してくれた中学生は31名でした。

(講座1) 16名、(講座2) 7名、(講座3) 4名、(講座4) 3名、(講座5) 1名

10月5日(土) 9:00~ 受付

9:30~ 開会式 開会の言葉 日程の説明

(司会、開会の言葉、日程説明を本校生が行いました)

9:50~ 移動 生徒が各会場へ誘導

10:00~ 科学実験教室 開始

各実験講座の様子を報告します。

実験講座1 酸化物超伝導体の性質 SSH物理班

本校の物理部では、酸化物超伝導体の研究を行っています。今回は、超伝導体を -196 ℃の

液体窒素により冷却し、マイスナー効果や電気抵抗が0になることを 確認する実験を行い、また

液体窒素を使った楽しい様々な実験も行いました。

実験説明をしています 液体窒素注入中

真剣に聞いている中学生

実験講座2 光の回折実験 SSH物理班

私たちの日常に存在する光は、さまざまな性質を持ちます。今回は、その中でも 光が波のように

振る舞う様子を実験で確認しました。光の当たり前のようで特殊な性質を実験を通して楽しく理解

できるように工夫してみました。

実験の説明をしています

紙コップを使って分光器の作成中

実験講座3 分子模型をつくろう SSH化学班

水や二酸化炭素、アミノ酸、etc。わたしたちの身の回りにはたくさんの分子が あふれています。

色をつけた発泡スチロールを使って様々な分子をつくってみました。

スチロールカッターで球を切断

分子模型を作製しています

実験講座4 ネンジュモの観察 SSH生物班

栃高の校庭には、シアノバクテリアの仲間のネンジュモが豊富に繁殖しています。 私たちは、

この生物の生態を研究しています。今回は、まず校庭の生息場所を観察してから、顕微鏡を使っ た

観察を行いました。

顕微鏡を使っての観察 実験の説明をしています。

ネンジュモの説明をしています ネンジュモの顕微鏡写真

実験講座5 呼吸による酸素消費量の測定 SSH生物班

生物の好気呼吸では酸素を利用してATPを作り出しています。大気中の酸素濃度は約21%

ですが、実際にはその内どのくらいの酸素を消費しているかを実測して、酸素消費量が以外と

少ないことを実感することができました。

測定器具類 作成中です

中学生たちは、とても興味関心が高く、熱心に取り組んでいました。11:40に実験が終了し

アンケート記入をお願いしました。

12:00 講堂へ移動後閉会式が行われました。

式の前に生徒がSSHの説明をしました 閉会のあいさつ

校長より、お礼の言葉 実験講座終了です

第1回ということで、生徒たちはしっかりと準備を重ねてきました。でもまだ不十分なところが

あったと思います。実験をしているときの中学生の熱心さには感動しました。参加ありがとうご

ざいました。これからもよろしくお願いします。

参加中学生、本校生徒、職員の集合写真です