スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

SSH第2回群馬大学実験講座

たちの意気込みは2倍以上でした。今回は写真を多く紹介して、少しでも生徒たちの熱気が伝わるように

したいと思います。

10時に群馬大学に到着。教室集合後、さっそく大学研究の話が始まりました。石間先生のレーザーの話。

(中央写真)、右は大沢先生の、バクテリアの鞭毛を動かすモーターの研究。ともに研究への強い思い入れ

が感じられました。

それでは各実験班の様子を紹介しましょう。

「キレート適定」危険な薬品を扱うので、説明をよく聞き、ゴーグルをしっかりつけて、実験です。

「電気泳動実験」マイクロピペットを正しく扱い、電気泳動装置のゲルのスリットにタンパク質を注入

します。5つの青いバンドが注入した部分です。

「顕微鏡でのぞくミクロの世界」解像度の優れた顕微鏡で牛乳の白濁の原因を探ります。見えましたか?

「ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析」葉より葉緑素を取り出し、分離します。色素が

上昇し、うまく分離しそうです。

「ワイヤレス電力伝送実験」スイカ等の必須の技術を、ワイヤーをぐるぐる巻いて学びます。回路の作製

もしています。ちょっと難しいけどがんばっています。

「Flashを使ったプログラミング体験」正確に入力しないと動きませんよ。真剣そのものです。

「金属引っ張り実験」引っ張り試験を行っています。強度も調べています。(a班)

b班では金属の破断面を電子顕微鏡で観察しています。

「堰を超える流れに関する水理実験」人工の水路に実際に水を流して調べます。頭をつっこんで

水深を図っています。

「光の干渉を利用した測定」a班ニュートンリングを使ってレンズの曲率半径を算出する。難しいけれど

答に行き着くためにはグラフが必要です。説明をよく聞き、グラフ作成だ!

b班は、ちょっと奥まった部屋で回折格子を使って、原子から出る光の波長を測定している。これも

難しそうです。がんばれ。

16時。すべての実験が終了しました。大沢先生からの講評です。そして生徒代表が今日の体験の

まとめと大学への感謝の挨拶をしました。挨拶も貴重な体験です。

18時、全員無事に帰ってきました。ゴーグルや白衣の片付けご苦労様です。最後まできちんとやりましょう。

SSH第1回群馬大学実験講座

サイエンスラボラトリー(SSH事業)

第1回群馬大学実験講座

1 目的

自然科学への高い興味関心を有する生徒を発掘するとともに、より優れた科学的問題解決能力をもつ

生徒集団を育成する。

2 日時・場所

平成25年5月25日(土) 8:30~16:00 群馬大学理工学部

3 参加者 1年生全員、TA(SSHクラブの2年生)21名

4 日程

8:30 生徒集合

10:00 群馬大学着

10:00~11:00 オリエンテーション

10:00~10:20(20分) SSHについて

10:20~11:00(40分) 大学とは

11:00~11:30 実験説明

11:30~12:00 実験室見学・キャンパスツアー

12:00~13:00 昼食

13:00~16:00 実験(9講座)

①キレート滴定 ②電気泳動実験 ③顕微鏡でのぞくミクロの世界

④ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析 ⑤ワイヤレス電力伝送実験

⑥Flashを使ったプログラミング体験 ⑦金属引張試験A・B

⑧堰を超える流れに関する水理実験 ⑨光の干渉を利用した測定A・B

16:30 群馬大学発

18:00 栃高着

それでは、実験講座の様子を写真で紹介します。

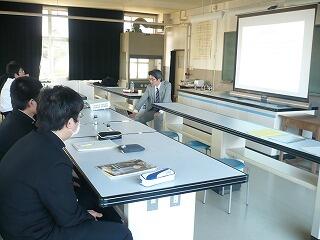

オリエンテーションの最初は、SSHの説明です。真剣に聞いています。写真3枚目は、TAの2年生

たちです。今年からSSHクラブに入った2年生は、1年生を教えるTAとして参加しています。

オリエンテーションの2番目は、群馬大学の石間先生より大学、学部の説明がありました。

ここからは、今回のメイン、それぞれの実験講座の様子です。

1 キレート滴定

(キレート滴定法の中で最も一般的に利用されるエチレンジアミン四酢酸を用いて,水の全硬度を

算出する。)

先生の説明を真剣に聞いています。薬品を使うので白衣、ゴーグルは必須です。また廃液処理も

重要な最後の作業です。

2 電気泳動実験

(代表的なタンパク質分析法である電気泳動法が化学や物理の原理を応用したものであることを

実習を通して学ぶ。)

ゲルを作製したり、マイクロピペットの使用方法を学んでいます。

3 顕微鏡でのぞくミクロの世界

(顕微鏡を用いてパン酵母や牛乳のミクロの世界を観察・考察しながら、顕微鏡の取り扱いの

基礎を学ぶ。)

大学の最新の顕微鏡で、酵母菌を観察しています。ただ観察するだけではなく、細胞計数盤を

使って(写真2枚目)500gの酵母菌の個数を計算して出します。ベターな数字が出たでしょうか。

4 ペーパークロマ グラフィーによる物質の分離と解析

(本テーマに関する講義と実験を通じて理科、特に化学の分野において重要な分離技術の

基礎を学ぶ。)

光合成色素の分離実験です。まずは、材料の葉を乳鉢でよくすりつぶすところから始めます。

抽出した葉の色素は短冊状のペーパー(濾紙)につけて、有機溶媒で展開します。有機溶媒が

拡散しないようにガラスケース内に密封します。色素が少しずつ分かれてきているようです。

5 ワイヤレス電力伝送実験

(無線タグ-例suica-などで使われている、電線を用いないワイヤレス電力伝送実験をおこなう。)

説明が終わり実験に取りかかっています。配線板です。ワイヤレスにするためには、たくさんの

ワイヤーが必要なのですね。この後伝送できたかどうかを、LEDの光で確かめました。

6 Flashを使ったプログラミング体験

(Flashを使った未完成のプログラミングを完成させるというスタイルでプログラミングを体験する。)

先生やTAにアドバイスを受けながら、プログラムしていきます。初めてなのだから、どんどん質問して

前進あるのみ。

7 金属の引張試験

(引張試験を行い金属の変形過程を観察するとともに強度も調べる。また電子顕微鏡を用いて破断面

を観察する。)

A 引張試験の実験装置は写真3枚目です。バケツに水を入れて、バケツの取っ手の上部にある

白いバンドを切断します。バンドの変形による強度の違いを調べていきます。

B 説明の後、電子顕微鏡で破断面を観察しています。

8 堰を超える流れに関する水理実験

(堰を超える流れについて、常流と射流の様子と射流状態を回避するための工夫を水理実験に

よって検討する。)

模擬用水路に水が流れていきます。写真2枚目左端を見るとかなりの水量だということが

わかります。まるで滝のようです。水路の途中に人工的に堰を作り、堰を超える流れを観察

しています。

9 光の干渉を利用した測定

測定A 光の干渉を利用して何が測定できるか理解し、例としてニュートンリングを利用してレンズの

曲率半径を測定する。

測定B 光の干渉を利して何が測定できるか理解し、例として回折格子を 用いて原子からでる光の

波長を測定する。

9は概要の説明後、どちらかを選択しました。左がニュートンリング、右が回折格子です。ともに

内容は高度で難しい実験ですが熱心に取り組んでいました。

実験が終わってそれぞれの教室から、生徒たちが本部に戻ってきます。生徒全員集合し、群馬大学の

大沢先生より講評をいただきました。

その後、1年生の代表が、あいさつをしました。今回の実験教室に対し、群馬大学への感謝の気持ちを伝え

ました。すべて終わって少しほっとする生徒たち。最後にSSHクラブへの入部についての説明がありました。

群馬大学の皆様、お世話になりました。そして、ありがとうございました。

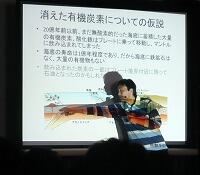

SSH発展研究(2年生)~生物分野講義

2年生を対象に実施されていきます。

2年生を対象に実施されていきます。東京大学大学院理学系研究科の准教授 舘野正樹先生(本校

第78回卒)により

『地球の歴史・生命の歴史

~大気中二酸化炭素濃度の変遷を読み解く』

という内容で行われました。講義の後には,身近にある環境に関する疑問・質問が多くの生徒からありました。

SSH基礎研究ガイダンス~1年生

① 化学実験器具の扱い方

② 身近にある数学の不思議

③ 表現の仕方・伝え方

の内容で実施されます。

出張講義行われる

平成25年3月15日(金)、18日(月)、21日(木)の3日間にわたって、出張講義が行われました。11大学、12学部の先生方から、それぞれの専門分野について、アカデミックな講義を行っていただきました。大学受験に向けて日々努力する栃高生にとっては、受験勉強の「先の世界」に触れることのできる、たいへん貴重な時間となったようです。

出張講義 タイトル一覧(実施日別)

3月15日(金)

・感染症とワクチン

・地球環境修復と両立した再生可能エネルギー(バイオ燃料)生産

・数式で画像を見る

・刑罰が果たすべき役割について考える

3月18日(月)

・ワイヤレスエネルギー転送技術~携帯電話から宇宙開発まで~

・免震・制振技術を用いた建築構造デザインの可能性

・証券投資を通じて学ぶファイナンス

・TDLの政治学

3月21日(木)

・サイボーグ技術と医用福祉機械の展開

・今、シリコンがおもしろい!

・田舎の泌尿器科勤務医の話

・異文化コミュニケーション~自分探しの旅へのパスポート~

出張講義 大学一覧(50音順)

茨城大学 金沢大学 埼玉大学 筑波大学 電気通信大学 東京大学 東京外国語大学 東京工業大学 東北大学 一橋大学 山形大学

ウニの受精と幼生の観察

お茶の水女子大より、「海からの贈り物、ウニの受精実験キット(海洋教育促進プログラム)」

が届きました。早速1年は生物基礎で、2年は生物Ⅰの授業で実験を行いました。実験材料の

ウニの卵と精子は、状態が大変良好で、100%の受精膜の形成率に生徒は感動していました。

特に受精膜の上がりはじめの受精丘も確認できました。

2月21日に受精したものは1週間でプルテウス幼生まで進んでいます。日にちをずらして受精

させたので、胞胚期やプリズム幼生も見せることができました。写真は実験の様子です。

SSHクラブ員、群馬大学工学部へ

群馬大学工学部へ出向いた。

目的はそれぞれが考えてきた研究課題について発表し、大学の先生からのアドバイスを受けることである。

10時に開会し、1人1人が持ち時間2分で発表した。

開会のあいさつ 2分の持ち時間の発表

発表は、50分で終了し、その後、大学の先生方から講評をいただいた。研究に大切な動機が薄いことや、

しっかりとした仮説を立ててみようとか、限られた日数で、ある程度の成果が出せる計画を立てるなど、厳しい

けれど、とても重要なアドバイスを受けることができた。

その後、約1時間、物理・情報、化学、生物の3つに分かれ、それぞれに大学の先生がついてくれて、

話し合う時間を持つことができた。

物理・情報 化学 生物

生徒たちは、先生のアドバイスをもとに、さらに検討を加え、動機、仮説、研究計画を組み立てて、

研究活動に入ります。

足利高校SSH生徒研究成果発表会参加報告

平成24年度足利高等学校スーパーサイエンスハイスクール生徒研究成果発表会への参加報告

平成25年1月22日(火)14:00~15:30、足利高等学校において生徒研究成果発表会が

行われ、出席してきました。足利高校は、SSH初年度の高校で、本校と同じです。

はじめに足利高等学校校長および、科学技術振興機構理数学習支援センター先端学習担当

調査員の田口英彦様より、開会の挨拶がありました。

成果発表は (1)研修報告の部 (2)研究報告の部にわかれて行われました。

研修報告の部14:10~14:40

目次1~6の順番で行い、一つの発表に2,3人の生徒が担当して、流れるように発表していま

した。パワーポイントは、効果的に作成されており、わかりやすかったです。

1 足利学校研究

2 スーパーカミオカンデ、京都大学防災研究所研修

3 宇都宮大学遺伝子解析研修および授業実施報告

4 日本科学未来館

5 オープン理科教室

6 数学オリンピック

足利学校研究 スーパーカミオカンデ研修

日本科学未来館発表者 会場の様子

研究報告の部14:40~15:10

1 環境と健康「イタイイタイ病・水俣病について」 保健体育科課題研究

2 酸化チタンによるメチレンブルーの分解実験について

3 懸垂曲線について

以上3つが報告されました。現在進行中の研究であり、この研究がさらに発展することを

祈っています。

最後に、今回発表した生徒全員が登壇しました。礼をして席に戻ると思いましたが、何と

その場で質疑応答が始まりました。

大学の先生方からの質問に、しっかりと答えていたのが印象的でした。かなり緊張した

のではないかと思いました。

最後に、運営指導委員の明治大学先端数理科学研究科教授 小川知之様より講評が

ありました。

研修および研究を実施し、それを発表して、最後に質疑応答をする。サイエンスリテラシー

の根幹を表現した発表会でした。

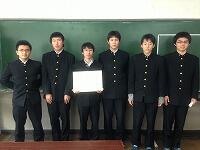

科学の甲子園結果報告

栃木高校は8チーム出場(県全体では14校31チーム出場)。

最も良い結果を残したのは、2年生で結成されたチームで第3位。さらに、出場8チーム中6チームが10位以内入るという素晴らしい結果を残すことができました。

来年度は、1年生が中心となり優勝を目指して頑張ってほしいと思います。

3位に入賞した2年生チーム

SS情報Ⅰ 授業風景

3学期となり,SS情報Ⅰにおいて,英語科とのティームティーチング第2弾が始まりました。

プレゼン用発表演習を通して,一人一人が聞き手を意識した分かりやすいプレゼンを堂々と

できるようになることを目指します。

以下の画像は,2学期に行った授業の風景です。

慣れないながらも,英語で発表しています。