文字

背景

行間

食品科学科より

食品科学科より

食品部会研究会(食品)

11月1日(月)本校にて、農業部会研究会(食品)が開催され、県内の農業系高校から教員、実習の先生方が集まりました。

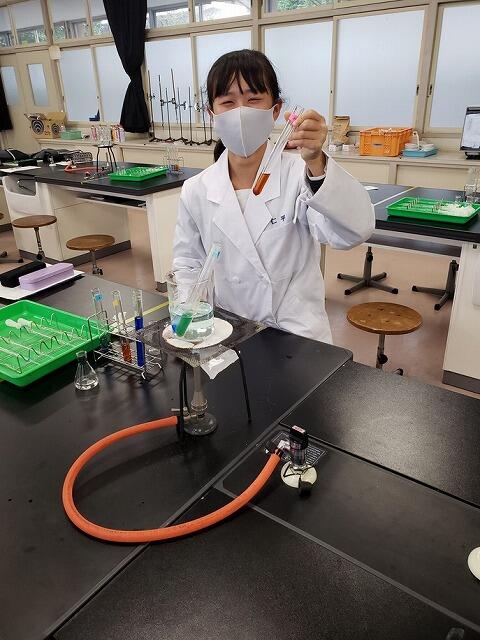

午前中「微生物実験」として2年生の授業を見学しました。

タブレットを活用して「血球計数計」の原理の学習や計算方法について授業を行いました。

午後は微生物培養技術の演習の他、本校の食品製造現場の見学やHACCPについて取り組みについても学習しました。

微生物培養演習

製造現場の説明

食品科学科設備紹介①

食品科学科は、本校舎に食品科学実験棟があり、農場に食品製造棟があります。今回は、食品製造棟の製パン室について紹介します。

<食品製造棟について>

外観の様子

取得している営業許可

本校の製造棟は、①菓子製造業 ②みそ製造業 ③かん詰又はびん詰食品製造業

の許可を取得しています。そのため、生徒たちが一生懸命製造した加工品を校内だけでなく、校外で販売することも可能です。

<製パン室>

製パン室内

空調が整備されているため、季節を問わず実習をすることが可能です。

主な製造機械

左から、・オーブン ・ホイロ ・ミキサー です。

パン屋さんと同等の機械を用いて生徒たちは実習を行います。

焼き上がった食パン

製パン室では、各種パンの製造のほか、スポンジや菓子類なども製造しています。

食品科学科2年生 「食品製造」授業風景

「食品製造」授業風景

食品科学科では、食品製造棟・製パン室に新しいオーブンを導入していただきました。

それにより、これまで以上に効率的に製パン実習を行うことが可能となりました。

導入していただいたオーブン

「食品製造」では、座学で製造原理を学習するほか、実習を通じてより深く製造技術について学習することができます。今回の授業は、新しいオーブンを使用しての「バターロール製造」を行いました。

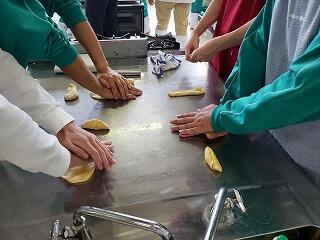

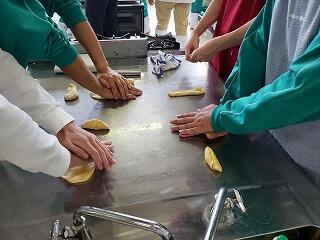

普段の製パン実習ではミキサーを使用して生地をこねあげますが、今回は手ごねによりグルテンの形成について学習しました。

手ごねの様子

成型の様子

焼成の様子

焼き上がったバターロール

食品科学科では、食品製造棟・製パン室に新しいオーブンを導入していただきました。

それにより、これまで以上に効率的に製パン実習を行うことが可能となりました。

導入していただいたオーブン

「食品製造」では、座学で製造原理を学習するほか、実習を通じてより深く製造技術について学習することができます。今回の授業は、新しいオーブンを使用しての「バターロール製造」を行いました。

普段の製パン実習ではミキサーを使用して生地をこねあげますが、今回は手ごねによりグルテンの形成について学習しました。

手ごねの様子

成型の様子

焼成の様子

焼き上がったバターロール

食品科学科総合実習(食品製造)

食品製造(ジャム製造)

9月の総合実習では、2年生と3年生が中心となり、ブルーベリージャムといちごジャムの製造を行いました。

今年度も栃木県産の良質な果実を使用しているため、良い仕上がりとなりました。

外部販売については今後ホームページ等を利用してお知らせさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

いちごジャムの製造

ブルーベリージャム製造

9月の総合実習では、2年生と3年生が中心となり、ブルーベリージャムといちごジャムの製造を行いました。

今年度も栃木県産の良質な果実を使用しているため、良い仕上がりとなりました。

外部販売については今後ホームページ等を利用してお知らせさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

いちごジャムの製造

ブルーベリージャム製造

食品科学科総合実習(食品化学)

食品化学実験

食品化学実験では、「油脂のケン化」に関する実験を行いました。牛脂やオリーブオイルなどの油脂に水酸化ナトリウムを加えて加水分解すると、セッケンができます。この反応をケン化といい、油脂1gをケン化するのに必要な塩基の量は、ケン化価と呼ばれ、油脂の性質を表すのに使われます。試料によって加熱時間やできあがったセッケンの量が異なったので、ケン化価の違いが体感できたのではないでしょうか。

食品化学実験では、「油脂のケン化」に関する実験を行いました。牛脂やオリーブオイルなどの油脂に水酸化ナトリウムを加えて加水分解すると、セッケンができます。この反応をケン化といい、油脂1gをケン化するのに必要な塩基の量は、ケン化価と呼ばれ、油脂の性質を表すのに使われます。試料によって加熱時間やできあがったセッケンの量が異なったので、ケン化価の違いが体感できたのではないでしょうか。

油脂に水酸化ナトリウム、エタノールを加える様子

加水分解の様子

加水分解後、塩析をする様子

セッケンをろ過している様子

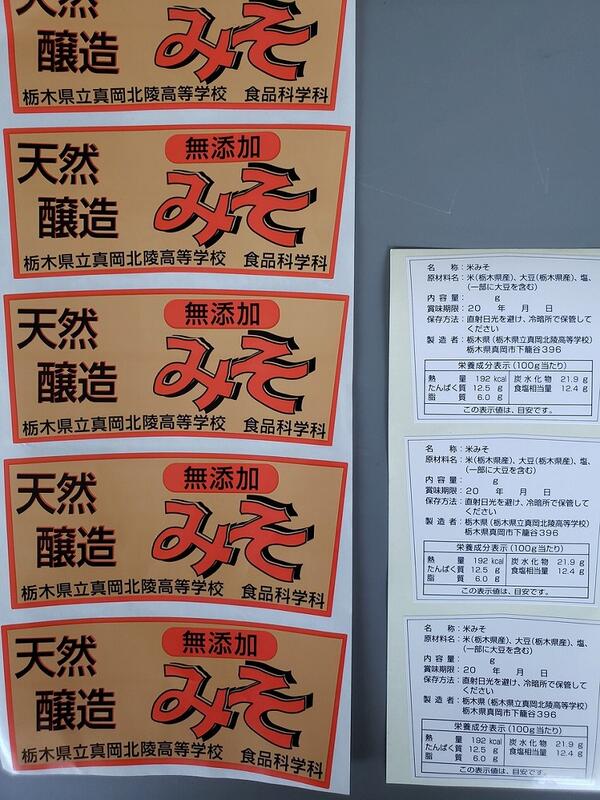

米みその「発酵・熟成」

米みその「発酵・熟成」

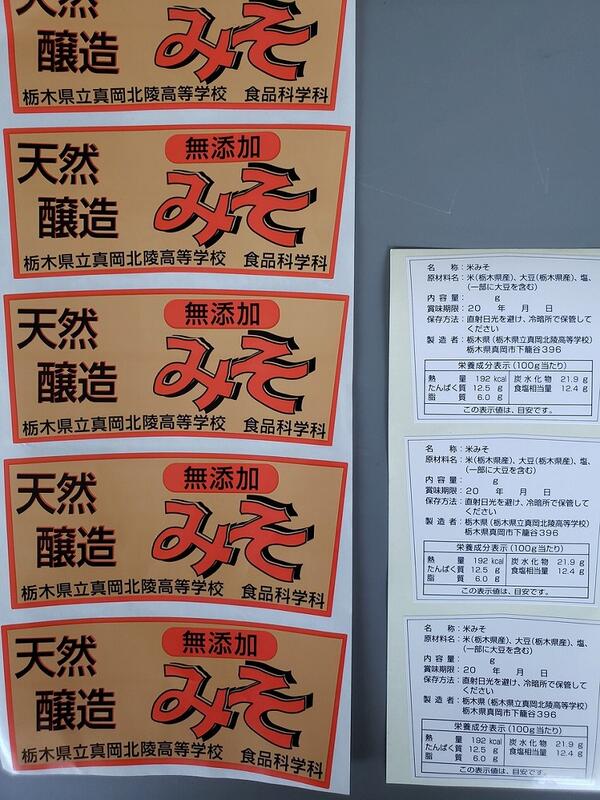

1学期に仕込んだ味噌は、現在「発酵・熟成」を行っています。

本校の味噌は”天然醸造”のため、換気や空気の入れ換えを行うことにより熟成を進めています。

今年度の味噌は11月目安で製品となる予定です。販売などについても今後ホームページなどを通じてお伝えしていきますので、よろしくお願いします。

製造室の様子

熟成中のタル

製品ラベル

1学期に仕込んだ味噌は、現在「発酵・熟成」を行っています。

本校の味噌は”天然醸造”のため、換気や空気の入れ換えを行うことにより熟成を進めています。

今年度の味噌は11月目安で製品となる予定です。販売などについても今後ホームページなどを通じてお伝えしていきますので、よろしくお願いします。

製造室の様子

熟成中のタル

製品ラベル

食品科学科2年生「微生物利用」実験

「微生物利用」実験

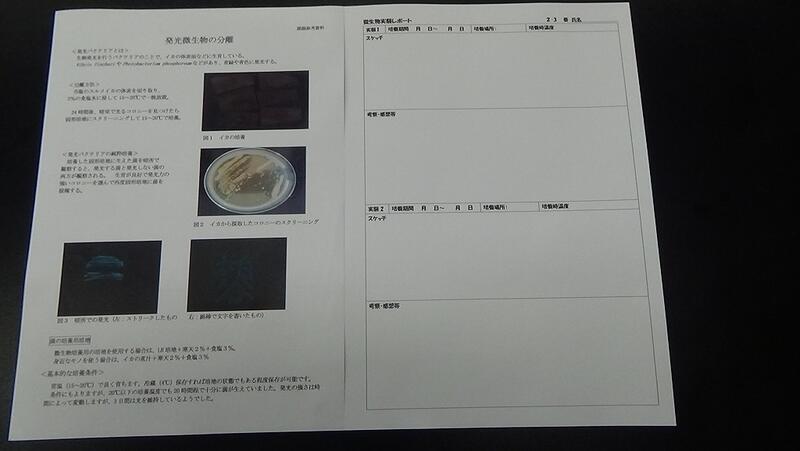

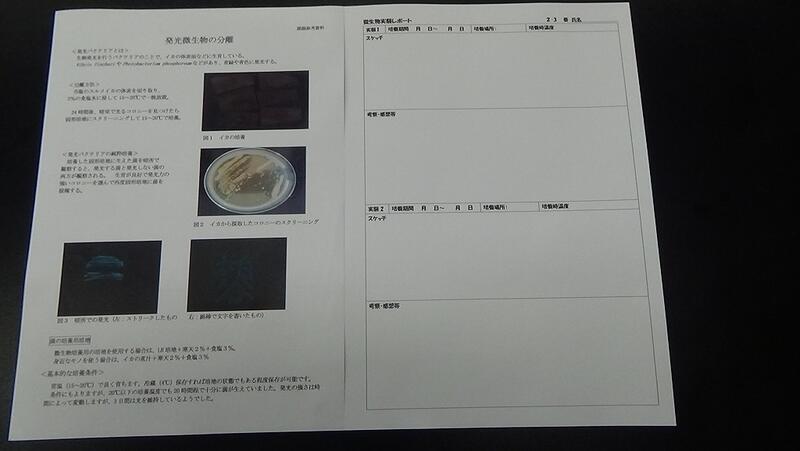

「微生物利用」の授業では、食品に関係する微生物を利用した実験を行っています。

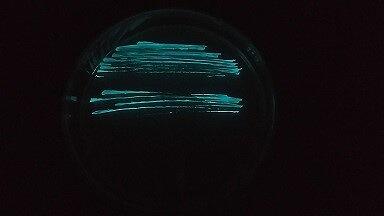

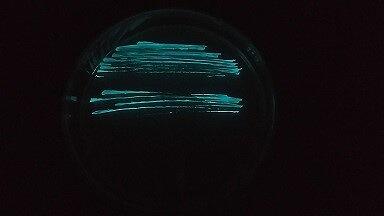

今回のテーマは「発光バクテリアを用いた培養技術の習得」です。

発光バクテリアとは、イカの体表面に生息しているバクテリアのことで、暗闇で発光します。今回はこのバクテリアを使用して、基本的な培養技術について学習しました。

クリーンベンチでの無菌操作

培養した菌でのお絵描き

暗闇でのバクテリアの発光

実験レポート

微生物の培養技術は、食品業界の品質管理においても重要な技術となります。これからも様々な実験を通じて幅広く学んでいってほしいです。

「微生物利用」の授業では、食品に関係する微生物を利用した実験を行っています。

今回のテーマは「発光バクテリアを用いた培養技術の習得」です。

発光バクテリアとは、イカの体表面に生息しているバクテリアのことで、暗闇で発光します。今回はこのバクテリアを使用して、基本的な培養技術について学習しました。

クリーンベンチでの無菌操作

培養した菌でのお絵描き

暗闇でのバクテリアの発光

実験レポート

微生物の培養技術は、食品業界の品質管理においても重要な技術となります。これからも様々な実験を通じて幅広く学んでいってほしいです。

食品科学科2年生「マナー講座」

食品科学科2年生「マナー講座」

7月15日(木)食品科学科2年生の総合実習の時間に、TBC学院宇都宮本校の方を招いてのマナー講座を実施しました。

<学習内容>

・ビジネスマナーにおいて必要な要素

・マナーの基本動作(あいさつ等)

・ネットでのマナー(文書の礼儀・ネットトラブルについて等)

説明の他、実践練習も行うことで、今後につながる学習を行うことができました。

日々の生活にも活かしてもらえればと思います。

挨拶の基本動作確認(実践演習)

全体説明

7月15日(木)食品科学科2年生の総合実習の時間に、TBC学院宇都宮本校の方を招いてのマナー講座を実施しました。

<学習内容>

・ビジネスマナーにおいて必要な要素

・マナーの基本動作(あいさつ等)

・ネットでのマナー(文書の礼儀・ネットトラブルについて等)

説明の他、実践練習も行うことで、今後につながる学習を行うことができました。

日々の生活にも活かしてもらえればと思います。

挨拶の基本動作確認(実践演習)

全体説明

2年総合実習(みそ切り返し)

2年生総合実習の様子をお伝えします。

今日の食品製造実習では、冬~春先に仕込んだ味噌の切り返しを行いました。

この作業は、樽に詰めた味噌を詰め替えて味噌の発酵を促すために行います。

200リットルや400リットルの大きな樽から樽へと味噌を詰め替える作業はなかなかの重労働でしたが、協力して実習を終えることができました。

また、仕込み時期による発酵の進み具合の違いについても観察することができました。

「味噌のいい匂いがする」「いろがちがう」「麹の粒がのこっている」などの気付きがあったようです。

これから夏の間熟成が進み、秋にはおいしい味噌になります。

切り返し前の味噌の様子

味噌を移し替えて、、、

新しい樽に詰めて、、、

表面をならして、、、

重しをのせて、引き続き発酵させます。

今日の食品製造実習では、冬~春先に仕込んだ味噌の切り返しを行いました。

この作業は、樽に詰めた味噌を詰め替えて味噌の発酵を促すために行います。

200リットルや400リットルの大きな樽から樽へと味噌を詰め替える作業はなかなかの重労働でしたが、協力して実習を終えることができました。

また、仕込み時期による発酵の進み具合の違いについても観察することができました。

「味噌のいい匂いがする」「いろがちがう」「麹の粒がのこっている」などの気付きがあったようです。

これから夏の間熟成が進み、秋にはおいしい味噌になります。

切り返し前の味噌の様子

味噌を移し替えて、、、

新しい樽に詰めて、、、

表面をならして、、、

重しをのせて、引き続き発酵させます。

食品科学科 「食の検定」

食品科学科3年生が「食の検定」を受検しました

web受検が可能なため、今回は学校に導入していただいたタブレットを使用して実施しました。

学科の学習に関係する問題も多かったため、皆一生懸命頑張ってくれました。

今回タブレットでの受検は初めてでしたが、操作練習も含めて生徒には良い経験なりました。 全員合格を期待しています。

タブレットによる受検の操作説明

web受検が可能なため、今回は学校に導入していただいたタブレットを使用して実施しました。

学科の学習に関係する問題も多かったため、皆一生懸命頑張ってくれました。

今回タブレットでの受検は初めてでしたが、操作練習も含めて生徒には良い経験なりました。 全員合格を期待しています。

タブレットによる受検の操作説明

食品科学科「味噌製造」

今年度の味噌の仕込みが完了しました

食品科学科の1年生から3年生の皆が頑張ってくれたおかげで、予定量仕込むことができました。

この後、発酵・熟成を経て製品の予定です。

今後の販売予定も含めて、学校HPなどで紹介させていただきますのでよろしくお願いします。

米麹 大豆 塩の混ぜ合わせ

食品科学科の1年生から3年生の皆が頑張ってくれたおかげで、予定量仕込むことができました。

この後、発酵・熟成を経て製品の予定です。

今後の販売予定も含めて、学校HPなどで紹介させていただきますのでよろしくお願いします。

米麹 大豆 塩の混ぜ合わせ

タブレットPCの活用について

<食品科学科3年生 総合実習>

情報器機担当の先生より学校に導入していただいたタブレットPCの使用方法について 説明をいただきました。

今後は座学での授業以外にも実験や実習に活用することで、学習の幅を広げていきたいと思います。

使用上の注意についての説明

ディスプレイを使用しての操作確認

情報器機担当の先生より学校に導入していただいたタブレットPCの使用方法について 説明をいただきました。

今後は座学での授業以外にも実験や実習に活用することで、学習の幅を広げていきたいと思います。

使用上の注意についての説明

ディスプレイを使用しての操作確認

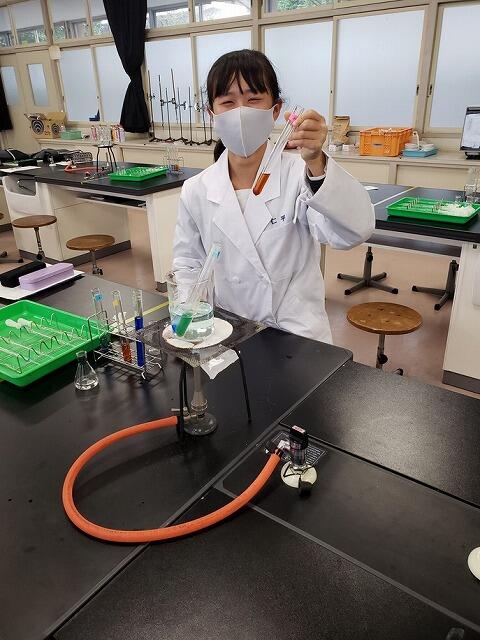

食品科学科3年「総合実習」

3年生の総合実習では、食品製造、微生物利用、食品化学の3部門に分かれて実習・実験を行っています。

今日の食品製造実習では、味噌の原料となる麹(こうじ)の仕込みをしました。120kgのお米を蒸して、ほぐして種菌とよく混ぜて、製麹機に入れます。二日間温度管理をして麹ができあがります。できた麹は、蒸した大豆や塩と混ぜて樽に詰め、半年~1年発酵させて味噌にします。

食品化学実験では、お酢やジュース、ヨーグルトなどの食品に含まれる有機酸の量を調べる実験を行いました。

酸とアルカリを混ぜると中性になることを利用した中和滴定法という方法を使いました。

試料を希釈したり、滴定をしたり、実験器具の取扱は細かい作業が多いのですが、集中して取り組むことができました。

今日の食品製造実習では、味噌の原料となる麹(こうじ)の仕込みをしました。120kgのお米を蒸して、ほぐして種菌とよく混ぜて、製麹機に入れます。二日間温度管理をして麹ができあがります。できた麹は、蒸した大豆や塩と混ぜて樽に詰め、半年~1年発酵させて味噌にします。

食品化学実験では、お酢やジュース、ヨーグルトなどの食品に含まれる有機酸の量を調べる実験を行いました。

酸とアルカリを混ぜると中性になることを利用した中和滴定法という方法を使いました。

試料を希釈したり、滴定をしたり、実験器具の取扱は細かい作業が多いのですが、集中して取り組むことができました。

食品科学科2年生「総合実習」

総合実習で「いちごジャム」の生産実習を行いました。

本日の作業は

①ジャム製造

②ラベル貼り です。

ジャムの煮詰め

目視による異物確認

ラベル貼り

完成したいちごジャム

一人一人が高い意識を持って異物の確認やラベルの貼り付けを行ってくれました。

本日の作業は

①ジャム製造

②ラベル貼り です。

ジャムの煮詰め

目視による異物確認

ラベル貼り

完成したいちごジャム

一人一人が高い意識を持って異物の確認やラベルの貼り付けを行ってくれました。

ジャムの製造

3年生の生徒が先日下処理をしたイチゴを用いて、ジャムを製造しました。

冷凍して保存していたイチゴを2重釜というボイラーからの蒸気で加熱する装置で煮詰めます。ジャムの製造は短時間で製品を作ることが品質の向上につながります。

砂糖を3回に分けて加え、クエン酸により酸度を調整し、ジャムとなっていることを確認、瓶詰めにうつりました。

ジャム瓶の中に柄杓でジャムを入れ、瓶の縁をきれいにして、キャップを閉め、その状態で煮沸し殺菌を行い完成したジャムがこちらです。

20kgのいちごから約90本のジャムを製造することができました。

今回製造したジャムは、学校のお使い物として購入していただく他に、校内での販売を予定しています。

冷凍して保存していたイチゴを2重釜というボイラーからの蒸気で加熱する装置で煮詰めます。ジャムの製造は短時間で製品を作ることが品質の向上につながります。

砂糖を3回に分けて加え、クエン酸により酸度を調整し、ジャムとなっていることを確認、瓶詰めにうつりました。

ジャム瓶の中に柄杓でジャムを入れ、瓶の縁をきれいにして、キャップを閉め、その状態で煮沸し殺菌を行い完成したジャムがこちらです。

20kgのいちごから約90本のジャムを製造することができました。

今回製造したジャムは、学校のお使い物として購入していただく他に、校内での販売を予定しています。

いちごジャム製造実習「前処理」

5月7日(金)

今年度のいちごジャム製造のための「前処理」を行いました。

本日は食品科学科2年生と3年生の生徒がそれぞれ一生懸命実習にとりくんでくれました。

本日の実習内容は ①いちごのへたとり

②いちごの冷凍保存 です。

いちごの「へた取り」異物混入を防ぐために丁寧に作業しました。

いちごの洗浄

砂糖をまぶしての冷凍保存

本日は約400Kgのいちごの前処理を行いました。

個別の器具を使用しての実施など、今年度も感染症対策を徹底して行っております。今後もよろしくお願いします。

今年度のいちごジャム製造のための「前処理」を行いました。

本日は食品科学科2年生と3年生の生徒がそれぞれ一生懸命実習にとりくんでくれました。

本日の実習内容は ①いちごのへたとり

②いちごの冷凍保存 です。

いちごの「へた取り」異物混入を防ぐために丁寧に作業しました。

いちごの洗浄

砂糖をまぶしての冷凍保存

本日は約400Kgのいちごの前処理を行いました。

個別の器具を使用しての実施など、今年度も感染症対策を徹底して行っております。今後もよろしくお願いします。

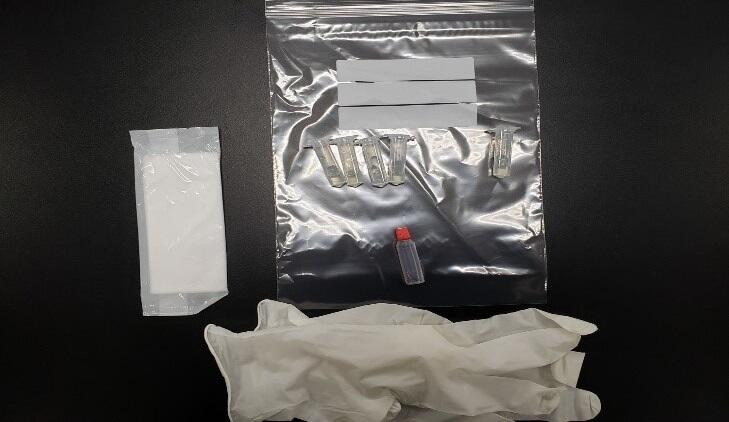

食品科学科1年生「食品化学実験」

「食品化学」の授業で『ビタミンCの定量実験』を行いました

今回は、コロナ禍の中でも安全に行うことができる実験を目標として行いました。<従来との違い>

・実験室でなく、教室の自分の席で実施

・実験に使用する材料は全て小分けして個人用に配布

・実験中は常にゴム手袋を着用し、最後自分の机も消毒する。

・使用した物は個人で材料の入っていた袋に入れ、教員が回収する。

配布したサンプル

※今後も安全面に気をつけ、幅広い学習を行う予定ですのでよろしくお願いいたします。

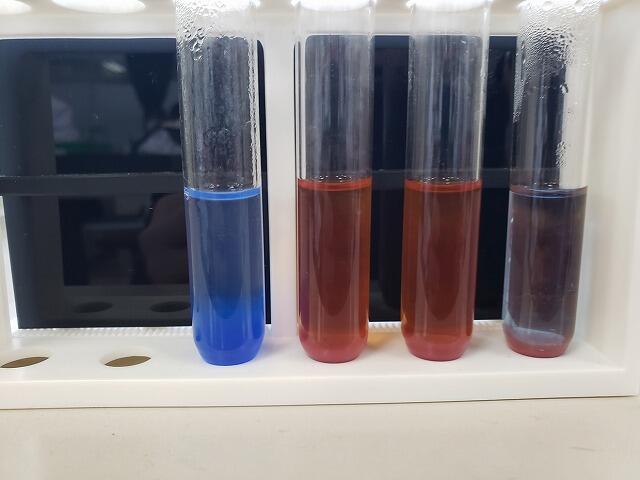

食品科学科2年生総合実習

10月22日(木)4時間目~6時間目の総合実習では、2班編成でそれぞれ実習を行いました。

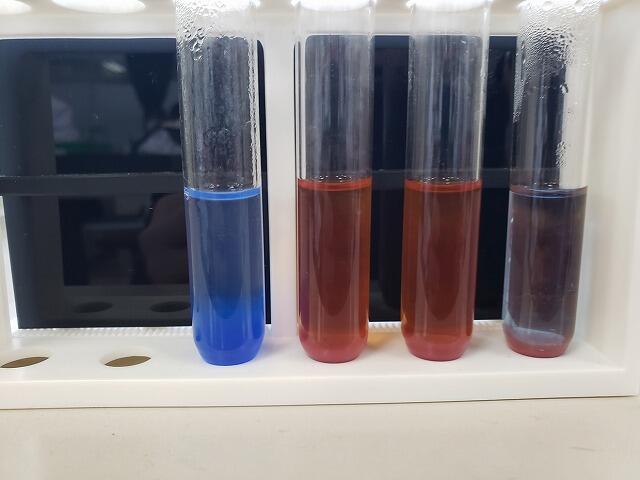

A班:食品化学実験(フェーリング反応)

B班:鶏卵加工実習(鶏卵の加工特性についての学習)

<フェーリング反応実験>

反応により、糖が持つ還元性について学習することができます。

<鶏卵の加工特性について>

スポンジ製造を通じて、卵黄の乳化性と卵白の起泡性について学習します。

食品化学実験風景

フェーリング反応結果

鶏卵加工実習風景

焼成したスポンジ

A班:食品化学実験(フェーリング反応)

B班:鶏卵加工実習(鶏卵の加工特性についての学習)

<フェーリング反応実験>

反応により、糖が持つ還元性について学習することができます。

<鶏卵の加工特性について>

スポンジ製造を通じて、卵黄の乳化性と卵白の起泡性について学習します。

食品化学実験風景

フェーリング反応結果

鶏卵加工実習風景

焼成したスポンジ

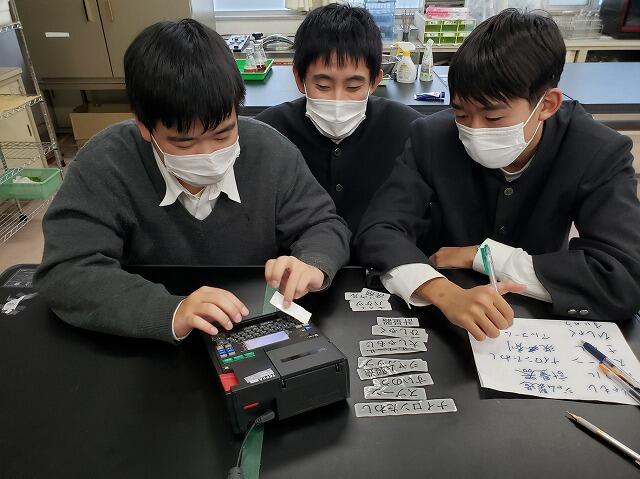

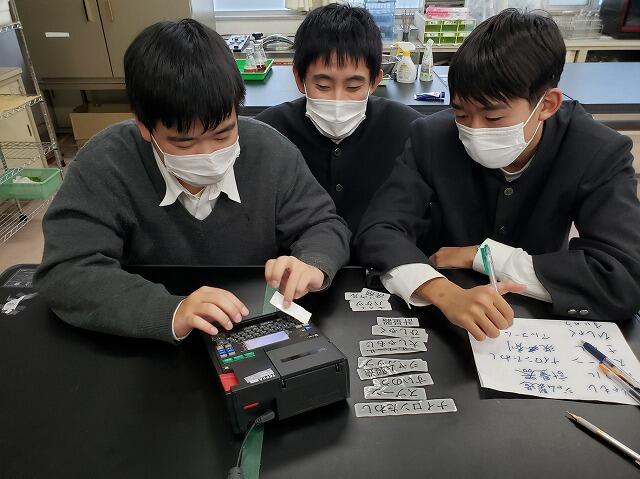

3年生課題研究「HACCPの取り組み」

HACCPの取り組み

「食品製造 HACCP班」では、HACCP認証に向けての活動を行っています。本日は、製造現場の「見える化」のため、物の配置や掲示について皆で話し合いました。

安全で安心な製造現場を目指し、今後も改善を行っていく予定です。

使用器具の整理

保管場所の位置決め

ラベルや掲示による「見える化」

「食品製造 HACCP班」では、HACCP認証に向けての活動を行っています。本日は、製造現場の「見える化」のため、物の配置や掲示について皆で話し合いました。

安全で安心な製造現場を目指し、今後も改善を行っていく予定です。

使用器具の整理

保管場所の位置決め

ラベルや掲示による「見える化」

食品科学科2年生総合実習「ブルーベリージャム製造」

2年生総合実習「食品製造」でのブルーベリージャム製造を開始しました。

実習では高品質のジャムを製造するだけでなく、「安全管理」や「感染症対策」についても十分な配慮をし、学習活動に取り組んでもらいました。

先日の実習ではKYT(危険:K 予知:Y トレーニング:T)を行うことにより、実習写真を見ながら生徒たち自身に注意点を考えてもらい、安全意識の向上につとめました。

今後も食品科学科では、安全に気をつけて実習を行っていきます。

生徒による危険予知トレーニング

完成したブルーベリージャム

実習では高品質のジャムを製造するだけでなく、「安全管理」や「感染症対策」についても十分な配慮をし、学習活動に取り組んでもらいました。

先日の実習ではKYT(危険:K 予知:Y トレーニング:T)を行うことにより、実習写真を見ながら生徒たち自身に注意点を考えてもらい、安全意識の向上につとめました。

今後も食品科学科では、安全に気をつけて実習を行っていきます。

生徒による危険予知トレーニング

完成したブルーベリージャム

食品製造(みそ製造)

本日新しい味噌濾し機が導入されました。

これにより、これまで以上に安全な状態で実習が可能になるだけでなく、品質や衛生管理の向上にもつながります。

今後の「食品製造」実習においても、安全に配慮しながら高品質のものを製造する予定です。よろしくお願いします。

これにより、これまで以上に安全な状態で実習が可能になるだけでなく、品質や衛生管理の向上にもつながります。

今後の「食品製造」実習においても、安全に配慮しながら高品質のものを製造する予定です。よろしくお願いします。

食品科学科:みそ製造実習

食品科学科2年生「総合実習」の時間に”みそ製造実習”を行いました。例年2年生が中心となり、文化祭に向けての加工品製造を行っていますが、今年度はコロナ感染症対策の関係で安全に配慮しながらの製造実習を行いました。

今回の作業:みその切り返し

→タルで発酵途中の味噌の発酵むらを防ぐため、混ぜ合わせる作業

※例年約3000kg製造していた味噌は今年度200kg程になる予定です。

今年度は生徒の学習のために最低限の量のみの製造となります。毎年購入していただいている方にはご迷惑おかけします。

今後の製造実習予定:ブルーベリージャム

→学習のためにコロナ感染症に配慮しながら実習を行う予定です。

今回の作業:みその切り返し

→タルで発酵途中の味噌の発酵むらを防ぐため、混ぜ合わせる作業

※例年約3000kg製造していた味噌は今年度200kg程になる予定です。

今年度は生徒の学習のために最低限の量のみの製造となります。毎年購入していただいている方にはご迷惑おかけします。

今後の製造実習予定:ブルーベリージャム

→学習のためにコロナ感染症に配慮しながら実習を行う予定です。

食品科学科「総合実習」:食品製造

食品科学科2年生「総合実習」でフランスパンの製造を行いました。

今回はフランスパンの製造原理を学習するだけでなく、フランスパンにベーコンとチーズを入れた調理パンの製造実習となりました。

今回はフランスパンの製造原理を学習するだけでなく、フランスパンにベーコンとチーズを入れた調理パンの製造実習となりました。

キャリア形成支援事業(食品科学科2年)を実施

1月30日には食品科学科2年生がキャリア形成支援事業を実施しました。今回は学校法人TBC学院小山校より講師の先生、2年生の学生さんをお招きして、製菓の理論と実習が展開されました。

具体的にはカスタードを製造し、講師の先生が準備してくださったシュー・エクレアの皮に詰めてシュークリーム・エクレアとしました。

シュークリームはカスタードに生クリームを混和して絞り袋を用いて流し込み、エクレアはカスタードにチョコレートを混和してチョコレートカスタードクリームとして皮の中に絞り袋を用いて入れました。

カスタードクリームは、牛乳に香り付けにバニラの種子を加え、タンパク質の凝固を予防する目的で砂糖を少量加えて沸騰するまで鍋で加熱。あわせて卵黄に砂糖をすり混ぜ、小麦粉・スターチを混和、攪拌しながら先の牛乳を混和。

裏ごししながら鍋に戻し、攪拌しながら再度加熱することで、タンパク質の凝固作用とデンプンのα化とデンプンのブレイクダウン現象によりカスタードとなる。

2年生のみなさんはカスタードの加熱に伴う変化を実習を通して学習することができたのではないでしょうか。

具体的にはカスタードを製造し、講師の先生が準備してくださったシュー・エクレアの皮に詰めてシュークリーム・エクレアとしました。

シュークリームはカスタードに生クリームを混和して絞り袋を用いて流し込み、エクレアはカスタードにチョコレートを混和してチョコレートカスタードクリームとして皮の中に絞り袋を用いて入れました。

カスタードクリームは、牛乳に香り付けにバニラの種子を加え、タンパク質の凝固を予防する目的で砂糖を少量加えて沸騰するまで鍋で加熱。あわせて卵黄に砂糖をすり混ぜ、小麦粉・スターチを混和、攪拌しながら先の牛乳を混和。

裏ごししながら鍋に戻し、攪拌しながら再度加熱することで、タンパク質の凝固作用とデンプンのα化とデンプンのブレイクダウン現象によりカスタードとなる。

2年生のみなさんはカスタードの加熱に伴う変化を実習を通して学習することができたのではないでしょうか。

パン製造実習

パン製造実習

1月23日(木)、総合実習の時間に食品科学科2年生がパンの製造実習を行いました。

生地を分割し、ベンチタイムの後、俵型に整形。2次発酵の後焼成してできあがりです。焼き上がったパンは半分に分割して持ち帰りました。2年生のみなさん、試食した結果はいかがでしたか?

1月23日(木)、総合実習の時間に食品科学科2年生がパンの製造実習を行いました。

生地を分割し、ベンチタイムの後、俵型に整形。2次発酵の後焼成してできあがりです。焼き上がったパンは半分に分割して持ち帰りました。2年生のみなさん、試食した結果はいかがでしたか?

油中水滴型エマルションの実験(ガナッシュ・生チョコ)

1月22日に食品科学科1年生が食品化学・食品製造の授業で油中水滴型・・・以前に投稿した乳化の実験(マヨネーズ)は水中油滴型エマルションでしたが、その逆・・・

油中水滴型エマルション、油の中に水滴が分散した状態について実験・観察を行いました。

クーベルチュールチョコレート(主成分油脂)を湯煎し、電子レンジで軽く沸騰するまで加熱した生クリーム(乳化剤と水分)とバターを流し込み(温度が重要)ゆるやかにかき混ぜて行くと、最初は混ざりませんが、しだいに混ざり合う、この状態にしたものは、製菓では「ガナッシュ」になります。そして、これを冷やせば「生チョコ」になります。

生チョコが柔らかい理由についても理解できたでしょうか。

油中水滴型エマルション、油の中に水滴が分散した状態について実験・観察を行いました。

クーベルチュールチョコレート(主成分油脂)を湯煎し、電子レンジで軽く沸騰するまで加熱した生クリーム(乳化剤と水分)とバターを流し込み(温度が重要)ゆるやかにかき混ぜて行くと、最初は混ざりませんが、しだいに混ざり合う、この状態にしたものは、製菓では「ガナッシュ」になります。そして、これを冷やせば「生チョコ」になります。

生チョコが柔らかい理由についても理解できたでしょうか。

鶏卵の性質・製菓実習

1月20日には食品科学科2年生が、21日には3年生が鶏卵の性質・製菓実習としてガトーショコラの製造を行いました。

チョコレート・バターを湯煎して溶かします。 ガトーショコラの食感は鶏卵の持つ「発泡性」により得られます。鶏卵は卵黄と卵白に分ける「別立て法」で泡立てます。

最後に混ぜてデコ缶に入れ、焼成すればできあがりです。

まもなく焼き上がり・・・

チョコレート・バターを湯煎して溶かします。 ガトーショコラの食感は鶏卵の持つ「発泡性」により得られます。鶏卵は卵黄と卵白に分ける「別立て法」で泡立てます。

最後に混ぜてデコ缶に入れ、焼成すればできあがりです。

まもなく焼き上がり・・・

乳製品の加工実習

1月28日(火)、食品科学科1年生が乳製品の加工実習としてヨーグルトを製造しました。

27日にお邪魔したトモヱ乳業さんでのお話も参考になったのではないでしょうか。

1年生の食品化学・食品製造の授業ではこれまで

「自分の家でもできる、食品化学の原理を意識した食品の製造」をテーマとして授業を展開してきました。

実験・観察要素が強く、自分が持ち帰る、販売を前提としていませんでした。

一方、今回の実習は実際に販売する訳ではありませんが、「商品を製造する」ことを意識して実習に取り組みました。

適度な緊張感も感じられ、産業人に向けて一歩前進したように思います。

29日の授業では試食と座学を行う予定です。

27日にお邪魔したトモヱ乳業さんでのお話も参考になったのではないでしょうか。

1年生の食品化学・食品製造の授業ではこれまで

「自分の家でもできる、食品化学の原理を意識した食品の製造」をテーマとして授業を展開してきました。

実験・観察要素が強く、自分が持ち帰る、販売を前提としていませんでした。

一方、今回の実習は実際に販売する訳ではありませんが、「商品を製造する」ことを意識して実習に取り組みました。

適度な緊張感も感じられ、産業人に向けて一歩前進したように思います。

29日の授業では試食と座学を行う予定です。

食肉加工実習

食肉加工実習

12月10には食品科学科3年生が食肉加工実習として焼き豚をパッケージングしました。本校の食品科学科は食肉加工業の製造免許は所有しておりませんから、この焼き豚は3年生のみなさんが自宅に持ち帰りました。おいしかったですか?

焼き豚はつけ汁につけたブロック肉を整形し、ロースターで焼いて作りました。

じっくりと加熱されているので、よぶんな脂は取り除かれているはずです。

12月10には食品科学科3年生が食肉加工実習として焼き豚をパッケージングしました。本校の食品科学科は食肉加工業の製造免許は所有しておりませんから、この焼き豚は3年生のみなさんが自宅に持ち帰りました。おいしかったですか?

焼き豚はつけ汁につけたブロック肉を整形し、ロースターで焼いて作りました。

じっくりと加熱されているので、よぶんな脂は取り除かれているはずです。

乳化の実験(マヨネーズの製造)と菓子パンの製造

乳化の実験

12月10日・11日には食品科学科1年生が食品化学・食品製造の授業で乳化の実験と菓子パンの製造を行いました。

前回、デコレーション実習では乳化している生クリームがホイッパーにより乳脂肪が分離することで固まる現象を確認しました。

今回は鶏卵の黄身と食用油を機械的に混ぜることで乳化する現象の確認・・・いわゆるマヨネーズを製造しました。

製造したマヨネーズについては、コーンとあえてコーンマヨパンに加工して各自持ち帰りました。ご家族のみなさんからの感想はいかがだったでしょうか。

生徒のみなさんはパン生地の分割、丸め、ベンチタイム、整形、2次発酵、焼成といったパンの製造に関する一連の流れも理解することができたでしょうか。(こちらは今回の授業のメインテーマではありませんが)

12月10日・11日には食品科学科1年生が食品化学・食品製造の授業で乳化の実験と菓子パンの製造を行いました。

前回、デコレーション実習では乳化している生クリームがホイッパーにより乳脂肪が分離することで固まる現象を確認しました。

今回は鶏卵の黄身と食用油を機械的に混ぜることで乳化する現象の確認・・・いわゆるマヨネーズを製造しました。

製造したマヨネーズについては、コーンとあえてコーンマヨパンに加工して各自持ち帰りました。ご家族のみなさんからの感想はいかがだったでしょうか。

生徒のみなさんはパン生地の分割、丸め、ベンチタイム、整形、2次発酵、焼成といったパンの製造に関する一連の流れも理解することができたでしょうか。(こちらは今回の授業のメインテーマではありませんが)

デコレーション実習を行いました。

デコレーション実習を行いました。

食品科学科の3年生は12月3日に、1年生は12月4日に、2年生は12月5日にデコレーション実習を行いました。3年生は3度目ということもあり、手早くケーキを作っていました。

2年生では、ほかの学年ではみられなかったチョコレートクリームを利用した作品もみられ、学年による個性がみられました。

一方、1年生はというと、2学期後半は食品化学・食品製造の授業では脂質とその性質を利用した食品をテーマに学習をしており、クリームが固まる原理(*1)等もあわせて学習しました。

*1 生クリームは水中油滴型のエマルション(エマルジョン)です。

エマルション(エマルジョン)は乳脂肪が水中で分離せず平均に浮遊しているような液体をあらわす用語です。

乳脂肪は脂肪球膜といって、表面に極性を持つ(水と親和性の高い)膜で覆われた状態にあるため分離せずに浮遊していることができます。しかし、ホイッパーでかき混ぜられるとその膜が崩れ、内部の脂肪球どうしが凝集し、最終的には気泡を取り込んだ網目状に変化していくのです。乳脂肪により形成されているつながりですから、温度が高くなると固さを失うことになりますし(バターを想像してください)、ホイップする際には10℃以下の温度で泡立てるときめの細かい状態にできる。また、膜を壊しすぎれば脂肪球の大きなかたまりが形成されるので、空気を含みにくくなり、最終的には分離してしまう。

こういった理論を知り、実際にやってみることで生徒のみなさんもよりよく理解できるのではないでしょうか。

余談ですが、従来、エマルジョンと呼ばれていましたが、最近ではJIS規格ではエマルションと表記されているため、この記事では併記しています。

このように、食品科学科の授業においても、農業という総合科学の1分野として、日々、学と業とを両の手に生徒の学びが展開されております。

そして、最後には試食することも学習の一部なのです。

食品科学科の3年生は12月3日に、1年生は12月4日に、2年生は12月5日にデコレーション実習を行いました。3年生は3度目ということもあり、手早くケーキを作っていました。

2年生では、ほかの学年ではみられなかったチョコレートクリームを利用した作品もみられ、学年による個性がみられました。

一方、1年生はというと、2学期後半は食品化学・食品製造の授業では脂質とその性質を利用した食品をテーマに学習をしており、クリームが固まる原理(*1)等もあわせて学習しました。

*1 生クリームは水中油滴型のエマルション(エマルジョン)です。

エマルション(エマルジョン)は乳脂肪が水中で分離せず平均に浮遊しているような液体をあらわす用語です。

乳脂肪は脂肪球膜といって、表面に極性を持つ(水と親和性の高い)膜で覆われた状態にあるため分離せずに浮遊していることができます。しかし、ホイッパーでかき混ぜられるとその膜が崩れ、内部の脂肪球どうしが凝集し、最終的には気泡を取り込んだ網目状に変化していくのです。乳脂肪により形成されているつながりですから、温度が高くなると固さを失うことになりますし(バターを想像してください)、ホイップする際には10℃以下の温度で泡立てるときめの細かい状態にできる。また、膜を壊しすぎれば脂肪球の大きなかたまりが形成されるので、空気を含みにくくなり、最終的には分離してしまう。

こういった理論を知り、実際にやってみることで生徒のみなさんもよりよく理解できるのではないでしょうか。

余談ですが、従来、エマルジョンと呼ばれていましたが、最近ではJIS規格ではエマルションと表記されているため、この記事では併記しています。

このように、食品科学科の授業においても、農業という総合科学の1分野として、日々、学と業とを両の手に生徒の学びが展開されております。

そして、最後には試食することも学習の一部なのです。

農業部会研究会(食品)

農業部会研究会(食品)

12月3日(火)本校にて、農業部会研究会(食品)が開催され、県内の農業系高校から教員、実習の先生方が集まりました。内容は、午前中「食品化学実験」として3年生の授業を見学。食品成分、炭水化物の単元で、フェーリング反応により、還元糖と非還元糖の構造の違いを理解させる実験をしました。午後はHACCP(ハサップ、食品を製造する過程で発生する食中毒の原因となる危険因子を特定しやすくする仕組み)についての研修で、地元のあんこ製造会社おかしゅう様にお世話になり、講話と施設見学をさせていたきました。今後の授業に生かせ、HACCP取得に向けて良い研修の時となりました。

12月3日(火)本校にて、農業部会研究会(食品)が開催され、県内の農業系高校から教員、実習の先生方が集まりました。内容は、午前中「食品化学実験」として3年生の授業を見学。食品成分、炭水化物の単元で、フェーリング反応により、還元糖と非還元糖の構造の違いを理解させる実験をしました。午後はHACCP(ハサップ、食品を製造する過程で発生する食中毒の原因となる危険因子を特定しやすくする仕組み)についての研修で、地元のあんこ製造会社おかしゅう様にお世話になり、講話と施設見学をさせていたきました。今後の授業に生かせ、HACCP取得に向けて良い研修の時となりました。

JR大宮エキナカに出店しました

JR大宮エキナカ「とちぎのいいもの」まるごと産直市

11月16日(土)JR大宮エキナカ「とちぎのいいもの」まるごと産直市に出店し、食品科学科と総合ビジネス科の生徒達が味噌、苺メロンパン(いちごいちえ)、苺杏仁豆腐、真岡もめんを使用したバッグ等を販売しました。大宮駅は、新幹線をはじめ14もの路線が乗り入れ乗降客数25万人と多く、北陵高の魅力を発信する絶好の機会でした。来年3月に真岡市で開催される「いちごサミット」についても宣伝ができ、とても良い経験となりました。

11月16日(土)JR大宮エキナカ「とちぎのいいもの」まるごと産直市に出店し、食品科学科と総合ビジネス科の生徒達が味噌、苺メロンパン(いちごいちえ)、苺杏仁豆腐、真岡もめんを使用したバッグ等を販売しました。大宮駅は、新幹線をはじめ14もの路線が乗り入れ乗降客数25万人と多く、北陵高の魅力を発信する絶好の機会でした。来年3月に真岡市で開催される「いちごサミット」についても宣伝ができ、とても良い経験となりました。

味噌の製造実習

味噌の製造

北陵祭に向けて、食品科学科では味噌の製造実習が行われています。令和元年度の栃木県味噌鑑評会では審査委員会特別賞を受賞し、今年の出来も例年通り良さそうです。(表彰式が11月7日の予定です。)11月9日の北陵祭に販売しますので、是非御来校下さい。

「柿のパウンドケーキ」の試食会

「柿のパウンドケーキ」の試食会 於:道の駅もてぎ

10月27日(日)道の駅もてぎにて「柿のパウンドケーキ」の試食会を開きました。本校の食品科学科では、2018年から茂木町の河井上柿生産組合と協力して柿のペーストを使った商品開発を目指しています。今回、同組合との意見交換や試食会を重ね、生地に柿ペーストを練り込んだパウンドケーキの商品化となり一般の方に試食会となりました。当日200個用意し、たくさんのお客様に来ていただきアンケートにもお答えしていただき本当にありがとうございました。柿の風味があり、とても美味しく仕上がっていると好評でした。今回の貴重な意見を参考とし再度改良を重ねて商品化へ繫げたいと思います。

10月27日(日)道の駅もてぎにて「柿のパウンドケーキ」の試食会を開きました。本校の食品科学科では、2018年から茂木町の河井上柿生産組合と協力して柿のペーストを使った商品開発を目指しています。今回、同組合との意見交換や試食会を重ね、生地に柿ペーストを練り込んだパウンドケーキの商品化となり一般の方に試食会となりました。当日200個用意し、たくさんのお客様に来ていただきアンケートにもお答えしていただき本当にありがとうございました。柿の風味があり、とても美味しく仕上がっていると好評でした。今回の貴重な意見を参考とし再度改良を重ねて商品化へ繫げたいと思います。