スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

令和7年度 栃木県立栃木高等学校SSH研究成果発表会

今年度も盛大にSSH研究成果発表会を実施することができました。

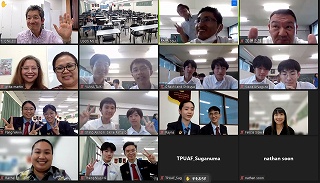

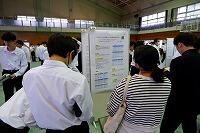

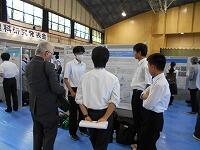

各Roundに分かれて、2年次生による一人一研究の発表(口頭発表またはポスター発表)や3年次生によるハイブリッドゼミの発表(口頭発表)が行われました。またグループ研究として、SSHクラブの各研究班による発表と、さらにゲスト校による発表が行われました。それぞれの会場では、発表が行われただけではなく、活発に質疑応答や意見交換などがなされ、有意義な交流が行われていました。1年次生も積極的に発表を見て、聞いて、学びを得ようとする様子が窺え、これから始まる一人一研究に向けてとても良い刺激になったのではないでしょうか。3年次生はこれまで助言等で関わってきた2年次生の発表に対して質疑応答や助言を送り、後輩のためにしっかり役割を果たしてくれました。今年度は新たにタイのカセサート大学附属高校と交流を開始し、発表会当日は交流を続けているマレーシアのロッジ国民中等教育学校と本校を合わせた3校で、互いの研究発表をオンラインで行うことができました。英語での質疑応答は大変刺激になったことと思います。

また、新しい取組として、当日は市内の神明宮境内においてSSHクラブ数学班による数学イベントと研究発表を行い地域の皆様と交流することができました。

開催にあたり、ご協力くださいました皆様、当日来場してくださった皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。

ポスター発表(第2体育館) ポスター発表(第2体育館)

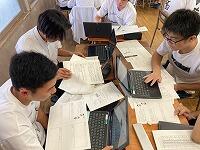

口頭発表(各教室) 口頭発表(各教室)

口頭発表(第一体育館) 全体会での口頭発表 全体会

神明宮境内での数学イベント 神明宮境内での数学班の研究発表

SSHクラブ物理班 千葉大学でのポスター発表で優秀賞を受賞

9月27日(土)にSSHクラブ物理班の1年次生3名が、千葉大学が主催する第19回高校生理科研究発表会に参加し、「ARマーカーを用いた目標位置追従システムの開発検証」についてのポスター発表を行いました。日頃の研究の成果を発表し、優秀賞を受賞することができました。

当日の発表の際には、審査委員の方々から多くの質問やアドバイスをいただきました。今後はいただいたアドバイスを基に、さらに研究活動に取り組んでいきます。

SSHクラブ化学班が高校生ポスター優秀賞を受賞

9月25日(木)にSSHクラブ化学班の「大谷石グループ」「表面積グループ」の2グループが、日本金属学会2025年秋期講演大会の第14回高校生・高専学生ポスターセッションに参加しました。

オンライン参加でしたが、日頃の研究の成果を発表し、大学の先生方や研究機関の方々、全国の高校生と質疑応答を通して交流することができました。今後は当日いただいたアドバイスを基に、さらに研究活動に取り組んでいきます。

終了後、大谷石グループが、高校生ポスター優秀賞をいただきました。令和4年度の表面積グループ以来の受賞です。

貴重な発表の機会をいただきありがとうございました。日本金属学会の関係者の方々にお礼申し上げます。

授業実践事例 美術×化学

本日は、1年次生の美術選択者を対象に、美術と化学の教科横断・分野融合の授業が行われました。

美術の絵画で使う絵の具の顔料について,化学の観点から実験を通してその合成や性質について学び,さらに合成した顔料から実際に絵の具をつくって塗ってみるまでを行いました。

授業は,まず顔料や色素について簡単に触れた後,ゴッホの「ひまわり」で用いられているクロムイエロー,北斎や広重の浮世絵に使われているベロ藍(ベルリンブルー)の紹介と,合成を行い,続いて,ジンクホワイトの白色顔料である亜鉛華(酸化亜鉛),神社の鳥居などに用いられる赤色顔料である弁柄(酸化鉄(Ⅲ))について,酸やアルカリとの反応実験を行いました。最後に,これらの顔料に含まれている鉛,鉄,亜鉛のイオンと硫化水素など硫黄との反応を見ました。そして,顔料として市販されているベロ藍とカドミウムイエローにオイルを加えて油絵の具をつくり,実際に塗る作業を行いました。

2時間目は、顔料に混ぜて絵の具をつくるための展色材の役割とその種類について学習しました。さらに、岩絵の具や水干絵の具に膠(にかわ)を混ぜて日本画の絵の具をつくり、塗ってみる実習も行いました。

生徒たちからは「実験や実習を通じて,絵の具の性質がわかった」,「絵の具のつくられ方が理解できた。」などの感想が得られました。この授業が,様々な視点や,視野の広がりを持つ機会になればと思います。

授業実践事例 化学×政治経済

本日は、理系の政治経済選択者を対象に、化学と政治経済の2名の教員による教科横断・分野融合の授業が行われました。

公害問題の原因物質を化学の面から考えることで公害問題の理解を深め、さらに、同時期に開発されたイオン交換膜法を取り上げ、新しい技術が社会情勢と学術的成果に後押しされて発展してきたことを学びました。後半は、同様に新しい技術が社会を大きく変化させた例を考えたり、現代の課題を解決するための新しい技術(アイデア)を自由に発想したりするグループワークを行いました。

また、公害問題に関連して、本校卒業生の宇井純先生や石牟礼道子さんの書籍も紹介し、地球環境や生き物に配慮しつつ科学技術を開発・利用していくことの大切さを改めて考える機会としました。

(参考文献) 『水俣病の科学』西村肇・岡本達明著(日本評論社)

『化学史への招待』化学史学会著(オーム社)

『石牟礼道子 苦海浄土 ~悲しみのなかの真実~』(NHK出版)

1年次 課題研究Ⅰ 研究計画書作成②

夏休みに先行研究2本と先輩の研究1本を調べ、研究テーマを考えることを行っていました。今日からは、夏休みの先行研究調査を踏まえ、これから行う研究のテーマや問い、仮説、検証方法など計画を考えていきます。新しく自身の気になることについて研究する予定の生徒もいれば、先輩の研究から、より深堀して研究する予定の生徒も見られました。

マレーシアの高校生と共同研究に関するオンライン交流

交流を続けているマレーシアのロッジ国民中等教育学校の生徒とSSHクラブ国際研究班の生徒がオンライン交流を行いました。

お互いに1年次生の新メンバーの生徒が加わり研究しており、まずは自己紹介やグループに分かれての交流、情報交換を行い、その後、全体では実験結果の報告をしました。

現在、国際研究班では土壌微生物電池の研究を行っています。2025年1月に実施したマレーシアでの海外研修で、土壌微生物電池をテーマとした共同研究を行い、現在でも同テーマで継続的な研究をお願いし、実験器具等も提供しました。今回のオンライン交流では、ロッジ国民中等教育学校で実施してくれた土壌微生物電池の実験結果を報告してくれました。

これまでのオンライン交流やSSHマレーシア海外研修、ボストン研修を経験してきた2年次生の英語力・コミュニケーション力は確実に向上しており、1年次生をリードする姿が頼もしいです。

引き続きお互いに実験を進め、10月の発表会ではそれぞれが研究発表する予定です。

3年次 課題研究Ⅲ 未来探究演習⑥ 創造的思考力演習ガイダンス

将来の探究活動の実施に向けて、科学的素養の育成をさらに目指すとともに、これまでの探究活動で培った科学的素養を自身の心身の健康管理に活かすという実践的な探究活動を保健体育科と連携して進めていきます。本日は今後に向けたガイダンスを保健体育科の教員が講師となり、全体講義で行いました。

運動が心身に及ぼす影響についての講義の後、今後の進め方や運動時の各自のデータのとり方などについて、全体で共有しました。

2年次 課題研究Ⅱ プレゼンテーション演習①

今回はパワーポイントで作成した発表スライドを用いて,2ゼミ合同で発表練習を行いました。本番の発表時間15分よりも短い発表時間で行いましたが,発表の大まかな流れと口頭で説明する際の注意点を実感することができたと思います。発表を聞いた生徒は,質問をするとともに,Teamsを用いてアドバイスや感想を伝えました。生徒はこれから4週間にわたってプレゼンテーション演習が続き,発表会本番に向けて最後の調整を頑張っていきます。

1年次 課題研究Ⅰ ケーススタディ発表①

今回はこれまで取り組んできたケーススタディのまとめを、各クラスで発表を行いました。発表方法はパワーポイントを用いた班と記入した紙をスキャンしたデータを投影した班がいました。1班あたり8分間で、先輩の研究の概要、グループで議論したこと、実際の実験で得られたデータ、実験を通して気づいたことや反省点を発表しました。各クラス質問も活発でよい発表の機会になりました。今回のケーススタディの経験を通して一人一研究にむけて研究計画を立てていきます。

栃木県経済同友会の皆様が課題研究の視察にいらっしゃいました。

栃木県経済同友会の「教育」合同委員会の委員や関係者の方々17名が本校の課題研究(探究学習)の取組について、視察のために来校されました。

当日は2年次生「課題研究Ⅱ(プレゼンテーション演習)」と1年次生「課題研究Ⅰ(ケーススタディのクラス内発表)」の授業を見ていただき、その後担当教員らと授業や探究学習について質疑応答を行いました。探究的な学びの効果や社会とのつながり、生徒たちの卒業後について改めて考えさせられる機会となりました。本物に触れる機会として、生徒が地元企業の研究発表を聞いて学ぶ等のアイデアも共有しました。

また、本校SSHクラブ化学班と物理班が現在取り組んでいる研究について、発表させていただき、質疑応答を含め生徒たちは貴重な経験をすることができました。

栃木県経済同友会の皆様に改めてお礼申し上げます。本日はありがとうございました。

1年次 課題研究Ⅰ 課題研究プロセス講座③ SS校外研修とグループ発表のガイダンス

前半はSSH校外研修について、後半はグループ発表についてのガイダンスを行いました。

SSH校外研修については、実際の見学場所の写真をスライドで提示しながら、各6コースの案内と校外研修までの流れを説明しました。グループ発表については、これまで行ってきた先輩の研究に対する改善点や実際に行ってみた実験の発表手順の説明を行いました。

2年次 課題研究Ⅱ 課題研究表現講座③ 発表に向けて

今回は作成したポスターをゼミのメンバーでお互いに確認し,夏休み前にどのような計画を立て,それをどのように実行したのかを話し合いました。今後,今回の話を踏まえてポスターの修正をし,完成版を作ります。また,来週からは,全員がパワーポイント資料を用いた発表を行うプレゼンテーション演習が始まります。当日の発表は、ポスター発表か口頭発表となりますが、2つの違いを意識しつつ,自身の研究に合った方法で当日に発表できればよいと思います。

栃木高校スーパーサイエンスハイスクール生徒研究成果発表会開催について

10月11日(土)に栃木高校スーパーサイエンスハイスクール生徒研究成果発表会を開催いたします。

詳細は下記案内「4 参加対象」の各種ファイルをご参照ください。

多くの皆様に御参加をいただき,御指導,御助言を賜りたく御案内申し上げます。

生徒の研究成果をぜひご覧ください。

1 期 日 令和7年10月11日(土)

2 会 場 栃木県立栃木高等学校

3 日 程

9:00〜 9:30 受付

9:30〜10:00 全体会1( 開会 )

10:00〜10:45 自由見学Round A ※神明宮(市内神社)の境内にて数学イベントを実施。

10:55~11:40 自由見学Round B 10:30~11:40 折り紙、パズル体験、SSH数学班による

11:40~12:25 昼休み 数学の研究発表を行います。(RoundBでリモート配信)

12:30〜13:05 全体会2(2年次生課題研究優秀者)

13:10~13:55 自由見学Round C

14:05~14:50 自由見学Round D

15:00~15:35 全体会3(SSHクラブ2班発表)

15:35〜15:45 指導講評

*終日出入りは自由とします。上記時間は予定です。

*2年次生は個人研究全員発表のため、総発表件数は240を超えます。

*RoundA~Dは2・3年次生課題研究の発表、SSHクラブ・ゲスト校・ロッジスクール(マレーシア)、カセサート大学附属高校(タイ)の発表が行われます。

4 参加対象 全国SSH指定高等学校,栃木県内高等学校,近隣中学校,本校保護者,地域の方

SSH校向け案内.pdf 県内高校向け案内.pdf 近隣中学校向け案内.pdf 参加申込書.docx

◎保護者の皆様、地域の皆様へ

事前の参加申込については不要です。終日出入り自由ですので、当日受付にお声がけください。

なお,当日の校内への自家用車の乗り入れはできません。

公共交通機関をご利用いただくか,旧栃木警察署跡地を駐車場としてご利用ください。

近隣の商業施設等への駐車はおやめください。

駐輪場はご利用いただけます。

タイのカセサート大学附属高校とオンラインで交流しました。

国際性の育成に向けて、初めてタイのカセサート大学附属高校の生徒と互いに研究発表を行いました。卒業までに一人一研究に取り組むカセサート大学附属高校の生徒の発表は、専門性が高く、参加したSSHクラブの生徒たちは同世代の高校生の発表に大変刺激を受けました。本校からは、SSHクラブ国際研究班が土壌微生物電池の研究を発表しました。

質疑応答では、本校の生徒が多数の質問を投げかけ、積極的に交流する姿勢が光りました。

次回は、10月に開催する本校のSSH生徒研究成果発表会で、オンライン発表をしていただき交流する予定です。

今回の交流の実現に向けて、協力してくださった関係者の皆様に御礼申し上げます。今後もこの縁を大切にし、様々な交流を通じて、生徒の国際性の育成に取組んで参ります。

令和7年度 SSH生徒研究発表会 3日目(他校発表、講評等)

今日はいよいよ最終日となりました。午前中に全体会で昨日選ばれた学校のプレゼンテーションと質疑応答があり、午後またポスターセッションを行ったあと、再び全体会で各賞の発表、表彰、全体講評という流れで進みました。栃高は入賞を逃しましたが、他校の発表や講評を聴いて、とても勉強になったとともに、さらに自分たちの研究も進めていく意欲がわきました。

朝は大雨で、帰りは新幹線が大幅遅延というアクシデントはありましたが、とても貴重な機会となり、応援に来てくれたSSHクラブのメンバー含め、皆様に感謝致します。

令和7年度 SSH生徒研究発表会 2日目(ポスターセッション)

2日目の今日は、9時からポスターセッションが始まりました。様々な高校の生徒や先生、関係者がいろいろなブースを見てまわり、質疑応答が行なわれます。そしてその間、審査委員の先生方による審査がおこなわれます。私たちも精一杯プレゼンを行いました。

> その後全体会で、明日、部門ごとに2校ずつステージ発表に進む学校の発表がありました。

> 今年は選ばれませんでしたが、他校の研究をいろいろ知ることができ、刺激を受けました。

令和7年度 SSH生徒研究発表会 1日目(準備)

8月5日から7日までの日程で、令和7年度SSH生徒研究発表会が始まりました。初日の今日は、会場である神戸国際展示場に到着し、受付のあと指定ブースでポスターセットと、明日行われるポスターセッションの準備を行いました。他校の様子も見え、いよいよ始まるイベントに意識も高まりました。

SSHクラブ化学班が宇都宮大学機器分析センターに行ってきました

SSHクラブ化学班大谷石Gが,8月5日から始まるSSH生徒研究発表会に向け各試料表面の電子顕微鏡写真を撮るため,宇都宮大学機器分析センターに行ってきました。

担当の先生から電子顕微鏡の操作法についての説明を受けたり,実際に試料の撮影もしていただきました。ナノレベルの表面の違いを実際に見ることができ,貴重な機会となりました。お忙しい中,その他様々な分析機器の紹介や説明,研究に関するアドバイスもいただき,ありがとうございました。

授業実践事例 数学×日本史×情報×古典

本日は、6月に実施した数学科と美術科と家庭科の教科横断・分野融合の授業の続編ともいえる授業が行われました。6月の授業後に生徒が教師に発した疑問から、教師が着想を得て、科学的素養を育む新たな授業が行われました。

円柱の断面は楕円形となりますが、楕円の面積を求める式の証明が円柱の体積との関係から求められます。これは、江戸時代の書物にも問題が掲載されています。今回は漢文で書かれたその書籍を用いて、まず、書物が書かれた時代背景を日本史の教員に補足してもらい、情報や古典の教員による読み解きをヒントに、江戸時代の問題を楽しみました。

美しい式の形に生徒も感動していました。

1・3年次 課題研究Ⅰ・Ⅲ ハイブリッドゼミ成果発表

3年次生がハイブリッドゼミ活動の中で議論してきた成果を、1年次生に向けて発表しました。一人一研究を結び付けて考えた新しいアイデアを、その社会的・学術的意義なども踏まえて発表し、併せて結び付けた一人一研究の内容も紹介しました。1年次生からの質問に3年次生が答える場面や、3年次生が自分の探究活動の経験なども伝える発言もあり、異なる年次の生徒が交流する有意義な時間となりました。

1年次生にとって、これから一人一研究に取り組む際のヒントになればと考えています。

SSHクラブ定例会➂

8月に神戸で開催されるSSH生徒研究発表会に向けて、SSHクラブの代表として参加する化学班大谷石Gの発表リハーサルを行いました。質疑応答では伝わりにくい箇所など課題も明らかとなり、今後本番に向けてブラッシュアップしていきます。

また、各研究グループが4月から7月までの活動報告と今後の予定を発表し、共有しました。

1年次 課題研究Ⅰ 学問探究講義

1年次生では、6・7時間目の時間に学問探究講義を実施しました。宇都宮大学、群馬大学、茨城大学、自治医科大学から講師としてお招きした11名の先生に各分野ごとに大学での研究内容についてご講義いただきました。生徒は希望する2つの講義を受講しました。大学や学問分野への興味関心を深めるとともに文理選択の一助となる貴重な機会になりました。

大阪・関西万博 栃木県公式催事にてSSHクラブが取り組みを発表

大阪・関西万博の栃木県公式催事に本校SSHクラブ国際研究班がオンラインで参加しました。

栃木県公式催事の展示内容の1つ「次世代連携プロジェクト」において、山水共里をテーマに、栃木県を舞台にした研究活動の報告を栃木の魅力も交えながら行いました。

本校では、昨年度からマレーシアのロッジ国民中等教育学校と「土壌微生物電池の開発」に取り組んでいます。それぞれの国の土壌を用いたこの研究と、両校の交流の様子について、メンバーの2年次生4名が英語と日本語の両方で発表しました。

現地大阪からの質問もいただき、万博会場との交流を楽しむことができました。質問への返答では、SSHクラブ化学班が取り組んでいる栃木県の特産物である「大谷石」を活用した研究も紹介しアピールすることができました。

万博会場には行けませんでしたが、栃木県公式催事に参加させていただき、生徒職員共々、貴重な経験をさせていただきました。関係者の皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。

栃木県のページ

栃木県/2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)に向けた取組について

1年次 課題研究Ⅰ 一人一研究ガイダンス

1年次生では、いよいよ始まる一人一研究のガイダンスを行いました。テーマを設定するうえで重要となることや、テーマ設定の仕方、また物品や書籍の購入申請の仕方などの基本事項について説明しました。まずは夏季休業中に、興味のある分野についての先行研究を調べ、仮の研究テーマを設定する活動からスタートします。今後、どのような研究を進めていくのかが楽しみです。

2・3年次 課題研究Ⅱ・Ⅲ 2年次生への助言(対面)

今日は、先週の事前活動でまとめた2年次生へのアドバイスをベースにして、対面で2年次生のポスターに対して助言をおこないました。最初は緊張した場面も見られましたが、次第に意見が活発に飛び交うような様子が多くみられるようになりました。すでに一人一研究を経験した3年次生からの助言は、実体験に基づいた貴重なもので、有意義な時間を過ごすことができました。今回の活動を通して、2年次生のポスター及び一人一研究がより発展していってほしいです。

3年次 課題研究Ⅲ 2年次生への助言

今日は、2年次生が作成した一人一研究のポスター(初版)について、3年生が課題研究で培ってきた経験を生かして、検討会をおこないました。必要に応じて資料やインターネットを活用して、様々な視点から議論をしていました。次週は、今回議論をしたことをベースに2年次生へ対面で助言をおこなっていきます。

授業実践事例 数学科×美術科×家庭科

「STEAM教育の視点に立脚したカリキュラム・マネジメント」は本校SSH事業の4本柱の一つです。

今年度は「一人一実践」を掲げ、全教員で授業カリキュラム開発に向けて授業実践に取り組んでいます。

本日は、数学科と美術科と家庭科の教科横断・分野融合の授業が行われました。身近にある正弦曲線をテーマに、円柱の断面や洋服の型紙に隠れる曲線について、証明などに取り組みました。数学科の2名の教員が実践し、それぞれが異なるアプローチを試みました。今後検証し、実践事例も増やしながら研究開発を推進します。

なお、授業実践事例については、年度末にすべての事例を授業実践事例集『プラスワンの試み』としてまとめ、県内外に配布する予定です。また、教材開発のページにも後日、資料等を掲載していきます。

3年次 課題研究Ⅲ ハイブリッドゼミ活動④

課題研究Ⅲでは、これまで新たなアイデア(価値)、学術的・社会的意義を検討してきました。今日はこれまで考えてきた内容をパワーポイントにまとめるという作業をしました。7月にはこの資料を用いて1年生に発表するということもあり、どの班も力を入れて作成に臨んでいました。

1年次 課題研究Ⅰケーススタディ「まとめと発表準備」

前回の授業ではグループごとに実験・検証を行いました。本日は、そのデータをもとに、クラスで発表するための資料を作成しました。先輩の研究の、どのような点を工夫して実験し、どのような結果が得られたのかについてグループごとに話し合いながら資料を作成しました。夏季休業明けの発表に向けて、引き続き作業を続けていきます。

日本色彩学会第56回全国大会[米沢]’25に生徒が参加してきました。

6月7日(土)に山形大学米沢キャンパスで開催された、日本色彩学会全国大会に3年次生2名が参加してきました。2年次までに授業で取り組んできた課題研究(一人一研究)の成果を基に、口頭発表やポスター発表に臨みました。研究者の方々や大学生、他校の高校生との質疑応答では、様々な学びがあり、貴重な経験となりました。参加までサポートしてくださった日本色彩学会の皆様には、この場をお借りして感謝申し上げます。

以下、生徒の振り返りから抜粋

「自分は大学や大学院で研究をしたいと思っていたので学会発表や交流会を通じてそのビジョンが明確になった。進路が決定していない高校三年生のこの時期だからこそ学会に参加できてよかったと思う。」

「口頭発表で参加しましたが、発表の後の質問の際、何人かの研究者の方から鋭い質問やアドバイスをもらいました。研究を本職としている方たちからのものだったので、発表者として良い経験になり、研究において有意義なことを学ぶことができました。」

1年次 課題研究Ⅰ ケーススタディ「ケーススタディ実験」

課題研究Ⅰでは、先週の授業においてグループごとに立てた実験計画をもとに、実験を実施しました。想定通りに進んでいるグループもあれば、予想とは違ったデータとなったグループもありましたが、どのグループも試行錯誤しながら主体的に取り組んでいました。次週は、本日得られたデータをまとめる作業に入ります。

2年次生 課題研究Ⅱ 課題研究表現講座② 結果・考察・結論

今回は1年次で学んだ結果・考察・結論の書き分けを復習し、特に、結果の取り扱い方を中心に、昨年度から取り上げ始めた仮説検定について本校教員が講義を行いました。過去の先輩のポスターを例に,結果の値についてt検定を用いて考えました。平均値の比較だけではなく、根拠を持った値で実験結果を分析することができることを学びました。今後のクラス別の課題研究Ⅱの時間では、本日の講座を踏まえて、実際に自分の研究結果や仮の値を基にPCで演習を行っていきます。数学や情報での学びを踏まえつつ、より実践的な経験を積んでいければと思います。

1年次生への吉田校長講話

「STEAM教育の視点に立脚したカリキュラム・マネジメント」は本校SSH事業の4本柱の一つです。

今年度は「一人一実践」を掲げ、全教員で授業カリキュラム開発に向けて授業実践に取り組んでいます。

本日は、吉田校長が1年次生に向けて、専門教科の数学をテーマにしつつ、関連する地球や宇宙、古典の話を交えて講話をしました。将来社会を担う栃高生に向けた激励のメッセージやこれから3年間、探究活動に取り組む生徒へ向けたエールも含まれる、あっという間の1時間でした。

吉田校長お疲れ様でした!

1年次 課題研究Ⅰ ケーススタディ「ケーススタディ実験計画」

課題研究Ⅰでは、グループごとに分かれ、担当するテーマの実験計画を考えました。先週までの講座と演習で学んだ内容をふまえて、どのような方法で実験すべきかを具体的に考えました。この実験計画をもとに、次週は実際に実験を実施する予定です。

課題研究Ⅱ ゼミ議論を受けてポスターの修正

本日は、前回までにゼミで議論した内容の修正や今後の活動について相談をしました。

生徒たちは自身のHRでポスターの改善や今後の計画の練り直しに取組み、ゼミ担当の先生方は、各HRを回りながら分野別ミーテイングで担当となっている生徒に声をかけ、進捗確認や生徒からの相談に乗っていました。

1年次 課題研究Ⅰ ケーススタディ「結果・考察・結論の講座」

課題研究Ⅰでは、結果・考察・結論の書き方についての講座と演習を行いました。探究活動を論文やレポートにまとめるとき,結果、考察、結論は欠かせません。それらの違いや書き分け方、結果を示す際のデータに対するグラフの選び方など、グラフの特性も併せて学びました。講座後には、グループごとに分かれ、先輩の研究内容を題材にして改善案を考えました。

3年次 課題研究Ⅲ ハイブリッドゼミ活動③

今日の課題研究Ⅲでは、前回までの活動で考えた新たなアイデア(価値)に対して、どんな学術的・社会的意義があるのか。そして、そのアイデア(価値)を生み出すにはどのような実験や研究をしたらよいのかという点について議論をしました。今までの経験を活かし、積極的に活動に取り組んでいました。

課題研究Ⅱ ポスター作成 ゼミ議論

今日は、先週に引き続き、各自が研究をポスターにまとめたものを持ち寄って議論するゼミ活動を行いました。先週が5人、今日が5人と2週に分けて実施しています。今回も、序論~検証方法までの各項目について、ルーブリックやテキスト等を参考に、より良い研究を目指して改善案などについて議論しました。

1年次 課題研究Ⅰ ケーススタディ「仮説と検証方法の講座」

1年次生では、課題研究Ⅰの授業において、仮説と検証方法についての講座と演習を行いました。仮説を立てるうえで重要なことは何か、また検証方法を考えるときに気を付けなければならないことは何かについて、講座を通して学びました。講座後には、先輩の研究内容を題材に、グループごとに改善案を考えました。

3年次 課題研究Ⅲ ハイブリッドゼミ活動②

今日の課題研究Ⅲでは、前回に引き続き、新しい価値の創造を目指して議論する「ハイブリッドゼミ活動」を行いました。

前回議論し、まとめた計画書に教員から助言がされており、そのコメントを参考にさらにその内容を深める活動を行いました。

苦戦をしているゼミも多く見られましたが、新しい価値の創造を見出すべく一生懸命活動に取り組んでいました。

課題研究Ⅱ ポスター作成 ゼミ議論

今日は、各自が研究をポスターにまとめたものを持ち寄って議論するゼミ活動を行いました。今週が5人、来週が5人と2週に分けて実施します。今回は、序論~検証方法までの各項目について、ルーブリックやテキスト等を参考に、より良い研究を目指して改善案などについて議論しました。

SSHクラブ定例会②

今年度2回目の定例会を実施しました。先週行われた、8月に神戸で行われるSSH生徒研究成果発表会に参加する、栃高の代表グループを決めるコンペの結果を発表しました。今年度はSSHクラブ化学班の大谷石吸着剤グループが出場することに決定しました。

また、新たに2年次生からSSHクラブ長、そして各グループ代表者が選出され、新しい1年間がスタートします。3年次生も夏休みごろまでは活動を続ける生徒もおりますが、徐々に後輩に研究を引き継いでいくことになります。

1年次 課題研究Ⅰ ケーススタディガイダンス

1年次生は自身の課題研究の前に、グループを作り1グループ1つの研究テーマ(過去の先輩の研究)を受け持ち、その研究をたたき台にしながら探究プロセスを学ぶというケーススタディを行います。今回はそのガイダンスを行いました。

課題研究Ⅱ 分野別ミーティング①

本日は、通常の異分野が集まるゼミ活動ではなく、同じ学問分野の研究テーマ同士で集まり話し合う、分野別ミーティングを実施しました。分野別ミーティングの実施は、今年度が初めてという新たな仕掛けです。

同じ学問分野の研究テーマを考えている生徒同士で集まり、研究成果を共有することで、課題研究の完成度を高める。また、学問分野と関連のある教科の先生のアドバイスを受けられる機会を設定し、今後の研究活動で相談しやすくする。といったねらいがあります。

7月にも実施を予定しています。

SSHクラブ定例会①

課外活動として科学系のクラブが活動しています。数学,物理,化学,生物等の分野にわかれ、班の中でさらにそれぞれのテーマで個人やグループの研究を行っています。各グループとも、全国各地で行われる学会やコンテストなどで発表しています。また校内では定期的に全グループが集まってミーティングを行い,研究の進捗状況を報告したり,内容について議論したりしています。今回の定例会では、8月に神戸で行われるSSH生徒研究成果発表会に参加する栃高の代表グループを決めるコンペを行いました。

1年次 課題研究Ⅰ オープニング講座

今週の課題研究Ⅰでは、SSHオープニング講演会として、本校OBで現在東京大学大学院博士課程に在籍し、光物性・ナノ光デバイスをテーマに研究されている蟻生さんに、本校で講演をしていただきました。

栃高在学中に取り組んだ「一人一研究」や高校生生活のお話に加え、大学院での研究活動の様子など、新入生にとってこれからの3年間の高校生活や進路選択に役立つ貴重なお話を沢山伺うことができました。

質疑応答では、高校の時の過ごし方や、進路選択、現在の研究生活についてなど、幅広い質問がたくさんあり、1つ1つに丁寧にお答えいただきました。

身近なOBという存在を通して、研究というものに触れられた充実した講座となりました。

1年次 課題研究Ⅰ マシュマロチャレンジ

課題研究Ⅰの2回目の時間は、栃高探究スタイル入門講座としてマシュマロチャレンジを行いました。

マシュマロチャレンジとは、各グループでパスタを使ってタワーを組み、その上に載せたマシュマロの高さを競うものです。4人1チームで行いましたが70㎝を越える記録も出ました。

生徒達は活動を通じて、課題解決に必要なのは試行錯誤と協働、そして確かな知識と経験であることを学びました。

2年次 課題研究Ⅱ 実験・調査①結果を持ち寄り議論

1年次後期に研究計画書を作成しました。

2月~春休みにかけて、各自が実験・調査①で得られた結果を持ち寄り、研究方法や結果の示し方等について、議論しました。

助言を参考に、6月までに改めて実験・調査②に取り組んでいく予定です。

3年次 課題研究Ⅲ ハイブリッドゼミ活動①

昨年度から3年次生も木曜日7限目に課題研究Ⅲを行っています。

今日は課題研究Ⅲの中でも、新しい価値の創造を目指して議論する「ハイブリッドゼミ活動」を行いました。

2年次後期のゼミを継続し、各自が取り組んだ一人一研究を持ち寄り、異なる分野の研究をした生徒同士が、互いの研究を組み合わせて、社会課題の解決に向けた新しいアイデアを生み出すために議論しました。

昨年度よりも、議論のステップを少し細かくしてゼミ活動に取り組んでいます。

1年次 課題研究Ⅰ ブラックボックス

新入生の課題研究がスタートしました。

初回は「中身の見えないブラックボックス(10×10×5cm)の内部の構造明らかにする」という課題に対して、限定的な手法で観察を繰り返し、限られた情報から真実の究明を目指すというグループワークを行いました。一連の行為を通して「仮説→検証→考察→結論」という探究活動において主軸となるプロセスを体験します。

2年次 課題研究Ⅱ 今年度のガイダンス

2年次生は、1年次後期から継続するダイアログゼミ活動と一人一研究に引き続き取り組んでいきます。そして、10月の校内生徒研究成果発表会での全員が発表します。

初回は10月までの予定を共有し、ダイアログゼミ活動の進め方やポスター作成などについてガイダンスを行いました。

一人一研究のための手引き書(2年前期 生徒必携)も配布しました。

今年度は新たな仕掛けとして、分野別ミーティングや卒業生からの助言を受ける機会を設定し、一人一研究をさらに深めていきます。

SSHマレーシア海外研修後のオンライン交流を実施

令和7年1月に実施したSSHマレーシア海外研修の際に、現地で共に活動し交流のあったロッジ国民中等教育学校の生徒と、研修に参加した本校の生徒がオンラインで交流しました。

訪問時の御礼やその後の学校生活、将来のことなど短い時間でしたがグループに分かれて交流しました。

今後も共同研究テーマである土壌微生物電池の実験を継続することや10月の研究成果発表会に向けた交流計画などについて確認しました。

SSHマレーシア海外研修 校内報告会

令和7年1月に実施したSSHマレーシア海外研修について、研修に参加した生徒が全校生徒に向けて研修について報告しました。

ロッジ国民中等教育学校へ訪問した際の歓迎セレモニーや参加した授業の様子、互いに文化交流を実施したこと、合同で現地サラワク大学において実験実習を行ったことなど、研修内容を写真や具体的エピソードを交えて発表しました。

4月以降も引き続き国際性の育成に向けて交流していきます。

以下、参加生徒の研修日誌より一部を抜粋して掲載します。

「私は将来研究者になって、農業に関する研究をしたいと思っている。その中で海外の研究者とコミュニケーションをとる機会は必ずあると思う。だからこそ、今回の研修で経験したことは自分にとって糧になることばかりで、非常に充実していた。また、マレーシアの魅力をたくさん知ることができて、将来の学びの場にしたいとも思った。今回の研修で学んだことは、私のこれからの人生に大きな影響を与えてくれると思う。」

令和6年度 チームメディカル(特設医学系探究グループ)による課題解決型学習会(PBL研修)2日目を実施

本校卒業生でかつ現役の医学部生2名を講師として招き,2年次生の医学部医学科志望者を対象に,解剖実習を中心とする課題解決型学習会(PBL研修)を今年度も実施した。

例年は解剖実習とPBL研修を分けて実施していたが、2つを組み合わせることでそれぞれの学びをさらに深め,より有意義な学習機会となるようリニューアルさせた。

◇PBL研修2日目(PBL課題発表会)

日時:令和7年3月15日(土)13:00~16:30 参加者:2年次生12名

13:00~13:10 本日の流れ共有

13:10~13:40 D班の発表

13:45~14:15 C班の発表

14:25~14:35 休憩

14:35~15:05 B班の発表

15:10~15:40 A班の発表

15:50~16:30 講師によるまとめ

解剖実習で扱った心臓や腎臓をテーマとする課題に各班が取り組み、その成果を20分で発表した。その後10分間で生徒間の質疑応答と講師による口頭試問を含めた質疑応答を行った。発表を相互評価し,優秀発表に選ばれたA班には全員から拍手が贈られた。

発表に至るまで講師の先生には、当日の指導だけではなく課題の添削や生徒へのフィードバック等大変お世話になりました。

1年次生 課題研究Ⅰ 次年度に向けて

1年間の振り返りと次年度に向けたガイダンスを行いました。

ブラックボックスなどの入門講座から始まった今年度の課題研究を振り返り, 探究プロセスを全員が偏りなく経験し成長できたことを実感しました。また, 来年度での一人一研究の完成までの流れを再確認し, 春休み中の研究の計画を立てました。

長期休暇に入り, 一人一研究の実験に本格的に取り組めるということで, 生徒のやる気も高まっているように感じられます。

2年次生 課題研究Ⅱ 今年度最後の全体講座

1年間の振り返りと次年度に向けたガイダンスを行いました。

1年次後期から取り組んだ一人一研究をポスターやスライドにまとめて10月に発表し,3月には論文としてまとめました。これまでの取り組みを振り返りながら,探究プロセスを全員が偏りなく経験し成長できたことを確認しました。

また,次年度から始まる課題研究Ⅲに向けて,ハイブリッドゼミ活動のガイダンスを行いました。今後は一人一研究を組み合わせ新しい価値(アイデア)の創出に挑戦します。

●1・2年次生合同実施 ・課題研究Ⅰ「課題研究実践」先輩の論文発表から学ぶ ・課題研究Ⅱ「論文作成演習」後輩に向けて論文発表とアドバイス

2月20日(木)と27日(木)の2回に分けて1・2年次生が合同のゼミ活動を行いました。

2年次生が自身の論文を1年次生に向けて発表し,その後全員でルーブリックを用いて論文を相互評価しました。

2年次生からは論文の紹介だけではなく,自身の経験を踏まえたアドバイスや1年次生からの悩みに答える場面がありました。

ぜひ、1年次生は先輩の研究から学び自分の一人一研究に活かして欲しいと思います。

※資料の共有について

2年次生は一人一台タブレット端末上のデータ,1年次生はプリントアウトされた論文を用いました。

マレーシア海外研修報告

学校行事のページでも報告したように、マレーシア海外研修に行ってきました。

サラワク州クチン市の高校生と交流し、共同研究を行ってきました。

詳細は以下のリンクをご覧ください。

令和6年度 チームメディカル(特設医学系探究グループ)による課題解決型学習会(PBL研修)1日目を実施

本校卒業生でかつ現役の医学部生2名を講師として招き,2年次生の医学部医学科志望者を対象に,解剖実習を中心とする課題解決型学習会(PBL研修)を今年度も実施しました。

例年は解剖実習とPBL研修を分けて実施していましたが、2つを組み合わせることでそれぞれの学びをさらに深め,より有意義な学習機会となるようリニューアルさせました。

◇PBL研修1日目(講義と解剖実習) 令和6年12月25日(水)9:30~16:30

(午前) 9:35~10:25 解剖額序論(心臓解剖の要点を兼ねて)

10:35~11:05 眼球解剖の要点

11:05~11:40 腎臓解剖の要点

11:40~12:00 実習要項と注意

(午後)13:00~16:30 解剖実習,2日目への課題の選択,振り返り

実習に用いた臓器は,心臓(ブタ・ニワトリ)・腎臓(ブタ)・眼球(ブタ)。

講師からの口頭試問やスケッチ課題に苦戦しながらも,グループで協力し,医学書も参考にしながら取り組み,最後までやり遂げました。

◇PBL研修2日目は年明け3月15日(土)に実施予定です。

SSH校外研修

令和6年11月14日木曜日、1年次生が茨城県つくば市にてSSH校外研修を実施しました。

今年のコースは以下の6コースです。

①原子力科学研究所・原子力科学館

②農研機構農業環境研究部門・食と農の科学館・地質標本館

③防災科学研究所・物質材料研究機構

④地図と測量の科学館・高砂熱学イノベーションセンター

⑤国際農林水産業研究センター・JICA筑波

⑥ツムラ漢方記念館・霞ヶ浦環境科学センター

各研究施設で最先端の研究を体験し、自分の興味や関心についての考えを深めることができました。

この経験を糧に、課題研究や進路の決定をより良いものにしていきます。

マレーシアの高校生と現地訪問に向けたオンライン交流

今年度の1月にマレーシアを訪問する際の事前研修の一環で、訪問予定の生徒がロッジ国民中等教育学校の生徒とオンライン交流を行いました。

全体会後、班ごとに分かれて、自己紹介と訪問した際の見学先について質問するとともに、見学コースや食事のことなどについて伺いました。今後は見学時のテーマ設定を行います。また、マレーシアについて学ぶ事前研修を複数回行い、訪問に備えていきます。

【告知】令和6年度SSH授業研究会の開催について

本年度もスーパーサイエンスハイスクール事業の一環として授業研究会を行います。

参加いただける対象は、全国のSSH指定校、県内高等学校、中学校、各教育機関となります。

詳細は下記PDFをご覧ください。

オンラインでの参加も可能ですので、ご興味ある方は是非参加申込入力フォームよりお申込みください。

2年次生 課題研究Ⅱ 1年次生への助言

本日は、2年次生が1年次生の研究計画書に対して、助言をする活動を行いました。

これまで、紙の計画書のコピーに対して、付箋でコメントを貼っていましたが、今年度から新たに、一人一台端末を用いて計画書のデータに2年次生が直接コメントを挿入する形をとりました。同時に複数の生徒が同じ計画書に助言をすることができ、2年次生も相談しながら活動することができました。

一人一研究を発表まで経験した先輩の2年次生からは、1年次生に対して鋭い指摘や具体的なアドバイスがなされていました。

2年次生 課題研究Ⅱ SSH研究成果発表会振り返り

先日のSSH研究成果発表会の振り返りを行いました。口頭発表やポスター発表などの自分の発表の反省や、他の生徒の発表へのフィードバックをすることで、今後のより良い研究活動へと繋げていきます。

令和6年度 栃木県立栃木高等学校SSH研究成果発表会

今年度も天候にも恵まれさわやかな気候の下、盛大にSSH研究発表会を実施することができました。

各Roundに分かれて、2年次生による一人一研究の発表(口頭発表またはポスター発表)や今年度から取り組んでいる3年次生による課題研究Ⅲの成果発表(ポスター)が行われました。またグループ研究として、SSH課外活動班による発表と、さらにゲスト校による発表が行われました。オンラインハイブリッド発表ではzoomを使い、県外のSSH指定校やマレーシアの高校と互いに発表し合い交流することができました。それぞれの会場にて、発表が行われるだけではなく、活発に質疑応答や意見交換など多くの交流が行われていました。1年次生も積極的に発表を見て、聞いている様子が伺え、これから始まる一人一研究に向けてとても良い刺激になったことでしょう。3年次生はこれまで助言等で関わってきた2年次生の発表に対して質疑応答や助言を送り、後輩のためにしっかり役割を果たしてくれました。

今年度は発表会の広報チラシを作成し、市内の公共施設に掲示させていただきました。お陰様で、当日は地域の小学生から大人の方まで、多数ご来場いただき有意義な発表会とすることができました。開催にあたりご協力くださいました皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。

1年次生 課題研究Ⅰ 計画を見直す視点で議論

本日からゼミ活動のスタートです。一人一人が考えた研究計画書をゼミ内で発表し、計画の見直しを行いました。先行研究を調べているか、可能な研究か、検証方法は正しいか、などを厳しく議論し、より良い研究計画にしていきます。

1年次生 課題研究Ⅰ ゼミの進め方に関する講話

1年生でもゼミ活動が始まります。

今回はそのゼミの班とゼミ長・副ゼミ長の決定、ゼミの進め方に関する講話を行いました。

1ゼミ9~10人にわかれて研究発表会までこのゼミで活動していきます。

課題研究Ⅰ 課題研究プロセス演習 「グループ発表」

過去2回のグループワークで、各ポスターの仮説・検証方法・結果・考察・結論に関してまとめたものをホームルームで発表しました。過去の先輩のポスターについて良い点や問題点を指摘し、よりよいポスターへの改善策などを考え、発表することで今後の一人一研究へ向けた批判的思考力を養いました。

課題研究Ⅱ プレゼンテーション演習② 「2ゼミ合同の口頭発表」

本日は、プレゼンテーション演習の第2回目が行われました。研究してきた内容をPowerPointを使って10分程度のスライドの発表を行い、質疑応答の受け答えを行いました。自身が取り組んできた研究を発表する楽しさと他の人に伝える難しさを知る良い経験となりました。

マレーシアの高校生と共同研究に向けたオンライン交流

交流を続けているマレーシアのロッジ国民中等教育学校の生徒とSSHクラブ土壌微生物電池斑の生徒がオンライン交流を行いました。こらから共同研究を進めていくために試作した土壌微生物電池について紹介しました。またグループに分かれて交流を行いました。最初は緊張していましたが、ジェスチャーや写真を交えながら徐々に打ち解けていった様子でした。

昨年は本校に来ていただきましたが、今年度は本校生がマレーシアを訪問する予定です。

課題研究Ⅱ ゼミ活動

夏季休業明け、最初の授業です。夏季休業中に取り組んだ最後の実験調査を踏まえ、改善してきた研究ポスターについて各自がゼミ内で発表報告しました。また、全体発表の候補となるゼミ代表作を2本選出する話し合いを行いました。ゼミ長から今後のプレゼンテーション演習についても説明がありました。

課題研究Ⅰ 今後のガイダンス

夏季休業明け、最初の授業です。これまで取り組んできたケーススタディのグループ発表について、ガイダンスと発表に向けた準備を行いました。また、11月に実施予定の校外研修について紹介しました。今後校外研修のコース選択や事前学習に取り組みます。

【10月12日】令和6年度 栃木県立栃木高等学校SSH研究成果発表会の開催について【ご案内】

10月12日(土)に栃木高校スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会を開催いたします。

詳細は下記案内「4 参加対象」の各pdfファイルをご参照ください。

多くの皆様に御参加をいただき,御指導,御助言を賜りたく御案内申し上げます。

生徒の研究成果をぜひご覧ください。

1 期 日 令和6年10月12日(土)

2 会 場 栃木県立栃木高等学校

3 日 程

9:00〜 9:30 受付

9:30〜10:00 全体会1( 開会 )

10:00〜10:45 自由見学Round A

10:55~11:40 自由見学Round B

11:40~12:25 昼休み

12:30〜13:05 全体会2(2年次生課題研究優秀者)

13:10~13:55 自由見学Round C

14:05~14:50 自由見学Round D

15:00~15:40 全体会3(SSHクラブ2班発表)

15:40〜15:50 指導講評

*終日出入りは自由とします。上記時間は予定です。

*2年次生は個人研究全員発表のため、総発表件数は240を超えます)

*RoundA~Dは2・3年次生課題研究発表、SSHクラブ・ゲスト校・マレーシアロッジスクール発表を行います

4 参加対象 全国SSH指定高等学校,栃木県内高等学校,近隣中学校,本校保護者,地域の方

SSH校指定校向け案内.pdf 県内高校向け案内.pdf 発表申込書.pdf

◎保護者の皆様、地域の皆様へ

事前の参加申込については不要です。終日出入り自由ですので、当日受付にお声がけください。

なお,当日の校内への自家用車の乗り入れはできません。

公共交通機関をご利用いただくか,旧栃木警察署跡地を駐車場としてご利用ください。

駐輪場はご利用いただけます。

ハイブリッドゼミ成果発表

3年次生がハイブリッドゼミ活動の中で議論してきた成果を、1年次生に向けて発表しました。一人一研究を結び付けて考えた新しいアイデアを、その社会的・学術的意義なども踏まえて発表し、併せて結び付けた一人一研究の内容も紹介しました。1年次生からの質問に3年次生が答える場面や、3年次生が自分の探究活動の経験なども伝える発言もあり、異なる年次の生徒が交流する有意義な時間となりました。

1年次生にとって、これから一人一研究に取り組む際のヒントになればと考えています。

SSH 1学年 宇都宮大学・群馬大学 学問探究講義

宇都宮大学と群馬大学から講師の先生を招いて、1学年向けに全10講座の講義をしていただく学問探究講義が開催されました。例年ここで受講した講義の影響で進路を決定する生徒も多数います。今年度は、工学部・DS経営学部・国際学部・共同教育学部・地域デザイン科学部・農学部・医学部医学科・医学部保健学科・情報学部・理工学部の先生方に講義をしていただき、生徒が最先端の研究に直接触れることができるまたとない機会となりました。

課題研究ⅡⅢ 2年次生へのポスターに助言②

前回に引き続き、2年次生の課題研究に3年次生が助言を付け加える作業を行いました。タブレットをうまく活用しながら、2年次生のポスターをブラッシュアップしていきます。すでに一人一研究を経験した3年次生からの助言は、実体験に基づいた貴重なもので、有意義な時間を過ごすことができました。

1年次生 課題研究Ⅰ 発想法講座

一人一研究が始まるにあたり、研究テーマを選ぶ上での発想法についての講義を行いました。

研究はテーマ選びでほぼ決まるといった話から始まり、テーマを決定する上での手法としてマッピングとマンダラートを学び、実際にワークを通じて実践しました。

これらを元に研究計画書を仕上げていきます。

課題研究ⅡⅢ 2年次生へのポスターに助言①

本日は、2年次生が作成した課題研究計画書を読み、3年次生が助言を付け加えるという作業をしました。限られた時間の中ではありますが、言葉の使い方から、計画の不鮮明な部分などを的確に見つけ、どんどんコメントをしていました。

1年次生 課題研究Ⅰ 一人一研究ガイダンス

一年次生がいよいよ始まる一人一研究に向けてのガイダンスを行いました。

研究計画書作成や物品・図書の購入の仕方について学びました。

課題研究Ⅱ 一人一研究 課題研究表現講座② 結果・考察・結論

今回は結果の取り扱い方を中心に、これまで全体講座としては取り上げていなかった仮説検定について本校教員が講義を行いました。過去の先輩のポスターを例に,結果の値についてt検定を用いて考えました。平均値の比較だけではなく、根拠を持った値で実験結果を分析することができることを学びました。今後のクラス別の課題研究Ⅱの時間では、本日の講座を踏まえて、実際に自分の研究結果や仮の値を基にPCで演習を行っていきます。

1年次生 課題研究Ⅰ 結果考察結論の書き方

1年次生で課題研究Ⅰで結果・考察・結論の書き方についての講座を行いました。探究活動を論文やレポートにまとめるとき,結果、考察、結論は欠かせません。それらの違いや書き分け方、結果を示す際のデータに対するグラフの選び方など、グラフの特性も併せて学びました。

3年次生 課題研究Ⅲ ハイブリッドゼミ①

今年度から3年次生も木曜日7時間目に課題研究Ⅲを行っています。

4月にガイダンスを行いましたが、今日は課題研究Ⅲの中でも、新しい価値の創造を目指して議論する「ハイブリッドゼミ活動」を行いました。

2年次後期のゼミを継続し、各自が取り組んだ一人一研究を持ち寄り、異なる分野の研究をした生徒同士が、互いの研究を組み合わせて、社会課題の解決に向けた新しいアイデアを生み出すために議論しました。難しい部分もありましたが、生徒たちは議論を楽しみながら熱心に取り組んでいました。

1年 課題研究Ⅰ ケーススタディガイダンス

1年生は自身の課題研究の前に、グループを作り1グループ1つの研究テーマ(過去の先輩の研究)を受け持ち、その研究をたたき台にしながら探究プロセスを学ぶというケーススタディを行います。今回はそのガイダンスを行いました。

SSHクラブ定例会 ①

SSH事業の一環の課外活動として科学系のクラブが活動しています。数学,物理,化学,生物等のテーマにおいて各班がそれぞれの研究を行い,全国各地で行われる学会などで発表を行っています。また校内では定期的に全グループが集まってミーティングを行い,研究の進捗状況を報告したり,内容のディスカッションをしています。今回の定例会では、SSH全国研究発表会においての代表グループを決めるコンペを行いました。

1学年 課題研究Ⅰ オープニング講座

今週の課題研究Ⅰでは、SSHオープニング講演会として、本校OBで現在早稲田大学理工学術院総合研究所で研究している磯部さんに、昨年に引き続き本校で講演をしていただきました。

質疑応答では、高校の時の過ごし方や、現在の研究生活について、研究テーマの見つけ方等、幅広い質問がたくさんされ、身近なOBという存在を通して、研究というものに触れられた充実した講座となりました。

1学年 課題研究Ⅰ マシュマロチャレンジ

1学年の課題研究Ⅰの2回目の時間は、課題発見講座としてマシュマロチャレンジを行いました。

マシュマロチャレンジとは、各グループでパスタを使ってタワーを組み、その上に載せたマシュマロの高さを競うものです。4人1チームで行いましたが60㎝を越える記録も出ました。

生徒達は活動を通じて、課題解決に必要なのは試行錯誤と協働、そして確かな知識と経験であることを学びました。

1学年 課題研究Ⅰ ブラックボックス

新入生の課題研究のスタートとなります。

初回はブラックボックスを用いて「探究」というものをイメージするための講座を行いました。

新一年生生徒全員が体育館に集まり、4人1グループで様々な探究を行って、

箱の中身の構造を想像しました。

星の杜高等学校での探究発表会に参加しました。

先日星の杜高等学校で行われた探究発表会にゲストとして本校生徒が参加し発表しました。

大学の先生や企業の方からコメントを頂くリフレクションの時間は本校生徒にとって非常に濃い時間となりました。

卒業生ならびに在校生各位

令和5年度 SSH授業研究会

本年度もスーパーサイエンスハイスクール事業の一環として授業研究会を行いました。

教科横断型の授業やICTやグループ学習等、様々な形式の授業を公開し、研究協議を行いました。

直接またはオンラインで県内県外から多数の先生方がご参加していただきました。

ありがとうございました。

1年 課題研究Ⅰ 先行研究まとめ

先週までの研究計画書のブラッシュアップを経て、研究の大幅な変更や先行研究の再調査が必要な生徒も多数おり、今回はアドバイスシートを元にキーワードを話し合い、先行研究を改めて調べました。

1年 課題研究Ⅰ 研究計画書の作成

教員や先輩からのアドバイスを元に、研究計画書のブラッシュアップを行いました。

一人一研究を行った先輩からのアドバイスや疑問点にこたえる形で自分の研究計画を見直す機会となりました。

1年 課題研究Ⅰ ゼミの進め方に関する講話

1年生でもゼミ活動が始まります。

今回はそのゼミの班とゼミ長・副ゼミ長の決定、ゼミの進め方に関する講話を行いました。

1ゼミ10人にわかれて研究発表会までこのゼミで活動していきます。

1学年 課題研究Ⅰ SS校外研修事後報告会

先週行ったSS校外研修で学んだことを各クラスで報告しました。各班ともパワーポイントをしっかり作りこみ、時間いっぱいまで発表し、各コースとも充実した研修だったことがわかりました。

【告知】令和5年度SSH授業研究会の開催について

本年度もスーパーサイエンスハイスクール事業の一環として授業研究会を行います。

参加いただける対象は、全国のSSH指定校、県内高等学校、中学校、各教育機関となります。

詳細は下記PDFをご覧ください。

オンラインでの参加も可能ですので、ご興味ある方は是非参加申込入力フォームよりお申込みください。

1学年 SS校外研修

1学年でつくば市を中心に各研究施設を訪問する校外研修を行いました。

生徒は6コースに分かれ各分野の最先端の研究について学びました。

ここでの研修が、今後の進路決定にとって重要な経験となる生徒も毎年多数います。

2学年 課題研究Ⅱ ゼミの進め方

研究成果発表会が終わった2年生は、ここから論文の作成に移ります。

本講座では、論文作成する上での基礎や注意点の講義を行いました。

1学年 課題研究Ⅰ 発想法講座

一人一研究が始まるにあたり、研究テーマを選ぶ上での発想法についての講義を行いました。

昨日の研究発表会でも、全体講評で研究はテーマ選びでほぼ決まるといった話を受けました。

生徒はテーマを決定する上での手法としてマッピングとマンダラートを学び実際にワークを通じて実践しました。

これらを元に研究計画書を仕上げていきます。

1学年 課題研究Ⅰ 一人一研究ガイダンス

先日の研究成果発表会に参加し、先輩の研究成果を観た1年生の研究がいよいよ始まります。

今回一人一研究に向けてのガイダンスを行いました。

研究計画書作成や物品・図書の購入の仕方についてのガイダンスを行いました。