スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

SSH研究成果発表会

2月24日(月) SSH研究成果発表会が文化会館にて行われました。

全体会が12:40より始まりました。校長の挨拶の後、科学技術振興機構の主任調査員

田辺新一様より挨拶をいただきました。開会の宣言は生徒会長です。

シンガポール•マレーシア海外研修報告では英語でのプレゼンもありました。

サイエンスラボラトリー実施報告も英語での発表でした。1年生が群馬大学で行った講座です。ですから、

発表者も1年生です。たのもしい。

自由見学は13:30から始まりました。会場が4カ所(①~④)になり、生徒も先生も自由に見学しました。

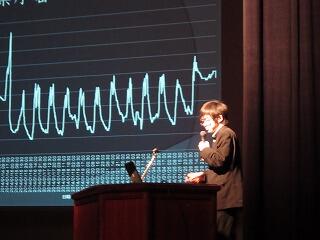

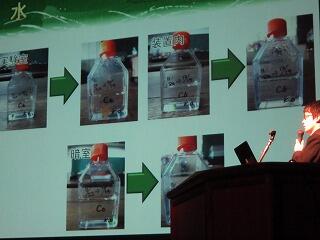

① SSHクラブによる研究発表は大ホールで行われ、6つの研究を発表しました。次の写真はその中の

「ホルモール滴定による納豆劣化の定量」と「無回転シュートの解明」です。

②大ホール2階のロビーはポスターの展示です。内容は1年生が実施した群馬大学におけるサイエンスラボラ

トリー、SSHクラブの研究ポスター、SSHクラブが参加した栃木市主催の「協働祭り」の様子、そして、今年度

初めて実施した、中学生向けの「科学実験教室」の模様のポスターです。

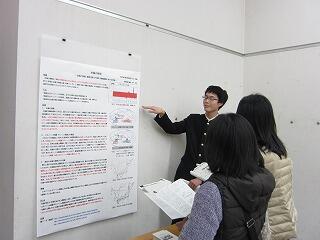

③SS基礎およびSS発展のプレゼンは大会議室で行われました。全部で12のプレゼンがありました。(最初の

写真) また展示室では④SS発展のポスターセッションが行われました(全部で22の展示ブース)。ともに見学者の前で、直接説明し、質問にも答えていました。

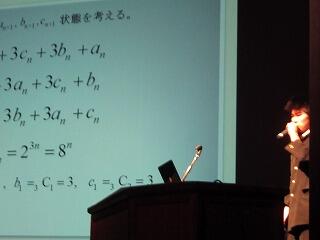

自由見学が終了し 14:40 から再び全体会が行われました。SSHクラブによる研究報告です。それぞれの発表の後、質疑応答がありました。研究は、次の4つでした。

「県庁堀における川霧の発生条件」 「土壌中における水溶性リン酸の抽出と定量」

「イシクラゲ(ネンジュモ)の研究」 「美しい数式を求めて」

最後に講評をいただきました。

運営指導委員 群馬大学 副学長 平塚 浩士様

運営指導委員 若狭湾エネルギー研究センター所長 中嶋 英雄様

初めての文化会館での実施に、緊張気味の生徒たちでしたが、立派にやり遂げることができました。

SSHシンガポール・マレーシア海外研修5・6日目

約6時間のフライトで成田空港に到着し、10時半過ぎには全員元気に栃木高校に帰ってきました。

SSHシンガポール・マレーシア研修2日目

SSHシンガポール・マレーシア研修1日目

理工系留学生による科学英語講座