スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

生物 ホヤの解剖実験

生物 ホヤの解剖実験 6月16日(月)1限目

SSHのねらいに即した特色ある教材として、以前、お茶の水女子大付属臨海実験所

からの「バフンウニの受精、幼生、および変態の観察」キットを使用した授業を紹介しました。

今回は、今まで何回か実施している「ホヤの解剖実験」を紹介します。

5月から6月にかけて、三陸名産のホヤの季節です。この時期、良型のホヤが、魚屋や

スーパーの魚コーナーに並びます。原索動物の学習に最適の材料です。6月15日(日)に

ホヤが生徒分(15個)手に入りました。早速解剖実習です。実施クラスは3年の生物選択者

15名。実習助手にも手伝ってもらいました。実験の様子です。

説明の後、まず、外形を手で触って、よく観察します。

次に、硬い皮膚の1カ所にピンセットの先で穴を開け、そこからはさみを入れて切っていきます。

皮膚は、硬い紙のような質感です。オレンジ色の筋肉が出てきました。

さらに内部を観察します。えら、肝臓、腸などが確認できます。特に腸では内容物も観察できま

す。いったい何を食べているのでしょうか。深緑の粘土のようです。実は、海水中の植物プランクトン

や有機物をえらで集め、粘液で固めて腸に送り込んでいるのです。

生徒たちは、興味を持って積極的に活動しました。分類学の実験教材として、優れていると思い

ます。ただし、欠点は入荷日が未定のため、日程が決まっている研究授業では、もし手に入らなかっ

たらどうしようという、いやな圧迫感を感じることです。また前もって購入して冷凍し、解氷すると内部

構造が壊れてしまうので、どうしても新鮮な材料がほしいです。そして、材料がよければ、実験も

楽しく、内部構造もはっきり見えて、この生物をよく理解することができます。

SSHのねらいに即した特色ある教材として、以前、お茶の水女子大付属臨海実験所

からの「バフンウニの受精、幼生、および変態の観察」キットを使用した授業を紹介しました。

今回は、今まで何回か実施している「ホヤの解剖実験」を紹介します。

5月から6月にかけて、三陸名産のホヤの季節です。この時期、良型のホヤが、魚屋や

スーパーの魚コーナーに並びます。原索動物の学習に最適の材料です。6月15日(日)に

ホヤが生徒分(15個)手に入りました。早速解剖実習です。実施クラスは3年の生物選択者

15名。実習助手にも手伝ってもらいました。実験の様子です。

説明の後、まず、外形を手で触って、よく観察します。

次に、硬い皮膚の1カ所にピンセットの先で穴を開け、そこからはさみを入れて切っていきます。

皮膚は、硬い紙のような質感です。オレンジ色の筋肉が出てきました。

さらに内部を観察します。えら、肝臓、腸などが確認できます。特に腸では内容物も観察できま

す。いったい何を食べているのでしょうか。深緑の粘土のようです。実は、海水中の植物プランクトン

や有機物をえらで集め、粘液で固めて腸に送り込んでいるのです。

生徒たちは、興味を持って積極的に活動しました。分類学の実験教材として、優れていると思い

ます。ただし、欠点は入荷日が未定のため、日程が決まっている研究授業では、もし手に入らなかっ

たらどうしようという、いやな圧迫感を感じることです。また前もって購入して冷凍し、解氷すると内部

構造が壊れてしまうので、どうしても新鮮な材料がほしいです。そして、材料がよければ、実験も

楽しく、内部構造もはっきり見えて、この生物をよく理解することができます。

SSHサイエンスラボラトリー第1回群馬大学実験講座2

SSHサイエンスラボラトリー第1回群馬大学実験講座2 午後の部

昼食後13:00より各グループにおいて実験が行われました。

昼食後13:00より各グループにおいて実験が行われました。

実験の様子を写真で紹介します。全部で9講座ありました。実験の内容及び

群馬大学の担当の先生方のお名前です。次がTAの先生方の人数です。最後の( )内の

数字は本校の参加生徒数です。

群馬大学の担当の先生方のお名前です。次がTAの先生方の人数です。最後の( )内の

数字は本校の参加生徒数です。

1 キレート滴定 岩本伸司先生 浅川直樹先生 TA 5名 (30名)

キレート滴定法の中で最も一般的に利用されるエチレンジアミン四酢酸を用いて,

水の全硬度を算出します。白衣とゴーグルの完全装備です。

水の全硬度を算出します。白衣とゴーグルの完全装備です。

2 電気泳動実験 井上裕介先生 行木信一先生 TA 6名 (30名)

電気泳動によるタンパク質分析法が,化学や物理の原理を応用したものであること

を実習を通して学びます。マイクロピペットは初めて使います。

を実習を通して学びます。マイクロピペットは初めて使います。

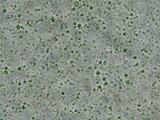

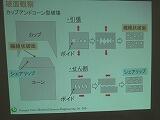

3 顕微鏡でのぞくミクロの世界 秦野賢一先生 林史夫先生 TA 8名 (40名)

顕微鏡を用いてパン酵母や牛乳のミクロの世界を観察・考察しながら、顕微鏡の

取り扱いの基礎を学びます。写真の顕微鏡画像は牛乳です。

取り扱いの基礎を学びます。写真の顕微鏡画像は牛乳です。

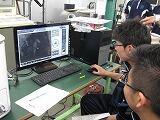

4 金属の引張試験 松原雅昭先生 鈴木良祐先生 TA 2名 (20名)

引張試験を行い金属の変形過程を観察するとともに強度を調べます。電子顕微鏡を

用いて破断面を観察します(上段)。紙の強度を調べます。(下段)

用いて破断面を観察します(上段)。紙の強度を調べます。(下段)

5 ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析 松井雅義先生 TA 5名 (30名)

本テーマに関する講義と実験を通じて理科、特に化学の分野において重要な分離

技術の基礎を学びます。

技術の基礎を学びます。

6 川の流れの水理実験 鵜崎賢一先生 TA 2名 (15名)

実験室の開水路を用いて川の流れの不思議な性質や河川管理技術を学びます。

7 見えない電気を可視化しよう~電位分布の測定~ 高橋俊樹先生 TA 4名 (30名)

2つの電極間に電圧を加え,電極間の等電位線を描いてみよう。電場や電位の概念

を等電位線を図示する体験を通して学びます。

を等電位線を図示する体験を通して学びます。

8 Flashを使ったプログラミング体験 山崎浩一先生 TA 5名 (30名)

Flashを使った未完成のプログラミングを完成させるというスタイルでプログラミングを

体験します。

体験します。

9 ニュートンリング(光の干渉) 山本隆夫先生 高橋学先生 TA 2名 (15名)

光の干渉を利用して何が測定できるか理解し、例としてニュートンリングを利用して

レンズの曲率半径を測定します。計算が大変そうです。

16時 各実験室の実験が終了し、再び大ホールに集合し、本日のまとめをしました。

群馬大学の大沢先生より講評をいただきました。

最後に学年主任の角海より、本日の良い点悪い点の反省と、これからもしっかりやっていこうと

いう熱いエールを生徒に伝え、予定をすべて終了しました。

群馬大学の先生方、そしてたくさんのTAの先生方ありがとうございました。

レンズの曲率半径を測定します。計算が大変そうです。

16時 各実験室の実験が終了し、再び大ホールに集合し、本日のまとめをしました。

群馬大学の大沢先生より講評をいただきました。

最後に学年主任の角海より、本日の良い点悪い点の反省と、これからもしっかりやっていこうと

いう熱いエールを生徒に伝え、予定をすべて終了しました。

群馬大学の先生方、そしてたくさんのTAの先生方ありがとうございました。

16:30群馬大学を出て 18:00栃高に到着しました。

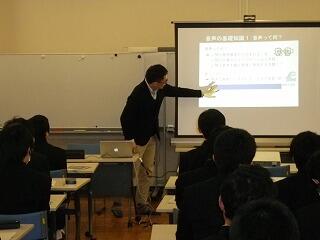

SSHサイエンスラボラトリー第1回群馬大学実験講座

SSHサイエンスラボラトリー

第1回群馬大学実験講座

「自然科学への高い興味関心を持つ生徒を育成する」ことを目標にした、この企画も3年目を

迎えました。すでにSSHクラブに加入してきた積極的な生徒も多数います。

迎えました。すでにSSHクラブに加入してきた積極的な生徒も多数います。

平成26年5月24日(土) 8:50~18:00 群馬大学理工学部にて、1年生が参加しました。

8:50 生徒集合 9時、6台のバスにて栃高を出発しました。 (出流原で休憩)

8:50 生徒集合 9時、6台のバスにて栃高を出発しました。 (出流原で休憩)

10:30群馬大学到着。大ホールに集合し、早速オリエンテーションです。

SSHに関する説明が本校の篠山よりありました。次に群馬大学の大沢先生より、実験の心構え

等の挨拶がありました。

11:00~11:30 各グループごとに移動し、実験の説明が実験室で行われました。

等の挨拶がありました。

11:00~11:30 各グループごとに移動し、実験の説明が実験室で行われました。

11:30~12:00 その後、実験室見学を中心としたキャンパスツアーが、群馬大学

の先生方の引率で行われました。キャンパスツアーの様子です。

の先生方の引率で行われました。キャンパスツアーの様子です。

12:00~13:00 昼食後、午後は実験となります。パート2に続きます。

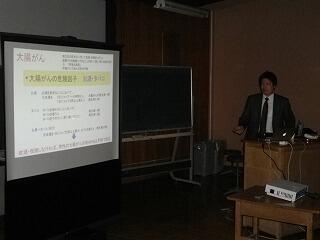

学問探究講義

平成26年3月14日(金)、17日(月)、19日(水)の3日間にわたって、学問探究講義が行われました。10大学、12学部の先生方から、それぞれの専門分野について、アカデミックな講義を行っていただきました。大学受験に向けて日々努力する栃高生にとっては、受験勉強の「先の世界」に触れることのできる、たいへん貴重な時間となったようです。

出張講義 タイトル一覧および受講の様子(実施日別)

3月14日(金)

・医薬品の薬理作用と副作用の話

・人にやさしい柔らかロボットの構造と制御

・名づけの比較法文化論 ~日本法とフランス法の比較~

・カルチュラル・スタディーズ入門 ~〈tochigi〉と世界をつなぐ文化研究~

3月17日(月)

・建築デザインの責任と可能性

・脳と神経のはなし ~工学部でも脳の研究をするよ~

・がん化の仕組みと新しい治療薬

・「問題な日本語」と言葉の研究

3月19日(水)

・音声・音響処理入門 ~コンピュータで音声や音楽を加工する~

・物理・化学とスマートフォン

・植物免疫のしくみとダイナミズム ~植物が病原体から身を守る~

・経済学で日本の社会問題を数値計算する!?

出張学問探究 大学一覧(50音順)

金沢大学 千葉大学 筑波大学 東京大学 東京外国語大学 東京工業大学

東北大学 新潟大学 一橋大学 横浜国立大学

SSH 生物実験

SSH 生物実験

今年度、珍しい生物の実験材料が2種類手に入ったので、校内公開授業として実施しました。

1.バフンウニの受精と発生、および変態の観察

お茶の水女子大臨海実験所より、「ウニの受精キット」と「ウニの変態キット」が届きました。1年生は

ウニの受精の実験を「生物基礎」の授業で行いました。また、2年生はウニの受精とウニの変態の実験

を「生物」の授業で行いました。生徒たちは、興味を持って実験をしていました。特に、精子の激しい泳ぎ

や、受精膜の上がる瞬間には、「オー」と声を上げて、感動していました。実験所の先生方、ありがとうご

ざいました。実験は2月から3月にかけて実施しました。実験の様子です。

卵と精子をプレパラート上で混合します。

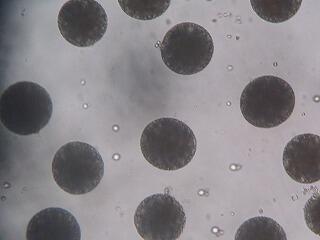

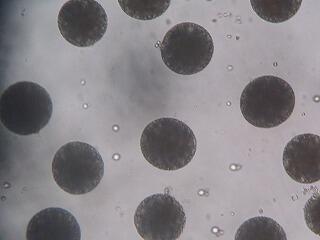

卵 精子 受精膜の完成

数日後にはプルテウス幼生になりました。

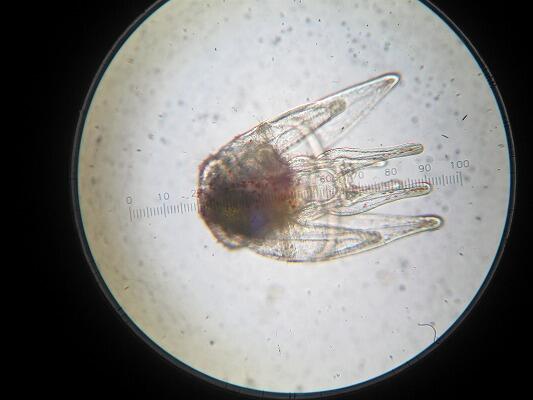

ウニの変態の様子です。実験材料は、プルテウス幼生に餌(植物性プランクトン)を与え、発生が進んだ状態で

届きました。さらに餌を与えると、幼生の体に黒く丸い構造が現れます(写真左)。1週間後には、親のウニと同じ

形になりました。親と似てもにつかない幼生が親の形に大きく変わることを変態といいます。

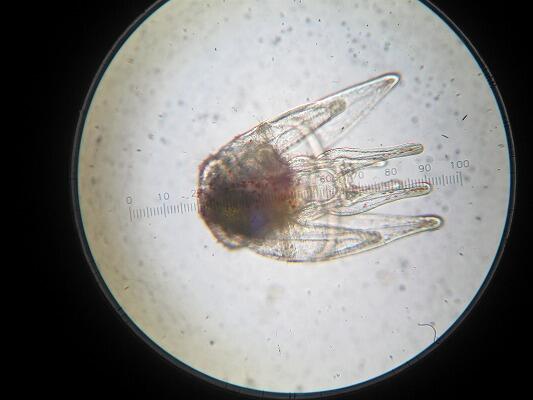

2.クラゲの観察

5月に、私の作製した海水槽より小さいクラゲが多数発生しました。ヒドロゾアの仲間のカギノテクラゲと思われ

ますが、確かではありません。このクラゲは8月まで生きていたので、2年生の授業で観察を行いました。ポリプ

やクラゲ芽の観察もしたかったのですが、発見できませんでした。大きさは触手を含めて、6mmでした。

今年度、珍しい生物の実験材料が2種類手に入ったので、校内公開授業として実施しました。

1.バフンウニの受精と発生、および変態の観察

お茶の水女子大臨海実験所より、「ウニの受精キット」と「ウニの変態キット」が届きました。1年生は

ウニの受精の実験を「生物基礎」の授業で行いました。また、2年生はウニの受精とウニの変態の実験

を「生物」の授業で行いました。生徒たちは、興味を持って実験をしていました。特に、精子の激しい泳ぎ

や、受精膜の上がる瞬間には、「オー」と声を上げて、感動していました。実験所の先生方、ありがとうご

ざいました。実験は2月から3月にかけて実施しました。実験の様子です。

卵と精子をプレパラート上で混合します。

卵 精子 受精膜の完成

数日後にはプルテウス幼生になりました。

ウニの変態の様子です。実験材料は、プルテウス幼生に餌(植物性プランクトン)を与え、発生が進んだ状態で

届きました。さらに餌を与えると、幼生の体に黒く丸い構造が現れます(写真左)。1週間後には、親のウニと同じ

形になりました。親と似てもにつかない幼生が親の形に大きく変わることを変態といいます。

2.クラゲの観察

5月に、私の作製した海水槽より小さいクラゲが多数発生しました。ヒドロゾアの仲間のカギノテクラゲと思われ

ますが、確かではありません。このクラゲは8月まで生きていたので、2年生の授業で観察を行いました。ポリプ

やクラゲ芽の観察もしたかったのですが、発見できませんでした。大きさは触手を含めて、6mmでした。