スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

SSH学問探究講義(1年生)

宇都宮大学から11名の先生をお招きし,2部構成で行いました。

第1部 パネルディスカッション 講堂にて1年生全員対象

( 工学部 入江先生 ・ 農学部 夏秋先生 ・ 国際学部 渡邉先生 ・ 教育学部 丸山先生 )

第2部 分野別講義 10分野の中から生徒希望の2つの分野の講義を受講

パネルディスカッションの様子 工学部・機械システム 横田先生 工学部・応用化学 諸星先生

工学部・建設 池田先生 工学部・電気電子 入江先生 農学部・応用生命化学 前田先生

農学部・森林科学 大久保先生 農学部・農業経済 大栗先生 国際学部・国際社会 高橋先生

国際学部・国際文化 渡邉先生 教育学部・学校教育 丸山先生

1年生はちょうど来年度の「文理選択」をする時期です。今回の講義が大いに参考になったようです。

ご協力いただきました宇都宮大学の皆様に感謝申し上げます。

SSH~テクニカルライティング講座

テクニカルライティング講座 が2年生対象に実施されました。

テクニカルライティング講座 が2年生対象に実施されました。

その研究レポートをまとめていくにあたり

参考文献などの探し方

引用の仕方

レポートの構成

を中心に,ワークを取り入れた講座です。

「とちぎ協働祭り」にSSHクラブ員参加

私たちは「キッズワーク」を担当しました。ここでは、子供たちがお仕事体験をします。

看護婦、歯科衛生士、警察官、消防士、車販売、新聞記者などいろいろ体験ができます。

私たちは「科学研究所」をやりました。生物班が「顕微鏡を使ったネンジュモの観察」、

物理班は「光の回折を利用して模型を作り、虹を見てみよう」です。

60分で参加者は小学生です。1回目6名、2回目5名の参加数でした。

では、その様子を見てみましょう。まずは、生物班です。

説明を聞いています。 お母様方も見守っています。

顕微鏡で観察しています。

物理班の様子です。 光の説明をしています。

完成した模型で虹を見ています。 作製中。

小学生たちは熱心に取り組んでいました。終了後に集合写真を撮りました。

第3回群馬大学実験講座

SSHサイエンスラボラトリー 第3回群馬大学実験講座

平成26年10月4日(土)群馬大学と本校において行われました。

参加者は1年生の希望者です。

1.キレート滴定 2.金属の引張試験 3.ペーパクロマト 4.プログラミングは、群馬大学で

5.顕微鏡観察は本校で実施しました。

実験内容と実験の様子です。

1.(キレート滴定) キレート滴定法を用いて水の全硬度を算出し、データーの整理・

グラフの書き方等を行いました。参加生徒 7名

2.(金属の引張試験) 引張試験を行い金属の変形過程を観察するとともに強度を

調べました。 また電子顕微鏡を用いて破断面を観察しました。 17名

3.(ペーパークロマトグラフィー による物質の分離と解析)

抽出法の違いによるRf値の違い等の比較を行いました。 4名

4.(Flashを使ったプログラミング体験) Flashを使った未完成のプログラミングを

完成させるというスタイルでプログラミングを体験しました。 3名

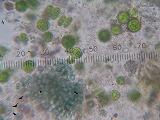

5.(顕微鏡でのぞくミクロの世界) 顕微鏡を用いて花粉や水の中の生物を観察・

考察しながら、顕微鏡の取り扱いの基礎を学びました。 18名

実験の様子 コスモスの花粉

水中の藻類 水中のワムシ

自治医科大学 学問探究講義

「アンチエイジングを科学する」と題して学問探究講義が開催されました。

黒尾先生は,抗老化(アンチエイジング)に関する世界的な研究者であり,先生の現在

追求されている最先端の研究内容について,生徒にも分かり易くお話しくださいました。

また,後半には科学の一般的な研究手法についてもお話くださり,SSHで「一人一研究」

に取り組んでいる生徒たちにとって多くの示唆を得ることができました。

生徒からも様々な質問があり,参加した生徒にとって貴重な体験となりました。

この講演会は,「国民との科学・技術対話」の推進に関する事業として,自治医科大学の

特別授業として行われました。

このような機会を与えてくださいました自治医科大学の皆様に感謝申し上げます。