スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

SSH授業「食材を使った動物の組織の観察」

生物の授業において、身近な食材を使って実験を行いました。「手羽先を使った実験」

の第2弾です。今回使った食材は、1.若鶏のハツ(心臓) 2.豚 レバー 3.豚骨

4.生ムキサメ(北海道・青森県沖)です。

それでは、実験の様子を見てみましょう。(10月17日、3年理系生物クラス)

食材一覧と、各自に取り分けている様子です。

1.心臓を上から見ると血管の穴が確認できます。右は心臓の内部と取り出した血餅(黒色)。

タブレットで動画を見ながら解剖しています。右は心室を示しています。

2.豚のレバーは、今回時間の関係で、色や感触を確かめ、血管を確認したのみでした。

3.豚骨は、のこぎりで切ります。全員で少しずつ切り、その硬さを実感しました。

目的は骨髄の観察です。指を入れると柔らかく、骨の表面の穴から血が出てきたのには

驚きました。写真下段の右が、骨髄を取り出した穴です。

4.ムキサメは、アブラツノザメの筒切りで脊椎骨が観察できます。サメは軟骨魚類の

代表です。モロは大型のネズミ鮫の切り身で骨はありません。脊椎骨の軟らかさを

触って確かめ、そのまわりの筋肉を観察しました。

SS基礎研究

「1年SS基礎研究」の生物分野の演習は「DNAの抽出実験」です。

実験の様子を見てみましょう。

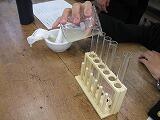

タマネギをすりおろして、飽和食塩水を入れ、すり鉢でよく当たってから、

がーぜで濾します。その液を試験管に分注します。

実験の様子です。みんな熱心にやっています。

シャーレの中の白いものが抽出したDNAです。このDNAを水で溶いて

筆で字を書きました。酢酸カーミンで染色すると、DNAは赤く染まります。

片付けも重要な活動です。最後にレポートを書いて提出です。

第2回栃木高校SSH科学実験教室

第2回栃木高校SSH科学実験教室

本校では一昨年より文部科学省からSSH事業の指定を受け、様々な科学関連の事業を

企画・実施しています。その一環として昨年より、科学に興味を持つ中学生を対象に、「栃木

高校SSH科学実験教室」を開催し、今年はその2回目となります。

10月11日(土)栃木高校で実施しました。参加してくれた中学生は37名です。

次のような日程で行いました。

日 程 9:00~ 受付

9:30~ 開会式 日程の説明

9:50~ 移 動 本校生が各会場へ誘導します

10:00~ 科学実験教室 開始

11:40 アンケート記入

11:50 講堂へ移動後閉会式

12:00 科学実験教室終了

開会式の様子です。司会、日程説明、挨拶はすべて本校生が行いなす。

中学校に配布したポスターです

今回の講座内容および実験を行った会場です。講座の様子を写真で紹介します。

実験講座1 圧電素子による発電器の製作 ( 物理第1実験室)

本校のSSH物理班では、圧電素子による防音や発電の研究を行っています。今回

はその圧電素子を使ってLEDを光らせることができる発電器を製作しました。

ハンダ付けの作業もあります。

実験講座2 LEDライトの製作 (物理第2実験室)

LED(発光ダイオード)の電圧-電流特性を調べ、昇圧回路を使って、単3電池

1本で光るLEDライトを制作しました。また作った作品はお土産として持ち帰って

もらいました。LEDの研究で日本人3人がノーベル賞を取ったばかりで話題豊富

な講座となりました。

実験講座3 分子模型をつくろう (化学第1実験室)

水や二酸化炭素、アミノ酸、etc。わたしたちの身の回りにはたくさんの分子が

あふれています。色をつけた発泡スチロールを使って様々な分子をつくってみ

ました。細かい作業で組み立てていきます。

実験講座4 ネンジュモ(イシクラゲ)の観察と培養 (化学第2実験室)

栃高の校庭には、シアノバクテリアの仲間のイシクラゲが豊富に繁殖してい

ます。私たちは、この生物の生態を研究しています。まず校庭を散策して

どこにいるかを見てから、顕微鏡を使って観察をし、培養方法のプレゼンを

行いました。顕微鏡写真の目盛は1目盛2.5μmです。(1mm=1000μm)

実験講座5 呼吸基質を調べよう (生物実験室)

私たちは、呼吸により食べたものを分解しそのエネルギーを利用しています

脂肪の燃焼にはこれが良いとか、あの運動が良いとかいいますが、今は何を

利用しているか測定してみました。左下の写真は、呼気を集めているところです。

各講座で熱心に実験をして、講堂に戻ってきました。閉会式の後

集合写真を撮り、科学実験教室の幕を閉じました。参加してくれた

中学生の皆様、本当にありがとうございました。

9/18(木)学問・職業研究 つくば東京の報告

および実習を行いました。

第1コース 筑波大学 → 熊谷組技術研究所

第2コース 筑波大学 → 高エネルギー加速機構

第3コース 物質・材料研究機構

第4コース 理化学研究所 つくば → 高エネルギー加速機構

第5コース 上野国立科学博物館 → 東京大学

第6コース 清水建設技術研究所 → 日本科学未来館

いずれのコースも各界の最前線の研究に触れることができ、生徒たちは現在の学習が

将来にどうつながるのかを実感することができた思います。

SSH授業 「鳥手羽先の先を使って、鳥の進化を見る」

教科書 「生物」 分野は 脊椎動物の前足の進化

この部分は、ちょうどヒトの手首から指先の部分です。

皮と肉を除去しやすくするために、お湯でよく煮ます。また、臭うので、

ネギ、ショウガを加えて煮るとよいです。、茹で汁を捨てて、ビニール袋

に入れて、冷凍しておけば、いつでも実験ができます。

中程に小さな突起が見えますが、これが爪です。

↓

鋭い刃先のピンセット(写真下)はサイドにも角度があり、皮や肉を除くのに都合がよい。

手羽先の先は小さいので、けがを避けるため刃物は使いたくない。

ヒトと鳥の骨格の比較をすると、ヒトは5本指ですが、鳥は3本です。スマホの画面

の下側が鳥です。

ピンチイン、アウトで図の大きさを実物にそろえると見やすく、理解を助けてくれ

ます。スマホは便利なツールです。