文字

背景

行間

学校通信

地域資源活用~ネギの栽培~【環境緑地科2年】

環境緑地科2年生の地域資源活用において、ネギの追肥などをおこないました。

畜産から堆肥をいただき、おいしいネギに育つように追肥しました

また、担当の先生から鍬の使い方を教えていただきました上手に鍬が使えているかな

生物活用~well-being~【食料生産科2年】

令和6年4月25日(木)生物活用

苗床づくり スイカの定植

研究活動Part1 Quality of life

「生物活用」のキーワードは「人の健康」です。植物や動物の命に触れることは「いやされる」「優しい気持ちになる」など感性を養うことができます。これからの学習を通して、幅広い教養を身につけていきます。

【生徒のコメント】

植物を育てることや動物を世話することの重要性を理解した。

よりよくと願う創造性を磨いていきたい。

もっちモチ!~ヒメノモチ~【食料生産科2年】

令和6年4月24日(水)科選A作物

本日、ヒメノモチの種まきを行いました。

レクチャー中 種まき準備中

稼働中 苗の調査中

1962年、農研機構でコガネモチと大系227号の掛け合わせにより誕生!

【生徒のコメント】

均一に播くことの重要性を理解することができた。

皆で協力して準備ができた。良い苗になるといいな!!

農業クラブ広報【農業クラブ総会】

4/23(火)5時間目に、農業クラブ総会が行われました

総会では、令和5年度の会務・事業・会計決算の報告と、令和6年度の会務・事業・会計予算の計画について、農業クラブ員全員で精査しました

今回の運営は、農業クラブ役員と農業クラブ執行委員とで、協力して行いました

皆さん真剣に総会に臨むことができました

農業クラブ会計・会計監査をしてくれたメンバー

3年3組若林さん

「会計の仕事は責任重大でしたが、皆さんに理解してもらえるよう、気を付けながら資料を読み上げることができました」

運営の皆さん、ありがとうございました

今年度の農業クラブの活動もここからスタート1年間どうぞよろしくお願いします

以上、農業クラブ広報でした

第20回ふれあいフェスタin鹿沼ボランティア

皆さんこんにちは!3年普通科の遠藤です。

令和6年4月21日にふれあいフェスタIn鹿沼が行われました。

鹿沼南高校からは7名がボランティアとして参加しました。

活動内容としては、主に介護販売展示ブースと点字体験ブースの手伝いをしました。介護販売ブースでは、介護服を販売し、点字体験ブースでは、点字で実際に自分の名前を書いてオリジナルのカードを作る体験をしました。また、ゲストとして【歌う海賊団】を始めとした多くの方々が会場を盛り上げてくださり、来場者もボランティアも大いに楽しむことが出来ました。

ボランティア参加者の生徒の感想です。(一部抜粋)

・ボランティア活動自体には元々興味があったので、このような機会をいただき参加できてよかったです。自分のためにも地域のためにもなりました。

・とてもいい経験になりました。ありがとうございました。

・ボランティアを通じて地域の方々と関われてよかったです。またこのような機会があったら進んで参加したいと思いました。

・待ちの姿勢ではなく、自分から声をかけることが大切だと思った。

・ボランティアでたくさんの人との出会いがあり、嬉しく思いました。

間引き~Part1~【食料生産科2年】

令和6年4月19日(金)総合実習

本日、トウモロコシの間引きを行いました。

トウモロコシの様子 間引き①

間引き② 皆で1枚

1カ所2本発芽して生育が進むと、お互いに光や養分を奪い合い、軟弱になりやすいため、生育の良い株を1本だけ残します。

【生徒のコメント】

全体を見て平均的な株を残すように心掛けて作業ができた。

間引きの時期は3~4葉期頃にすると良いことが分かった。

農業と環境スタート!【食料生産科1年】

令和6年4月16日(火)農業と環境

トウモロコシの播種とジャガイモの植付けを行いました。

Let’s go トウモロコシの播種

ジャガイモの植付け 大成功

初めての実習、説明をよく聞いて丁寧に作業が出来ました。今後は生育調査を行いながら収穫を楽しみに待ちたいと思います。

【生徒のコメント】

種まきのポイントを抑えてうまく実習を行えた。

トウモロコシの種子が赤い理由が分かった。

農場ツアーGoGo!【食料生産科1年】

令和6年4月16日(火)総合実習

作物・畜産・野菜・果樹【4分野】に分かれて実習を行います。

作 物 畜 産

野 菜 果 樹

今後は年間を通して各分野での基礎基本的な知識・技術を身に着けていきます。

【生徒のコメント】

各分野で、多くの事を学び進路に繋げていきたい。

食料生産科の先生方、これから宜しくお願いします。

お知らせ

トップページに「令和6年度年間行事計画」をup致しました。

鹿南高わくわくマルシェに「令和6年度開催日程」を更新しました。

ボランティア部(インターアクトクラブ)活動報告

今日の放課後に、ボランティア部(インターアクトクラブ)の新入生歓迎会を実施しました。

鹿沼東ロータリークラブの方々に協力いただいき、本校で栽培したポップコーンをつくりながら、1年生に活動の紹介と交流会をおこないました。

多くの1年生が興味をもってもらい、入部してくれることを願っています。

環境緑地科【農業と環境】トウモロコシなどの播種をしました

5・6時間目の「農業と環境」で、トウモロコシとジャガイモの播種をおこないました。

環境緑地科1年生の初めての実習で、慣れないながらも説明をしっかりと聞いて取り組みました。

これから、授業を通して日々の管理を大切に行い、収穫できる楽しさを学んでほしいと思います。

環境緑地科【造園】技能士の練習をはじめました

環境緑地科3年生の造園の授業で、造園技能士合格に向けた練習を開始しました。

今回は、竹垣の親柱の立て方について説明し、立てる穴を掘るところから練習しました。

今年も全員合格に向けて、練習を頑張ります。

令和6年度入学式を挙行いたしました

令和6年度入学式を4月5日に挙行いたしました。

本年度は普通科・食料生産科・環境緑地科・ライフデザイン科それぞれ40名、合計160名の入学生を迎える式となりました。

校長式辞では令和6年度入学生は本校で入学式・卒業式を挙行する最後の入学生ということもあり、本校の学びの素晴らしさを地域に知っていただくという使命について、1日も早く学校を好きになり、互いに認め合い励ましあえる居心地の良い環境を作って欲しいこと、本校ならではの体験的な学びや地域での学びを通し、各自の努力で豊かで深い学びを展開して欲しいこと、自分の適正を追い求め、時代の変化に対応できる柔軟さ、逞しさ、探究心を持った人材に育ってほしいことなど、新入生に期待することが伝えられました。

新入生代表からは、これからの三年間、自ら主体的に目標を求め、目標達成の為の努力を重ねながら、それぞれの自己実現への道を歩んでいくことや、先生方、先輩方のご指導の下、ここに集う仲間たちと互いに協力し、これから一歩一歩、着実に前に進んでいきたいという想いが語られました。

春休み~トウモロコシ~【食料生産科2・3年】

令和6年4月3日(水)作物

トウモロコシの種まきを行いました。

実習中 皆で1枚

少し天気の心配もありましたが、目標数をクリアしました。

さすが、2・3年生!手際が良く実習をしてくれました。

スイセン開花してきました!!

本校・農場の”スイセン”も開花してきました。

春もそこまで来ています。

環境緑地科【ボランティア】ルピナス植栽をおこないました

環境緑地科2年地域資源活用の選択生徒10名が、鹿沼市花木センターのガーデンボランティアに参加しました。

昨年と同様に、ルピナスの苗を地域のボランティアの方々と一緒に植栽しました。参加した生徒は1年生の時におこなっていたため、手際よく係の方の指示に従いながら植栽することができました。

今回の植栽を通して、普段学習している環境緑地科の専門性が活かされるとともに、地域貢献の大切さを学ぶことができました。

4月にはきれいなルピナスの花が満開に彩ることを楽しみにしています。

弓道部活動報告

こんにちは。弓道部です。

3月2日(土)本校弓道場にて、今市高校、鹿沼商工高校と合同練習を行いました。

3月9日の大会へ向けた立の練習と最後に個人競射を行いました。

今度の大会で各校ベストを尽くしてもらいたいです。

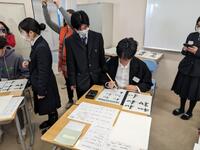

インターアクトクラブ活動報告【来日台湾IAC歓迎事業に参加しました】

2月28日(水)に文星芸術大学附属高校で開催された「来日台湾IAC歓迎事業」に、本校インターアクトクラブ生徒3名が参加しました。

当日は、グループに分かれて台湾学生との交流(授業体験)をおこないました。主な内容は「茶道体験」「書道体験」「調理体験」をおこなうとともに、全員で和太鼓を観賞しました。

それぞれのグループにおいて、簡単な英語で会話しながら手振り身振りで楽しく交流することができました。

今回の経験を通して、国際交流の大切さと英語の必要性を肌で感じることができました。また、今後の活動に活かしていきたいです。

消防フェスのボランティアに参加しました

みなさんこんにちは!

2月11日に開催された鹿沼市消防フェスティバルにボランティアとして本校から生徒3名が参加しましたので代表して報告させていただきます。

この日は約3800人の来場があり、大盛況でした。

来場者は様々な消防に関する模擬体験をすることができました。

ボランティアの内容としては、ホースボーリングの体験やスタンプラリーの補助などを行いました。

どの体験も来場者の方だけでなく、ボランティアとして参加した私たちも楽しみながら行うことができ、消防に興味を持てるような内容でした。

私自身はこの経験から消防士への進路も選択肢の1つとして考えるようになりました。

【1学年】第2回インターンシップ事前指導

1月に引き続き、来年度インターンシップに向けた講演会と説明会が開催されました。

今回も外部から講師をお招きし、主に自己紹介票の書き方についてご指導いただきました。

医療機関にて、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・感染性胃腸炎・溶連菌感染症の診断があった場合には、こちらの申し出書を保護者の方が記入し、学校にご提出ください。

令和7年8月13日(水)

令和7年8月14日(木)

令和7年8月15日(金)

令和8年1月 5日(月)

栃木県高等学校教育研究会

農業部会のHPはこちらから

通学時は、明るい道を複数で通るなど、十分に注意して登下校してください。何かありましたら、学校や警察にすぐに連絡してください。