文字

背景

行間

拓陽のできごと

枝肉勉強会速報結果

枝肉勉強会速報結果

那須拓陽高校が出品した「栄振310」号が優秀賞を受賞しました。

枝肉重量589kg ロース芯93 バラ10.2 BMS12

来年は最優秀賞をいただだけるように頑張ります!

枝肉勉強会が開催されます

4月20日に第15回枝肉勉強会が開催されます。

栃木県の農業関連学校から和牛が出荷され、東京でせりが行われます。枝肉勉強会を前に、試験場の方をお招きして、出荷予定の和牛のエコー診断が行われました。サシがどのくらいはいっているのか、生徒のみなさんは興味津々です。

4月18日 枝肉勉強会に向けて出荷されました。朗報を待ちたいと思います!

入学式

新入生235名を迎え、令和4年度入学式が挙行されました。

【新入生入場】

【学校長式辞】

【第一学年担任紹介】

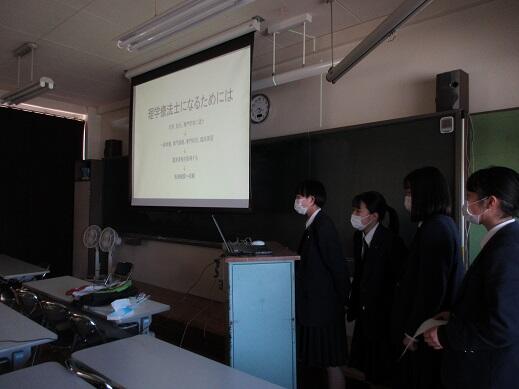

普通科(2学年)総合的な探究の時間【成果発表会】

・各自が課題を設定し進めてきた研究活動の成果を発表するとともに、他者の

発表を聞くことでさらなる課題解決能力の向上に繋げる。

・1年生については、2年次の研究発表を見学することで、自主的な課題設定

と自発的な研究活動に向けて意識付けすることを目的とする。

◆8分野6会場に分かれて発表行った。

進路別・興味関心のある分野 | 発表教室 |

キャリア・資格(教師・保育士・看護師・栄養士・社会福祉士・公務員) | 2年6組 |

社会・経済 | 社会科室 |

スポーツ・栄養士・健康・メンタル・生き方・心理 | 特別教室 |

保健・医療・看護 | |

保育・教育 | 1年5組 |

歴史・地理・国際理解・人文科学・芸術・表現・社会問題・地球規模の課題 | 2年5組 |

化学技術(自動車)・交通(鉄道)・情報プログラミング | 生物室1 |

自然科学(数学・物理・生物) |

◆1年正はそれぞれの進路希望別に見学会場に分かれた。

◆1、2年生それぞれ「評価シート」を記入しながらそれぞれの発表を視聴した。

また、2年生は自分の発表について自己評価を行った。

校内課題研究発表会について(農業系三学科・食物文化科)

◆農業系三学科では各科単独で取り組んだテーマが10、農業経営科と生物工学科の二つの混成メンバーで取り組んだテーマが2つの合わせて12の発表がありました。

◆地域連携や六次産業化の視点に加えて、農業における食品安全や環境保全、労働安全などについての世界基準の認証制度であるGLOBAL G.A.Pに向けた取り組みなど、今日的課題を取り上げています。

★食物文化科では7つの発表がありました。

★農業と同様に地元那須塩原市との連携、SDGs(持続可能な開発目標)の視点も踏まえながら、衣食住や日々の生活を豊かなものにしたいという生徒たちの思いが詰まった発表でした。

〇自分たちの伝えたいことを時間内にしっかりおさめるプレゼンテーションの技術も後輩たちに強く印象づけてくれました。

〇研究に取り組んだ3年生にとっても、一年後、二年後の自分たちの姿をイメージしながら参加できた二年生と一年生にとっても有意義な時間であったと思います。

【学校長】

大学入学共通テスト受験者指導(激励会)

「緊張を集中に変える」

心を整えてがんばるように受験の体験談を交えてお話しました。

【学校長より】

・過度の緊張は視野が狭くなり、情報が入ってこなくなってしまいます。

・試験前に緊張をほぐす方法を確認しておくとよいでしょう。

・会場に入るとき全体を見渡す(ゆったりとした気持ちになるように)

・試験が始まったら、最後のページ、最後の解答番号を確認するなど、

全体を把握してから取り組むとよいでしょう。

・特に、1番最初の問題で焦ると、気持ちに余裕がなくなります。

・素直な気持ちで問題と向き合い、徐々にペースをつかんでください。

etc.

令和3年度3学期終業式_学校長メッセージ

二学期末にお話ししたとき、今学期あるいは今年一年を振り返って自分の歩みを確かめるようお願いしました。私からは、これに関連して三つのことをお話ししました。

(1)災いの中で浮き彫りになったことがあります。

社会の弱い部分、イベントや生活様式の制限によって見えてきたもの、

様々なコミュニティによる助け合いの必要性、本校と地域の歴史

(2)コロナ禍、アフターコロナの時代に最も大切なことの一つとして、人間関係づくりが挙げられます。

・家庭、学校、社会、ビジネスコミュニティーを形成することによる助け合いが重要です。

・皆さんにとっては、学校内の人間関係づくりが基盤です。三学期の本校の最重要テーマを「身近な人間関係づくり」としたいと思います。校長としてこのことをお願いします。

・先生方にも、今朝、このことをお願いしました。

(関係)友だち・先輩・後輩、先生(指導者)と生徒

(3)個人や自分の属する組織が地域や社会とどのように関わりを持っているか、あらためて問い直す機会となりました。

・地元の那須塩原市、大田原市、那須町、栃木県など自治体や地域の方々は、那須拓陽高校の生徒たちに期待しています。

(※具体例は省略)

◆終わりに次のようなお願いをして挨拶を終えました。

本校の建学理念・使命(ミッション)は 地域振興と開拓精神の建学理念に基き、自らの力で人生を拓き、広く社会に貢献する有為な人間の育成を使命としています。年度末までの三か月、コロナ禍に負けず、アフターコロナの時代に着実に歩む学校となるよう先生方と一緒にみなさんがんばりましょう。

令和3年度2学期終業式_学校長メッセージ

◆しかし、12月に入るとオミクロン株の感染が報告されるようになり、再び心配な年末年始となりました。

◆今学期あるいは今年一年を振り返って自分の歩みを確かめるようお願いしました。

◆私もこの2年間を振り返り、残りの3か月、しっかり取り組みたいと思います。

【学校長】

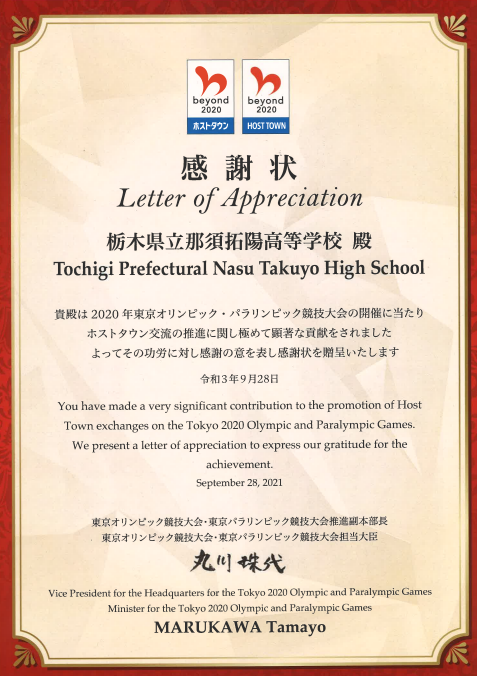

感謝状【那須塩原市・ホストタウン事業への協力・食物文化科】

◆2005年からオーストリアと中学生や経済団体の交流を継続し、また、2000年より市内において関東学生トライアスロン選手権大会を開催していることをきっかけに、トライアスロンを中心に事前合宿を上入れました。そして、今年は選手を迎えることとなりました。

◆音楽等の文化交流や小中学生の交流を行いました。本校食物文化科の生徒たちは、オーストリア料理をアレンジした創作料理でおもてなしをするという取り組みで参加しました。様々な交流、生徒たちのチャレンジがありました。

◆12月2日(木)16:30から那須塩原市本庁舎にて感謝状の贈呈があり、校長が学校を代表して賞状をいただきました。

◆12月15日ショートホームルーム後、課題研究として取り組んだ3年4組の教室で感謝状を生徒に渡しました。(校長代読)

☆那須塩原市とオーストリアとの交流は今後も続きます。

今後の取り組みは後輩たちに引き継がれる予定です。

令和3年度修学旅行第3日目(最終日)

・

・松島湾の島は、火山灰が固まった凝灰岩と、海底の砂がたまってできたシルト岩・砂岩などの堆積岩でできています。

・今、みられる島のかたちは、海水面の変化によるものです。

・地質時代における第四紀の最後の氷期には海水面が現在より100メートルほど下にあり、松島湾は今より陸地が多かったとされます。

・しかし、その後の地球温暖化で陸上の氷が溶けて海水面が上がり、約6000年前には現在とほぼ同じ高さになりました。

・海水面が上がったことで、陸地だったところに海が広がり、230余りの島が誕生しました。

・また、松島湾に流れ込む川が少ないことから、土砂の流れ込みが少なく、湾が埋まらなかったと考えられます。

◆解散式

三日間を振り返りました。

令和3年度修学旅行【第2日・見学】

◆中尊寺(岩手県西磐井郡平泉町)

嘉祥3年(850)円仁の開創と伝えられています(天台宗)。長治2年(1105)藤原清衡が堀河天皇の勅により再興されています。過去の火災を免れている金色堂は国宝です。平成23年(2011)世界遺産(文化遺産)に登録されました。

◆毛越寺(岩手県西磐井郡平泉町)

中尊寺と同じ嘉祥3年(850)円仁の創建と伝えられています(天台宗)。長治2年(1105)藤原清衡・基衡が再興したことでよく知られています。数度火災にあい、現在の本坊は明治32年(1899)に再建されたものです。大泉池は平安時代の庭園遺構です。

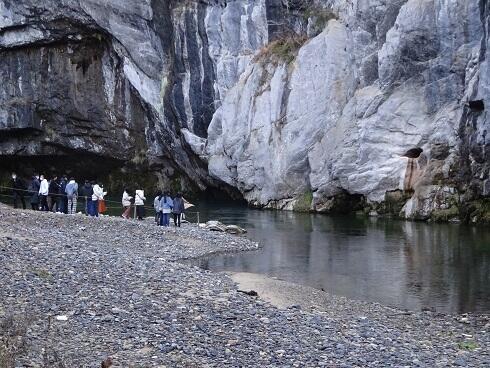

◆猊鼻渓(岩手県一関市東山町)

北上川の支流の砂鉄川が石灰岩を侵食してできた約2キロメートルにわたる渓谷です。川岸には高さ100メートルを超す断崖絶壁がそびえ、国の名勝にも指定される幻想的な深山幽谷となっています。紅葉の名所でもあります。名前の由来は、猊 (しし) (獅子)の鼻に似た奇岩が見られることからという説が有力です。

令和3年度修学旅行【第1日目・見学】

◆見学1[震災遺構荒浜小学校]

荒浜小学校は海岸から約700mの場所にあります。震災当時は、建物の2階まで津波が押し寄せましたが、避難していた児童や職員、地域住民が27時間後までに全員救出されました。現在は、津波の脅威をありのままに残す場所として一般公開されています。解説を受けながら、見学しました。

◆見学2[仙台うみの杜水族館]

仙台うみの杜水族館は、2015年7月1日に「うみと人、水と人との新しいつながりをうみだす」水族館として仙台市にオープンした水族館です。

(見どころ)

1. 豊かな三陸の海を再現した大水槽など日本の生きものの展示

2. 世界中の個性的な生きものの展示

3. 東北最大級の観覧席を有するイルカ・アシカのパフォーマンス

◆一日の学習を終えて無事宿に入りました。

明日に備えて体調を整えます。

乃木農場の朝

◆朝夕の冷え込みを牛はどのように感じているが心配になりますが、元気な姿を見ると安心します。

◆牛部の生徒たちがどのような気持ちでこの牛たちの世話をしているか想像すると、とても穏やかな気持ちになります。実際はとても厳しい仕事ですので、生徒たちは真剣です。

大山農場のビオトープ

◆池から有機栽培の水田脇へ流れる水路

★本校では環境にやさしい農業を目指しています。ビオトープでは那須疏水から取水した水が森の中を通して水田に流れ、落ち葉などの有機物も水田に移動します。生物多様性を保全し、大山農場ビオトープは自然界の循環モデルとして環境と農場の歴史も学べる場所にしたいという願いがあります。

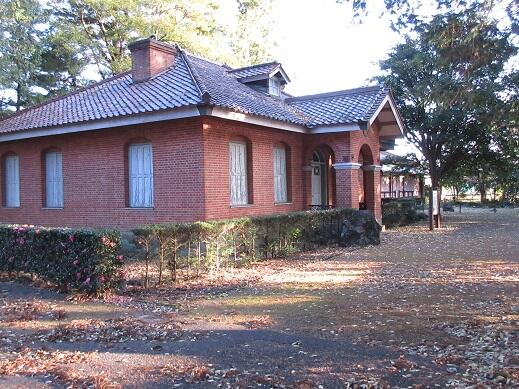

初冬の大山記念館

〇大山記念館の周りの木々も秋から冬へと変化しています。

★コロナ禍で二年間公開できませんでした。

感染状況も落ち着いてきましたので、今後どのように公開するか検討が必要です。

収穫を終えた水田【大山農場】

すぐに来年の準備が始まります。

下の写真は、1年生全員が田植えを行った水田です。

◆稲刈りの後、すぐに耕起を行います。

稲わらの分解促進のために土壌微生物の活動が盛んな(地温 15℃以上)10 月中下旬までに、収穫後できるだけ早くすき込みます(深さ15cm程度)。排水の悪い水田や荒天で耕起が遅れ11月から12月に秋耕うんする場合は、腐植分解が進みにくいので、浅く耕うんします(10~12cm程度)。

◆稲作には知識、経験、探究心が必要です。

特に、稲作は収穫までの期間が長く、年1回の栽培です。天候や水田の状況の変化に合わせた臨機応変な対応が求められます。

【今年を振り返って】

◆7月上旬と8月中下旬の天候不順で作柄が心配されましたが、作況指数は平年並みという報道が続き、台風の接近もなかったため無事稲刈りができました。

◆この天候不順は野菜の作柄に大きな影響を与え、秋には野菜の価格が高騰しました。

◆収穫祭で美味しい新米を味わうことができましたが、6年ぶりの米価の下落は暗い話題となりました。

◆コロナ禍は農業にも暗い影を落としましたが、一喜一憂せず、向き合いたいと思います。

2.こちらはビオトープの水路脇の水田です。

◆無農薬、無施肥の有機栽培に取り組んでいます。

◆近年、有機農業への関心が高まっていますが、決して簡単なものではありません。

◆本校での有機農業の取り組みはまだ始まったばかりですが、一歩一歩実践を重ねていきたいと思います。

【11月の活動紹介】なしおふれあいトーク(11/4・11/12)

◆コロナ禍で、昨年度と同様にオンラインでの実施となりました。

◆1回目は「空き家問題」、2回目は「「農業の担い手を育成・増加させるためには」

◆1回目は生徒会と家庭クラブの代表7名が参加しました。

◆2回目は農業系学科、農業クラブの生徒4名が参加しました。

◆地域課題に向き合う貴重な経験となりました。

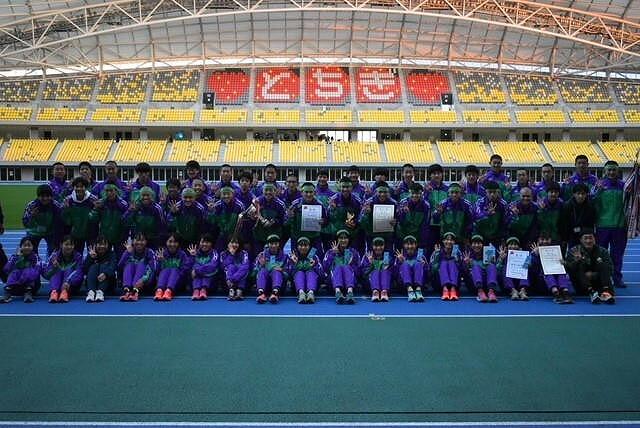

祝 全国高校駅伝大会出場!

食物文化科便り〔令和3年10月〕

◆ヨーロッパが発祥とされていて、宗教的色彩の強い行事でしたが、後に、アメリカに伝わると宗教色は弱まり、民間行事となって続いてきました。

◆日本では、有名な関東、関西のテーマパークでのイベントがきっかけで、1990年代からよく知られるようになりました。

◆また、仮装した人たちが町に集まるようになったのは2000年代からのようです。

(テーブルコーディネート班の工夫)

・「魔女」の屋敷をイメージし、黒と白、アクセントとしてバラの花を入れたそうです。

・「魔女の気高さ」、「不気味さ」を表したいということです。

(校長感想)

・先月の和のイメージから大きく転換した作品です。

・統一感があり、工夫や意図がよく伝わるとものとなっています。

食物文化科便り〔令和3年9月〕

◆うさぎの切り絵がとても効果的です。《校長の個人的感想》

◆お月見の風習が、無事に稲を収穫できた喜びを分かち合い、感謝する日として一般の人々にも定着したのは江戸時代のようです。

◆本校の農場も実りの秋を迎え、春に一年生が植えた苗も元気に育ち穂をつけました。

◆今年の十五夜は、9月21日(火)です。

◆今年もコロナ禍でのお月見となってしまいますが、静かに過ごすのもよいと思います。

◆テーブルコーディネート班の活動も、回を重ね充実してきました。この後もどのような企画となるか楽しみです。

令和7年度高校生等奨学給付金について

「高校生等奨学給付金」の申請を受付中です。

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、一定の要件(生活保護受給世帯・道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)を満たす世帯に対し支給する返還不要の給付金です。

本校事務室に申請書類一式を御用意しておりますので、申請を希望される場合は、保護者様または本校生徒に事務室にお越しいただき、申請書類をお受け取りください。

また、申請書の最終提出期限は、令和7年10月31日(金)までとなっておりますのでご注意ください。

詳細は、県ホームページからもご確認いただけます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/gakkoukyouiku/koutou/kyuufukin_k.html

〈那須拓陽高等学校 事務室 TEL:0287-36-1225〉

受付時間:8時20分~16時50分

令和7年度会計年度任用職員の募集について

本校乃木農場における家畜管理作業(搾乳)の職員を募集します。

詳細は募集概要及び募集要項をご覧ください。

大山記念館の見学(現在、中断しています)

大山記念館の見学は、現在、都合により中断していますので御了承ください。なお、外観のみの見学は受け付けておりますので、希望する場合は一週間前までに本校事務室までご連絡ください(TEL 0287-36-1225)。

欠席等の連絡方法は原則Web上の欠席等連絡フォーム(24時間利用可)による連絡とします。

連絡フォームURLはこちら

インフルエンザ等に罹患したときは、出校停止になります。感染が疑われるときは、必ず検査を受けてください。出校する際は、登校申出書または証明書を提出してもらうことになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

令和7年度の中学3年生向け情報

令和7年度の中学2年生向け情報

創立80周年に向けて、親子三世代調査へのご協力をお願いいたします。

現在、緊急連絡はありません。

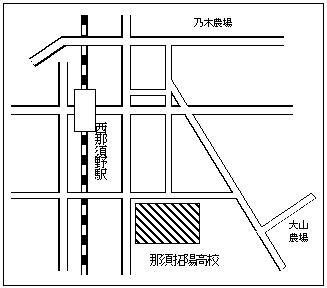

JR西那須野駅から徒歩で7分

<乃木農場>

〒329-2711

栃木県那須塩原市石林851

(google map)

TEL:0287-36-1157

通学時は、明るい道を複数で通るなど、十分に注意して登下校してください。何かありましたら、学校や警察にすぐに連絡してください。