文字

背景

行間

拓陽のできごと

拓陽高校の色々な所(クリスマス特集)

今年も残すところ後わずかとなりました。本校の冬季休業期間は12月21日(水)~1月6日(金)までとなります。令和4年「拓陽のできごと」最後の投稿は拓陽高校内にある様々なクリスマスに関わるものを集めた「クリスマス特集」で締めたいと思います。

正面玄関 食文室にあったシャンメリー

拓陽でとれた野菜 食文の先生手作りのブローチ

T先生のブローチ I先生のブローチ

生徒作品のクリスマスリース

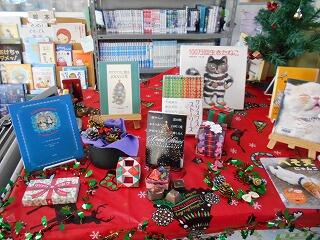

事務室のクリスマスリース 図書室の入り口付近

注文中の本の紹介や新着図書の案内にも、ひと工夫!

図書室内もクリスマス一色に飾られています。

Wish you a Merry Christmas!

スイーツコンテスト ~~一足お先にメリークリスマス!~~

食物文化科では毎年、2・3年生でスイーツの腕を競うスイーツコンクールを開催しています。今年も、コロナ禍によりみんなで試食することはできませんでしたが、鑑賞用のオーナメントクッキーをモチーフにルームプレートの製作をしました。

これから終業式まで、各教室で飾ります。楽しいクリスマスを迎えましょう!

拓陽高校にようこそ!

県内の農業高校から経産牛3頭が拓陽高校にやってきました。

中央:ホクリョウ ビューティー ミス マウイ クラッシュ

左:ホクリョウ ロング セオドア ジャコビー

右:ホクリョウ ロッペータ タトゥー

すでに拓陽高校の牛たちに馴染んでいます。

ぜひ会いに来てください!!

子牛が産まれました

先日、共進会でジュニアチャンピョンを獲得した牛が分娩しました。

初産だったため心配していましたが、無事に産まれてきてくれました。

分娩した牛の搾乳を行って、このミルクを与えます。

生まれた子牛にはまず、初乳を飲ませます。

初乳中には免疫グロブリン以外にも多くの成分が含まれています。

乳をしっかり飲んだ子牛は病気にかかりにくいのですが、新生子牛は免疫グロブリンを持たずに出生しているため、この欠如した免疫物質を補うことによって感染症に対して防御力を備えさせます。

元気にミルクを飲んでいます

那須拓陽高校野球教室のお知らせ ~高校生と一緒に練習してみませんか?~

毎年、野球を通じて小学生と高校生の交流を図る目的で行っています。昨年度は6チームが参加して頂き、大変楽しく、充実した時間を過ごせました。また、新型コロナウイルスの感染拡大により予定していた11チームが残念ながら実施できませんでした。

小学生に高校生とともに汗を流し、野球の楽しさをより感じてもらえればと思っています。それだけではなく、小学生の技術力向上も目的にしています。さらに、高校生も小学生のひたむきに野球に取り組む姿勢や一生懸命に白球を追いかける姿を見て刺激を受けています。高校生は小学生に教えることで自分の技術力の確認と考える力を伸ばすとてもいい機会だと考えています。

当日は高校の指導者と高校球児が直接、指導させていただきます。

詳しい日程や連絡先等は下のお知らせのファイルをご確認ください。

ワラ上げの季節になりました

大山農場にてワラ上げを行いました。

丸めた稲ワラは乃木農場で飼育している黒毛和種(肥育牛)に給与します。

たくさん食べて立派なとちぎ和牛になってもらいたいです

農産物即売会 復活!

11/5(土)前回の「収穫祭」に続き、「農産物即売会」が久々(3年ぶり)に実施されました。

拓陽高校公式キャラクターの「拓ちゃん(右)」、「陽(ひなた)ちゃん(左)」も、本校ならではの学校行事揃いぶみのお祝いに駆けつけてくれました。生徒も手塩をかけて生産した農産物を来場者に販売することで「地産地消」を実体験できるよい機会を得ることができました。

新型コロナ感染対策を考慮して「FCカフェ」での飲食は今回できませんでしたが、お弁当と那須塩原市と姉妹都市を提携しているオーストリア リンツ市の伝統菓子「リンツァートルテ」(世界最古の菓子)を参考に開発したオリジナルリンツァートルテ「りんく」を販売しました。

お買い上げいただいた商品の搬送(駐車場まで)とスマイルは¥0(プライスレス)です。

9:00~11:00までの短い時間ではありましたが、お値打ち価格であっという間に完売です。

地産地消とは・・・

生産者にとってのメリット

〇消費者との顔が見える関係により地域の消費者ニーズを的確にとらえた効率的な生産を行うことができる。

〇流通経費の節減により生産者の手取りの増加が図られ、収益性の向上が期待できる。

〇生産者が直接販売することにより、少量な生産品、加工・調理品も、さらに場合によっては不揃い品や規格外も販売可能になる。

〇対面販売により消費者の反応や評価が直接届き、生産者が品質改善や顧客サービスに前向きになる。 等

がありますが、その他にも「消費者」にとっても「生産と消費をつなぐ者」にとっても様々なメリットがあります。

これからも学校行事をとおして学科連携や地域連携が活発になる様、企画してまいります。これからの那須拓陽高校に益々ご期待ください。

役員選挙

11/7(月)生徒会、農業クラブ、家庭クラブの役員選挙が選挙管理委員会の下、スムーズな運営で混乱もなく即日開票されました。

平成28年に選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられたことから本校でもよりリアルな体験をしてもらおうと、実際に使われている道具をお借りして投票会場を再現してみました。

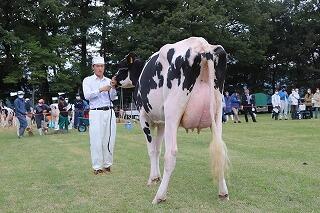

第30回栃木県ホルスタイン共進会

第30回栃木県ホルスタイン共進会が栃木県畜産酪農研究センターで開催されました。

拓陽高校からは経産牛1頭、未経産牛4頭の出品となりました。

結果は以下の通りです。

ジュニアチャンピョン 第5部1位 21か月以上24か月未満

タクヨウ エレガント タトゥー ラスト

第1部 2位 9か月以上12か月未満

タクヨウ ワーデン レイジャー カナ

第1部 3位 9か月以上12か月未満

タクヨウ アラナ ロートラスト ET

第2部 1位 12か月以上15か月未満

タクヨウ W ミッシー キングドック リミテッド

第7部 1位 30か月以上36か月未満

タクヨウ エレガント スプリング

春の共進会でもいい結果が残せるよう飼養管理・調教を行っていきたいと思います。

収穫祭2022!

10月25日(火)実りの秋、拓陽高校ならではの一大イベントである収穫祭が3年ぶりに実施されました。「耕学一如、冷暖自知」の校訓の下、大山農場にて生徒自ら田植えを行った稲がピカピカのお米に生まれ変わり、丹精込めて育てた乃木農場の牛が立派に育ちました。拓陽メイドの食材を感謝の気持ちを込めて美味しくいただきました。

感謝祭では校長先生より「食べることは生きること」についてのお話がありました。

有名な言葉に「食べることは生きること」というものがあります。食べることと生きることは同じであり、食を充実させることは、人生を充実させることにつながるということです。食べることは生きる意欲を生み、よりよく生きるための基礎を培う大切な行為です。本日の収穫祭は、天と大地の恵みと安定した食への感謝の思いを巡らせ、また、食と農業について改めて考えるきっかけとしてほしいと思います・・・・・ (抜粋)

生徒、職員一同が秋空の下で幸せな時間を共有することができました。

感謝の気持ちを込めて恵み(命)を「いただきます」

食材(コメ・野菜・肉)の管理、計画準備いただいた、全ての方々にも心よりの感謝を申し上げます。

令和7年度高校生等奨学給付金について

「高校生等奨学給付金」の申請を受付中です。

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、一定の要件(生活保護受給世帯・道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)を満たす世帯に対し支給する返還不要の給付金です。

本校事務室に申請書類一式を御用意しておりますので、申請を希望される場合は、保護者様または本校生徒に事務室にお越しいただき、申請書類をお受け取りください。

また、申請書の最終提出期限は、令和7年10月31日(金)までとなっておりますのでご注意ください。

詳細は、県ホームページからもご確認いただけます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/gakkoukyouiku/koutou/kyuufukin_k.html

〈那須拓陽高等学校 事務室 TEL:0287-36-1225〉

受付時間:8時20分~16時50分

令和7年度会計年度任用職員の募集について

本校乃木農場における家畜管理作業(搾乳)の職員を募集します。

詳細は募集概要及び募集要項をご覧ください。

大山記念館の見学(現在、中断しています)

大山記念館の見学は、現在、都合により中断していますので御了承ください。なお、外観のみの見学は受け付けておりますので、希望する場合は一週間前までに本校事務室までご連絡ください(TEL 0287-36-1225)。

欠席等の連絡方法は原則Web上の欠席等連絡フォーム(24時間利用可)による連絡とします。

連絡フォームURLはこちら

インフルエンザ等に罹患したときは、出校停止になります。感染が疑われるときは、必ず検査を受けてください。出校する際は、登校申出書または証明書を提出してもらうことになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

令和7年度の中学3年生向け情報

令和7年度の中学2年生向け情報

創立80周年に向けて、親子三世代調査へのご協力をお願いいたします。

現在、緊急連絡はありません。

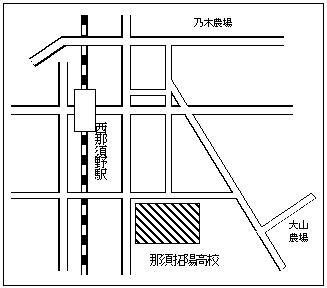

JR西那須野駅から徒歩で7分

<乃木農場>

〒329-2711

栃木県那須塩原市石林851

(google map)

TEL:0287-36-1157

通学時は、明るい道を複数で通るなど、十分に注意して登下校してください。何かありましたら、学校や警察にすぐに連絡してください。