文字

背景

行間

植物科学科の活動

植物科学科日誌

MS培地の作製(継代培養用)【植物科学科】

1月25日(月)2年1組の「植物バイオテクノロジー」の授業で、MS培地(継代培養用)を作製しました。

培地とは、植物の細胞などを人工的に育てるための栄養を含んだ土のことで、成長に必要なすべての養分が含まれています。

培地にはたくさんの種類がありますが、植物の組織培養用に開発され、現在最も広く用いられている培地がMS培地です。

MS培地作製の手順は次の通りです。

まずは、ホールピペットやメスピペットを使い、5種類の溶液を一定量はかり取ります。

その後、スクロース(ショ糖)を入れ、混ぜ合わせます。

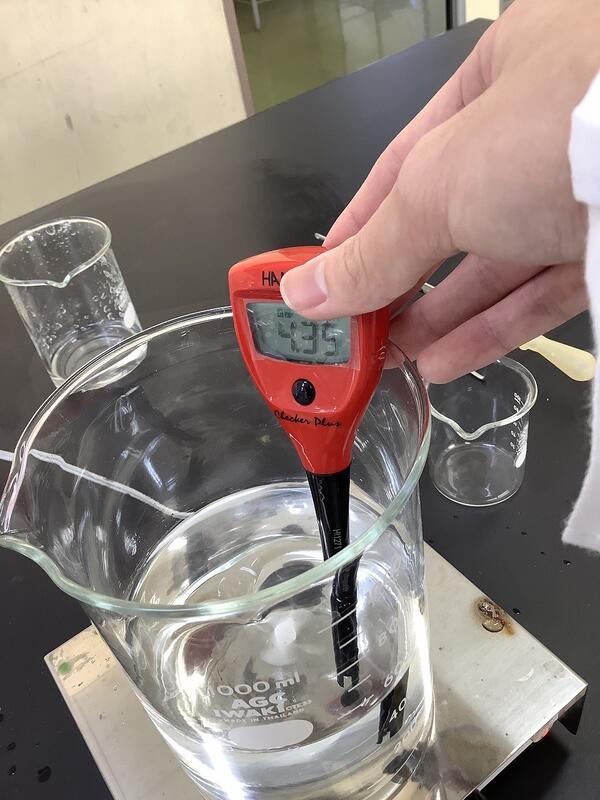

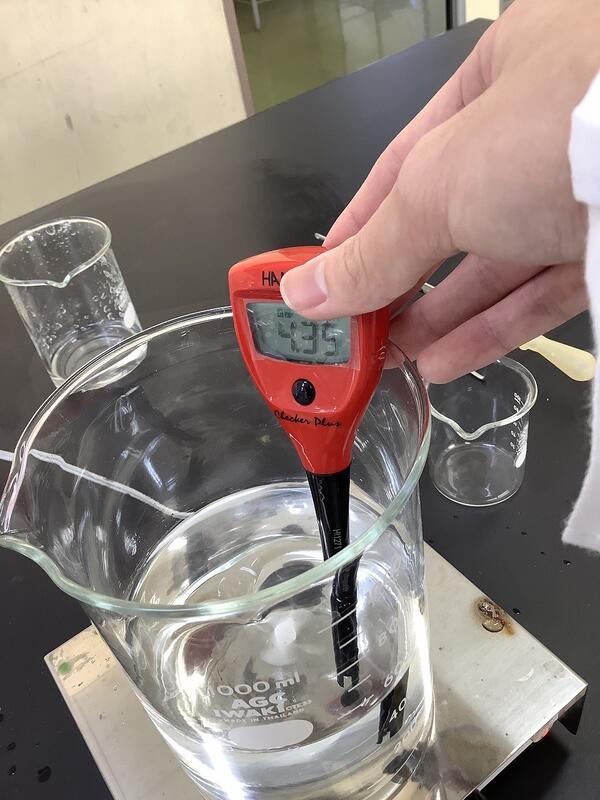

次にpHの調整を行います。簡易pHメーターを使ってpHを計測し、水酸化ナトリウムや塩酸を使ってpH5.8±0.1に調整しています。

次にゲランガムという培地を固まらせる固化剤を入れ、ガスバーナーで加熱しながら透明になるまで溶かします。

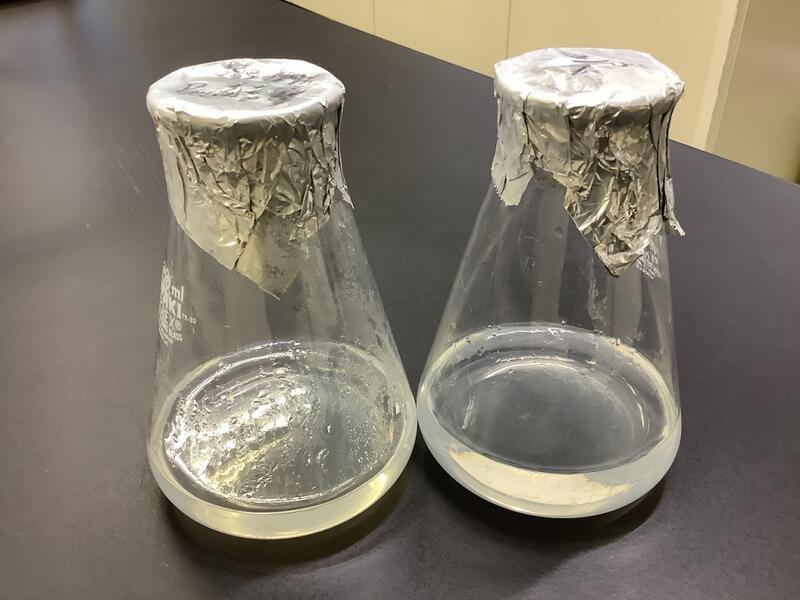

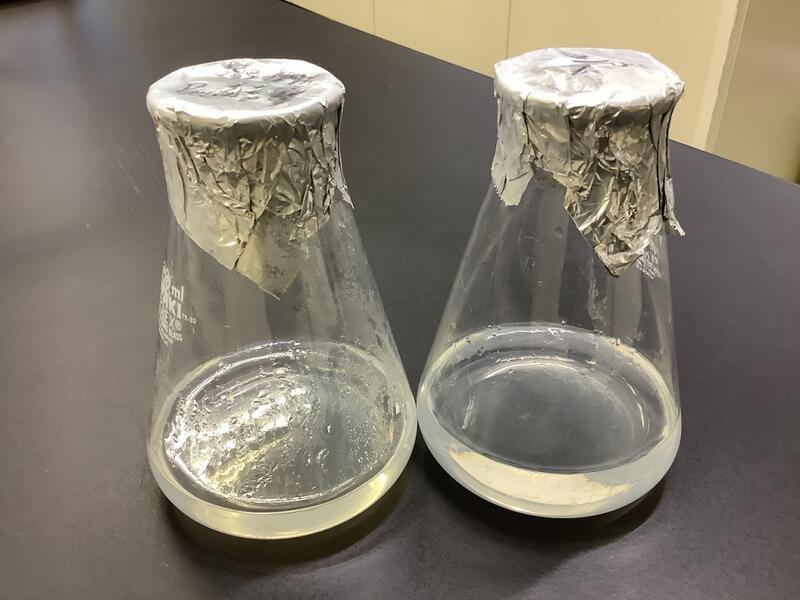

培地が完全に透明になったら、培養容器に一定量ずつ分注していきます。最後に、アルミでふたをし、日付と班番号を記入します。

最後にオートクレーブに入れて滅菌を行います。

完成したMS培地がこちらです。しっかり固まりました♪

次回は、完成した培地を使って、これまで栽培してきたケイトウとヘリクリサムの継代培養を行います!

培地とは、植物の細胞などを人工的に育てるための栄養を含んだ土のことで、成長に必要なすべての養分が含まれています。

培地にはたくさんの種類がありますが、植物の組織培養用に開発され、現在最も広く用いられている培地がMS培地です。

MS培地作製の手順は次の通りです。

まずは、ホールピペットやメスピペットを使い、5種類の溶液を一定量はかり取ります。

その後、スクロース(ショ糖)を入れ、混ぜ合わせます。

次にpHの調整を行います。簡易pHメーターを使ってpHを計測し、水酸化ナトリウムや塩酸を使ってpH5.8±0.1に調整しています。

次にゲランガムという培地を固まらせる固化剤を入れ、ガスバーナーで加熱しながら透明になるまで溶かします。

培地が完全に透明になったら、培養容器に一定量ずつ分注していきます。最後に、アルミでふたをし、日付と班番号を記入します。

最後にオートクレーブに入れて滅菌を行います。

完成したMS培地がこちらです。しっかり固まりました♪

次回は、完成した培地を使って、これまで栽培してきたケイトウとヘリクリサムの継代培養を行います!

フラワーアレンジメント実習【植物科学科】

植物科学科2年の園芸植物コース20名は、草花の実習でフラワーアレンジメントを行いました。今回は、栃木市の坂本好花園の坂本様にご講義をいただきました。

ボックスフラワーは、箱を開けた時の感動やサプライズギフトとして人気の高いアレンジメントです。

箱の中にオアシスを入れ、バラ・カーネーション・ガーベラ等をバランス良く指していきます。

1時間という短い時間でしたが、全員完成することができました。

ボックスフラワーは、箱を開けた時の感動やサプライズギフトとして人気の高いアレンジメントです。

箱の中にオアシスを入れ、バラ・カーネーション・ガーベラ等をバランス良く指していきます。

1時間という短い時間でしたが、全員完成することができました。

麦踏み【植物科学科】

年明け初めての岩舟農場での実習です。

1/12日(火)

1年生総合実習にて麦踏みの実習を行いました。

麦踏みは、ローラーなど今は機械でやる事が主流になっていますが、昔ながらのやり方で足で踏圧しました。

麦踏みをすることによって、根張りをよくし霜柱による根の浮き上がりを防止します。

また分げつの増加や倒伏を防止するなどの効果もあります。

年前に2回行い、今日は3回目の麦踏み。

あと1回程度行います!!!

また次年度の準備として、ハウスのビニールの張り替えを行っています。

この日は、サイドのビニールの取り外しを行いました。

上下のパッカーを外し、ビニールを回収してたたみました。

この後、新しいビニールを取り付けて次年度の育苗管理に備えます!!

1/12日(火)

1年生総合実習にて麦踏みの実習を行いました。

麦踏みは、ローラーなど今は機械でやる事が主流になっていますが、昔ながらのやり方で足で踏圧しました。

麦踏みをすることによって、根張りをよくし霜柱による根の浮き上がりを防止します。

また分げつの増加や倒伏を防止するなどの効果もあります。

年前に2回行い、今日は3回目の麦踏み。

あと1回程度行います!!!

また次年度の準備として、ハウスのビニールの張り替えを行っています。

この日は、サイドのビニールの取り外しを行いました。

上下のパッカーを外し、ビニールを回収してたたみました。

この後、新しいビニールを取り付けて次年度の育苗管理に備えます!!

イチゴの収穫開始【植物科学科】

12月14日(月)から今シーズンのイチゴの収穫が始まりました。

植物科学科の1年生が始業前に登校して7:40頃から作業しています。

有志で参加している生徒たちです。意欲がありテキパキと作業しています。

月・水・金が収穫日ですが、毎回4~6人の生徒が参加しています。

また、イチゴ温室では、IPM(総合的病害虫管理)の一環として天敵製剤を導入しています。

害虫であるハダニを食べるチリカブリダニとミヤコカブリダニを放飼しています。

(画像:有限会社サギサカのHPより引用 左:ハダニ 右:チリカブリダニ)

放飼して、すぐ効果が現れるわけではありませんので、長期的なスパンで観察していきます。

ちなみに天敵となるカブリダニは、このような容器に入っています。

植物科学科の1年生が始業前に登校して7:40頃から作業しています。

有志で参加している生徒たちです。意欲がありテキパキと作業しています。

月・水・金が収穫日ですが、毎回4~6人の生徒が参加しています。

また、イチゴ温室では、IPM(総合的病害虫管理)の一環として天敵製剤を導入しています。

害虫であるハダニを食べるチリカブリダニとミヤコカブリダニを放飼しています。

(画像:有限会社サギサカのHPより引用 左:ハダニ 右:チリカブリダニ)

放飼して、すぐ効果が現れるわけではありませんので、長期的なスパンで観察していきます。

ちなみに天敵となるカブリダニは、このような容器に入っています。

培養物の観察(無菌播種)【植物科学科】

12月21日(月)2年1組の「植物バイオテクノロジー」の授業で、培養物の観察とこれまでの実験の反省を行いました。

今日は、年内最後の授業でした。

班のメンバーで話し合いながら、これまでの実験結果をレポート用紙にまとめました。

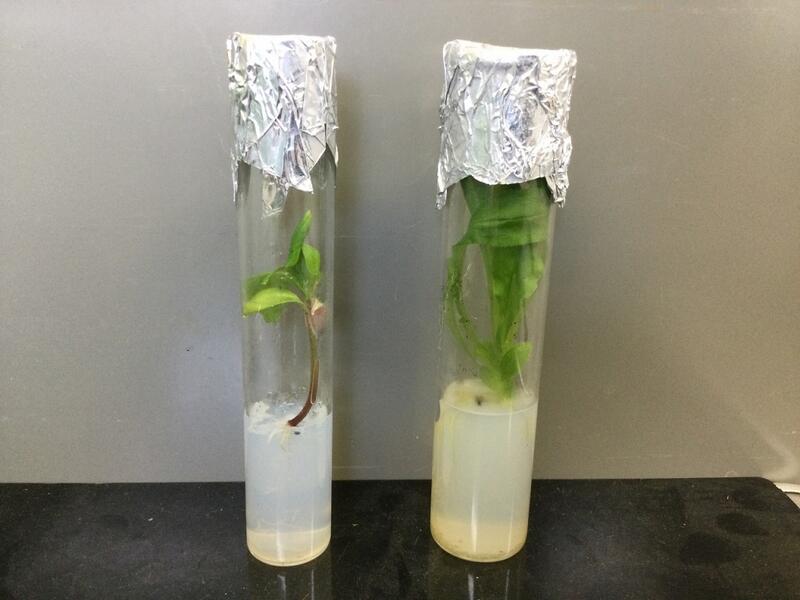

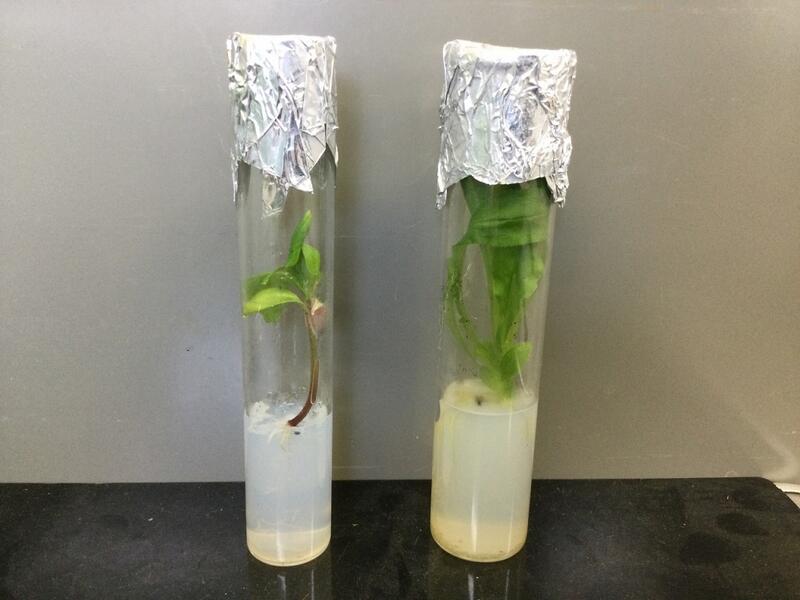

10月27日(月)に無菌播種をしたケイトウ(左)とヘリクリサム(右)は、約2ヶ月でこんなに大きくなりました!!

大きく成長したのはいいのですが…ちょっと窮屈そうにも見えますよね?

培養物をこのまま培地に入れて放置してしまうと、培地の栄養がなくなり、栄養不足で枯死してしまいます。

そのため、1月からは、養分を補うために新しい培地に植えかえる「継代培養(けいだいばいよう)」を行う予定です♪

今後の成長も見守っていきましょう!

今日は、年内最後の授業でした。

班のメンバーで話し合いながら、これまでの実験結果をレポート用紙にまとめました。

10月27日(月)に無菌播種をしたケイトウ(左)とヘリクリサム(右)は、約2ヶ月でこんなに大きくなりました!!

大きく成長したのはいいのですが…ちょっと窮屈そうにも見えますよね?

培養物をこのまま培地に入れて放置してしまうと、培地の栄養がなくなり、栄養不足で枯死してしまいます。

そのため、1月からは、養分を補うために新しい培地に植えかえる「継代培養(けいだいばいよう)」を行う予定です♪

今後の成長も見守っていきましょう!

農業科課題研究発表会【植物科・農業科】

12月14日(月)3・4時限目に農業科3年生による課題研究発表会を実施しました。

聴取者として植物科学科2年生が出席しました。

2年生は、次年度の課題研究の専攻班(作物・果樹・野菜・草花)を決定するという目的もあります。

話は変わりますが、明日19日(土)は、本校を会場にして危険物取扱者試験が行われます。

2学期に入ってから植物科学科1年生は、放課後に補習を受けて対策をしてきました。

丙種、乙種4類ともに受験者は合格を目指して最後まで頑張ろう!

聴取者として植物科学科2年生が出席しました。

2年生は、次年度の課題研究の専攻班(作物・果樹・野菜・草花)を決定するという目的もあります。

話は変わりますが、明日19日(土)は、本校を会場にして危険物取扱者試験が行われます。

2学期に入ってから植物科学科1年生は、放課後に補習を受けて対策をしてきました。

丙種、乙種4類ともに受験者は合格を目指して最後まで頑張ろう!

水田内の土の採取【植物科学科】

次年度の準備が始まりました!

岩舟農場にて、植物科学科1年生が水田内の土を採取しました。

採取したサンプルは土壌診断にかけられ、その結果をもとイネに必要とされる肥料成分がわかります。これにより、翌年の施肥計画を立てることができるのです。

まずは土の採取です。1田区につき5カ所、移植ごてを使って表層1cmを取り除き、その下の層15cm程度採取しました。

土はとてもゴロゴロしていて硬く、掘ることが大変。

採取した土を細かく砕きます。水分も多くなかなか細かくなりませんでした。

この後、ハウス内でさらに土を乾燥させ、パサパサの状態にします。

乾燥させたものを土壌診断にかけ、その結果を見て肥料過多や不足をデータとしてみて、次年度の肥料散布計画に役立たせます。

植物栽培に重要な「土づくり」を学んでいます!!!

岩舟農場にて、植物科学科1年生が水田内の土を採取しました。

採取したサンプルは土壌診断にかけられ、その結果をもとイネに必要とされる肥料成分がわかります。これにより、翌年の施肥計画を立てることができるのです。

まずは土の採取です。1田区につき5カ所、移植ごてを使って表層1cmを取り除き、その下の層15cm程度採取しました。

土はとてもゴロゴロしていて硬く、掘ることが大変。

採取した土を細かく砕きます。水分も多くなかなか細かくなりませんでした。

この後、ハウス内でさらに土を乾燥させ、パサパサの状態にします。

乾燥させたものを土壌診断にかけ、その結果を見て肥料過多や不足をデータとしてみて、次年度の肥料散布計画に役立たせます。

植物栽培に重要な「土づくり」を学んでいます!!!

ベジタブルプラント今福の見学【植物科学科】

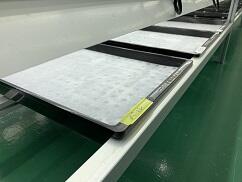

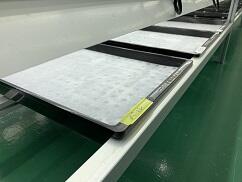

12月4日(金)に足利市の「ベジタブルプラント今福」を見学しました。

レタスの植物工場として、下野新聞に記事が掲載され(2019.11.26)ずっと気になっていた企業です。

敷地面積は35坪ほどで、整理整頓されたきれいな環境でレタスが栽培されています。

たねまき後、約40日で収穫できるとのことで施設の能力を最大限に発揮し、限られた空間で効率よく生産することの重要性を再確認しました。

収穫・袋詰めしたレタスは、品質を2週間保つことができると聞き、驚きました。

お忙しい中、見学させていただき代表の長山様、そしてベジタブルプラント今福の皆さま、ありがとうございました。

レタスの植物工場として、下野新聞に記事が掲載され(2019.11.26)ずっと気になっていた企業です。

敷地面積は35坪ほどで、整理整頓されたきれいな環境でレタスが栽培されています。

たねまき後、約40日で収穫できるとのことで施設の能力を最大限に発揮し、限られた空間で効率よく生産することの重要性を再確認しました。

収穫・袋詰めしたレタスは、品質を2週間保つことができると聞き、驚きました。

お忙しい中、見学させていただき代表の長山様、そしてベジタブルプラント今福の皆さま、ありがとうございました。

栃木西中学校出前授業(フラワーアレンジメント)

本日、植物科学科1年生アレンジメント3人娘は栃木西中学校へ出前授業にいってきました。中学2年生17名を対象に、ボックスフラワーアレンジメントについて授業を行いました。

ボックスフラワーとは、箱の中に花をアレンジメントした人気の高いフラワーギフトです。

使用した花材は、本校で栽培したトルコギキョウと千日紅、カーネーション、カスミソウです。大きい花トルコギキョウ➫カーネーション➫千日紅➫カスミソウの順番にさしていきます。

はじめは、緊張しているせいかなかなかお花をさせませんでしたが、徐々にコツをつかむとみなみさん上手にアレンジすることができまた。

栃木西中学校のみなさん、ありがとうございまいた。

麦の播種【農業科・植物科学科】

11月中旬、岩舟農場にて農業科3年生、その翌日に植物科学科1年生による小麦の播種を行いました。

播種時は非常に雨が少なく乾燥した土だったため、3年生が播種を行う際には足下の土がかなり緩く、うまく播くことができませんでした。

一度機械で締め固め翌日1年生で再チャレンジ!

締め固めた効果もあり、1年生ではうまく播くことができました。

前の人が歩いた後のマーカーを目印にして、前の人を追うようにして歩きました。

機械を持って歩くと、播種→覆土→沈圧と播種機が自動で行ってくれます。

「ちょっと曲がった」とか「播種機使って播けて楽しかった」と生徒の声。

2週間後、3年生・1年生で発芽している状況を確認しました。

またこの日は改めて播種した面積も計測しました。

この後、生育調査やその後の管理について学んでいきます!

播種時は非常に雨が少なく乾燥した土だったため、3年生が播種を行う際には足下の土がかなり緩く、うまく播くことができませんでした。

一度機械で締め固め翌日1年生で再チャレンジ!

締め固めた効果もあり、1年生ではうまく播くことができました。

前の人が歩いた後のマーカーを目印にして、前の人を追うようにして歩きました。

機械を持って歩くと、播種→覆土→沈圧と播種機が自動で行ってくれます。

「ちょっと曲がった」とか「播種機使って播けて楽しかった」と生徒の声。

2週間後、3年生・1年生で発芽している状況を確認しました。

またこの日は改めて播種した面積も計測しました。

この後、生育調査やその後の管理について学んでいきます!

※全国農業クラブマスコット

《のうくっく》は本校卒業生が制作

《のうくっく》は本校卒業生が制作

4

6

0

6

5

5

9