文字

背景

行間

植物科学科の活動

植物科学科日誌

イネの種まきを行いました!

新学期を迎え、田植えに向けた準備が進んでいます。

本日、植物科学科2年生(土地利用コース)は岩舟農場にての実習が初めてとなりました。

その1回目としてイネ(コシヒカリ)の種まきを行いました。

・育苗箱を播種機にのせる ・種籾を入れる

・覆土する土を機械に入れる ・できた苗箱を育苗機に入れる

4つの行程を生徒達は分担し交代しながら作業を行い、

どのようにして種まきが行われるのかを学習しました。

次週は3年生で種まきを行います。

田植えまでに順調に育つと良いですね!!!

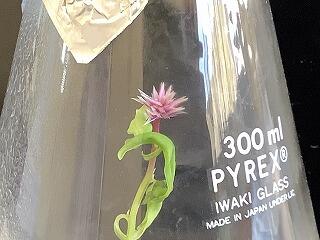

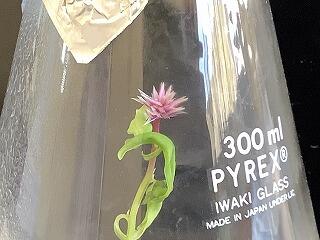

ケイトウの花が咲きました!(無菌播種、継代培養)【植物科学科】

2年1組の植物バイオテクノロジーの授業で無菌播種したケイトウが今日、1輪開花しました✿

つぼみができてから毎日観察し、やっと開花を確認することができました。やったね!

この他にも、花が咲きそうなものがあったので、今後の成長に期待しましょう♪

つぼみができてから毎日観察し、やっと開花を確認することができました。やったね!

この他にも、花が咲きそうなものがあったので、今後の成長に期待しましょう♪

継代培養の実験【植物科学科】

3月15、22日(月)2年1組の「植物バイオテクノロジー」の授業で、2学期に無菌播種したケイトウ、ヘリクリサム、ワイルドストロベリーの継代培養を実施しました。

ピンセットで植物体を取り出す 取り出した植物体を新しい培地に植え付ける

継代培養とは、一定の期間ごとに、培養している植物体を新しい培地に植えかえ、養分を補ってあげる移植操作のことをいいます。

白衣を着て、無菌操作室に入り、クリーンベンチの中で慎重に無菌操作をしました。

継代培養をしたものがこちらです。すくすく成長してくれることを願います。

今年度最後の授業が終了しました。1年間お疲れ様でした♪

ピンセットで植物体を取り出す 取り出した植物体を新しい培地に植え付ける

継代培養とは、一定の期間ごとに、培養している植物体を新しい培地に植えかえ、養分を補ってあげる移植操作のことをいいます。

白衣を着て、無菌操作室に入り、クリーンベンチの中で慎重に無菌操作をしました。

継代培養をしたものがこちらです。すくすく成長してくれることを願います。

今年度最後の授業が終了しました。1年間お疲れ様でした♪

春夏に向けて【植物科学科】

野菜部では来年度の春夏の露地栽培に向けて準備を始めています。

今回は新野菜班で線引きからマルチ張りを行いました。

初めて使用する農業機械でしたがきれいにマルチを張ることができました。3月中旬頃に野菜の定植を行う予定です。

小麦の管理【植物科学科】

岩舟農場では小麦の栽培管理について学習しています。

昨年11月にたねまきを行いました。

機械を使用し、すじになるようにたねをまきました。

冬は定期的に踏圧実習。

霜による根の浮き上がり防止や分げつの増加、倒伏防止など、さまざまな効果があります。

そして、先日は追肥実習を行いました。

学校では最初に行う元肥の量が少なかったため、分げつ最盛期に追肥を行いました。

株元にパラパラと少量散布。

この後、節間の伸長及び春の出穂と少しずつ進んでいます。

この小麦を収穫・調製を行い、そして小麦粉に加工して製麺作りを行う予定です!

今後が楽しみです!

昨年11月にたねまきを行いました。

機械を使用し、すじになるようにたねをまきました。

冬は定期的に踏圧実習。

霜による根の浮き上がり防止や分げつの増加、倒伏防止など、さまざまな効果があります。

そして、先日は追肥実習を行いました。

学校では最初に行う元肥の量が少なかったため、分げつ最盛期に追肥を行いました。

株元にパラパラと少量散布。

この後、節間の伸長及び春の出穂と少しずつ進んでいます。

この小麦を収穫・調製を行い、そして小麦粉に加工して製麺作りを行う予定です!

今後が楽しみです!

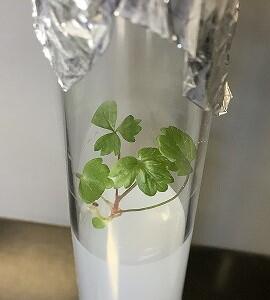

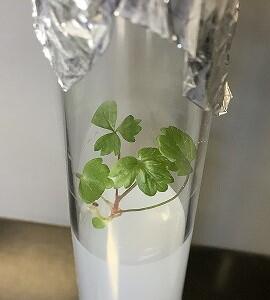

ワイルドストロベリーの発芽(無菌播種)【植物科学科】

11月2日(月)2年1組の「植物バイオテクノロジー」の授業で無菌播種した、ワイルドストロベリーの様子です。

もう発芽しないのかなぁ~。とあきらめかけていましたが、約4ヶ月たってやっと発芽し、成長しました。

もともとワイルドストロベリーの発芽は播種から20日~1ヶ月くらいだと言われていますが、それにしても遅いですね。

3月からは継代培養を始めます!

もう発芽しないのかなぁ~。とあきらめかけていましたが、約4ヶ月たってやっと発芽し、成長しました。

もともとワイルドストロベリーの発芽は播種から20日~1ヶ月くらいだと言われていますが、それにしても遅いですね。

3月からは継代培養を始めます!

春に向けての水田整備【植物科学科】

植物科学科2年生(3年次の課題研究で作物を専攻する生徒たち)が、本校の水田で元肥となる堆肥の散布や入水口周辺の水路の掃除を行いました。

堆肥を均一に散布して、土壌中の養分の濃度に差が出ないように気をつけます。

水路と入水口付近に溜まった落ち葉や泥などを取り除き、水の流れをスムーズにしました。

場所によっては、水路のフタを持ち上げなければならず、

生徒から「重くて大変だった。フタを戻すときもケガに気をつけて慎重に戻しました。」との声がありました。

3学期の授業も残り少なくなってきましたが、田植えの準備や湛水、畦の管理などを計画的に行っていきます。

堆肥を均一に散布して、土壌中の養分の濃度に差が出ないように気をつけます。

水路と入水口付近に溜まった落ち葉や泥などを取り除き、水の流れをスムーズにしました。

場所によっては、水路のフタを持ち上げなければならず、

生徒から「重くて大変だった。フタを戻すときもケガに気をつけて慎重に戻しました。」との声がありました。

3学期の授業も残り少なくなってきましたが、田植えの準備や湛水、畦の管理などを計画的に行っていきます。

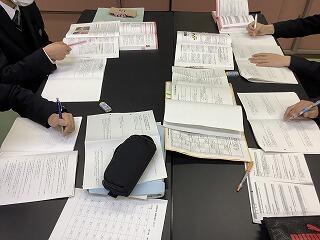

土壌医検定の放課後補習【植物科学科】

植物科学科2年生の今年度の資格取得は、12月12日に「日本農業技術検定」を受験し、この後、2月14日に「土壌医検定」と2月21日に「全経簿記能力検定」を受験する予定です。

次の受験は、土壌医検定ですが、この資格は「農作物生産と土づくり」について理解を深めることができます。本科の選択授業のひとつに「栽培環境」という授業があり、この授業は土壌を中心に学習する授業になっています。

よって、授業で学習した専門性をさらに高め、その力試しとして土壌医検定を受験しています。

生徒の中には、普通科目を履修している生徒もいるため、その生徒を対象に毎週木曜日の放課後に、これまで16回の補習を行ってきました。

また補習では、栽培環境の授業を受けている生徒でも自主的に勉強したい生徒も参加し、お互いにわからない問題を教え合いながら、みんなで学習しています。

土壌医検定まであと10日!

これまでやってきたことをすべて出し切れるように、合格を目指して頑張りましょう!

メロン栽培の準備【植物科学科】

本日、植物科学科1年生でメロン栽培の準備(授業:農業と環境)を行いました。

栽培予定の温室は土耕温室です。先週、植物科学科2年生が温室の土を掘り起こし、その後、1年生が元肥(カニ殻、魚粉、米ぬか、本校産堆肥など)を施しました。

そして、今週(本日)は、温室内のコンクリート枠に土を戻す作業をしました。

〇温室北側の作業風景(新2年生で土地利用コースの予定の生徒たち)

〇温室南側の作業風景(新2年生で園芸植物コースの予定の生徒たち)

〇土を戻し終わった土耕温室

この後、管理機で何回か耕うんをして土をなじませます。

そして、かん水チューブやマルチを設置すれば、あとは苗の定植です。

現在、特色選抜入試や一般選抜入試と「入試モード」になっていますが、次年度に向けて着々と畑の準備が進んでいます!

こちらは動物科学科が使用していた「農業と環境」の畑で、黒い山は堆肥です。

露地野菜の畑の準備も進んでいますよ!

栽培予定の温室は土耕温室です。先週、植物科学科2年生が温室の土を掘り起こし、その後、1年生が元肥(カニ殻、魚粉、米ぬか、本校産堆肥など)を施しました。

そして、今週(本日)は、温室内のコンクリート枠に土を戻す作業をしました。

〇温室北側の作業風景(新2年生で土地利用コースの予定の生徒たち)

〇温室南側の作業風景(新2年生で園芸植物コースの予定の生徒たち)

〇土を戻し終わった土耕温室

この後、管理機で何回か耕うんをして土をなじませます。

そして、かん水チューブやマルチを設置すれば、あとは苗の定植です。

現在、特色選抜入試や一般選抜入試と「入試モード」になっていますが、次年度に向けて着々と畑の準備が進んでいます!

こちらは動物科学科が使用していた「農業と環境」の畑で、黒い山は堆肥です。

露地野菜の畑の準備も進んでいますよ!

防風林の管理【植物科学科】

岩舟農場には風を防ぐため水田と果樹園との間に多数の防風林があります。

近年、水田一部は防風林下で朝日が入らず、光が入らない事が起こっています。

植物に光が当たらないことにより、徒長している1つの原因と考えました。

この日は剪定を前もって先生方で部分的に切っておき、生徒実習にて枝の片付け作業を行いました。

細かく枝を分断し、チッパーという機械で粉砕。

枝の跳ね返りや機械への巻き込まれなど、実習を行う際の危険性・注意点をしっかりと認識させ行いました。

※全国農業クラブマスコット

《のうくっく》は本校卒業生が制作

《のうくっく》は本校卒業生が制作

4

6

0

5

6

5

5