文字

背景

行間

拓陽のできごと

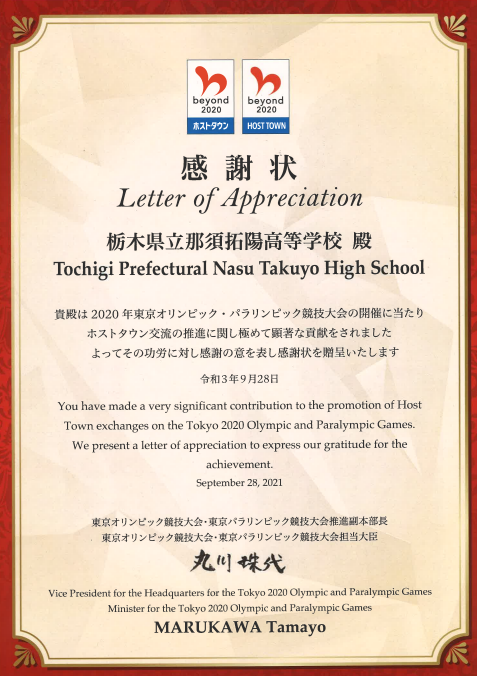

感謝状【那須塩原市・ホストタウン事業への協力・食物文化科】

◆2005年からオーストリアと中学生や経済団体の交流を継続し、また、2000年より市内において関東学生トライアスロン選手権大会を開催していることをきっかけに、トライアスロンを中心に事前合宿を上入れました。そして、今年は選手を迎えることとなりました。

◆音楽等の文化交流や小中学生の交流を行いました。本校食物文化科の生徒たちは、オーストリア料理をアレンジした創作料理でおもてなしをするという取り組みで参加しました。様々な交流、生徒たちのチャレンジがありました。

◆12月2日(木)16:30から那須塩原市本庁舎にて感謝状の贈呈があり、校長が学校を代表して賞状をいただきました。

◆12月15日ショートホームルーム後、課題研究として取り組んだ3年4組の教室で感謝状を生徒に渡しました。(校長代読)

☆那須塩原市とオーストリアとの交流は今後も続きます。

今後の取り組みは後輩たちに引き継がれる予定です。

令和3年度修学旅行第3日目(最終日)

・

・松島湾の島は、火山灰が固まった凝灰岩と、海底の砂がたまってできたシルト岩・砂岩などの堆積岩でできています。

・今、みられる島のかたちは、海水面の変化によるものです。

・地質時代における第四紀の最後の氷期には海水面が現在より100メートルほど下にあり、松島湾は今より陸地が多かったとされます。

・しかし、その後の地球温暖化で陸上の氷が溶けて海水面が上がり、約6000年前には現在とほぼ同じ高さになりました。

・海水面が上がったことで、陸地だったところに海が広がり、230余りの島が誕生しました。

・また、松島湾に流れ込む川が少ないことから、土砂の流れ込みが少なく、湾が埋まらなかったと考えられます。

◆解散式

三日間を振り返りました。

令和3年度修学旅行【第2日・見学】

◆中尊寺(岩手県西磐井郡平泉町)

嘉祥3年(850)円仁の開創と伝えられています(天台宗)。長治2年(1105)藤原清衡が堀河天皇の勅により再興されています。過去の火災を免れている金色堂は国宝です。平成23年(2011)世界遺産(文化遺産)に登録されました。

◆毛越寺(岩手県西磐井郡平泉町)

中尊寺と同じ嘉祥3年(850)円仁の創建と伝えられています(天台宗)。長治2年(1105)藤原清衡・基衡が再興したことでよく知られています。数度火災にあい、現在の本坊は明治32年(1899)に再建されたものです。大泉池は平安時代の庭園遺構です。

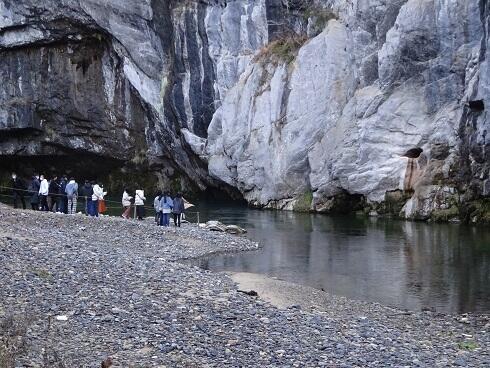

◆猊鼻渓(岩手県一関市東山町)

北上川の支流の砂鉄川が石灰岩を侵食してできた約2キロメートルにわたる渓谷です。川岸には高さ100メートルを超す断崖絶壁がそびえ、国の名勝にも指定される幻想的な深山幽谷となっています。紅葉の名所でもあります。名前の由来は、猊 (しし) (獅子)の鼻に似た奇岩が見られることからという説が有力です。

令和3年度修学旅行【第1日目・見学】

◆見学1[震災遺構荒浜小学校]

荒浜小学校は海岸から約700mの場所にあります。震災当時は、建物の2階まで津波が押し寄せましたが、避難していた児童や職員、地域住民が27時間後までに全員救出されました。現在は、津波の脅威をありのままに残す場所として一般公開されています。解説を受けながら、見学しました。

◆見学2[仙台うみの杜水族館]

仙台うみの杜水族館は、2015年7月1日に「うみと人、水と人との新しいつながりをうみだす」水族館として仙台市にオープンした水族館です。

(見どころ)

1. 豊かな三陸の海を再現した大水槽など日本の生きものの展示

2. 世界中の個性的な生きものの展示

3. 東北最大級の観覧席を有するイルカ・アシカのパフォーマンス

◆一日の学習を終えて無事宿に入りました。

明日に備えて体調を整えます。

乃木農場の朝

◆朝夕の冷え込みを牛はどのように感じているが心配になりますが、元気な姿を見ると安心します。

◆牛部の生徒たちがどのような気持ちでこの牛たちの世話をしているか想像すると、とても穏やかな気持ちになります。実際はとても厳しい仕事ですので、生徒たちは真剣です。

大山農場のビオトープ

◆池から有機栽培の水田脇へ流れる水路

★本校では環境にやさしい農業を目指しています。ビオトープでは那須疏水から取水した水が森の中を通して水田に流れ、落ち葉などの有機物も水田に移動します。生物多様性を保全し、大山農場ビオトープは自然界の循環モデルとして環境と農場の歴史も学べる場所にしたいという願いがあります。

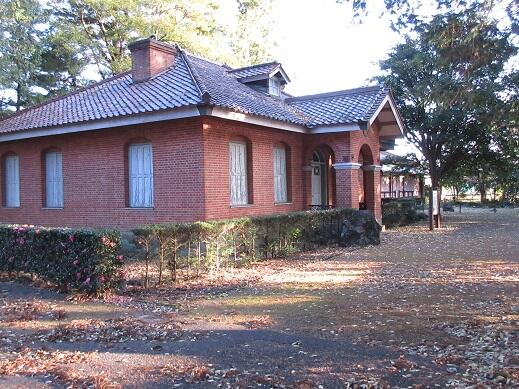

初冬の大山記念館

〇大山記念館の周りの木々も秋から冬へと変化しています。

★コロナ禍で二年間公開できませんでした。

感染状況も落ち着いてきましたので、今後どのように公開するか検討が必要です。

収穫を終えた水田【大山農場】

すぐに来年の準備が始まります。

下の写真は、1年生全員が田植えを行った水田です。

◆稲刈りの後、すぐに耕起を行います。

稲わらの分解促進のために土壌微生物の活動が盛んな(地温 15℃以上)10 月中下旬までに、収穫後できるだけ早くすき込みます(深さ15cm程度)。排水の悪い水田や荒天で耕起が遅れ11月から12月に秋耕うんする場合は、腐植分解が進みにくいので、浅く耕うんします(10~12cm程度)。

◆稲作には知識、経験、探究心が必要です。

特に、稲作は収穫までの期間が長く、年1回の栽培です。天候や水田の状況の変化に合わせた臨機応変な対応が求められます。

【今年を振り返って】

◆7月上旬と8月中下旬の天候不順で作柄が心配されましたが、作況指数は平年並みという報道が続き、台風の接近もなかったため無事稲刈りができました。

◆この天候不順は野菜の作柄に大きな影響を与え、秋には野菜の価格が高騰しました。

◆収穫祭で美味しい新米を味わうことができましたが、6年ぶりの米価の下落は暗い話題となりました。

◆コロナ禍は農業にも暗い影を落としましたが、一喜一憂せず、向き合いたいと思います。

2.こちらはビオトープの水路脇の水田です。

◆無農薬、無施肥の有機栽培に取り組んでいます。

◆近年、有機農業への関心が高まっていますが、決して簡単なものではありません。

◆本校での有機農業の取り組みはまだ始まったばかりですが、一歩一歩実践を重ねていきたいと思います。

【11月の活動紹介】なしおふれあいトーク(11/4・11/12)

◆コロナ禍で、昨年度と同様にオンラインでの実施となりました。

◆1回目は「空き家問題」、2回目は「「農業の担い手を育成・増加させるためには」

◆1回目は生徒会と家庭クラブの代表7名が参加しました。

◆2回目は農業系学科、農業クラブの生徒4名が参加しました。

◆地域課題に向き合う貴重な経験となりました。

祝 全国高校駅伝大会出場!

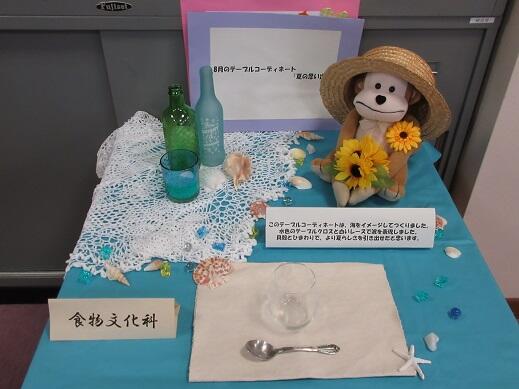

食物文化科便り〔令和3年10月〕

◆ヨーロッパが発祥とされていて、宗教的色彩の強い行事でしたが、後に、アメリカに伝わると宗教色は弱まり、民間行事となって続いてきました。

◆日本では、有名な関東、関西のテーマパークでのイベントがきっかけで、1990年代からよく知られるようになりました。

◆また、仮装した人たちが町に集まるようになったのは2000年代からのようです。

(テーブルコーディネート班の工夫)

・「魔女」の屋敷をイメージし、黒と白、アクセントとしてバラの花を入れたそうです。

・「魔女の気高さ」、「不気味さ」を表したいということです。

(校長感想)

・先月の和のイメージから大きく転換した作品です。

・統一感があり、工夫や意図がよく伝わるとものとなっています。

食物文化科便り〔令和3年9月〕

◆うさぎの切り絵がとても効果的です。《校長の個人的感想》

◆お月見の風習が、無事に稲を収穫できた喜びを分かち合い、感謝する日として一般の人々にも定着したのは江戸時代のようです。

◆本校の農場も実りの秋を迎え、春に一年生が植えた苗も元気に育ち穂をつけました。

◆今年の十五夜は、9月21日(火)です。

◆今年もコロナ禍でのお月見となってしまいますが、静かに過ごすのもよいと思います。

◆テーブルコーディネート班の活動も、回を重ね充実してきました。この後もどのような企画となるか楽しみです。

就職試験に臨む皆さんへ

◆今年度の就職希試験受験者の激励会が行われました。

◆生徒の皆さんは真剣なまなざしで、緊張感のある会となりました。

◆係・学年からの指導、アドバイスに先だって、校長から激励のメッセージを伝えました。

(1)自信を持って試験に臨む。

心配や不安はあると思いますが、

・その時の持つ力を最大限出すことに集中してください。

・これまでの努力、思いを素直に表現してください。

・自分と向き合うことが最大の課題です。

(2)「この職場で働きたい」という熱い思いを誠実に伝える。

「なぜ、この会社を選んだのか?」

自分の得意なこと、自分の興味のあること、自分が大切だと思うこと、様々な観点から問い直して、その答えを誠実に伝えてください。

(3)今から試験までの間、そして、試験が終わってからも試験のつもりで、就職を意識して、日々、しっかりと行動する。

就職試験、入試など、人生の節目のチャレンジはこれからもたくさんあります。

合格内定をゴールととらえず、プロセスととらえて努力を重ねてください。

(4)結果の受け止め方

結果に一喜一憂することがあるかもしれませんが、うまくいってもおごらず、うまくいかなくても必要以上にくよくよせず、着実に努力を重ねることが大切です。【学校長】

令和3年度2学期始業式_学校長あいさつ

(要約)

◆ 一斉メールで、先週末は通常登校とお伝えしましたが、一昨日には「時差登校」、「短縮授業」、「部活動等の活動日や時間の縮減」という方針変更をお伝えすることになってしまいました。急な方針変更となって生徒や保護者の皆さんに不安を与えてしまったことをお詫びいたします。

◆ 各ホームルームで伝えられることや配付物の内容をしっかり確認して、基本的な感染防止策を実践し、緊急事態下の学校生活を最大限充実させましょう。

◆ 残念ながら、中止、大きな見直しが迫られる活動や行事もありますが、「思い通りにいかないこと」、「できないこと」を嘆くのではなく、拓陽祭のテーマである「今私たちにできること」に向き合いましょう。一人一人、みんなで知恵を出し合ってできることを見つけましょう。

◆ この夏休みの期間中に、地域の方々から電話や手紙でいくつかのメッセージをいただきました。お礼の言葉や励ましの言葉もありました。日々の地域の方々との関わりの様子、部活動、農業クラブ、課題研究など様々な活動の様子など、皆さんの姿を地域の方々は見てくださっています。素直さ、誠実さを大切にして、勉強や様々な活動に取り組みましょう。

【学校長】

令和3年度1学期終業式_学校長あいさつ

次の三つのこと(◆)をお話しして、有意義な夏休みとするようお願いしました。

◆近年では、毎年のように全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生しています。今月初めの静岡県東部を中心に大きな被害をもたらした災害により犠牲になられた方にお悔やみを申し上げるとともに被災された皆様にお見舞い申し上げます。学校だけではなく那須地域全体に目を向けると、洪水や土砂災害のリスクが高い地域があります。防災の意識を常に持つことが大切です。

◆1学期には2回の壮行会があり、関東や全国の場に代表生徒を送り出すことができました。無観客や制限のなかでの開催ではありますが、本校生徒の活躍の場が与えられたことに感謝したいと思います。直接、声援を送ることはできませんが、多くの生徒、教職員の応援する気持ちを支えにして頑張ってもらえれば幸いです。

◆「夏休みの時間の使い方」についてお話ししました。

・

「時間がない」と言いながら時間を無駄にしているような気がする。うまくいかないことを他人のせいにしていやな気持ちになってしまう。時間の使い方をよりよく変える習慣を身に付けられたらいいですね。勉強,スポーツ,芸術,読書,etc.・力をつけたい時,自分を変えたいときは,十分時間をとって取り組む必要があります。その上で、スキマ時間を活用する(スキマ時間を見つける)、朝の時間をうまく使う(夜は寝る)など、時間をうまく使うコツのようなものもあります。

ただし、無計画ではこのような工夫は意味をなしません。みんなで時間を共有する部活動の時間、受験や資格試験などに取り組む柱となる科目の学習時間は適切に設定した上で時間を有効に使ってください。

・なお、時計で計測される時間はいつでもどこでも同じ間隔を保ち,同じように進行するものなのに,感じられる時間はさまざまな要因によって長くなったり短くなったりします。時間経過に対する注意,身体的代謝,体験される出来事の数,感情の状態など、様々な要因が影響していると考えられます。次の二つは、私が時間感覚にメリハリをつけるのに効果的と思う工夫です。皆さん、自分に合った習慣を見つけてください。

(例)

★夏休みの読書は紙の本がオススメ

目的がはっきりしている場合,デジタル化されている情報の方が便利なのは言うまでもありません。しかし,余計なことを考えずゆっくり本に没頭する時間をつくる。ゆっくりとした時間感覚を取り戻すことも大切です。図書館だより「紙魚」を参考にして、夏休みの読書に取り組んでください。

★身体を動かすことがオススメ(※熱中症対策の上で)

「大人は子どもより時間を短く感じる」とよく言われますが、これは身体的代謝が関係しているという説が有力です。運動すると身体的な代謝は激しくなりますので、時間感覚も変化して脳や心にも刺激を与えプラスとなります。体育の授業がありませんので、運動部以外の皆さんはスキマ時間を使ってからだを動かしてください。

【学校長】

食物文化科便り〔令和3年7月〕

◆今月は海をイメージしてつくったテーブルコーディネートです。

〔POINT 1〕水色のテーブルクロスと白いレースで波を表現しています。

〔POINT 2〕貝殻とひまわりで、より夏らしさを引き出しています。

★7月のテーブルコーディネート「海」

〈学校長のコメント〉

・「海」に対するイメージは人それぞれです。「憧れ」、「豊かさ」、「恐れ」や「畏敬の念」など、個々人の経験や日々の関わりによって変わるものです。

・「海」だけでは俳句の季語になりませんが、夏のテーブルコーディネートのテーマにはぴったりだと思います。きれいな海や海岸が令和の時代にも残ってほしいと思います。

・SDGsの目標に「海の豊かさを守ろう」というものがあります。海岸線をもたない内陸県(海なし県ともいう)の私たちと海との関わりを考えていくことも大切ですね。川と海はつながっていますので、私たちにもアプローチできることは必ずあります。

第1学年普通科_生物基礎の授業【特別講座】

◆内容

●事前学習:中学校の学習内容の復習「受精と発生」

●観察・実験 ※新型コロナウイルス感染症対策のため演示実験

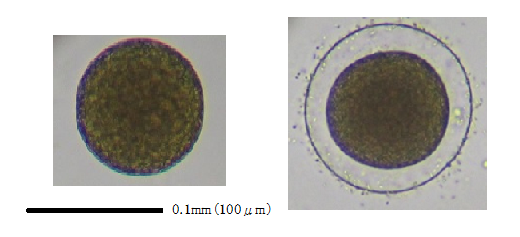

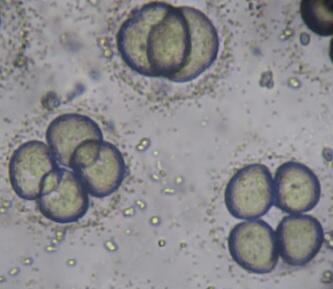

➀タコノマクラの受精のようすを観察しました。(受精膜の形成)

②事前に受精させた胚を観察しました。

a

⇒ b(aの2分後)

⇒ b(aの2分後)

受精後約1時間の胚(第1卵割の途中)(aからbへの変化は約2分間)

c

受精後1時間40分経過した胚(第2卵割後の4細胞)

d

e

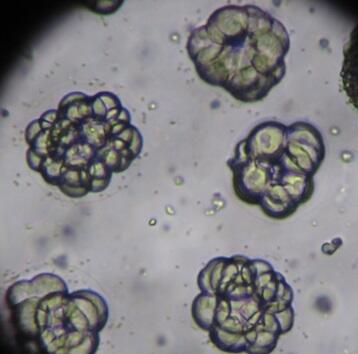

受精後4時間から5時間経過した胚

(第5卵割・第6卵割と進み桑実胚へ。dからeへ)

※dでは大きさの異なる細胞(割球)からなることが分かります。

f

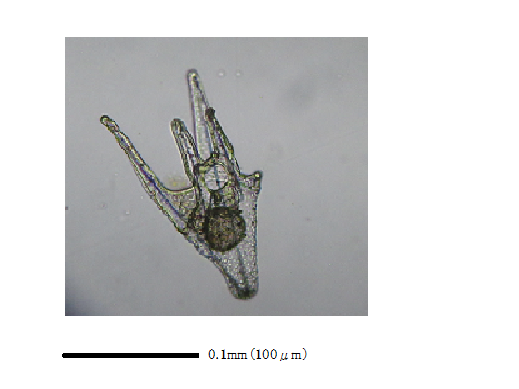

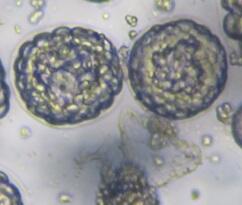

受精後60時間経過の胚(プルテウス幼生)

※動画はこちら⇒プルテウス幼生0712.mp4

●授業の様子(演示実験)

《事業紹介》

”海と日本PROJECT”イベントとしてのウニなどの海洋教材提供(令和3年度)

●お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センター(千葉県館山市)では「”教室に海を”プロジェクト」により、小学校・中学校・高等学校などへ海洋教育のための“生(なま)”の素材を提供し、教育支援を行っています。

食物文化科便り〔令和3年6月〕

◆今月は「母の日」をイメージしたものです。感謝の気持ちと、春のイメージから淡いピンクや黄色で表現しているそうです。

★6月のテーブルコーディネート「母の日」

★テーブルコーディネート班のメンバー

〈学校長のコメント〉

◆「母の日」の起源は、世界中で様々であり日付も異なるようです。アメリカでは1907年頃から広がっていったということです。日本での起源は1930年代にさかのぼるそうですが、定着したのは第二次世界大戦後の1949(昭和24)年ごろからで、アメリカに倣って5月の第2日曜日に行われるようになりました。

◆「父の日」についても調べてみると、母の日とほぼ同時期にアメリカでは始まっていたようです。

◆「母の日」が始まった頃、アメリカでは白いカーネーションを贈るのが一般的であったようです。一方、父の日は白いバラということです。

◆母の日に贈る花の色で、人気は赤、ピンクなど。今回、生徒たちのテーブルコーディネートでは、春のイメージから色を選んだそうですが、原典の白もしっかり置いています。

◆課題研究として、しっかり取り組んでいることがうかがえる作品です

令和3年度創立記念式について(学校長より)

◆ 5月25日は本校の創立記念日となっています。これは、本校が那須農学校として開校した昭和20年の5月25日に開校式が実施されたことをうけて、この日を創立記念日としています。

◆ 記念行事としてこの日の前後に記念講演、スポーツ行事を行っていた時代もありましたが、近年は芸術鑑賞会を実施しています。例年、創立記念式の学校長式辞も記念行事に含めて実施しています。

◆ 今年は記念行事として学校寄席を開催しました。感染症対策に留意して、午前、午後の二部制としました。代表の生徒と教員が高座に上がって演じる体験コーナーもありました。

◆ 創立記念式の学校長式辞は、朝のホームルームで放送により行いました。生徒の皆さんへは、過去の周年記念誌から那須拓陽高校がスタートした頃の記録を引用して資料を配付しました。

〔R3創立記念式配付資料.pdf〕

◆ 創立記念日は本校の沿革や特色を再確認する機会です。また、人の誕生日と同じように、関わる様々な方々へ感謝する気持ちを確認してほしいということも皆さんに伝えました。

(学校長)

令和3年度一日体験学習について

令和3年度1学期始業式_学校長あいさつ

おはようございます。コロナウイルス感染症と向き合って一年経過しました。なかなか手強く、今年も正しく恐れながら、できることを着実に進めていく一年となると思います。みなさん一人一人の意識と行動がその原動力となりますのでよろしくお願いします。

◆さて、今日は年度初めということで、身近に季節を感じることもあるのではないかと思います。そのようなことに目を向けてほしいと思い、お話をします。

(別に資料を配付しましたので、後でご活用ください。)

◆春と言えば桜、ソメイヨシノの開花が目につきます。誰もが春が来たと感じる毎年の出来事です。今年は例年より2月、3月の気温が高かったこともあり、拓陽高の桜は花も散り始め、葉桜となっています。

◆このような生き物が関わる季節感は、日本の伝統的な農業、稲作にとって大切なもので、一年を七十二に区分した「七十二候(しちじゅうにこう)」といものがあります。そして、桜の開花のたよりが聞かれるようになる3月25日頃を「桜始開(さくらはじめてひらく)と呼ぶそうです。

◆私が生まれた1960年代の宇都宮のソメイヨシノの開花日の平均は4月6日でした。今は2020年までの30年平均で開花の平年値が4月1日となっています。この50年で5日以上早まっています。先ほどの七十二候が一つずれる、季節感が変わってしまうことを意味します。

◆この気候変動は、日本だけではなく、地球規模で起こっているのではないかという問題意識が2000年代から一般的となっています。そして、国際的な枠組みで気候変動対策をしようという機運も高まっています。国・地方公共団体や企業もSDGs(エスディージーズ)を掲げ、再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会を目指した施策や取り組みを進めています。

◆最近、SDGsのカラフルなロゴを目にする機会が増えてきました。そして、国内で最も関心を持っているのは大学生、高校生という調査結果もありますので、皆さんの取り組みに期待が高まります。

◆身近に感じる季節感から気候変動、SDGsと話は広がりましたが、「サステイナブル(持続可能)」は現在、そして未来を大切にして環境、社会、生活と向き合う上での大切な視点です。私たち一人一人の考え方や日々の取り組みが日本中、世界中に広がるということは、けっして夢物語ではないと思います。

●季節も変わる年度初め、気持ちを切り替えて取り組むチャンスです。そして、皆さん一人一人がアクションを起こす主体です。それぞれのゴールを定めて、今日がその一歩となるよう取り組みましょう。

[令和3年4月8日 学校長]

PTA春季支部会の開催について

時下、皆様におかれましては益々御清祥のこととお喜び申し上げます。日頃よりPTAの活動に御協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、恒例の春季支部会を開催することになりましたので、万障お繰り合わせの上御出席くださいますようよろしくお願いいたします。

日時・会場等については、こちらをクリックしてご確認ください。

乃木農場【春の便り】

◆2月の気温は北海道と東北で平年並の予想、北陸は平年より高い予想、関東・甲信から九州は平年並または高い予想、沖縄・奄美は平年より高いと予想されています。(1月25日気象庁発表)

◆2月中旬からいわゆる「三寒四温」、寒い日と暖かい日が混在するようになります。いよいよ春が近づきます。

★乃木農場の梅(主に白加賀[しらかが])が開花しました。6月の収穫が楽しみです。

「海からの贈り物(ウニ)」

●1年生の普通科の授業でウニ(バフンウニ)の発生実験を行いました。

●小学校ではメダカの発生のようす、中学校では生殖と発生のしくみを学んでいます。

●保健体育ではヒトの誕生について学びます。

★このような学習と関連づけて、今回、海の生物であるウニの発生について学びました。

(予定)実習がうまく進むと、以下のような変化が観察できます。

Step1 受精のようすの観察、初期発生の観察

(左:未受精卵 右:受精卵 ※形成された受精膜と周りに精子が見られる)

Step2 幼生の飼育 受精後11日経過のプルテウス幼生(4腕から6腕へ)

Step3 飼育途中の幼生の観察(3月2日 受精後約4週間経過)

液晶液晶ディスプレーで観察しました。

※状態が悪化ぎみです。飼育終了としました。(3月5日)

(紹介)

◆今回の実習は、お茶の水女子大学の海洋教育促進プログラム(日本財団助成事業)に応募して行うことができました。

◆実習の様子は、本校のホームページで紹介するほか、お茶の水女子大学湾岸生物教育センターにも報告します。

(コロナウイルス感染症対策)

※緊急事態宣言下のため、生物工学科から顕微鏡観察装置をお借りし、液晶ディスプレーで提示する形式で行いました。

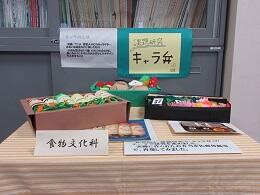

家庭科【食物文化科】便り〔1月〕

・今月のテーマは「キャラ弁」です。

・「キャラ弁」とは、弁当の中身を漫画、アニメ、芸能人等のキャラクター、乗り物、風景などに模してつくるものです。

・第二次世界大戦後から、子供向けの弁当を作る際に子供を喜ばせたり、嫌いなものも自主的に食べるようにするために、おかずなどのデザインを工夫することが行われてきましたが、「キャラ弁」と呼ばれるようになったのは比較的新しいことです。

・課題研究で「キャラ弁」に注目して研究しているグループが、今回、校長室のテーブルコーディネートに取り組みました。実際につくったお弁当の写真を添え、模型を飾ってくれました。

今月のテーブルコーディネート メンバー

★ハーバリウム班

・ハーバリウムとはガラスの可愛い小瓶にお花をオイル漬けしたもので、手入れせずともお花の美しい姿を保ち続けるというものです。

・おうち時間が増えたこともあり、観葉植物の栽培と並んでハーバリウム制作が注目されています。

・課題研究で取り組んでいる生徒の皆さんが、校長室に届けてくれました。

・オイルは家庭で使わなくなったベビーオイルを回収して用いました。

メンバー 校長室に展示しているハーバリウム

(学校長コメント)

・今月は特別企画の展示となりました。

・「キャラ弁」と「ハーバリウム」を課題研究で取り組んでいる二つの班が、校長室に作品を展示してくれました。

・校長室にいらっしゃるお客様、先生方、清掃班の生徒たちにも好評です。

・1月21日の発表会も楽しみです。

生徒会・農業クラブ・家庭クラブ 役員認証式

◆令和3年1月12日(火)13:10~ 校長室にて

〇生徒会長1名、副会長2名 〇農業クラブ会長1名、副会長2名 〇家庭クラブ会長1名、副会長2名

◆令和3年1月13日(水)13:00~ 会議室(1階)にて

〇生徒会書記2名、会計3名、庶務6名、会計監査3名

〇農業クラブ書記3名、会計2名、庶務3名、会計監査3名

〇家庭クラブ書記2名、会計2名、会計監査3名

(学校長よりメッセージ)

・コロナウイルス感染症の影響で私たちは,今まで経験したことのない生活を送ることになりました。

・例年通りの活動はできませんでしたが、ここまでの半年間できることを工夫して取り組みました。

・生徒会、農業クラブ、家庭クラブの三つの組織はそれぞれ目的をもって活動していますが、よりよい学校にしたいという思いは共通です。

それぞれの組織のリーダーがリーダーシップを発揮し、メンバーがフォロワーシップを発揮することを期待しています。先生方もそれを応援しますので、みんなで頑張りましょう。

年末年始の子牛(仔牛)誕生

・この写真は1月5日に撮影したもので、生後3週間目と1週目という違いです。

・「なぜ、右の子牛はタオル地の服のようなものが巻かれているのか?」と疑問を持たれるかもしれません。これは、生まれてすぐの子牛は皮下脂肪が少なく、体温を保持するために必要な処置を行っているからです。

・右の子牛だけ大切に扱っているのではありませんのでご安心ください。

・母牛は本能的に生まれた子牛をなめる「リッキング(licking)」という行動を行います。飼育下では、人が手助けのため拭いてタオルを巻きます。

・今年の冬は子牛にとっても厳しいかもしれません。コロナウイルス感染症第三波の中ですが、新しい命の誕生はうれしいものです。元気に育ってほしいと思います。

(豆知識)子牛と成牛とでは身体の大きさ(体重や体積)が違います。「生物の身体は小さい方が熱を奪われやすい」という現象は、生物学の中ではベルクマンの法則あるいはアレンの法則などの説明でも登場します。

(※さらに学びたい人は、数学や理科の先生に質問してください。)

これは最近の中学入試でも題材として取り上げられているようです。高校生の学習の題材としても興味深いということで、大学の先生が紹介している例もあります。

⇒自然現象を数学を用いて解明する発展的教材(岐阜大)

校長あいさつ(要約)第3学期始業式

コロナウイルス感染症に対する県の警戒度が高まっている中で3学期がスタートすることになりました。「あせらず」、「着実に」をモットーとして頑張るよう、以下のようなメッセージを伝えました。

(式辞概要)

◆第3学期は、新年のスタートでもあり、年度末でもあります。2学期までのまとめをもとに着実にレベルアップを図って、4月につなげてください。

◆3年生は卒業に向けて頑張るということになります。大学入学共通テスト(その後の国公立・私立等個別試験を含む)に臨む生徒のみなさんは気力、体力を整えて、勉強に集中してください。また、課題研究のまとめ、最後の定期試験、卒業後に向けての準備など、しっかり取り組んでください。

◆一方、1、2年生は、まだ、仕上げの段階ではありません。しっかり力をつけるときですが、この時期にどのように力をつけていったらよいか悩むところでもあります。

◆目の前に試験がある、大きな大会がある。そのような状況に置かれれば、誰でも頑張ります。目の前の目標が見えにくいとき、気持ち、モチベーションを落とさないこと、各自の取り組みを持続させることが大切です。

◆2学期の振り返りとして、1点押さえてほしいことがあります。

学習に関するアンケートの次のような問いです。

①「授業ではノートを取るなど真面目に取り組んでいますか?」

②「平日(休日)において、1日の家庭学習時間はどれくらいですか?」

学科より数値は異なりますが、授業は真剣に取り組んでいるけれど、家庭学習の時間がなかなかとれていないという回答になっています。

本校は5学科6クラスあり、入学時の目標、卒業後の進路希望も様々です。自ずと各自の目標設定、アプローチの仕方も異なります。しかし、どの教科・科目においても、学んだことを生活の中で活用したり、家庭学習で定着したりすることを想定しているはずです。

◆就職・進学の試験のため、受験のためという動機に加えて、学ぶ内容と向き合い、授業の中で「なぜ?どうして?」という疑問(問い)を見つけてください。家で何をやればよいのか分からないという人がいますが、実は、各自の学びのヒントは授業以外の部活動にもあります。「授業で学んだことが部活動に活かせる」、「部活動で気付いたことが学びに活かせる」、そのようなことを家に帰って確認してもよいと思います。

◆自ら学ぶというスタイルを高校時代につくったら、一生役立ちます。

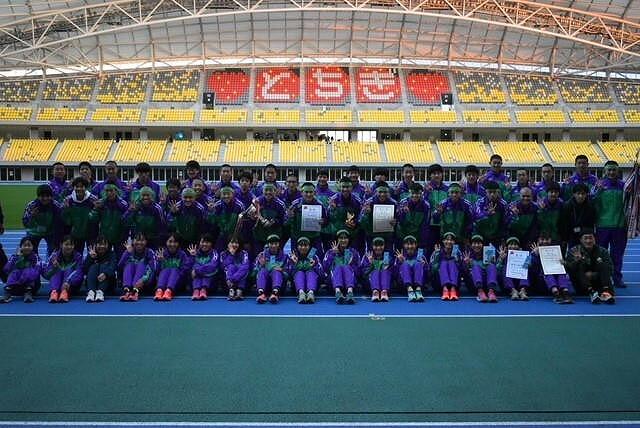

「この三学期、学校で取り組んだことを活用、定着する時間、家庭学習時間を増やしてみませんか?」

【令和3年1月8日 学校長】保護者・地域の皆様への御礼【全国高校駅伝出場】

◆多くの方々からあたたかい励ましのお言葉とご支援をいただき、選手たちを送り出すことができました。

◆例年と異なり、男子の出場メンバーと最小限のサポートメンバーだけが京都に入ってレースに臨みました。校長の私も、残った部員たちとともに静かに見守りながらの応援となりました。

◆出場した陸上競技部の生徒、顧問だけでなく、全校生徒、教職員にとってもかけがえのない機会であったと思います。

◆学校長として、保護者並びに地域の皆様に心から御礼を申し上げます。

消毒用のアルコールを寄付いただきました(12/17)

消毒用アルコール

社長の阿久津 様からは、今後も地域連携の取り組みを通して交流を続けていただけるというお話をいただきました。今年度、本校は栃木県教育委員会の指定を受けて「未来を創る高校生地域連携・協働推進事業」をスタートさせました。「菊の里酒造」の皆さんとの縁を、来年度に繋いでいきたいと思います。

【果樹専攻3年生の取り組み紹介】

◆7月から果樹専攻の3年生も作業に参加させていただいた梅酒造りですが、無事、完成しました。

◆新型コロナウイルスの影響で行き場を失っていた那須拓陽高の梅。このピンチが縁となって始まった交流が実を結びました。

⇒地元紙にも紹介されました。

「那須拓陽高産で梅酒 使い道失い…ピンチが縁に 大田原の酒造、生徒も作業」(7月6日下野新聞記事のタイトル)

「産学連携で梅酒造り 2次加工品も視野」(10月22日下野新聞記事のタイトル)

「コラボ梅酒が完成 那須拓陽高と菊の里酒造 同校産梅、ラベルもデザイン」(12月21日下野新聞記事のタイトル)

校長あいさつ(要約)第2学期終業式

各部長の先生方から、学習、生活、部活動などの諸活動に取り組む際に留意すべきポイントの説明がありました。

私からは、年末年始を迎えるにあたっての心の持ち方について、生徒たちに次のようなお話をしました。

【式辞概要】

◆2学期も今日で終了です。「新型コロナウイルスに負けないよう緊張感を持ってみんなでがんばろう。」このような呼びかけを皆さん一人一人がしっかり受け止めて、各自がやるべきことに取り組んできたと思います。

◆そして、この冬休みもやらなければならないことがたくさんあると思います。3年生は進路決定や新しい生活に向けての準備、1・2年生は勉強や部活動など。

◆われわれが学校や社会の中で生きていると、常に「やらなければならないこと」が頭から離れません。一生懸命やろうとするあまり、いつのまにか表情が険しくなることがあります。時には苛立ちを周りの人にぶつけてしまいそうになることもあります。

◆もし、そのように感じたなら、年末年始は少しだけ心と体を休めてみてください。頑張ろうとしている人たちには、「校長がそんな生ぬるいこと言っていたのではだめじゃないか」としかられるかもしれません。しかし、自らの内側の声に耳を澄ませようというメッセージと受け止めてもらえないでしょうか。

◆年末年始「何もしていない」と感じる時間を少し作ってください。すると、何かしたくなります。何かやらねばという気持ちを再確認できます。そして表情も変わり、周りとの関係も変わります。自分の心持が変わるだけで周りも変わります。

◆「メリハリをつける」という言葉もあります。日常生活においては、集中して頑張る時間と力を抜いて休む時間をはっきり分けることが大切です。 (※睡眠と同じように、長すぎるとリズムを壊します。)

◆ぜひ、一年の終わりと始めのこのタイミングでこの感覚をつかんでください。「間(ま)」を生活にうまく組み込むことができると、皆さんはさらに大きく成長することができると思います。

◆2021年、一人一人が「自らなすべきこと」に取り組み成長できる一年となることを願い、1月8日の再会を楽しみにして終業式のあいさつとしたいと思います。

【令和2年12月18日 学校長】

令和2年度高校生未来の職業人育成事業

令和2年度高校生未来の職業人育成事業

詳細はこちらをクリックしてご覧下さい。

家庭科【食物文化科】便り〔12月〕クリスマスのテーブルコーディネート

12月の中旬は二十四節気の大雪。昼の気温が10℃を下回る日も。

◆校長室のテーブルコーディネートはクリスマスのものに変わりました。

今月のテーブルコーディネート

メンバー

(校長コメント)

・この季節になると、「公式・サンタクロースからの手紙」の申込み案内が、個人宛てメールに届きます。我が家の子どもたちが成人してしまっても配信停止を依頼していないため毎年送られてきます。

・さて、このコロナ禍でサンタクロースはどのように対応するのか?心配するところですが、「今年のクリスマスは中止しないよ」というメッセージがWeb上に出されているようで、少し安心しました。

・サンタクロースを信じるかどうかは個人の問題ですが、未来に希望を持つ気持ちは全世界で共有したいものですね。

・今年のクリスマスは、静かに“stay home”で。

雪化粧の拓陽高

◆この季節、宇都宮から北上すると大きな川を渡たびに景色が変わることがあります。

◆今日は、那須野が原の自然を感じることができました。しかし、夕方から明日朝の路面には注意しましょう。

大山門から正門ロータリー付近

全国高等学校駅伝競走大会 激励会

組合長の菊地様より激励の言葉と激励品としてお米をいただきました。

大会出場に際して、地域の方々より多大なるご支援をいただき、誠にありがとうございます。

男子第71回 全国高等学校駅伝競走大会

12月20日(日)男子:12時30分出発

祝 全国高校駅伝大会出場!

これも日頃から多くの皆様のご指導ご鞭撻のお陰と感謝申し上げます。出場に際し、本校同窓会・PTAの全面バックアップのもと、大会で選手達が十分に力を発揮できるよう、準備を進めているところではありますが、もし高校駅伝にご興味があり、ご支援いただける場合は、学校(0287-36-1225)までご連絡ください。別途、詳細についてご連絡させていただきます。

今後とも陸上部長距離チームへのご声援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

家庭科【食物文化科】便り〔11月〕冬のテーブルコーディネート

「朝夕の寒さが身にしみる今日この頃」、「枯葉の舞い散る折」

などの挨拶がふさわしい季節となりました。

◆校長室のテーブルコーディネートは白を基調としたものに変わりました。

今月のテーブルコーディネート

(校長コメント)

・11月に入ると「今年の冬は寒冬? 暖冬?」という話題がよく聞かれるようになります。気象庁からは平年並みという3か月予報が出されています。

・縄文時代前期(約6,000年前)頃は地球の気候が最も暖かかった時期で、現在よりも平均で2度ほど気温が高かったそうです。南極や他の大陸の氷河が溶け出して、当時の日本列島は大きな影響を受けたようで、海面の高さが現在よりも4~6mほど高くなっていたそうです。現在の栃木県は海なし県ですが、縄文時代には渡良瀬遊水地付近は海に面していたようです。

・そういえば、私が小学生の頃は、氷河期(氷期)に向かっているのではないかという少年マンガの文章がありました。根拠は不明でしたが、雪の日に読んだので妙に説得力があったのを覚えています。そのときから50年。地球温暖化が止まらない状況になるとは思っていませんでした。

★人の一生は100年、人類の歴史は数千年。これに対して大自然は数万年という単位で大きく変動しています。地球温暖化の脅威を心配するならば、毎年、「寒さ」を感じられることは喜ぶべきことかもしれませんね。

フラワーアレンジメント体験(作品を校長室に展示)

とてもすてきな作品ができて、校長室にも飾っていただきました。学校においでいただいたお客様にもたいへん好評です。

家庭科【食物文化科】便り〔10月〕秋のテーブルコーディネート

季節は錦秋から立冬へと進んでいきます。

最低気温が10℃を下回る日がもうすぐです。

◆校長室のテーブルコーディネートのコーナーはハロウィン(ハロウィーン)のかぼちゃが並びました。

今月のテーブルコーディネート

メンバー

(校長コメント)

★ハロウィンの発祥は、古代ケルト人と言われています。

★秋の収穫や宗教的な儀式として行われていたもので、カブやサトウダイコンの中をくり抜いてランタンを作り、飾っていたようです。

★ハロウィンがアメリカに伝わった際に、カブの代わりにたくさん獲れていたカボチャを使うようになったそうです。

★このアメリカ式が世界中に広まったため、ハロウィンのカボチャが定着したといわれています。

★日本で注目されるようになったのは1990年代以降です。東京でのハロウインの仮装は、近年、社会問題となっています。新しい生活様式の下、日本でどのように定着していくのか、これからも工夫が必要ですね。

大山農場見学

10月27日(火)に収穫祭が行われ、本校生が生産した牛肉や米、野菜の命に感謝をしながら全校生で特製のお弁当を食べました。

ペンタゴンプロジェクト発表会

各学科の特色ある活動を互いに発表し合うことで、一体感を醸成し、5学科の「調和と共生」を推進することを目的に行われています。

食品化学科、農業経営科、生物工学科、食物文化科、普通科、農業クラブの生徒の皆さんが各学科の取り組みを紹介しました。

体育館の後方には各学科が作成した掲示物も掲示されていました。

収穫祭

・ 今年はコロナウイルス感染症の影響で収穫祭の実施も危ぶまれましたが、

形式を変えて実施することができました。

・ 春からの農場の実習お疲れ様でした。

休業中の農場の管理、今回の収穫祭を工夫して下さった先生方、

たいへんご苦労様でした。

・ 日々の生活を支える食物と農業への感謝の気持ちを大切にしながら、

みんなでお弁当を味わい、収穫を祝うことができました。

(食材)

白菜20個 ダイコン20本 ネギ200本(農業と環境)

白米100kg(作物部)牛肉100kg(畜産部)

家庭科【食物文化科】便り〔9月〕秋のテーブルコーディネート

◆3年生の課題研究のメンバーが校長室のテーブルコーディネートのコーナーの模様替えに取り組みました。

◆季節は秋。富士山の初冠雪、日光の最低気温が10℃を下回ったことなどが伝えられています。紅葉、月見だんごなど、「和」を感じさせるテーブルに変わりました。

今月のテーブルコーディネート

今月のメンバー

(校長コメント)

★お月見とは、一般的には旧暦8月15日の「十五夜」をさします。2020年の十五夜は、10月1日(木)です。

★十五夜は秋の美しい月を観賞しながら、秋の収穫に感謝をする行事で、「中秋の名月」と呼ばれています。現段階では天気が心配される予報です。夜、回復することを期待しています。

★大山農場の稲刈りの様子もアップされていますので、ちょうど季節に合ったテーブルコーディネートですね。

令和2年度高校生未来の職業人育成事業

詳細はこちらをクリックしてご覧下さい。

就職希望生徒面接指導

【面接の作法・心得を丁寧にご教示くださる講師の方】

講師の方、ありがとうございました。

稲刈り

実りの秋ですね。

今年は、新型コロナウィルスの影響で例年より遅めの田植えでしたが、無事に収穫することができて何よりです。

文理選択ガイダンス

【講師の方の熱心なお話に引き込まれる生徒たち】

将来の仕事や進学先などを総合的に考えた上で慎重に検討する、文系・理系を問わず学習時間を増やすなど、進路意識が高まるような講話をいただきました。今日のガイダンスは、今後、文系に進むのか理系に進むのかを決める際の大きな手がかりになると思います。講師の先生方、ありがとうございました。

家庭科【食物文化科】便り〔8月〕夏のテーブルコーディネート

◆3年生の課題研究のメンバーが校長室のテーブルコーディネートのコーナーの模様替えに取り組みました。

◆7月のアサガオから、今月は黄色のひまわり。麦わら帽子(straw hat)にも小さなひまわり添えられ、アクセントになっています。

今月のテーブルコーディネート

今月のメンバー

(校長コメント)

・毎月、どのようなテーブルになるか楽しみにしています。

・次のように、想像力を働かせると世界が広がります。

★ ルノワールの絵に「麦わら帽子の女」がありますが、この帽子のイメージとは少し違いますね。一方、ひまわりと言えばゴッホの絵が有名です。

★「麦わら帽子」も向日葵(ひまわり)も夏の季語です。

残念ながら、「一句」浮かんできません。

校長あいさつ(要約)第2学期始業式

始業式のあいさつでは、以下の二点をお話ししました。

(1)2学期のスタートにあたって

1学期終業式にお願いした「『自分の力で何かやった』という手ごたえをつかめるよう意識して取り組んでください。」というメッセージを振り返ってお話しました。

◆新しい生活様式の下、制限の多い中ですが、授業、学校行事、部活動、さらにうちでの過ごし方など、仕切り直しのために身の回りを再確認することをおすすめします。

◆周りは変わっていないけれど、「自分との向き合い方」、「心の持ち方や物事に取り組む姿勢」を変えてみてはどうでしょうか。

(2)文科大臣のメッセージについて

◆これまでの歴史の中でも、不測の事態が生じて、人々の間に不安が広がり、他者を思いやる心を失ってしまったのではないかと感じる出来事が数多く起こりました。

◆平和に思える日本ですが、この夏休み中も相変わらず放送やネット上で、対面あるいはSNS上で人の心を傷つけるような言動が話題になりました。

◆身近な学校、家庭でのコミュニケーションが基本であることを忘れないようにしましょう。

(関連する内容が8月28日付で県のホームページに掲載されましたのでご紹介します。)

◆栃木県知事のメッセージとともに、「新型コロナとの闘いを乗り越えるオールとちぎ宣言」が県と市町の共同で示されました。

◆また、これを受けて保護者の皆様向けに県教育委員会の人権教育室が資料を作成しました。こちらはお子様を通じて配付させていただきます。

(引用)県ホームページより(http://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/alltochigisengen.html)

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感染された方や最前線で治療にあたる医療従事者、その家族等への偏見や差別、心無い誹謗中傷などが問題となっています。

新型コロナウイルス感染症を理由とした偏見や差別、いじめなどは決して許されません。

これからも続く新型コロナウイルス感染症との闘いを、”おもいやり”と”やさしさ”を持って乗り越えていくために、8月21日の市町村長会議において、県と市町が共同して「新型コロナとの闘いを乗り越えるオールとちぎ宣言」を実施しました。

県民の皆様にも、この宣言の思いを受け止めていただき、一緒に新型コロナとの闘いを乗り越えていきましょう。(栃木県知事 福田 富一)

【新型コロナとの闘いを乗り越えるオールとちぎ宣言】

新型コロナは、誰もが感染しうる病気です。私たちが闘っているのは、ウイルスであり、人ではありません。

感染された方やその家族等への偏見や差別、誹謗中傷等は、対象となる人の心身を深く傷つけ、平穏な生活を脅かすばかりでなく、差別を恐れて受診をためらうなどの行動に繋がり、更なる感染の拡大という負の連鎖を招きかねません。

県と市町は、県民の皆さまと一緒に、大切な人やくらしを守るため、“おもいやり”と“やさしさ”を持って、新型コロナとの闘いを乗り越えていくことをここに宣言します。

◇感染された方やその家族などに対する差別、誹謗中傷等は、決して許しません!

◇医療従事者をはじめ、わたしたちの健康やくらしを支えるために奮闘されている方々に心から感謝し、エールをおくります!

◇県外から来られる方々を非難せず、お互いに尊重し合います!

◇県民の皆さまとともに、互いの立場を思いやる心とやさしさを忘れず、新型コロナとの闘いを乗り越えていきます!

(令和2(2020)年8月21日)

(http://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/documents/alltochigisengen.pdf)

校長あいさつ(要約)第1学期終業式

◆保護者の皆様には、お子様を通じて「PTA夏季支部会資料」を配付させていただきました。

◆学校長からは、以下の四点についてお話ししました。

(1)SNSは補助的なコミュニケーションのツールです。SNSの世界だけで解決しようとしないことが大切です。

(2)夏季休業中は各自のペースで過ごす日々となります。生活リズムを整えて、自律的に行動することが大切です。新型コロナウィルス感染症や熱中症に備えるためにも、犯罪・トラブルに巻き込まれないためにも、日々の行動、習慣は大切です。

(3)9月からの学校行事について、先生方が検討を重ねています。この後の状況の変化によって、計画通りできるか心配な点も多々あります。代替案も含め、みんなで知恵を出し合って取り組んでいきたいと思いますので、皆さんの頑張りと協力に期待しています。

(4)この夏休み、「自分の力で何かやった」という手ごたえをつかめるよう意識して取り組んでください。3年生は各自の進路実現に向けて、2年生は学科や部活動などの中核的な存在として力をつけてください。1年生は向上心をもって様々な分野にチャレンジしてください。

【令和2年8月5日 学校長】

令和7年度高校生等奨学給付金について

「高校生等奨学給付金」の申請を受付中です。

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、一定の要件(生活保護受給世帯・道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)を満たす世帯に対し支給する返還不要の給付金です。

本校事務室に申請書類一式を御用意しておりますので、申請を希望される場合は、保護者様または本校生徒に事務室にお越しいただき、申請書類をお受け取りください。

また、申請書の最終提出期限は、令和7年10月31日(金)までとなっておりますのでご注意ください。

詳細は、県ホームページからもご確認いただけます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/gakkoukyouiku/koutou/kyuufukin_k.html

〈那須拓陽高等学校 事務室 TEL:0287-36-1225〉

受付時間:8時20分~16時50分

令和7年度会計年度任用職員の募集について

本校乃木農場における家畜管理作業(搾乳)の職員を募集します。

詳細は募集概要及び募集要項をご覧ください。

大山記念館の見学(現在、中断しています)

大山記念館の見学は、現在、都合により中断していますので御了承ください。なお、外観のみの見学は受け付けておりますので、希望する場合は一週間前までに本校事務室までご連絡ください(TEL 0287-36-1225)。

欠席等の連絡方法は原則Web上の欠席等連絡フォーム(24時間利用可)による連絡とします。

連絡フォームURLはこちら

インフルエンザ等に罹患したときは、出校停止になります。感染が疑われるときは、必ず検査を受けてください。出校する際は、登校申出書または証明書を提出してもらうことになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

令和7年度の中学3年生向け情報

令和7年度の中学2年生向け情報

創立80周年に向けて、親子三世代調査へのご協力をお願いいたします。

現在、緊急連絡はありません。

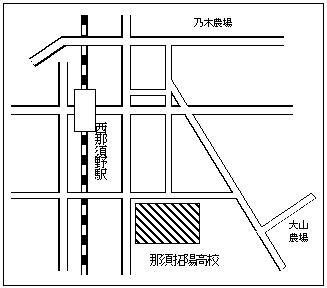

JR西那須野駅から徒歩で7分

<乃木農場>

〒329-2711

栃木県那須塩原市石林851

(google map)

TEL:0287-36-1157

通学時は、明るい道を複数で通るなど、十分に注意して登下校してください。何かありましたら、学校や警察にすぐに連絡してください。