文字

背景

行間

校長室便り

【高校】高校野球「開会式」

7月8日(金)、9時から県営球場で「第104回 全国高等学校野球選手権栃木大会」の開会式がありました。61校58チームが勢揃いし、佐野高校も気合いの入った行進を見せてくれました。

開会式の来賓祝辞で、福田富一知事からこんなお話がありました。

「夏になると、毎年思い出すのは、50年前、自分が中学生、そして高校生だった時、最後の大会で負けた試合のことだけである。勝った試合のことは覚えていない。負けたくやしさ、同時に、やり切ったという気持ちは人生の宝物でもある。どのチームも勝ち残れるわけではないし、勝つことがすべてではない。この夏の経験が、皆さんの人生にとって宝物になるよう、頑張って欲しい。」といった内容でした(記憶が間違っていたら、ごめんなさい)

このお話は、高校野球だけでなく、様々な部活動をやっている高校生に共通することだと思います。

高校野球だけが特別というわけではなく、一人一人にとって、全力で燃焼できるものがあることが、これからの人生をさらに豊かにしてくれるのではないかと思います。

そうした皆さんの頑張りを本校は全力で応援しています。

なお、本日、開会式に先立ち、部長・監督として、永年貢献されてきた方の表彰式がありました。

本校の大嶋俊彦監督が、20年表彰を受けました。おめでとうございます。

【高校】高校野球「開会式」前日!

7月7日(木)放課後、第二グランドで練習している「野球部」を訪問しました。

野球部員は、明日の開会式に向けて、気合が入っていました。

まず、部長の若田部夢翔君(3-2)に、今の気持ちと抱負を語ってもらいました。

「明日の開会式は3年ぶりに開催されますが、自分たちにとって初めての体験です。試合と同じくらい気合を入れて、行進したいと思います。また、1回戦の宇都宮北高校は練習試合で戦ったことはありますが、強いチームです。しかし、この1回戦に勝利し、一気にベスト8まで勝ち上がります!」

*力強い言葉に感動しました。自分たちに自信を持っていることが伝わってきました。

この後、一人一人、大会に向けた決意を語ってくれました。

素晴らしいコメントの連続で、チームとしての一体感を感じました。

古橋悠斗君(3-4)、猿橋広大君(3-2)

松本響輝君(3-3)、三品遥人君(2-4)

田中大喜君(2-1)、大門侑之将君(2-3)

須永涼雅君(1-3)、宮田光君(1-3)

仁木大登君(1-1)、小林累偉君(2-3)

郷煌太朗君(2-2)、仁木育君(1-4)

松井悠人君(1-2)、飯塚蕪我君(1-2)

米田陸玖君(1-3)、堤崎宗司郎君(1-4)

松井梓紗さん(3-3)、原島亜純さん(2-2)

青木優奈さん(1-3)、新井柚香さん(1-3)

明日の開会式、そして、10日(日)の1回戦、全力で頑張ってください。

学校全体で応援しています。

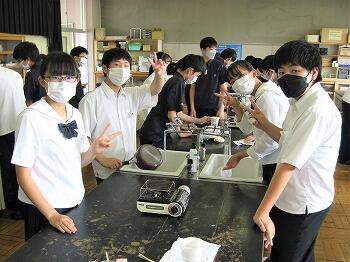

【高2】クビアカツヤカミキリの駆除作戦!

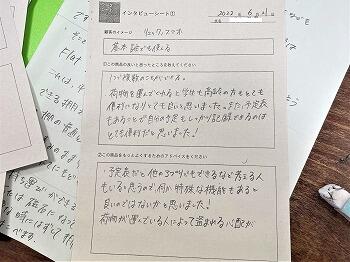

7月4日(月)放課後、「外来種クビアカツヤカミキリの駆除」をテーマに研究している高校2年生の課題研究班が、佐野高校のサクラを守るために何ができるかをプレゼンしてくれました。

(左から)山田ふうこさん(2-3)、海原透矢君(2-4)、門脇行貴也君(2-4)

研究班の生徒たちは、専門家から効果的な駆除対策についてレクチャーを受けており、事務室の小倉さんにも同席してもらい、本校でできる具体的な対策について検討しました。

課題研究班の山田さんと海原君は、中3のシンカゼミでも「クビアカツヤカミキリ」研究を行っています。本種の生態や被害の実態、駆除方法などについて、小学校で模擬授業を行っています。

その当時と比べて、クビアカはどんどん生息地を広げていることから、高2での課題研究のテーマとして、駆除作業に取り組む事にしたそうです。山田さんたちは、本校の敷地内のサクラにクビアカの幼虫が生息していることを確認してくれました。また、⒍月下旬からは成虫を確認しています。

クビアカツヤカミキリの成虫

そこで、校内のサクラと梅の樹から出てきた成虫が他に飛んでいかないように、また、他から成虫が入ってこないように、目の細かいネットで樹の周りを覆うことから、始める事にしました。

事務室の小倉さんは、すぐにネットを購入してくださいました。

樹の周りに落ちている木くずは「フロス」と呼ばれており、幼虫が樹の中を食い荒らしている時に出てくるものです。これが見られると、その樹に幼虫がいることが分かります。

7月⒍日(水)

班員3名と小倉さん、事務長さんと一緒に作業に取りかかりました。

このように、ネットで樹木を覆います。

成虫を見つけたら、直ちに捕獲し駆除します。

ためらわずに殺処分しなければなりません。

保健室前の梅の老木にもネットで覆いました。

校庭の北側のサクラの樹(5本分)にもネットをかぶせました。約2時間の作業でした。

佐高の象徴でもあり、入学式を彩るサクラを守りたい、という生徒たちの熱い思いが伝わってきました。

この後、駆除の第2段階として、成虫を捕獲するワナをたくさん作って設置することで、被害を食い止めようと考えているそうです。先行事例の文献を調べて、設計図を作っていました。

佐高のサクラの樹を守るため、ここまで頑張ってくれている生徒たちを頼もしく感じました。

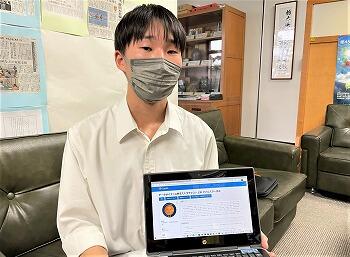

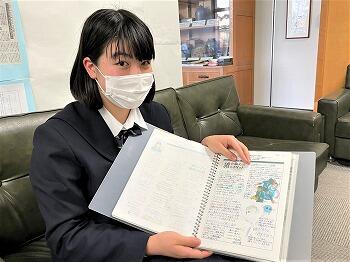

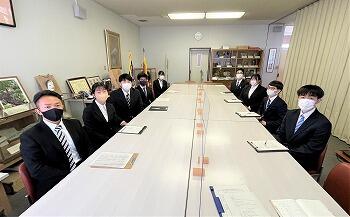

【中3】宇都宮大学 iP-U 合格!

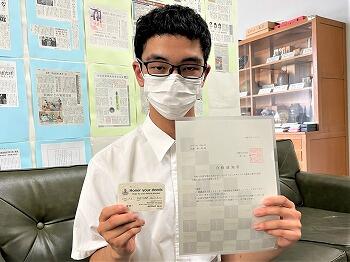

7月6日(火)昼休み、中学3年1組の松葉紳一郎君が、宇都宮大学の「令和4年度グローバルサイエンスキャンパス(iP-U)」に合格したことを報告に来てくれました。

宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス(iP-U)は、高校生が大学で科学に触れるだけでなく、実際に大学生と同じように研究することができる高度な内容です。当然、高校生を対象にしていますが、今回、中学3年生で応募したところ、非常に高い倍率であるにもかかわらず合格しました。筆記試験と動画による自己アピールにより決定しました。

7月23日に、宇都宮大学で開校式が行われますが、私も出席することになっています。なお、今回、佐野高校生も2名合格しています。(佐高・佐附中合わせて3名合格しました)

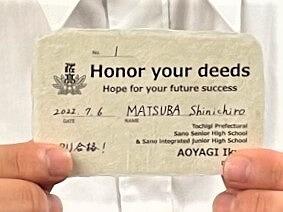

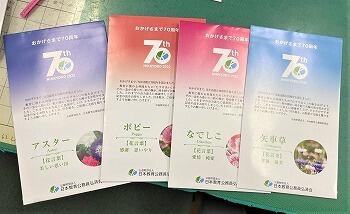

なお、松葉君のように、様々な活動の成果を報告に来てくれる生徒はどんどん増えています。そこで、そのような生徒の頑張りを称える「表彰カード」を作成しました(限定150枚)。佐野市の特産物である「飛駒和紙」による名刺サイズの「表彰カード」です。業者に特注して作りました。

今回の松葉君の偉業は「表彰カード」の第1号として、授与いたしました。我こそはという生徒は、是非、校長室まで報告に来てください。楽しみにしています。

【高校】陸上競技部インターハイ出場!

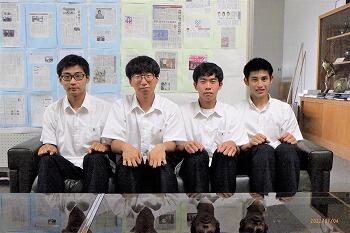

7月4日(月)昼休み、インターハイ出場を決めた男子100m(小野君)、4×100mリレーの(熊倉君、小野君、須藤君、若菜君)が報告に来てくれました。

(左から)熊倉君、小野君、須藤君、若菜君

総体県予選大会(5月12~15日)に続いて、北関東地区予選大会が6月17~20日に行われました。この大会で6位以内に入賞すれば、インターハイ出場が決定します。

男子100mは、予選参加者24名中、準決勝(16名)に進出、決勝(8名)にまで残りました。決勝で小野君は自己ベストを上回るタイム(10秒90→10秒85)で6位入賞を果たし、見事インターハイ出場を決めました。

男子4×100mリレーは、参加チームの競技前のタイム順位では13番と、入賞には程遠い状況でした。しかし、決勝に進出し、決勝でもチームベストを大きく超えるタイム(42秒04→41秒45)で、4位と大健闘しました。

インターハイ出場、おめでとうございます。

以下は、インターハイ出場を決めた4名のコメントです。

須藤涼佑君(2-1、リレー第1走者)

→「リレーで4位になれたことはとても嬉しかったです。応援に来てくれていた両親の前でインターハイ出場を決められて、よかったです。」

小野悠人君(3-1、リレー第2走者、100m)

→「同じ日に、100mの準決勝と決勝、そしてリレーの決勝と3本のレースを走りきりました。最後のリレーの決勝では、足がつりそうになってしまい70%の力しか出せませんでしたが、3人を信じて走りました。」

熊倉直希君(3-1,リレー第3走者)

→「高校に入ってからコロナの影響で大会も思うように行われない中、2年生の時に大けが(肉離れ)をしてしまいました。約4ヶ月、満足に走ることができませんでしたが、3年になってから復活することができました。3年生でインターハイに出られることは、自分にとって大きな価値があります。」

若菜敬君(1-4、リレー第4走者)

→「高校で陸上部に入ったときは、バトンもうまく渡せませんでした。チームではアンカーを任されていますが、プレッシャーも大きいです。先輩たちが繋いでくれたバトンを持ってゴールします。」

素晴らしいコメントでした。

インターハイでの活躍を期待しています。

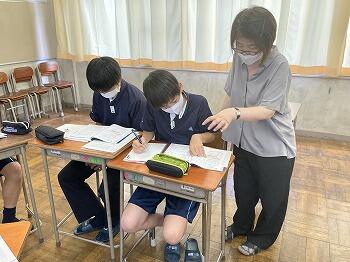

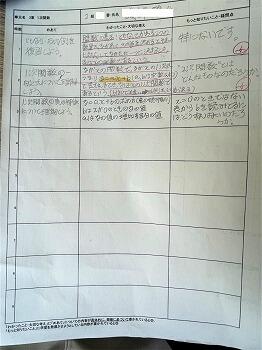

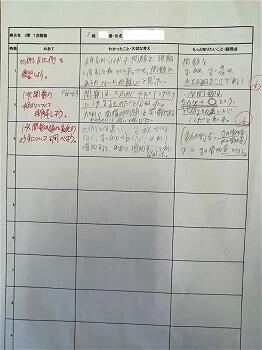

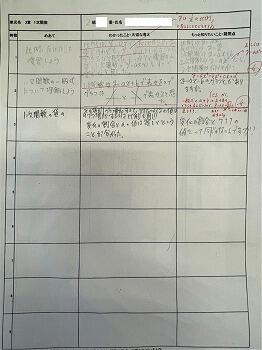

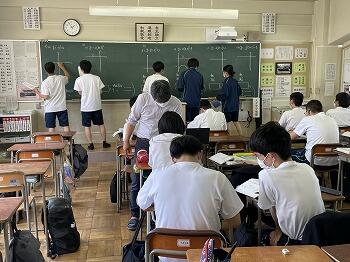

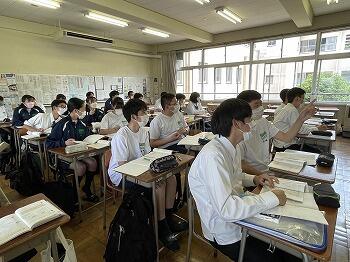

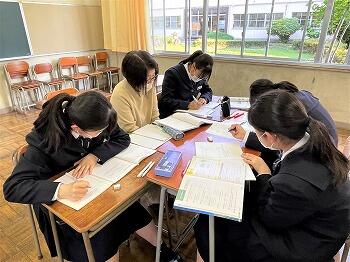

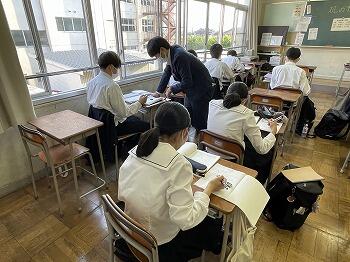

【中2】「数学」の授業見学(安藤先生、山田先生)

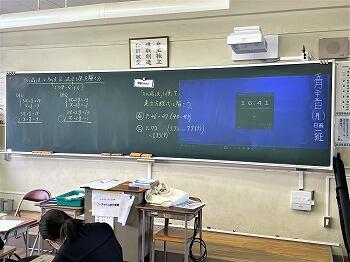

7月1日(金)7限目、中学2年2組の「数学」の授業(2分割、安藤先生・山田先生)を見学しました。今日の授業のめあては「一次関数の表の特徴を理解しよう」です。

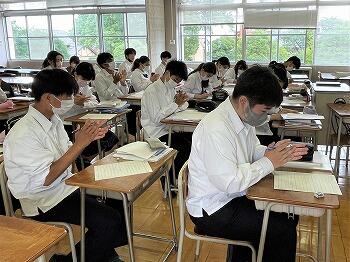

数学の授業は、最初にこの時間で理解する内容と問題が示され、後は、班ごとに教え合ったりしながら、生徒たち自身でどんどん進めていきます。

選択①教室でも、2組を2分割したもう一方のクラスが、山田先生の授業で行われています。

ここでも、生徒たちが教え合いながら進めています。

先生はその手助けに徹しています。

教え合うことは日常的なので、教えてもらうことに抵抗感はありません。

班全体で、全員が理解できるまで、学び合いは続いていきます。

そして、今日学んだことを確認したり、整理したりします。

最後に、今日の授業の振り返りで、わかったことや質問などを書いて提出します。

↓こんな感じです。

*今日の授業は、一次関数の最初の内容だったこともあり、皆さん、すらすらと理解できていたようです。

「誰一人として置いていかない」という方針の下、生徒たちも、その趣旨を理解して自発的に活動しています。とてもよく頑張っていると思います。

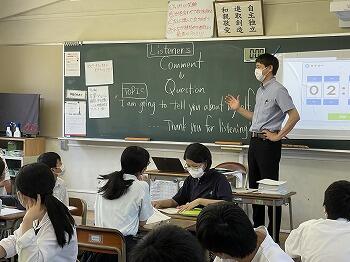

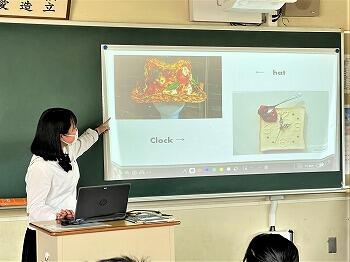

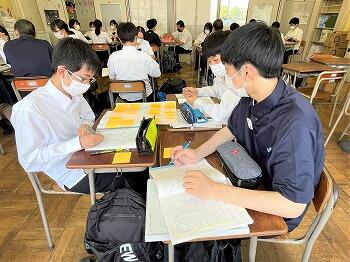

【中2】「英語」の授業見学(高木先生)

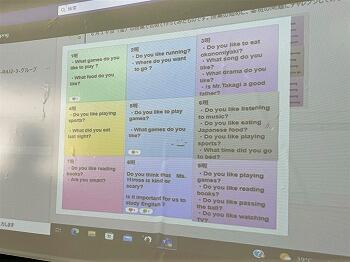

7月1日(金)3限目、中学2年1組の「英語」の授業(高木先生)の授業を見学しました。授業の前半では、パフォーマンステストの練習が行われていました。

今回のパフォーマンステストは、「自分の好きなこと」をALTのクロイ先生にスピーチします。そのための準備として、自分が好きなことや興味あることのマップを作り、それをもとに話す内容を考えます。

また、相手のスピーチについても内容を記録します。

ペアワークの相手を何度も変えてスピーチの内容を改善していきます。その際に、聞き手側からも、ここが良かったとか、ここはこうした方が良い、といったアドバイスがありました。また、高木先生からも、自分のことを一方的に伝えて終わりではなく、相手に「~のこと知ってる?」といった質問を交えると、会話になってくる、という提案もありました。今後は、パフォーマンステストの本番に向けて、完成度を高めていくことになりそうです。

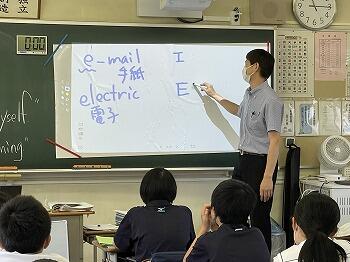

授業の後半は、教科書の内容に戻りました。単語の発音については、デジタル教科書を使って練習しています。

言葉の意味についても確認しました。例えば、「e - mail のeって何?」や「Take の意味の覚え方」など、いろいろな話が飛び出してきます。

*高木先生の授業では、英語で自分のことを伝えることに楽しさを感じられるよう、様々な工夫をしています。常にたくさんの人とでペアワークをすることで、恥ずかしさはなくなってきます。また、最初はうまくできなくても、相手のいい表現をプリントにメモし、自分の表現に取り入れたりすることで、コツがわかってきます。自分一人ではできなくても、仲間と取り組むことで、表現力がどんどん身に付いてきます。それを楽しいと感じられるようになれば、英語の勉強も楽しくなっていきます。高木先生は、そうした授業を目指していると思います。

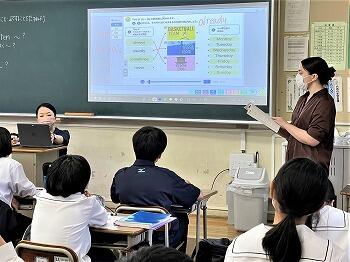

【中2】「英語」の授業見学(廣瀬先生)

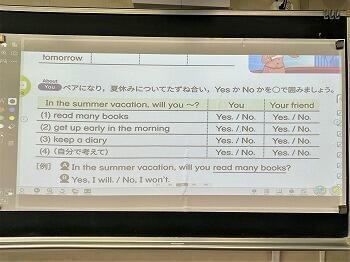

6月30日(木)5限目、中学2年3組の「英語」の授業(廣瀬先生)を見学しました。「夏休みをどう過ごすか」と「Ifを使った仮定文」を使ったペアワークを行っていました。

生徒は2人1組のペアになり、「夏休みに~しますか」というやりとりをしていました。

続いて、「Ifを使った仮定文」を使って、「もし、晴れていたら、雨だったら、暇だったら、元気だったら、何をするか?」を何人かとペアを変えて、やりとりをします。

生徒たちは、もうすっかりペアワークはお手の物になってきています。恥ずかしがったりしている生徒の姿は見かけませんでした。

最後は、次回の授業の説明が行われました。タブレットのホワイトボードという機能を使って、単元の文章に関する質問文を考えます。一人一台パソコンを使って、新たな取り組みにも挑戦しています。

*プロジェクターを効果的に使い、ペアワークで繰り返し学習することで、英語が楽しく学べるよう工夫がなされていました。

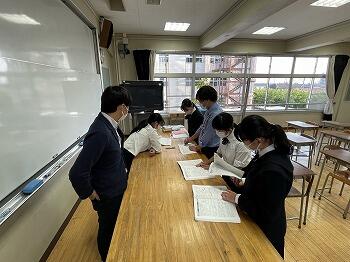

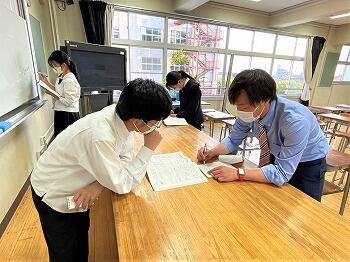

【高1】マレーシアとの協働研究チーム結成!

6月30日(木)期末試験終了後(12時30分~)、高校1年生で「マレーシアの高校生との協働研究」に参加するメンバーの打ち合わせがありました。

木村先生と大嶋先生から説明がありました。

7月9日(土)にマレーシアの高校生との「オープニングセレモニー」が予定されています。

それに向けて、チームリーダー、サブリーダーを決め、司会、学校紹介など、担当を決めました。

司会担当です。

学校紹介担当です。

そして最後に、リーダーの山﨑厘太朗君から、「これからの活動を楽しみながらやっていこう!」という決意表明がありました。

マレーシアの高校生との協働研究は、いくつかの班に分かれ、それぞれでテーマを決め、お互いに連絡を取り合って研究を進めます。発表は12月を予定しています。まずは、9日(土)のオープニングセレモニー、頑張ってください。楽しみにしています。

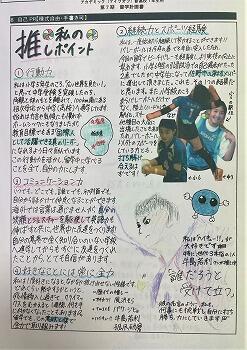

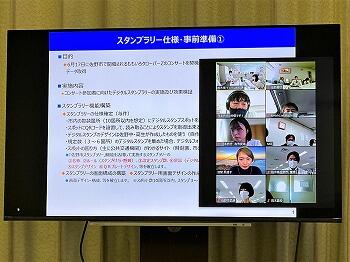

【高3】ももクロプロジェクト校長室訪問

6月30日(木)12時20分~、校長室に「ももクロプロジェクト」の高校3年生のメンバーが挨拶に来てくれました。ももクロコンサート(17日)以降、期末試験だったので、期末試験最終日に、プロジェクトのお礼に来てくれました。

身近な風景 ~クチナシの花

6月28日(火)正面玄関前に植えてあるクチナシの花が満開です。つぼみから開花までを追ってみました。

(上段)朝から半日かけて蕾が少しずつ膨らみ、おそらく、夜のうちに開花し始めます。

(下段)さらに半日かけて、花びらが開いていきます。

正面玄関前のクチナシの生垣には、八重咲きの花と一重の花が混在していました。

おそらく、2つの品種のクチナシが混植されているのでしょう。

一重の花からは実ができ、八重咲きの花からは実ができません。

一重咲きの花 →実が出来る

八重咲きの花 →実はできないがバラの花のようで、とてもいい香りがします。

毎日、新しい花が咲いています。しかし、2日後には、しおれてしまいます。

【高2】新プロジェクト「♯アップサイクルTOCHIGI」開始!

6月20日(月)放課後、新プロジェクト「♯アップサイクルTOCHIGI」の参加希望者10名(高2)を対象に、説明会およびキックオフミーティングを行いました。

本プロジェクトは、東武鉄道株式会社が、来年7月から、50年ぶりに特急スペーシアの新型車両が運用されることを機に、『栃木県を舞台に、鉄道から始まる新しい旅行やライフスタイルを共創するプロジェクト「♯アップサイクルTOCHIGI」』として始まりました。

(「♯アップサイクルTOCHIGI」のプレスリリース資料より引用)

言ってみれば、東武鉄道が社運をかけて実施する一大プロジェクトなのですが、新しい旅行やライフスタイルを若い世代(高校生)から提案してもらおうという企画です。 →♯アップサイクルTOCHIGI

スペーシアは、御存じの通り、東京と栃木を結ぶ特急です。そこで、東京の代表として「岩倉高校」(この学校は古くから鉄道人を養成する学校です。上野駅前に校舎があります。)と栃木県の代表として「佐野高校」にこの企画に協力していただけないか、というオファーがありました。栃木県教育委員会や栃木県、とちテレなどからも是非、という声があったそうです。本校の探究学習や様々な取り組みは、本県だけでなく、全国的にも知名度があり、やるなら佐野高校しかないと熱烈なラブコールを受けました。そこで、希望する生徒がいるならと、高校1,2年生を対象に、生徒に希望者を募ったところ、高校2年生10名が名乗りをあげてくれました。こうして、今日の日を迎えました。

そこで、今回は、総合プロデュースを担当している「株式会社XPJP」の代表である渡辺賢一様(内閣府 クールジャパン官民連携プラットフォーム ディレクター)が来校し、生徒への説明と、新プロジェクトのキックオフミーティングを行いました。

本プロジェクトは、岩倉高校の有志生徒16名と佐野高校の有志生徒10名が、チームになって、それぞれの持ち味を生かしたアイディアを出し合い、鉄道をめぐる新しい旅やライフスタイルの企画を作成します。

このプロジェクトの凄いところは、そうしてできた企画を「社会実装実験」として、今年度中に、実際にスペーシアを1列車チャーターし、実際にやってみて検証する、ところまでやることになっています。そして、このプロジェクトの進行に合わせて、とちテレが、番組内で定期的に紹介してくれることになっています。そのため、今日も、とちテレが取材に来ていました。

説明に続いて、岩倉高校の有志生徒との顔合わせがありました。

生徒代表から、自分たちが考える「鉄道を使った新しい旅やライフスタイル」に関する夢を語ってくれました。

それを受け、本校からも、自分たちの考える夢を語ることになりました。

突然の無茶ぶりでしたが、そんな時でも、アドリブで3名の生徒が、今その場で考えたアイディアを語ってくれました。こんなことを物おじせずにできることも、このプロジェクトでは重要なのかなと思いました。

当然ながら、素晴らしいプレゼンでした。岩倉高校の生徒さんからも大きな拍手が起こりました。

また、岩倉高校から、本校にも鉄道ファンがいるかどうかを聞かれ、しっかり名乗りをあげてくれました。

こうして、キックオフミーティングも大成功で終わりました。

記念撮影をしています。

また、本校のチームリーダーを募集したところ、すぐに2人が手を上げてくれました。

(右から)田部田春香さん(2-1)と小熊優衣さん(2-2)の二人です。

二人とも、こんな大きなプロジェクトに関わることができるのは、めったにないことなので、どうせなら自分からやってやろうと思い、手を上げてくれました。

*本プロジェクトは、期末試験が終わってから、本格的に動き出していく予定です。2校でどのように進めていくか、そこから、生徒たちには考えてもらいたいと思っています。教員が関わるのは、おそらく総合プロデュース担当との調整程度(スケジュール管理的なもの)で、あとは生徒たちに任せたいと考えています。(本校の担当教諭は石田先生です。)そうでないと、高校生ならではの独創的なアイディアはでてこないと思います。そして、それができる生徒たちであることを誇りに思っています。

*本プロジェクトについては、今回はこれまでの経緯も含めて校長から紹介しましたが、今後は担当の石田先生からの報告になります。

身近な風景 ~初夏の植物

6月26日(日)佐野周辺で咲いていた植物の花を集めました。予想以上にたくさんの植物が花を咲かせていました。

<ドクダミ>

この時期、一番目立つ花です。ドクダミという言葉からは、なんとなくダークなイメージがありますが、清楚な白い花は気高くもあります。花言葉は「野生」「白い追憶」。和名のドクダミは「毒矯み」を語源とし、毒を抑える効能があることに由来すると言われています。切り傷、虫刺され、胃腸病など、十種類の効能があることから「十薬(じゅうやく)」とも呼ばれるそうです。

<ホタルブクロ>

どこでも見かけるというわけではありません。たまたま見つけました。和名の「蛍袋(ホタルブクロ)」は、子どもが袋のような花の中にホタルを入れて遊んだことに由来すると言われています。花言葉は「忠実」「正義」。

<ヘビイチゴ>

これは花ではなく果実(実)です。見た目は、野生のイチゴのような感じもしますが、実は食用にならたいため、ヘビが食べるイチゴ、という意味で、実際に、ヘビがいそうな藪の中でたくさん見かけました。でも、ヘビは肉食なので、決して食べないと思います。

<トラノオ>

里山の日当たりのよい斜面に咲いていました。花(花穂)が虎の尾に似ているとして、このような名前が付けられたようです。いかつい名前ですが、繊細で優美な花だと思います。花言葉は「忠実」「堅固」です。

<ネムノキ>

夜になると葉が合わさって閉じるので、眠るように見えることに由来しています。

花言葉は「歓喜」夏の季語にもなっているそうです。確かに、ネムノキが咲いているのを見ると、夏なんだなあ、と実感します。この写真のネムノキは、道路沿いに生えているので、車からもよく見えました。

<アジサイ>

アジサイは、この時期の定番の花ですね。お寺の境内や公園にずらりと並んで咲いているのも見ごたえがありますが、里山の斜面に一株だけ、ひっそりと、あまり目立たずに咲いている、というのも、逆に存在感がありました。花言葉は「移り気」や「浮気」「無常」です。アジサイの花の色が時期によって変化することから付けられたと言われています。

<アザミの仲間>

単に「アザミ」という種はないそうです。キク科アザミ属のなどの植物の総称だそうです。葉に深い切れ込みがあるので、触ると痛いイメージがありますが、花自体もツンツンしていて痛そうです。しかし、切れ味鋭い明晰さも感じます。花言葉は「独立」「厳格」「報復」「触れないで」です。

<オオキンケイギク>

道路の歩道沿いに咲いていました。この花は、北アメリカが原産国で、1880年代に観賞用に移入されたものが広がってしまいました。在来種に悪影響を与えることから、2006年に「特定外来植物」に指定されました。また、日本生態学会により、「日本の侵略的外来種ワースト100」にも選定されています。生きた状態で移動させることは禁じられています。花言葉は「いつも明るく」「きらびやか」、日本では完全に悪いイメージですが、花自体に罪があるわけではありません。身勝手なのは、もちろん人間です。

<キク科の花?>

この花が何なのか、わかりませんでした。

誰か知っていたら教えてください。

こんな風に生えていました。

【教員】増田萌先生「茨戸レガッタ」優勝!

6月26日(日)昨日、北海道の札幌市内で「茨戸レガッタ」の予選が行われ、増田先生が1位で通過したことをお知らせしましたが、本日は強風のため競技中止となってしまいました。そのため、予選のタイムで、増田先生の「女子シングルスカル」優勝が決定しました。おめでとうございます。

今大会は、北海道という遠方ですが、全国から精鋭たちが集まってくる大会です。「成人女子シングルスカル」には12名がエントリーしていました。その中での1位は価値が高いと思います。また、増田先生が大学4年生の時、インカレ(大学のインターハイみたいなもの)で敗れた相手に勝つことができたという嬉しさを伝えてくれました。

増田先生からコメントが届きました。

「栃木国体に向けた強化の一環として、今回「茨戸レガッタ」に出場することになりました。今日はコースのコンディションが悪く、予選で試合は終わってしまいましたが、予選一位通過だったので、そのまま優勝ということになりました。国体に向けて、さらに強化していきたいと思います。」

予選で力を出し切れたことが、優勝に繋がりましたね。どんなレースも全力で取り組むことの大切さを感じました。よく頑張りました。

【教員】北海道「茨戸レガッタ」予選1位通過

6月25日(土)、本校の増田萌先生は、北海道の札幌市内を流れる茨戸川での「茨戸レガッタ」に出場しています。今日は、予選1位で通過したそうです。明日、決勝が行われます。優勝目指して頑張れ! 応援しています。

【中3】「英語」の授業見学(富永先生)

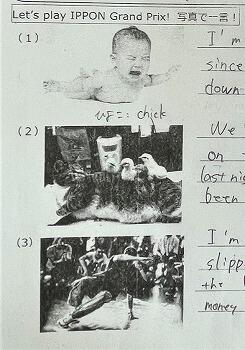

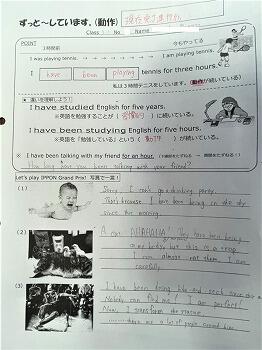

6月21日(火)5限目、中学3年1組の「英語」の授業(富永先生)を見学しました。現在完了進行形(have been ~ing ずっと~している)を使った文章を作っていました。

教科書では、こんな課題が載っています。

図を見て、「ずっと~していた」というせりふを考えます。例えば、モナ・リザの写真から「16世紀からずっと笑っています」などとします。

そこで、授業では、「Let’s play IPPON Grand Prix (一本グランプリ)」として、写真をみて、現在完了進行形の文章で一言、という課題に挑戦しました。

生徒たちは大ノリで自分の作った文章を披露しています。

面白かったものを何人かに発表してもらいました。

*ちょと一ひねりを加えることで、生徒のやる気を引き出す素晴らしい取組だと思いました。

【中3】「数理探究(理科分野)」の授業見学(中村先生)

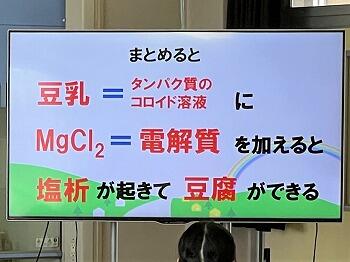

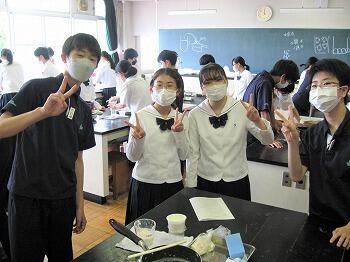

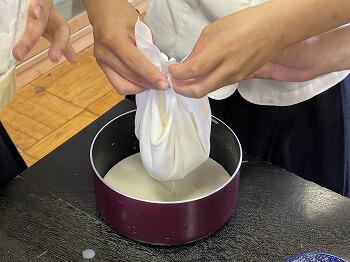

6月23日(木)6・7限目、中学3年2組の「数理探究(理科分野)」の授業(中村先生)を見学しました。今日のテーマは「自分で豆腐をつくってみよう」です。通常、理科の授業でつくったものを食べることはしませんが、今回、実習教諭の田所先生のご尽力で、調理器具をすべて調理室から調達し、衛生管理を徹底することで、調理実習と同じように、(希望者は)自分で作った豆腐を味見できるようにしました(画期的!)。生徒の期待は始まる前から高まっています。

今日の授業は、始まる前から異様な熱気に包まれています。

しかし、まずは頭をクールダウンするため、配付されたプリントをもとに、豆腐がどうやってできるのかを考えます。

生徒からは、今日の授業の重要なキーワードがポンポンとでてきました。

まずは、豆腐は何からできるか?

豆乳は市販されてもいますね。主成分は、たんぱく質です。

豆乳の中で、たんぱく質が水の中でどのようなに存在しているのかを学びます。ここでは、コロイド溶液という言葉を習いました。(実際には、高校で学びます。)

豆腐が固まる仕組みは、

豆乳(たんぱく質のコロイド溶液)に、にがり(塩化マグネシウム:電解質)を加えると、「塩析」という現象が起きて固まります。これが、豆腐が固まるメカニズムです。今回の数理探究のプログラムは、高校の化学担当のの茂木先生が開発してくれました。

そして、いよいよ「豆腐」作りが始まります。理科室の後ろの机には、すでに必要な調理器具が班ごとに並んでいます。

大豆は、水に浸けてあり、柔らかくなっています。

にがり(塩化マグネシウム溶液)も食品用の容器にパッケージされています。

大豆を浸していた水は捨てます。

大豆をミキサーに入れ、新たに水を200ml入れ、粉砕します。

ミキサーのスイッチを入れると、一瞬で、どろどろになります。

そこに、約50度のお湯を150ml入れ、さらに攪拌します。

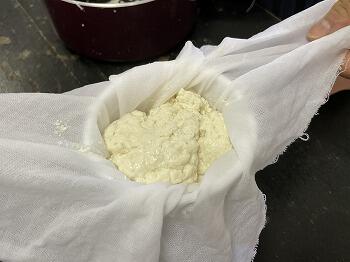

できたものを食品用のガーゼで越します。

ガーゼの上に残ったものが「おから」で、なべに溜まったものが「豆乳」です。

豆乳はバーナーで90度に熱し、約3分間静置します。

そこに、「にがり」を投入します。

すると、みるみるうちに豆乳が固まってきました。

固まってきたものをガーゼで越します。

見るからに「豆腐」っぽくなってきました。あとは、自分の重さで固まっていきます。

他の班も、うまくいっています。

さあ、仕上げの段階です。固まった豆腐をガーゼから、水を張った鍋に移します。

見事な豆腐の出来上がりです。

生徒たちは、どんな味がするか、もう我慢ができません。理科準備室から醤油を借りてきて、豆腐に直接かけています。

見るからにおいしそうです。大成功ですね。

あまりのおいしさに、ほっぺたが落ちそうです。

他の班でも、自分たちで作った豆腐のおいしさにびっくりでした。

*豆腐作りから、化学(コロイド溶液、電解質、塩析)について学びました。豆腐の味とともに、忘れられない記憶となることを期待しています。

これでまた一つ、理科が好きになってくれたようです。

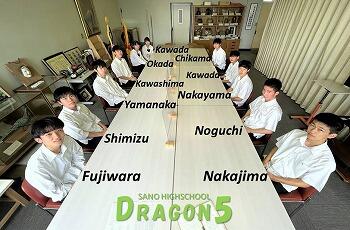

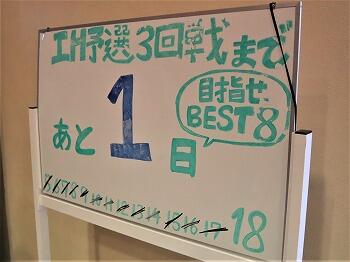

【高3】「バスケットボール部」県ベスト8達成!

6月23日(木)昼休み、バスケットボール部の3年生が、「令和4年度 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技栃木県予選会(インターハイ県予選)」で、目標のベスト8を達成した報告に来てくれました。おめでとうございます。

本校バスケットボール部は、県ベスト8を目標に頑張ってきました。

3年生の部員は、

中島裕太(部 長・背番号5)

藤原遼大(副部長・背番号6)

川田琉加(背番号7)

野口颯斗(背番号8)

川島陸久斗(背番号9)

山中澪耶(背番号10)

清水匠翔(背番号11)

柏瀬絢正(背番号12)

千竈康一郎(背番号13)

仲山航平(背番号14)

川田夢菜(マネージャー)

岡田晏歩(マネージャー)

以上、12名です。

ベスト8をかけた3回戦の前日、マネージャーが作った「ミサンガ」と「写真入りキーホルダー」が必勝のお守りとして渡されました。また、大会前には、それぞれが履いているバスケットシューズと同じ形のキーホルダーも渡されました。

マネージャーの心のこもったグッズの数々が、チームのモチベーションを高めてくれたそうです。

<ベスト8までの軌跡>

5月28日 佐高80 - 57栃木工高

5月29日 佐高70 - 64足高 →ベスト32

6月18日 佐高78 - 69小山西高 →ベスト16

佐高90 - 76栃木翔南高 →ベスト8

6月19日 佐高49 - 104宇都宮北高

*4日間に渡り、5試合を戦ってきました。これで、2年連続のベスト8達成です。本当によく頑張りました。おめでとうございます。

Q1:今大会で戦った5試合の中で、最も印象に残っているものは?

→「足利高校との対戦です。これまでに2回戦っていましたが、いずれも20点以上の差を着けられて負けていました。今回は最も接線で、やっと勝つことができました。自分たちの成長と達成感を感じることができ、嬉しかったです。」

Q2:足高に勝つことが出来た勝因は?

→「ディフェンスが強化されたことと、野口君が3ポイントシュートを6本決めたことが大きかったです。これでチームの雰囲気が盛り上がり、楽しくできました。超気持ち良かったです。」

Q3:チームの持ち味や強みは何ですか?

→「自分たちのチームは、一人一人が個性豊かですが、試合となると一つにまとまります。それぞれが役割を果たしており、監督の指示に従うだけでなく、自分の考えでプレーすることが出来ることが強みです。また、走り負けないことを目標に練習してきた成果が表れていました。そして、皆、仲が良いことが、プレーに出ていると思います。それを支えてくれたのは、マネージャーです。マネージャーなしには、ベスト8はなかったと思います。」

*今回は、3年生に来てもらいましたが、部活動全体のモチベーションの高さと、全員が仲の良いことが強さの秘訣のように感じました。素晴らしい成果だったと思います。お疲れさまでした。これで思い残すことなく部活動を引退できますね。

今度は、それぞれの目標に向かって、頑張ってください。応援しています。

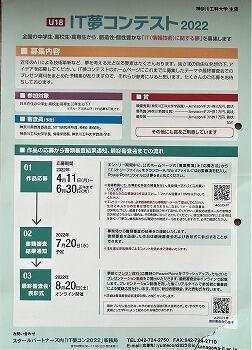

【高1】「情報」の授業見学(中條先生)

6月23日(木)3限目、高校1年2組の「情報」の授業(中條先生)を見学しました。「情報」の授業は、今年度から一人1台パソコンが導入されたことにより、HR教室で実施するようになりました。(パソコン室のパソコンは更新されず、夏には撤去されます)今日の授業は、パソコンを使ったプレゼンテーションとその評価が行われていました。

「IT(情報技術)に関する夢」のコンテストへのエントリーを目標に、パワーポイントを使ったプレゼンを行いました。前時に、各班で発表を行い、班の代表を選びました。本時は、選ばれた班の代表がクラス全体にプレゼンし、クラスの代表を数点決定します。

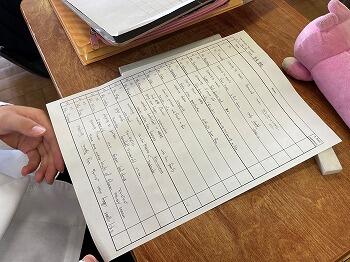

これが評価シートです。

選ばれたクラスの代表がエントリーする予定です。

*このように、情報=パソコン室 という時代は終わりました。また、高1「情報」の期末試験は、コンピュータを使って回答する方式で行うそうです。ICTをめぐる学習環境は大きく変わっています。本校は、県立学校で、最もICT化が進んでいます。県からも視察に来ています。

【中3】「数理探究(理科分野)」の授業見学(西山先生)

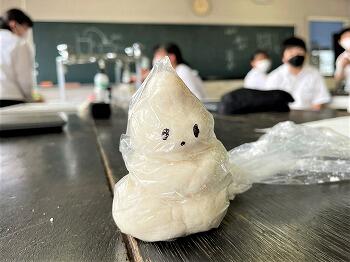

6月20日(月)3・4限目、中学3年1組の「数理探究(理科分野)」の授業(西山先生)の最後の場面だけ見学しました。「自分たちで豆腐をつくろう」です。実習教諭の田所先生が写真を撮っておいてくださったので、紹介します。

豆腐が完成した際の記念写真です。

「おから」で作った作品です。

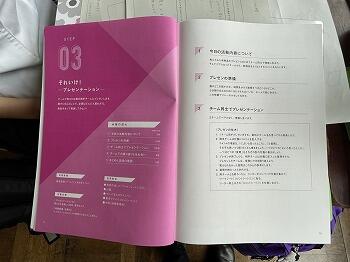

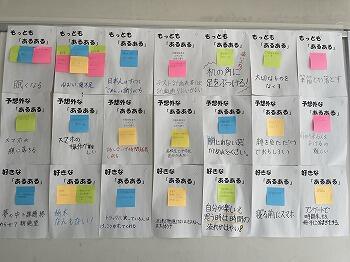

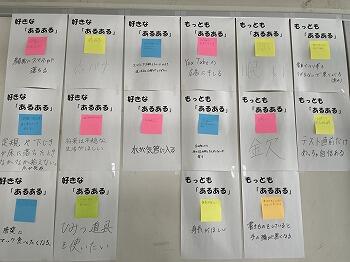

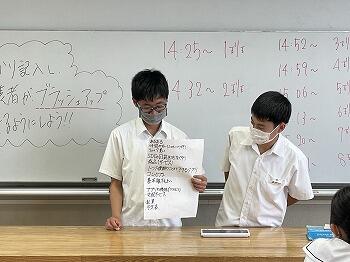

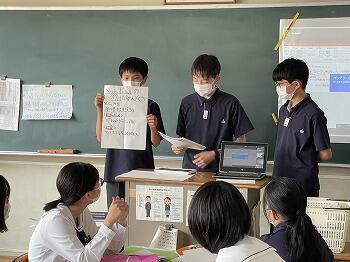

【中3】「総合的な学習の時間」の授業見学(3学年団)

⒍月21日(火)6・7限目、中学3年各クラスの「総合的な学習の時間」の授業を見学しました。この学年は昨年度「教育と探求社」による「コーポレートアクセス」(オンラインインターンシップ)を進めてきましたが、今年度も同社と連携して「シンカゼミ」をシンカさせています。

「教育と探求社」のテキストに基づき、一歩上を行くプレゼンに挑戦しています。

生徒たちは、これまでに身近な「あるある」を洗い出し、アイディアを出し合う作業を進めてきました。(廊下に掲示してあります。)

好きな「あるある」、もっとも「あるある」、予想外な「あるある」、そうした「あるある」の中には、それを解決できたら凄いね、といった宝物が隠されていたりします。

今回は、その「あるある」をヒントに、新商品を開発することで、課題解決につなげられないかを考えました。各班は、まず3分間で新商品を説明します。

各班の発表に対して、1分間、生徒たちは次々に質問し、鋭いツッコミを入れてきます。

質問に対しては、どの班も懸命に答えています。なるほど、そうだよね、と納得する質問も満載でした。

どんな質問や意見であっても、なんでそんな質問するんだ、とか、それは違うだろ、と否定することは一切なく、周囲も発表者、質問者の発言を認めているところが素晴らしいです。安心して議論できる雰囲気は、自由な発想を生み出す土壌であると思います。

さらに、生徒は各班のアイディアに対して、「この商品の良いと思ったところ」「この商品をもっとよくするためのアドバイス」を書いて、本人たちにわたします。このように、質問とアドバイスというフィードバックを受けて、アイディアはどんどんブラッシュアップされていきます。

「身近なあるある」→「商品開発」→「課題解決」という一連の作業から、自由な発想が生まれ、クリティカルシンキングを活かし、社会に貢献できる創造力が育まれていくのではないかと思いました。

現在、中1から中3まで、「教育と探求社」という外部の力をうまく活用して、「探究力」や「人間力」の育成に向けた新たなプログラムを構築しています。少なくとも、県内では間違いなく最先端のプログラムです。探究することの根源に関わる、奥の深い、考え抜かれたプログラムとして、さらにブラシュアップされることを期待しています。

【中1】「総合的な学習の時間」の授業見学(中村先生)

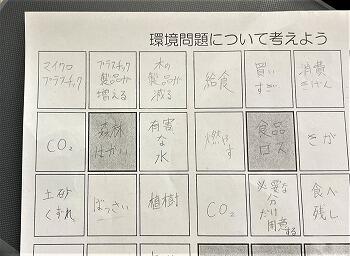

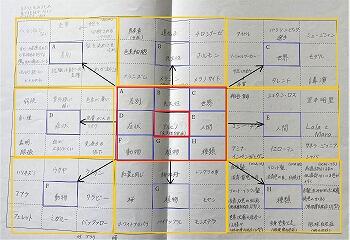

⒍月21日(火)6限目、中学1年3組の「総合的な学習の時間」の授業(中村先生)を見学しました。「身近な環境問題について調べよう」という大きな目標の下、各班で自分たちの研究テーマを設定します。その際、環境という言葉から連想される言葉で、一人一人「マンダラチャート」を作成しています。

お互いのマンダラチャートを見ながら、興味関心が共通する内容に焦点を絞り、課題を設定しています。

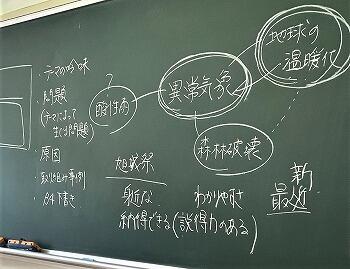

この班は、「森林破壊」を連想した生徒が多かったので、森林破壊を研究テーマにすることにしました。

さらに、テーマの吟味を行い、どんな問題が生じているのか、その原因、事例などについて、調べていきます。

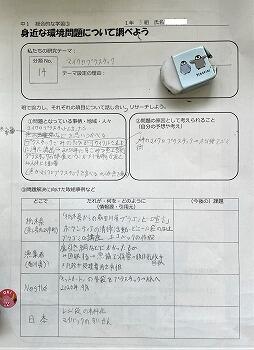

ある程度、研究の方向性が固まってきたら、リサーチを開始します。

このようなシートにまとめていきます。

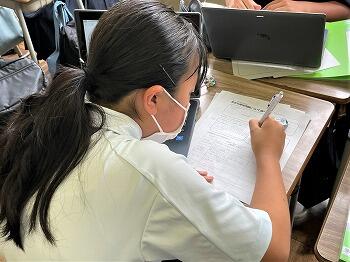

作成したシートをもとにして、発表用のポスターの構成をB4の紙に下書きをします。

最後は模造紙を使ってポスターを制作し、9月3日の旭城祭で保護者などに向けて発表をするそうです。

*とても中1の活動とは思えないほど、システマティックに研究を進めていました。やり方に戸惑う生徒はおらず、班で協力したり相談しながら、研究の内容を考える事に集中しているところが素晴らしかったです。

【中学】「全国ディベート甲子園」予選1日目・暫定4位

6月19日(日)、「第27回全国中学ディベート選手権(ディベート甲子園)」の関東甲信越地区予選がオンラインで行われました。全国大会は、8月6.7.8日に立教大学を会場に行われますが、その前に、各地区で予選が行われています。今回は出場15校による地区内の予選リーグ(予選1日目)が行われ、佐附中チームは、予選リーグを暫定4位で通過しました。(最終的に、地区の上位6校が全国大会に出場することが出来ます。)

6月21日(火)昼休みに試合の報告に来てくれました。

(左から)〇落合宥來、田所桜空、島田琉睦(以上3-1)、秋葉ひなた(3-2)、黒田詩乃(3-1)

今回のディベートの演題

「日本は中学生以下のスマートフォンなどの使用を禁止すべきである。是か非か」

・ここでいうスマートフォンなどとは、テザリング機能を使用せず携帯電話回線を直接使用し、インターネットのサイト閲覧や SNS 使用ができる情報端末とする。

・スマートフォンなどを所有することと、継続的に借用することを禁止する。

・心身の障害など、やむを得ない事情の場合には使用を認める。

第1試合

〇佐附中(51)3-0 女子聖学院中(42)×

( )内の数値はコミュニケーション点です。基本的に、この数値が高い方が勝利します。

第2試合

×佐附中(48) 0-3 開成中(53)〇

→ここまでで、佐附中は暫定7位

上位8校による第3試合

〇佐附中(58) 3-0 開成中(56)×

*ここでのコミュニケーション点58は、参加15校中の全試合中最高の数値でした。ジャッジからお褒めの言葉をいただきました。

→佐附中は、2勝1敗、コミュニケーション点の合計(157)で、6月19日時点の暫定4位

全国大会に出場するには、さらに予選2日目(7月17日)に、1日目の9~15位(+新たな参加校)の敗者復活戦?の上位4校のいずれかと対戦し、その結果次第で全国決定(4校)! 負けた場合は予選3日目(7月18日)に残りの2枠をかけた試合で決定!

かなり複雑ですね。しかし、今回の1日目で暫定4位となったことで、あと一歩で全国大会初出場が決まります。

今回の試合では、第2試合0-3で敗れた開成中に、第3試合で3-0で勝利できたことが凄いと思いました。これは、選手として出場した生徒が、参加15校中、最高のコミュニケーション点(58点)をとったことと、直接試合にでていない生徒が手分けして、すべての出場校の対戦を詳細に記録し分析していたことが大きいと思いました。つまり、相手がどんな立論をしてくるかが事前にわかっていたため、その立論を封じる作戦を立てることができました。まさに、全員一丸となって情報戦を制したと言えるのではないでしょうか。見事な戦いぶりですね。

中学の日本語ディベートは、年々「シンカ」をし続け、ついに全国大会まであと一歩、というところまでやってきました。リーダーの落合さんによると、この学年(中3)から、生徒が増えていきましたが、それまでは少なかったため、中1から試合に出場し、経験を積めたことが良かった。中2の秋頃から手ごたえを感じるようになってきたそうです。

予選2日目(7月17日)も平常心で力を発揮してください。応援しています。

【高2】ラグビーの「レフェリー」デビュー

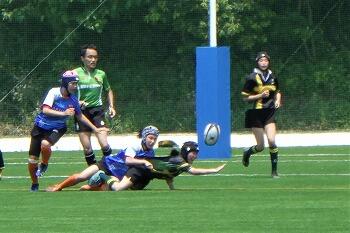

6月19日(日)佐野市運動公園第1多目的球技場で「第13回佐野ラグビーフットボール会長杯」が行われ、高校2年4組の寺内音和さんが、県内初の女性レフェリーとして、初めての主審を見事に務めました。

主審終了後の寺内さん

寺内さんは、去年の2月に、「スタートレフェリー」の資格を取りました。さらに「C級レフェリー」の資格を取るためには、実際に試合でレフェリーをすることが必要です。そこで、今回、U13の試合(12分×2)の前半は主審として、後半は副審として、デビュー戦を飾りました。

こうして、見事に主審の仕事をやり切りました。レフェリーの先生方からも大きな拍手が送られました。よくやりました。

試合終了後、「U13の試合だったので、選手が予想外の動きをすることが多く、焦ってしまいました。落ち着いてできるようになりたいです。」と語ってくれました。

*焦っているようには全く見えず、堂々と笛を吹いていたのが印象的でした。

今後の活躍を楽しみにしています。

【中学】ラグビー部女子、念願の「トライ!」

6月19日(日)、佐野市運動公園第1多目的球技場で、「第13回佐野ラグビーフットボール会長杯」が行われました。男子3名は「栃木JrU15」チームで、女子7名は「栃木県Jr女子」チームで参加しました。

男子の「栃木JrU15」チームは、群馬県のシルクスと対戦しました。

女子は、埼玉県の「ハルカス」と対戦しました。

朝からみんな元気です。

相手は格上のチームですが、1トライを決めることを目標に定めました。

相手と互角に渡り合い、力強いプレーが目立ちました。

ハーフタイムになりました。よく頑張っています。

後半、ついに「トライ」を決める瞬間がやってきました。

最後は、藤本優奈さんが、抜け出してトライを決めました。

お見事でした。素晴らしいトライです。

試合は、5-20で敗れましたが、充実感、達成感が感じられました。

石井総監督からは、全員の頑張りをほめるとともに、このトライは一人で達成できたものでなく、みんなでつないだからこそ成しえたものである、というお話がありました。

生徒からは、

「ワントライを目指してきたので、達成できて良かった。」

「今までやってきて良かった。」

「トライできるとは思ってなかった。」

「嬉しすぎた。」

などの感想がありました。

*本当にナイスゲームでした。よく頑張りました。

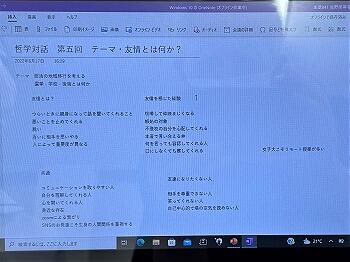

【高校】「哲学カフェ」第5回

6月17日(金)放課後、寮の1階で第5回「哲学カフェ」が行われました。阿見拓男先生をファシリテーターとして、「友情とは?」といったテーマで対話を深めました。

「哲学カフェ」は、お菓子やコーヒーなどが用意されています。自由な雰囲気の中で、相手の考えを聞きながら、自分の考えを語ったりしています。知らず知らずのうちに考えが深まっていきます。

パソコンで打ち込みながら、考えを整理する生徒も増えてきました。one note を使って皆で共有しています。

毎回、参加している生徒もいますし、ふらっと、初めて参加する生徒もいます。基本的に、テーマはその日ごとに決めて対話を始めます。

参加者は3年生が多いですが、1年生もいます。

「入試で小論文を書く際に、こうした対話はとても役に立ちます。」とか、

「自分は数学に興味があります。昔の哲学者は数学者でもあったので、どんな関連があるのかと思って参加しました。」

「哲学、というと難しいイメージがあるので、「Amiカフェ」としたらどうかな。」

などの言葉が飛び交っていました。

「哲学カフェ」(今のところはこう呼んでおきます)は、毎週木曜日と金曜日の放課後、寮で行われます。気になった生徒は参加してみてください。

【高3】「英語研究」の授業見学(久保田先生)

6月17日(金)5限目、文Ⅱコースの選択授業「英語研究」の授業(12名選択、久保田先生)を見学しました。この時間は、イタリアからの留学生「ガブリエル」君に、それぞれが、これぞ My「Cool Japan」として紹介したいものをパワーポイントにまとめ、英語でプレゼンしました。

Iizuka Riko 飯塚莉子さん → 食品サンプル?

Akino Hitomi 秋野仁美さん → お茶

Nakada Shuta 中田脩太君 → ソロバン

Negishi Aina 根岸愛奈さん → お茶のお菓子

Imai Risa 今井莉紗さん → 侍?

Arakawa Naru 荒川成琉君 → 将棋

Okada Harua 岡田 晏歩さん → 墨

Hukuchi Hinata 福地陽向君 → おにぎり

*以上で、今日の発表する予定だった生徒のプレゼンが終了しました。

皆さんのプレゼン、簡潔でユーモアに富んでおり、とても良かったです。

しかし、それ以上にガブリエル君に驚かされました。ガブリエル君は、生徒たちの繰り出す「Cool Japan 」をすべて知っていました。逆に教えてくれたものもありました。ガブリエル君、凄すぎます。

ガブリエル君は、日本文化に強いあこがれを持ち、3年間、日本語を特訓しただけあって、ちゃんとわかっていました。本校に来て、さらに「茶道」と「剣道」に興味を持ったようです。

さて、ガブリエル君にとって「Cool Japan」は何なんでしょうか? 今度会ったら、教えてください。

【中学】ラグビーフットボール部女子

6月17日(金)昼休み、中学生のラグビーフットボール部の女子7名が、試合の報告に来てくれました。6月12日(日)、宇都宮市の西川田で「東日本U15中学生ラグビーフットボール大会(7人制)」が開催されました。

本校は「千葉・茨城・栃木の合同チーム」として出場し、3試合を行いました。

1試合目は、東京都チームと対戦しました。「チームの連携がうまくいかず、こてんぱんにやられた」そうです。

2試合目は、埼玉県チームと対戦しました。この試合は連携がうまくいき、トライ数では同じでしたが、トライ後のキックの差で、10-14で惜敗しました。この試合に出場した部長の森田日和子さん(3-1)は、公式戦で初めてのトライを決めました。これには、部員だけでなく、応援に来ていた保護者の多くも、感極まって号泣したそうです。ラグビー人生での記念すべき初トライ、おめでとうございます。

3試合目は、東北の合同チームと対戦しました。20点以上の大差で勝利しました。

最後に、部長の森田さんに話を聞きました。

Q1:初トライを決めた時の感想を聞かせてください。

→「その時は無我夢中でした。今思うと、とにかくボールを落とさないで前へ出ることだけを考えていました。気が付くと、トライしていて、自分でもびっくりしました。このトライでチームは同点に追いつき、ナイストライ、と言われました。今までラグビーをやってきた中で、1番うれしかったです。」

Q2:練習の成果を発揮できましたか?

→「先生方からは、いろいろなケースでのプレーの仕方を繰り返し教えていただきました。自分でも気づかないうちに、反射的にそういうプレーが出来ていたとしたら、うれしいです。また、試合には負けましたが、合同練習で他県の人と一緒にやれてスキルアップできました。」

Q3:次の大会はいつですか?

→「今週末の19日に、赤見の第1多目的球技場で、「佐野市ラグビー会長杯」の大会があります。前回は負けてしまった埼玉県チームも出場しますので、成果が出るように頑張ります。」

*合同チームで対戦することで、普段の練習では得られないより実践的なことを学べたことは、とても良かったと思います。2本目、3本目のトライができるよう、頑張ってください。

【中高】♬ももクロ 佐野市とコラボ♪

6月16日(木)、本日付けの下野新聞の19面(県南・両毛版)で、「ももクロ 佐野市とコラボ」というタイトルで、明日(17日)佐野市文化会館で開催される「ももいろクローバーZ」のコンサートの紹介記事が掲載されました。

(下野新聞にHP掲載申請済)

このコンサートでは、佐野高と佐附中の生徒からなる「ももクロプロジェクト」28名が、佐野市の広報ブランド推進課と県のデジタル戦略課と連携して、デジタルスタンプラリー「めぐるんさ佐野市」を計画しています。

詳細は以下のページをご覧ください。

MOMOIRO CLOVER Z 6th ALBUM TOUR "祝典"

おいでよ佐野市

デジタルスタンプラリー企画

めぐるんさ佐野市

なお、このデジタルスタンプラリーは、コンサートに参加しない人も、誰でも楽しむことが出来ます。

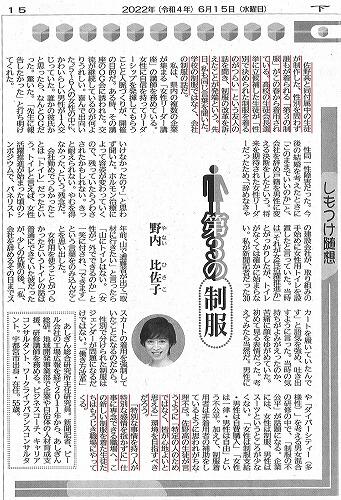

【中高】しもつけ随想「第3の制服」

⒍月15日(水)、本日付の下野新聞の15面「しもつけ随想」に、あしぎん総合研究所主任研究員の野内比佐子様のご寄稿が掲載されました。タイトルは「第3の制服」。本校の取組が紹介されていました。

(HP掲載については、野内様ご本人の了解を得ています。)

下野随想 第3の制服 (R4.6.15).pdf

本日、あしぎん総合研究所主任研究員の野内比佐子様には、取り上げていただいたお礼を電話で伝えました。その際、今年度「第3の制服」を選択してくれた生徒が多数いたことを伝えました。

野内様からは、「第3の制服」があることによって、心地よい学校生活を送れている生徒がいることをもっと多くの人たちに知って欲しいことと、第3の制服を選んでくれた生徒たちが、社会に出て職場に入ったときに、がっかりさせてはいけない、大人たちこそ意識を変えていかなければならない、ということをお話くださいました。

本校から発信した「第3の制服」が、私たちの気づかないところで、少しずつ波紋を広げていることを知りました。社会は、少しずつ変わりつつあるのかもしれないと思いました。

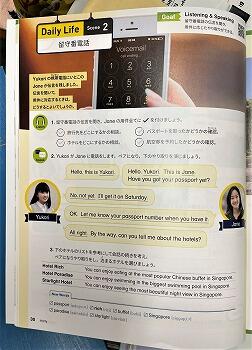

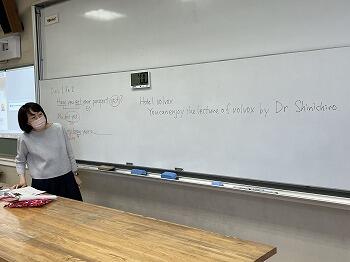

【中3】「英語」の授業見学(富永先生)

6月14日(火)5限目、中学3年1組の「英語」の授業(富永先生)を見学しました。電話でのやりとりに関する表現を学んでいました。

どのホテルに泊まるかで、新たに「Hotel volvox」が加わりました。このホテルでは、Dr.Shinichiro の Volvox のレクチャーを聞くことが出来ます。

*ごく普通の授業風景ですが、生徒が、知識や技能を習得する場面、それを活用して使いこなそうとする場面、そして、新たなシチュエーションを想像する楽しさを感じる場面、などがバランス良く組み込まれており、生徒たちは安心して授業に集中していました。

【中2】「CTP」の授業見学(高木先生、粂谷先生)

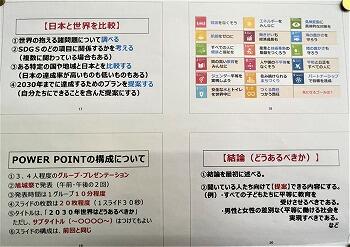

6月14日(火)3限目、中学2年3組の「CTP」の授業(高木先生・粂谷先生)を見学しました。CTP(クリティカル・シンキング・プログラム)は総合的な学習の時間とも連動しており、「世界が抱える諸問題の解決に向けて」をテーマに探究学習を行っています。

中1の時の「総合的な学習の時間」は、SDGsの17の目標は、2030年までに達成することとしていることから、「2030年 世界はどうあるべきか①」として、環境問題に焦点を絞った研究をしてきました。

中2では、「2030年 世界はどうあるべきか②」として、世界が抱える諸問題(国際理解)をテーマに、日本と世界を比較しながら、より広い視点で研究することにしています。

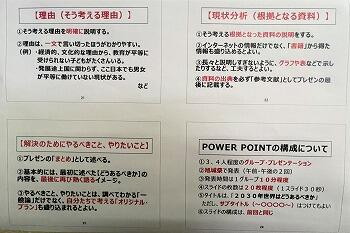

CTPでは、こうした探究活動と連動し、必要となる「思考法」や「パワーポイントを使ったプレゼン」などのスキルを身に付けることを目標としています。

例えば、一つのキーワードから思考を広げるため、今回は「マンダラ」という思考法を活用しています。ある班は「アルビノ」という生物に見られる現象がどのような社会問題に関わっているかを「マンダラ」で表現していました。

生徒が作成した「マンダラ」(色や矢印は、後からこちらで書き加えました。大谷翔平が高1の時に、このマンダラチャートを作成していたことが有名です)

このように、「マンダラ」を作り、関連する事項を確認しながら、

①結論(どうあるべきか、提案)

②理由(そう考える理由)

③現状分析(根拠となる資料)

④解決のためにやるべきこと、やりたいこと

といった構成を考えていきます。

これは、とても高度な取り組みだと思います。中2でここまでのことが出来れば、中3や高校では、研究内容そのものをより深めることが出来るでしょう。

その際、高木先生と粂谷先生が、各班にアドバイスをしており、それによって、研究の方向性が少しずつ見えてきていました。

*どのような研究になるのか、とても楽しみにしています。

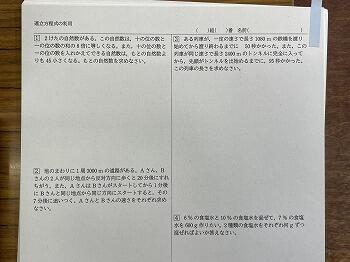

【中2】「数学」の授業見学(山田先生)

6月14日(火)3限目、中学2年2組の「数学」の授業(山田先生)を見学しました。生徒たちは、お互いに教え合ったりすることで、連立方程式を使った応用問題に挑戦していました。

生徒たちは、このやり方にだいぶ慣れてきているようです。

生徒は、難易度の高い応用問題にひるむことなく、楽しそうに解いていました。

*おそらく、一昔前の授業の様子とは一変する「学びの場」が機能していました。

応用問題ですので、難しい問題も含まれており、数学が苦手な生徒もいることは思いますが、誰一人としてあきらめている生徒がいないことは素晴らしいと思いました。いわゆる、個別最適な学習が行われていると思いました。このやり方は、特に問題演習的な内容で、最大限に効果を発揮するのではないかと思いました。

【高1】国際理解英語弁論大会「優秀賞」!

6月7日(火)、「令和4年度第42回国際理解英語弁論大会」が開催されました。動画による審査の結果、高校1年2組の細貝日向さんが「優秀賞」を受賞しました。おめでとうございます。なお、表彰は終業式の日に行います。

細貝さんのスピーチのタイトルは「To make the world without disparity 」(格差のない世界を作る)でした。

<スピーチの概要>

細貝さんは、介護施設でのボランティア活動に参加した際、ベトナム人の従業員に出会い、なぜ、日本で働いているのか不思議に思いました。そこで、ベトナムから来た二人の女性従業員に話を聞きました。ベトナムでは、安定した職業に就ける人は都市部に住む裕福な家庭の人で、その他の人たちは低賃金で働いたり、収入の不安定な農家で働いているそうです。彼女たちは「日本で働いてお金を貯めて、ベトナムにいる両親と兄妹に送ってあげたい」と話してくれました。世界には所得格差による影響が広がっています。特に発展途上国の人々は、不安定な暮らしをし、子どもでさえも生きるために働かざるを得ない状況にいます。

そんな中、この状況を変えるために立ち上がった一人の女性がいます。田口愛さんです。田口さんは、子どもの頃から大好きだった「チョコレート」の生産者に感謝を伝えたいと思うようになりました。しかし、チョコレートの原料のカカオの原産国であるガーナのほとんどの人は、チョコレートを食べたことがない、という事実を知りました。彼女は、不平等な貿易現状を変えるため、ガーナへと向かいました。今、彼女は企業と連携し適正価格でのカカオ豆の取引が行われるよう取り組んでいます。

今、この世界に必要なのは行動を起こすことです。多くの人は所得格差のない世界を望んでいると思いますが、実際に行動に移せる人はほんのわずかです。一人の力は小さくても、企業レベルで活動をすることで、このような格差を減らすことが出来ると思います。もっと多くの人たちがこの問題に向き合うべきだと考えます。

私は学校の課題研究で、貿易上の格差をなくし、正当な価格で取引をするフェアトレードについての研究をしたいと考えています。そして、格差のない平等な世界の実現を目指して、第一歩を踏み出します。

*スピーチの原稿(と日本語訳)を見せてもらいましたが、素晴らしいスピーチだと思いました。実際のスピーチを聞いたら、もっと感動するのではと思いました。

ちなみに、スピーチで出てくる田口愛さんのことは、初めて知りましたが、ネットで調べてみると、「19歳の時に単身でガーナに渡り、その後、4年がかりで高品質のカカオを日本に輸出するビジネスを開始。大手商社が成し遂げられなかった改革を起こそうとしている。22歳がカカオビジネスを変える」という記事がありました。(是非、検索してみてください!)

細貝さんのスピーチは、この田口愛さんからもらったエネルギーで、聞く人の心を動かしたのではないかと思いました。

ところで、細貝さんは、英語が大好きで、中1の頃から、英語のスピーチに挑戦しています。中1では県のスピーチコンテストで3位、中2はコロナで中止、中3では、高円宮盃で県4位、そして高1では、本コンテストで「優秀賞」を受賞しました。

また、現在、SGクラブの英語ディベート班でも大活躍しています。自分が大好きなこと、得意なことをどんどん伸ばしていってほしいと思います。

これからのさらなる活躍を応援しています。

【高校】県高校総体「ボート競技大会」下野新聞掲載

⒍月12日(日)付け、下野新聞10面で、「令和4年度 全国高校総体(インターハイ)県予選ボート競技大会」を紹介する記事が掲載されました。

(下野新聞の許可を得て、記事を編集して掲載)

【高校】高校総体県予選「ボート競技大会」

6月11日(土)渡良瀬川特設コースで、「令和4年度高校総体県予選ボート競技大会」が行われました。先週行われた「関東高校ボート大会」で男女のシングルスカルとダブルスカルについては、順位が出ているので、それ以外の男女の舵付クオドルプルのみ、代表を決めるレースが行われました。

特設会場となった渡良瀬川は、昨日の雨で水位もあり、風や波、流れもなく、とても良いコンディションでした。

今回は、ゴール地点でのタイム計測のスタッフとともに見学・応援しました。

<女子舵付クオドルプル>

佐高チーム

S:福地琴美(2-4)、3:高瀬綾乃(2-2)、2:永田さや(1-3)、B:坂本妃織(1-4)、C:黒尾茉莉(1-2)

*2年生2名、1年生3名からなる若いチームです。4月から急成長し、優勝が狙えるところまで実力をつけてきました。今回は、佐野東の3年生チームに阻まれ、悔し涙を流していたのが印象に残りました。しかし、このチームはとてつもなく強くなることを確信しています。いつの日か、うれし涙を見せてくれることを期待しています。

下野新聞の記者から取材を受けるメンバーたち

<男子舵付クオドルプル>

佐高チーム

S::清水雅裕(2-4)、3:船田佳祐(2-2)、2:三田翔愛(1-2)、B:武政虎太郎(1-4)、C:宋 佳修(1-4)

*こちらも、2年生2名、1年生3名からなるチームです。今回が記念すべきデビュー戦でした。県の代表として、これから力を付けてください。応援しています。

<閉会式>

今日の県予選の結果、

男子シングルスカル(青木)、

男子舵付クオドルプル(宋・清水・船田・三田・武政)

女子シングルスカル(藤倉)

女子ダブルスカル(藤倉・堀越)

以上の4種目9名が、8月10~14日、愛媛県今治市で開催されるインターハイに出場することが決定しました。おめでとうございます。

<佐高ボート部のミーティング>

今年度は、栃木国体のための強化練習が行われており、今回も10日(金)~13日(月)まで合宿が組まれています。大変かと思いますが、このようなことを経験できる高校生は、めったにいません。悔いのないようにやり切ってください。応援しています。また、今年はたくさん1年生が入ってくれました。一日も早く先輩たちをおびやかす存在になってくれることを期待しています。

【高校】7人制ラグビー県予選「準優勝」!

6月11日(土)佐野市運動公園第1多目的球技場で、「令和4年度第9回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会栃木県予選」が行われ、初の「準優勝」となりました。

準決勝は、宇都宮工業高校に快勝し、7人制全国大会県予選初の決勝に進出しました。

決勝は、國學院栃木高校に大敗しましたが。選手たちは最後まで諦めずにトライを狙いにいきました。部員5名、助っ人2名の7人ぎりぎりで、よく戦っていました。

試合終了後は、決勝を戦った國學院栃木高校の選手とともに記念写真を撮りました。

【高校】総文祭「自然科学部門」

6月10日(金)、本日付けの下野新聞(14面)で、総文祭の出場校が紹介されていました。本校の科学部も昨年度に引き続き、出場します。

下野新聞6月10日付け14面、許可を得て掲載

【中高】ももクロプロジェクト「第4回関係者打合せ」

6月9日(木)16:00~18:00、校長室で、ももクロプロジェクト「第4回関係者打合せ」を実施しました。いよいよ来週17日(金)に迫ったももクロのコンサート当日に向けて、デジタルスタンプラリーの細部のチェックを行いました。

デジタルスタンプラリーの設計を担当した東京の業者とオンラインでつなぎ、佐野市のブランド推進課、栃木県のデジタル戦略課、日本旅行の各担当者と、生徒代表5名(高校3名、中学2名)により、詳細な検討が行われました。

佐野市のHPでも紹介されています。

おいでよ佐野市

新たに詳細が公表されました(6/10)

デジタルスタンプラリー「めぐるんさ佐野市」

↑有志生徒による「ももクロプロジェクト」メンバーが、企画・立案・デザイン作成・スタンプラリーのルールづくり、ポイント設置場所の選定、協力依頼等を自分たちで行いました。デジタルスタンプラリーのプログラムは業者が担当しました。

身近な風景 ~アマガエル

6月9日(木)佐野市在住の草野さんから、アマガエルの写真が送られてきました。梅雨の季節に最もふさわしい生物のワンショットです。

この先には、アマガエルの拡大写真が貼ってあります。両生類が苦手な方は、ここまでにしておいた方が良いかと思います。

こんな顔をしてるんですねえ。何を考えているのでしょうか。かなり密な関係のようです。

金属パイプの中にも、昼間は潜んでいます。

穴からも顔を出しています。

垂直な壁でも、指の吸盤を使えばお手の物です。

【高2】課題研究班ゼミ

6月9日(木)昼休み(12:00~12:30)、校長室で、「再生」をテーマに研究している高校2年生の課題研究班が、進捗状況の報告をしてくれました。

班員それぞれが「再生」に関するテーマを設定し、調べてわかったことを発表してくれました。その内容はチームスで共有しました。今後は、研究の方向性を検討していきます。

【高1】「コミュニケーション英語Ⅰ」の授業見学(木村先生)

⒍月7日(火)4限目、高校1年3・4組(2クラスを3分割)の「コミュニケーション英語Ⅰ」の授業(木村先生)を見学しました。パフォーマンステストとして、スピーチ(My Hobby)を発表していました。

一人2分間程度で、原稿を見ないで発表していました。

少人数授業のため、このクラスは20名程度です。そのうち、後半の8名のスピーチを聞くことができました。

今回のスピーチのテーマは、My Hobby(私の趣味)です。「目的を持って人前で話をすること」をパブリック・スピーキングと呼んでいます。パブリック・スピーキングには、スピーチとプレゼンテーションがあります。スピーチには、序論、本論、結論という構成があり、授業では、スピーチをする時の具体例を参考に、自分のオリジナルなスピーチを考えました。今回は、以下の、良く使われる定型的な構成が示されました。

①あいさつ・トピックの提示

→Good morning, everyone.

Today, I,m going to talk about what I'm most interested in now.

It's ( 趣味の内容 )

②その趣味の概略:

③その趣味の特徴

→Let me tell you two fantastic aspects of ( 趣味の内容 )

・特徴1:First,

・特徴2:Second,

④結び

→I really like ( 趣味の内容 )

Why don't you ( ? )

⑤あいさつ

→:Thank you for listening.

生徒は、クラスメートのスピーチを聞き、その内容や良かった点など、気づいた点をメモしています。スピーチで紹介された My Hobby には、以下のようなものがありました。全部は聞けませんでしたので、生徒が作成したNotesから紹介します。

クラシックバレエ、音楽を聞くこと、落ち込んだ時に聴く音楽、幸せにしてくれる音楽、水泳、中1で始めたテニス、絵を描くこと、野菜や花を育てること、ツバメの観察、バスケの試合を見ること、映画を見ること、友達とキャッチボールをすること、ギターを弾くこと、勉強をすること、スイーツを食べること、マカロン、ゲームをすること、数学を勉強すること、佐高を1番にすること、

本当に多種多様です。短い文章の中にも、その人の人生を垣間見ることができます。人前で、こんなスピーチが出来たら素敵ですね。

一人一人のスピーチが終わると、期せずして拍手が起こります。

パフォーマンステストですので、きちんと評価をしています。

このような授業によって、英語の力が身についてくるんだなあと感じました。

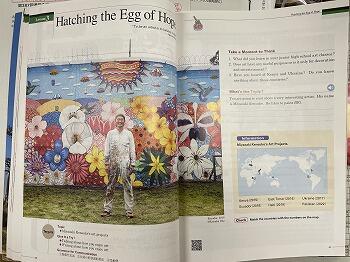

さて、パフォーマンステストの後は、教科書の単元に戻りました。

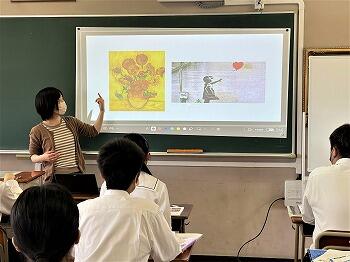

生徒たちには、以下の2枚の絵が示されました。

1枚はキャンバスに描かれたゴッホの「ひまわり」、もう一つは、壁に描かれたバンクシーの「赤い風船に手を伸ばす少女」です。木村先生からは「これらは2つともArtと言えるか?」という質問が投げかけられました。

それぞれが感じるArtについて、自由な発言が交わされていました。

授業はここで終わりとなりましたが、次回からは、Miyazaki kensuke のArts projects に関する単元に入ります。これからは、まさにArt について考えていきますが、本時はその導入ということでした。楽しみな内容ですね。

【高2】「生物」の授業見学(清水先生)

6月7日(火)3限目、高校2年4組の「生物」の授業(清水先生)を見学しました。

「ユキノシタの葉を使った原形質分離の観察」でした。なお、この授業には、栃木県総合教育センターの指導主事3名と本校の先生方も見学していました。

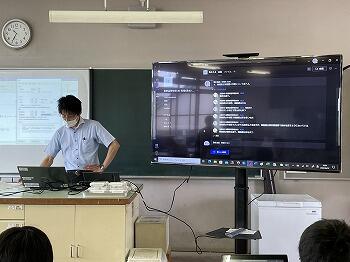

授業は、実験に入る前に、チームスを使って、これまでのおさらいをしています。

細胞膜や細胞壁の性質や等張液の濃度などについて、各自、自由に書き込んでいます。

書き込まれたものは、瞬時にモニター画面に表示されます。それらをもとに、今日の実験に必要な知識を整理しています。

そして、いよいよ「ユキノシタ」の葉を使った実験に入りました。まずは、ユキノシタの実物を示しています。

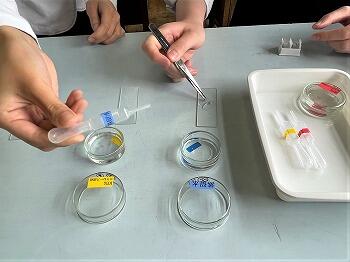

実験のために、班ごとに器具等が用意されていました。

ここから、ユキノシタの葉の表皮細胞で起こった「原形質分離」を顕微鏡で観察します。

蒸留水、10%スクロース溶液、20%スクロース溶液に入った葉の表皮を取り出し、カバーガラスをかけてプレパラートを作成します。顕微鏡で、赤い色素(アントシアン)の入った表皮細胞を探し、原形質分離が起こっているかを観察します。

これは、プレパラート中の20%スクロース溶液を蒸留水に置き換える、という高等テクニックを行っているところです。濾紙で、もともと入っていたスクロース溶液を吸い出し、反対側に垂らした蒸留水を引き込んでいます。

大勢のギャラリーに囲まれながらも、生徒たちはマイペースで実験に取り組んでいました。原形質分離は、どの班も確認できたようです。

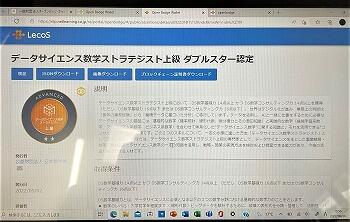

【高3】データサイエンス数学ストラテジスト上級

6月6日(月)放課後、高校3年4組の磯貝虎生君が、「データサイエンス数学ストラテジスト上級ダブルスター認定」の資格を5月2日に取得したことを報告に来てくれました。

この資格は、これからのビジネスを支える人材を育成するため、2021年9月からスタートした新しい資格制度です。これからは、どんな業種・職種・プロジェクトにおいても、「データを分析して、新しい価値を創造する」ことが求められています。そのため、すべてのビジネスパーソンに必要な基礎スキルとして、「データサイエンス(DS)数学ストラテジスト」の資格がスタートしました。

この資格には、中級(高1レベル)と上級(大学レベル)の2つの受験階級があります。磯貝君は数学が得意で、大学で学ぶレベルの「数検」1級の1次試験にも合格しています。このDS数学ストラテジストも上級レベルに挑戦しました。

合計40点の内、データサイエンス数学基礎力20点、データサイエンス(DS)数学コンサルティング力20点からなっており、7割以上取れば合格です。磯貝くんは、DS数学基礎力は満点、DS数学コンサルティング力でも好成績だったため、満点のトリプルスターに次ぐ、ダブルスター認定を受けました。

いまや、「文系だから」「理系だから」「専門ではないから」という理由で、データから目をそむけることはできない時代です。数学を用いて、データを適切に分析できることが求められています。

世の中は、数字で溢れていますが、その数字をどう見るかで、物事の見方はガラッと変わってしまいます。例えば、新型コロナの感染種数が毎日公表されていますが、2年前の感染者数100人と現在の100人では、数字自体は同じでも、それが意味することは変わってきています。それを分析することで、これからの戦略(ストラテジイ)を立てることが出来ます。

「データをどう見るか」磯貝君は、大学の理学部数学科を目指しており、データサイエンスについて、本格的に学んでいきたいと考えているそうです。

このような資格があるなんて、全く知りませんでしたが、本校では附属中から「数検」受験の案内をしています。磯貝君は、中1の5級から受け初め、高3で1級取得を目指しています(7月に再挑戦)。その過程で、同じ「数学検定協会」が認定している「データサイエンス数学ストラテジスト」のことを知り、挑戦したそうです。数学検定1級よりは易しいそうです。中級は高1レベルですので、「数検」を受験しようと思っている中学生、高校生は、この資格にも挑戦してはいかがでしょうか。英検と同様に、大学入試(推薦やAO入試等)でも高く評価してくれるところは多いそうです。

磯貝君は、高2の夏まではボート部に所属し、インターハイにも出場しました。それを機に、受験対策にシフトしたそうですが、いわゆる勉強だけでなく、今回のような資格挑戦は、世の中の見方や考え方を広げることにつながり、大きなプラスになったと語ってくれました。素晴らしいチャレンジだと思いました。志望校合格に向けて頑張ってください。応援しています。

【高2】関東高校空手道大会

6月11日(土)、山梨県甲府市の「小瀬スポーツ公園 武道館」で開催される「令和4年度 第51回関東高等学校空手道大会」に、高校2年4組の柳澤央佑君が、栃木県の代表として出場します。

柳澤君は4月22日に東京で行われた「第41回全国高等学校空手道選抜大会」に栃木県代表として出場しました。(LIVE配信された動画で、その戦いぶりを見ることが出来ます。)

青が柳澤君です。制限時間2分という短時間で決着をつける、まさに真剣勝負です。

勝負は一瞬で決まります。

この大会の翌日の4月23日には、栃木県の高校総体が「宇都宮商業高校」で行われました。柳澤君は60人程度の出場選手の中で、堂々の準優勝を果たしました。上位4位まで、関東大会に出場できるため、「第51回関東高等学校空手道選手権」への出場を決めました。

柳澤君は、現在、佐野にある「全日本空手道正友会」に所属し、火水木土の4日間、19時から2時間程度、練習をしています。今回対戦する相手も「高校選抜」に出場していたので、試合のLIVE動画を見て、戦い方などを研究しています。目標は、2勝してベスト8になることだそうです。ぜひ、練習の成果を発揮してください。応援しています。

【高校】野球部「佐野市内親善大会」決勝戦

6月5日(日)本校の第二グランドで、「令和4年度 佐野市内親善大会」の決勝戦が行われました。本校野球部は、青藍泰斗高校に勝利し、佐野日大高校との決勝戦を戦いました。結果は2-4で敗れましたが、準優勝を果たしました。素晴らしい試合でした。

本校の先発ピッチャーは古橋君でした。

3回からは大門君が投げました。

皆、手堅い守備を見せてくれました。

打撃も頑張っていました。

試合は2-4で敗れましたが、佐野日大高校を相手に崩れることなく、互角に戦えたことは大きな収穫だったのではないかと思います。よく頑張りました。

集合写真からも「やってやるぞ」という自信と気概が感じられました。

部長の若田部君に抱負を聞きました。

「いい試合だったかもしれないが、負けは負けで、勝たなければ意味がない。これからは、勝てるような練習をして、夏の大会に臨みたい。」という力強い言葉を聞かせてもらいました。これからの頑張りを応援しています。

【高校】「関東高校ボート大会」(2日目)

6月5日(日)、「令和4年度 関東高校ボート大会」の2日目(最終日)が行われました。本校からは、「女子ダブルスカル藤倉・堀越組」が準決勝を勝ち抜き、決勝に進出しました。

これから出艇します。

橋の上からのショットです。

今日も、結果のメールが届きました。

「決勝には進んだものの、決勝では6位(入賞)という結果でした。今回は、慣れないコースとラフコンディションで漕ぎにくい環境でしたが、課題も見えてきました。来週はインターハイ県予選、国民体育大会の選考会が渡良瀬川で行われますが、今回の反省点を活かして頑張ります。」

*国体の強化のためとはいえ、毎週のように行われる大会への遠征、お疲れ様です。

優勝を狙っていたと聞きましたが、毎回、思い通りの結果が出るわけではないと思います。そもそも、関東大会で決勝に進出し入賞する、ということ自体凄いことだと思います。また、うまくいった時よりも、うまくいかなかった時の方が得るものは大きいような気がします。本番(インターハイ、国体)に向けて、課題の発見ができたと前向きに捉えてください。今日は、ゆっくり体を休めてくださいね。

【高校】「関東高校ボート大会」(1日目)

6月4日(土)、千葉県香取市の「小見川ボート場」で、「令和4年度 関東高校ボート大会」が開催されています。

(顧問の増田先生から送られた写真等で紹介します。)

小見川ボート場 もう少し下ると、利根川に合流します。さらに15Kmほど下流で、銚子を経て海に到達します。かなり遠いですね。

真ん中を流れているのが利根川で、並行して左側を流れているのが黒部川です。白っぽく濁っている川です。全長10km足らずの川で、人工の用水路のような感じです。小見川ボート場は黒部川に設置されています。

1枚目の写真にかかっている橋が黒部大橋で、3枚目の写真でも黒部川の上流の方に写っていますので、位置関係をご確認ください。

ちなみに、小見川は古くからの地名で、小見川という川が流れているわけではないようです。(気になったので調べてみました)

今日は、男子シングルスカル、女子シングルスカル、男子ダブルスカル、女子ダブルスカル、女子クオドルプルが出場しました。

気合を入れています。

女子シングルスカル(一番手前の艇)

男子ダブルスカルの出艇(気持ちよさそうですね)

女子ダブルスカルの出艇

本日行われた予選の結果、

男子シングルスカルの青木君、

女子ダブルスカルの藤倉・堀越組が、ともに明日の準決勝に進出しました。

応援しています!

【高3】サッカー部の3年生

6月2日(木)昼休み、高校サッカー部の3年生(7名:選手5名、マネージャー2名)が校長室に、インターハイ県予選の結果報告に来てくれました。

(左から)◎岡本大輝君(3-3)、飯塚隆翔君(3-3)、〇橋本晟樹君(3-3)、永井功佑君(3-1)、北岡拓叶君(3-2)、千葉愛莉さん(3-1)、石井珠生さん(3-2)

インターハイ県予選は5月29日(日)に、那須塩原市の青木サッカー場で行われました。対戦相手は、青藍泰斗高校でした。

(写真は、マネージャーの千葉さんが撮影したものです)

強豪相手に、前半は2-1とリードし,後半2-2と同点になりました。最後はPK戦で6-7で敗れましたが、ここまでよく頑張りました。健闘を称えます。

3年生にとっては、これが最後の試合となりました。お疲れさまでした。

Q1:この試合結果について、皆さんの思いを聞かせてください

→「勝利まであと一歩だったので、悔しい気持ちはありました。しかし、それと同時に、ここまでやってきて良かった、いい終わり方ができた、という達成感がありました。また、受験に向けて、気持ちの切り替えもできました。」

Q2:3年間、サッカーをやってきて、一番印象に残っている試合は?

→「3年になって、宇都宮南高に勝った試合も印象に残っていますが、強いてあげるとすると、やはり今回の試合です。単なる勝ち負けだけでなく、この試合の持つ意味は大きかったと思います。」

Q3:最後に、3年間サッカーを続けてきた思いなどを聞かせてください。

・石井珠生さん(マネージャー)

「1年生の時は試合には負け続けていました。しかし、どうしたら勝てるかを考え続けてきました。宇都宮南高に勝てた時は、自分たちは成長したんだなあと感じました。」

・千葉愛莉さん(マネージャー)

「サッカー部の部員は、優しい人たちばかりで、マネージャーをしていて楽しかったです。ここまで続けてきて、本当に良かったです。」

・北岡拓叫君

「先輩と後輩の関わり方がよかったと思います。先輩だから、ということがなくて、どうすれば技術を身に付けることが出来るかをみんなで考えたことが大きいです。」

・永井功佑君

「1年の時は負け続けていて、嫌になることはありました。しかし、相手チームを試合のビデオなどで分析し、自分たちの悪い点を改善していったことが、最後に結果につながりました。3年間で成長したことを感じました」

・橋本晟樹君(副部長)

「今回、後輩たちと戦術面などについて徹底的に話し合うことが出来たことが良かったです。そういった関係性があったからこそ、ここまでこれたと思います。」

・飯塚隆翔君

「自分たちが入部した1年生の頃から、先輩からの圧がなく、みんなが自分の意見を言えるような雰囲気がありました。そんな中で、自分たちも対等な関係で教えてもらうことが出来ました。いい伝統ができていると思いました。」

・岡本大輝君(部長)

「先輩後輩の壁がなく、生徒主体で練習のメニューを考えていったことで、チームの団結力が高まり、チームの雰囲気もどんどん良くなってきました。これは、チームの誰もが感じていることだと思います。」

*皆さんからの感想は、共通するところが多かったです。チームの雰囲気や団結力が、勝利への意識を高め、それを実現するためのパフォーマンスの向上につながった、という素晴らしい経験ができた、ということが伝わってきました。

*同じ思いを共有した友として、人生の糧になってくれるのではないかと思います。大切にしてください。

【高2】「総文祭」(東京)弁論部門出場

6月3日(金)、今日の下野新聞の14面、スクール文化プラスで、「第46回全国高校総合文化祭東京大会」(とうきょう総文2022、7月29日~8月4日)の出場者の紹介が掲載されていました。本校からは、弁論部門で、高校2年2組の若林仁瑛君が出場します。健闘を期待します。

(下野新聞社の掲載許諾済み)

高文祭 弁論 下野.pdf

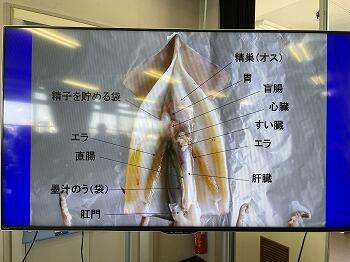

【中3】「数理探究」の授業見学(中村先生)

6月2日(木)6・7限目、中学3年2組の「数理探究(理科分野)」の授業(中村先生)を見学しました。今日は、無脊椎動物である「イカの解剖」を行いました。

まずは、イカチェックで、イカに関する知識を確認します。

例えば、イカは何を食べているか、口はどこにあるか、世界最大のイカは? スルメイカの寿命は何年? などのクイズに答えながら、イカに関する興味関心を知らず知らずのうちに高めていきます。

そして、いよいよ「イカ(スルメイカ)」の解剖です。スルメというと乾燥させたイカを思い浮かべる人も多いですが、スルメイカというイカがいて、それを乾燥させたものを「スルメ」と言っています。

イカは食品として普通に販売されていますから、見慣れたものではありますが、じっくりと観察した経験はほとんどありません。皆、興味津々です。

外形を観察した後は、内臓の観察です。解剖用のハサミで、切り開きます。

きれいに切り開けましたね。資料と見比べながら、内臓の名称を調べていきます。

消化器官の入り口である口の構造を調べています。

取り出したクチバシ(カラストンビ)です。

内臓の名称と役割を確認しています。オスメスの判別は、個体が成熟していないと難しそうです。この個体はオスのようです。

続いて、眼球や脳の観察を行っています。

眼球からレンズも取り外すことが出来ました。脳も確認できました。

皆、初めてとは思えないほど、物おじせず、堂々と的確に解剖を進めています。

他の班も、うまくできていたようです。

イカの体の中にも、ヒトと同じように、消化器官、循環器官、神経器官などが存在し、機能していることが良く分かりました。

【中3】「社会」の授業見学(宍戸先生)

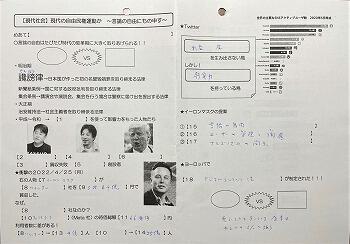

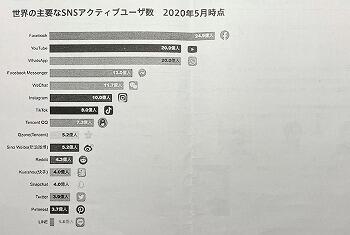

6月2日(木)5限目、中学3年2組の「社会」の授業(宍戸先生)を見学しました。現代社会(公民)分野で、「メディアから世界の変化を捉える」ことをねらいとするオリジナル教材による授業でした。

2022年4月25日(月)、イーロンマスク氏により「Twitter」社が5兆6千億円で買収されたという衝撃のニュースが、世界中を駆け巡りました。これは、イーロンマスク氏が、利益のためでなく、(フェイクニュース等をも含んだ)言論の自由や社会的な影響力を手に入れようとしたものです。

一方、時を同じくして、2022年4月23日(米現地時間)の早朝、EU(欧州連合)が「デジタルサービス法」に合意しました。こちらは、言論の自由とは対極的に、ロシアによるウクライナ侵攻のような危機的状況が発生した際に、ソーシャルメディアや検索エンジンなどに対して、社会的な悪影響がもたらされないように、規制強化の強権を発動できるようにしたものです。たとえば、フェイクニュースなどを意図的に流している企業に懲罰(膨大な罰金)を科すことができるようになります。

このように、今、世界では、言論の自由(たとえ、フェイクであったとしても) VS 規制強化 という対立軸のもとで大きく動いています。日本にいると、こうした流れから取り残されているような感じがします。

宍戸先生は、言論の自由はたびたび時代の変革期に大きく取り上げられる!という視点から、今、日本や世界が置かれている状況を考える授業を作っています。

授業では、日本や世界で、インターネットを使って影響力をもった人物たち(ホリエモン氏、ひろゆき氏、ドナルド・トランプ氏、イーロンマスク氏)が、何を考え、どのようなことをしようとしているのかを考えていきます。

さらには、イーロンマスク氏が、なぜ、FacebookやYoutubeではなく、Twitterを買収したのか、などについても、データを基に考えていきます。

*授業は目からウロコの連続で、世界の大きな流れを感じることができました。こうした大事なことを知らないでいると、大変なことになるなと感じました。

*宍戸先生のオリジナリティあふれるチャレンジをこれからも期待しています。

【高2】「地理B」の授業見学(小森先生)

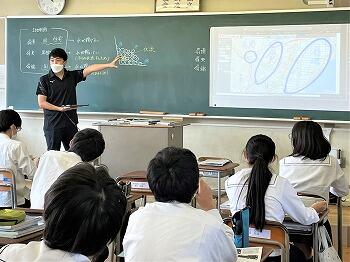

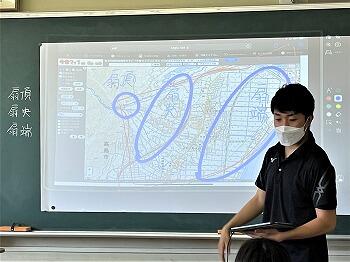

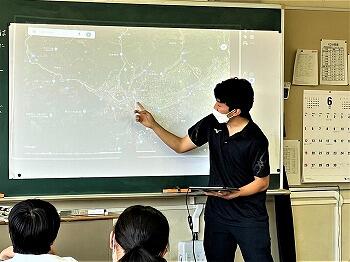

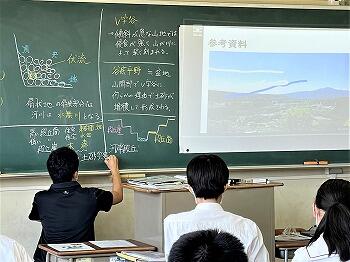

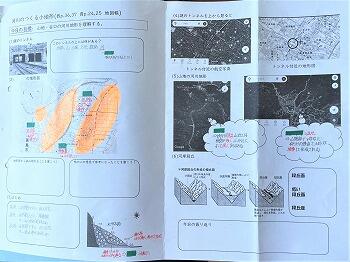

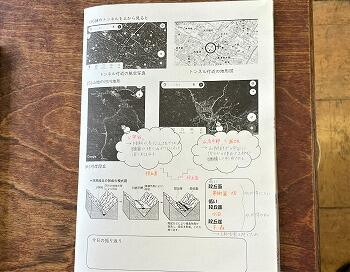

6月2日(木)2限目、高校2年4組の「地理B」の授業(小森先生)の後半を見学しました。単元は「河川のつくる小地形」で、山地・谷口の河川地形を理解することが目標です。「扇状地」の形成や土地利用に関する授業をしていました。

小森先生の授業は、ICTを日常的・効果的に活用しています。

扇状地は、扇頂、扇央、扇端の3つの部分から成り立っており、それぞれで、独自の土地活用がなされています。

扇頂は、水が豊富で、家が建っていることが多く、扇央は水はけが良いので、果樹園が作られることが多いそうです。そして、扇端は地下を流れていた水が表面に出てくるので、水が豊富なため、水田が作られています。

扇状地の身近な例として、栃木市大平町の「ブドウ団地」付近が、まさに当てはまるそうです。

確かに、山際は「扇頂」で、古くから家が建っており、その下の「扇央」には果樹園(ぶどう畑)が作られています。さらにその下の「扇端」には、水田が広がっています。その事例を聞き、とても納得しました。

続いて、「V字谷」や「河岸段丘」についても、グーグルアースなどを使って、瞬時に該当する地形をプロジェクターで投影しました。

河岸段丘では、どこが段丘になっているかを写真上で確認するとともに、段丘の平らな部分や崖になっている部分が、どのように利用されているか、その土地利用を周囲の人たちと相談しています。

指名した生徒からの意見を基に、重要な点を整理しています。

小森先生のプリントは、いわゆる重要語句の穴埋めで完成させるのではなく、資料を読み取る際のポイントを自分の言葉で書き込んだり、色を塗ったりして完成させます。つまり、生徒それぞれで、プリントの完成形は違ってきます。このようなプリントのつくり方は、生徒の「思考力・判断力・表現力」を育成するためのツールになっていると感じました。

小森先生の授業は、ICTの活用により、教科書にはない資料をインターネットを介してアクセスする過程そのものを生徒に見せることで、地理という学問や、その学び方をも教えてくれているように感じました。

*その結果、とてもわかりやすい授業となっていました。素晴らしいです。

【中高】旭城大運動会実行委員等の活躍

6月1日(水)令和4年度旭城大運動会は、大成功の裡に終わりました。旭城大運動会実行委員長の千葉愛莉さん(高校3年1組)、中学実行委員長の森田日和子さん(中学3年1組)を紹介します。

実行委員長の千葉さん

開会式での挨拶(午前中の中学生)

午後の高校生の開会式

閉会式での千葉さん

千葉さんは、3年ぶりに「応援団」を復活させました。昨年度は、各団の団長のみでしたが、今年度は各団4名からなる応援団を結成し、大運動会を大いに盛り上げてくれました。「どんな行事にも全力で取り組める人間になりたい」という思いを胸に、高校生活の記憶に残る行事にしようと頑張ってくれました。

千葉さんは、これまで、サッカー部のマネージャーとして、裏方で部を支える仕事をしてきました。そこで培われたことが、実行委員長として役割を果たすことにも役に立っているように感じました。後述する3名の各団の団長が伸び伸びと持ち味を発揮できたのは、委員長が全体が目指す方向性とそれぞれが何をすればよいかをはっきりと示してくれたことが大きかったのではないかと思います。

翌日6月2日の昼休み、旭城大運動会の結果発表を行いました。

中高の得点を合計した結果、「黄組」が優勝したことを伝え、実行委員長としての最後の仕事が終わりました。お疲れさまでした。

こちらは、中学の実行委員長の森田日和子さんです。

閉会式での森田さんの挨拶は、素直な気持ちを自分の言葉で伝えており、とても素晴らしかったです。先生方は皆、絶賛していました。

「旭城大運動会が大好きです。どうしても盛り上げたくて、実行委員長に立候補しました。みんなと協力して、当日に向けて準備をしたり、応援したり、励ましたりすることができました。本当にやってよかったと思いました。」

続いて、旭城大運動会を盛り上げてくれた各組の団長です。

赤組団長:生井求君、青組団長:阿部恭介君、黄組団長:古橋悠斗君

j実行委員や生徒会役員に加え、特設放送実行委員会、保健委員、体育係等、たくさんの生徒が、運営してくれました。また、久保先生を中心とした体育科の先生方には大変お世話になりました。

(前日の会場作成では、中高野球部、中高陸上部、中高ラグビー部、高校男子テニス部、中学男子バスケットボール部等が協力してくれました。)

この場では、とても紹介しきれませんが、多くの人たちの力によって、旭城大運動会は運営されていました。お疲れさまでした。

先生方や教育実習生も頑張りました。(教員チームもリレーに参加しました)

*旭城大運動会は、大成功で終わりました。素晴らしい一日でした!

ところで、空には「ハロ(HALO)」と呼ばれる気象現象が出現しました。「ハロー(HELLO)」ではありません。太陽の周りに虹のような輪が見えました。これは、お天気の下り坂を示すサインだそうです。開催時期も絶妙なタイミングでしたね。

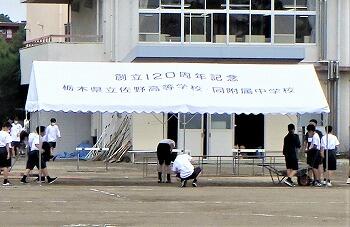

【中高】旭城大運動会の準備完了!

5月31日(火)6・7限目、明日の「旭城大運動会」の準備を行いました。明日は晴天が予想されるので、熱中症対策として待機用のテントを張ったり、石灰でラインを引いたり、中高生で力を合わせて、準備を行いました。

教室棟の3階の窓から見た会場です。テントは、奥に9張り、手前に6張り、合わせて15張りを用意しました。

手前の5張りのテントは、昨年度、創立120周年記念事業の一環として、同窓会から寄贈していただきました。

同窓会の皆様、ありがとうございました。

会場の準備の様子です。

教育実習生も手伝ってくれています。

青、赤、黄の3チームで戦います。

中学生の生徒会室では、得点板を作成していました。

*明日は、午前中は中学生、午後は高校生が競技を行います。

感染症対策、熱中症対策などを講じながら、思い出に残る「旭城大運動会」にしたいと思います。

【高1】カワイピアノコンクール「優秀賞」

5月5日に行われた「第55回カワイピアノコンクール地区本選会」で、高校1年3組の吉田慎太朗君が、優秀賞を受賞しました。

吉田君は、昨年度のコンクールでは「努力賞」でしたが、今回は「優秀賞」という上位の賞を受賞しました。

昨年12月に行われた栃木県、群馬県、新潟県の各県で行われた予選会を勝ち上がり、本選は、群馬県高崎市で開催されました。

課題曲は、バッハの三声のシンフォニア、自由曲は、バラキレフの「ひばり」でした。

吉田君は5歳くらいからピアノを始め、今でも毎日、ピアノを弾いているそうです。昨年度(中3)は、校内の合唱コンクールでも合唱曲「エール」のピアノ伴奏を担当しました。現在は、軽音楽部に所属し、キーボードを演奏しているそうです。

【高1】イタリアからの留学生

5月31日(火)朝、イタリアからの留学生「ラヴィオリ・ガブリエル」君が、高校1年4組のSHRで、流ちょうな日本語で自己紹介しました。

ガブリエル君は、イタリアのシチリア島の出身です。現在18歳で、日本の高校3年生に相当しますが、1年生のクラスに入りました。シチリアでは、日本の文化や心(道徳心)などに惹かれ、3年間、日本語を学んだそうです。3年間でここまで普通に話せるのかと、びっくりしました。ガブリエル君によれば、日本語の文法はイタリア語に比べて簡単だそうです。ただ、漢字が難しい、と言ってました。

好奇心旺盛で、勉強だけでなく、部活動も体験したいそうです。ひと通り、いろんな部活動を見てみたい、ということですので、見学に来た際には、仲間に入れてください。

短時間の自己紹介でしたが、すっかりクラスメートの心を掴んだようです。

【中学】美化委員会のお仕事

5月30日(月)昼休み、中学3年2組の楳沢虎治郎君(美化委員)が、昇降口前のプランターをのぞき込んでいました。美化委員会で蒔いた種が芽を出していました。

楳沢君は、毎日、プランターの様子を観察しているようです。「やっと発芽したので、うれしい」と話してくれました。

しかし、この芽が何という植物なのかは、よくわかりませんでした。

この中のどれかであることは、まちがいなさそうです。どんな花が咲くのか、待つことにしましょう。

【中3】「国語」の授業見学(石塚先生)

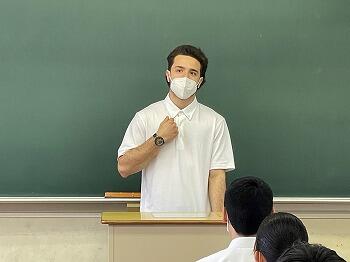

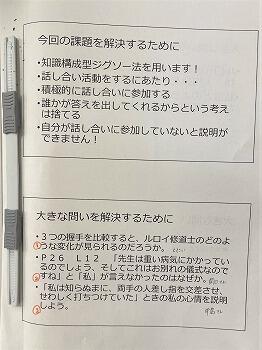

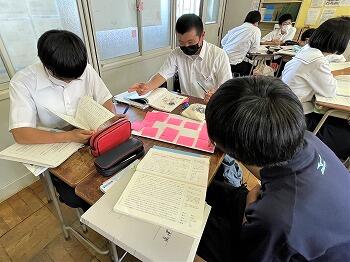

5月30日(月)6限目、中学3年3組の「国語」の授業(石塚先生)を最後の15分程度、見学しました。井上ひさしの「握手」という短編について、「知識構成型ジグソー法」という方法を使って、登場人物の心情などを考えていきます。

「知識構成型ジグソー法」は、グループごとに「考える問い」が割り当てられ、それに関する考えを付箋紙を使って書き出し、様々な角度から考えます。本時は、このステップまでで、次回は、その続きから、ということになるようです。

生徒たちは、様々な考えを同じ内容ごとに分類し、考えを整理していました。

なんだか、面白そうなことが起こる予感がしました。この続きは、次の機会で紹介したいなと思います。

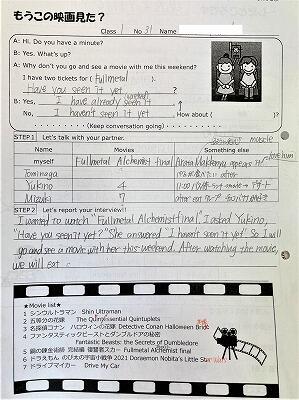

【中3】「英語」の授業見学(富永先生)

5月30日(月)5限目、中学3年1組の「英語」の授業(富永先生)を見学しました。「現在完了形」(すでに~したところです。)を使って、「もう、この映画見た?」という内容の会話を行いました。

まずは、周囲のクラスメートとペアになり、人気の映画リストから、好きな映画を1つ選び、それに絡めたプラスアルファの情報(something else)をインタビューします。

映画のリストは、富永先生が先週の映画人気ランキングから作成したそうです。どの映画が生徒に人気だったかはわかりません。個人的には「トップガン マーヴェリック」がお勧めです。

生徒たちは、映画にまつわる思い出や、英語を見た後、何を食べたいか、とか、一日のデートコースに映画を組み込む生徒もいました。それらをもとに、自分のストーリーを作り、現在完了形をつかった文章を考え、ペアワークで伝えあいました。

*とても工夫された授業展開で、現在完了形を使いたくなる雰囲気が作り出されていました。生徒も意欲満々で、よーしやったるどー、という意気込みで会話していました。

【高1】イタリアからの留学生!

5月30日(月)11時40分頃、イタリア(シチリア島)からの留学生が挨拶にやってきました。正式には、明日(5月31日)から、高校1年4組のクラスで、約3か月間、一緒に勉強します。日本語はとても上手です。詳しいことは、明日、またお知らせします。

挨拶の後、長谷部先生に連れられて、高校1年4組の教室にやってきました。4時間目が終わり、ちょうど昼休みが始まるタイミングでしたが、近くにいた生徒と、瞬間で仲良くなっていました。

【高2】「数学ⅡB」の授業見学(戸田先生)

5月30日(月)5限目、高校2年1・2組(3分割)の「数学ⅡB」の授業(戸田先生)を見学しました。単元は、円の接線の方程式で、かなり難しい内容ですが、お互いに教え合いながら、問題に食らいついていたのが印象的でした。

文系のクラスなので、おそらく数学が苦手な生徒はいると思いますが、誰一人として、諦めている生徒はいませんでした。生徒たちの頑張る気持ちが伝わってきました。

分からないところは、友達や先生に聞きながら、課題の問題に挑戦していました。

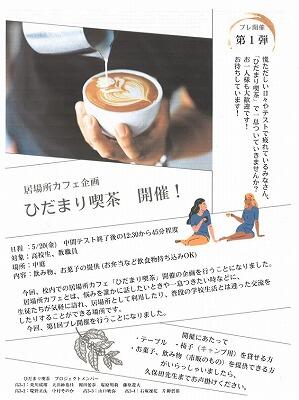

【高校】「第3の居場所」ひだまりカフェ(下野新聞で紹介)

5月29日(日)下野新聞の第3面で、5月20日(金)、中間試験最終日の放課後、中庭で開店した「ひだまりカフェ」が、紹介されました。本校は「第3の制服」で一躍脚光を浴びましたが、それを知ってか知らずか「第3の居場所」というキャッチーなタイトルで紹介してくださいました。(記者の三谷さんのセンスの良さと丁寧な取材に感謝します。)

居場所カフェ 下野.pdf

【中1】「英語」の授業見学(栗原先生)

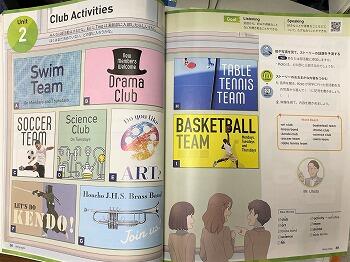

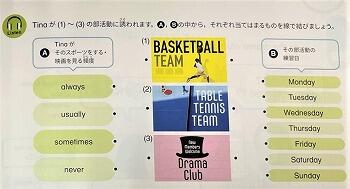

5月27日(金)2限目、中学1年2組の「英語」の授業(栗原先生、ALT:クロイ先生)を見学しました。単元は「Unit2 Club Activities(部活動)」のpart 2 「どのくらい練習しているの?」でした。

この単元は、生徒たちが部活動を見学し、どの部に入ろうかを考えています。

Tinaは、BASKETBALL、TABLE TENNIS TEAM、 Drama Club の3つの部活動に誘われています。Tina は、それぞれの部活動がどのくらいの頻度で練習をしているのかを聞いています。(確かに、重要な情報ですね。)

授業では、その会話を聞き取り、当てはまるところを線で結んでいきます。

次に、自分が好きなことを、友達にも好きかどうかたずねます。

栗原先生とクロイ先生が、質問とその答え方のお手本を示してくれました。

そのやりとりを参考に、今度は生徒たちが近くの生徒とペアワークを行いました。

次々に、相手を変えて会話を繰り返します。

栗原先生とクロイ先生は、生徒たちのやり取りを聞きながら、生徒たちを褒めたり、励ましたりしていました。

*英語の教科書や授業は、Unit ごとに、ストーリー性があって、日常生活の中で使われる会話を学ぶことを通して、文法的な表現も身に付けることができるよう、工夫されています。教科書に出てくる中学生たちは、学年とともに成長し、中3のころには、恋模様もでてくるそうです。生徒たちは、楽しく英語の世界に入り込んでいました。

【中3】「英語」の授業見学(高木先生)

今日の単元は、Daily Life(ディスカッション)で、「会話の聞き取り」が中心でした。

教科書には次のように書いてありました。

「修学旅行で京都に行く生徒たちが、班の自由行動の行き先を話し合います。それぞれの生徒の意見と話し合いの流れに注意して、ディスカッションを聞き取ります。」

電子黒板のデジタル教科書から、4人の生徒たち(Daigo、Yukari、Cathy、Makoto)の会話の音声が、順番に流れてくるので、そこから、誰がどこに行きたいかを聞き取ります。

生徒たちは、4人の提案者の発言ごとに、どこに行きたいのかをメモし、それを基に、「〇〇さんは、こういう理由で□□を提案している。」などと話し合います。

ちなみに、4人から提案があった場所は、以下の8つでした。

金閣寺、銀閣寺、伏見稲荷、嵐山、清水寺、龍安寺、平等院鳳凰堂、太秦映画村

なかなか、手堅いですね。それぞれが推す理由を聞いていると、なるほどそうなのか、という気がしてきます。参考になった生徒も多かったと思います。

高木先生から、訪問先の補足情報が加わりました。修学旅行でどこを訪問したいか、これから行く修学旅行のことを想像して、なんとなく楽しい気分になっていました。

最後に、今日学んだことを振り返り、何ができるようになったのかを確かめました。

【高3】「フードデザイン」の授業見学(保科先生)

おいしそうに盛り付けができました。

2つのグループに分かれ、分担して作業を進めています。

こちらは、カントリークッキーづくりです。

こんな風に焼き上がりました。黒いつぶつぶはチョコチップです。

最後の仕上げに取りかかります。あとはハンバーグを焼けばできあがりです。

きれいに盛り付けています。

やっと、ここまでたどり着きました。

自分たちで作った味は、格別ですね。皆、大満足で食べていました。

【高2】足利市バドミントン大会優勝!

春山君は、足利市立毛野中学校で、バドミントン部に所属し、県でもベスト16という成績を収めました。佐野高校に入学してからは、バスケットボール部に入部しましたが、「さくらグレート」というバドミントンのクラブチームでも、毎週木曜日の夜7時から9時半まで練習することで、バスケットボールとバドミントンを両立しています。

今回の大会は、足利市バドミントン協会の主催で開催され、男子・一般の部は約60名が参加しました。その中で見事「優勝」しました。

春山君によると、バドミントンの魅力は、ラリーの面白さと点を決める瞬間の爽快さ、だそうです。今後の活躍も期待しています。

【高3】全国軽音フェスティバル

「全国高等学校軽音フェスティバル」は、軽音楽を学んでいるバンドの甲子園のような存在で、書類選考(映像・書類審査)の後、本祭(本選決勝大会)進出校が決定されます。

高沢さんたちのバンドは、本校の代表としてエントリーし、書類選考の結果待ちをしていました。そして、5月9日(月)本祭出場校が発表されました。はたして、その結果は?

全国高等学校「軽音フェスティバル」in 大阪城

残念ながら、本祭(本選決勝大会)進出は果たせませんでしたが、書類審査で送った高沢さん達のバンドの演奏を皆さんにも聞いていただきたいと、ユーチューブのアドレスを限定公開することにしました。

高沢さん達のバンド演奏(ユーチューブ限定公開)

本校の「天体ドーム」の中で収録しました。軽音楽部の部室でもあります。他にはない独特のロケーションです。天体ドームのレトロな空気感とカバー曲の雰囲気がマッチしていました。映像には不思議な立体感もあり、魅力的な演奏と映像だと思いました。

【高校】旭城祭に向けた準備が始まりました。

きれいな楕円形になっていました。

【高1】「数学ⅠA」の授業見学(松井先生)

教科書の問題を順番に解いていくことで、二次方程式をグラフに表すコツがつかめてきています。それぞれの答えを確かめ合ったり、わからないところを気軽に質問できる雰囲気ができていました。

わかっている生徒も、クラスメートにわかりやすく教えることで、逆に、そうだったのかと気づくこともあるようです。

なるほど、わかった、という瞬間の表情です。

授業の最後に、今日できるようになったことを確かめ合っています。

生徒たちは、自分で考えたり、本当にそれでいいのか確認したり、ちょっとでも疑問が生じたら、得意な生徒に聞いたり、教えたり、を繰り返しながら、集団全体として、ここまでわかった、というところまで到達していました。

【高2】「トビタテ!留学JAPAN」 テイクオフ

細井さんは、高校1年生の時、「トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム アカデミック(テイクオフ)」に応募し、採択されました。しかし、その年の夏休みは、コロナ禍で出発が見送られたため、今回、ようやく実現できることになりました。

1年前、どのような思いで応募したのか、また、出発できなかったこの1年間、どんなことを考えていたのか、などについて話をききました。

Q1:細井さんの留学の目的を教えてください。

→留学計画のタイトルは、「バレーボールと思いを『繋ぐ』~真の強さと在り方を探る」としました。バレーと歩んできた私の15年間をアピールしました。

Q2:細井さんにとって、バレーボールはどのような存在だったのですか?

→私は那須塩原市で生まれ、小学3年生の頃から、両親の影響で、バレーボール部に入部しました。小さな小学校だったので、女子のほとんどはバレー部に所属し、小6の時には、歴代最強世代となり、地区大会、県大会とハードな練習に打ち込んできました。私は、決してうまい選手ではなかったのですが、いつもいっぱいいっぱいで、追い込み型の練習や怒鳴り声、自分のせいで起こる連帯責任の罰ゲームなどが怖くなり、「下手でも頑張るから見捨てないで」「何のためにバレーをしてるのだろう?」「勝つため、って辛いことしかない」と思いながらバレーを続けてきました。

広い世界をみるため、中学は佐附中を受験し合格しました。現在は、親元を離れ、祖父母の家で生活していますが、中学でもバレー部に入部しました。チームのモットーは『全員で勝つ』ことでした。チームの中で競い合ってきた私は、とても戸惑いました。人数不足で思うように練習できなかったり、試合で1セットもとれなかったり、今までとは全く異なる壁にも直面しました。私は、キャプテンでありながら、『負ければ怒鳴られた』以前の恐怖に打ち勝つことができず、一人足を引っ張ったまま引退を迎えました。私の心には、最後の最後まで自分に負けた情けなさと恥ずかしさで、後悔が残りました。

現在、高校でもバレーボールを続けていますが、なかなか勝てなかった中、先日行われた南部地区の大会で2回勝てたことで、今まで続けてきたバレーボールの楽しさを改めて実感することができました。楽しいはずのバレーを心から楽しめた自分がいました。

今の日本のスポーツ界には「精神的な追い込み」や「肉体的追い込み」、「過剰な縦社会・実力社会」「女子アスリートへの体調管理・不自然なアングルやタイミングの撮影」など、多くの問題があるように感じています。それらを改善すべく最近では、元日本代表の益子直美さんが、「選手を怒らないバレーボール大会」を開催されたり、大山加奈さんが「過度なストレスからくる生理不順」などについてSNSで発信したり、指導方法などの改善に向けた活動も活発になってきています。また、ドイツ人のバレーボールコーチが「日本人は苦しみに耐えることを精神力というが、ドイツでは苦しい時にクリエイティブになれることを精神力という」と語っているものもありました。

今回の留学の目的は、ヨーロッパで『スポーツの本来のあるべき姿』と『スポーツの強さ』について研究することです。この2つについて学び、今の日本のスポーツに必要なこと、あるいは足りていないことを見いだし、最終的には『真のスポーツの強さと在り方』の答えを求めたいと思います。

Q3:留学先に「マルタ共和国」を選んだのはなぜですか?

→語学研修(英語)と異文化交流の両方ができることに魅力を感じました。留学期間中は、「シュプラッハカフェ・マルタ」という語学学校に入り、外国の人たちと寮生活をします。午前中は毎日、英語の授業を多くの国の人たちと受け、午後はビーチバレーや地元のバレーチームで練習することを計画しています。スポーツは万国共通なので、みんなと仲良くなれると思います。もう一つ、海が見えることは、山の中で育った私にとって、唯一の強い希望でした。

また、トビタテ!留学JAPANプログラムは、日本の伝統文化を伝える、という使命もあります。私は、自分の勝負飯である「おにぎり」を同じ寮の生徒に振る舞います。世界に誇る日本のお米を使って、おいしさと沸き上がるパワーを届けたいと思います。それと、折り紙を伝えたいです。その中でも、みんなで作り上げる千羽鶴に魅力を感じています。つなげてできる「千羽鶴」には「団結・応援・祈願」の意味もあり、スポーツにもつながっています。千羽までとはいかなくても、ミニサイズで実際に作って、この美しさを伝えたいです。

Q4:この1年間でどんなことを考えましたか?

→学校の課題研究のテーマを「国内のスポーツにおける問題」と設定し、『うーん、どうやって楽しむ?』というタイトルで研究しました。私の他に、福知さん、高瀬さん(ボート部)、寺内さん(ラグビー部)の4人の研究班で、それぞれの課題について、本音で意見を言い合えたことが、とても良い体験でした。

私は、勝利至上主義やジェンダーの問題など、今の日本の現状を知ることで、マルタで何を学び、どう反映させたいかを具体化することができました。

その中で、私が最も尊敬する元バレーボール日本代表の大山加奈氏への取材ができたことが印象的でした。ダメ元で、試しにTwitter にDMをしたら、大山さんから、ぜひ話がききたいとオファーがあり、実現しました。Zoomを使って、1時間以上、話をする事ができました。今回の留学の成果もプレゼンして欲しいと言ってくださいました。

また、スポーツにまつわるイベントがたくさんありました。

東京五輪では、LGBTQへの対応で、トランスジェンダー選手(男→女)に対して、日本人は外国より理解が進んでいないことがわかり、栃木国体では、佐野市でバレーボール大会が開催されるため、精神障害者の部の補助員をする体験ができました。誰でも楽しめるスポーツの魅力について、考えることができました。

Q5:最後に、一言お願いします。

→私は、バレーボールとともに成長してきました。小学生の頃から悩み、ときに恐怖さえ感じたバレーボールですが、ここまで続けてきたのは、仲間と、思いとボールを『繋ぐ』面白さを超えるものが何一つ見つからないくらい、本当に楽しかったからです。だからこそ、自分の経験を通して、日本のスポーツ界で感じた様々な問題を解決し、私の大好きなアニメ『ハイキュー!!』のように、『さあ今日もバレーボールは面白いと証明しよう』と思います。

*この留学にかける細井さんの思いが、じんじんと伝わってきました。

マルタでの留学の成果を楽しみにしています。本校生にもぜひ、プレゼンしてください。応援しています。

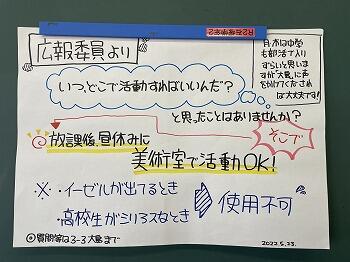

【中学】各種委員会活動

広報委員会の会場に貼られていたポスターです。

広報委員会です。

安全委員会です。

生活委員会

福祉委員会

体育委員会

環境委員会

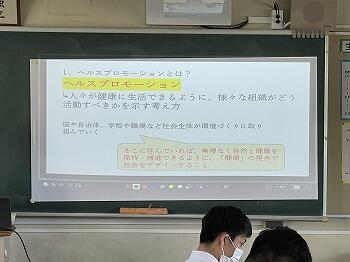

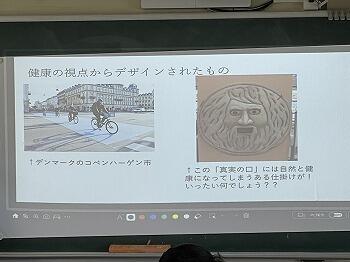

【高1】保健体育の授業見学(瀧川先生)

4班(小林璃俐さん、今野紗愛さん、嶋村優希さん、菅野紗羽さん)

21日(土)に学校で発表の準備をしている4人に、職員室でたまたま出会いました。生徒だけで、1コマの授業をすると聞き、どんな内容でどのように構成するのか、とても興味を持ちました。そこで、「23日の6限、1-1」と手帳にメモしておき、授業の始まりから終わりまで、見学しました。

授業は、教科書に書いてあることをわかりやすく自分たちの言葉に置き換えて説明していました。

また、要所要所で、言葉の意味やどんな事例があるかなど、グループ内で相談したりしています。

ここでは、クイズを使って興味をひく工夫をしていました。

クラスの皆もクイズに参加し、ちゃんと手をあげるなど、授業を盛り上げてくれています。(素晴らしいです)

ユニットバイアスなど、興味深い話題を盛り込んでいます。

そして、本時の本題である「ヘルスプロモーション」として、どんなことが考えられるか、グループワークに移りました。

全員が話し合いに参加しています。

指名された生徒が、何名か発表しました。

最後は今日の授業に関する小テストを行い、重要なことを再確認しました。

今日の授業の振り返りと評価を行い、4名による授業は終了しました。

皆からは、4人の頑張りに対して、大きな拍手が送られました。

あまりにも堂々と、見事に授業をやり切ったことにびっくりしました。興味と集中力をキープするためのたくさんの工夫がなされており、最後に、キーワードを改めて強調することで、今日学んだことが、ちゃんと頭に残るよう構成されていたのは、素晴らしかったです。教育実習生もうかうかしてられませんね。

4人は、このプレゼンの準備をするために、教科書に書かれていることを深く学び、他の生徒たちも、クラスメートの授業でより身近に感じることができていたように思いました。4人の頑張りには、改めて拍手を送りたいと思います。

次回は、瀧川先生による、本時に関する補足説明の時間となっているそうです。保健体育の授業は、生徒によるプレゼンと先生による補足説明がセットになっており、それによって、「主体的・対話的で深い学び」につながるよう、工夫されています。

【中2】「数学」の授業見学(安藤先生)

今日のめあては「加減法を使って 連立方程式を解こう」です。計算問題を解く1日目でした。

授業では、まず、この時間で解く問題が示され、それを時間内で解いていきます。

自分で解ける生徒はどんどん進めることもでき、疑問が生じた生徒は、グループ内の仲間に教えてもらいます。

得意な生徒は、どんどん教えてくれています。

問題が全部解けた生徒は、答えを確認に来ていました。

ノートも試行錯誤しながら、工夫していました。

その間、先生は、あえて教えようとせず、解くヒントや考え方をさりげなく伝えています。生徒たちは、自分のペースで問題を解くことができるので、安心して集中することができます。

最後に、今日のまとめの問題(これができれば、今日のめあては達成)をみんなで解いていきます。

このような授業の進め方により、一斉に同じペースで問題を解くのではなく、自分のペースで、分からないときは気軽にグループ内で聞くことができるようになりました。その分、先生は生徒の理解の様子や苦手意識などを把握しています。

その結果、一人も取り残さない数学の授業を進めています。現在、安藤先生とペアを組んでいる山田先生も同じやり方で指導しており、軌道に乗ってきているようです。

【高校】「読書コンシェルジュ」推薦図書

読書コンシェルジュ.pdf

「読書コンシェルジュ」は、県から任命されて読書の楽しみや意義を同世代に伝えようと活躍する高校生たちです。山口さんは、本校生で唯一、任命されました。今回、中学生向けの本として、中学1年生の時に読んだ佐藤多佳子著「一瞬の風になれ」を紹介してくれました。

図書委員会で発表する山口さん。これまでの活動の締めくくりとして、読書の達人からのメッセージを伝えました。

【中高】本日から教育実習が始まります

教科や科目については、中学(社会1,保健体育2、英語1)、高校(国語1,日本史1,世界史1、保健体育1,英語1)です。期間中、旭城大運動会などのイベントもありますので、生徒の皆さんからも、積極的に話しかけてみてください。

身近な風景 ~これは何?

今日は気持ちの良いお天気でしたが、下の写真で一面の白い花は何でしょうか?

少し寄ってみましょう。

シロツメクサです。

それでは、この黒い粒々は何?

少し寄ってみました。一つ一つは7ミリくらいの大きさです。

一つ一つが、アズマヒキガエルの幼体です。この日、水辺から陸に向かって、一斉に這い登っていました。千匹くらいはいそうです。このうち何匹が、成体になれるのでしょうか。

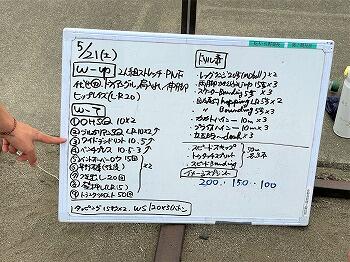

【高校】ボート部「女子ダブルスカル」優勝!

優勝の賞状とメダル・盾をいただきました。

2人から、コメントが届きました。

「私たちボート部は5月21日、22日に長野県で行われた「諏訪湖レガッタ」に参加してきました。皆様の応援のおかげで、私たちは女子ダブルスカルで優勝することができました。今までたくさん悔しい思いをした分、今回の優勝はとても嬉しかったです。今後も、応援してくださっている方々に良い報告ができるよう、練習に精進したいと思います!」藤倉・堀越

さらに、顧問の増田先生も、「成人女子シングルスカル」で、第2位となりました。おめでとうございます。

賞状とメダルをいただきました。

ボート部の皆さん、お疲れさまでした。優勝した藤倉さん、堀越さんだけでなく、それぞれの種目で、着実に力を付けていることがわかりました。これからも応援しています。

【高校】ラグビー部、合同練習

本校の岩上君が中心となって練習を進めていました。

【中学】ラグビー部の活動見学

一つ一つの練習に、どういう場面を想定しているのかを確認しながら取り組んでいるのが、印象的でした。

【中学】テニス部の活動見学

1年生は22名が入部しましたが、ほとんどは初心者ですので、基礎から学んでいます。

2,3年生は、別メニューで練習しています。

*テニス部は、今年度、部員が激増しましたので、1年生は安藤先生、2,3年生は富永先生、と分けながら、練習を進めていました。

【中学】野球部の活動見学

楽しそうに練習をしていました。

【高校】ボート部「諏訪湖レガッタ」決勝進出!

諏訪湖の会場にて

<第1日目の結果>

女子シングルスカル 藤倉 決勝進出

女子ダブルスカル 藤倉・堀越組 決勝進出

福知・高瀬組 決勝進出

男子シングルスカル 青木 準決勝進出

男子ダブルスカル 予選敗退

明日は朝8時から、男子シングルスカルの準決勝が始まります。

<諏訪湖>

<下諏訪ローイングパーク>

【高校】陸上競技部、関東大会へ

小野悠人君です。

(下野新聞社からHP掲載許可済)

*なお、小野君の囲み記事中に「自己ベストも0.8秒更新」とありますが、0.08秒の誤りだそうです。0.8秒更新すると、オリンピック出場レベルになるそうです。

<入賞者一覧>

100m 〇優勝 10'90 小野悠人(3年1組)

8位 11'15 熊倉直希(3年1組)

200m 〇4位 22'46 若葉 敬(1年4組)

〇5位 22'56 熊倉直希(3年1組)

7位 22'61 須藤涼佑(2年1組)

4×100mR 〇2位 42'04 佐野高校

(須藤、小野、熊倉、若葉)

女子棒高跳〇2位 2m30 新井美月(3年3組)

女子走幅跳 8位 5m02 加藤 瞳(3年2組)

女子三段跳〇4位 10m83 加藤 瞳(3年2組)

〇は関東高校陸上競技大会出場

(6月17~20日 カンセキスタジアムとちぎ)

↓ 関東大会出場者

200m 若葉敬君

200m 熊倉直希君

4×100mR 須藤君、小野君、熊倉君、若葉君

棒高跳:新井さん、三段跳:加藤さん

本日の「練習メニュー」です。

勝つための「科学的なトレーニング」を行っています。

*関東大会、そして、インターハイ出場を目指して、次の大会でも頑張ってください。応援しています。

【中学】美術部の活動見学

自画像を見せてくれました。

パソコンに取り込んだ自分の顔を見ながら、自画像を描いています。皆さん、めちゃくちゃうまいです。

こちらは、イラストなどを描いています。きれいに彩色しています。

足尾での植樹の際に用いるプレートを作成しています。

【中高】ももクロプロジェクト「第3回関係者打合せ」

業者との間では、100万円単位のお金が動く、まさにビジネスですので、真剣なやりとりが見られました。

【高校】居場所カフェ「ひだまり喫茶」大盛況!

みんなで、シートを敷いたり、テントを立てたり、準備をしています。

15分ほどで、会場が整いました。「新井屋」様からの大量なお菓子が所狭しと並べられました。(野部様、ありがとうございました。)

みんな、思い思いに楽しんでいます。松井先生は、すっかり喫茶店のマスターです。

吹奏楽部員の島田翠さんのトランペットの演奏が、雰囲気を盛り上げてくれました。

先生方も大勢参加してくれました。

2階から見ると、至るところで、話の輪が広がっていました。

「ひだまり喫茶」だけあって、本格的なコーヒーも用意されていました。

小野塚竜平君の入れてくれたコーヒーの味は最高でした。

思い思いのお菓子をいただきながら、幸せな時間が流れています。

下野新聞の記者(三谷さん)も雰囲気を楽しみながら、取材をされていました。

今日で中間試験が終わったこともあり、「ひだまり喫茶」には、気持ちの良い開放感とゆったりとした時間が流れていました。本当に楽しいひとときでした。

【中2】アホロートルの成長

最初は、全長7センチ程度だった個体が、今では15センチ程度に成長しました。

2021年7月29日の個体

2021年7月29日の校長室便り

2022年5月19日の(同じ)個体。 これだけ大きくなりました。

板橋さんが持ってきてくれたアホロートルは2種類あり、目が黒い個体が「リューシスティック」(上の段の写真)と、目が黒くない個体が「アルビノ」(下の段の写真)です。

板橋さんは、他の人がエサをやりすぎないように、エサをあげた日が分かるように、カードに書いています。水質や水の量にも細心の注意を払っています。

2匹とも、気持ちよさそうに暮らしています。

板橋さんにとっては日課のようなものかもしれませんが、これだけ体調にも気を使いながら、元気に成長させるって、ほとんどの人にはできません。凄いことだと思います。

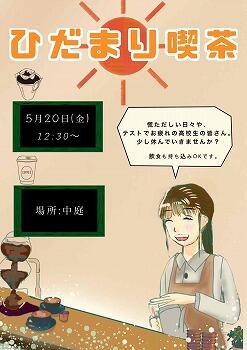

【高校】「ひだまり喫茶」プレ開催第1弾(本県初!)

プロジェクトメンバー作成の「チラシ」

ひだまり喫茶 ちらし.pdf

居場所カフェ「ひだまり喫茶」は、高校3年生の有志10名からなるプロジェクトメンバーが立ち上げた、本県初の企画です。以下、上記の「チラシ」の文面から紹介します。

「今回、校内での居場所カフェ「ひだまり喫茶」開催の企画を行うことになりました。居場所カフェとは、悩みを誰かに話したいときや一息つきたい時などに、生徒たちが気軽に訪れ、居場所として利用したり、普段の学校生活とは違った交流をしたりすることができる場所です。今回、第1回プレ開催を行うことになりました。」

この企画は、生徒の発案・企画・運営によるものです。本県初ではありますが、全国的には「居場所カフェ」を開催している高校はたくさんあります。本にもなっています。そうした先進事例を参考にしています。

しかし、どの事例でも、特別な財源や予算があるわけではありません。ボランティアや賛同者により、飲み物やちょっとしたお菓子などを提供していただいたり、持ち寄ったりすることで、運営されています。先日の「PTA総会」で開催告知をいたしましたが、多くの保護者が協力を申し出てくださいました。非常にありがたいことだと思いました。

第1回プレ開催にあたりましては、「味噌まんじゅう」で有名な「新井屋」様がお菓子をご提供していただけることになりました。本当にありがとうございます。本校職員からも飲み物やお菓子等の提供がありました。

第1回プレ開催が好評であれば、今後、どうすれば定期的に開催できるか、生徒たちと考えていきたいと思います。第1回プレ開催は、お披露目的な側面もあるので、いつもこの形態でというわけではありません。

生徒たちの、生徒たちによる、生徒のための 居場所カフェ「ひだまり喫茶」ですので、生徒の皆さんには単純に楽しんで欲しいと思っています。(ただし、プロジェクトメンバーには、コロナ禍ですので、食べながら話すことは絶対にしないよう、食べる場所と話す場所の導線をしっかり分けて欲しいことのみ、お願いしました。皆さんもご協力ください。)

*本校生による「居場所カフェ」の開催は、県教育委員会からも、素晴らしい取組であると、ご支援いただいています。また、前日及び当日は、下野新聞社様の取材も予定されています。

★5月19日(木)12時10分。中間テスト2日目終了後、プロジェクトメンバーが集まり、明日の本番に向けて、選択3教室で、最終ミーティングが行われました。

下野新聞の記者が、取材に来てくれました。

*明日は、いよいよ本番です。うまくいくか、ちょっと緊張しますね。

【中学】中間試験前日の質問教室・自習室

選択1教室での質問教室です。今日は、山田先生を囲んで「山田塾」が開かれていました。

個別の質問にも答えてくれます。

選択2教室でも、質問に来ている生徒がいました。

廊下でも質問していました。

生徒同士で教えています。

ここでも、高野先生に社会の質問をしていました。

納得いくまで、質問しています。

「山田塾」大人気です。

自分の教室では、帰りの会終了後(16時15分頃)から18時まで、自習室として、それぞれ自分のペースで試験勉強をすることができます。質問がある場合は、選択1と2教室で待機している先生に聞きに行くことが出来ます。

多くの生徒が、静かで集中できる雰囲気の中、勉強をしていました。

*明日からの中間試験、頑張ってください!

【中学】佐野市春季体育大会「バスケットボール」

第4ピリオド終了10秒前まで50-49でこちらがリード。痛恨のフリースローで1本目を入れられ同点となるも、2本目が外れたため、50-50で延長戦に突入。

延長戦の激闘終了10秒前、相手にシュートを決められ50-52、「万事窮す」かと思われたその時、すかさずリバウンドを奪い一気にシュート。大どんでん返しの52-52で再延長にもつれ込みました。

この辺りから、2階の保護者席の興奮は最高潮へと突き進んでいきました。

しかし、ここはクールダウンし、試合開始から、じっくりと見ていきましょう。

試合前のミーティングです。すでに気合は十分です。

試合が始まりました。

粂谷先生、高木先生も、ともに気合が入っています。

第2ピリオド終了時点で、18-22でリードされていました。

ここから、どんどん追い上げていきます。

第4ピリオドに入ると、逆転しました。

このまま勝てるかと思われましたが、終了間際に同点となり、延長戦となりました。

延長戦も、両者2点ずつ入れ、再延長に突入しました。

ここからの3分間は、怒涛の展開でした。選手も監督も観客も、興奮のるつぼの中で、何が何だかわからないうちに、2本のシュートが決まりました。相手もフリースロー1本が決まりました。

そして、最後のカウントダウンの結果、56-53で、勝つことが出来ました。

選手たちは、みな疲労困憊で、足をつっていました。お疲れさまでした。

ここまでの精神力で頑張り切れたのは、本当に素晴らしいと思いました。見ている方としては、少なくとも2度くらいは負けを覚悟しましたが、生徒たちは諦めませんでした。その点、生徒たちの方が上を行っていたと思います。

「戮力協心(りくりょくきょうしん)」:力を合わせて一致協力して物事に取り組むこと。まさに、その通りのことを成し遂げました。

満面の笑みの保護者の皆様方。その思いが届きました。

【中学】佐野市春季体育大会「サッカー」

去年の夏に、国体のために新しく作られた「多目的球技場」でプレーしました。

準決勝は、田沼東中学校との対戦でした。周囲との緑と人工芝の緑、そして、チームのユニフォームの緑が鮮やかでした。

準決勝の田沼東中には、2-0で勝利し、決勝に進出しました。

決勝は、佐野北中学校と対戦しました。

結果は、0-2 で敗退し、準優勝となりました。

合同チーム3校の初顔合わせで、スタメンが揃っていない中、2試合連続の戦いは、さすがに苦しかったですね。しかし、しっかり県大会への出場は決めました。お見事でした。

県大会では万全の状態で戦えるよう願っています。よく頑張りました。

【中学】佐野市春季体育大会「バレーボール」

試合前の練習です。

いよいよ、試合が始まります。

まずは、コートで気合を入れていました。

始まりました。

力のあるサーブが決まりました。

*皆さん、よく頑張っていました。試合は1,2セットとも接戦でしたが、もう一歩のところで敗退しました。次の大会目指して、頑張ってください。応援しています。

【中学】佐野市春季体育大会「卓球」

予選リーグを3勝1敗で勝ち抜け、決勝トーナメント進出を決めた時の喜びのポーズです。

団体戦の様子です。

全員が審判も担当します。

*皆さん、良く頑張りました。

【中学】佐野市春季体育大会「陸上競技」

共通女子100mH決勝 →4人出場、1位・2位、県大会出場

「共通男子 走幅跳 決勝」→入賞

石川大和君(2年)、小林奏汰君(2年)

「共通女子800m決勝」→入賞

大川りささん(3年)

「共通女子100mH決勝」→1位・2位県大会出場

コールされる直前、謎の行動を目撃しました!

右から、深津結愛さん(2年)、矢代怜央菜さん(3年)、山田文音さん(3年)、川島えれなさん(2年)

圧巻の試合ぶりでした。

*多くの生徒が、県大会出場、入賞、自己ベスト更新など、素晴らしい成果を上げていました。よく頑張りました。県大会、そして、夏の大会を目指して、それぞれの目標を達成してください。

【高2】課題研究のテーマ

イモリの高い再生能力については、1年前の創立記念講演会で講演していただいた篠崎先生のお話が印象に残っていたそうで、再生能力を医療にも活かせないか、という点に興味があることが、話を聞いて分かってきました。

栃木県では、イモリ(アカハライモリ)は絶滅危惧Ⅱ類(Bランク)に指定されており、野外で見かけることはほとんどありません。そのため、実験材料にすることは難しいです。また、高校生が、実験だからといって、小動物の体を傷つけることは、動物の虐待とみなされるので、道義的にも困難である、という話もしました。

しかし、地球上の生物の進化の中で、今も、高い再生能力を持つ生物(イモリやプラナリアなど)と、人のように再生能力をあまり持っていない生物は、どこが違うのか。なぜ、再生能力を失ったのか、どうしたら、再生能力が失われた生物に再び、再生能力を蘇らせることが出来るのかなど、再生に関する謎は、医療にもつながる興味深いテーマです。

そこで、まず、再生に関する文献調査等を行い、生物の進化の中で、再生能力を持つ生物や再生のメカニズム、再生の持つ意味について調べることになりました。一人一人、違う角度から再生について調査し、発表し合います。また、日光の両棲類研究所を訪問し、篠崎所長から、直接、話を聞くことにしました。今年も、希望者で日光の両棲類研究所を訪ねるツアーを実施する予定です。

【高1】数学ⅠAの授業見学(会田先生)

会田先生は、後ろの黒板を使って説明していました。

「後ろの黒板」を見るためには、ふり返らなければなりません。

生徒たちにとって、その行動はとても新鮮で、刺激的のようです。

立ち見が出るということは、それだけ授業に引き込まれている、と感じました。

最後は、前の黒板に戻りましたが、前と後ろの黒板の使い方をうまく工夫していると思いました。

授業終了後、生徒同士で、わからないところを教え合っていました。

【高3】「創立記念講演会」後のアドバイス

せっかくの機会でしたので、記念写真を撮りました。

加藤さんは、「三段跳び」などの試合中に、どうしたら緊張せずに力を発揮できるのか等、アスリートの先輩にアドバイスを求めていました。

島田先生からは、「誰でも失敗することはある。三段跳びは3回跳ぶことができるので、うまくいかないことがあっても挽回することが出来る。そういう気持ちで試合に臨んでみたらどうか」といったアドバイスをいただきました。

また、島田先生ご自身の経験から、失敗したらどうしようという気持ちが、緊張したり、余計な力が入ってしまったりするということを教えていただきました。

【中学】女子テニス部の練習見学

今日の練習の仕上げは、全員で校庭の周りを1周しました。

一番乗りがやってきました。

ぞくぞくとゴールしています。

明日から、中間テスト1週間前で練習はお休みになります。今日は、最後に思い切り、力を出し切ることが出来ました。心置きなく勉強ができそうですね。

【中学】野球部の練習見学

審判をしているのは、木村教頭先生です。

教頭先生の指導にも熱が入ります。

皆、気持ちよさそうに走っています。

バント練習もこの人数なら可能です。

野球部の練習を見るのは久しぶりです。これまでは、3人でキャッチボールをする姿しか記憶にありませんでしたが、9人いると、多彩な練習ができるようになりました。

木村教頭先生は、野球部の顧問の一人ですが、久々の練習に、昔やってた血が騒いだ、と楽しそうに話していました。

特にありません。