投稿日時 : 2020/07/21

7月16日(木)、

投稿日時 : 2020/07/15

よろしくお願いいたします

例年、

5月下旬から6月上旬にかけて行っている

学年毎の保護者進路説明会ですが、

今年は

新型コロナウイルス感染症の影響で

延期しておりました。

先週後半に

各学年とも実施することができました。

(1年:7月9日(木)、2年:7月10日(金))

1年生の保護者の皆様には

パソコントラブルで

円滑な進行に支障をきたしまして

大変申し訳ございませんでした。

2年生の保護者の皆様には

遠隔配信にご協力いただきまして

ありがとうございました。

入試改革元年と

新型コロナウイルス感染症の影響が

重なってしまった今年度。

お子様方は

まだ受験の当事者ではありませんが、

来年再来年を見据えて、

今から備えをしておくとよろしいかと存じます。

新しい情報は

HPを通じてお伝えしていきます。

その他にも

進路行事報告等

このページで行っていますので、

お時間のあるときに

確認していただけると幸いです。

投稿日時 : 2020/07/03

歴史に学べ

先週から今週にかけて

投稿日時 : 2020/07/01

7月1日時点の情報です

前回、

投稿日時 : 2020/06/22

6月19日時点の情報です

高校3年生ならびにその保護者の皆様は○大学入学共通テストの実施期日は ○総合型選抜の入学願書受付は ○出題範囲等について 「受験生に対する要請事項」 がありました。それを載せておきます。①医療機関での受診

投稿日時 : 2020/06/19

目標は高い方が伸びる

6月18日(木)のLHRの時間に・高2の夏休みから本格的に受験勉強を始めたため、

投稿日時 : 2020/06/02

先端研公開のお知らせ

進路部では

大学・各種団体が催す体験イベントへの参加を

勧めております。

しかし現在、

新型コロナウイルス感染症の影響で

多くの大学が

オープンキャンパスや

施設の一般公開実施を見送っています。

その代わり、

Web上で情報発信をする

大学や研究所が増えています。

高校生(特に3年生)は

自分の志望校(併願校含む)のHPを

こまめに確認してください

(文部科学省が各大学に

通達を出しているので、

いろいろ変更になる可能性があります)。

今日紹介するのは、

東京大学先端科学技術センターの

バーチャル先端研公開2020です。

例年東京大学では

5月下旬に

駒場リサーチキャンパスを

一般公開しています。

私、行ったことがあるのですが、

はっきり言って面白い!

家族連れで来ている人もいます。

これは

是非中学生に行ってきてもらいたい。

未来の技術のシーズを見たり聞いたり

体験できたりします。

しかし今年はコロナの影響で中止です。

そのような状況ですが、

先端研は

オンラインでイベントをやるそうです。

https://sway.office.com/zsPbW8WjRJdLqToZ 大人も勉強になると思います。

来年は生で見られることを期待したいです。

投稿日時 : 2020/05/29

Stay home 中の運動不足でhttps://www.nii.ac.jp/event/other/decs/tips.html

投稿日時 : 2020/05/22

トライしてみました

5月21日(木)午後、

3年保護者進路説明会・講演会を行いました。

新型コロナウイルス感染症の影響で

予定日を延期しての開催です。

感染症拡大の心配がまだ残っておりますが、

新テストに対する懸念もあると思いまして、

このタイミングで実施いたしました。

密集を避けるため、

保護者の皆様には出入口の分散、

視聴場所の分散にご協力頂きました。

どうもありがとうございました。

視聴場所の分散と書きましたが、

今回テレビ会議システムによる配信を試みました。

来校できなかった保護者の皆様には

手元のスマホや

自宅のパソコンでご覧いただきました。

いつもと異なる形態ゆえ、

スムーズにいかなかった点もあったかと思います。

その点についてはお詫び申し上げます。

ご覧になってのフィードバックを

担任・進路までお寄せいただけるとありがたいです。

次回の運営に活かしたいと存じます。

入試情報につきましては、

新たな情報が入り次第、

進路部のHPや担任を通じて

随時お知らせしていく予定です。

よろしくお願いいたします。

通常の保護者会

その1

その2

その3

その4

今回の保護者会

(その1・その2:カメラ映像、その3・その4:資料を画面共有したところ)

追伸

配布物の中に冊子類が含まれず、

すべてプリント類であれば、

PDF化してWebにアップすることで

学校で開催しなくても

保護者会ができてしまう。

ウイルスが時代を変える。

逆にオンラインでない

リアルな集まりに

どのような意義を見いだすか、

私たちは考えなければならない。

投稿日時 : 2020/05/15

投稿日時 : 2020/05/07

投稿日時 : 2020/05/01

休校が5月いっぱいに再延長されました。

投稿日時 : 2020/04/24

緊急事態宣言が出されてからhttps://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1448597234

投稿日時 : 2020/04/17

あなたが仕事人になるまでに考えてほしい

投稿日時 : 2020/04/13

よい睡眠とれていますか

投稿日時 : 2020/04/10

こんにちは。https://www.tochigi-edu.ed.jp/yaitahigashi/nc3/ )

投稿日時 : 2020/04/10

3月の休校期間が終わり、

投稿日時 : 2020/04/10

共通テストは2021年1月16日(土)17日(日)です

このタイトルを見て

投稿日時 : 2020/04/07

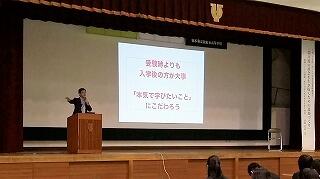

祝入学

本来であれば

入学式の後に

体育館でご挨拶申し上げるところ、

社会情勢を鑑み、

このような形をとらせていただきます。

本日は、お子様のご入学、

おめでとうございます。

これから卒業まで

進路部をよろしくお願いいたします。

進路指導と聞くと

本校保護者の場合、

最初に進学指導が頭をよぎると拝察いたします。

しかし、

進路指導を行う前提があります。

それは

きちんとした生活習慣 です。

学校でも指導いたしますが、

ご家庭でもサポートしていただくことを

お願い申し上げます。

もう一つ

保護者の皆様にお願いがございます。

それは

「保護者自身が学ぶこと」です。

社会の変化に伴って

大学での学びも変化してきております。

おそらく保護者の皆様は、

昭和末期か平成初期に

高校・学生時代を過ごされた世代と拝察いたします。

時代は令和。

ご自身がお持ちの知識を

アップデートして頂きたく存じます。

お手元の封筒の中に資料を入れましたので、

時間をとってご一読いただきますよう

お願い申し上げます。

ご覧になられた後、

お子様に読ませるのも一手です。

この他のさらに詳しい話につきましては、

6月に行われる学年保護者会にて

お伝えいたします。

進路部では

進路行事の実施報告や

部長が大学で聴講した話・所感を

このページに書いております。

バックナンバーも見られますので、

お時間に余裕があるとき

ご覧いただければ幸いです。

最後になりますが、

現在の状況が

いつまで続くかわかりません。

どうぞご自愛ください。

投稿日時 : 2020/03/25

お疲れさまでした

国公立大学後期試験の発表も終わり、

投稿日時 : 2020/03/09

コロナ以外にも心配なことがある

自宅学習期間に入ってから1週間が経つが、「生活指導あっての進路指導です。」

投稿日時 : 2020/03/02

ピンチはチャンス

3月2日から

投稿日時 : 2020/02/24

時は来た。いざ!

コンディションは整っていますか。

投稿日時 : 2020/02/14

どうだ、調子は?

私立大学の入試が本格的に始まって

投稿日時 : 2020/02/13

あと1年を切った!

2月13日(木)7限目に

投稿日時 : 2020/02/05

昨年11月の高校講座です

投稿日時 : 2020/01/19

2日間頑張った!

土日のセンター試験、

おつかれさまでした。

人生節目の試験はいかがでしたか。

手応えのある人も少し心配を感じている人も、

まずは2日間乗り切れたことに自信をもちましょう。

そして、今日は早く就寝して下さい。

ただし、

就寝前に問題冊子がカバンに入っていることを 明日学校で

試験の様子を教えて下さい。

もしも悪天候等で登校が難しい場合は、

無理をせず、

下の報告書をダウンロードして必要事項を記入し、

学校にFAXしてください

(第1解答科目の指定等記入漏れのないように)。

z_自己採点FAX報告書2020.pdf 解答は新聞発表のものを利用するといいです。

あるいは、

大学入試センターや予備校のホームページにも

PDFが載ると思うので、

そちらを使ってください。

保護者の皆様へ

試験会場までの送迎やお弁当の準備等

至る所でのご配慮に感謝申し上げます。

この後、

私大入試、国公立大入試と

しばらく緊張する日が続きますが、

もうしばらくの間、

応援と見守りをいただきますよう

よろしくお願いいたします。

投稿日時 : 2020/01/17

捲土重来

もう一度チャレンジすると決めてから

投稿日時 : 2019/12/16

学校の勉強をきちんとやることが合格のための必要条件(十分条件ではない)

12月14日(土)、

高校2年生の保護者を対象に

進学講演会を実施しました。

昨今の報道の通り、

大学入試英語成績提供システムの導入が見送りとなり、

国語と数学の記述式問題導入も

延期を検討する旨の話が聞こえてきています。

メディアではあまりとりあげられませんが、

ポートフォリオの提出(大学毎に異なります)など

テスト以外の部分でも対応が求められます。

とはいっても、

不易の部分もあるわけで、

それは「地に足が着いた学びを続けること」です。

その経験は

大学生、あるいは社会人になってからも

生きるはずです。

受験勉強の before と after で自分の変容を感じ、

言語化できるこれからの1年を

生きてほしいと願っています。

投稿日時 : 2019/12/06

修学旅行を終えて切りかえられるか

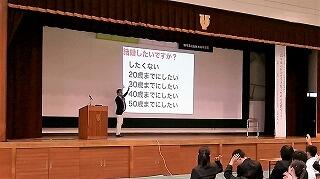

12/5(木)のLHRの時間、

外部講師を招いて

進路講演会を実施いたしました。

来年度の受験に向けて、

動き始めが早いほど選択肢が多くなります。

例年

「もっと早くからやっておけばよかった」

という声は多く聞くのですが、

「早くから始めてよかった」

という声は聞こえてきません。

果たしてこの2年生からは

どのような声が聞こえるのでしょうか。

講演会の最後に

講師から以下のような話がございました。

(以下スライドから)

これからの社会で求められるのは

「学歴」よりも「学習歴」

大学の合格や就職はゴールでも何もなく

スタートラインにすぎない。

その後も

「学び」「考え」ていける一人の「大人」になるための土台 を今身につけてほしい。

(以上)

学び続ける力というのは

多くの有識者が

講演会やSNSで主張しています。

文部科学省は次期学習指導要領で

「探究」という表現を用いています。

私は学び、考えている教員なのだろうか。

職員も自問してみませんか。

投稿日時 : 2019/11/07

外務省高校講座

11月7日(木)、

1・2年生を対象に講演会を実施いたしました。

外務省のスタッフをお招きし、

省内の様子や仕事の種類、

御自身の勤務する様子を語っていただきました。

国際舞台で活躍するために必要なものは

○知的好奇心 ○当事者意識

○クリティカルシンキングとバランス感覚

○語学力

○コミュニケーション能力

とのことです。

上記の資質は、

国際舞台に限らず、

どの方向へ向かうにしても求められると思います。

今日の講演が

生徒諸君のこれからの学びの一助に

なることを期待します。

投稿日時 : 2019/10/30

2020年度4月から

大学・短大・高専・専門学校での学びを

国が支援する制度が始まります。

その対象校のリストが公表になりました

(PDFファイルとExcelファイルが用意されていて

Excelファイルではフィルタがかけられます)。

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に、

授業料等の減免や給付型奨学金の支給の拡充が行われます。

関心のある方は

文部科学省のホームページをご覧ください。

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm また、大学で独自の予約型奨学金制度を設けているところがあります。

保護者の皆様はお子様と受験校を相談されているかと存じますが、

受験予定先に支援制度があるか確認することをお勧めします。

予約型奨学金の場合、

申込期間が年内という大学もありますのでお気をつけ下さい。

投稿日時 : 2019/10/18

我々教員も勉強になります

10月18日(金)午後、

大学出張講義を実施しました。

お越し頂いた大学は次の大学です。

お忙しい中ありがとうございました。

筑波大学、茨城大学、宇都宮大学、

群馬大学、高崎経済大学、新潟大学、

東京大学大学院、

文星芸術大学、国際医療福祉大学

生徒たちは

自分の興味関心に併せて

2講座を聴講しました。

今後の自分の進路を考える一助に、

また探究活動に資するなど、

それぞれに合わせて活用することを

期待しております。

投稿日時 : 2019/10/11

生徒も教員も考えたほうがいい

ここ1か月の出来事を3つ紹介します。大学1年次での学びは 1年生のうちに 高校1年次の学習

投稿日時 : 2019/10/07

あっという間に3年生になります

10月5日(土)、

高校1学年の保護者を対象に

進路講演会を実施しました。

現在、大学入学共通テストや

英語の外部検定のことで

さまざまな議論が出ています。

1年のこの時期にお子様がやること、

それは

「学校の授業内容をきちんと身につけること」 です。

進路部では、今後も情報収集につとめ、

最新情報を保護者の皆様にお届けしますので、

通知やホームページをご確認くださるよう、

よろしくお願いいたします。

校長挨拶

保護者挨拶

外部講師による講演

投稿日時 : 2019/09/19

今の大学は

9月19日(木)7限目、

高校1年生を対象に

外部講師による進路講演会を

実施しました。

2学期末には

文理選択に向けての道筋を

ある程度つけることになります。

それに資する情報提供を

していきますので、

ご家庭でも

食卓の話題にしていただければ

幸いです。

「学校での取組が重要である」

「成績の伸びる生徒は振り返ることが多い」

←どの世界でもPDCAが盛んに言われますが、

これからの時代はAARです

(Education 2030 プロジェクトで登場します)。

Anticipation Action Reflection のローテーションです。

投稿日時 : 2019/08/31

本を読んでください

本日はお忙しい中、

投稿日時 : 2019/08/14

捗っていますか

夏休みも終盤。

投稿日時 : 2019/07/31

東北大学オープンキャンパス

昨年まで2年生希望者のみの団体参加でしたが、

今年から1・2年生合同で

希望者を募って行ってまいりました。

知的好奇心をくすぐる企画が満載で

充実した一日を過ごすことができました。

理学部では

本校OBが激励に来てくれました。

忙しい中、ありがとうございました。

キャンパスを歩いていると、

地元の子なのでしょうか、

中学生とおぼしき背格好の生徒も見かけました

(たくましいですね)。

参加した生徒たちが

今後の学びに活かしてくれることを

期待しております。

保護者の皆様には

早朝の送り出しと夕刻の出迎えに

感謝申し上げます。

主体的な学び手が本物から受けるインパクトは

若ければ若いほど大きなものである。

若者がうらやましい。

(前列中央が本校OBです)

投稿日時 : 2019/06/25

あなたの戦略は?

6月20日(木)7限目、

投稿日時 : 2019/06/11

3年間の始まりです

6 月 7 日(金)、 1 年進路説明会・保護者学習会が開催されました。

学習会では、 今後のお子様との接し方で参考になる情報交換があり、

進路説明会では、学年から入学後の2 か月の学校生活の概況や 4 月に実施した模試の成績概況について、 3 年間の流れや大学共通テストと

足元の悪い中またご多忙にもかかわらず 学習会の様子

進路説明会の様子

投稿日時 : 2019/05/24

新テスト、気になるところですが

5月24日(金)午後、

投稿日時 : 2019/05/20

今注目の人

去る5月18日(土)、19日(日)の2日間、

投稿日時 : 2019/05/08

我慢

本日午後、

高校3年保護者対象に

進路説明会・講演会を

実施しました。

外部講師も招き、

今春の入試をふりかえるとともに、

来春の入試に向けての話を

それぞれしました。

中学入試、高校入試は保護者の意向が

強く働いているかと思いますが、

大学入試については、

選択肢の提示はすれども、

「お子様に選ばせる」経験を重視して

いただきたく存じます。

試験を受けるのは保護者ではありません。

お子様です。

なかなか難しいのですが、

我慢が肝要 です。

投稿日時 : 2019/05/07

桜の次は

管理棟東側のつつじです。

進路室からも眺められます。

保護者の皆様には

3年生の学年保護者会、

あるいはPTA総会でご覧いただけます。

この場所の他にも

咲いているところがありますので、

来校の際

花を愛でていかれるのも

よろしいかと存じます。

投稿日時 : 2019/04/26

逆算思考

本日7限目に進路部長講話を実施しました。

投稿日時 : 2019/04/11

Ignition

本日7限目に外部講師を招いて

進路講演会を実施しました。

来春の目標達成に向けて

行動変容するかどうかは

あなた次第です。

「能動的主体的に情報を取りに行く」

「やるべきことをきちんとやっていれば恐れる必要はない」

「推薦AOは教育活動そのものが問われる」

最後の言葉は

入試とは無関係に教員自身が

意識しなければならないことではないでしょうか

(いわゆるカリキュラムマネジメントです)。

投稿日時 : 2019/04/10

雨の予報なので散る前に

季節外れの寒さです。

今日は雨(もしかして雪)の予報です。

その前に撮っておきました。

曇り空なので花が映えておらず

申し訳ございません。

中学1年生にとっては初めての、

高校3年生にとっては在校中最後の

矢東の桜です。

投稿日時 : 2019/04/05

祝入学

本日、入学式がありました。

新入生の保護者の皆様におかれましては、

お子様のご入学、まことにおめでとうございます。

これから3年間(附属中生は6年間)の進路指導に

ご理解とご協力を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。

体育館で一言ご挨拶申し上げましたが、

そこでは話しきれなかったことについて

お伝えしておきます。

生徒たちには

「教養を深める、外を見る、逆算思考を身につける」

ことを強調して言っております。

教養を深めるには、

新聞を読んだり、美術館や博物館、

大学の研究室や成果発表など

「本物に触れる」ことが大切だと考えております。

逆算思考というのは、

目標や期限に対して、

それらを達成するために今何をすべきか、

どのように行動するか、という

「未来から現在」への視点(backcasting)

を意味しています。

この視点とは反対の

「現在から未来」の視点(forecasting)

も大切ですので、

双方向の思考ができるようになるといいな、

と願っております。

繰り返しになりますが、

卒業を迎えるまでの間、

ご支援を賜りますよう

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日時 : 2019/03/31

大学入試を終えた矢東生へ

今春の入試が終わりました。みなさんおつかれさまでした。

投稿日時 : 2019/03/15

センター試験報告会(高1)

本日7限目、外部講師によるセンター試験報告会が

実施されました。ご存じの通り、この学年の生徒たち

から新テストが導入されます。今年実施された試験を

踏まえつつ、新テストに向けて準備すべき事などを

聴くことができました。

別件

先月2年生のセンター試験報告会の記事をアップ

した際、卒業生から後輩へのメッセージをいくつか

紹介しました。その第2弾です。

○センター試験本番で信じることができるのは、自分の知識だけです。

○当日の不安を少しでも少なくするために、日々の勉強の積み重ねが

本当に本当に大切だと思います。

○推薦で先に進路が決まった人もセンターに向けて皆と同じように

勉強した方が絶対に良いと思う。

○やった分は絶対に結果に出てきます。

投稿日時 : 2019/03/14

生徒進路ガイダンス(OBOG講話)

本日LHRの時間、高校1・2年生対象に本校OBOGによる

講演会を実施しました。大学生活や受験体験など、学生た

ちが自分自身を振り返り、後輩たちへメッセージを発信し

てくれました。

「矢東に引きこもらず、社会に目を向けろ」

1・2年生のみなさんはどのように受けとめましたか。

あなたたちの真価が問われます。

投稿日時 : 2019/02/24

明日国公立大学を受験する皆さんへ

とうとうこの日がやって来ました。

投稿日時 : 2019/02/14

センター試験報告会(高2)

本日7限目、外部講師を招いてセンター試験報告会を実施しました。出題の特徴や来年のセンター試験に向けての助言を聞くことができました。「ジブンゴト」として受け止め、今夜から来春に向けて動き始めてほしいと思います。

別件

センター試験自己採点の日、

現3年生にセンター試験を振り返ってもらいました。

後輩へのメッセージをいくつか紹介します。

○いつまでも受験を逃避していないで勉強しておけばよかった。

○計画を立てる練習を1・2年でしておかないと、

自分のキャパがわからなくてまともな計画にならない。

○2年3学期でアドバンテージを作った人の勝ち。

○時間は無いです、本当に。

飯や風呂の時間ももったいなくなります。

だから絶対に今からやるべき!そして6時間は寝る!

○今までやってきた積み重ねがあり、それが自信になっていた。

○受験は「いつか来る」のではなく「絶対に来る」ので、

自分の今ではなく先を見て勉強すると良いと思う。

最後は自分との闘い。

来月には1年生を対象に報告会を実施します。

その記事でもメッセージを紹介します。

投稿日時 : 2019/02/11

進路部より高校3年生へ(その2)

私立大学の入試が始まって中盤戦。やってきたことを十分発揮できているでしょうか。調子よくいっているならば、そのまま気を引き締めて頑張って下さい。調子がいいときほど落とし穴があるものです。なかなか思うようにいっていない人、その日の内に振り返りをして、反省を次の試験に活かして下さい。途中経過の報告や行き詰まったときの相談等随時対応しています。この後も体調に気をつけて試験に挑んで下さい。

投稿日時 : 2019/01/21

センター試験

1月19日(土)、20日(日)の2日間、 3年生が国際医療福祉大学で大学入試センター試験に 挑んできました。 センター試験というと天気が良くない印象が強いのですが、 今回は2日間とも天気は良く、若干ほっとしました。 本校職員も受験生にエールを送りに現地へ行きました (他校も来ていましたが、現地に到着したのは本校がトップでした)。 明日からは頭を切り換えて個別大学試験に向けての仕上げにとりかかります。

もう少しの頑張りです。

投稿日時 : 2019/01/20

進路部より高校3年生へ

3年生の皆さん、2日間のセンター試験、お疲れさまでした。

緊張の続く2日間を乗りきれた自分自身に拍手を送りましょう。

保護者の皆様も気をもんだ2日間だったと思います。

送迎やお弁当作り、ありがとうございました。

この後私立大学、国公立大学の試験とまだまだ気を緩められない日が続きますが、

感染症等に気をつけてハードルを飛び越えていきたいところです。

今夜は明日の持参物だけ用意して寝てください。

そして、明日のホームルームで元気な姿を見せてください。

もし、発熱等の事情で登校が難しい場合は、

下のPDFファイルをダウンロードして必要事項を記入の上、

学校にFAXしてください。

その後の対応はこちらで行います。

では明日、学校でお会いしましょう。

よろしくお願いいたします。

j_自己採点報告用紙.pdf

投稿日時 : 2018/12/17

2年保護者進路説明会・講演会

12 月15 日(土)、高校2 年保護者進路説明会・講演会を実施しました。今回は、学年担当から次年度のコース選択と成績報告を、進路担当からは今秋の推薦・AO 入試の問題の紹介と大学入学までにかかる費用の話をしました。さらに外部講師を招き、現3 年生の志望動向や大学入学共通テスト・英語外部検定に関する情報提供、受験生の保護者としてのあり方等を講演していただきました。残り1 年余り、生徒たちは時にストレスで滅入ることもあるかもしれません。そのストレスは「人間の器を大きくするためのストレス」だと考えて、日々の学びに向かってほしいと思います。保護者の皆様におかれましては、配布資料にもある通り、「子供のベストサポーター」として応援してくださいますよう、よろしくお願いいたします。

外部講師の発言で印象に残っているもの

・受験生のサポーターでいて下さい。

・学校の勉強をちゃんとやってください。

・特定の情報に偏らず、広い視野を持って下さい。

・やるべきことさえちゃんとやっていれば受かります。

・キーワードは「我慢」

投稿日時 : 2018/12/11

2年進路講演会

12 月7 日(金)、外部講師を招いて高校2 年生対象の進路講演会を実施しました。修学旅行で和んだ(緩んだ?)空気を引き締め、模試の活用方法やこれからどのようにして頑張れば良いかを説いていただきました。

「(受験勉強)=(合格に必要な力)-(現状の力)」

1 年後、果たしてどのような状況になることやら。

講演会とは直接関わりがないのですが、示唆に富んだやりとりが前日進路室であったのでご紹介します。ある2 年生が「進路のことで相談がある」と進路室に来ました。そのとき進路室では、一人の3 年生が赤本を閲覧していました。私が2 年生と話をしていたところ、会話の一部が3 年生にも聞こえたのでしょう。その3 年生が2 年生に言いました。

「私、1 年前に戻れるなら戻りたい。今からちゃんとやっておいた方がいいよ。」

実感のこもった説得力ある助言でした。

投稿日時 : 2018/11/14

11 月11 日(日)、職員有志が矢板市たかはらマラソン大会に出場しました。受験生の合格祈願と併せて、地元矢板を盛り上げるお手伝いをしてきました。各自が目標を持ち、ゴールを目指して疾走しました。走っている間はきつかったですが、最後まで走りきると達成感を味わうと同時に、次の課題を見つけることができました。本校3 年生にも頑張って苦労して獲得した果実を味わってほしいものです。また、本校を目指している中学3 年生の皆さんにも人生最初のセレクションの重圧に打ち克ってほしいと願っています。がんばってください。

投稿日時 : 2018/11/02

模擬試験続きの10 月が終わり、3 年生の授業はどの教科でも問題演習が本格化しています。秋晴れの休日や色づく紅葉を楽しむ余裕はないかもしれませんが、来年それらを味わえるように更なる奮起を促したいと思います。保護者の皆様におかれましては、センター試験の受験料の振り込み等お世話になりました。引き続きのご支援、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日時 : 2018/10/20

大学出張講義を開催しました

10 月19 日(金)、高校1 ・2 年生を対象に11 大学から14 名の先生を招き、大学出張講義を開催しました。講義分野は次の通りです;

教育、情報・電気電子、医学・農学・食品、経済、社会・国際、建築、複合化学・医学、エネルギー、機械、社会・福祉、社会・経営、看護、日本語学・英語、法学

生徒たちは自分の興味・関心に応じて、2 つの講義を受講しました。ちょうど前の週に講演会を聴いていろいろ考えさせられているところで大学の先生の話を聴く。生徒一人ひとりの思考が深化することを期待したいです。

投稿日時 : 2018/10/15

キャリア形成支援講演会

10 月11 日(木)、高校1 ・2 年生を対象にキャリア形成支援講演会を実施しました。

講師:倉部 史記 先生(進路づくりの講師、NPO 法人NEWVERY 理事)

演題:15 年後の社会を生き抜くための進路づくり

現代社会のトレンドから、これからの社会の有り様・若者の生き方の提言まで、中身の濃い話を聴くことができました。内容の一部は我々教員の考え方にまで示唆を与えるものでした。

生徒は親の世代とは全く違う人生を送る。変化する社会に対応すべく、先行き不透明な未来を生き抜くために、私たちは一生学び続けなければならない。

投稿日時 : 2018/10/10

高校1 年保護者進路説明会・進学講演会を実施しました。

投稿日時 : 2018/09/21

高校1年生進路講演会

9 月20 日(木)、外部講師を招いて高校1 年生対象の進路講演会を実施しました。新テスト1 期生ということで、巷で話題になっている思考力や主体性などの重要性について知ることができました。

l 知識を元に何を考え出していくか

l ボランティア等の課外活動が入試で評価されるが、それらは入試のためにやるのではない。自分自身が成長するためにやるものである

l 今日の常識は明日の非常識。その位社会の変化は早いものである。

最後のひとことが強く印象に残っています。

投稿日時 : 2018/09/10

センター試験出願指導

9 月7 日(金)に3 年学年集会でセンター試験出願指導を行いました。指導する立場としては「今年もこの時期が来たか」と気持ちが引き締まる思いです。生徒たちの中には自分の進学に関わる公的な書類を書くのが初めてという者もいるかもしれません。適度な緊張感を持って記入してほしいと思います。保護者の皆様には検定料の支払い等でお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日時 : 2018/09/04

この夏休み、多くの大学でオープンキャンパスや中高生向けの学びのプログラムが催されました。本校生の一人がある大学のワークショップ(WS )に参加し、その感想を進路部へ伝えにきてくれました(個人が特定されないように大学名、生徒名は非公表にします)。その抄録を紹介します。生徒はもちろんのこと、保護者の皆様にも読んでいただきたく存じます。保護者の皆様におかれましては、お子様から学びのイベント(施設公開、WS 等)に参加したい旨の話がありましたら、是非背中を押してあげてください。よろしくお願いいたします。

(以下抄録)

私がこのワークショップから学び、これを読んでくださる方に伝えたいことは、私たちはやりたいと思ったことをやることができる力をもっているということです。参加者はみんな自分のやりたいことのビジョンをしっかりと持っていて、現在それについて情報収集し、考えて、それを発信しようとしていました。例えば、地元を盛り上げるために団体を作ってリーダーとして活躍している人や、高校生平和大使として活動している人など、様々なかたちで自分の目標実現を目指していました。自分が今、高校生としてできることは自分が思っている以上にたくさんあり、やりたいと思うことは実行に移すべきであると強く感じました。

「やりたいことをやる」といっても、今までの私なら、「自分はそれをするには若すぎるし、知識も力もないから、できるわけない」と考えていたと思います。もちろん私は、1 人の高校生にすぎず、できることに制限はあります。しかし、高校生だからといって、何をするにも知識や力が欠乏しているからできないと考えるのはもったいないと思います。自分がやりたいことに対して、小さくても何かアクションを起こすことでたくさんのことが得られます。新しい人や考えと出会ったり、協力してくださる人がいることのありがたさを知ったり、その後の人生において助けになるようなことを学んだりすることができます。

「やりたいことをやる」第一歩は、自分の気持ちや意見を発信して人に伝えることだと思います。人に伝えることで、自分が何を考えているのかを客観的に捉えなおし、人の意見も受けて考えを深めることができ、またそこから活動が始まることも考えられます。そこで、伝えるためには、伝えたい内容が必要です。普段から自分の周りや世界で起きていることに注意を払い、自分が興味をもっていることや解決したいと思う課題などをみつけることが大切だと思います。そして、それを自分でよく調べ、よく考えて発信し、ほかの人の意見を聞いてまた考えることが必要です。そのようにして、少しずつ自分のやりたいことができるようにしたいと思っています。

8 月 1 日(水)、高校 2 年生 57 名が東北大学のオープンキャンパスに参加しました。早朝に学校集合し、宮城県仙台市までバスで 3 時間余り。文・教・経・法の学部がある川内キャンパス、理・工・農・薬の学部がある青葉山キャンパス、医・歯の学部がある星陵キャンパスにそれぞれ分かれ、思い思いにキャンパス内を見学しました。 模擬講義を聴いたり、大学の施設・設備を見学したり、研究室を訪問して大学生と交流を図ったりと大学という学びの場への関心を高める一方で、学食や学生生協など学生生活の一部を体験し楽しんでくることができました。この経験を生かして、自身の進路選択や日々の学習に一層力を入れていくことが期待されます。

投稿日時 : 2018/07/05

去る6月28日(木)、矢板市立東小学校にて、教育学部を志望する高校3年生18名が、第二回目の教育実習体験に参加しました。東小学校の先生方のご協力のもと、小学生と一緒に時間を過ごしました。

初めに和氣校長先生から講話を頂きました。教師になりたいと強い志を持つ生徒にとって、とても印象的なお話でした。ある生徒は、「児童の立場になって考えることがいかに大切かを学んだ。子供たちを責めるのではなく、その子の気持ちに寄り添って、不安や苦しい気持ちを取り除くことも大切な仕事だと思う」と、教師を目指すという気持ちを再認識することができたと振り返っています。

授業に参加した生徒たちは、児童と一緒に活動をしたり、質問に答えたりしていました。さらに、授業の流れや発言の仕方、注意の引き方など、小学校の先生方の工夫に目を向けながら教育実習体験に参加していました。参加した生徒は、「前回は1年生だったが、今回は6年生で、(授業の)スピードが速く、こんなにも違うのかと驚いた」「皆に質問を投げかけながら授業を進めていた」と、振り返っています。

保健室でも、お話を伺う機会を頂きました。生徒は「今までは、子どもの手当てなど、大まかなことしか知らなかったが、集計や記録を残すなどの仕事もしていることを知りました。(中略)これからは人間性を高めて、子どもが相談しやすいような養護教諭になれるように頑張りたいと思う。」と振り返っています。

今回の教育実習体験を振り返って、「やりがいがあっていいと思った。」「大学のことや受験、採用試験のことを聞くことができてよかった」「小学校教諭になりたい気持ちが強まった。そのためにももっと勉強を頑張ろうと思う」といった声が生徒から寄せられました。

改めて、このような機会を提供していただいた東小学校の先生方・児童の皆さんに感謝申し上げます。

投稿日時 : 2018/06/22

高校2年生進路講演会

6 月21 日(木)、外部講師を招いて高校2 年生対象の進路講演会を実施しました。2 年生前半の頑張りが進路先を変えていくこと、勉強と作業の違い、等生徒たちにとっては若干耳の痛い話だったかもしれません。しかし、「良薬は口に苦し。」今後の発奮材料にしてほしいと願っております。

投稿日時 : 2018/06/11

高校1 年保護者進路説明会・学習会

投稿日時 : 2018/05/31

去る5月18日(金)、矢板市立東小学校にて、教育学部を志望する本校高校3年生26名が、教育実習体験に参加しました。東小学校の先生方のご指導のもと、小学生と一緒に時間を過ごしました。

教頭先生から、東小学校の沿革や教育目標についてご説明いただいた際には、生徒たちは真剣な様子で聞いていました。

その後、授業に参加した生徒たちは、児童の様子に圧倒されながらも、一緒に活動に参加したり、児童の質問に答えたりしていました。

参加した生徒からは、「教師になるために必要な心構えを少し感じ、学ぶことができました。」「先生になることへのあこがれがさらに深まった。」などの声がありました。改めて、自身の進路に対する考えを深めることができた体験だったかと思います。このような機会を提供していただいた東小学校の先生方・児童の皆さんに感謝申し上げます。

投稿日時 : 2018/05/22

高校2 年保護者進路説明会

5 月18 日(金)、高校2 年保護者進路説明会を実施しました。今回は、学年担当から生徒の生活状況と成績報告を、進路担当からは昨今の大学入試改革等について話をいたしました。話の最後には、お子様が「外へ目を向ける」後押しをしていただきたい旨を保護者の皆様にお願いいたしました。オープンキャンパス、施設公開、大学主催の高校生向け学習会等多様なプログラムがあります。お子様の積極的な参加を促していただけると幸いです。

投稿日時 : 2018/05/11

高校3 年保護者進路説明会

5 月9 日(水)、高校3 年保護者進路説明会・講演会を実施しました。学校側からは新年度が始まってからの生徒たちの様子や今後の指導方針、来春入試の動きと進学費用について話をいたしました。また外部講師を招き、受験生に対する保護者のとるべき姿勢などを話していただきました。生徒は勉強で頑張りますが、保護者の皆様には「待つ」ことと生活支援をお願いしたいと存じます。

投稿日時 : 2018/04/16

3年進路講演会

4 月12 日(木)、外部講師を招いて高校3 年生対象の進路講演会を実施しました。これから本格的に始まる受験勉強に際し、今春の入試の傾向や来春の入試に向けての注意点等を知ることができました。思うようにいかないこともあるかもしれない受験勉強ですが、愚直に取り組み、最後までやりきってほしいと願っております。

通常の保護者会

通常の保護者会 その1

その1 その2

その2 その3

その3 その4

その4

校長挨拶

校長挨拶 保護者挨拶

保護者挨拶 外部講師による講演

外部講師による講演

(前列中央が本校OBです)

(前列中央が本校OBです)