文字

背景

行間

最新情報

最新情報

キャリア教育座談会

6月14日(木)7時間目に、大田原高校を卒業して約10年目になる4名の先輩に来ていただいて、キャリア教育座談会を実施しました。先週実施した学部学科説明会は講師である教育実習生から、主に大学進学とキャンパスライフについてお話いただきましたが、今回の座談会では社会に出て働くということについてお話をいただきました。就職前の職業のイメージと、実際に働いてからのイメージのずれ、仕事のモチベーションを保つためにどうしているか、仕事のやりがいは何かなどQ&A形式でお答えいただきました。座談会終了後、各教室にて分科会が開かれ、全体会では聞けなかった詳細な質問が多く上がり、先輩方も気さくにお答えいただきました。生徒にとって将来に想いをいたすよい機会となりました。

グリーンカーテン

今年も理科棟南側にグリーンカーテンを育てます。ゴーヤ、スズメウリ、フウセンカズラを植えました。

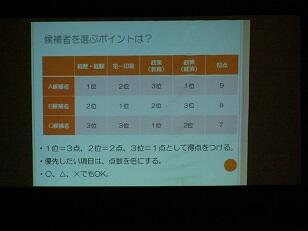

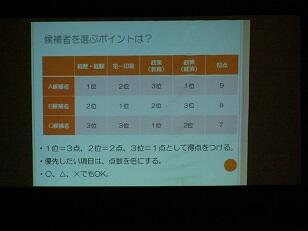

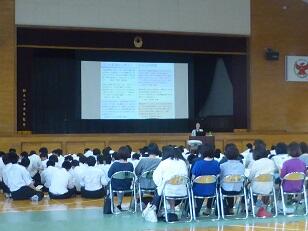

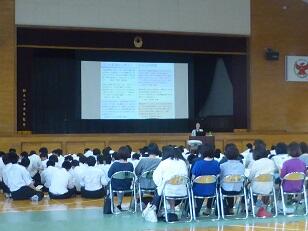

主権者教育

6月12日(火)7時間目、全学年対象に主権者教育が行われました。講師として栃木県選挙管理委員会の玉巻様をお招きしてご説明いただきました。選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられたことにより、本講座を通して選挙制度等への理解を深め、選挙の大切さを伝えるとともに、主権者として選挙への主体的な参加を促していくことが目的です。講話内容は、18歳選挙権の意義や選挙の情報の集め方、さらに特別な選挙制度を動画などでわかりやすくご説明いただきました。生徒も熱心に拝聴し、主権者になるということの意義や重要性、そして責任を改めて自覚しました。

学部学科説明会

6月8日(金)放課後に学部学科説明会が行われました。教育実習生が自身の受験体験や勉強の仕方、文理の選択、大学生活の面白さなど、生徒に対して熱心に語ってくれました。全体会の後は分科会が行われ、より細かく具体的な質問が飛び交っていました。卒業して間もない先輩の貴重な意見を聞くことができ、生徒への良い刺激となりました。

生活安全講話・交通講話

6月8日(金)7時間目

全校生徒を対象に、大田原警察署生活安全課・交通課の警察官を講師としてお招きして生活安全および交通をテーマとして講話をいただきました。生活安全講話では、身近なスマホの危険とLINEの乗っ取りから詐欺被害の怖さを通じて、被害に遭った際の対策をご説明いただきました。また、交通講話では、自転車は車両であり、並進運転やスマホなどの操作は絶対にしてはいけないことと、起こりうる事故を想定して運転しなければいけないことを改めて学びました。

全校生徒を対象に、大田原警察署生活安全課・交通課の警察官を講師としてお招きして生活安全および交通をテーマとして講話をいただきました。生活安全講話では、身近なスマホの危険とLINEの乗っ取りから詐欺被害の怖さを通じて、被害に遭った際の対策をご説明いただきました。また、交通講話では、自転車は車両であり、並進運転やスマホなどの操作は絶対にしてはいけないことと、起こりうる事故を想定して運転しなければいけないことを改めて学びました。

課題研究への取り組み

原発事故後の汚染状況や変化が気になり、課題研究のテーマとして、取り上げた生徒達の活動です。和楽池の複数の地点で線量を測定しました。池の底には長年の堆積した落ち葉があり、水がよどんでいるところは線量が高めに出ていました。

栃高教研数学部会

6月5日(火)に本校で栃高教研数学部会総会・研究大会が開催されました。1時限目は公開授業を実施しました。その後は、会議室で、総会、研究大会が行われ、本校の数学の現状についての説明の後、以下のタイトルの4本の研究発表がありました。「大学入試問題と数学教育」「アクティブラーニングの効用」「主体的に考え学ぶ姿勢の育成についての取り組み」「那須の地形を見る-数学を活用して地形の成り立ちを分析する-」

午後は、帝京大学経済学部教授の小島寛之氏から「生徒が解く気になる問題の探し方」と題した講演をいただきました。先生は、学習者のレベルと関心をA~Fの6パタンに分類され、それぞれに応じた具体的な例題について解説されました。生徒の深い学びにつながる面白い内容で、大変参考になりました。全県下から集った80名近くの数学の先生方にとって充実した一日となりました。

午後は、帝京大学経済学部教授の小島寛之氏から「生徒が解く気になる問題の探し方」と題した講演をいただきました。先生は、学習者のレベルと関心をA~Fの6パタンに分類され、それぞれに応じた具体的な例題について解説されました。生徒の深い学びにつながる面白い内容で、大変参考になりました。全県下から集った80名近くの数学の先生方にとって充実した一日となりました。

性に関する講演会

5月31日(木)7時限目

講師に「しんたくレディースクリニック」の産婦人科医である新宅 芳行 先生をお招きして、1年生対象に「高校生の性について考える」をテーマにご講話いただきました。デートDVや避妊、性感染症などについての説明の中で、素敵な男性のあり方や、男としての責任などわかりやすく問いかけていただき、この講話の中で社会に出て大切な多くのことを学びました。

講師に「しんたくレディースクリニック」の産婦人科医である新宅 芳行 先生をお招きして、1年生対象に「高校生の性について考える」をテーマにご講話いただきました。デートDVや避妊、性感染症などについての説明の中で、素敵な男性のあり方や、男としての責任などわかりやすく問いかけていただき、この講話の中で社会に出て大切な多くのことを学びました。

職場見学報告会

5月31日(木)7時限目

昨年度、職場見学会に参加した3年生の代表生徒が、2年生の前で発表を行いました。OBが勤務するIHI航空宇宙事業本部、東芝、海洋研究開発機構、理化学研究所、警視庁、栃木県庁など赴き、体験したことや学んだことを発表しました。

昨年度、職場見学会に参加した3年生の代表生徒が、2年生の前で発表を行いました。OBが勤務するIHI航空宇宙事業本部、東芝、海洋研究開発機構、理化学研究所、警視庁、栃木県庁など赴き、体験したことや学んだことを発表しました。

進路講演会

5月26日(土)

3学年対象に進学講演会が行われ、駿台予備学校大宮校校舎長 吉井素子様にご講話いただきました。受験に向けた学習計画の見直し方や、学習に支障をきたすことが多いスマホをどう扱うか、夏休みの有効な過ごし方、さらには子どもとどう接していくのがよいかなど保護者向けの説明もいただきました。

3学年対象に進学講演会が行われ、駿台予備学校大宮校校舎長 吉井素子様にご講話いただきました。受験に向けた学習計画の見直し方や、学習に支障をきたすことが多いスマホをどう扱うか、夏休みの有効な過ごし方、さらには子どもとどう接していくのがよいかなど保護者向けの説明もいただきました。

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

お知らせ

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

同窓会よりお知らせ

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

お知らせ

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

献花台の設置について

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

カウンタ

6

3

7

3

3

4

4

令和元(2019)年第33回85キロ強歩フォトアルバム

これからの予定をこれでチェック!

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |