文字

背景

行間

動物科学科日誌

☆専門学校との連携授業【動物科学科】

今年度も専門学校との連携授業が始まりました。

本日、「つくば国際ペット専門学校」より、山内先生と蛯名先生、そしてゴールデンレトリバーのアンチョビちゃんにご来校頂きました。

授業では、しつけの基本的な内容を講義形式で教えて頂き、アンチョビちゃんをお手本に本校の実習犬にもしつけの基礎を実践して頂きました。

私たちの目標は、誰がしつけを行っても共通して犬に伝わるようにすることです。

また、トレーニングのペース配分が難しいため、終わりを見極めるのが大変だということも教えて頂きました。

生徒たちにとって大変有意義な時間になりました。

つくば国際ペット専門学校の先生方、アンチョビちゃん、ありがとうございました。

1年生田植え実習【動物科学科】

岩舟農場にて、動物科学科1年生の田植え実習が行われました。

体験的な学習を通じて、

1.農業及び農業学習についての興味・関心をより高める。

2.クラスの結束力を高め、日々の学校生活の充実を図る。 という2つの目的のもと、行われました。

はじめに、代表の生徒に今後調査を行うイネをポットに1本植えました。

先生の説明後、田んぼに入り、植え付け開始しました!

・土の中2~3cm程度の深さに植える

・植え終わったら一歩下がり、次の植える場所をならす

初めて田植えをする生徒が多く、はじめはゆっくりペースの植え付けでしたが

徐々に慣れてきて、終わりの頃には速く綺麗に植え付けすることができました!!!

丈夫に育つと良いですね!!!

散歩シリーズ【動物科学科】

今日はとある散歩の一コマを紹介していきます。

3年生が犬とヤギの散歩をしています。

みんな散歩をすることが大好きなので見かけたら是非声をかけてください!!

散歩の合間にしつけを行うこともあります。

上手にできるように練習していきます!!

イネの播種を行いました【動物科学科】

この日、一般管理部門ではイネの種まきを行いました。

畜産と作物との循環を学ぶ第一歩目になります。

機械と人が行うことによる違いなどを学びました。

「綺麗に全体に芽が出ている。機械ってすごい。」と驚きの声や「早くお米食べたい。」と収穫を楽しみにする声もありました。

次は田植え実習!!! うまく植えられるといいですね!!

ドッグラン製作①【動物科学科】

現在、動物科学科ではドッグラン製作を行っています。

犬たちが自由に遊べる場所をつくろうと頑張っています!

フェンスを立てるために必要な基礎ブロックを地面に埋めていく作業中です。

土を掘り、基礎ブロックを水平に埋めていく作業に大変苦労しました。(とても時間のかかる作業でした)

暑い中、神経を使う作業でしたが、無事に基礎ブロックの埋め立てを終えることができました!

今後もドッグラン製作の過程を紹介していきます!!完成を楽しみにしていてください。

「私たちのためにありがとうー!!」

仲間の紹介【動物科学科】

皆さんこんにちは!動物科学科です!!

今日は、仲間の紹介をしたいと思います。

犬種は、ミニチュアシュナウザーです。

名前は「オレオ」といいます。

活発でいつでも元気です!!

先輩の「シュガー」といつも遊んでいます!

授業や実習で一緒に勉強しようね(^^)

新しい仲間をよろしくお願いします!!

牛の除角【動物科学科】

岩舟農場にて牛の除角実習が行われました。

角がある牛は、群内の優劣を順位づけるため、角付きなど多くの闘争や競合を繰り返します。

除角を行うことにより、これらが減少し、牛のストレス緩和や管理が容易になるばかりでなく、飼料を平均して摂取するようになり、発育がそろったり肉質への悪影響が減少したりするなどと言われています。

また、管理者のケガのおそれも少なくなります。

手順

①牛をしっかりと固定。

②除角器で角を切る。

③切り口を焼きゴテで燃烙(止血、成長点を死滅)する。

この日、除角する牛は4頭です。

先生が手本を見せたあとに生徒が除角をしました。焼きゴテの処理は先生が行いました。

1年生は初めての除角実習ともあり、怖がる生徒もいれば興味深く積極的に行う生徒もいました。

貴重な体験となりました。

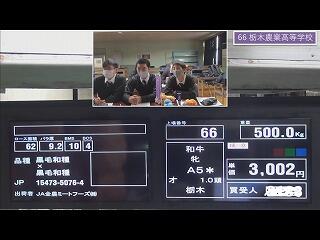

第4回和牛甲子園参加 過去最高単価更新!!【動物科学科】

和牛甲子園は、全国で和牛を飼育する農業高校が肥育技術を競う大会です。日ごろの肥育に関する学習の成果発表(取組発表部門)と出荷した牛の品質の評価(枝肉部門)で審査されます。コロナということで、今年はリモートで開催され、農業科畜産専攻生徒、動物科学科1、2年生がライブ映像を見ながら参加しました。

取組発表部門では、今年度本校で実施してきた①ICTへの取り組み②ユーチューブを使った本校和牛のPR③和牛共進会へ初出品の3点について発表しました。

枝肉部門には、「こすず号」を出品いたしました。

いずれも入賞には至りませんでしたが、枝肉は栃農過去最高単価で販売され、セリの様子を見ていた生徒たちは大変興奮した様子でした。来年こそは入賞目指します。

枝肉キロ単価3,002円は、出場牛46頭中5番目でした!!

リモートで参加する動物科学科の生徒

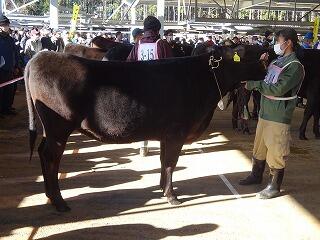

白熱したセリの様子

わら上げ【動物科学科】

動物科学科1年生が「総合実習」の授業でわら上げ実習を行いました。

稲刈り後、水田内に残った稲わらを回収し、家畜の飼料や敷料に使用します。

ほ場で回収する組と倉庫内に積み込む組に分かれて実習しました!

トレーラーと運搬車を使い回収!

運搬してきた稲わらを倉庫内へ積み込みしました。

「疲れた。」「終わって良かった。」「牛に早くあげよう。」

などといろいろな声が聞こえました。

稲わらを家畜へ、家畜からでた排泄物を堆肥として水田へ。

生徒達は「循環」を学びます!!!

県肉用牛総合共進会初出品【動物科学科】

12月8日(火)、矢板家畜市場で開催された第37回栃木県肉用牛総合共進会に本校の「もえ」号を第3区へ出品しました。10月のホルスタイン共進会に引き続き、和牛共進会へ初出品です。

前回(学校のみのホル共進会)と大きく違い、出品者はプロの農家さんばかりでとても緊張しました。

日頃の調教の成果もあり、「もえ」号は落ち着いて大会に臨めたと思います。

入賞には絡みませんでしたが、今回の経験(手入れ、調教など)は大変勉強になりました。2年後に鹿児島県で開催される和牛全国共進会に向けて、今後も計画的に取り組んでいきたいです。

校外研修【動物科学科1年】

12月4日(金)、つくば国際ペット専門学校、つくばワンワンランドに視察研修に行きました。午前中は、園内散策とドックレースやショーの見学を行いました。ショーには一部、本校生徒が参加し、楽しませていただきました。日頃から訓練されている犬たちの芸には圧巻でした。

午後は、専門学校の授業体験ということで、

①トリミング ②動物看護 ③パピートレーニング ④ドックトレーニング

4つの分野に分かれて実施しました。

どれも興味深く、将来の進路選択の一助となったことでしょう。

つくば国際ペット専門学校との連携授業【動物科学科】

11月17日、「つくば国際ペット専門学校」の先生が来校し、犬をトレーニングするにあたっての基本的な知識や技術について授業を実施していただきました。

実際に本校の実習犬を使い、停座・休止・据座の実演を行いました。専門学校からきたゴールデンレトリバーは多くのことが身に付いており、生徒たちは憧れのまなざしを送っていました。本校の犬も様々なことができるよう、学んだことを活かしてしつけていきたいと思います。

職業講話【動物科学科】

11月5日(木)本校体育館にて「動物科学科職業講話」を実施しました。日本動物専門学校協会事務局長をされている飯田先生をお招きして、ご講演いただきました。

飯田先生には、ペット業界の動向や業界を目指すためにどのような力を身につけたら良いかについてお話いただきました。ユーモアを交えながらも、具体的な内容で生徒も集中して聞き入っていたようです。「好きなことを仕事にする」という最後の締めくくりのお言葉と力強いエールは生徒の励みになりました。講話は生徒の進路選択の一助となったことでしょう。

TBCの学生が学び舎に【動物科学科】

【子牛の体温を測定する学生】

11月2日(月)国際ペット総合専門学校の学生が岩舟農場に来られて、牛、豚について学習していきました。本校と専門学校が連携して、教育の交流を図る取り組みを実施しています。

ホルスタイン共進会初出場!!【農業科・動物科学科】

10月31日(土)栃木県畜産酪農研究センターで開催された「酪農スクールセミナー・ジュニアショウ」に本校で飼養されている2頭のホルスタインを出品しました。

今年は5年に1度の全国ホルスタイン共進会開催年のはずでしたが、コロナの影響で中止となりました。全共を目指していた高校生にとって大変残念であり、貴重な学習の場を失ってしまいました。そのような状況の中、栃木県酪農協会様が学生のために開催下さったホルスタイン共進会です。県内4校の農業高校と県農業大学校が参加しました。

初めて共進会に参加して、学ぶことの多い大会となりました。3部に出品した「リッズ」が優等2席と健闘しました。次は優等1席が取れるよう頑張っていきたいです。

★TBCとの連携授業【動物科学科】

先日、TBC学院 宇都宮ペット校 国際ペット総合専門学校との

連携協定に基づき、連携授業を実施致しました。

動物科学科2年生を対象に授業を行って頂きました。

一回目は、「グルーミング実習」です。

爪切りと耳掃除をさせて頂きました。

ケガや病気の予防につながる大切な管理です。

二回目は、「動物看護実習」です。

本校の実習犬を使い、健康診断を行いました。

体温計で体温を測ったり、聴診器をあて、心臓の音を聞いたりと

健康診断の基本的な内容を行いました。

外部からお越し頂き、生徒にとって刺激のある大切な時間となりました。

これからも引き続き、連携授業を行っていく予定です。

国際ペット総合専門学校の先生方、ありがとうございました。

これからも動物たちと一緒に成長していきます!!

イネの収穫後の流れ【動物科学科】

先日、刈り取りをしてハウス内にかけておきました。このイネのその後の管理について学習しました。

穂と茎を離す脱穀作業。茎の部分は、稲わらとして家畜のエサになります。

玄米と籾がらにわける籾すり作業。籾がらは家畜の敷料へ。

この日、籾がらは外に飛ばしました。

水分計で玄米の水分の測定。保存に適しているか測定しました。

最後にふるいでの選別作業。綺麗にわけることができました。

収穫し、玄米として袋に詰められるまでの流れや、イネから出た茎(稲わら)や籾がらを家畜へ活用することを学習しました。

大好評御礼!!【農業科・動物科学科】

10月18日(日)、栃木市内のとりせん3店舗で農業科の畜産選択生徒、動物科学科の1,2年生徒が授業で育てている和牛が販売されました。おかげさまですべての店舗とも大変好評でした。お買い上げいただいた皆様ありがとうございました。

特に栃木店では、出荷の様子を写した動画を売り場で流していただき、学校のPRにもつながりました。私もお肉を食べましたが、とてもおいしかったです。よい牛が出荷できるよう今後とも頑張っていきます。またこのような機会がありましたらよろしくお願いいたします。ウシの出荷(youtube)

稲の収穫【動物科学科】

9/11(金)

動物科学科一年生による稲刈り実習が行われました。

この実習は稲刈りや脱穀という作業を行う事により、分離されたわらを家畜のえさや敷料として利用するという、循環(サイクル)を学ぶために行われました。

また普段食べているお米がどのように栽培されて、収穫が行われているかを実際に体験し学習する意味もあります。

この日は天候にも恵まれ、生徒は多くの稲穂を収穫しました。

鎌を使い、ケガしないよう注意しながら、

刈り取りや脱穀といった作業を行いました。

「もっと刈り取ってもいいですか?」と言う生徒もいれば、

「一杯やって疲れた。」という生徒もいました。

一部収穫した稲穂を結束し、天日干しまで行いました。

この後乾燥させ後、脱穀やもみすりと実際に体験して学習します。

初めて稲刈りをする生徒が多く良い経験になりました!!!

「モア」ちゃん!!【動物科学科】

9月より動物科学科1,2年生の当番実習が始まりました。

朝と放課後、本校で飼育している牛、ヤギ、犬、デグー、ウサギの飼育管理を行います。

朝から暑い日が続いていますが、早い時間帯から生徒は動物の世話に取り組んでいます。

今回、学校のヤギを紹介します。

名前は「モア」ちゃん(めす)です。(6ヶ月齢)

トカラヤギの血が入った雑種で、体は非常に小さく、人懐っこい性格です。

毎日せっせと土手の草を食べています。圃場で実習をしていると、「めぇ~、めぇ~」鳴いて、生徒が大変かわいがっています。

仲間の紹介【動物科学科】

皆さんこんにちは!

今日は最近仲間に入った小動物を紹介したいと思います!

まずはデグーです。名前は「モグ」と「バニラ」です。

さて、どっちがどっちでしょう!^^

特徴としては、人なつっこい性格であることです。

また、体を綺麗にするために砂浴びを行います。この写真の大きな回し車も大好きです!

垂れた耳が特徴の「ロップイヤー」という種類です。トイレの場所をすぐに覚えることができる賢さを持っています!

新たに動物科学科に仲間が増えたことに喜びを感じています。今後も動物科学科をよろしくお願いします!!

出穂しました!【動物科学科】

動物科学科でもイネの生育について調査し観察を行っています。

6/5(金)

草丈や葉の枚数、茎が増えたかなど毎週グループごとに育っているか調査しています。

根がつくまでは時間がかかりましたが、順調に生育しました。

8/19(水)

数本ですが、ワグネルポットの出穂を確認しました。9月末~10月初旬に収穫できる予定です!!

イネの生育を学ぶと共に、収穫後の稲わらを家畜のえさ・敷料として活用して循環していることを学びます。

今後、水田の収穫期に稲刈り実習を行う予定です。

犬のシャンプー【動物科学科】

先日、本校で飼育している犬のシャンプーを行いました。

シャンプーは日常のお手入れとして大切な作業です。

毎日行ってしまうと犬の体に負担がかかってしまうため、学校で行うシャンプーの頻度は月に1~2回程度です!

いつもと違った姿が見られました!

犬にとって入浴はストレスになってしまうこともあるため、日頃からの健康管理がとても重要です。

このあと、ドライヤーを行いふわふわになりました!

ラブも満足そうな表情を見せてくれました!! 「綺麗になった私を見に来てね!」

農業と環境の畑②【動物科学科】

4月10日種芋を植え付け、やっと芽が出てきました。(萌芽:ホウガといいます。)

品種は、「キタアカリ」と「メークィン」です。

ウシの分娩がありました。【動物科学科】

本日「くによ」が分娩しました。分娩予定日(4月19日)よりだいぶ遅れて心配していましたが、無事に「福之姫」の♀が産まれました。

子牛は分娩後30分くらいで立ち上がり、母牛の初乳を飲みました。ウシは初乳を飲むことで免疫を獲得するため、飲めているか必ず確認します。そして、さい帯(へその緒)も消毒してあげます。

黒毛和種は、1頭1頭血統書があり、名前が付いています。オス→漢字、メス→ひらがなで名前を付けます。この子に、何かいい名前ありますか?

ブタを出荷しました。【動物科学科】

生徒が登校できない中でも、農場の家畜たちは日々成長しております。

岩舟農場で飼育しているブタを出荷しました。

コロナ禍で家庭消費が強まり、豚肉の相場は非常によい価格で推移しています。

その反面、外食やインバウンドの影響を受け、国産牛肉の価格は大きく下がっています。肥育農家さんにとっては、大変厳しい状況にあります。

みなさん、国産の牛肉(牛乳も)を消費して応援しましょう!

農業と環境の畑【動物科学科1年2組】

マルチを張り、トウモロコシの播種を行いました。

株間は30cmで、1カ所2粒ずつ播きました。

播種後は、トンネルをかけました。

マルチとトンネルの効果については、生活科学科の「カボチャの記事」を参考にして下さい。

トウモロコシの残りとエダマメの播種を行いました。

★トウモコシの品種「ゴールドラッシュ」 ★エダマメの品種「天ヶ峰(てんがみね)」

新しい仲間が増えました!【動物科学科】

今朝、岩舟農場で母豚(栃農222)が子豚を分娩しました。豚の成長は早いので、学校が再開する頃にはどんどん大きくなっていると思います。

生徒の皆さん、岩舟農場での豚の学習、楽しみにしていてください!

仲間の紹介3【動物科学科】

1年越しの紹介になってしまい、申し訳ありません。

本日は動物科学科の仲間、トイプードルの「ショコラ」を紹介致します!

モデルのような立ち方が似合う女の子です。散歩中は2本足で立っている姿が見られるかもしれません。

これからも皆さんと一緒に成長していきます! 今後とも動物科学科をよろしくお願いします。

総合実習[動物科学科]

岩舟農場にて牛の体重測定が行われました。

牛は体重計のそばで踏ん張ってしまいましたが、先生と一緒に運ぶことができました。今後も定期的に体重測定を行っていきます。

圃場では牧草地の準備を行いました。

土壌改良を目的として籾殻の散布を行いました。この日は風もあり、きれいに散布することができました。

この後、種まきを行い、生育経過を観察していきます。

稲刈り実習[動物科学科]

岩舟農場にて動物科学科一年生による稲刈り実習が行われました。

この実習は稲刈りや脱穀という作業を行い、分離されたわらを家畜のえさや敷料として利用するという、循環(サイクル)を学ぶために行われました。

自分たちで田植えを行った圃場を

鎌を使って自分たちで刈り取りを行いました。

先生に聞きながら、自分たちで結束もしてみました。

天日干しを行います。

この後、稲わらを収穫し、家畜の管理に活用していきます。

仲間の紹介2[動物科学科]

今日はシーズーを紹介します。

名前はシュガーです。もちろん1年生が名付け親です。

少し毛が伸びてしまい表情が分かりずらいですが、私は立派な女の子です。

どちらかというと自己中心的で、散歩の際、気が進まないと地面に張り付いてしまいます。

どうぞよろしくお願いします。

つづく

岩舟農場環境調査[動物科学科]

1年生、総合実習にて岩舟農場内の環境調査を行いました。

実習では水田周りにどのような植物・生物がいるか調査しました。

同時に自分たちで田植えを行ったイネの生育も観察。成長していることを確認しました。

今後、岩舟農場環境MAPを作成してきます。

仲間を紹介します[動物科学科]

本校に来た時の体重は3.96kgでした。今は頑張ってご飯を食べて約1kg体重が増えました。

名前はラブ♡です。4月に入学した動物科学科第1期生で決めました。愛される存在でいてほしいと思います。

これから、頑張って生徒の皆さんと一緒に成長していきますので、どうぞよろしくお願いします。

つづく!

順調に生育しています。[動物科学科]

発芽をして順調に育っています。今後が楽しみです!

《のうくっく》は本校卒業生が制作