文字

背景

行間

最新情報

わくわくどきどきサイエンス

理科教室「わくわくどきどきサイエンス」を行いました。

大田原高校科学部の生徒が先生役になり、科学工作や

小学校ではできない実験を体験してもらいました。

参加した児童からは

「身近なものでいろいろなものが作れてよかった」

「わくわくどきどきサイエンスで理科がとても好きになった」

といった感想が聞かれました。

大高生にとっても、大学レベルの知識を調べて易しく伝えるなど、

たいへん勉強になりました。

万華鏡づくり

万華鏡づくり ミクロの世界

ミクロの世界 液体窒素のふしぎ

液体窒素のふしぎ 第2回 読書会

今回は芥川龍之介の『魔術』を取りあげました。

1920年に『赤い鳥』で発表された児童文学作品ですが、

高校生の視点で読んでみると、様々な謎が浮かび上がり、

参加した生徒は活発に意見を交換・発表していました。

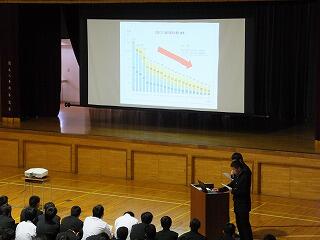

学校保健委員会開催

また学校保健委員会には、目的の1つに「学校における健康問題を研究協議し、健康教育を推進する」とあります。このことを踏まえ、保健委員会では今年度の大田原高校の健康問題を『けがが多い』と捉らえ、そこから『けがと視力の関係』を中心にアンケートを実施し、結果を発表しました。大田原高校の結果としては、『視力の良い生徒の方がけがをする割合が高い』となりました。保健委員会としては、『視力が良い生徒は動きが活発で、視力が悪い生徒は慎重に行動するのでは』と意見が出されました。

その他、『けがはサッカーやバスケットなど接触プレイをするスポーツに多い』『登校中のけがが多い』等改めて気づくことがたくさんありました。

多くの先生方の感想やご意見をいただき、生徒たちも大変勉強になりました。

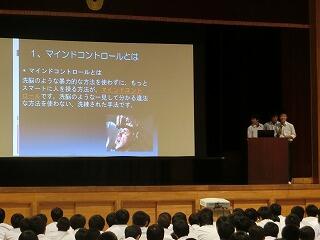

理科出前授業「KEKキャラバン」が行われました

参加生徒からは「物理学でまだまだわからないことがたくさんあることに驚いた」「将来、自分も物理の研究をしたい。」などの感想があり有意義な講義となりました。

防災避難訓練

急な変更であったにもかかわらず、また、避難経路の混雑にもかかわらず、生徒職員共迅速に避難対応が出来、消防署のかたからは、大人としての対応が出来たとの好評をいただくことが出来ました。

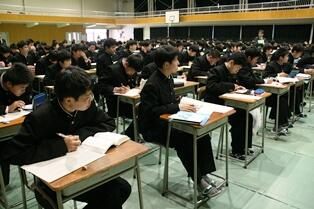

授業公開

保護者の方々をはじめ、近隣高校の先生方なども多数来校されました。全学年全クラスに渉っての公開でしたが、本校は近年、アクティブラーニングに力を入れており、生徒が主体的に積極的に授業に取り組んでいる様子を見ていただけたのではないかと思います。

校内球技大会

当初予定していた11日が雨で延期になったものの、この週も雨続き。週間予報で唯一傘マークの付いていないこの日に急遽実施が決まり、開催されました。当日は、秋晴れの下、生徒達の大歓声が一日中校内に響き渡っていました。

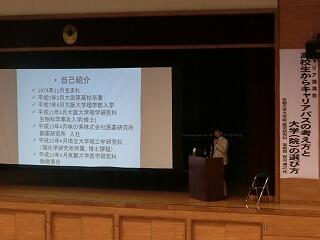

キャリア教育座談会

ご自身の経歴から始まり、高校時代の思い出や現在の研究内容、そして大高生へのメッセージと進んで行くお話は、人柄がにじみ出るような穏やかな中に信念を感じる口調で進み、生徒達はあっという間に引き込まれていきました。中でも「明けない夜は無い」という事を85キロ強歩の経験で実感したと言うくだりは、特に生徒達の印象に残ったようでした。

講演後には座談会も開かれ多くの生徒達が足を運んでいました。

大学出前授業

生徒達は、最初は難しいと思っていた大学レベルの内容も、授業を聞いている内に自然に聞き入り、最後には満足な様子をみせていました。

生徒の感想としては、難しい内容であったけどわかりやすく説明してくれたよかった、大学でもっと深く学びたいなどといった感想が見られました。大学の先生方からも、生徒の反応が良くて楽しかった、生徒の学力の高さに驚いたといった感想を頂きました。

大学出前授業が生徒の進路選択の一助となり、進学に対する意識が高まれば幸いです。

校内課題研究発表会

2年生にとっては2回目の発表会でしたので、発表内容、態度共に成長した姿を見ることができました。昨年度の発表では調べ学習の延長のようなものだったものが、今回は各グループ共に、外部団体へアンケート調査をしたり、フィールドワークに出かけていったりと趣向を凝らした発表となっていました。

ただ発表を聞いた生徒の批評を見ると、まだまだ研究不足、発表の態度に改善の余地があるなど厳しい中にも今後に期待する意見が見られました。

今回の発表をもって2年生の課題研究は一区切りをつけますが、今後も探究心を深め、何事にも興味関心を持ってくれることを期待したいところです。

アナフィラキシー対応研修

(※エピペン=症状を一時的に和らげる補助的治療薬)

大高祭終了しました

ご来場下さいました皆様、有難うございました。

なお、JRC部が実施しました「平成29年7月5日からの大雨災害義援金」活動での募金総額は、31,815円でした。

ご協力有り難うございました。

※大高祭当日の様子をご覧いただけます。(YouTubeで開きます)

⇛ 第52回 大高祭

スライドショーから始まりますが、途中から動画になります。

「Be Simple! Be Sound!

~立ち上がれ大高! 今こそ一つに~」

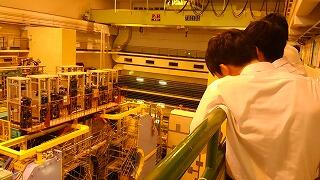

筑波研究施設見学会

午前中は、筑波宇宙センター(JAXA)で普段見ることのできない「きぼう」運用管制室や、2009年の宇宙飛行士候補者選抜試験最終試験で使用された宇宙飛行士養成エリアを、ガイドの説明を聞きながら直に見ることができた。

JAXA見学の後、筑波大学で昼食、図書館やキャンパス見学を行った。

午後は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)へ移動し、研究施設内にある「食と農の科学館」を見学したり、農村工学についての講義を受けたりした。講義で聞いた水田を、クラウドを使い遠隔・自動制御する研究の様子も見学でき、農村工学に関する理解を深めた。

宇宙や農学分野など普段意識してこなかった研究領域を知り、進路に対する視野を広げることができる見学会となった。

【宇宙航空研究開発機構 JAXA見学】

【国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 NARO見学】

校内球技大会

この球技大会は、本年度の実施が見送られた、85キロ強歩の代替行事として行われたものです。強歩委員が中心となって、年度当初より全校生へのアンケート等を行い、数多く出された案の中から絞られ実施となりました。開会式での選手宣誓では、「強歩代替行事としての意義をかみしめて仲間と協力し絆を深める」といった文言も盛り込まれ、競技中にはクラス一丸となった応援があちこちで見られました。期末テストもあり、準備期間が非常に短かったにもかかわらず、委員と生徒会を中心に計画がなされ、当日は生徒達の溌剌としたプレーと歓声が学校中に響き渡る大会となりました。

強歩委員長 松田君の選手宣誓 台風一過の青空の下での自校体操

【ドッヂボール】

【フットサル】

【バスケットボール】

【卓 球】

【ソフトボール】

【バレーボール】

キャリア教育座談会

全体会のあとは、分科会も行われました。

創立記念日

式典に先立ち、先の雪崩事故で犠牲になった生徒7名、教諭1名のご冥福をお祈りし、黙祷を行いました。

式典のあとの講演会では、本校28回卒業の神島誓雄氏を講師にお迎えし、講演をいただきました。東京大学卒業後、東京芝浦電器株式会社(現 東芝メディカルシステムズ)に入社し、現在は上席常務として日本のみならず、海外でも活躍されている神島氏の話は、夢を現実に変えていく強さを感じ、大高生へのメッセージ性の高いお話でした。講演の最後に大高生に向けての5つのアドバイスをいただきました。

1.視野を広く持て! いろいろな事柄に興味を持て!

2.チャンスを逃すな! 違っていたらやり直せばいい。

3.物事を大きく考えろ! 社会の役に立つつもりで。

4.仲間を大切に (特に多感な高校時代の)

5.英語は必要

*****************************************************************************************************

午後は、那須野が原ハーモニーホールの大ホールに場所を移して、芸術鑑賞会が行われました。

かつて、T-スクェアのキーボード奏者として大活躍をしていた和泉宏隆氏の率いる質の高いカルテットの演奏に、普段フュージョンというジャンルに触れない生徒達も聞き入っていました。途中、和泉氏によってハーモナイズされたおしゃれな校歌を全校生で合唱するなど、すてきな思い出もできました。

新入生初期指導

この指導は、大高の生活に早く馴染み、一日も早く学習のペースをつかんでもらうために、体育館で一斉授業を行うものです。英語、数学、国語の担当者による模擬授業のほか、学校生活に関する諸指導もあり、生徒達はこの行事をきっかけに、大高生としての自覚を新たにしていきます。

コア・スクールプラン課題研究発表会

コア・スクールプランには、1・2年生の全生徒が携わりました。各自が、個人やグループで課題を見つけ、約半年かけて調査研究を続けてきました。全員がクラス単位での発表を経、代表14チームが、この日の全体発表に臨みました。発表内容は多岐にわたり、いずれも秀作揃い。発表する生徒は勿論、聞く側の生徒達も真剣に聞き入っていました。体育館の後ろには、科学部一年間の活動報告もパネル掲示され、生徒達は興味深げに見ていました。

寒稽古

修学旅行

研修先は沖縄の地。天候が心配されましたが、初日の夕刻近くに傘が必要になった程度で、順調に日程を終えました。4日間の研修は大きな事故や病人も無く、有意義に終了。この旅行に行く前と行った後で、生徒一人一人の中で何かが変わり、成長しました。きっと3年生0学期のスタートに活きてくることでしょう。

旅行中の一コマ

旅行中の一コマ詳しくは、上か左の「H28修学旅行」バナーをクリック!

防災避難訓練

地震のあと火災が発生、という設定で、教室からグランドへの全校避難がされたあとは、各学年にわかれて、煙体験、消化訓練、救助袋体験を行いました。全校生徒のみならず職員も含め、参加者全員が訓練の大切さを自覚し、真剣に取り組むことのできた、有意義な訓練となりました。

紅葉

校内の紅葉とイチョウが見頃です。

ディベート大会

今年度の論題は、「The Japanese government should adopt a social security system that provides a basic income to all Japanese citizens.(日本政府は、日本のすべての市民にベーシック・インカムを給付する社会保障制度を採用すべきである。是か非か。)

学校別で第6位に入賞しました。

キャリア講演会

講演では、東関東大震災を最も被害の大きかった地区で体験され、その中で救命活動をされた実体験を中心にお話下さいました。お話の途中途中には、生々しい津波の動画や、救急センターでまさに地震が起きたその時の様子、その直後に災害対策本部が設置され、医師、看護師、事務員総出で わずか30分後には受付やロビーには簡易ベッド等が設置されていく様子が映し出されました。こういった経験から、人との出会いを大切にすること、そして同じ方向を向いている仲間と頑張っていくことで、困難にも立ち向かえたことなどをお話下さいました。

マスメディアを通してしかなかなか知ることの出来ない現実を、直接お聞きすることが出来ただけでなく、先生ご自身の教訓を、そのまま私たちの教訓として受け止める事の出来る有意義な講演会でした。

講演会の後には、座談会も開かれ、講演会では聞けなかった体験談に生徒達は興味津々でした。

大学出前講義

校内球技大会

学年別のクラス対抗戦。今年から、2学年は、サッカーの代わりにフットサルとなりましたが、コンパクトが故のスピーディーな展開で、応援にも熱が入っていました。

道の里親清掃

学部学科説明会

学校祭

猛暑の中にもかかわらずご来場、ご協力下さり、誠に有り難うございました。

【第一体育館】

| 10:30~11:30 | 応援団 |

| 12:00~12:30(他) | 吹奏楽アンサンブル (体育館脇 他) |

| 12:30~13:00 | 合唱部 |

| 13:00~13:50 | 吹奏楽部(部活動のページ にお知らせあり) |

| 10:00~ | ディベート |

| 11:25~ | ディベート |

| 14:00~14:35 | バンド・歌・ダンス |

| 14:35~15:00 | 万歳同盟 |

| 11:00~ | ウォーターボーイズ |

| 14:00~ | ウォーターボーイズ |

出前実験講座

9月10日、エネルギー環境理科教育推進研究所・文科省の龍崎・松谷先生をお招きし、「放射線について考えよう」というテーマで出前実験講座していただきました。4人1組の班で、簡易霧箱を用いてアルファ線、ガンマ線の性質を観察。また「はかるくん」という測定器(シンチレーションカウンタ15万程度)を1人1台用いて、測定を実際に行うことにより、距離と線量の関係や放射線遮蔽について学びました。また放射線照射によりプラスチックの変化を観察し「すごい」と感激していました。

「非常に有意義であった」「放射線の人体に対する影響と利用法がわかった」「放射線の治療についても知りたい」「はかるくんで実験できて良かった」といった意見が聞かれました。

筑波研究施設見学会 実施

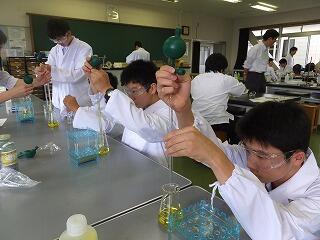

出前実験講座

実験は、2人1組に分かれ、各自持参した用水路、河川、水道水等に含まれる重金属を、分離・除去するものです。試薬の割合や加熱の条件を変えながら3時間にわたって行いました。

「非常に有意義であった」「高校では扱えない器具や試薬で実験できて良かった」「もっと色々探求したい」といった意見が聞かれました。

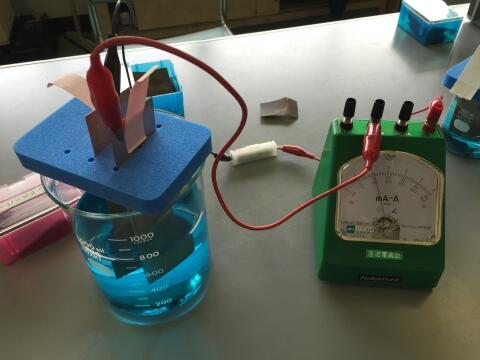

物理チャレンジ2016 大高生20名参加

今年度の実験課題は「単3乾電池1本から取り出せるエネルギーの総量を求めてみよう」でした。それぞれがこの課題に対し様々なアプローチで研究を行い、レポートを仕上げました。提出したレポートは本校の学校祭時に展示する予定です。大高生の熱いレポートを見に来てください。

那須野が原博物館学芸員講義

キャリア教育座談会

第一部の全体会に引き続き、第二部として分科会が行われましたが、いずれも生徒からは積極的に質問が出て、就職ということについて真剣に考える時間を共有しました。

交通講話

交通に関する講話の中では、自転車運転でのルールやマナーが話題となりましたが、9割が自転車を使って通学している本校生にとっては、決して他人事にしてはいけない内容でした。また交通以外の話として、SNS使用に潜む罠や危険性のお話も頂くことができ、普段の生活に密着した事柄なだけに、改めて携帯電話やスマートフォンの使い方を振り返るよい機会となりました。

学部・学科説明会

高校生ディベート選手権練習会

職場見学報告会

6月2日、昨年度の職場見学会に参加した現3年生から現2年生に向けて報告会がありました。実際に現場を見ることで、学ぶことや感じることは多く、3年生からは、「働く」という事を自分の事として考えることができた。将来に対しての明確なビジョンが持てるようになった。夢を叶えたいという強い思いが芽生え志望校を上げることにした。一歩踏み出せば自分が変わる…などなど、後輩に向けて熱いメッセージが語られました。

救急救命法講習会(職員対象)

85キロ強歩に備え、この時期に毎年行っている講習会です。怪我や体調不良に対する応急処置の説明を受けた後、s心肺蘇生法とAED(自動体外式除細動器)使用の訓練を行いました。強歩を前に、職員みな真剣に話を聞き、講習に取り組みました。

平成28年度 前期生徒会総会

昨年度の行事報告や決算報告のあと、今年度の行事案、予算案が承認されました。

報告事項として、シンガポール留学生との異文化交流や生徒たちが制作した雑巾の寄付など、「生徒会通信」の内容が紹介されました。

そのあと、生徒から提案された「昇降口の傘立て」について使用に関する協議がなされ、生徒一人一人のモラルの向上のもとに使用しましょうという生徒会長の言葉で結ばれました。

創立記念日 式典~記念講演会~芸術鑑賞会

4月19日は大田原高校の創立記念日です。今年で114回を数えました。

午前中は式典のあと、本校OBで東京大学教授の溝口勝先生を講師にお招きし講演を頂きました。「くろ土永遠に、夢を生む」と、校歌の一節を表題にした先生の講演は、文系・理系問わず、すべての生徒が自分と向き合えるお話でした。

学校長式辞 同窓会長祝辞

大学時代の写真。341番が溝口先生だそうです。

先生がまとめられた雑感8条。生徒たちはこのお話を聞いて、現在から将来について向き合うきっかけになりました。

【芸術鑑賞会】「雅楽瑞鳳会」

午後は場所を那須野が原ハーモニーホールに移動し、雅楽の鑑賞をしました。

生の雅楽に触れるのは初めてという生徒が大半で、笙(しょう)、篳篥(ひちりき)、横笛と言った、聞いたことはあるのに本物を見るのも聞くのも初めての楽器が奏でる荘厳なハーモニーに聞き入りました。

楽器の紹介 舞の基本動作体験

舞楽「納曾利(なそり)」

新入生初期指導

この行事は毎年この時期に行っているもので、新入生が体育館に自分の机と椅子を運び入れ、合同授業を受けるものです。

英語、数学、国語の主要3教科については、授業の受け方や家庭学習の仕方などの説明のほか、普段の授業さながらの講義も行われ、生徒達は、一生懸命辞書を引いたり問題を解いたりと、高校生になって初めての授業に、緊張しながらも真剣にとり組んでいました。

春の和楽池

正門を入ってすぐ右側の和楽池。満開の桜を鴨が見に来ていました。

平成28年度 入学式

満開の桜

満開の桜

担任による呼名 入学者代表宣誓

プレチャレンジ in 大田原 実施しました

~実施後の生徒の感想~

・難しい部分もありましたがとても勉強になりました。

・1年生での参加なので公式などはよく分かりませんでしたが、来年の物理の授業に活かしていきたいです。

・今回の講座を受講し、物理チャレンジに参加したくなりました。

・装置を1人で使って実験でき、初めて知ったこと、見たことがたくさんあったので良い経験になりました。理科出前授業「KEKキャラバン」

参加生徒からは「物理学に興味を持ち、進路の幅が広がった。」「将来、自分も物理の研究をしたい。」などの感想があり、有意義なイベントとなりました。

避難訓練

地震、そのあと、火災発生という設定で行われた避難訓練に、全校生徒と全職員が参加しました。消防署員から講評をいただいたあとは、学年に別れて各種訓練を行いました。

地震発生時 煙体験(1学年)

消火訓練(2学年) 救助袋体験(3学年)

生徒一人ひとりが今日の訓練を通して防災意識を高め、近年多発する自然災害への備えの大切さを自覚しました。

和楽池紅葉その2

11月11日撮影

和楽池紅葉

11月10日撮影

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |