スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

第3回栃木高校SSH科学実験教室

第3回栃木高校SSH科学実験教室

本校では24年度から文部科学省よりSSH事業の指定を受け、

様々な科学関連の事業を企画・実施しています。今年度もその

一環として、主に科学に興味を持つ中学生を対象に、

「第3回栃木高校SSH科学実験教室」を

11月7日(土)9:30~12:00に開催しました。

講座担当の本校生徒はSSHクラブに所属する21名です。

・日程は次のように行われました。

9:00~ 受付

9:30~ 開会式 日程の説明

9:50~ 移 動 本校生が各会場へ誘導します

10:00~ 科学実験教室 開始

11:40 アンケート記入

11:50 講堂へ移動後閉会式

12:00 科学実験教室終了

・中学校の参加生徒数です。

1.圧電素子 19名

2.LEDライト 1 名

3.分子模型 3名

4.イシクラゲ 5名

5.呼吸基質 2名

合計 30名

講座の様子を紹介します。

受付 ポスター

開会式 SSH部長挨拶 校長挨拶

○実験講座1 圧電素子による発電器の製作

本校のSSH物理班では、圧電素子を使って、踏むことで発電できる発電床

音波 をぶつけることで発電できる音波発電の研究を行っています。今回は、

その研究内容の紹介と圧電素子を使ってLEDを光らせることができる発電器

を製作しました。

○実験講座2 LEDの電圧-電流測定とLEDライトの製作

電球に代わってどんどん広まっているLED。この講座では、LEDに加える

電圧と流れる電流との関係を調べ、LEDの特徴を学んだ後、まとめとして

LEDライトを製作して、お土産として持ち帰ってもらいました。

○実験講座3 分子模型をつくろう

水や二酸化炭素、アミノ酸、etc。わたしたちの身のまわりにはたくさんの

分子が あふれています。色をつけた発泡スチロールを使って様々な分子

をつくってみました。

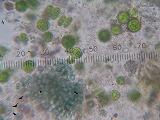

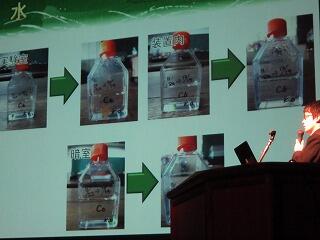

○実験講座4 イシクラゲ(ネンジュモ)の観察と培養

栃高の校庭には、シアノバクテリアの仲間のイシクラゲが豊富に繁殖

しています。私たちは、この生物を研究しています。今回は、顕微鏡を

使った観察と培養方法の実験を行いました。

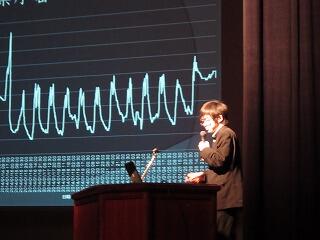

○実験講座5 呼吸基質を調べよう

私たちは、呼吸により食べたものを分解しそのエネルギーを利用して

います。 脂肪の燃焼にこれが良いとか、あの運動が良いとかいいます

が、脂肪と炭水化物の利用状況を測定してみましょう。

閉会式の様子です。生徒代表がお礼のあいさつをしました。

最後に集合写真を撮りました。

SS授業研究

研究の視点は「論理的・創造的・独創的思考力の育成」です。

それに関連する研究授業が公開授業週間に行われました。

今回は私が行った「生物」の研究授業を紹介します。

平成27年10月15日(木)第5時限

2年1組 生物選択者10名

生物実験室にて行いました。

単元名は第9章 生物の系統、第5節 動物

本時の題名は「動物の分類」です。

今回の研究授業の目標は

「タブレットを使って動物の分類の学習をする」です。

指導方針は栃高にある実物標本と栃高ホームページ内の

「栃高博物館」を使って学習をします。

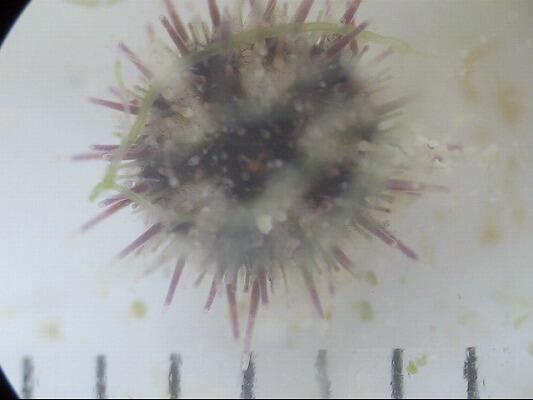

受精卵から飼育したバフンウニ、

自作のホームページやYoutube動画の情報も活用します。

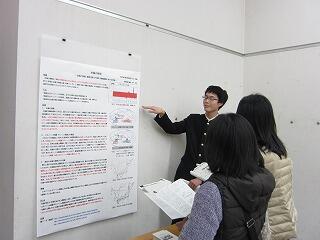

授業の様子です

標本とタブレット 受精後7カ月たったバフンウニ

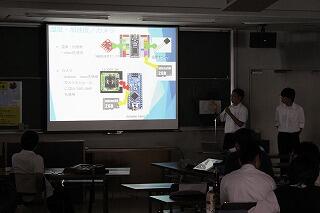

SSH宇都宮大学科学実験講座

講座」を実施し、1年生55名が参加しました。

1日時・場所 平成27年10月10日(土) 8:30~16:30

宇都宮大学 農学部・工学部・教育学部

2 日程 8:30 栃木高校 出発

9:35 宇都宮大学 峰キャンパス到着

9:45 宇都宮大学 陽東キャンパス到着

10:00~12:00 講座

12:00~13:00 昼食

13:00~15:00 講座

15:15 宇都宮大学 発

16:30 栃木高校 着

3 講座内容

A DNA鑑定体験講座(農学部:松田勝先生)

B 微生物実験講座(農学部:前田勇先生)

C ウイルスを検出する(農学部:夏秋知英・西川尚志先生)

D プラズマ(工学部:湯上登先生)

E 放射線を体験しよう(教育学部:堀田直巳先生,山田洋一先生)

F サカナの受精と染色体観察(教育学部:上田高嘉先生)

到着後生徒たちはA~Fグループに早速分かれ、よく取り組んでいました。

熱心にご指導いただいた宇都宮大学の先生、TAの皆さん、大変お世話に

なりました。

◎ 活動の様子です。

Aグループ:DNA鑑定検体講座 Bグループ:微生物実験講座

メダカの尾ひれから、DNAを取り 酵母のはたらきかたと条件を調

出しています。 べるためのパンを作ります。

Cグループ:ウィルスを検出する Dグループ:プラズマ

大学の庭で採取してきた植物に プラズマ発生装置でプラズマ

感染した、ウィルスを取り出します。 を発生させ、観察しています。

ドライアイスを用いた霧箱に光を 魚の減数分裂、受精時の染色

当て、放射線の様子を観察します。 体数変化についての講義中です。

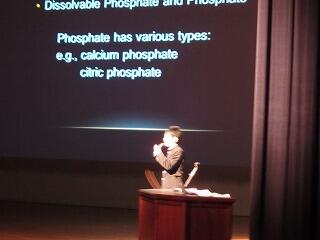

3年生 SSH講演会

10月1日(木)7時間目に、3年生を対象としたSSH講演会を

本校講堂で実施しました。

講師は、東北大学大学院工学研究科の安藤晃先生です。

安藤先生はプラズマ物理学の専門家で、宇宙船「はやぶさ」

のプラズマエンジンの開発プロジェクトにかかわられるほか、

高校生への科学教育にも熱心に取り組んでおられ、本校の

SSH運営指導委員も務められています。

今回の講演では、

「プラズマと宇宙推進 ~大学で学ぶこと(課題研究の視点から)~」

という演題で、プラズマや宇宙開発など科学技術に関する

内容のほか、大学で研究するということ、キャリアデザインを

考えること、ご自身の高校のこと、受験に向けての意義や、

取り組み方などを明快に御講演いただきました。

3年生も皆熱心に聴き入っており、講演終了後の質疑応答

でも時間を延長して活発なやり取りが行われました。

1年生SS基礎研究3rdステージ

専門性を高め、特定の分野、テーマに関する7つの講座・演習を実施していきます。

今回は昨年も実施した「DNAの抽出実験」の様子を紹介します。

9月14(日)月曜7限

タマネギからDNAを抽出します。

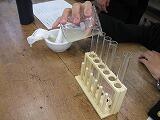

①タマネギをすり下ろします。 ②乳鉢に移し、飽和食塩水を加えよくすりつぶします。

③ガーゼで濾します。④試験管に5mL入れ、エチルアルコールを静かに注ぎ入れます。

⑤白い綿のようなものが浮いてきます。⑥曲げた針金ですくい取ります。

⑦集めた白いものに水を加えよく溶かしてから、筆で濾紙に字を書きます。

⑧乾かした後、酢酸カーミンをかけて染色します。よく水洗いすると‥‥

酢酸カーミンで赤く染色されたのはDNAです。

缶サット甲子園2015関東大会に参加してきました!!

SSHクラブ物理の缶サット班が、7月22日~23日、缶サット甲子園2015関東大会に

参加してきました。

参加校は、慶応義塾高校、千葉県立長生高校、学芸大学附属高校、東工大附属科学技術高校、

都立戸山高校、法政二高と栃高の7校でした。上位3校が8月に秋田で行われる全国大会の

出場権を得ることができます。事前に送った事前ビデオプレゼン、22日の気球投下審査、

23日の事後プレゼンの総合評価で順位が決定します。

22日は千葉県野田市にある野田スポーツ公園にて、缶サットの気球投下審査が行われました。

通常はヘリウムバルーンを50mくらいの高さまで上げて、そこから缶サット本体を放出しますが、

この日はとても風が強く、「高さ制限なし、与えられた15分の時間内で自分たちの判断した

タイミングで缶サットを放出する」という競技方法になりました。本校のメンバーは小惑星探査を

意識し、地表面の様子の撮影、地表面での土壌サンプル採取、落下時の加速度の測定、落下中の温度計測をミッションとして、大会に臨みました。

会場となった野田スポーツ公園 投下試験前の最終チェック

投下試験に使ったヘリウムバルーン 機体の質量などの検査を受けます

気球からロープを引いて落下させます 投下試験を終えて回収された缶サット

参加者みんなで記念撮影 二日目の事後プレゼンの様子

事後プレゼンでの土壌回収装置の実演

投下試験では、テストではうまくいっていた画像データの取り込みがうまくうまくいきません

でした。上位3位以内に入ることはできませんでしたが、技術賞をいただきました。

初参加としては大健闘であったと考えています。

第2回群馬大学実験講座

SSHサイエンスラボラトリー

平成27年度 第2回群馬大学実験講座

7月4日(土)

群馬大学理工学部にて1年生全員が受講しました。

科学実験の方法,手順などを学ぶ絶好のチャンスです。

日程

8:30 学校発

10:20~11:00

オリエンテーション

群馬大学の大沢先生より説明および

受講にあたっての注意点のお話が

ありました。

11:00~11:30

実験説明のため各講座に移動です。

実験説明の様子。

11:30~12:00

研究室見学・キャンパスツアーの時間です。

12:00~13:00昼食の後は実験のスタートです。

13:00~16:00

1 キレート滴定

水の全硬度を算出中です。

2 電気泳動実験

ウェルに試薬を注入しています。緊張します。

3 顕微鏡でのぞくミクロの世界

パン酵母や牛乳のミクロの世界を観察します。

酵母の数もカウントしました。いい数字が出るでしょうか。

4 金属の引張試験

引張試験を行い金属の変形過程を観察し、

電子顕微鏡を用いて破断面を観察しました。

5 ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析

ろ紙上に現れた色よりRf値を求めます。

6 知られざる地下水の世界

12m下の地下水中に住む生物をファイバースコープで

観察しました。等脚類の「ミズムシ」が多数生息していました。

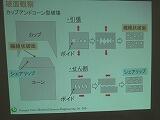

7 マイコンカーを制御しよう

制御アルゴリズムを学習し、トレースを踏破。

最後はみんなでタイムトライヤル。

8 プログラミング体験

未完成のプログラミングを完成させるぞ。

9 ニュートンリング(光の干渉)

ニュートンリングを利用してレンズの曲率半径が測定できます。

10 回折格子(光の干渉)

回折格子を用いて原子から出る光の波長が測定できるかな。

第2回も充実した活動ができました。

群馬大学の先生方、ありがとうございました。

SSH授業研究 実験生物の開発

SSH授業研究 実験生物の開発

以前にも紹介した3種類の生物です。今年も生徒に継続観察させています。

1.バフンウニ

昨年はお茶の水女子大臨海研究所より成体直前の幼生を送って

もらい、実験しましたが、今年は、初めて受精からスタートしました。

3月初旬に受精させ、受精卵からウニの成体にし、飼育を続けてい

ます。3ヶ月たち最も大きな個体は5mmになりました。

上の写真はバックがブラック、下はホワイトで撮影しています。

写真下側の目盛は1mmです。

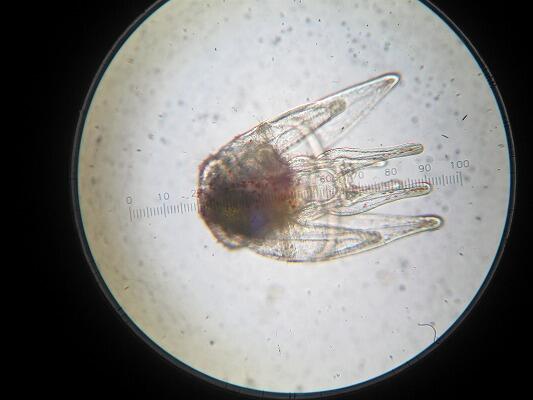

2.小型のクラゲ(ヒドロゾアの仲間)

今年も6月にクラゲの発生が始まり、今も続いています。

餌(孵化直後のアルテミア幼生)を与えて、飼育しています。発生直後は

0.5mmでとても小さいです。飼育後大きなもので2mmになりました。

クラゲの口腕部の拡大。左下は餌のアルテミア幼生。

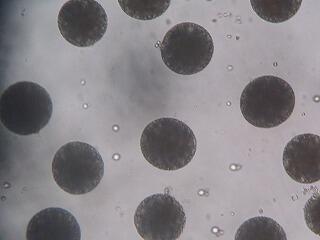

3.イシクラゲ(ネンジュモ、シアノバクテリアの仲間)

寒天培地上で球形になったイシクラゲを

エアレーションした飼育液の中で培養しています。

大きなものは直径15mmになります。

2学年「SS校外研修」

本校SSH事業の一環として、「SS校外研修」

が実施されました。

生徒の希望に基づいた6コースに分かれ、

様々な見学地を訪問、見学させていただき

ました。各コースの概要とその様子をご覧

ください。

Aコース

東京ガス日立支社工場→日立パワーソリューションズ

→日立小平記念館

巨大なタンクです。 説明を受けます。

太陽光と風力発電。

Bコース

東那珂木質バイオマス発電所→那珂原子力科学館

→那珂核融合研究所

熱心に説明を聞きます。 制御室の見学。

複雑でかつ巨大な装置に圧倒されました。

Cコース

積水ハウス関東工場古河→LIXILつくば→食と農の科学館

ちょっと記念写真。 ソーラーパネルの説明です。

様々な説明を熱心に聞いて、先端技術の一端を知りました。

D~Fコースは「続きを読む」でどうぞ。

第1回群馬大学実験講座(その2 午後の部)

2.タンパク質分析を最新の電気泳動法で実施します。

5.ペーパークロマトグラフイーで葉緑体の色素を

ザーと水が流れ、この中で実験です。

大講義室で閉会式。大沢先生から講評をいただきました。

第1回群馬大学実験講座(その1 午前の部)

(その1 午前の部)

ペーパークロマトグラフイー 電気泳動

プログラミング マイコンカー

11時25分 TAの方の案内でキャンパスツアーをしました。

SSH関連 学習院大学での生命科学シンポジウムに参加

2015年5月30日(土)

学習院大学での生命科学シンポジウムに参加してきました。

今回の主題は「生命の秘密を解く鍵を求めて」でした。

学習院大学正門 西5号館202教室

演目は次の4つ。パンフレットより。

1.JT生命誌研究館・研究員尾崎克久

「アゲハチョウはどうやって食草を見分けるのか?遺伝子と行動の両面からさぐる」

鱗翅目昆虫(チョウとガの仲間)のほとんどは、幼虫が決まった植物だけを食べて育つ偏食家です。しかし、卵からかえったばかりの幼虫は体が小さくて、広い環境を白分で探し回って餌になる植物を見つけることができません。そこで、飛ぶことができる成虫が、正確に植物の種類を見分けて、幼虫が食べられる場所に卵を産むのです。花の蜜を飲んでいる成虫は葉っぱを食べないのに、どうやって幼虫の餌を見つけているのでしょうか。その謎に遺伝子の情報からせまる、最新の研究について紹介します。

2.東京大学大学院医学系研究科・教授岡部繁男

「脳のネットワーク:そのはたらきと病気との関連」

脳の機能は神経細胞やグリア細胞がつくるネットワークによって実現されています。我々が物を考え、喜び悲しみ、共感する事ができるのも脳のネットワークの正しい働きによります。逆に脳のネットワークの働きが障害されると、様々な精神・神経疾患の原因ともなります。この講演では脳内で神経細胞やグリア細胞がつくるネットワークの性質やその研究方法について紹介し、脳の働きや病気との関連についても説明します。

3.広島大学大学院生物圏科学研究科・准教授長沼毅

「謎の深海生物にさぐる宇宙生命の可能性」

暗黒の深海の海底火山に「光も食物も不要」という不思議な生物「チューブワーム」が繁栄している。人間には猛毒の火山ガス(硫化水素)をエネルギー源にして二酸化炭素から有機物をつくる生き方は、植物が光をエネルギー源にして営む光合成独立栄養によく似ている。光がなくても光合成と同じことをする化学合成独立栄養は、海底火山があれば光も食物も不要ということは、地球以外の天体でも海底火山があればチューブワームのような生命がありえるのか?そんなことを一緒に考えてみたいと思う。

4.岐阜大学大学院医学系研究科・教授深尾敏幸

「新生児マススクリーニングと先天代謝異常症」

2014年から全国で新しい新生児マススクリーニングが始まって、少なくとも19疾患がスクリーニングされるようになりました。聞き慣れない疾患が並んでいますが、乳児期から幼児期に非常に重篤な症状を来しうる疾患を持つ子を早期診断して、障害なく、もしくは最小限に障害を食い止めることは非常に意義があることと考えられます。そのような新生児マススクリーニングについてお話しさせていただきます。

講演中 休憩

それぞれ最新の研究で興味深かったです。

1.遺伝子が作るレセプター(受容体)というタンパク質の研究から切り込んでいます。

2.脳のネットワークを再構築できれば病気を治すことができる。線虫レベルでは構築できている。ヒトではニューロンの数が1000億で構築は大変だが、ヒトゲノム解析のような世界レベルでの研究が突破口になるかもしれない。

3.テレビ出演も多い長沼先生の講演です。深海生物のチューブワームと地球外生命体の話題で熱気が伝わってきました。

4.新生児マススクリーニングは私が教員になった頃(約30数年前)NHKの特集でやっていました。アメリカでの話で探している遺伝病は、日本人にはきわめて少ない「膿疱性線維症」でした。日本でもここまで技術が進んできたことに驚きました。

今回の講演の内容を生物の授業に組み込んでいこうと考えています。

SSH学問探究講義

大学の先生方をお招きし、様々なテーマで講義をしていただきました。

東京工業大学大学院理工学研究科の先生より

東京工業大学大学院理工学研究科の先生より「ロボット工学入門」というテーマで講義をして

いただきました。

東北大学農学部生命科学研究科の先生より

東北大学農学部生命科学研究科の先生より「教科書の1ページの作り方~鳥は本当に恐竜か?」

というテーマで講義をしていただきました。

東京大学大学院新領域創成科学研究科の先生より

東京大学大学院新領域創成科学研究科の先生より「核融合エネルギー開発の最前線」というテーマで講

義をしていただきました。

金沢大学医薬保健研究域薬学系の先生より

金沢大学医薬保健研究域薬学系の先生より「薬の動きと働き」というテーマで講義をしていただき

ました。

一橋大学経済学研究科の先生より計量ファイナンス

一橋大学経済学研究科の先生より計量ファイナンスの近年の展開について講義をしていただきました。

東北大学工学部材料科学総合学科の先生より

東北大学工学部材料科学総合学科の先生より「自己組織化による機能性高分子材料の設計」

というテーマで講義をしていただきました。

長岡技術科学大学工学部環境・建設系の先生より

長岡技術科学大学工学部環境・建設系の先生より「老朽化する橋梁の先進的な維持管理技術」という

テーマで講義をしていただきました。

岩手大学農学部応用生物化学課程の先生より

岩手大学農学部応用生物化学課程の先生より「医薬品と食品の機能性に関わるケミカルバイオ

ロジー(化学生物学)」のテーマで講義をしていた

だきました。

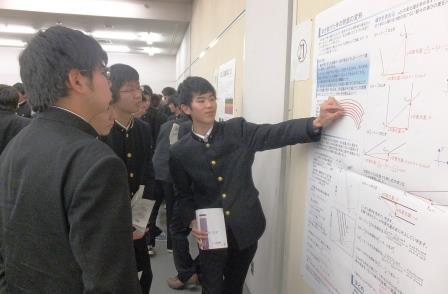

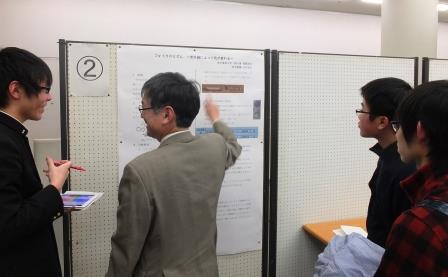

第3回SSH研究成果発表会

第3回SSH研究成果発表会

2月21日(土)栃木市文化会館において SSH研究成果発表会 が開催され,3年目を迎えた本校のSSH事業の報告・発表が行われました。発表会の司会・進行は生徒会役員の生徒が行いました。

2月21日(土)栃木市文化会館において SSH研究成果発表会 が開催され,3年目を迎えた本校のSSH事業の報告・発表が行われました。発表会の司会・進行は生徒会役員の生徒が行いました。〈全体会1〉 13:00~13:30 大ホール

■マレーシア海外研修(2年生)

■学問探究つくば(2年生) ※英語による報告

■サイエンスラボラトリー(1年生) ※英語による報告

〈自由見学〉 13:40~14:40

■SSH基礎研究(1年生)

■SSHクラブ「缶サットについて」(物理班)

「土壌中のリン酸研究」(化学班)

「巴波川水質調査」(化学班)

「イシクラゲの培養その2」(生物班)

■プレゼンテーション

① 屈折の原理に迫る

② シムシティは実現可能か

③ ベストなディズニープランの研究

④ 橋の構造と強度の関係

⑤ 文豪は東大出身が多いのか?

⑥ 炎色反応~手持ち花火を手がかりに

⑦ 日本文化の海外輸出における変化

⑧ 水切りき学

⑨ プロ野球~2015シーズンで輝くのは~

⑩ コーヒーカップで酔うために

⑪ 栃木県における地域活性化について

⑫ 浪の下にも剣のさぶろうぞ

■ポスターセッション

① 夕焼けの発生と大気汚染物質の関連性

② フォトクロミック分子

③ ほこりとは

④ 「中国大返し」から探る「本能寺の変」の真相

⑤ 国政選挙の投票率の推移とその要因

⑥ 壁ドンは本当に効果があるのか!?

⑦ 三国志~蜀は魏を滅ぼせただろうか?~

⑧ AKB48を科学する

⑨ よく飛ぶ紙飛行機って

⑩ よく飛ぶ紙飛行機

⑪ SUPER BALL TO THE MOON

⑫ ビスマス鉱石の作成

⑬ 貝の水質浄化~水中での貝の働き~

⑭ ダイラタンシーの緩衝性

⑮ 土埃を上げる魔球

⑯ 手塚ゾーンは可能なのか

⑰ 卵の逆転反応

⑱ 魚の活動量の変化

⑲ 冬期の常緑樹における光合成について

⑳ 紅葉による有機物の回収について

㉑ 本を曲げた時に側面はどのように変化するか

㉒ 超電磁砲の原理と実験〈全体会2〉 14:50~15:50(大ホール)

■圧電素子の応用研究(物理班)

■ホルモール滴定による食肉劣化の定量(化学班)

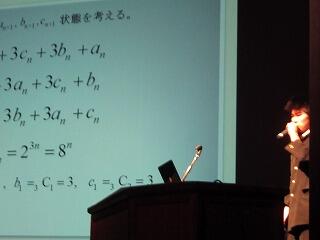

■グリーンヒドラの耐塩素能力について(生物班)

■組立除法の活用法を探る

~解と係数の関係の帰納的証明

と定義を用いない微分法へのアプローチ

(数学班)※英語による発表

〈講評〉 運営指導委員の方々から,次のような講評をいただきました。

〈講評〉 運営指導委員の方々から,次のような講評をいただきました。■最後までやり遂げることは大切である。

■文系・理系ともに興味ある内容で,昨年度よりもレベルアップしている。

■研究がブラッシュアップされていくことを期待している。

SSHマレーシア海外研修 5~6日目

高校のマレー語名: PERMATA Pintar Negara

生徒たちは親元を離れ、全寮制です。

学校内での活動の色々と行事の紹介です。

大きな丸テーブルに日本から持ってきた

すべて英語で説明したり、実演したりして、

プレゼントしました。

メルアド交換。日本に帰ったらThanks mailをだしましょう。

緑の首相官邸とピンクのモスク、広大な人工の湖。

周りのオフイスビル、マンション群、高さとデザイン

の統一感があります。政府機関のたくさん入った

トラムで移動。動く歩道のバックの赤い色は疾走するトラムです。

あいさつをいただき、この行事すべて終了です。

ご支援ありがとうございました。

SSHマレーシア海外研修 5日目の夜のフライト

1月9日金曜日

今日はクアラルンプール空港出発のみです。時間がありません

お世話になったライさんともお別れです。

出国手続きが終わりゲートから出てきます。

トラムに乗り22時50分に出発です。

みんな元気です。

SSHマレーシア海外研修 4日目

34階のホテルの窓から虹が見えました。きょうも順調に

いきそうです。写真中央ですが見づらいです。

国立大学はありました。熱帯雨林の原生林を整地して

作ったため原生林の保護区もあるそうです。私は生物

教師なのでものすごく興味がわきますが、今日のアビリ

ティーに集中します。

を訪問しました。会議室にて、まずこの大学の研究内容の

講義がありました。講義終了後質問タイムを持ち、最後に

大学の資料を生徒代表が受け取りました。

少しでも向上してほしいと祈る気持ちです。

1学校紹介 倉持 山下 斎藤

質疑応答が行われました。最後にチームリーダーの塚島が、

感謝の挨拶をしました。

研究室訪問

人体の3D画像がポップアップしたり、ゴーグルをつけて仮想空間を

体感したりと、近未来的なGearを開発していました。カメラ付き飛行

物体「ドローン」もありました。操縦しました。

昼食は焼き飯の上にチキンやレタスののった

大理石のテーブルでのテーパリングと冷蔵庫で固めた

チョコレートの型枠外しを見て、試食しました。taste sweet

本日の最後は美術工芸の「藍染」の見学です。

17:30 ホテル着

まるで東京にでも行ったように普通に歩いて

食事をして、買い物をしています。

います。全力で頑張ろう。健闘を祈ります。

昨日の3班の活動です。写真復活しました。

(内藤 佐藤 斎藤)

旧王宮 ムルデカ・スクエアー前

SSHマレーシア海外研修 3日目

生徒は3人づつ3班に分かれ、大学生は各班に一人ついてくれます。

まずは、あいさつから。そして今日は午後4時まで、英語で対応です。

朝の渋滞がひどいので歩いていきます。バスの車窓とは違い

街が違って見えます。新鮮な驚きで歩を進めました。

エレベーターに乗り、最初は、ツインタワーの間にある橋に向かいます。

スカイブリッジといい、41階にあります。

展望台は84階にあります。ツインタワーの高さは451.9mです。

1班 亀山 藤原 塚島

16:00 無事 セントラルマーケットに集合しました。

海鮮料理の店です。食事をするお客さんで満員です。

おいしい料理だけではなく、川に突き出して、テーブルが

設置されています。広い川の向こう岸には、マングローブ

樹林が長く続いていました。

本日の最後を飾るのはセランゴールホタル園です。

食事のとき横を流れていた川の支流に行きます。10分ぐらいで

着きました。暗くなるのを待って、4人乗りのボートで出発です。

ライフジャケットをつけ、これから乗り込みます。

熱帯性の蛍は、マングローブの根元の汽水中で、巻貝を食べて

多数繁殖し、オスはメスを呼ぶために、マングローブの木にたくさん

集まって、シンクロして明るく点滅します。とても神秘的な光景ですが

残念ながら、ホタルの光の点が小さいため、写真には撮れませんで

した。真っ暗な中、船着き場に戻ります。

一日のうちにたくさんのことを見聞きしたため、興奮で眠気が来ま

せん。でも、明日のためにしっかり休みましょう。明日は、2回目の

英語のプレゼンです。

SSHマレーシア海外研修 2日目

まずは、第1日目の未紹介の写真です。

成田空港出発後は、青い空の中を快適に飛行しました。

太平洋上空 フィリピン上空

マレー半島のクアラルンプール国際空港到着間近です。

パーム椰子が広大に栽培されています。

マレー料理 Saloma Restaurant前で集合

マレーシア民族舞踊鑑賞後ダンサーとともに

第2日目 1月6日(火)

7:00 ホテルでビュッフェ形式の朝食です。目の前で

オムレツを作ってくれるのですが、英語でメニューに無い

目玉焼きを注文し見事ゲット。

8:30 ホテル出発。ホテルの前に私たちのバスが来ています

9:00 レイクガーデン内の鳥園到着。ここは放し飼いで有名な

場所です。とても蒸し暑いです。

ダチョウに餌をやっています。 こんな近くにいます。

11:00 鳥園出発前に、新鮮なココナッツジュースを

みんなで分け合います。

11:30 昼食はインド料理です。午後の初めてのプレゼンを

前にして、緊張が高まります。でも食事は楽しく。

13:00 いよいよマレーシア日本国際工科院に到着しました。

激しいスコールの後で、水がたまっています。

MJIITの学校説明のあと、生徒たちは緊張の中

英語での栃高紹介・研究発表を行いました。

学校説明の様子 厳しい目で見る先生方

17:30 マレーシア日本国際工科院での研修を終え、

記念に集合写真を撮りました。後ろは、指導していただいた

大学の先生方です。大変勉強になりました。ここでの研修を

今後の2回のプレゼンに生かしていきたいと思います。

(パソコンのバージョンの影響でこの写真だけ回転できません)

18:00 ホテル着後すぐに今日のプレゼンの反省会を行いました。

忘れないうちにみんなで良いところ悪いところを話し合って

共有を図りました。とても大切な話し合いです。

ホテル隣接のフードコートなどで自由に夕食。

夜は、プレゼンのビデオ映像を見て、次回に向けての改善を

図りました。

SSHマレーシア海外研修 1日目

1月5日(月)~1月10日(土)5泊6日

第1日目 1月5日(月)

5:45 学校集合。まだ暗く寒いです。校長先生の激励の言葉と

お父さん、お母さん方の見送りに、力づけられました。

6:00 学校出発

9:00 成田空港到着。出国手続きをしています。

この飛行機に乗ります。搭乗直前の様子です。

11:30 定刻で成田空港出発(日本航空723便)

18:30 クアラルンプール国際空港到着

入国手続きに緊張しました。バスに乗ると心晴れ晴れ。

20:00 夕食の前にレストラン近くのツインタワーをみました。

ライトアップがとても美しかったです。

夕食はマレー料理「Saloma Restaurant」です。

マレーシア民族舞踊も鑑賞しました。

21:45 ベルジャヤ・タイムズ・スクエアーホテルに到着。

長い一日が終わりました。ミーティングをして、明日に備えます。

SSH学問探究講義(1年生)

宇都宮大学から11名の先生をお招きし,2部構成で行いました。

第1部 パネルディスカッション 講堂にて1年生全員対象

( 工学部 入江先生 ・ 農学部 夏秋先生 ・ 国際学部 渡邉先生 ・ 教育学部 丸山先生 )

第2部 分野別講義 10分野の中から生徒希望の2つの分野の講義を受講

パネルディスカッションの様子 工学部・機械システム 横田先生 工学部・応用化学 諸星先生

工学部・建設 池田先生 工学部・電気電子 入江先生 農学部・応用生命化学 前田先生

農学部・森林科学 大久保先生 農学部・農業経済 大栗先生 国際学部・国際社会 高橋先生

国際学部・国際文化 渡邉先生 教育学部・学校教育 丸山先生

1年生はちょうど来年度の「文理選択」をする時期です。今回の講義が大いに参考になったようです。

ご協力いただきました宇都宮大学の皆様に感謝申し上げます。

SSH~テクニカルライティング講座

テクニカルライティング講座 が2年生対象に実施されました。

テクニカルライティング講座 が2年生対象に実施されました。

その研究レポートをまとめていくにあたり

参考文献などの探し方

引用の仕方

レポートの構成

を中心に,ワークを取り入れた講座です。

「とちぎ協働祭り」にSSHクラブ員参加

私たちは「キッズワーク」を担当しました。ここでは、子供たちがお仕事体験をします。

看護婦、歯科衛生士、警察官、消防士、車販売、新聞記者などいろいろ体験ができます。

私たちは「科学研究所」をやりました。生物班が「顕微鏡を使ったネンジュモの観察」、

物理班は「光の回折を利用して模型を作り、虹を見てみよう」です。

60分で参加者は小学生です。1回目6名、2回目5名の参加数でした。

では、その様子を見てみましょう。まずは、生物班です。

説明を聞いています。 お母様方も見守っています。

顕微鏡で観察しています。

物理班の様子です。 光の説明をしています。

完成した模型で虹を見ています。 作製中。

小学生たちは熱心に取り組んでいました。終了後に集合写真を撮りました。

第3回群馬大学実験講座

SSHサイエンスラボラトリー 第3回群馬大学実験講座

平成26年10月4日(土)群馬大学と本校において行われました。

参加者は1年生の希望者です。

1.キレート滴定 2.金属の引張試験 3.ペーパクロマト 4.プログラミングは、群馬大学で

5.顕微鏡観察は本校で実施しました。

実験内容と実験の様子です。

1.(キレート滴定) キレート滴定法を用いて水の全硬度を算出し、データーの整理・

グラフの書き方等を行いました。参加生徒 7名

2.(金属の引張試験) 引張試験を行い金属の変形過程を観察するとともに強度を

調べました。 また電子顕微鏡を用いて破断面を観察しました。 17名

3.(ペーパークロマトグラフィー による物質の分離と解析)

抽出法の違いによるRf値の違い等の比較を行いました。 4名

4.(Flashを使ったプログラミング体験) Flashを使った未完成のプログラミングを

完成させるというスタイルでプログラミングを体験しました。 3名

5.(顕微鏡でのぞくミクロの世界) 顕微鏡を用いて花粉や水の中の生物を観察・

考察しながら、顕微鏡の取り扱いの基礎を学びました。 18名

実験の様子 コスモスの花粉

水中の藻類 水中のワムシ

自治医科大学 学問探究講義

「アンチエイジングを科学する」と題して学問探究講義が開催されました。

黒尾先生は,抗老化(アンチエイジング)に関する世界的な研究者であり,先生の現在

追求されている最先端の研究内容について,生徒にも分かり易くお話しくださいました。

また,後半には科学の一般的な研究手法についてもお話くださり,SSHで「一人一研究」

に取り組んでいる生徒たちにとって多くの示唆を得ることができました。

生徒からも様々な質問があり,参加した生徒にとって貴重な体験となりました。

この講演会は,「国民との科学・技術対話」の推進に関する事業として,自治医科大学の

特別授業として行われました。

このような機会を与えてくださいました自治医科大学の皆様に感謝申し上げます。

SSH授業「食材を使った動物の組織の観察」

生物の授業において、身近な食材を使って実験を行いました。「手羽先を使った実験」

の第2弾です。今回使った食材は、1.若鶏のハツ(心臓) 2.豚 レバー 3.豚骨

4.生ムキサメ(北海道・青森県沖)です。

それでは、実験の様子を見てみましょう。(10月17日、3年理系生物クラス)

食材一覧と、各自に取り分けている様子です。

1.心臓を上から見ると血管の穴が確認できます。右は心臓の内部と取り出した血餅(黒色)。

タブレットで動画を見ながら解剖しています。右は心室を示しています。

2.豚のレバーは、今回時間の関係で、色や感触を確かめ、血管を確認したのみでした。

3.豚骨は、のこぎりで切ります。全員で少しずつ切り、その硬さを実感しました。

目的は骨髄の観察です。指を入れると柔らかく、骨の表面の穴から血が出てきたのには

驚きました。写真下段の右が、骨髄を取り出した穴です。

4.ムキサメは、アブラツノザメの筒切りで脊椎骨が観察できます。サメは軟骨魚類の

代表です。モロは大型のネズミ鮫の切り身で骨はありません。脊椎骨の軟らかさを

触って確かめ、そのまわりの筋肉を観察しました。

SS基礎研究

「1年SS基礎研究」の生物分野の演習は「DNAの抽出実験」です。

実験の様子を見てみましょう。

タマネギをすりおろして、飽和食塩水を入れ、すり鉢でよく当たってから、

がーぜで濾します。その液を試験管に分注します。

実験の様子です。みんな熱心にやっています。

シャーレの中の白いものが抽出したDNAです。このDNAを水で溶いて

筆で字を書きました。酢酸カーミンで染色すると、DNAは赤く染まります。

片付けも重要な活動です。最後にレポートを書いて提出です。

第2回栃木高校SSH科学実験教室

第2回栃木高校SSH科学実験教室

本校では一昨年より文部科学省からSSH事業の指定を受け、様々な科学関連の事業を

企画・実施しています。その一環として昨年より、科学に興味を持つ中学生を対象に、「栃木

高校SSH科学実験教室」を開催し、今年はその2回目となります。

10月11日(土)栃木高校で実施しました。参加してくれた中学生は37名です。

次のような日程で行いました。

日 程 9:00~ 受付

9:30~ 開会式 日程の説明

9:50~ 移 動 本校生が各会場へ誘導します

10:00~ 科学実験教室 開始

11:40 アンケート記入

11:50 講堂へ移動後閉会式

12:00 科学実験教室終了

開会式の様子です。司会、日程説明、挨拶はすべて本校生が行いなす。

中学校に配布したポスターです

今回の講座内容および実験を行った会場です。講座の様子を写真で紹介します。

実験講座1 圧電素子による発電器の製作 ( 物理第1実験室)

本校のSSH物理班では、圧電素子による防音や発電の研究を行っています。今回

はその圧電素子を使ってLEDを光らせることができる発電器を製作しました。

ハンダ付けの作業もあります。

実験講座2 LEDライトの製作 (物理第2実験室)

LED(発光ダイオード)の電圧-電流特性を調べ、昇圧回路を使って、単3電池

1本で光るLEDライトを制作しました。また作った作品はお土産として持ち帰って

もらいました。LEDの研究で日本人3人がノーベル賞を取ったばかりで話題豊富

な講座となりました。

実験講座3 分子模型をつくろう (化学第1実験室)

水や二酸化炭素、アミノ酸、etc。わたしたちの身の回りにはたくさんの分子が

あふれています。色をつけた発泡スチロールを使って様々な分子をつくってみ

ました。細かい作業で組み立てていきます。

実験講座4 ネンジュモ(イシクラゲ)の観察と培養 (化学第2実験室)

栃高の校庭には、シアノバクテリアの仲間のイシクラゲが豊富に繁殖してい

ます。私たちは、この生物の生態を研究しています。まず校庭を散策して

どこにいるかを見てから、顕微鏡を使って観察をし、培養方法のプレゼンを

行いました。顕微鏡写真の目盛は1目盛2.5μmです。(1mm=1000μm)

実験講座5 呼吸基質を調べよう (生物実験室)

私たちは、呼吸により食べたものを分解しそのエネルギーを利用しています

脂肪の燃焼にはこれが良いとか、あの運動が良いとかいいますが、今は何を

利用しているか測定してみました。左下の写真は、呼気を集めているところです。

各講座で熱心に実験をして、講堂に戻ってきました。閉会式の後

集合写真を撮り、科学実験教室の幕を閉じました。参加してくれた

中学生の皆様、本当にありがとうございました。

9/18(木)学問・職業研究 つくば東京の報告

および実習を行いました。

第1コース 筑波大学 → 熊谷組技術研究所

第2コース 筑波大学 → 高エネルギー加速機構

第3コース 物質・材料研究機構

第4コース 理化学研究所 つくば → 高エネルギー加速機構

第5コース 上野国立科学博物館 → 東京大学

第6コース 清水建設技術研究所 → 日本科学未来館

いずれのコースも各界の最前線の研究に触れることができ、生徒たちは現在の学習が

将来にどうつながるのかを実感することができた思います。

SSH授業 「鳥手羽先の先を使って、鳥の進化を見る」

教科書 「生物」 分野は 脊椎動物の前足の進化

この部分は、ちょうどヒトの手首から指先の部分です。

皮と肉を除去しやすくするために、お湯でよく煮ます。また、臭うので、

ネギ、ショウガを加えて煮るとよいです。、茹で汁を捨てて、ビニール袋

に入れて、冷凍しておけば、いつでも実験ができます。

中程に小さな突起が見えますが、これが爪です。

↓

鋭い刃先のピンセット(写真下)はサイドにも角度があり、皮や肉を除くのに都合がよい。

手羽先の先は小さいので、けがを避けるため刃物は使いたくない。

ヒトと鳥の骨格の比較をすると、ヒトは5本指ですが、鳥は3本です。スマホの画面

の下側が鳥です。

ピンチイン、アウトで図の大きさを実物にそろえると見やすく、理解を助けてくれ

ます。スマホは便利なツールです。

1年SS基礎研究~4thステージ開始

❑SS基礎研究4thステージとして前編と後編に分けて,専門性を高め,特定の分野・テーマに関連する内容の講座・演習を実施していきます。前編では次の内容で,9.11~11.6 に実施されます。

●栃高生のためのパフォーマンスアップセミナー (担当:保健体育科)

耐久レースを科学的にとらえる栄養学とトレーニング論

●《実験》水平投射と斜方投射 (担当:物理科)

放物運動する小球が落下する場所を予測する方法とは??

●物質の分離 (担当:化学科)

混合物(複数の物質が混ざったもの)を純物質(1種類の純粋な物質)に分けることは化学研究の基本です。その代表的な方法を実験で確かめます。

●DNAの抽出 (担当:生物科)

タマネギの細胞から糸状のDNAを抽出し,酢酸オルセインで染色してDNAであることを確かめます。

●数学史 (担当:数学科)

古代ギリシャの数学にふれる

●科学英語入門 (担当:英語科)

科学実験のビデオを見ながら,研究の進め方や英語表現を学びます。SSH生徒研究発表大会見学 その2

他校のプレゼンの様子

応援しています。バスの中では、今日の見学の感想を1人1人発表しました。

19時学校に到着しました。

SSHクラブ「スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表大会」見学

8月6日(水) 7時学校発 会場のパシフィコ横浜に向かいました。

・科学研究に対する興味や関心の向上

バスの中の様子です。校長先生からも励ましの挨拶がありました。

渋滞が少しありましたが、10時30分に到着しました。ポスター発表は始まったばかりです。

受付で資料を受け取り、会場に入っていきます。中国や韓国、タイ、インドなどの高校も

発表しています。(写真2段目右)

広い会場にたくさんの発表ブースがあります。早速、栃木高校のブースに行ってみましょう。

プレゼンが始まっていました。

ただいま12時50分。13時より午後の部が始まります。続く。

平成26年度 SS発展研究『学問探究講義』

学問探求講義が7月10日(木)13:25 ~ 15:00に行われました。受講者は2年生全員

で、8講座開催されました。以下が今回の目的です。

目 的

(1) 1年次にSS基礎研究として理系科目を中心に実験実習を交えながら,本校教師による

授業を受けてきた。その経験に立って,より発展的な内容に触れることにより生徒一人

ひとりの向学心に刺激を与える。そして,講義内容や関連事項の調べ学習を含む事前学

習と,講義の内容を基に受講後の事後学習を実施し,生徒一人ひとりに自分の進路選択

との関連を考えさせる機会とする。

(2) 総合大学である新潟大学の講師による発展的な内容の講義を通して,強い目的意識を

持たせるとともに,「科学的ものの見方や考え方」,「科学的問題解決能力」,「論理

的,創造的,独創的思考力」を育成していくための一助とし,興味・関心や自らの課題

研究テーマを深化させる。

それでは、各講座の様子を、写真とともに紹介します。

1.物理学 「未知原子核を探求し,元素誕生の起源に迫る」 理学部 松尾 正之 先生

中央の写真、生徒が持っているのは原子の周期表です。

2.複合化学(生化学)「バイオでグリーンケミストリー!! 」 理学部 古川 和広 先生

3.生物分子科学 「生命を分子レベルで視てみよう」 理学部 伊東 孝祐 先生

4.材料化学 「化学反応で製品を作るとは―高校の化学と化学物質製造プロセスの

共通点と違い」 工学部 山際 和明 先生

5.生体医工学 「ブレインコンピュータインタフェース」 工学部 堀 潤一 先生

6.内科系臨床医学 「新薬はどのように開発するか消化器難病に対する新薬開発の

挑戦」 医学部医学科 鈴木 健司 先生

7.数学 「密室殺人事件と情報理論」 教育学部 垣水 修 先生

8.メディア・表現文化学(身体表現論) 「パロディについて」

人文学部 齋藤 陽一 先生

生徒たちは熱心に聞いていました。大学の講義なので難しいところもあったと思います。

新潟大学の先生方、ありがと うございました。

第2回群馬大学実験講座

この企画も3年目になります。「自然科学への高い興味関心を有する生徒を発掘するとともに、より優れた

科学的問題解決能力をもつ生徒集団を育成する」 この目標を掲げ、生徒たちはしっかりと学習してきました。

1.日時・場所 平成26年7月5日(土) 8:50~17:30 群馬大学理工学部

2.参加者 1年生(240名)

3.日程

8:50 生徒集合(バス内で出欠確認)

9:00 バスにて高校を出発します。

10:30 群馬大学着

10:30~10:45 オリエンテーションののち、各グループに分かれます。

10:45~11:30 実験説明・見学

実験説明の様子です。

11:30~12:30 昼食

12:30~15:30 実験

16:00 群馬大学発

17:30 栃高着・解散

4.午後の実験の様子です。実験内容とともに紹介します。

①キレート滴定 30名 (キレート滴定法の中で最も一般的に利用されるエチレンジアミン四酢酸を

用いて,水の全硬度を算出する。)

長いピペットで薬品を量りとります。3枚目の写真はドラフト内で、危険度の高い薬品を扱っています。

②電気泳動実験 30名 (電気泳動によるタンパク質分析法が,化学や物理の原理を応用したもの

であることを実習を通して学ぶ。)

タンパク質がゲル上を電気泳動して、複数のバンドに分かれたところが見えます。

③顕微鏡でのぞくミクロの世界 40名 (顕微鏡を用いてパン酵母や牛乳のミクロの世界を観察・

考察しながら、顕微鏡の取り扱いの基礎を学ぶ。)

ピペッターで、牛乳や酵母菌をとり、スライドグラスに載せて観察します。真剣です。

④金属の引張試験 20名 (引張試験を行い金属の変形過程を観察するとともに強度を調べる。

電子顕微鏡を用いて破断面を観察する。)

最初の写真は、炭素繊維のシートです。このシートを縦横に重ねて、真空釜にて圧着します。

2番目の写真は釜の内部の様子です。3番目の写真は金属の引っ張り実験で、突然大きな音が

したので振り向くと、今まさに金属が破断したところでした。みんな驚きました。4番目の写真は

金属をバーナーで溶かしています。研究室では、むやみに触らないこと。とてつもなく熱い物かも

しれないということです。ちなみに500度ぐらいあるそうです。今回は。最後は紙を使った簡易

引っ張り実験の様子です。

⑤ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析 30名(講義と実験を通じて、特に化学の

分野において重要な分離技術の基礎を学ぶ。)

葉を細かく切って、乳鉢でさらに細胞を破壊します。その後葉の色素を抽出し、ペーパークロマ

トグラフィにかけます。写真では見づらいですが、色素が分離してきていました。

⑥川の流れの水理実験 15名 ( 実験室の開水路を用いて川の流れの不思議な性質や河川管理

技術を学ぶ。)

前回、開水路の実験の様子を撮影したので、今回は、実験後のまとめや講義の様子を紹介します。

⑦見えない電気を可視化しよう ~電位分布の測定~ 40名 (2つの電極間に電圧を加え,電極

間の等電位線を描いてみよう。電場や電位の概念を等電位線を図示する体験を通して学ぶ。)

水を張ったバット、銅製の電極板、端子。スピーカーからの音が頼りです。電気→音→等電位線

の図示。見えない物を見えるようにすることは、科学の重要な部分ですね。

⑧Flashを使ったプログラミング体験 40名 (Flashを使った未完成のプログラミングを完成させると

いうスタイルでプログラミングを体験する。)

緑の数字のタイルを、赤いタイル(スイッチ)を押して移動させるゲームの基本構造を作成して

います。関数を的確に使用して、完成するかどうか、ちょっと難しそうです。

⑨ニュートンリング(光の干渉) 15名 ( 光の干渉を利用して何が測定できるか理解し、例として

ニュートンリングを利用してレンズの曲率半径を測定する。)

この光学器械に光を通して、上から覗くと、ニュートンリングが見えます。ここからが実験です。

計算もあります。グラフも書きます。がんばれ。

⑩回析格子(光の干渉) 8名 (光の干渉を利用して何が測定できるか理解し、例として回折格子を

用いて原子からでる光の波長を測定する。)

光学実験装置の説明をしています。これから測定に入ります。計算もあります。⑨と同じ、

グラフもあります。がんばれ。

実験が終了し、戻ってきました。満足感の中に、少し疲れが見えるかな。

大講義室に戻り、ふり返りのアンケートを記入しています。学年主任の角海より、本日の反省と、

これからの予定(特に夏休みの計画作成について)の連絡がありました。群馬大の先生方にお礼を

言いつつ群馬大を後にしました。

生物 ホヤの解剖実験

SSHのねらいに即した特色ある教材として、以前、お茶の水女子大付属臨海実験所

からの「バフンウニの受精、幼生、および変態の観察」キットを使用した授業を紹介しました。

今回は、今まで何回か実施している「ホヤの解剖実験」を紹介します。

5月から6月にかけて、三陸名産のホヤの季節です。この時期、良型のホヤが、魚屋や

スーパーの魚コーナーに並びます。原索動物の学習に最適の材料です。6月15日(日)に

ホヤが生徒分(15個)手に入りました。早速解剖実習です。実施クラスは3年の生物選択者

15名。実習助手にも手伝ってもらいました。実験の様子です。

説明の後、まず、外形を手で触って、よく観察します。

次に、硬い皮膚の1カ所にピンセットの先で穴を開け、そこからはさみを入れて切っていきます。

皮膚は、硬い紙のような質感です。オレンジ色の筋肉が出てきました。

さらに内部を観察します。えら、肝臓、腸などが確認できます。特に腸では内容物も観察できま

す。いったい何を食べているのでしょうか。深緑の粘土のようです。実は、海水中の植物プランクトン

や有機物をえらで集め、粘液で固めて腸に送り込んでいるのです。

生徒たちは、興味を持って積極的に活動しました。分類学の実験教材として、優れていると思い

ます。ただし、欠点は入荷日が未定のため、日程が決まっている研究授業では、もし手に入らなかっ

たらどうしようという、いやな圧迫感を感じることです。また前もって購入して冷凍し、解氷すると内部

構造が壊れてしまうので、どうしても新鮮な材料がほしいです。そして、材料がよければ、実験も

楽しく、内部構造もはっきり見えて、この生物をよく理解することができます。

SSHサイエンスラボラトリー第1回群馬大学実験講座2

昼食後13:00より各グループにおいて実験が行われました。

群馬大学の担当の先生方のお名前です。次がTAの先生方の人数です。最後の( )内の

数字は本校の参加生徒数です。

水の全硬度を算出します。白衣とゴーグルの完全装備です。

2 電気泳動実験 井上裕介先生 行木信一先生 TA 6名 (30名)

を実習を通して学びます。マイクロピペットは初めて使います。

3 顕微鏡でのぞくミクロの世界 秦野賢一先生 林史夫先生 TA 8名 (40名)

取り扱いの基礎を学びます。写真の顕微鏡画像は牛乳です。

4 金属の引張試験 松原雅昭先生 鈴木良祐先生 TA 2名 (20名)

用いて破断面を観察します(上段)。紙の強度を調べます。(下段)

5 ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析 松井雅義先生 TA 5名 (30名)

技術の基礎を学びます。

6 川の流れの水理実験 鵜崎賢一先生 TA 2名 (15名)

7 見えない電気を可視化しよう~電位分布の測定~ 高橋俊樹先生 TA 4名 (30名)

を等電位線を図示する体験を通して学びます。

8 Flashを使ったプログラミング体験 山崎浩一先生 TA 5名 (30名)

体験します。

9 ニュートンリング(光の干渉) 山本隆夫先生 高橋学先生 TA 2名 (15名)

レンズの曲率半径を測定します。計算が大変そうです。

16時 各実験室の実験が終了し、再び大ホールに集合し、本日のまとめをしました。

群馬大学の大沢先生より講評をいただきました。

最後に学年主任の角海より、本日の良い点悪い点の反省と、これからもしっかりやっていこうと

いう熱いエールを生徒に伝え、予定をすべて終了しました。

群馬大学の先生方、そしてたくさんのTAの先生方ありがとうございました。

SSHサイエンスラボラトリー第1回群馬大学実験講座

迎えました。すでにSSHクラブに加入してきた積極的な生徒も多数います。

8:50 生徒集合 9時、6台のバスにて栃高を出発しました。 (出流原で休憩)

等の挨拶がありました。

11:00~11:30 各グループごとに移動し、実験の説明が実験室で行われました。

の先生方の引率で行われました。キャンパスツアーの様子です。

学問探究講義

平成26年3月14日(金)、17日(月)、19日(水)の3日間にわたって、学問探究講義が行われました。10大学、12学部の先生方から、それぞれの専門分野について、アカデミックな講義を行っていただきました。大学受験に向けて日々努力する栃高生にとっては、受験勉強の「先の世界」に触れることのできる、たいへん貴重な時間となったようです。

出張講義 タイトル一覧および受講の様子(実施日別)

3月14日(金)

・医薬品の薬理作用と副作用の話

・人にやさしい柔らかロボットの構造と制御

・名づけの比較法文化論 ~日本法とフランス法の比較~

・カルチュラル・スタディーズ入門 ~〈tochigi〉と世界をつなぐ文化研究~

3月17日(月)

・建築デザインの責任と可能性

・脳と神経のはなし ~工学部でも脳の研究をするよ~

・がん化の仕組みと新しい治療薬

・「問題な日本語」と言葉の研究

3月19日(水)

・音声・音響処理入門 ~コンピュータで音声や音楽を加工する~

・物理・化学とスマートフォン

・植物免疫のしくみとダイナミズム ~植物が病原体から身を守る~

・経済学で日本の社会問題を数値計算する!?

出張学問探究 大学一覧(50音順)

金沢大学 千葉大学 筑波大学 東京大学 東京外国語大学 東京工業大学

東北大学 新潟大学 一橋大学 横浜国立大学

SSH 生物実験

今年度、珍しい生物の実験材料が2種類手に入ったので、校内公開授業として実施しました。

1.バフンウニの受精と発生、および変態の観察

お茶の水女子大臨海実験所より、「ウニの受精キット」と「ウニの変態キット」が届きました。1年生は

ウニの受精の実験を「生物基礎」の授業で行いました。また、2年生はウニの受精とウニの変態の実験

を「生物」の授業で行いました。生徒たちは、興味を持って実験をしていました。特に、精子の激しい泳ぎ

や、受精膜の上がる瞬間には、「オー」と声を上げて、感動していました。実験所の先生方、ありがとうご

ざいました。実験は2月から3月にかけて実施しました。実験の様子です。

卵と精子をプレパラート上で混合します。

卵 精子 受精膜の完成

数日後にはプルテウス幼生になりました。

ウニの変態の様子です。実験材料は、プルテウス幼生に餌(植物性プランクトン)を与え、発生が進んだ状態で

届きました。さらに餌を与えると、幼生の体に黒く丸い構造が現れます(写真左)。1週間後には、親のウニと同じ

形になりました。親と似てもにつかない幼生が親の形に大きく変わることを変態といいます。

2.クラゲの観察

5月に、私の作製した海水槽より小さいクラゲが多数発生しました。ヒドロゾアの仲間のカギノテクラゲと思われ

ますが、確かではありません。このクラゲは8月まで生きていたので、2年生の授業で観察を行いました。ポリプ

やクラゲ芽の観察もしたかったのですが、発見できませんでした。大きさは触手を含めて、6mmでした。

SSH研究成果発表会

2月24日(月) SSH研究成果発表会が文化会館にて行われました。

全体会が12:40より始まりました。校長の挨拶の後、科学技術振興機構の主任調査員

田辺新一様より挨拶をいただきました。開会の宣言は生徒会長です。

シンガポール•マレーシア海外研修報告では英語でのプレゼンもありました。

サイエンスラボラトリー実施報告も英語での発表でした。1年生が群馬大学で行った講座です。ですから、

発表者も1年生です。たのもしい。

自由見学は13:30から始まりました。会場が4カ所(①~④)になり、生徒も先生も自由に見学しました。

① SSHクラブによる研究発表は大ホールで行われ、6つの研究を発表しました。次の写真はその中の

「ホルモール滴定による納豆劣化の定量」と「無回転シュートの解明」です。

②大ホール2階のロビーはポスターの展示です。内容は1年生が実施した群馬大学におけるサイエンスラボラ

トリー、SSHクラブの研究ポスター、SSHクラブが参加した栃木市主催の「協働祭り」の様子、そして、今年度

初めて実施した、中学生向けの「科学実験教室」の模様のポスターです。

③SS基礎およびSS発展のプレゼンは大会議室で行われました。全部で12のプレゼンがありました。(最初の

写真) また展示室では④SS発展のポスターセッションが行われました(全部で22の展示ブース)。ともに見学者の前で、直接説明し、質問にも答えていました。

自由見学が終了し 14:40 から再び全体会が行われました。SSHクラブによる研究報告です。それぞれの発表の後、質疑応答がありました。研究は、次の4つでした。

「県庁堀における川霧の発生条件」 「土壌中における水溶性リン酸の抽出と定量」

「イシクラゲ(ネンジュモ)の研究」 「美しい数式を求めて」

最後に講評をいただきました。

運営指導委員 群馬大学 副学長 平塚 浩士様

運営指導委員 若狭湾エネルギー研究センター所長 中嶋 英雄様

初めての文化会館での実施に、緊張気味の生徒たちでしたが、立派にやり遂げることができました。

SSHシンガポール・マレーシア海外研修5・6日目

約6時間のフライトで成田空港に到着し、10時半過ぎには全員元気に栃木高校に帰ってきました。

SSHシンガポール・マレーシア研修2日目

SSHシンガポール・マレーシア研修1日目

理工系留学生による科学英語講座

外部講師による科学英語プレゼン講座

科学の甲子園栃木県大会

会場は、栃木県総合教育センターで、県内高校15校から28チーム、1チーム6人構成ですから、総勢168人が競技に挑みました。本校からは2年生チームが3つと1年生チームが1つ、計4チームが参加しました。

開会式の後、午前中は筆記競技を行いました。物理、化学、生物、地学、数学、情報の6科目に6人のチームで取り組みました。昼食の後、午後は実技競技に取り組みました。今年の課題は岩塩からイオン半径をもとめるというものでした。筆記競技も実技競技もグループのメンバーとは自由に相談でき、協働して解答を作りました。

競技場内は撮影が禁じられ、掲載写真は競技前に玄関脇で撮ったものです。結果は12月中旬までに学校宛に通知されるとのことです。

SSHクラブ「とちぎ協働まつり」に参加

10月27日(日)台風一過のすばらしい青空の中で「第10回とちぎ協働まつり 2013」に参加してきました。

(とちぎ協働まつり2013実行委員会および栃木市主催)

「協働」とは協力して働くということで、市民・NPO・ボランティア・行政・企業が連携し、子供から大人まで

楽しめる「まつり」となっています。私たち栃木高校SSHクラブは、企画の一つである、「キッズワークエリア」

の、「研究室」を任されました。他には、警察・消防・営業・レストラン・保育士・新聞記者・病院・歯医者・大工

のエリアがありました。

11時と12時の2回、それぞれ、小学生5名で、活動時間は50分です。今回の研究は、生物班が「不思議

生物ネンジュモの観察」と、物理班が「わくわくどきどき光の回折実験」を行いました。

キッズワークエリアのテント 栃木高校のテント

11時スタートの集合写真 12時スタートの集合写真

顕微鏡でネンジュモの観察 ネンジュモの説明をしています

紙コップで実験器具を作り、青空を見ると(太陽を直接見てはだめですよ)虹が見えます

参加してくれた小学生たちはとても熱心で、楽しそうに活動していました。各班は50分の半分ずつを

受け持ったので、参加小学生がいないときには、一般の親子連れや、おじいちゃん、おばあちゃんまで

顕微鏡をのぞいたり、生徒の説明をきいたりしてくれました。大変よい経験になったと思います。

第3回群馬大学実験講座

サイエンスラボラトリー(SSH事業) 第3回群馬大学実験講座

平成25年10月26日(土)台風が太平洋岸を通過していく中、10時より12時まで、本校において

第3回群馬大学実験講座が行われました。自然科学への高い興味関心を持つ生徒を増やし、より

優れた科学的問題解決能力をもつ生徒集団を育成するのが目的で、今年度のこの事業は今回が

最終となります。参加生徒は、1年生の理系希望者です。

講座名 講師、(参加生徒数)は以下のとおりで、4講座実施しました。

1,「重金属の分析と除去について」 (36名)

群馬大学理工学部教授 板橋 英之

2,「生物の観察について」 (38名)

群馬大学理工学部教授 大澤 研二

TA 理工学府分子科学部門修士1年 沖森 健輔、 竹内 仁

3,「流れの可視化について」 (35名)

群馬大学理工学部教授 石間 経章

TA 理工学府知能機械創製部門修士1年 島方 大、 山田 表

4,「アルゴリズムについて」 (30名)

群馬大学理工学部教授 山崎 浩一

講座の様子を見てみましょう。

1,「重金属の分析と除去について」

渡良瀬川流域の銅イオンの抽出と、フミン酸による銅イオンの吸着の実験をしました。

説明を聞きながら、実験を始めています

結果はどうでしょうか

2,「生物の観察について」

スンプ法(スンプはこの実験方法を考えた学者の名前です)で、植物を観察しました。接着剤を植物の

葉の表面に塗り、乾いたら引きはがし、接着剤についた葉の微細な型を観察する方法です。

説明を聞きます スンプ法を実施中

顕微鏡で観察しています

3,「流れの可視化について」

水蒸気を発生させて、送風機で空気の流れを作り、レーザー光を当てるときれいな緑色で流れが

よく見えました。流れの途中にペットボトルやピンポン球を置くと流れが変わり渦も見えました。

また、牛乳の表面に牛乳を1滴垂らして、ミルククラウンを撮影しました。

ピンポン球 ペットボトル 段差

水蒸気発生装置と送風機 ミルククラウンの撮影

4,「アルゴリズムについて」

アルゴリズムとは「考え方」の学習です。次は、今回の問題例です。

以下の処理手続きはA、Bが以下の表の時、停止する場合は○を、しない場合は×をつけよ

処理1.紙Aと紙Bにそれぞれ1以上の整数が書いてある。

処理2.紙Aの数字=紙Bの数字の時は処理を停止する。

処理3.紙Aと紙Bがイコールではないとき、以下のいずれかである。

3.1 「紙Aの数字> 紙Bの数字」の場合は[紙Aの数字]を[紙Aの数字-紙Bの数字] に

書き換えて 処理2.に戻る。

3.2 「紙Aの数字< 紙Bの数字」の場合は[紙Aの数字]を[紙Aの数字の10倍の数字]に

書き換えて 処理2.に戻る。

生徒たちは熱心に取り組んでいました。科学への興味関心を高め、大学の学部学科選択や、

将来の職業にまで、思いを巡らしてほしいと思います。また、SSHクラブに入って積極的に実験を

しましょう。研究者には楽しい発見が待っています。

第1回栃木高校SSH科学実験教室

本校では昨年度より文部科学省からSSH事業の指定を受け、様々な科学関連事業を企画・実施して

います。今年度はその一環として、主に科学に興味を持つ中学生を対象に、「栃木高校SSH科学実験

教室」を開催しました。各実験講座を任された本校生はSSHクラブに所属し、各研究分野で研究を行っ

ています。参加してくれた中学生は31名でした。

(講座1) 16名、(講座2) 7名、(講座3) 4名、(講座4) 3名、(講座5) 1名

10月5日(土) 9:00~ 受付

9:30~ 開会式 開会の言葉 日程の説明

(司会、開会の言葉、日程説明を本校生が行いました)

9:50~ 移動 生徒が各会場へ誘導

10:00~ 科学実験教室 開始

各実験講座の様子を報告します。

実験講座1 酸化物超伝導体の性質 SSH物理班

本校の物理部では、酸化物超伝導体の研究を行っています。今回は、超伝導体を -196 ℃の

液体窒素により冷却し、マイスナー効果や電気抵抗が0になることを 確認する実験を行い、また

液体窒素を使った楽しい様々な実験も行いました。

実験説明をしています 液体窒素注入中

真剣に聞いている中学生

実験講座2 光の回折実験 SSH物理班

私たちの日常に存在する光は、さまざまな性質を持ちます。今回は、その中でも 光が波のように

振る舞う様子を実験で確認しました。光の当たり前のようで特殊な性質を実験を通して楽しく理解

できるように工夫してみました。

実験の説明をしています

紙コップを使って分光器の作成中

実験講座3 分子模型をつくろう SSH化学班

水や二酸化炭素、アミノ酸、etc。わたしたちの身の回りにはたくさんの分子が あふれています。

色をつけた発泡スチロールを使って様々な分子をつくってみました。

スチロールカッターで球を切断

分子模型を作製しています

実験講座4 ネンジュモの観察 SSH生物班

栃高の校庭には、シアノバクテリアの仲間のネンジュモが豊富に繁殖しています。 私たちは、

この生物の生態を研究しています。今回は、まず校庭の生息場所を観察してから、顕微鏡を使っ た

観察を行いました。

顕微鏡を使っての観察 実験の説明をしています。

ネンジュモの説明をしています ネンジュモの顕微鏡写真

実験講座5 呼吸による酸素消費量の測定 SSH生物班

生物の好気呼吸では酸素を利用してATPを作り出しています。大気中の酸素濃度は約21%

ですが、実際にはその内どのくらいの酸素を消費しているかを実測して、酸素消費量が以外と

少ないことを実感することができました。

測定器具類 作成中です

中学生たちは、とても興味関心が高く、熱心に取り組んでいました。11:40に実験が終了し

アンケート記入をお願いしました。

12:00 講堂へ移動後閉会式が行われました。

式の前に生徒がSSHの説明をしました 閉会のあいさつ

校長より、お礼の言葉 実験講座終了です

第1回ということで、生徒たちはしっかりと準備を重ねてきました。でもまだ不十分なところが

あったと思います。実験をしているときの中学生の熱心さには感動しました。参加ありがとうご

ざいました。これからもよろしくお願いします。

参加中学生、本校生徒、職員の集合写真です