文字

背景

行間

食品科学科日誌

あんパン製造

みなさんは[あんパン]の飾りに何を連想しますか?ゴマ、ケシ、桜の塩漬け……色々ありますよね。どれもあんパンらしさを象徴する飾りですが、本校では、あんパンに[桜の塩漬け]を使用しています。

校外で販売の機会もあるあんパン。今回の実習では、1年生が入学後初めてチャレンジしました!製パンは何度か実施しているので、分割•丸めは段々と要領を得て来た1年生。

予め丸めておいたあんこを生地に包んでいきます。数をこなすうちに、段々と上手になっていきます。今回は販売品ではありませんでしたが、販売の際には桜あんパンならではの風味を楽しんでくださいね

食パン製造

まだまだ蒸し暑い日が続いていますね。こんな日こそ、酵母は元気に活動します!

2年生の授業で食パンを製造しました。数量限定のため外部に販売する機会は少ないですが、人気の一品です。

本校では、3斤の型に入れて焼成しています。

焼きたてパンの匂いは格別! 食欲をそそります!

2学期も、実習や実験等の様子を紹介していきますので、お楽しみに!

出前講座【食品科学科】

食品科学科の1年生が出前講座を受けました。

今回は東京農業大学オホーツクキャンパスから佐藤先生をお迎えして

「美味しさと香り~香りの不思議な世界~」というテーマで

食物の美味しさに関わる要因の1つである「香り」の重要性や

食品香料(フレーバー)と香粧品香料(フレグランス)について講演していただきました。

数種類の香気成分を混ぜてリンゴの香りに調香したり

砂糖とクエン酸で味付けした水に香料を加えて美味しいジュースを作ったりと

実際に体験することで香りが食品に及ぼす影響を肌で感じることができました。

美味しさと香りの関係について楽しみながら学ぶことができる貴重な時間となりました!

HACCP講習を受けました!

食品の安全に関する普及啓発事業の一環として、

栃木県生活衛生課から講師を招いて「HACCP」についての講習を受けました。

HACCPとは?

⇒「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略で、

直訳すると「危害要因分析重要管理点」という意味です。

食品事業者が食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握した上で、

原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために

特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保する衛生管理の手法です。

平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、

全ての食品事業者に「HACCP」に基づく衛生管理が義務付けられました。

今回は実際に食品事業者が実施する衛生管理について、

講義やグループワークを通して学ぶことができました。

コピー食品作りに挑戦!!

1学年の食品化学の授業でコピー食品作りに挑戦しました。

今回は架橋反応について学ぶため、人工いくらを作りました!

架橋反応とは?

⇒分子鎖(分子が鎖状に長くつながったもの)の間に橋を架けるように

他の種類の分子がつながる反応のこと

今回の実験ではアルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムを反応させて、

カルシウムイオンがアルギン酸同士を橋渡しすることを利用。

今回はアルギン酸ナトリウム溶液に食用色素を入れて着色しました。

1班2色(1色は赤色、1色は自由に選ぶ)で着色を行いました。

用意した色は赤色、黄色、青色。

限られた色素の中で色を混合するなど試行錯誤しながら

各班でオリジナルな色を作り出していました。

イチゴ収穫

イチゴジャムの原料を収穫するため、栃木市内の谷中農園にお邪魔しました。みんなで協力しながらとちおとめを中心に収穫し、約180キロ収穫しました!採ったイチゴは、すぐにヘタ取り•洗浄。イチゴの色素は水溶性のため、色が抜けないよう素早く作業します。最後に、糖漬け後、冷凍しました。今年の栃農祭でも販売予定です!谷中農園さん、ありがとうございました。

ジャムの季節

更新を心待ちにして下さっていた方、お待たせしました、今年度初投稿です!

食品科学科では、4月〜5月にかけて、季節の果実をジャムに加工しています。今年度も、国産甘夏をマーマレードに、栃農産とちおとめをいちごジャムに加工する[食品製造実習]が始まりました。これらのジャムは、生徒はもちろん、[栃農の顔]として学校行事に関連する手土産贈答品として使われます。

今年も、栃農マルシェや栃農祭で販売予定です!お楽しみに

味噌製造

食品科学科では1月から2月にかけて味噌実習を行っています。この時期に仕込み、11月頃から栃農祭や栃農マルシェで販売、また近隣小学校の給食(栃農給食DAY)や栃農収穫祭の味噌汁等にも活用されています!!!

〇材料〇

県内産大豆(栃農産大豆も使用)、栃農産米、塩、種麹

(1)米麹造り

(2)切り返し

(3)煮大豆、米麹、塩を混ぜ合わせる

(4)丸めて樽に詰める

(5)ふた塩し、重石をのせて約10か月程熟成させる

(1)(2)米を蒸し50℃くらいに冷めたら麹菌と混ぜ合わせる。熱々のお米に混ぜると麹菌が熱により死滅してしまう為。

最初は塊でしたが切り返しを行うことで、パラパラになっていく様子に生徒も驚いていました。

(3)煮大豆は前日に浸水することで約2倍くらいに大きくなります。しっかり潰した後米麹、塩を加え均等になるよう混ぜます。

(4)ソフトボール大に丸め樽に詰めていきます。

(5)ふた塩をすることでカビの発生を防ぎます。味噌の重量に対して30%の重石をのせアルコールを噴きかる

完成が楽しみです。機会がありましたらぜひ栃農産味噌をご賞味下さい!!!

キムチ製造【食品科学科】

まだまだ寒い日が続きます、そんな日には熱々でピリ辛なキムチ鍋が食べたくなりませんか?

食品科学科では毎年冬野菜を使用してキムチも製造しています!! 今年は食品科学科2年生の畑で収穫した 『白菜、大根、人参、ネギ』を活用しました。その他にも 粉末唐辛子、生姜、にんにく、アミの塩辛、イワシのエキス、昆布茶、ザラメ、白玉粉(とろみ付け) たくさんのうまみ成分が入っています。

(1)白菜の下付け

白菜に2.5%の塩をぬり上から重石をのせ3日程漬ける。その後天地返しをする(上下変えること)

(2)具をつくる

野菜は千切りにし、調味料は全て混ぜ合わせる。

(3)糊を作る

白玉粉を水によく混ぜ火にかけの糊状にする

(4)つけ込み・熟成・保存

具と糊を混ぜ合わせる(アン)→白菜の水気を切り1枚ずつアンをはさんでいく→2日位涼しい場所に置き完成。すぐ食べたくなる気持ちを抑え、2日程熟成することによってうまみが白菜全体に染み込みおいしい栃農キムチの出来上がり!!

たくあん作り【食品科学科】

1年3組「農業と環境」の実習の様子です。

今回の実習は、2学期に栽培していたダイコンを使いたくあん作りを行いました。

まず、ヌカに、食塩、香りづけの為のゆずの皮、旨味を出すための昆布・鰹節・ザラメを入れて混ぜ合わせます。

その後、樽にヌカ→ダイコン→ヌカ→ダイコン→ヌカと重ねていき重石を乗せ終了!

時々ヌカの様子を確認しながら、1カ月ほど漬け込んでいきます。

食品化学実験(有機酸の定量)【食品科学科】

1月30日(月)総合実習にて食品化学実験(有機酸の定量)を行いました。身近な食品(食酢、ジュース、ヨーグルト)を使用して、有機酸の含有量を測定しました。

※有機酸とは、食品の中では、酸性を示す物質であり、一方では除菌・抗菌・消臭・防カビなど期待される物質もあります。身近なものだと、梅干しやレモンなどに含まれる「クエン酸」、食酢に含まれる「酢酸」などがあります。

生徒達は、初めて使用する安全ピペッターやビュレットに苦戦しながらも、色の変化に注意しながら実験に取り組んでいました。

ボイラー取扱技能講習会実施【食品科学科】

1月23日、24日の2日間、日本ボイラー協会主催のボイラー取扱技能講習が本校視聴覚室において実施され、食品科学科2年生35名が受講しました。2名の講師の先生から、ボイラーにおける基礎知識や法律など細かく丁寧に教えていただきました。学校でも、ジャム製造に使用する二重がまや味噌製造に使用する蒸器などボイラーが使用されているので、興味・関心を持つよい機会になったと思います。

講習会の様子

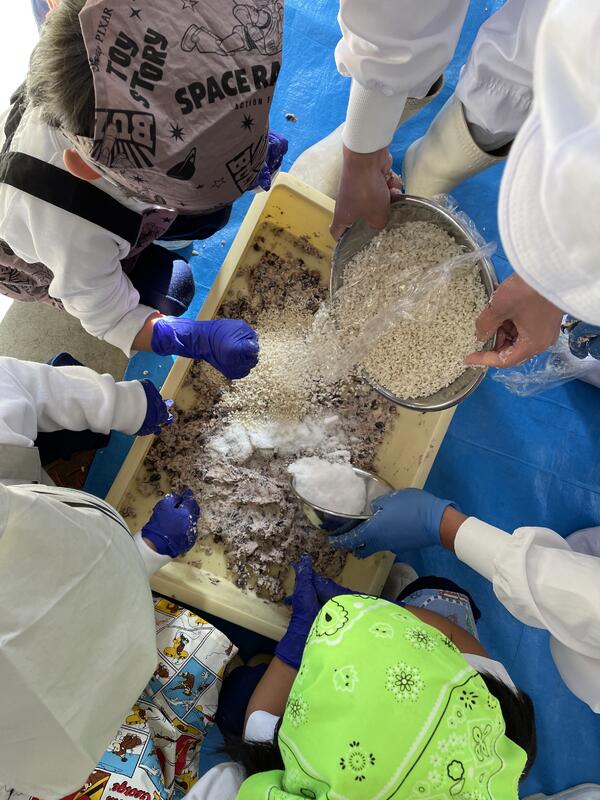

さくら保育園 味噌製造交流【食品科学科】

1月20日 さくら保育園の園児さんたちと2年3組で味噌の仕込みを行いました。

栃木市の名産物黒大豆を使用しました。豆は前日に親指と小指でつぶせるくらいまで柔らかく煮込みます。

黒大豆を潰す→米麹と塩を加え混ぜる→団子を作り樽に詰めて一年熟成させる。

今回さくら保育園に提供した味噌は去年の物になります!!!味噌実習の他にも味噌になるまでの工程を説明しました。生徒も改めて理解し楽しく交流できた時間となりました。

さくら保育園さんありがとうございました。

秋ジャガイモの収穫【食品科学科】

1年3組『農業と環境』の実習の様子です。

今回の実習は秋ジャガイモの収穫を行いました。

1学期にジャガイモの収穫を経験しているので、生徒たちは手際よく収穫をしてくれました。

収穫したジャガイモは、来週行われる収穫祭で使用されます。

【品種:デジマ(オレンジコンテナ)、ニシユタカ(青コンテナ)】

製パン実習【食品科学科】

食品科学科では、年間を通じて様々な種類の製パン実習があります。

メロンパンやクリームパンをはじめとする販売用のパン製造実習では、皆同じ規格の製品に仕上がるよう注意しながら製造しています。実習を重ねるに連れ、皆上達していきます!生徒同士教えあう姿も見られ、同じゴールに向かって協力し合う姿に成長を感じます!

国体おもてなし製品について【食品科学科】

今更ながら…先月の記事ですが、ご報告です。

10月は、本県において「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」が開催され、本校生徒も運営ボランティアに携わりましたが、本校食品科学科も「おもてなし製品製造・提供」を通じて地元開催を盛り上げるべく尽力しました。

授業・部活動で製品を考案。地元の農産物を使用した「オリジナル焼き菓子」を目指し、課題研究地域連携班、農業環境部食品科学班が、知恵を絞りました。「地産地消・地域PR」をコンセプトに製品開発し、県内外に地域をPRする機会の1つとし、会期前にはNHK宇都宮放送局様により取材・関東圏内に放映されました。

配布までの半年間、製品の考案から試作においては様々な課題がありましたが、製造した200セットをマルワアリーナ前にて配布し、県外から訪れた選手・応援の方々、地域の方々に日頃の学習成果を披露することができました。おもてなし製品制作にあたり、栃木市役所の皆様、大変お世話になりました。

今年も...大福製造が始まりました!!【食品科学科】

10月中旬から毎週のように大福製造を行っています!栃農祭でより良い生産物を販売できるよう練習しております。

まずはもちベース、砂糖、お水を加え混ぜ、綿状に形成しせいろへ敷き詰めていきます。

その後40分蒸していきます。蒸し上がったらもち粉を加えさらに混ぜます。

出来上がったモチは熱い為、生徒は手を氷水に冷やしながら機械へと移していきます。大変至難の技です...

粒あんとモチを機械によって包んでいきます。比率は栃農の企業秘密です...

出来上がった大福は生徒が1つずつ丁寧に丸めて成形しパック詰めをしていきます。昔ながらの懐かしい味わいの大福が完成です栃農名物で栃農祭では毎年大盛況をいただいており、地域の方々にも愛されている栃農生産品の1つです。機会がありましたら是非ご賞味下さい。

ダイコンの間引き 【食品科学科】

1年3組「農業と環境」の実習の様子です。

今回の実習は、市内の小中学校の給食用として栽培しているダイコンの間引きを行いました。

1カ所に2粒まきしたので、2株発芽している所を1株にする作業です。

間引きする基準として、

・虫食いがある

・生育が悪い

・茎葉の色が悪い(病気にかかってる)

このことを実習前に確認しました。

ダイコンの葉のチクチクに悪戦苦闘しながらも一生懸命作業を行ってくれました。

2学期のジャム製造【食品科学科】

夏休みも終わり新学期突入。製造実習も増え2学期もジャム製造をします。

9月はブルーベリージャム爽やかで甘酸っぱい栃木県産ブルーベリーを100%使用して作りました。

煮詰める中で沸騰したら1度火を止め蓋をし10分間保持します。(表皮を柔らかくし、色素を抽出させるため。)この一手間がポイントです!今回は3年生が煮詰め・充填(じゅうてん)しました。

2学期の製造実習【食品科学科】

長らく食品製造実習の様子を更新しておりませんでした。

楽しみにしていてくださった方々、お待たせしました!

夏休みを挟んで、2学期も製造実習がはじまりました。今学期最初の実習は「ロールパン製造」です。8月に実施された「1日体験学習」でもロールパンをつくりました。簡単そうですが、同じ形状の製品に仕上げるのは結構難しい!!互いに出来を確認しながら、統一をはかります。

どのパンも3段になっているかな??

《のうくっく》は本校卒業生が制作