文字

背景

行間

食品科学科日誌

課題研究「フードロス削減推進班」投稿 第3回

10月は【食品ロス削減月間】、10月30日は【食品ロス削減の日】とされていることを知っていますか?

食品ロス削減月間は、食品ロスの削減を促進するための期間であり、消費者庁、農林水産省、環境省が連携して様々な取り組みを行っています。その目的は食品ロスの削減を促進し、持続可能な社会の実現に貢献することです。

食品ロスの削減に関する法律の制定や情報発信の強化、事業者向けの支援策の拡充、スーパーマーケットの廃棄ロスを削減するためのガイドライン策定などが行われています。

また単に啓発の期間だけではなく、「食品を捨てない仕組み」を見つめ直す機会でもあります。フードバンクなどの取り組みを通じて、廃棄されるはずだった食品を有効に活かし、経済的に困難を抱える方々の暮らしを支える大きな力にもなっています。

家庭だけでなく、企業・地域でも"捨てずにつなぐ”取り組みを広げることを促進しています。

私たちの投稿をきっかかけに、皆さんもフードロス削減を意識し、少しずつ取り組んでみませんか??

課題研究「フードロス削減推進班」投稿 第2回目

第2回目の今日は、先日実施したアンケート結果についてお知らせします。

私たちは、食品科学科の3学年と動物科学科の3年生 計202人を対象に、フードロス認知度調査を行いました。

問いは7問設定しました。

【結果】

1.フードロスの意味を知っている人…193人

2.フードロスがなくならない理由のうち多かった回答(自由記述)…食べ残し

3.日本では1日に1人当たりどのくらいの食品を捨てているか…正解「約100g」を選択したのは52人

4.フードロス削減の取り組みを自発的に行っている人…179人

5.フードロス増加により起こりうる問題(複数回答・三択すべて正解)

環境負荷の増大→150人、経済的損失→112人、食糧問題の悪化→163人

6.食品を捨てることに罪悪感を感じる人…とても感じる→131人、少し感じる→71人

7.学校や地域でフードロス削減の活動があれば参加したいと思う人…157人

という回答になりました。

フードロスの意味は知っているが、深くは知らない人が多数いることが分かったので、今後、私たちがフードロスについて広めることで、更に知識を深め、行動につなげてもらいたいと思います。

次回投稿も楽しみにしていてくださいね

課題研究「フードロス削減推進班」からのお知らせ

本校では、3年生に「課題研究」の授業があります。課題研究では、生徒たちが自ら課題を設定し、解決に向けて研究に取り組んでいます。今回は、その中から学校HPでの情報発信を通じて課題を解決しようと取り組んでいる班からのお知らせです。

私たちは、課題研究でフードロス削減に向けて取り組みをしています!皆さんはフードロスについて知っていますか?

フードロスとは、まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品のことです。日本のフードロス量は年々減っていますが、1日あたり約100g/人 の量が捨てられおり、まだまだ廃棄量が多く社会問題となっています。

そのため、皆さんにフードロス削減の大切さを知ってもらいたいと思い、ホームページにて週に1~2回投稿し、情報発信したいと考えています!

これからよろしくおねがいします!!

製パン実習

本校では、1学期〜2学期にかけて、定期的に製パン実習があります。

1学期のシメは[食パン]です。生地が乾燥しないよう、丁寧かつスピーディーに!生徒にも人気のフワフワ食パン、2学期も製造予定です。

【食品科学科】いちご収穫

今年も谷中農園さんのご協力のもと、イチゴジャムの原料となるいちごを、食品科学科の2年生で収穫を行いました。

いちごの品種は「スカイベリー」「とちあいか」「とちおとめ」を収穫させてもらいました。

生徒たちの頑張りで、合計約160kgのいちごを収穫することが出来ました。

収穫した後は、我ら食品科学科のエース3年生がヘタ取り・糖漬けを行い、冷凍保存までやります。

今年も美味しいイチゴジャムを製造しますので、皆さん、楽しみにしていてください。

【食品科学科】マーマレードジャム製造

2025年度、食品科学科の製造START

2、3年生の食品製造実習でマーマレードジャムを作りました。

甘夏みかんは、ビタミンC、クエン酸、食物繊維等が多く含まれており、風邪防止、疲労回復などに効果が期待できます。また、皮や白い綿(アルベド)に栄養素が豊富なため、まるごと使用するマーマレードジャムは最高です。

【食品科学科】ポップコーン作り

食品科学科の1年生が農業と環境の授業で

自分たちで育てたトウモロコシを使って

ポップコーンを作りました。

トウモロコシとバターをフライパンに入れて

加熱したらふたをしながらとにかくシェイク!!

腕が疲れたら交代しながらトウモロコシが弾けるまで

ひたすらにフライパンを振り続けました。

最初は真っ黒に焦がしてしまった班も

失敗を生かして2回目は上手く作ることができました。

各自でカレーパウダーやスパイスなどを持ち寄って

様々な味を楽しむことができました。

課題研究発表【食品科学科】

食品科学科の3年生が1年間取り組んだ課題研究について

2年生に向けて発表を行いました。

今回は「食品製造」「食品化学」「微生物」の各分野から

代表で選ばれた3班が発表しました。

3年生は一生懸命取り組んだ研究について

パワーポイントを使用してわかりやすく発表していました。

「自分たちの研究はまだまだ途中なので、ぜひ受け継いで欲しい!」

という熱い思いをぶつける班もあり、盛り上がりを見せて終わりました。

3年生から課題研究で苦労したことや研究を進める上でのアドバイスを聞き、

2年生にとっては4月からの課題研究に向けて考える良い機会となりました。

発表してくれた3年生ありがとうございました!

保育園との交流【食品科学科】

食品科学科の2年生が毎年開催している

認定こども園さくらさんとの交流を行いました。

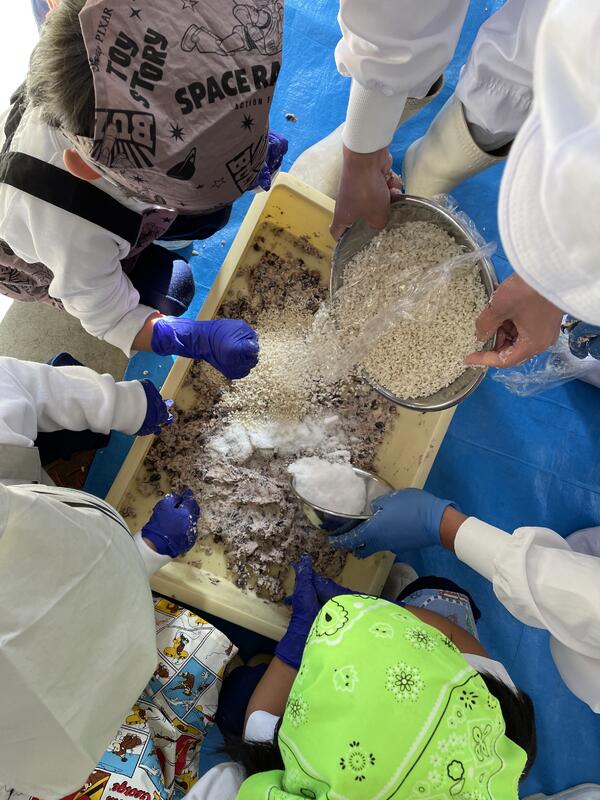

今回は年中組の皆さんと味噌作りに挑戦しました!

煮大豆を手で潰してペースト状にする。

そこに麦麹、塩を加えてよく混ぜる。

全体がよく混ざったら団子状に丸めて樽(たる)に詰める。

ここまでの作業を一緒に行いました。

園児に話を聞いたところ、

「大豆を潰すのが気持ちいい」「お団子作りが楽しい」

「樽の中に上手に投げることができた」ととても楽しそうに話してくれました。

本校生徒にとっても園児との交流はとても貴重な時間となっており、

教えることの楽しさや難しさを学ぶ良い機会となりました。

認定こども園さくらの皆さんありがとうございました!

ソーセージの製造【食品科学科】

キャリア形成支援事業の一環として、肉加工講習会を行いました。

毎年お世話になっている精肉店ダンケの松岡様を講師としてお招きし、

食品科学科3年生がソーセージの製造を行いました。

挽肉に水、卵、香辛料を入れて粘り気が出るまで良く混ぜる。

混ぜたものを羊腸に充填。

※今回は注射器のような専用の器具を使用し、充填を行いました。

先端を縛ったら適当な長さにねじる。

80℃で30分ボイルして完成。

※今回は時間の都合上、乾燥・燻煙の工程を省いて行いました。

器具に羊腸をセットしたり羊腸に肉を詰めたりする作業はシンプルですが

なかなか難しかったようで試行錯誤しながらソーセージを作っていました。

普段はスーパーで買うソーセージを手作りできる貴重な体験となりました。

ダンケ松岡様お世話になりました!

総合実習【食品科学科】

1~3時間目に2年生の総合実習がありました。

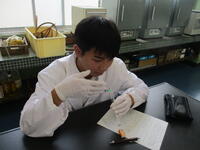

食品製造ではうどんの製造、食品化学では香気成分の合成、微生物では手指の細菌検査を行いました。

食品製造では中力粉、塩、水でうどんを製造しました。

コシのあるうどんにするためにしっかりと足で踏みました。

均等に2㎜幅に切るのが難しく苦戦していましたが、おいしいうどんが完成しました!

食品化学ではアルコールとカルボン酸の脱水縮合により得られるエステルで果物の香りの合成に挑戦しました。

アルコール類とカルボン酸類を1つずつ選び、生成したエステルの香りを確認して連想できる果物を考えました。

各々で組み合わせを考えながら、楽しく香りを作ることができました!

好きな果物の香りを合成するのにみんな悪戦苦闘していました。

微生物では肉汁寒天培地を使用して、手に付いている細菌に対する手洗いやアルコール消毒の効果を調べました。

今回は①何もしない状態②水洗い③石鹸で手洗い④アルコール消毒と4段階で検証します。

培地は30℃で2~3日間培養するので、結果は後程わかります。

2~3日後にどんな結果になっているのか楽しみです!

クリームパンの製造【食品科学科】

2・3年生の食品生産という授業でクリームパンを製造しました。

今月は「栃農夏のパンまつり」と題して、

第1週はクリームパン、第2週はカレーパン、第3週はあんパンを製造する予定です。

夏休みまでの3週にわたって、ひたすらパンを製造します。

2年生にとっては初めてのクリームパン製造でしたが、上手に成型が出来て生産ロスを0にすることが出来ました。

3年生の実習では生産ロス0はもちろんのこと、素早く綺麗に製造することが出来ました。

製造したパンは職員や生徒に販売し、ご好評につき即完売となりました!

ご購入いただいた皆様ありがとうございました!

いちご収穫【食品科学科】

2年生の総合実習でイチゴジャムの原料となるいちごの収穫を行いました。

毎年お世話になっている谷中農園さんにて「スカイベリー」と「とちあいか」を収穫しました。

生徒たちは真剣な眼差しでいちごを選別し、真っ赤ないちごを見つけると、嬉しそうに報告してくれました。

生徒たちの頑張りもあり、合計約200kgのいちごを収穫することが出来ました。

谷中農園さん大変お世話になりました!

収穫後は3年生がヘタ取り・糖漬けを行い、冷凍保存してイチゴジャムの製造時に使用します。

今回収穫したいちごを使用して製造するイチゴジャムは栃農祭でも販売する予定です。

生徒たちが収穫から製造まで携わったイチゴジャムをぜひご購入ください!

2年生総合実習【食品科学科】

2年生の総合実習が始まりました!

本校の総合実習は食品科学科の三本柱である

「食品製造」「食品化学」「微生物」の3つに分かれて実験実習を行います。

今回は食品製造についてご紹介します。

本日の実習テーマは「イチゴジャムの製造」

ジャムは果実中のペクチンが糖と酸の作用によってゼリー化したものです。

ペクチン、糖、有機酸の量が一定の割合を保つことで、ペクチンが凝固してゼリー化します。

そのため、「ペクチン」「糖」「有機酸」をゼリー化の三要素といって、

ジャムを製造する上で重要な役割を担っています。

今回は原料であるイチゴの重量に対して、

ペクチンが0.8%、砂糖が60%、クエン酸が0.3%の割合で製造しました。

プレザーブスタイル(ジャムの中に形が残った果実や果肉が入っているもの)の

イチゴジャムを製造したため、食べ応えのある美味しいジャムが出来ました!

今年も味噌づくりの季節がやってきました!

食品科学科毎年恒例の味噌づくりを行いました。

栃農祭でも大好評だった味噌は毎年1年生~3年生および職員一同が作業を分担し、

食品科学科一同で協力しておいしい味噌が出来ることを目指して製造しています。

今年度は

1年生が米の洗浄・浸漬、切り返し

2年生が大豆と米麹の混合~樽詰め

3年生が米の蒸煮、種付け

職員が切り返し、大豆の蒸煮を担当しました。

認定こども園さくらさんとの交流【食品科学科】

食品科学科の2年生が認定こども園さくらさんとの交流を行いました。

今回は「黒大豆を使った味噌づくり」

年中組のみなさんと一緒に次の作業を行いました。

①蒸した黒大豆を手でつぶす。

②①に米麹(蒸したお米に麹菌を種付けし、繁殖・発酵させたもの)を加えてよく混ぜる。

③②に塩を加えてよく混ぜる。

④全体がよく混ざったら味噌玉を作り、たるに投げ入れる。

園児のみなさんはつぶしたり混ぜたりするのが楽しかったようで、

大豆や米麹の手触りを肌で感じながら、元気よく一生懸命混ぜていました。

実際に手で触って味噌づくりを体験できたことが食育に繋がればいいなと思います。

高校生にとっても園児たちとの交流は毎回刺激になっており、

今後とも継続してやっていきたいと思います!

認定こども園さくらの先生方、年中組のみなさんありがとうございました!!

パウンドケーキ製造【食品科学科】

発酵食品流通コース2年生の食品生産という授業でパウンドケーキの製造を行いました。

今回で3回目の製造になるので、慣れた手つきで上手に作業することができました!

美味しくできたパウンドケーキは校内で販売を行い、

販売開始から 約30分で完売しました。

購入いただいた皆様ありがとうございました!

デコレーションケーキ製造【食品科学科】

12月中旬~下旬にかけて各学年でデコレーションケーキの製造を行いました。

今年は1年生がIFC調理製菓大学校、2年生がTBC学院テクニカル宇都宮校より講師を招き、

プロの技術を学びながらお手本を真似して製造しました。

3年生は各々のイメージで思い思いのケーキを自由に製造しました。

1・2年生はプロの技術を目の前にして感嘆の声をあげており、

3年生は自分の思い描く理想のケーキを製造することができて満足気でした。

ソーセージ製造【キャリア形成支援】

3年生のキャリア形成支援事業を実施しました。

今回は肉加工講習会として、下野市の精肉店「ダンケ」の松岡様をお呼びしてソーセージを製造しました。

挽肉を羊腸に詰める作業に苦戦していましたが、何回も挑戦していくうちに段々と上手に出来るようになり、最終的には商品のようなソーセージを作ることが出来ました。

普段はスーパーで購入するソーセージを自分達の手で作るという貴重な経験ができました。

ダンケの松岡様大変お世話になりました。ありがとうございました。

季節の果物を使った加工品製造

秋は色々な果物が旬を迎える季節。本校では、ブドウジュースやブルーベリージャム、リンゴジャムの製造をしています。

ブドウジュースは栃木市産のベリーAを使って、濃縮タイプのジュースを製造、ブルーベリーは鹿沼市産を使用しています。

フレッシュな果物そのものを味わうのは格別ですが、加工品にして、秋の味覚を長く楽しむのもまたいいものです。ジャム類は11/18の栃農祭でも販売しますので、楽しみにしていてください!

あんパン製造

みなさんは[あんパン]の飾りに何を連想しますか?ゴマ、ケシ、桜の塩漬け……色々ありますよね。どれもあんパンらしさを象徴する飾りですが、本校では、あんパンに[桜の塩漬け]を使用しています。

校外で販売の機会もあるあんパン。今回の実習では、1年生が入学後初めてチャレンジしました!製パンは何度か実施しているので、分割•丸めは段々と要領を得て来た1年生。

予め丸めておいたあんこを生地に包んでいきます。数をこなすうちに、段々と上手になっていきます。今回は販売品ではありませんでしたが、販売の際には桜あんパンならではの風味を楽しんでくださいね

食パン製造

まだまだ蒸し暑い日が続いていますね。こんな日こそ、酵母は元気に活動します!

2年生の授業で食パンを製造しました。数量限定のため外部に販売する機会は少ないですが、人気の一品です。

本校では、3斤の型に入れて焼成しています。

焼きたてパンの匂いは格別! 食欲をそそります!

2学期も、実習や実験等の様子を紹介していきますので、お楽しみに!

出前講座【食品科学科】

食品科学科の1年生が出前講座を受けました。

今回は東京農業大学オホーツクキャンパスから佐藤先生をお迎えして

「美味しさと香り~香りの不思議な世界~」というテーマで

食物の美味しさに関わる要因の1つである「香り」の重要性や

食品香料(フレーバー)と香粧品香料(フレグランス)について講演していただきました。

数種類の香気成分を混ぜてリンゴの香りに調香したり

砂糖とクエン酸で味付けした水に香料を加えて美味しいジュースを作ったりと

実際に体験することで香りが食品に及ぼす影響を肌で感じることができました。

美味しさと香りの関係について楽しみながら学ぶことができる貴重な時間となりました!

HACCP講習を受けました!

食品の安全に関する普及啓発事業の一環として、

栃木県生活衛生課から講師を招いて「HACCP」についての講習を受けました。

HACCPとは?

⇒「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略で、

直訳すると「危害要因分析重要管理点」という意味です。

食品事業者が食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握した上で、

原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために

特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保する衛生管理の手法です。

平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、

全ての食品事業者に「HACCP」に基づく衛生管理が義務付けられました。

今回は実際に食品事業者が実施する衛生管理について、

講義やグループワークを通して学ぶことができました。

コピー食品作りに挑戦!!

1学年の食品化学の授業でコピー食品作りに挑戦しました。

今回は架橋反応について学ぶため、人工いくらを作りました!

架橋反応とは?

⇒分子鎖(分子が鎖状に長くつながったもの)の間に橋を架けるように

他の種類の分子がつながる反応のこと

今回の実験ではアルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムを反応させて、

カルシウムイオンがアルギン酸同士を橋渡しすることを利用。

今回はアルギン酸ナトリウム溶液に食用色素を入れて着色しました。

1班2色(1色は赤色、1色は自由に選ぶ)で着色を行いました。

用意した色は赤色、黄色、青色。

限られた色素の中で色を混合するなど試行錯誤しながら

各班でオリジナルな色を作り出していました。

イチゴ収穫

イチゴジャムの原料を収穫するため、栃木市内の谷中農園にお邪魔しました。みんなで協力しながらとちおとめを中心に収穫し、約180キロ収穫しました!採ったイチゴは、すぐにヘタ取り•洗浄。イチゴの色素は水溶性のため、色が抜けないよう素早く作業します。最後に、糖漬け後、冷凍しました。今年の栃農祭でも販売予定です!谷中農園さん、ありがとうございました。

ジャムの季節

更新を心待ちにして下さっていた方、お待たせしました、今年度初投稿です!

食品科学科では、4月〜5月にかけて、季節の果実をジャムに加工しています。今年度も、国産甘夏をマーマレードに、栃農産とちおとめをいちごジャムに加工する[食品製造実習]が始まりました。これらのジャムは、生徒はもちろん、[栃農の顔]として学校行事に関連する手土産贈答品として使われます。

今年も、栃農マルシェや栃農祭で販売予定です!お楽しみに

味噌製造

食品科学科では1月から2月にかけて味噌実習を行っています。この時期に仕込み、11月頃から栃農祭や栃農マルシェで販売、また近隣小学校の給食(栃農給食DAY)や栃農収穫祭の味噌汁等にも活用されています!!!

〇材料〇

県内産大豆(栃農産大豆も使用)、栃農産米、塩、種麹

(1)米麹造り

(2)切り返し

(3)煮大豆、米麹、塩を混ぜ合わせる

(4)丸めて樽に詰める

(5)ふた塩し、重石をのせて約10か月程熟成させる

(1)(2)米を蒸し50℃くらいに冷めたら麹菌と混ぜ合わせる。熱々のお米に混ぜると麹菌が熱により死滅してしまう為。

最初は塊でしたが切り返しを行うことで、パラパラになっていく様子に生徒も驚いていました。

(3)煮大豆は前日に浸水することで約2倍くらいに大きくなります。しっかり潰した後米麹、塩を加え均等になるよう混ぜます。

(4)ソフトボール大に丸め樽に詰めていきます。

(5)ふた塩をすることでカビの発生を防ぎます。味噌の重量に対して30%の重石をのせアルコールを噴きかる

完成が楽しみです。機会がありましたらぜひ栃農産味噌をご賞味下さい!!!

キムチ製造【食品科学科】

まだまだ寒い日が続きます、そんな日には熱々でピリ辛なキムチ鍋が食べたくなりませんか?

食品科学科では毎年冬野菜を使用してキムチも製造しています!! 今年は食品科学科2年生の畑で収穫した 『白菜、大根、人参、ネギ』を活用しました。その他にも 粉末唐辛子、生姜、にんにく、アミの塩辛、イワシのエキス、昆布茶、ザラメ、白玉粉(とろみ付け) たくさんのうまみ成分が入っています。

(1)白菜の下付け

白菜に2.5%の塩をぬり上から重石をのせ3日程漬ける。その後天地返しをする(上下変えること)

(2)具をつくる

野菜は千切りにし、調味料は全て混ぜ合わせる。

(3)糊を作る

白玉粉を水によく混ぜ火にかけの糊状にする

(4)つけ込み・熟成・保存

具と糊を混ぜ合わせる(アン)→白菜の水気を切り1枚ずつアンをはさんでいく→2日位涼しい場所に置き完成。すぐ食べたくなる気持ちを抑え、2日程熟成することによってうまみが白菜全体に染み込みおいしい栃農キムチの出来上がり!!

たくあん作り【食品科学科】

1年3組「農業と環境」の実習の様子です。

今回の実習は、2学期に栽培していたダイコンを使いたくあん作りを行いました。

まず、ヌカに、食塩、香りづけの為のゆずの皮、旨味を出すための昆布・鰹節・ザラメを入れて混ぜ合わせます。

その後、樽にヌカ→ダイコン→ヌカ→ダイコン→ヌカと重ねていき重石を乗せ終了!

時々ヌカの様子を確認しながら、1カ月ほど漬け込んでいきます。

食品化学実験(有機酸の定量)【食品科学科】

1月30日(月)総合実習にて食品化学実験(有機酸の定量)を行いました。身近な食品(食酢、ジュース、ヨーグルト)を使用して、有機酸の含有量を測定しました。

※有機酸とは、食品の中では、酸性を示す物質であり、一方では除菌・抗菌・消臭・防カビなど期待される物質もあります。身近なものだと、梅干しやレモンなどに含まれる「クエン酸」、食酢に含まれる「酢酸」などがあります。

生徒達は、初めて使用する安全ピペッターやビュレットに苦戦しながらも、色の変化に注意しながら実験に取り組んでいました。

ボイラー取扱技能講習会実施【食品科学科】

1月23日、24日の2日間、日本ボイラー協会主催のボイラー取扱技能講習が本校視聴覚室において実施され、食品科学科2年生35名が受講しました。2名の講師の先生から、ボイラーにおける基礎知識や法律など細かく丁寧に教えていただきました。学校でも、ジャム製造に使用する二重がまや味噌製造に使用する蒸器などボイラーが使用されているので、興味・関心を持つよい機会になったと思います。

講習会の様子

さくら保育園 味噌製造交流【食品科学科】

1月20日 さくら保育園の園児さんたちと2年3組で味噌の仕込みを行いました。

栃木市の名産物黒大豆を使用しました。豆は前日に親指と小指でつぶせるくらいまで柔らかく煮込みます。

黒大豆を潰す→米麹と塩を加え混ぜる→団子を作り樽に詰めて一年熟成させる。

今回さくら保育園に提供した味噌は去年の物になります!!!味噌実習の他にも味噌になるまでの工程を説明しました。生徒も改めて理解し楽しく交流できた時間となりました。

さくら保育園さんありがとうございました。

秋ジャガイモの収穫【食品科学科】

1年3組『農業と環境』の実習の様子です。

今回の実習は秋ジャガイモの収穫を行いました。

1学期にジャガイモの収穫を経験しているので、生徒たちは手際よく収穫をしてくれました。

収穫したジャガイモは、来週行われる収穫祭で使用されます。

【品種:デジマ(オレンジコンテナ)、ニシユタカ(青コンテナ)】

製パン実習【食品科学科】

食品科学科では、年間を通じて様々な種類の製パン実習があります。

メロンパンやクリームパンをはじめとする販売用のパン製造実習では、皆同じ規格の製品に仕上がるよう注意しながら製造しています。実習を重ねるに連れ、皆上達していきます!生徒同士教えあう姿も見られ、同じゴールに向かって協力し合う姿に成長を感じます!

国体おもてなし製品について【食品科学科】

今更ながら…先月の記事ですが、ご報告です。

10月は、本県において「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」が開催され、本校生徒も運営ボランティアに携わりましたが、本校食品科学科も「おもてなし製品製造・提供」を通じて地元開催を盛り上げるべく尽力しました。

授業・部活動で製品を考案。地元の農産物を使用した「オリジナル焼き菓子」を目指し、課題研究地域連携班、農業環境部食品科学班が、知恵を絞りました。「地産地消・地域PR」をコンセプトに製品開発し、県内外に地域をPRする機会の1つとし、会期前にはNHK宇都宮放送局様により取材・関東圏内に放映されました。

配布までの半年間、製品の考案から試作においては様々な課題がありましたが、製造した200セットをマルワアリーナ前にて配布し、県外から訪れた選手・応援の方々、地域の方々に日頃の学習成果を披露することができました。おもてなし製品制作にあたり、栃木市役所の皆様、大変お世話になりました。

今年も...大福製造が始まりました!!【食品科学科】

10月中旬から毎週のように大福製造を行っています!栃農祭でより良い生産物を販売できるよう練習しております。

まずはもちベース、砂糖、お水を加え混ぜ、綿状に形成しせいろへ敷き詰めていきます。

その後40分蒸していきます。蒸し上がったらもち粉を加えさらに混ぜます。

出来上がったモチは熱い為、生徒は手を氷水に冷やしながら機械へと移していきます。大変至難の技です...

粒あんとモチを機械によって包んでいきます。比率は栃農の企業秘密です...

出来上がった大福は生徒が1つずつ丁寧に丸めて成形しパック詰めをしていきます。昔ながらの懐かしい味わいの大福が完成です栃農名物で栃農祭では毎年大盛況をいただいており、地域の方々にも愛されている栃農生産品の1つです。機会がありましたら是非ご賞味下さい。

ダイコンの間引き 【食品科学科】

1年3組「農業と環境」の実習の様子です。

今回の実習は、市内の小中学校の給食用として栽培しているダイコンの間引きを行いました。

1カ所に2粒まきしたので、2株発芽している所を1株にする作業です。

間引きする基準として、

・虫食いがある

・生育が悪い

・茎葉の色が悪い(病気にかかってる)

このことを実習前に確認しました。

ダイコンの葉のチクチクに悪戦苦闘しながらも一生懸命作業を行ってくれました。

2学期のジャム製造【食品科学科】

夏休みも終わり新学期突入。製造実習も増え2学期もジャム製造をします。

9月はブルーベリージャム爽やかで甘酸っぱい栃木県産ブルーベリーを100%使用して作りました。

煮詰める中で沸騰したら1度火を止め蓋をし10分間保持します。(表皮を柔らかくし、色素を抽出させるため。)この一手間がポイントです!今回は3年生が煮詰め・充填(じゅうてん)しました。

2学期の製造実習【食品科学科】

長らく食品製造実習の様子を更新しておりませんでした。

楽しみにしていてくださった方々、お待たせしました!

夏休みを挟んで、2学期も製造実習がはじまりました。今学期最初の実習は「ロールパン製造」です。8月に実施された「1日体験学習」でもロールパンをつくりました。簡単そうですが、同じ形状の製品に仕上げるのは結構難しい!!互いに出来を確認しながら、統一をはかります。

どのパンも3段になっているかな??

交流授業 じゃがいも掘り【食品科学科】

7月11日に認定こども園さくらさんの園児と、食品科学科2年生でじゃがいもの収穫を行いました。

3月11日に種芋植え付けし、梅雨を越して7月大きなじゃがいもとなりました。品種はメークイーンと男爵です。

当日は収穫体験と、クイズを行いました。

最初はお互い緊張している様子でしたが、クイズやコミュニケーションをとるうちにだんだんと楽しそうな会話が聞こえてきました。園児さん達は大きなじゃがいもを見つけて大喜び!生徒も手を繋ぎ、畑の観察や野菜の説明など目線を合わせて会話しており、楽しく交流している様子でした。

毎年さくらさんとは年2回交流を行っています。1学期はじゃがいもの収穫、2学期は味噌造りです。

次回の交流がとても楽しみだと生徒も心待ちにしています。

認定こども園さくらの皆様、今回はありがとうございました。

イチゴジャム、桜あんパン販売【食品科学科】

6月9日に栃農マルシェが開催されました。

毎回生徒が丹精込めた栃農産自慢の農産物が並んでおります。今回、食品科学科ではイチゴジャムと桜あんパンを製造し販売しました。

ごろごろ苺の果肉たっぷりイチゴジャム¥350 生徒はもちろん職員からの人気もあり毎年沢山のご注文を頂いてます。

甘塩っぱい桜あんパン¥100 こしあんを沢山入れ重量感があり、そこに塩気の効いた桜の塩漬けが抜群に合います。(パン人気No.1の為お一人様3個までとしています)

毎回生徒も販売に携わることで製造から販売まで一連の流れを学び、地域の方々と関わる良い機会にもつながっております。

今後も栃農マルシェが開催されますので、機会がありましたら是非ご賞味ください。(次回の栃農マルシェ 6月23日 16:00~)

味噌製造【食品科学科】

本校の味噌は「米・大豆・塩」から作り、9ヵ月程発酵・熟成させています。

今年も、1~2月の寒い時季に全学年で手分けをして仕込み実習を行いました。

学校農場産の米を蒸す ⇒ 麹をつくる ⇒ 国産煮大豆と麹・塩を樽に仕込む ⇒発酵・熟成

ざっくり説明するとわずか1行ですが、米を一晩水に浸し、麹にするために40時間ほど発酵させ、大豆を半日釜茹でして………授業の都合もありますが、土日抜いても丸2週間かかっています!!

生徒たちが手塩にかけた味噌。長い熟成期間を経て、樽を開ける瞬間が楽しみです♪

大福製造!【食品科学科】

知る人ぞ知長い歴史があるようで、製造機械は数回リニューアルされていますが、人力がものをいうのは今も昔も同じです。

例年1年生が製造していますが、今年は授業の都合で2年生も参戦しています。

今年は、栃農祭の一般公開が叶わず、多くの皆様にお届けできないのが残念ですが、お届けできなかった栃農大福ファンの皆様、楽しみは来年に取っておいてください。

秋のジャム製造【食品科学科】

とちのう手作りジャム、秋の代表は「りんご」です。

真っ赤に色づいた紅玉を使って、今年も甘酸っぱ~いジャムを作りました。

2年生が、丁寧に皮むき等の下処理をした後で、3年生が煮詰め・充填しました。

授業の都合で、学年間の連携プレーとなりましたが、皆集中して取組んでいました。

酸味のある「紅玉」

皮むきに集中!!

製パン実習【食品科学科】

2学期も、食品科学科では製パン実習があります。

今回は、ふわふわの生地にサックリ甘めのクッキーがのった「メロンパン」♡

クッキー生地はしっとり系、サックリ系、ザクザク系など様々なタイプがありますが、栃農メロンパンは「ややしっとり系」。クッキー生地を作ってから、パン生地の分割・丸め・成形をします。

出来たパンは生徒向けに販売!校外販売の際はぜひご賞味ください

「農業と環境」の実習【食品科学科】

1年3組「農業と環境」の実習の様子です。

今回の実習はブロッコリーを定植しました。

マルチの穴空け作業から始めていきました。

前回の実習ではミニハクサイの定植を30cmで行いましたが、ブロッコリーは株間40cmで定植しました。

また、ミニハクサイはマルチに2列定植していきましたが、ブロッコリーはマルチに対して1列の定植になります。

育てる野菜によって株間や条間が変わることを理解した上で、集中して行ってくれました。

その後は、夏休み中に播種し葉が3.4枚まで育ったブロッコリーの苗を定植しました。

大きく立派なブロッコリーが育つよう管理していきましょう

ブドウの季節

食品科学科では、植物科が大切に育てたブドウを「ジュース」に加工しています

←今年も、栃農産のヒムロットを加工しました。

←今年も、栃農産のヒムロットを加工しました。手搾りで丁寧につくります。

今回はここで終了!凍結保存します。2学期に瓶詰めして完成!楽しみです♪

食パン製造

「夏に近づいているな」と、肌で感じる今日このごろですが、こんな時期はパン酵母が活躍するシーズンなのです。本校の食品科学科でも、5月~製パン実習がはじまりました。

今回は食パン実習。食パンの製造は、菓子パン類にくらべて焼き上げる時間はかかりますが、型から出した瞬間の香りは格別です!

6枚切りにして袋づめ。外部向けに販売する機会もあるので、ぜひご賞味ください

ジャム製造②

年度の初めはジャム製造に関連する実習が続きます!

本校では、甘夏のマーマレードも製造しています。甘夏の下処理は、イチゴよりもずっとずっと手間がかかります。

①果皮は、内果皮(白い部分)をはぎ取り1mm幅に刻む。

②じょうのう膜(薄皮の袋)をむき、果肉を取り出して絞る。

③果実の搾りかす・内果皮・じょうのう膜をクエン酸で煮出し、ペクチンを抽出。

④ 果肉を煮出して、流水にさらす。

生徒達は一生懸命取り組んでいました!機会があればご賞味ください。

今年度の実習がスタートしました!

野菜や果物の加工実習を行う食品科学科。時には季節の恵みを加工します。

年度初めは「ジャム製造」がメインです!

まずは、イチゴジャム。イチゴのヘタ取り~煮詰め・瓶詰めまで行います。2年生の食品製造・総合実習にて実施しました。

一見地味ですが、大切な作業です。慎重に、かつ迅速に!!

ヘタを取ったイチゴは、煮詰めてジャムに仕上げます。生徒達が丁寧に製造したイチゴジャム。機会があれば、ぜひご賞味ください

大福製造

皆さんは「栃農の大福」をご存じですか?

毎年、栃農祭では大福販売所に長蛇の列ができるほど、期間限定・人気商品です。

今年は、感染症対策のため、在校生や、とちのうマルシェ等にて販売しました。

例年、食品科学科1年生が製造する大福。今年も約3000パック製造・完売いたしました。購入して下さった皆様、ありがとうございました。ご購入頂けなかった皆様、またの機会によろしくお願いします!

マーマレード製造【食品科学科】

「マーマレード」は、柑橘類を原料とするジャムの総称。本校では、熊本県産の甘夏を使用しています。

甘夏は、酸味が少なく食べやすいのが特徴。香りが良く、加工しても風味が残ります。

二重釜で煮詰めると、夏みかんのさわやかな香りが製造室いっぱいにひろがります♪

今回製造したマーマレードはほんの一部。

次は、生徒の皆さんの手で製品にしてあげてください。

いちごのヘタとり【食品科学科】

正解は...イチゴジャムです。

栃農でも、イチゴジャムは食品化学科の定番商品!人気があります。

さて、栃農のイチゴジャムは、【イチゴ・砂糖・ペクチン・クエン酸】の4つの原料のみから作られています。

製造工程で重要なポイントはいくつかあるのですが…意外に重要なのがヘタ取り。

地味な作業ですが、結構神経を使います。

目を皿のようにして1つひとつ丁寧にヘタを取り、洗いました。

栃農産のいちごと合わせて、総量約230kgのいちごのヘタ取り。

加工は5月上旬頃の予定です♪

マーマレード製造はじめました!【食品科学科】

先生方に協力していただき、本日、甘夏の下処理を行いました。

皮を剥き、果汁を搾り、ペクチンを抽出しました。製品になるのが楽しみです♪

麹の管理作業

麹菌が繁殖すると、菌糸同士が絡み合う「絞まり」が発生。

麹菌は繁殖する時に、膨大な熱を発生するため、そのままにすると自分の熱でいずれ死んでしまいます。

定期的にこの「絞まり」を解きほぐし、放熱してあげる管理作業が必要になります。

管理作業をするなかで、目で見て、手で触り、鼻でかいで麹の状態を確認するのも良い麹を作るためには大切な作業です。

麹を仕込みました♪

日本の発酵食品を支える立役者!それが麹です。

麹とは「穀物(一部大豆もあり)に麹菌という「カビ」を繁殖させたものです。

授業でも麹の話しをすると、生徒達は「カビ食べてるの!?」と驚きから始まります。

ですが、麹無くして、日本の発酵食品は語れないのです!

みそ、しょうゆ、みりん、漬物、甘酒、清酒、焼酎、酢などなど、

たくさんの食品が麹を利用して作られています。

では、なぜこの麹が利用されるのかというと、麹菌の持つ「酵素」が必要だからです。

麹菌の出す「アミラーゼ」と「プロテアーゼ」という酵素が強力なのです。

発酵食品の原料になる、米のデンプンを分解するとブドウ糖になり、

大豆のタンパク質を分解するとアミノ酸になります。

ブドウ糖は甘味や他の菌の栄養になり、アミノ酸はうま味になるため、発酵食品は独特のおいしさになります。

今日はその「麹」を授業で仕込みました。

麹菌は人間の都合に合わせて生活してくれないので、授業以外にも、朝・昼・放課後と面倒を見て、「足かけ3日」で完成します。

この麹の品質が、来年販売するみその品質に直結するので、丁寧に育てたいと思います。

小麦粉の違いって?[食品科学科]

料理やお菓子、パンやうどんなども小麦粉からできています。

では、その食品は全て同じ小麦粉からできているのでしょうか?

答えは「NO」

一言に小麦粉と言っても、実は食品に最適な小麦粉を使わないと美味しいものができません。

そこで重要になるのが「グルテン」と呼ばれるタンパク質です。

このグルテンは、「粘り」と「弾力」のある(粘弾性といいます。)タンパク質で、食品によっては「必要」だったり「不要」だったりします。(このグルテンが小麦アレルギーの原因になってたりもします。。。)

このグルテンが含まれている量(あとは特性)によって、

「強力粉」「準強力粉」「中力粉」「薄力粉」「デュラムセモリナ粉」の5つに分けられています。

粘りや弾力の必要なパンや中華麺には「強力粉」軽い食感や、モサモサさせたくない料理やお菓子には「薄力粉」と

使い分けるわけです。

では、本当にグルテンの量に違いがあるのか!!実際に抽出実験を行いました。

強力粉と薄力粉の2種類の小麦粉を準備します。

この状態ではどっちがどっちかわかりません。

そこに水を加え、しっかり良くこねます。←ここすごく重要!!

小麦粉の中には「グルテニン」と「グリアジン」というタンパク質があり、水を加えてこねることで、結合して「グルテン」になります。

できた生地を、水の中でもみ洗い。

すると、なになやらベタベタしたものが出現します。これがグルテンです。

「お麩」と言えば馴染みがあるでしょうか?

実際にとれたグルテンを比べてみると、強力粉と薄力粉の違いがしっかりわかります。

作る物にあわせて小麦粉を選ぶ必要があることをこの実験で体感できたと思います。

サイエンススクールin栃農![食品科学科]

サイエンススクールin栃農が行われました♪

今回の題材は「ロールパンづくり」と「酵母について」

パン作りではグループ毎に分かれて高校生に教わりながら、ふわふわな生地を分割(切り分ける)して、ロールパンになるように上手に形を整えました。

形を整えたパン生地を「発酵」させて大きく膨らませます。

この発酵の時間を使って、パンを膨らませている主役「酵母」の勉強です。

酵母は、目に見えない小さな生き物ですが、「アルコール発酵」という大きな働きをしてくれます。

アルコール発酵とは「糖」から「エタノール」と「炭酸ガス」を作る反応で、

人間はこのアルコールと炭酸ガスを利用して、たくさんの食品を作っています。

パンは炭酸ガスを利用して生地を膨らませ、ふわふわの食感を作っているわけです。

酵母の勉強では、顕微鏡を使って小さな酵母を観察したりしました。

暑い日でしたが、体調を崩してしまう子どもたちも出ず、楽しい1日になってくれていれば嬉しいです。

ロールパン製造実習を行いました♪[食品科学科]

しかも、今日は「とちぎテレビ」さんの取材が入ると言うことで、

生徒は余計に緊張しておりました。

予想以上の生地の扱いにくさに四苦八苦しながら、初めてのパン製造実習となりました。

分割・計量・まるめ・ベンチタイム・成形と基本の工程でしたが、

まだまだ不慣れなため、もっと経験を積んで販売できる品質にしていきます。

初めての製造実習!!![食品科学科]

教室での授業にも慣れてきたことだと思いますが、

今日は初めて食品を扱う実習を行いました!!

お題は「パウンドケーキ」

普段何気なく料理やお菓子を作っていると思いますが、実は料理やお菓子作りには

「科学」がたくさん潜んでいます。

材料の特徴や、食品・食材の加工特性などなど、科学的なことをしっかり理解することで、

より美味しくて安全な食品を作ることができるようになります。

「パウンドケーキ」の原料である小麦粉や、油脂、製造手順など、事前に教室で学習してきました。

はたして1クラス40名全員での製造実習!全班間違えずに完成できるか!?

こちらの小さな注意事項にもしっかり耳を傾けて作業に取り組み、出来上がりました。

全体ではムラが見えましたが上出来ですね♪

作業のスピードや効率はまだまだこれから磨いていきますが、

まずは、食品を扱うという「楽しさ」と同時に「責任感」を持てるように勉強していきましょう」!!

農業と環境【食品科学科】

食品科学科と聞けば、誰もが「食品」を作るところだろうと思い浮かべると思います。

もちろん食品について学んでいく学科ですが、

その食品の原料が育つ「畑」についても勉強しています!

それが「農業と環境」という授業です。

野菜や作物などを育てるための知識や技術を教室で学ぶ以外に、

自分たちの圃場(ほじょう)を使って野菜を育てることで学でいきます。

自然を相手にした勉強ですから「適期」というものがあります。

春には春、夏には夏と、その時期に外せない作業がてんこ盛りです。

今日はトウモロコシの播種(はしゅ)、エダマメの播種と苗の定植、トンネルかけを行いました。

今年の1年生はおいしい野菜を作れるか!?

手塩にかけて育てていきましょう♪

絶好の撮影スポット♪【食品科学科】

これから3年間自分の強みを磨き、頑張っていきましょう♪

本日の全日程が終わった後、教室の後方になにやら行列が・・・

実は1-3のベランダから、中庭のソメイヨシノの巨木を見下ろせるというベストポディション♪♪

このアングルは1-3だからこそ見られる景色ですね!

校内でのスマートフォン・携帯電話は使用禁止ですから、

新入生ご家族ご一行は、ここぞとばかりに記念写真を撮られていました♪

《のうくっく》は本校卒業生が制作