文字

背景

行間

植物科学科日誌

ネギ定植【植物科学科】

今年度もネギを植える時期が来ました。

2月から大切に大切に育ててきたネギ苗の定植を行いました。

今年度は昨年度に購入し、パワーアップした管理機を使いまして溝堀りを行いました。

ネギは栽培期間が長く大変ですが、土寄せや除草などを行いよいネギを作れるように取り組んでいきます。

コムギ作業が始まりました【植物科学科】

年末に行おうと思っていた麦踏み作業ですが、冬休み中にやっと芽が出そろい、年明けの授業にて始まりました。

本来なら、12月中旬ごろからの作業ですが、播種が遅かったこと・深播きだったため発芽が遅くなっていました。

この麦踏みの作業は、霜柱による根の浮き上がりを防ぎ根の張りをよくしたり、節間の伸長のしすぎを予防し倒伏しにくくしたり、分げつを促進させたりする効果があります。

栃農高では、【さとのそら】という品種を栽培して、刈り取り後は製粉→うどんなどの加工実習、学校祭での粉販売をしています。(今年度の粉販売はしませんでした)

来年度の収穫が今から楽しみです。

イチゴの収穫はじまりました!【植物科学科】

今週より、イチゴの収穫が始まりました。

今年は初めて、本校で親株から苗を取り一から育てました。

大きくて真っ赤で甘いイチゴです!

これからたくさん収穫できるよう、一生懸命管理していきましょう!

稲刈り後のメンテナンス ~コンバイン~【植物科学科】

3年生の授業にて、コンバインの整備を行いました。

カバーを外すと藁のくずや籾殻などがたくさん残っていました。

刈り取り刃に気をつけながら掃除を行いました。

コシヒカリの収穫は終了したので、次は酒米の収穫が始まります。

《子ども食堂》栃農×とちっここかげ【植物科学科】

10/8(土)にとちっここかげさんと本校と企画しました子ども食堂が開催されました。

今回は本校生徒が栽培、収穫したコムギを使ってうどん作りをしました。

【コムギってなあに?】の講義で小麦の栽培や小麦粉についてのお勉強をしたあとに、いよいようどん作り。

うどん作りを通して、みんなが笑顔で楽しそうな笑い声も響き、とってもすてきな時間となりました。

#子ども食堂

#とちっここかげ

ダイコンの播種 【植物科学科】

1年1組「農業と環境」の実習の様子です。

この日の実習はダイコンの播種をしました。

ダイコンは「ミニダイコン」と「聖護院ダイコン」を栽培していきます。

ダイコンを播種する前にマルチ張りを行いました。

マルチ張りはハクサイの定植する際にも張ったので2回目ということもあり手際よく行ってくれました。

その後、マルチに穴を空ける作業です。対面の人と穴が並列にならないよう千鳥(ジグザグ)に穴を空け、

それぞれのダイコンを播種し終了!

11月の学校祭に販売できるよう管理していきましょう

栃木愛国3号いよいよ収穫【植物科学科】

本校の水田にて栽培検証プロジェクトの「栃木愛国3号」ですが、無事に収穫ができました。

作物専攻の3年生9名がこのプロジェクトに参加しています。

150株という貴重な苗を生徒たちは大切に手刈りで収穫しました。

はざかけするのに刈り取った稲の束づくりは下都賀農業振興事務所の方に教えていただきました。

今年度の目標収穫量をこえてほしいなと期待して、乾燥・調製したいと思います。

イチゴの定植【植物科学科】

9月8日(木)にイチゴ苗の定植を行いました。

今年度は初めて、本校で採苗した苗を使用しました。

キャベツとトマトの定植【植物科学科】

夏休み最終週にキャベツとトマトの定植を行いました。

トマトは手植え、キャベツは野菜移植機を使って定植をしました。

2学期は今回植えたものとイチゴを中心に栽培管理して行く予定です。

愛国3号現地検討会【植物科学科】

栽培検証プロジェクトの愛国3号情報です。

小山北桜高校と今年度は種子増殖栽培をしています。5月に田植えを行い、3ヶ月が過ぎました。

現在は立派な穂が実り、収穫間近となりました。

3年後、美味しいお酒となってくれることを期待しながら作物専攻の3年生は実習、実験に取り組んでいます。

また、小林酒造さんの酒蔵見学もさせていただき、より一層収穫が楽しみになりました。

果実の袋掛け(夏休みの出校)【植物科学科】

夏季休業中の出校実習にて果実の袋掛け(ブドウ・ナシ)を行いました。

ブドウは着け忘れがないように、ナシは実が落ちないように丁寧に行い暑い中で根気のいる作業でしたが、協力して素早く作業が終えられたのでよかったです。

収穫まであと1ヶ月。楽しみです。

イチゴの採苗【植物科学科】

ここ近年本校ではイチゴの苗を購入していましたが、より深く学ぶべく今年度よりイチゴの育苗に着手致しました。

これまで育ててきた親株から切り離し、苗の選別と葉の整理を行ってから挿す作業を行いました。

今回はピンで挿す方法とランナーを挿す方法の2種類を行い比較していきます。

これから夏の期間、大切に育苗していき9月の定植に向けて取り組んでいきたいと思います。

ジャガイモの収穫【植物科学科】

1年1組「農業と環境」の実習の様子です。

今回の実習は「ジャガイモの収穫」を行いました。

収穫したこのジャガイモは1年生が植え付けたものではなく

昨年度末に現2年生が植え付けをしてくれたものです。

剣先スコップでジャガイモを傷つけないように注意しながら土を掘り起こし収穫しました。

この収穫したジャガイモは近隣の小学校の給食に使用されるもので

事前にそのことを伝えておいたので、より丁寧に収穫作業を行ってくれました。

収穫後は日陰で乾かし、その後土を落とすなどして出荷準備に入ります。

タマネギ収穫【植物科学科】

昨年9月に播種、11月頃に定植したタマネギが大きくなり、ようやく収穫しました。

収穫したタマネギ全ての収穫量を計測し紐で縛り乾燥させます。

今年は天候の影響によりタマネギの値段が高騰していますが、多くの方々に味わっていただきたいと思い、数量限定ですがマルシェなどで販売する予定です。

「野菜とお花の花壇づくり」ボランティア【植物科学科】

栃木市いまいずみ児童館利用の子供たちと、植物科学科の3年生9名が野菜の定植と花(マリーゴールド)の種まきを行ってきました。この活動は、毎年実施されており、高校生が子供たちの先生役となり、植え方や種まきの方法を教えながら一緒に作業をしています。はじめは、高校生たちも緊張しながら活動している様子でしたが、一緒に作業を進める中で話も弾み、みんな楽しみながら活動をしていました。

生徒達がこれまでに習ってきたことを生かして、小さい子供たちに野菜作りや花を育てる楽しさを伝えられました。さらに、生徒達も子供たちとの交流で農業の楽しさを実感できたよい機会になったと思います。

ブドウのジベレリン処理【植物科学科】

ブドウの開花がはじまったので、ジベレリン処理を行いました。ジベレリン処理はジベレリンというホルモンの効果を利用して種を無くしたり、果実を大きくしたりするための管理作業です。処理のし忘れがないように丁寧に作業するように心がけました。

作業の様子

ブドウの花。

ジベレリン処理を終えると片方の房を落として、作業したことがわかるようにしています。

またみかん園ではミカンの花が満開です。今年は収穫できるとうれしいです。

野菜部の活動について【植物科学科】

4月上旬 エダマメ播種 ・・・ 「いきなまる」という品種を播種しました。

4月下旬 ネギ定植 ・・・ 新しく導入された管理機を使用し溝を作成し、できた溝に定植しました。

4月下旬 サトイモ植え付け ・・・ 約二週間ほど前から芽だしを開始し、芽が出始めた種芋を植え付けをしました。

4月~ トマト収穫 ・・・ 土耕温室・ロックウール温室ともに収穫のピークであり行事(マルシェなど)で販売予定。

~4月 イチゴ収穫終了 ・・・ トマトがピークになりやむを得ず終了。

栽培管理・収穫・次作の準備などでこれからも忙しい日々が続くと思いますがよい野菜が作れるよう取り組んでいきたいと思います。

本校水田の田植えを行いました!!

本校水田の水稲は手植えで行い、専攻生みんなで協力して植え付けることができました!

本校の栽培は主に調査・研究を中心に活用します。

また、岩舟農場で機械を使った大規模な農作業と比較して学習していきます。

今後の管理も専攻生中心に頑張りたいです!!

岩舟農場の田植えがはじまりました!!

天候にも恵まれ、順調に植え付けることができました。

11日にも2年1組の総合実習で田植えをしました!

初めて田植え機に乗る生徒もいましたが、植え付けができました。

田植えはまだ始まったばかりです!!

生徒達の力で植え付けを進めていきます!!!

ジャガイモ植え付け(農業と環境)

1年1組「農業と環境」の実習の様子です。

入学して初めての実習として「ジャガイモの植え付け」を行いました。

ジャガイモの植え付けの適期は3月と言われていますが

1年生の入学を待ち、ようやく植え付けを行うことが出来ました。

(種芋の芽がだいぶ伸びてしまいましたが、、、、、)

種芋と種芋の間隔(30cm)を目印棒で測り丁寧に植え付けしてくれました。

その後、元肥として化成肥料を入れ、覆土し実習を終了。

今回は「キタアカリ」と「メークイン」の2品種を栽培します。

品種の特性、植え付け後の栽培管理についてはこれから学習していきます。

多くのジャガイモが収穫出来るよう管理していきましょう!

イネ(コシヒカリ)の種まきを行いました!!【植物科学科】

4月13日に植物科学科2年生(土地利用コース)、

4月19日の植物科学科3年生(作物専攻)の授業において

イネ(コシヒカリ)の種まきを行いました。

・育苗箱を播種機にのせる ・種籾を入れる

・覆土する土を機械に入れる ・できた苗箱を育苗機に入れる

4つの工程を生徒達は分担し交代しながら作業を行い、

どのようにして種まきが行われるのかを学習しました。

田植えまでに順調に育つと良いですね!!!

栃農産山田錦使用「日本酒」販売について【植物科学科】

本校、岩舟農場で栽培された山田錦を使った日本酒「杉並木」が完成いたしました。

植物科学科3年生が新たなラベルを試行錯誤し考案しました。

学科が再編され最初の卒業生。

後輩達にも活動を続け、新たな伝統を築いて欲しいという意味合いがあります。

栃農産の日本酒「杉並木」の販売は

おおわだ酒店 他市内酒店で販売となっております。

作物報告⑩【植物科学科】

岩舟農場での実習風景の一部を紹介します。

〇麦踏み

12月から引き続き、麦踏み(もち麦)を継続的に行っています。

寒い中の実習ですがしっかり沈圧を行い霜害予防に努めています。

3月に入り生育も良くなってきました。

〇育苗ハウスビニール外し

ビニールハウスに付いている資材名(パッカー・スプリングなど)を学習すると共に、

屋根部分のビニール撤去を行いました。

次の実習時に新しいビニールを張り、

植物に対する透過性・保温性を高め育ちを良くします。

〇トラクタの運転操作

・農業機械の安全確認及び点検

・乗車~下車までの流れ及び操作方法の確認

・トラクタ運転操作

・圃場での耕起

1月から段階を追って実習し、圃場を耕す所まで行きました。

引き続き安全に実習を行って行きます。

栃農産山田錦使用「日本酒」について【植物科学科】

毎年11月に本校で栽培された酒米「山田錦」を

飯沼銘醸株式会社に向けて出荷しています。

12月某日、植物科学科3年作物専攻生で飯沼銘醸株式会社に出向き

酒米についての学習を行ってきました。

それから約2ヶ月。

現在の状況を職員で確認してきました。

2月上旬に仕込みが始まり、

2月中旬タンク内にプクプクと発酵している所を確認できました。

今年も1つのタンクに

栃農産「山田錦」100%で仕込んでいただきました!

純米吟醸酒として

出来上がりは3月中旬頃

店頭には4月中に並ぶ予定です。

また今年度は3年生が新たな瓶のラベル考案にチャレンジ!!

完成までもう少し!楽しみですね!!!

作物報告⑨(麦踏み)【植物科学科】

冬の実習の1つとして管理作業を行っています。

麦踏みには、根の張りを良くして、霜柱による根の浮き上がりを防止する効果があり、

他にも分げつの増加や倒伏の防止などの効果もあると言われています。

本来はローラーを転がし機械を使用して踏圧するのですが、

実習では寒い中でしたが昔ながら方法で体を動かし、足で踏みました。

また1年生と3年生は水田内にある稲わらの回収を行いました。

機械で梱包された稲わらを運搬車を使い運搬。

載せやすいよう1ヶ所にまとめています!! 運搬車が来るまで休憩中、、、

回収した稲わらは家畜の餌や敷料に使われます。

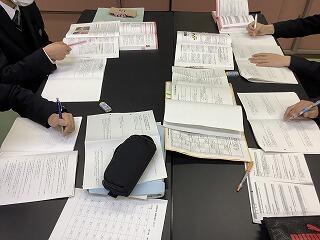

JGAP維持審査【植物科学科】

今年もJGAP(農業生産工程管理)の審査の季節がやってまいりました。

JGAPを取得していると維持・更新と隔年審査が行われます。

審査に向け授業や放課後を使って、日頃の管理記録の確認や必要な書類などを作成してきました。

何項目か不適合が指摘されましたが、審査員から「これほど不適合が少ないのはすばらしい」とお褒めの言葉をいただきました。生徒達の頑張りが実り評価された結果だと思います。

審査後不適合項目を是正し今年度も無事に維持することができました。

課題研究発表会【植物科学科】

これは生徒のプレゼン能力の向上を図るとともに、2年生の学科の学習について理解を深めるために行われました。

作物「無農薬栽培を調査して」 果樹「温暖化と果樹」

草花「スマート農業・IoT・MPS認証について」 野菜「コンパニオンプランツについて」

この1年間で自分達で研究テーマを持ち、取り組んできた事を2年生へ向けて発表。

3年生に専攻して良かった所を聞くと

「日頃の管理から文化祭やマルシェでの販売までできたことが良かった。」

「試食できたことが良かった。」

という声もあれば、

「今年見つけた自分達の課題を2年生に取り組んでもらいたい。」

という声もありました。

自分達で行った研究の結果・経過を2年生に伝える事ができました。

3年生は引き続き研究結果のまとめに入ります。

2年生はこの後、各専攻別に別れてより専門的な学習を行います。

ダイコンの収穫 [農業と環境]

1年1組「農業と環境」の実習の様子です。

この日の実習はダイコンの収穫をしました。

植わっている様子から青首ダイコンと聖護院ダイコンを見極め、収穫することになりました。

折らないように注意しながら、、、、、、

立派なダイコンが収穫出来ました!!

聖護院ダイコンも立派!!!

岐根(きこん:二股、三股に分かれた大根)もそれほど見られず多くのダイコンを収穫することが出来ました。

作物報告⑧(麦の播種)【植物科学科】

岩舟農場にて麦の播種が行われました。

今年は「もち絹香」と言われる大麦(もち麦)品種の栽培を行っています。

もち絹香は大麦の一種であり、食物繊維(βーグルカン)が豊富に含まれるといいます。

ご飯やサラダに混ぜて食べるという、今話題の作物になります。

揃って発芽していました。

この後、管理の方法について学習します。

また1年生は土壌診断を行うための土の採取を行いました。

翌年、施肥する量を事前に計算し、作物に適正な肥料分を与えるため行います。

翌年に向け、少しずつ準備が始まっています!

うどん打ち講習会

こね合わせ→ねかし→のばし→切り出し→ゆで上げ→水洗のうち、切り出しまで行いました。

生地をねかせている間に栃木県に縁のある「山本有三」氏の文学「路傍の石」を朗読していただき、その中で「たったひとりしかない自分を たった一度しかない一生を ほんとうに生かさなかったら 人間うまれてきたかいが ないじゃないか」という一節が刻まれた石碑が太平山謙信平にあることなども教えていただきました。

今回の講習で使用した小麦粉は本校の岩舟農場で栽培された「さとのそら」を使用し、地産地消について学ぶ良い機会にもなりました。

今回学んだことを活かして、今後、地域と交流していきます。

イチゴのマルチ張り【植物科学科】

昨年度同様白マルチを採用しました。ただ今までと張り方を変えてみました。

今まではマルチに穴を開けそこから葉やクラウン(株元)を出す方法でやっていましたが、今年は例年より花芽が早く上がったのと葉を折らない方法としてマルチを3つに切り、株を挟んでホチキスで留める方法でチャレンジしました。

新しいやり方でしたが上手く張ることができました。JGAPの維持審査に向けて記録簿の作成や確認作業を行っています。

適切な農場運営を行っていけるように取り組んでいきましょう!

グリーン・ツーリズム入門塾【現地視察】

まず、活動内容の説明を受けました。美化活動や自然・環境の保護活動や農産物の販売支援活動、イベントの実施などを精力的に行い、地域の活性化を目的に活動しているそうです。近年は、ワイン用のブドウの栽培とワインの醸造・販売を開始し、魅力ある地域づくりを進めているそうです。

なかなか授業の中では、実践者の方の話や実施場所を見学する機会がなかったので生徒たちも、興味を持って傾聴し、見学をしていました。今日の経験が、今後の学習活動に活かしていければと思っています。

ダイコンの間引き [農業と環境]

1年1組「農業と環境」の実習の様子です。

この日は、4週間前に播種したダイコンの間引きを行いました。

1カ所に2粒まきしたので、2株発芽している所を1株にする作業です。

間引きする基準として、

・虫食いがある

・生育が悪い

・茎葉の色が悪い(病気にかかってる)

このことを実習前に確認しました。

1学期に行ったトウモロコシの間引きの際は、「どっち残せばいいですか」と聞かれることが多かったのですが、今回は自分たちで判断し作業する姿がみられて、成長を感じることが出来ました。

作物報告⑦(収穫後流れ)【植物科学科・動物科学科】

コシヒカリの収穫を終え、販売に向けて生徒達は収穫後のお米の流れについて学習しています。

収穫→運搬→乾燥→籾すり→選別→計量・袋詰めという流れを実際に体験し確認しました。

計量後の袋縛り。

最初は縛り方を考えながら行いましたが、徐々に早くできるようになりました。

30キロあるお米を崩れないよう積みました。

出荷、販売へ向けて少しずつ進んでいます。

また籾すりを行った際に出た籾殻を家畜の敷料とするため、動物科学科生徒で運搬を行いました。

植物科学科と動物科学科

学科をまたいで収穫後の流れについて学習しています。

本校農場 水田稲刈り

本校農場での稲刈りが9/30(木)スタートしました。

今回収穫したお米は収穫祭で利用する予定です。

今後は、収量調査を進めていきます。

シャインマスカットの収穫・調整

調整作業の様子

いちごの定植【植物科学科】

植物科学科2年生の施設園芸コースがいちごの定植を行いました。

培地をほぐしてから定植穴を掘って約700本を定植しました。

苗の向きや深さなどに注意して無事終えることができました。これからしっかりと管理していきたいと思います。

「農業と環境」の実習の様子

1年1組「農業と環境」の実習の様子です。

この日の実習はダイコンの播種をしました。

ダイコンは「青首ダイコン」と「聖護院ダイコン」を栽培していきます。

ダイコンの播種と同時に今回は自分たちの手でマルチを張るのも初挑戦でした。

まず、40m近くの畝を作り、その後代表の生徒がマルチを畝の上にシワにならないよう、転がしていき、他の生徒で土を被せ、マルチ張りを終えました。

「青首ダイコン」を4穴、「聖護院ダイコン」を2穴にそれぞれ播種しました。

畑の土が硬いという難点はありますが、しっかり管理していきましょう。

グリーン・ツーリズム入門塾(講座編)【植物科学科】

今回、講話を頂いた宍戸先生は、授業で使用している教科書の執筆者ということも、話の導入部分で説明があり、急に親近感を持って講話を聞いていた生徒もいました。

講話の様子は、とちぎテレビのニュースでも取り上げられていました。今まではグリーン・ツーリズムについてあまり知らなかった生徒たちも、今回の講話を聴いて『農業高校で学習していることをグリーン・ツーリズムに活かして取り組んでみたい』、『栃木県内でもグリーン・ツーリズムに取り組む団体があるということを初めて知った』など様々な考えを持ったようです。

10月には、グリーン・ツーリズムに取り組んでる地域を実際に視察研修を予定しています。今回の講義の内容をしっかり理解し、次回に繋げたいと思います。

作物報告⑥(稲刈り)【植物科学科】

5月に田植えを行い約4ヶ月経過しました。

これは生徒達に機械や道具の使い方を学習すると共に、主食であるお米を収獲する喜びを体験してもらうため行われました。

〇3年生

コンバインの刈り取り実習

・機械における利点欠点、安全性の学習

・運転操作技術の習得

初めての運転操作でしたが、スムーズに刈る事ができました。

〇1年生

のこぎり鎌の使い、手刈り実習。

結束を行いハウス内に干しました。

乾燥した後、収穫後の流れについて学習します。

またこの日、水分計の使い方も学びました。

天日干ししておいた小麦を適正な水分値になっているか測定しました。

この後小麦の製粉を行い、小麦粉として製造実習にて活用します。

夏休みの実習風景

ポインセチアのピンチという作業を行いました。主に三年生と二年生で協力し行いました。

パンジーの鉢上げを行いました。日射しの強い中、熱中症対策をしっかり行いました。大量の鉢上に苦戦したものの、最後までやり遂げることができました。

ハボタンの追肥を行いました。たくさんのハボタンに一つ一つ丁寧に追肥を行いました。二年生が主にやってくれました。

夏休み中に行ったこれらの作業が積み重なって草花が成長することができます。

二学期も一生懸命栽培していきたいです。

夏休み中の野菜作業【植物科学科】

夏休み中の野菜部としての活動は大きく分けて3つ行いました。

1つ目は秋冬用野菜の播種です。

ハクサイ、キャベツ、ブロッコリー、レタスの播種を行いました。

学校祭や給食に向けて栽培していきます。

2つ目は定植作業です。

3年生が畑の規模を測り、「株間と畝間をどのぐらいにすればいいのか」を自分達で考えました。

その後、今年度から乗用野菜移植機が導入されましたので、販売者から説明を受けながら定植作業を行いました。

3つ目はトマトの定植作業です。

今年度からロックウールでの栽培と土を利用した栽培の両方を行います。

それぞれ定植の方法が違うので3年生に説明していただき2年生と1年生にも手伝ってもらいました。

約600本のトマト苗を定植しました。

2学期も栽培管理作業が多く忙しい日々が続くと思いますが体調に気をつけながら頑張っていきましよう!!

夏休み岩舟農場実習【植物科学科】

夏休みですが、農場では生徒が出校し実習が行われています。

植物科学科では夏休み、3年生と1年生が実習を一緒に行っています。

一緒に実習を行うことにより、縦のつながりを持たせると共に一緒に理解し協力性を高める目的として行われています!

各部実習内容の一部を紹介します。

〇作物

・防鳥対策として支柱を立てテープを張りました。

鳥にお米が食べられないよう対策しました。

・イネの開花を確認し、観察しました。

開花はわずかな時間しか見ることができませんがこの日は確認できました!!

〇果樹

・ヒムロットの収獲・調整実習

調整の仕方がわからない所を、3年生に聞いて確認しながら行いました。

3年生がひとつひとつ、丁寧に1年生に教えながら実習を行ってくれました!

生徒はお互いに貴重な体験実習となりました!

作物報告⑤(幼穂)【植物科学科】

梅雨も明け、毎日暑い日が続きます。

この日、植物科学科1年生の実習では現在のイネ(お米)の状況を確認する「幼穂の観察」を行いました。

幼穂とは字の通り「幼い穂」となります。形成されたばかりのイネがどういった状態なのか確認しました。

また長さを計測し、

・出穂まであとどのくらい(日数予測)

・追肥(穂肥)のタイミング

を学びました。「これがお米になるのか」と不思議そうに見る生徒も多数いました!!!

出穂までもう少しです!!

アクアポニックス講演会の実施

3時間目は主に青木さんが、このアクアポニックスと出会うまでの経歴やどのように経営をされているのか、アクアポニックの導入について説明を受けました。

アクアポニックスの技術を活用すると、植物(野菜や観葉植物など)と魚の飼育を同時に行うことができます。魚のフンを微生物が分解し、植物の栄養となり、魚・微生物・植物の循環を整えることが大切ということでした。

また、野菜の栽培では、農薬や化学肥料、除草剤を使用しないで栽培できて連作障害もないという利点や水・エネルギー・肥料の炭素源を削減でき、SDGsのとり組みにも結びつくということに生徒たちもとても興味を示していました。

千塚小学校との交流【植物科学科】

3年生の野菜専攻生が千塚小学校にお邪魔して小学生と宮ねぎの定植を行いました。

宮ねぎとは栃木市の「宮地区」を中心に栽培されている伝統野菜であり例年行っている宮地区付近にある千塚小学校と交流を行いました。

高校生が”先生”となって宮ねぎについての説明と今回定植する方法の説明をしてから作業に取りかかりました。

小学生と一緒に作業を行いましたが元気ある小学生とふれあい、高校生たちも元気をもらいました。子どもたちの素直な姿をみてとても関心しました。

「またきてね~」「一生忘れないからね~」など小学生からうれしい言葉をいただき、本校生徒もとても感激しました。

これから暑い日が続くと思いますが大切に育てていただき、一緒に収穫する日を楽しみにしています。

お世話になった千塚小学校の先生方や小学生のみなさん、ご指導してくださった峰岸さん、本日は本当にありがとうございました!

作物報告④(小麦)【植物科学科】

岩舟農場にて昨年11月より小麦栽培を行ってきました。今日は現在までの経過をご報告いたします。

昨年11月、現在の2・3年生にて小麦の播種を行いました。播種機を使用し、すじになるようまっすぐ播きました。

12月から定期的に生徒で麦踏みを行い、霜柱による根の浮き上がりを防ぎました。

3月には、多収量・品質の向上を目的するため追肥を行いました。

乾燥・調整を経て、検査・製粉へ先日小麦粉となり戻ってきました!!!

生徒達はこの後、学校で収穫した小麦粉でパンやうどんの製造実習を行います!

生産、加工、消費までの一連の流れを学習します!

「スマート農業」について学習【植物科学科】

下都賀農業振興事務所 主催 アグリマネジメントセミナー及びニューファーマーカレッジ(土地利用型部門)が岩舟農場を会場として開催されました。

1「スマート農業の展開について 講話」

2「若手農業者事例発表 講話」

3「水管理システムを活用した省力化への取り組み 講話・実演」

4「リモコン草刈り機による省力的畦畔管理 講話・実演」

「傾斜の多いところでは、除草の省力化・労力の軽減に繋がりそう。」「思っていたより簡単に操作できた。」と実演を通じて、農業機械について学習しました。

今後も次世代型農業である「スマート農業」について学んでいきます!!!

また、ご協力頂いた多くの企業様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

作物報告③【植物科学科】

先日より岩舟農場にて3年生による機械による田植え実習が始まりました!

これは手植え作業と機械植え作業での違いを、生徒達で考えると共に、機械作業においての稲作経営の経済面・労力面での利点・欠点を学習するために行われました。

運搬車に植え付ける苗を載せ、出発!!

田植機の操作。

1.苗を載せ乗車後、ハンドルをきり旋回

2.マークに合わせ停車し田植機後部を下ろす

3.植え付けボタンを押し、マーカーを目印に前進

4.対面の畦に着いたら交代

前年経験した生徒も中にはいましたが、初めて乗車した生徒が多く、「まっすぐいかなかった。」「機械は難しい。けれど手植えよりはやい。またやりたい。」という声もありました。

植物科学科、学年ごとに植え付けを行っています!

〇2年生

〇1年生

引き続き生徒達の力で植え付けを行っていきます!!!

ブドウの摘粒【植物科学科】

本校水田田植え

植物科学科3年生作物専攻生によって、本校水田での田植えが6月3日始まりました。

本校水田の水稲は小規模ながら手植えを行いました。調査・研究を中心に活用します。

また、岩舟農場で機械を使った大規模な農作業と比較して学習していきます。

同日、植物科学科2年生土地利用コースの生徒でサツマイモの定植、ダイズの播種を行いました。これから、作物の栽培管理の方法を学んで行きます。

いまいずみ児童館での交流活動

高校生たちも、はじめは緊張していましたが、実習をとおして高校生らしく野菜苗の植え方やたねのまき方を丁寧に教えていました。

支柱たてや水やりまで一緒に行い、終了することが出来ました。日頃の実習の成果を子供たちに伝えることが出来た貴重な体験・時間でした。

シャインマスカットのジベレリン処理

処理を行った房と未処理のものを区別するためジベレリンの液剤を食紅で赤く染色しているので、実習着や顔を赤く染めながら頑張りました。

おたすけムギの播種

植物科1年生「農業と環境」の実習の様子です。

スイカを栽培するにあたりスイカのツルの固定やスイカへの泥はね防止、雑草抑制などを目的に大麦「おたすけムギ」を蒔きました。

まず雑草が生えデコボコした畑を一人一人が農具を使い、除草し平らにならす作業をしました。

その後、40人で協力して畑に均等に麦を蒔き、土を被せ作業を終えました。

限られた時間の中で集中して実習に臨んでくれました。

「おたすけムギ」とは・・・

暑さに弱い大麦の性質を利用し、本来は秋にまく大麦をあえて春~初夏にまき、その後、暑さによって地表面を覆うように枯れていきます。隣接する作物の生育を邪魔せずに雑草抑制や地温抑制、排水性の向上、土壌流出防止などに役立ちます。

ポリマルチと違い、使用後にゴミとして廃棄する必要もなく、環境対策としても注目されています。また、すき込むことで地力維持や緑肥としても役に立ち、土壌改良にもつながります。

植物科学科では持続可能な農業の1つとしてマルチムギを取り入れ学習しました。

シャインマスカットの整房の実習をしました。

作物報告②【植物科学科】

岩舟農場では先日より田植えが始まりました!

天候にも恵まれ、機械のトラブルもなく順調に植え付けが進みました。

その後

植物科学科1年生で手植え実習を行いました。

・苗を3~4本とる

・機械で植え付けたが植え付けられなかった所(欠株)を植える

・畦際にひもを張りマークされた所に植える

初めて体験する生徒が多く、慎重に水田に入りました。

「楽しかった、次いつやるんですか?」

「機械は速いけど、昔は大変だったんだなぁ」

といろんな声が聞こえました。

田植えはまだ始まったばかりです!!

生徒達の力で植え付けを進めていきます!!!

作物報告①【植物科学科】

先日、岩舟農場にて3年生による苗の生育経過及び観察が行われました。

自分達が播種した苗・その1週間前に2年生で播種した苗を比較しました。

教科書を参考に

・イネの生育度合いを表す葉齢数を数える

・各部位の名称の確認

・対象2本のイネのスケッチ

現在の生育ステージがどの付近にあり、

この後どうなるのか・生育経過からいつ頃田植えの時期になるのか予想しました。

イネの苗1本から多くの事を学んでいます。

とちぎの星播種

これから、育苗をして来月田植えに向けて無事に育つことを願います。

種籾の選別

昨年は新型コロナウイルスの影響によって、消毒と播種を職員で行いましたが、今年は生徒で行うことができました。昨年度にできた本校の水田では昨年はあさひの夢でしたが、今年はとちぎの星を栽培します。岩舟農場ではコシヒカリと山田錦を栽培しています。

2年生作物の授業では畑への黒マルチ敷き、トウモロコシの播種も行いました。

メロンの定植【植物科学科】

3年生の野菜専攻生でメロンの定植を行いました。

今年度も約320本を定植しました。昨年度はコロナの影響で生徒達で定植を行うことはできませんでしたが、土耕栽培に移行してから初めてメロンの定植作業を生徒達で行うことができました。

これから約4ヶ月間大切に育てていきたいと思います。

イネの種まきを行いました!

新学期を迎え、田植えに向けた準備が進んでいます。

本日、植物科学科2年生(土地利用コース)は岩舟農場にての実習が初めてとなりました。

その1回目としてイネ(コシヒカリ)の種まきを行いました。

・育苗箱を播種機にのせる ・種籾を入れる

・覆土する土を機械に入れる ・できた苗箱を育苗機に入れる

4つの行程を生徒達は分担し交代しながら作業を行い、

どのようにして種まきが行われるのかを学習しました。

次週は3年生で種まきを行います。

田植えまでに順調に育つと良いですね!!!

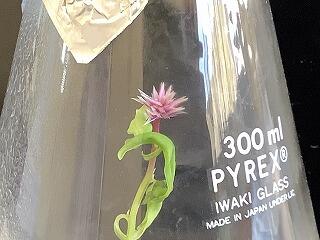

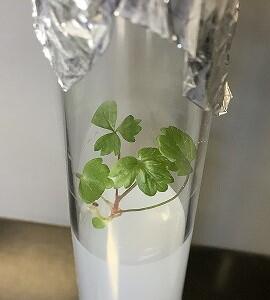

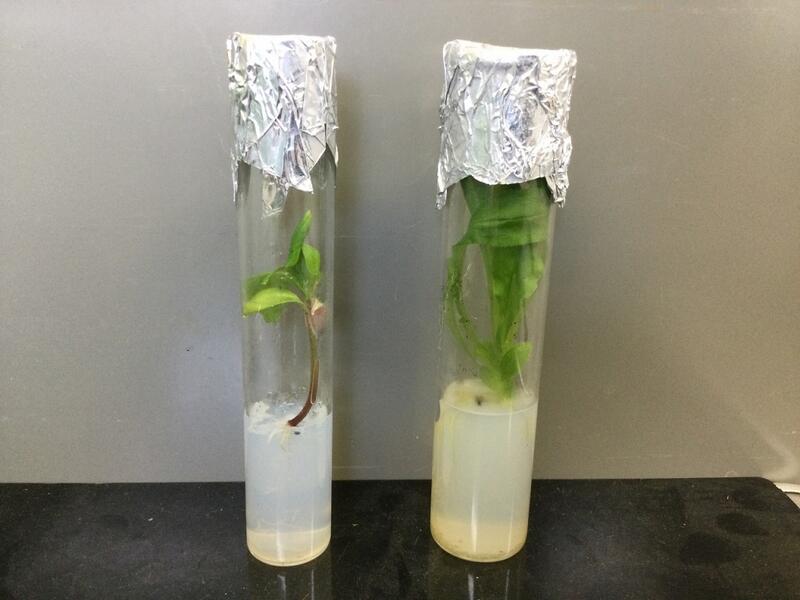

ケイトウの花が咲きました!(無菌播種、継代培養)【植物科学科】

つぼみができてから毎日観察し、やっと開花を確認することができました。やったね!

この他にも、花が咲きそうなものがあったので、今後の成長に期待しましょう♪

継代培養の実験【植物科学科】

ピンセットで植物体を取り出す 取り出した植物体を新しい培地に植え付ける

継代培養とは、一定の期間ごとに、培養している植物体を新しい培地に植えかえ、養分を補ってあげる移植操作のことをいいます。

白衣を着て、無菌操作室に入り、クリーンベンチの中で慎重に無菌操作をしました。

継代培養をしたものがこちらです。すくすく成長してくれることを願います。

今年度最後の授業が終了しました。1年間お疲れ様でした♪

春夏に向けて【植物科学科】

野菜部では来年度の春夏の露地栽培に向けて準備を始めています。

今回は新野菜班で線引きからマルチ張りを行いました。

初めて使用する農業機械でしたがきれいにマルチを張ることができました。3月中旬頃に野菜の定植を行う予定です。

小麦の管理【植物科学科】

昨年11月にたねまきを行いました。

機械を使用し、すじになるようにたねをまきました。

冬は定期的に踏圧実習。

霜による根の浮き上がり防止や分げつの増加、倒伏防止など、さまざまな効果があります。

そして、先日は追肥実習を行いました。

学校では最初に行う元肥の量が少なかったため、分げつ最盛期に追肥を行いました。

株元にパラパラと少量散布。

この後、節間の伸長及び春の出穂と少しずつ進んでいます。

この小麦を収穫・調製を行い、そして小麦粉に加工して製麺作りを行う予定です!

今後が楽しみです!

ワイルドストロベリーの発芽(無菌播種)【植物科学科】

もう発芽しないのかなぁ~。とあきらめかけていましたが、約4ヶ月たってやっと発芽し、成長しました。

もともとワイルドストロベリーの発芽は播種から20日~1ヶ月くらいだと言われていますが、それにしても遅いですね。

3月からは継代培養を始めます!

春に向けての水田整備【植物科学科】

堆肥を均一に散布して、土壌中の養分の濃度に差が出ないように気をつけます。

水路と入水口付近に溜まった落ち葉や泥などを取り除き、水の流れをスムーズにしました。

場所によっては、水路のフタを持ち上げなければならず、

生徒から「重くて大変だった。フタを戻すときもケガに気をつけて慎重に戻しました。」との声がありました。

3学期の授業も残り少なくなってきましたが、田植えの準備や湛水、畦の管理などを計画的に行っていきます。

土壌医検定の放課後補習【植物科学科】

植物科学科2年生の今年度の資格取得は、12月12日に「日本農業技術検定」を受験し、この後、2月14日に「土壌医検定」と2月21日に「全経簿記能力検定」を受験する予定です。

次の受験は、土壌医検定ですが、この資格は「農作物生産と土づくり」について理解を深めることができます。本科の選択授業のひとつに「栽培環境」という授業があり、この授業は土壌を中心に学習する授業になっています。

よって、授業で学習した専門性をさらに高め、その力試しとして土壌医検定を受験しています。

生徒の中には、普通科目を履修している生徒もいるため、その生徒を対象に毎週木曜日の放課後に、これまで16回の補習を行ってきました。

また補習では、栽培環境の授業を受けている生徒でも自主的に勉強したい生徒も参加し、お互いにわからない問題を教え合いながら、みんなで学習しています。

土壌医検定まであと10日!

これまでやってきたことをすべて出し切れるように、合格を目指して頑張りましょう!

メロン栽培の準備【植物科学科】

栽培予定の温室は土耕温室です。先週、植物科学科2年生が温室の土を掘り起こし、その後、1年生が元肥(カニ殻、魚粉、米ぬか、本校産堆肥など)を施しました。

そして、今週(本日)は、温室内のコンクリート枠に土を戻す作業をしました。

〇温室北側の作業風景(新2年生で土地利用コースの予定の生徒たち)

〇温室南側の作業風景(新2年生で園芸植物コースの予定の生徒たち)

〇土を戻し終わった土耕温室

この後、管理機で何回か耕うんをして土をなじませます。

そして、かん水チューブやマルチを設置すれば、あとは苗の定植です。

現在、特色選抜入試や一般選抜入試と「入試モード」になっていますが、次年度に向けて着々と畑の準備が進んでいます!

こちらは動物科学科が使用していた「農業と環境」の畑で、黒い山は堆肥です。

露地野菜の畑の準備も進んでいますよ!

防風林の管理【植物科学科】

岩舟農場には風を防ぐため水田と果樹園との間に多数の防風林があります。

近年、水田一部は防風林下で朝日が入らず、光が入らない事が起こっています。

植物に光が当たらないことにより、徒長している1つの原因と考えました。

この日は剪定を前もって先生方で部分的に切っておき、生徒実習にて枝の片付け作業を行いました。

細かく枝を分断し、チッパーという機械で粉砕。

枝の跳ね返りや機械への巻き込まれなど、実習を行う際の危険性・注意点をしっかりと認識させ行いました。

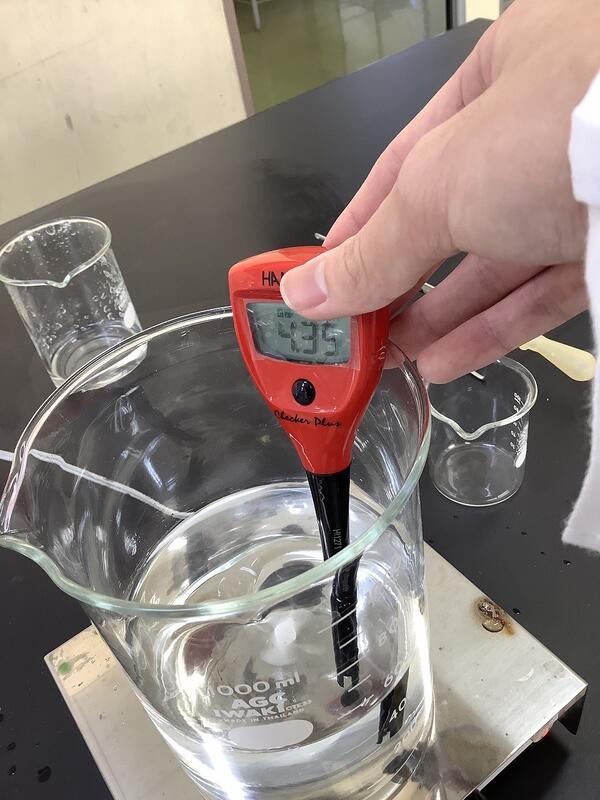

MS培地の作製(継代培養用)【植物科学科】

培地とは、植物の細胞などを人工的に育てるための栄養を含んだ土のことで、成長に必要なすべての養分が含まれています。

培地にはたくさんの種類がありますが、植物の組織培養用に開発され、現在最も広く用いられている培地がMS培地です。

MS培地作製の手順は次の通りです。

まずは、ホールピペットやメスピペットを使い、5種類の溶液を一定量はかり取ります。

その後、スクロース(ショ糖)を入れ、混ぜ合わせます。

次にpHの調整を行います。簡易pHメーターを使ってpHを計測し、水酸化ナトリウムや塩酸を使ってpH5.8±0.1に調整しています。

次にゲランガムという培地を固まらせる固化剤を入れ、ガスバーナーで加熱しながら透明になるまで溶かします。

培地が完全に透明になったら、培養容器に一定量ずつ分注していきます。最後に、アルミでふたをし、日付と班番号を記入します。

最後にオートクレーブに入れて滅菌を行います。

完成したMS培地がこちらです。しっかり固まりました♪

次回は、完成した培地を使って、これまで栽培してきたケイトウとヘリクリサムの継代培養を行います!

フラワーアレンジメント実習【植物科学科】

ボックスフラワーは、箱を開けた時の感動やサプライズギフトとして人気の高いアレンジメントです。

箱の中にオアシスを入れ、バラ・カーネーション・ガーベラ等をバランス良く指していきます。

1時間という短い時間でしたが、全員完成することができました。

麦踏み【植物科学科】

1/12日(火)

1年生総合実習にて麦踏みの実習を行いました。

麦踏みは、ローラーなど今は機械でやる事が主流になっていますが、昔ながらのやり方で足で踏圧しました。

麦踏みをすることによって、根張りをよくし霜柱による根の浮き上がりを防止します。

また分げつの増加や倒伏を防止するなどの効果もあります。

年前に2回行い、今日は3回目の麦踏み。

あと1回程度行います!!!

また次年度の準備として、ハウスのビニールの張り替えを行っています。

この日は、サイドのビニールの取り外しを行いました。

上下のパッカーを外し、ビニールを回収してたたみました。

この後、新しいビニールを取り付けて次年度の育苗管理に備えます!!

イチゴの収穫開始【植物科学科】

植物科学科の1年生が始業前に登校して7:40頃から作業しています。

有志で参加している生徒たちです。意欲がありテキパキと作業しています。

月・水・金が収穫日ですが、毎回4~6人の生徒が参加しています。

また、イチゴ温室では、IPM(総合的病害虫管理)の一環として天敵製剤を導入しています。

害虫であるハダニを食べるチリカブリダニとミヤコカブリダニを放飼しています。

(画像:有限会社サギサカのHPより引用 左:ハダニ 右:チリカブリダニ)

放飼して、すぐ効果が現れるわけではありませんので、長期的なスパンで観察していきます。

ちなみに天敵となるカブリダニは、このような容器に入っています。

培養物の観察(無菌播種)【植物科学科】

今日は、年内最後の授業でした。

班のメンバーで話し合いながら、これまでの実験結果をレポート用紙にまとめました。

10月27日(月)に無菌播種をしたケイトウ(左)とヘリクリサム(右)は、約2ヶ月でこんなに大きくなりました!!

大きく成長したのはいいのですが…ちょっと窮屈そうにも見えますよね?

培養物をこのまま培地に入れて放置してしまうと、培地の栄養がなくなり、栄養不足で枯死してしまいます。

そのため、1月からは、養分を補うために新しい培地に植えかえる「継代培養(けいだいばいよう)」を行う予定です♪

今後の成長も見守っていきましょう!

農業科課題研究発表会【植物科・農業科】

聴取者として植物科学科2年生が出席しました。

2年生は、次年度の課題研究の専攻班(作物・果樹・野菜・草花)を決定するという目的もあります。

話は変わりますが、明日19日(土)は、本校を会場にして危険物取扱者試験が行われます。

2学期に入ってから植物科学科1年生は、放課後に補習を受けて対策をしてきました。

丙種、乙種4類ともに受験者は合格を目指して最後まで頑張ろう!

水田内の土の採取【植物科学科】

岩舟農場にて、植物科学科1年生が水田内の土を採取しました。

採取したサンプルは土壌診断にかけられ、その結果をもとイネに必要とされる肥料成分がわかります。これにより、翌年の施肥計画を立てることができるのです。

まずは土の採取です。1田区につき5カ所、移植ごてを使って表層1cmを取り除き、その下の層15cm程度採取しました。

土はとてもゴロゴロしていて硬く、掘ることが大変。

採取した土を細かく砕きます。水分も多くなかなか細かくなりませんでした。

この後、ハウス内でさらに土を乾燥させ、パサパサの状態にします。

乾燥させたものを土壌診断にかけ、その結果を見て肥料過多や不足をデータとしてみて、次年度の肥料散布計画に役立たせます。

植物栽培に重要な「土づくり」を学んでいます!!!

ベジタブルプラント今福の見学【植物科学科】

レタスの植物工場として、下野新聞に記事が掲載され(2019.11.26)ずっと気になっていた企業です。

敷地面積は35坪ほどで、整理整頓されたきれいな環境でレタスが栽培されています。

たねまき後、約40日で収穫できるとのことで施設の能力を最大限に発揮し、限られた空間で効率よく生産することの重要性を再確認しました。

収穫・袋詰めしたレタスは、品質を2週間保つことができると聞き、驚きました。

お忙しい中、見学させていただき代表の長山様、そしてベジタブルプラント今福の皆さま、ありがとうございました。

栃木西中学校出前授業(フラワーアレンジメント)

本日、植物科学科1年生アレンジメント3人娘は栃木西中学校へ出前授業にいってきました。中学2年生17名を対象に、ボックスフラワーアレンジメントについて授業を行いました。

ボックスフラワーとは、箱の中に花をアレンジメントした人気の高いフラワーギフトです。

使用した花材は、本校で栽培したトルコギキョウと千日紅、カーネーション、カスミソウです。大きい花トルコギキョウ➫カーネーション➫千日紅➫カスミソウの順番にさしていきます。

はじめは、緊張しているせいかなかなかお花をさせませんでしたが、徐々にコツをつかむとみなみさん上手にアレンジすることができまた。

栃木西中学校のみなさん、ありがとうございまいた。

麦の播種【農業科・植物科学科】

播種時は非常に雨が少なく乾燥した土だったため、3年生が播種を行う際には足下の土がかなり緩く、うまく播くことができませんでした。

一度機械で締め固め翌日1年生で再チャレンジ!

締め固めた効果もあり、1年生ではうまく播くことができました。

前の人が歩いた後のマーカーを目印にして、前の人を追うようにして歩きました。

機械を持って歩くと、播種→覆土→沈圧と播種機が自動で行ってくれます。

「ちょっと曲がった」とか「播種機使って播けて楽しかった」と生徒の声。

2週間後、3年生・1年生で発芽している状況を確認しました。

またこの日は改めて播種した面積も計測しました。

この後、生育調査やその後の管理について学んでいきます!

ケイトウとヘリクリサムの観察(無菌播種)【植物科学科】

約1ヶ月でこんなに成長しました!(左の二つがケイトウ、右の二つがヘリクリサムです。)

下の写真のように雑菌に汚染されてしまったもの(カビが生えてしまったもの)もありましたが、全体の8割くらいは成功することができました!

播種したものは、このような培養室で温度や照度を一定に保ち、管理しています。

今後もすくすくと成長することを期待しましょう♪

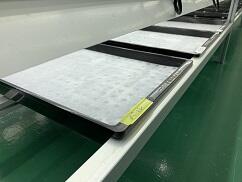

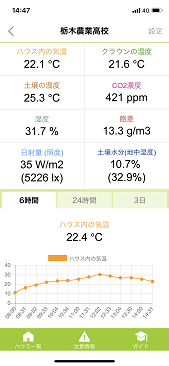

いちごfarmo設置【植物科学科】

「いちごfarmo」を設置しました。

アプリをインストールしてセンサーを登録すると・・・

気温、クラウン(いちごの株元)の温度、地中温度、CO2濃度

湿度、日射量、飽差(水蒸気の空き容量)、土壌水分量

がわかります。

またアプリで「気温30℃以上」になると、お知らせが入るように

していますので、温室を見に行く回数(時間)がぐっと減ります。

ぐっと減るといいましても、必ず朝夕はイチゴとミツバチの状態を

観察・確認していますよ

本校水田にて(稲刈り・脱穀)【農業科・植物科学科】

10月初旬に2、3年生を中心にして稲刈り実習を行いました。

岩舟農場では機械による収獲、本校では鎌を使っての刈り取り実習でした。

「機械を使った方が早い」「収獲できて良かった」と、生徒は機械と手刈りの

どちらも経験し、労力や作業時間の違い等を学びました。

また、天日干ししておいた稲の脱穀実習が先日より始まりました。

脱穀すると穂(籾)と茎にわけられます。

生徒達は足踏み脱穀機を使用して、稲株を回しながら脱穀しました。

回転速度、稲株の量など生徒同士で考えながら実習を行いました。

この後、選別・調製作業を行い、収穫祭に使用する予定です!!!

植物科学科2年生インターンシップ代替行事【植物科学科】

下都賀地区の4Hクラブの方々をお招きし、働くことの意義や地域貢献、経営する大変さやこれまでの経験などについて話していただきました。

内容としては・・・

「イチゴのことは父親に聞くことができるため、私は普通科の高校に進学し、経営について研究するため都心の大学に進学しました。」「海外派遣研修を利用して、14か月間、海外の農業について学びました。今は英語が話せますが、高校時代の英語の成績はさんざんだったんですよ。」

などなど、今日に至るまでの経緯を生徒にわかりやすく赤裸々に語っていただきました。

生徒の感想では・・・

「農業はつらく、お金が稼げないイメージでしたが、工夫ひとつで農業は変わることがわかりました。」「海外の農業は耕地面積や農業機械が大きく圧倒されました。」「人生のターニングポイントについて話しを聞くことができました。このことをいかして自分の進路を実現したいと思いました。」

今回の行事によって、今後の高校生活や進路実現について、これまで以上に前向きに取り組もうとする生徒の様子がみられました。

4Hクラブ、下都賀農業振興事務所の皆様、お忙しい中、ありがとうございました。

土性の判定【植物科学科】

11月に入り作物の栽培管理が一時的に落ち着いてきたことから、

植物科学科1年生の「農業と環境」では、土壌について学習しています。

土壌は・・・

母材(岩石が風化を受け、小さな粒となったものや火山灰など)と

腐植(動植物など遺体が分解され、さらに微生物によって再合成されたもの)

によってできています。

地域によって土の特性はさまざまで、粒子についてみると、

その直径によって粘土・微砂(シルト)・細砂・粗砂と分類されます。

これらのさまざまな大きさの土の粒子が

どのような割合で混ざっているかを示したものを「土性」といいます。

(実教出版 農業と環境新訂版 より引用)

今日は、土性について判定試験を行いました。

サンプルは・・・

A:露地栽培の畑の土壌

B:ガラス室内(施設栽培)の土壌

C:本校水田の土壌(開墾して8か月)

の3つです。

グループに分かれて、生徒ひとりひとりがそれぞれの土壌を細長くしていきます。

その後、グループ内でA・B・Cのうちどの土壌が一番細くできたか、

できなかったかを確認しました。

来週の授業では「なぜ、このような差が現れたのか」について

検討する予定です。

ちなみに、一番細長くできた生徒は・・・こんな感じでした。

指先にあるのは比較として置いたシャーペンの芯です。

さて、来週の検討会が楽しみです

無菌播種の実験【植物科学科】

今回、実験に使用した植物は、ケイトウとヘリクリサムです。

無菌操作を行うため、クリーンベンチを使い、小さな種子を試験管内の培地に播種しました。

繊細な作業のため、緊張して手が震えてしまう生徒もいましたが、無事に終えることができました!

先週播種したヘリクリサムががこちらです。1週間でこんなに大きくなりました!今後の成長が楽しみです♪

ロックウール温室でのトマトの誘引作業【農業科・植物科】

『園芸植物コース(野菜・草花)』に分かれて学習します。

その中の野菜では、土壌の代わりにロックウールという資材を使ってトマトの栽培をしています。

今日は、農業科の3年生がトマトの誘引作業を行いました。

誘引のヒモを引っかけるパイプ(梁)よりもトマトが伸びています。

トマトの成長点を適当な高さまで下げて右側にスライドさせます。これを繰り返していきます。

黄色い紙を中心に見て、左の一列が誘引作業後、右の一列が誘引作業前です。

トマトの植物体の表面にはワックスのような成分があります。

管理作業後は指先がこのようになります。頑張った証ですね

また、今日は栃木地区の中学生が授業参観に来ました。

高校生の熱心に取り組む姿が中学生に伝わったことでしょう

とちぎものづくりフェスティバル《フラワー装飾》出場【植物科学科】

10月24日(土)に栃木県央産業技術専門校にて、植物科学科2年生大類なずなさん、若菜亜海さんが出場してきました。10月から計10回、放課後に練習してきました。

競技内容は、バスケットアレンジメントとブートニアです。バスケットアレンジメントでは、30分間でドーム型のアレンジメントを作成していきます。

県内の農業高校計8名が出場しました。

《バスケットアレンジメント》競技時間30分

《ブートニア 》競技時間20分

競技を終えて・・・

《大類なずなさん》

先週、私はフラワー装飾の大会に若菜さんと出場してきました。

大会の練習は一ヶ月ほど前から始め、お花の組み合わせやバランスなど何度も練習しました。

当日は、とても緊張しましたが、納得のいく作品ができたので満足しています。他の選手の作品は、非常に完成度が高く驚きました。練習期間から大会当日までとても良い経験ができました。

来年度も是非フラワー装飾に挑戦したいと思っています。指導して下さった先生に感謝したいです。

《若菜亜海さん》

練習している時は、決められた長さにカットしたり、花の配置に苦戦しまし時間内に完成するか不安でしたが、毎日練習することで少しずつ上達することができました。

本番では、周りの雰囲気に圧倒され、少し焦りましたが時間内に終わらせることができました。貴重な体験をすることができました。

来年度は、さらに練習して入賞できるように取り組んでいきたいと思います。

イチゴのマルチ張り【農業科・生工科・植物科】

定植は9月24日(木)に植物科学科2年生で作業を完了させています。

あれから1か月が経ち、根がしっかりと活着して植物体として成長が安定してきたため本日実施しました。

このあと花芽の発生にあわせて温室内にミツバチを導入します。

畑の途中報告【植物科学科】

あれから1か月から1か月半が経ち、小さかった植物体がそれらしい野菜のかたちになってきました。

手前や中ほどはダイコン。奥はサトイモ。

ハクサイ、ブロッコリー、レタスなど。

昨日(10/18)、男体山が初冠雪でした。季節が少しずつ冬に移り変わっていますね

オーストラリアへのイチゴ輸出プロジェクト1【生工科・植物科】

このプロジェクトは、日本のイチゴをオーストラリアに輸出するための栽培管理マニュアルを作成することが目標です。

そして、オーストラリアのお客様が「購入され、召し上がり、体調を崩さない」という品質保持や食中毒防止についても調査・研究をしています。

露地栽培のイチゴは、オーストラリアは輸入しません。このことを想定して本校敷地内の温室で試験区(10月9日に定植)を設定し、生育調査を行っています。

現在、品質保持について果実の硬度ついて注目し、プランターごとに肥料成分の差をつけて調査しています。

実現まで数年はかかる見通しです。コツコツと頑張っていきましょう。

シャインマスカットの収穫【植物科学科】

袋の中のブドウが病害果の少ないもの、粒の形がいいものなどの確認をし収穫。

今年は7月の長雨と8月の猛暑により病気も多く出てしまいましたが、その中でもよい房を収穫しようと一生懸命作業に取り組みました。

実習の後半には自分たちで収穫したシャインマスカットを試食。

小さい粒、黄色の粒で味の違いが出るのかを確認しながら試食しました。

それぞれ好みが分かれたようですが、美味しいとの声が多く聞こえてきました。

作物部報告【農業科・植物科学科】

岩舟農場にて3年生による酒米・山田錦の稲刈りが始まりました。

3年生はコンバインに初めて乗車。先生の指示の下、刈り取り作業を行いました。

本校で手刈り実習を経験した事もあり、

「機械での収穫は早いですね。」

「怖かった。けど楽しかった。」

と生徒の声。とても良い収穫体験になりました!!!

酒米については収穫・調整後、例年通り飯沼銘醸株式会社様に納品。

栃農産酒米を使った日本酒になる予定になっています。

1年生の実習では精米について学びました!

玄米を精米すると、白米と糠にわかれます。

この日は精米を行い、白米の袋詰めを行いました。

白米を袋に入れ計量。その後蝶結びに縛りました。

「縛るのが難しい。けど慣れてきてうまくなってきた。」

「計量一回でぴったりになった。」

などと、生徒の声。楽しくまた正確に実習を行いました。

無事完成!!!

綺麗にできました!!!

水田完成!【植物科学科】

新型コロナウイルス対策による休校期間中は、教職員が水田の枠作りから水口作りまでを行いましたが、その後の田植えからの調査・管理は農業科3年作物専攻生・植物科学科2年土地利用コース選択生で行いました。収穫まで残り2週間、多くの生徒・教職員の協力によって今日に至ります。心より感謝申し上げます。

イチゴの定植【植物科学科】

生食の他加工品に使っても甘みと酸味のバランスが良いとの理由で今年度も「とちおとめ」を栽培していきます。

朝夕や授業などで栽培管理を行っていき、良いイチゴを作っていけるように頑張りたいと思います!!

また並行してJGAPの維持にも取り組んでいきます。

無菌操作の実技テスト【植物科学科】

植物バイオテクノロジーの授業でよく使うのが、下の写真にあるクリーンベンチという実験装置です。

このクリーンベンチは、操作台内にきれいな空気を流すことで、菌のいない無菌環境を作り出すことができます。

植物バイオの多くの実験では、雑菌が混入しないよう正確な無菌操作が求められます。今後の実験に向けて、無菌操作の手順を学ぶことができました!

実験器具の殺菌 ガスバーナーの準備

ハクサイの定植【植物科学科】

セルトレイから苗を取り外し、根鉢を崩さないようにしてひとつひとつ丁寧に作業しました。少しヒョロッとした徒長ぎみの苗は、子葉の下まで土を盛って今後の成長を促します。

苗を運ぶ生徒、植え付ける場所にあらかじめ穴を掘る生徒、定植後の苗にジョウロやホースでかん水する生徒など、役割分担をして作業することができました。

クラスメイト同士で力を合わせて約400株を定植しました。また、この日はダイコンのたねまきから一週間後です。生徒たちがしっかりと朝のかん水を行った結果が現れました。

今後も管理作業が続きますが、粘り強く取り組んでいきましょう!

収穫始まりました!!【植物科学科】

梅雨が長引き、生育不良が心配されましたが無事収穫が行われています。

9/8(火) 植物科学科1年生の手刈り実習が行われました。

ほとんどの生徒が初めての稲刈り体験。

のこぎり鎌を使い、怪我をしないよう気をつけながら刈り取りを行いました。

その後イネを縛りひとまとめにし、天日干しする準備をしました。

「楽しかった、もっと刈りたかった」という生徒の声もあれば、

「鎌が怖かった、疲れました」という声もありました。

貴重な収穫体験となりました!

随時収穫を行って行きます!

ダイコンのたねまき【植物科学科】

1時間目は、たねまきに関する講義で「畝があることによって作土層を確保していること」や「嫌光性種子であるため土中のたねの深さやしっかりと覆土すること」などについて説明を受けました。

2時間目に畑に移動し、2人ペアになって作業開始です。指で穴をあけたり、たねをまき覆土するなど確認しながら丁寧に作業しました。

さて、大切なことはこの後の管理作業です。発芽し、土壌に活着する(根付く)までにかん水作業を継続して行います。

たねまきをした翌3日(木)から、当番制でかん水を行います。今日がその初日で、朝7:30に登校して作業しました。

発芽・活着後も病害虫の有無や薬剤散布など観察や管理作業があります。高品質のダイコンを目指して、みんなで協力して頑張っていきましょう!

水耕栽培温室トマト苗定植【植物科学科】

植物科学科1年生が26日(水)の「農業と環境」の授業で、水耕栽培の温室にトマト苗を定植しました。養液が循環するベッドの上に株間40cmの間隔で苗を置いていきます。

苗の位置が決まると次は誘引です。トマトの上部にクリップがついたヒモを設置して、主茎と葉を傷つけないようにしてクリップで留めました。

作業が一段落したら先輩の出番です。翌週31日(月)の「総合実習」で、農業科3年生の野菜専攻生が誘引の確認やトマトの成長にあわせてクリップを留め直しました。また、苗の先端付近にトップリングをつけ、トマトが真っ直ぐ伸びるように管理しました。

全体の管理作業をとおして、茎を折ってしまうことがありました。

1年生では実習後、折ってしまった苗の数を調べて収入として見込めなくなってしまった額について確認しました。

消費者に安全・安心の生産物を提供することを理解しつつ、しっかりとした農業経営の重要性も理解して実習に取り組んでいきましょう!

《のうくっく》は本校卒業生が制作