文字

背景

行間

最新情報

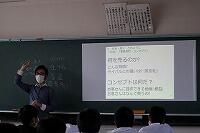

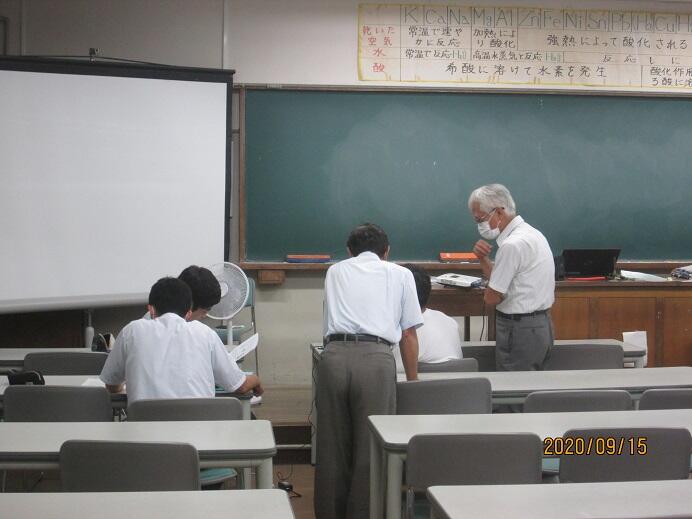

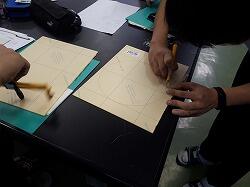

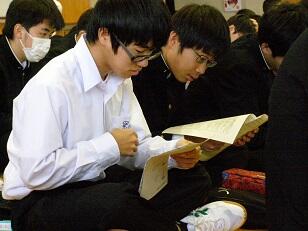

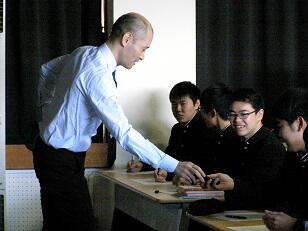

大学出前授業

地域デザイン科学部 藤原浩巳先生「コンクリートの世界への誘い」

田幡憲一先生「小学生の理科からテーマを探す」

地域政策学部 西野寿章先生「政治経済のグローバル化と地方の変貌-農山村と地方都市中心市街地の現状を考える-」

人間発達文化学類 井実充史先生「『おくのほそ道』を読む」

貴重な講義をありがとうございました。

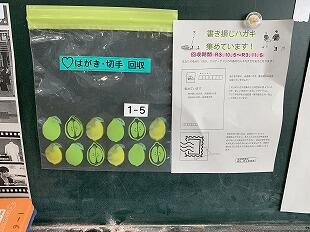

アジア学院への書き損じハガキ等支援、活動中です!

現在アジア学院では、未使用のハガキや書き損じハガキ等を集めて公共団体に買い取ってもらい、その費用を学院生の渡航費や奨学金の一部として活用しています。アジア学院で学んだ学生が、将来アジア・アフリカの農村に戻り農業などの発展に活躍出来るよう、大田原高校としても協力したいと考えています。

また、この活動を通して大高生が改めてSDGsについて考える機会にもしたいと考えています。

回収期間は11月5日までの1ヶ月間。各クラスの福祉・厚生委員が集まったものを係職員に届けます。集めている物は、

①未使用のハガキ

②書き損じハガキ

③未使用切手

④使用済み切手(切り取る際に余白を5~10ミリ残す)

の4点です。

もしご自宅で眠っているものがありましたら、是非ご協力をお願いします。

各クラス、回収袋を後ろの黒板に設置。

ホームページ訪問者1,000,000を越えました!

今後も情報の発信に努めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

とちぎテレビで大高が紹介されます

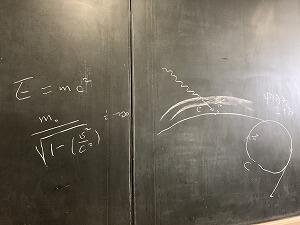

SSH サイエンス特別講座〜物理のつどい〜 本年も実施!

講 師:大槻義彦 氏

実施日:令和3年7月21日(水)14:00〜16:00

参加者:大田原高校 30名(3年1名、2年15名、1年11名、職員3名)

黒磯高校 5名(2年4名、職員1名)

計 35名

内 容:物理学の考え方の話からスタートし、物理の基本法則、光速度不変の原理、そして、相対性原理についてのご講義を頂いた。講義後の質問タイムでは、生徒のどんな質問にも的確に答えていただけ、生徒は貴重な経験をすることができた。

次回の実施は、8月23日(月)に実施される。

SSH 3学年 英語活用発表会

1,2年生で取り組んだ課題研究の内容を、英語でポスターにまとめ、英語で発表します。英語科教員が評価し、最後にALTのウイリアム先生から講評をいただきました。

中には、アクセントや息継ぎの場所の確認までして発表に臨んだ生徒もいたようです。気合いが入っていますね!

今日の発表会の様子は、8月23日(月)にとちぎテレビで放送される予定です。是非ご覧ください。

野球応援の練習風景

夏の高校野球を彩る野球応援。スタンドでのパフォーマンスは練習のたまものです。今年も、団長を中心に日々練習に励んでいます。

本日から吹奏楽部も加わり、いよいよ本番間近といったところ。

応援団の応援のもと、野球部の活躍と勝利を期待しています!初戦は13日(火)栃木県営球場の第2試合となっています。頑張れ大高野球部!!

写真は、お昼休みの中庭の練習風景です。今日はとちぎテレビの取材もありました。8月の放送が楽しみです。

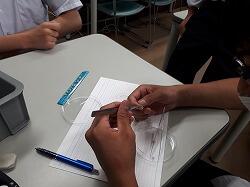

救急救命講習

インターハイ予選が終わり、多くの部活動で3年生が引退していく中、次代を担う2年生各部の代表と、1・2年生の保健委員、さらに将来医療系を志望する希望者など、総勢43名で救急救命と熱中症対策の講習を行いました。

最初こそぎこちない様子でしたが、馴れてくると生徒同士で声を掛け合いながら、力強く真剣に実習に取り組んでいました。

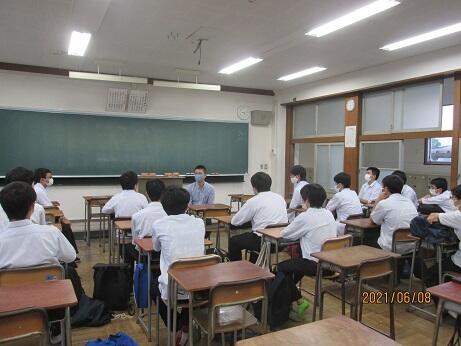

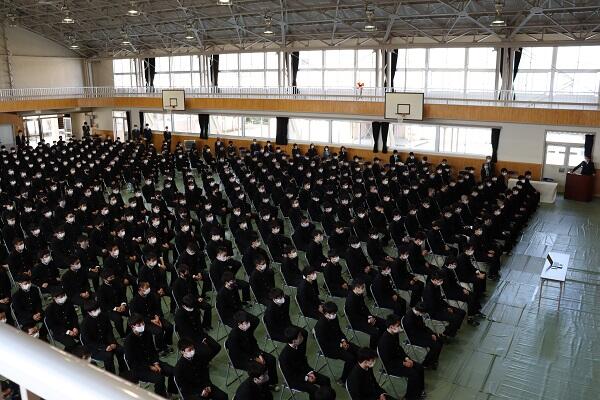

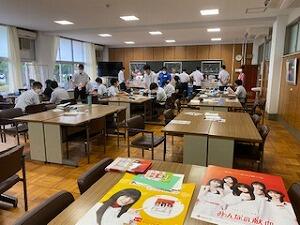

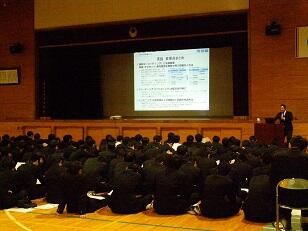

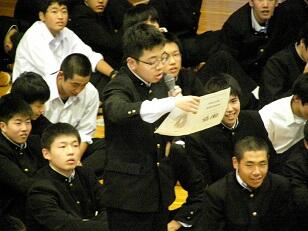

キャリア教育座談会開催

キャリア教育座談会は、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で実施することができませんでしたが、今年度は、県内の方は直接ご来校いただき、また、県外の方はZOOMを用いて開催しました。

このキャリア教育座談会は、大学を卒業し、職業に就いている本校OBに、高校時代、大学時代、そして、働き始めてからの話を聞くことで、生徒自身のキャリア形成に役立てるものです。

今年は、本校を卒業して10数年経過したOB4名にご協力いただきました。貴重なお話をたくさん聞くことができました。このことを自分自身のこれからに生かしていってほしいと思います。ご参加いただいたOBのみなさん、ありがとうございました。

【2、3年生は体育館で、1年生はZOOMにより教室で参加】

【全体会終了後には、3つに分かれて直接話を聞きました】

球技大会

勝利のため、クラスのために一致団結して全力でプレーしました。

試合に出場していないときは、感染症対策のため声援を送ることはできませんでしたが、拍手とともに仲間の熱いプレーを見守りました。

結果は以下の通りです。

上位だったクラスはおめでとうございます!

下位だったクラスも、スポーツを通して絆を深められたのではないでしょうか。

お疲れさまでした!

〔総合順位〕

(1年)1位1組 2位5組 3位2・3組 5位4組

(2年)1位3組 2位2組 3位1・4・5組

(3年)1位5組 2位2組 3位1・3組 5位4組 6位6組

球技大会実施!

前日夕方の雨の影響で、グランドコンディションが心配されましたが、生徒会役員、体育委員、各部活動の生徒の献身的な取組により、無事開催することができました。当日朝早くから登校し、水たまりの水を取り除いたり、グランド整備をしたり、本当にありがとうございました。

【テニスコート、グランドの水たまりの水を丁寧に除去】

【グランド整備も念入りに】 【T先生も熱心に水取りを】

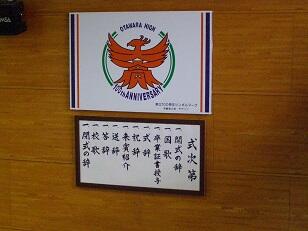

生徒総会実施!

5/6(木)に、生徒会役員を主体に生徒総会が行われました。

感染予防の観点から、今回はZOOMを用いた各HRでの開催となりました。

放送のみであった昨年と比べ、お互いに顔の見える形となり、生徒全員が携わることだという実感を得ることができたように思います。

初めての形式で準備に手間取る点もありましたが、生徒会役員の円滑な進行と全生徒・教員の連携もあり、概ね予定通りの総会となりました。

今回のノウハウを今後も活かせるよう、役員や教員間の間で反省・共有をしっかり行いたいと思います。

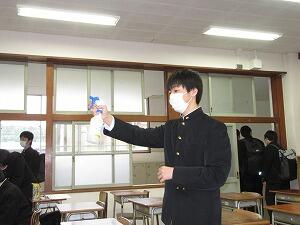

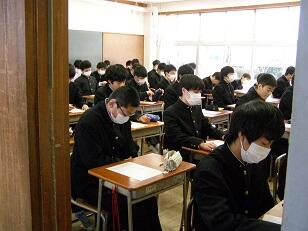

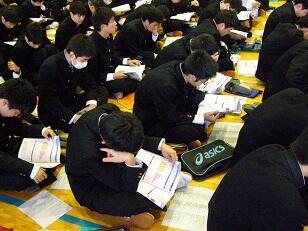

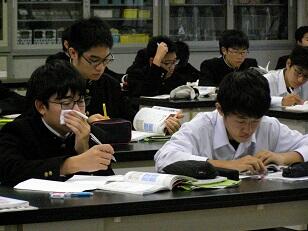

第1学期中間テスト実施

特に1年生は高校生となって初めての定期テストです。テストで力を発揮することも大切ですが、テスト終了後に理解が不十分であったところを確認し、復習し直すことはもっと大切です。大切な時間です。有効に使いましょう。

【3年生!貫禄です!】

緑の募金

5月18日・19日の2日間、福祉・厚生委員とJRC部員を中心に募金活動を実施しました。お昼休みにJRC部員が校内放送で募金を呼びかけ、各クラスの福祉・厚生委員が募金袋を手にクラスメイトから募金を受け取りました。今年入学した1年生も、しっかり活動していました。3学年16クラス+教員合わせての募金総額は22,616円でした。5月20日(木)、公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構に納めました。募金は栃木県の緑化推進に活用されます。

情報教育

栃木県は緊急事態宣言下ではありませんが、東京等の緊急事態宣言に鑑み、念のためZoomによるリモート講話になりました。急遽対応してくださった講師のKDDI横井様には大変お世話になりました。

第1学期始業式

新型コロナウイルス感染症対策のため、2、3年生は体育館、1年生は教室でZOOMを用いての参加となりました。それぞれの目標達成のために、今、できることを精一杯に取り組んでいきましょう。

【体育館の2、3年生】 【1年生は教室でZOOMを用いて】

令和3年度 入学式

満開の桜と快晴の中、200名が大高に入学しました。

安全・健康第一で、共に高め合っていきましょう!

令和3年度がスタートしました!

学校の桜も満開となりました。今年1年が実り多い1年となるよう、一生懸命取り組んで参ります。よろしくお願いいたします。

【学校の桜も満開です】

進学激励会

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、直接の対面ではなくZoomを使用しての激励会となりましたが、先輩たちから後輩たちに熱いメッセージが届けられました。

「令和3年2月福島県沖地震災害義援金」活動結果

また一年を通して行われているアルミ缶リサイクル活動の収益金も、生徒会の評議員が話し合った結果、今回の義援金とすることに決定しました。アルミ缶リサイクルの収益金は5,280円でした。

合わせて、28,260円を、3月19日 日本赤十字社 栃木県支部に納めました。

今回の地震で被災された方の、一日も早い復興をお祈りします。

今年度の募金活動の関連記事は、生徒会のページにもございます。

愛の献血に協力しました!

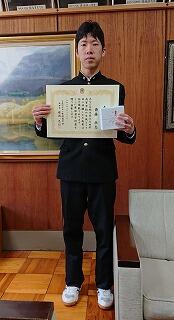

紫塚奨学団賞授与式

第73回卒業式

第2学期期末テスト実施

3年生にとっては、大田原高校での最後の定期テストです。3年間の思いを込めて、学んできたことを表現してほしいと思います。

【問題と格闘中!最後まであきらめるな!】

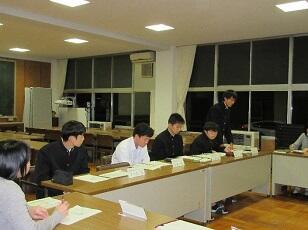

理型生物選択者 2、3学年勉強会

一週間前は課外授業はしないのが通例ですが、今回は3年生生物選択者が2年生生物選択者に教えるという形で課外授業を実施しました。

理型生物は学年に関わらず一つのチームです。チーム一丸となって支え合います。

JAXAのオンラインイベント 大高OBが携わっています!

このような中高生向けの広報イベントをJAXAは企画しています。

(JAXA相模原とオーストラリアからの中継です)

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hayabusa2.jaxa.jp%2Ftopics%2F20201120_eve%2F&data=04%7C01%7Ckoike-m04%40tochigi-edu.ed.jp%7C266c7e079536493ac1e108d88d48d237%7Cb55365deb91640fd92db92f27b9aa4e2%7C1%7C0%7C637414691210161334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xElciW1C0XGi20jlXJbaFzA%2FWp36eiah9str5sDZG2U%3D&reserved=0

はやぶさ2帰還・拡大前夜祭!

オンライントークイベント

小惑星「リュウグウ」の試料回収に携わる大高OB

「海」の研究者が宇宙の謎に挑む取組として、NHKでも放送されました。今後様々なメディアで取り上げられると思いますので、高野氏の活躍に注目してください。

理型生物選択者 課外授業の風景

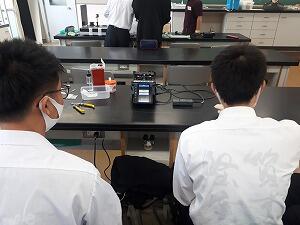

大学出前授業

大学の先生方にはお忙しい中、授業を行っていただき本当に感謝しています。ありがとうございました!!

陸上部、関東大会へ!

男子三段跳びに出場した2年生MR君は、3回目に13m80の跳躍を見せ、見事6位に入賞することができました。おめでとうございます。また、男子5000mに出場した1年生MH君は、県予選のタイムを上回る15分15秒を記録し、27名中10位となりました。

全ての部活動が少しずつ活動できるようになってきました。結果も大切ですが、そこに至るまでの過程が重要です。頑張れ、大高生!

【6位入賞! 2年生MR君の跳躍】

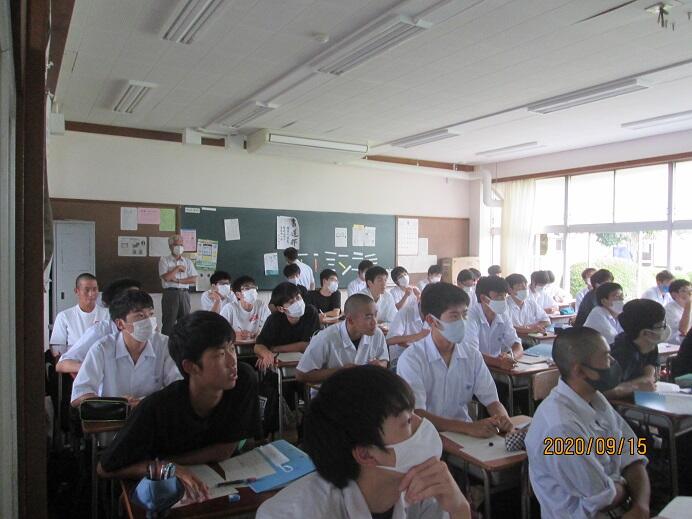

研究授業(教員指導力向上事業)

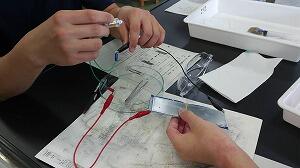

キュプラ(銅アンモニアレーヨン)の実験

また、同じ時間内に2年時に理論を学んだ電池「ダニエル電池」を製作しました。しばし童心にかえりながら、よく観察し、理論の確認をおこないました。

スケートリンクに彼岸花

スケートリンク跡に、秋の訪れを感じさせる彼岸花が咲いていました。

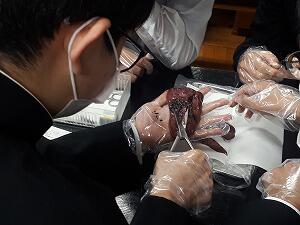

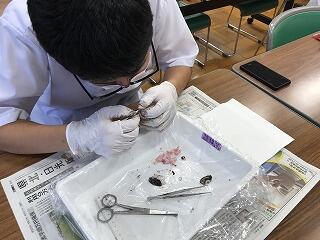

3年生理型生物選択者 生物の授業風景

3年生理型生物選択者 生物の授業風景

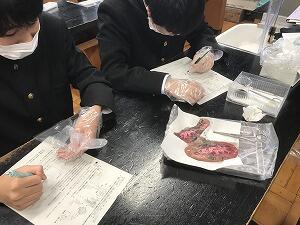

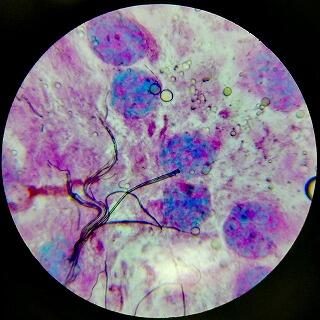

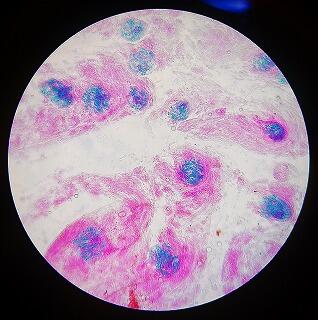

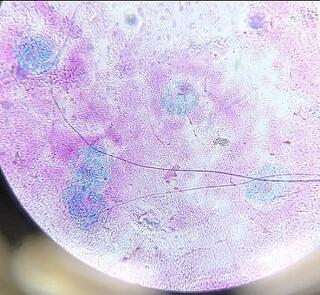

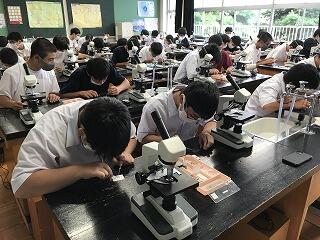

授業風景(1年生 生物基礎)

メチルグリーン・ピロニン溶液によって、DNAが青に、RNAが赤く染まっているのがわかります。

第1回学校評議員会を実施しました

学校評議員制度は「開かれた学校づくり」「保護者・地域住民の学校運営への参画」「学校の説明責任」を実現するために設けられた制度です。

【SS探究Ⅰ「アジア学院との交流会」を見学いただきました】

当日は学校の現状、本年度の取組等を説明し、評議員の皆さんからご意見をいただきました。その後、SSH事業の授業であるSS探究Ⅰ、SS探究Ⅱの授業を見学していただきました。

【SS探究Ⅱ「課題研究」を見学いただきました】

SSC太陽光発電所・西岩崎頭首工研修会

栃木県北部の特色を活かした発電所を見学し、地元のエネルギー利用に関する取り組みを学び、クリーンなエネルギーを利用した発電に関して理解を深めました。赤田太陽光発電所、「世界かんがい施設遺産」の西岩崎頭首工、農業用水路の遊体落差を利用した新青木発電所などを訪問しました。

保健委員会活動

また、熱中症対策について録音、全校放送を行うなど、夏休みまでの短い期間のうちに、委員長、副委員長を中心に、密度の濃い委員会活動を行うことができました。

新型コロナウイルス感染症は、この先、いつになったら沈静化するのか先が見えない状況です。保健委員会では、2学期も同様に活動を継続していきます。

救急救命講習会を実施しました

1学期の終業式を行いました

植木校長は、陸上競技の400mハードルで世界選手権銅メダリストである 為末 大 氏の「全力について」という文章に触れ、全力を出すことの大切さについて生徒に話しました。その後、学習指導と生徒指導に関する講話がありました。

今年度の夏季休業は例年よりもかなり短くなりますが、新型コロナウイルス及び熱中症に十分に注意して、実りある夏休みになることを期待しています。また、交通事故にも十分に注意してください。

熱中症防止対策の校内放送を行いました

今年は、新型コロナウイルス感染症の流行のため、外出自粛による暑熱順化不足、マスク着用機会の増加があり、例年以上に熱中症が心配されています。このため、熱中症の知識並びに熱中症対策の啓発を目的として、7月30日と31日の両日、保健委員が「大塚製薬熱中症アドバイザー講習」の原稿を活用し、録音、校内放送を行いました。

第1回 熱中症とは

第2回 熱中症対策

第3回 熱中症の応急処置

と3回に分けて録音しました。

遅れていた梅雨明けも間近です。この放送の内容をしっかり覚えてもらい、これから来る夏を、熱中症にならずに過ごして欲しいです。

1学年SS探究 2年課題研究

2年生は今学期最後の課題研究となりました。夏休み中の計画も立てながら、研究に励んでいます。

ロータリーにギボウシが咲いています

献血に協力

新型コロナウイルス感染症の影響により、街中の献血ルームや移動献血車を訪れる方が激減し、輸血用血液が逼迫しているそうです。今回は生徒と職員154名が協力し、そのうち65%が400ml献血を行いました。その結果、献血ルーム2日分くらいの血液が確保できました。会議室での問診の人数を制限し、感染防止に配慮しながら実施しました。

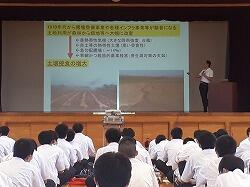

SSH社会問題啓発プログラム講演会

生徒たちは、SDGsにとても興味を示しており、今回の講演は貴重なものとなりました。

2年生 課題研究

とてもユニークなテーマがあります。写真にカーソルを合わせると、研究テーマが表示されます。

應援團の撮影が行われました。

放送は、栃木テレビ 7/10(金)18:00~18:30

21:45~ 4分間

の2回あります。ぜひご覧になってください。

1学年SS探究・2学年の課題研究

多くのジャンルの記事が選ばれ、生徒たちは互いに選んだものを見比べながら、SDGsとの関連にも追及していました。

2年生の課題研究では、内容の検討をもとに探究活動がスタートしてきました。

【1年生SS探究Ⅰ】

【2年生課題研究】

応援団 とちぎの高校球児を応援する!

このような状況のなかで、とちぎテレビから本校の応援団に、とちぎの高校球児を応援するためのパフォーマンスをして欲しいとの依頼がありました。急遽、収録に向けて応援団と応援委員会による練習を行いました。

放送は、7月10日(金)とちテレ18時からの『イブ6+』の予定です。

ネジバナとカメムシ

また、SSHの課題研究で使用するクサギカメムシの幼虫50頭(写真右)が届きました。これからどんな研究が始まるのか楽しみです。

2学年課題研究(アンケート調査の進め方)

国際医療福祉大学 岩本先生を講師にお招きし、アンケート調査の方法から留意事項など、具体例を交えなから講演していただきました。

本日の講演で学んだことを活用し、課題研究に取り組めればと思います。

1学年SS探究・2学年の課題研究

2学年の課題研究は、購入予定の物品をもとに具体的な研究の構想を練りました。実験も始まりました。

教室の温度、湿度測定中

稼働にあたっては、黒球付熱中症計で気温や湿度を計測しながら判断していますが、過ごしやすい温度や湿度、また、エアコンの効果を調べるため、3年生の保健委員が、窓側、廊下側、教室の中心で記録を取っています。

梅雨の季節

1年生SDGs

SSH第1回運営指導委員会

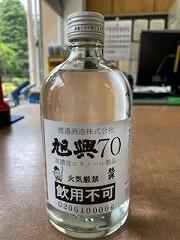

高濃度エタノール製品を寄付していただきました

渡邉酒造は、本校の創立よりも10年前の明治25年に創業し、「旭興」などの銘柄で知られる醸造元です。これまで市内の小中学校に寄付をしてきましたが、この度、母校である本校にも寄付をしていただきました。新型コロナウイルスやインフルエンザ予防に有効に使わせていただきます。

1枚目の写真の上部は歴代校長ですが、左から3人目が渡邉社長が在籍していたときの伴校長です。

1年生キャリア教育&2年生課題研究

昼食購入時の「密」防止

部活動:グラウンド、体育館、教室に生徒が戻ってきました

新型コロナウイルス感染症のため、今のところ制約が多い部活動ですが、大高生として「文武両道」を目指して欲しいものです。

「通常登校」が始まりました!

緊急事態宣言が解除されたことにより、臨時休業は5月24日までに短縮され、本日6月1日から「通常登校」が始まりました。部活動も再開されます。

通常登校では、公共交通機関を利用する生徒も多いと思います。十分な感染防止対策を行い、通常より1~2本早い電車を利用し「三密」を避ける工夫をしてください。

通常登校初日の学校の様子をお知らせします。授業はマスク着用、体育では間隔を大きくとっています。昼食前にはしっかりと手洗いをする様子が見られました。

新型コロナウイルスに関連した感染症対策

現在、清掃時や放課後に、担任やその他の教員が多くの生徒が触れるところを除菌しています。トイレの取っ手や床等もハセッパー水を撒き、感染防止に努めています。

6月1日からは、通常登校となります。今以上に感染拡大防止を意識し、学校生活を送れるよう指導していきたいと思います。

分散登校「生物基礎」

クラスを2分割して授業を行っています。マスクを着用し、感染防止に努めています。

「分散登校」始まる

写真は、大高の校章にあしらわれていカシワ(化学実験室近く)と、教室棟3階から望む那須・茶臼岳です。

新緑の季節

しかし、そのような中でも、新緑の季節を迎え、敷地内の緑が鮮やかになってきました。一日も早く教育活動が再開され、活気ある学校に戻ってもらいたいと思います。

大高は創立118周年を迎えました

今年度は、第32代植木淳校長が着任しましたが、昨年度末からの新型コロナウイルス感染防止のため臨時休業が続き、予定されていた創立記念式典、記念講演、芸術鑑賞を実施することができませんでした。しかしながら、学校再開後、生徒諸君は「質素堅実」のもと、文武両道を目標として、志を高く、自ら学び、自らを高めてくれるものと期待しています。さらに、2年目を迎えたSSH事業にも取り組んでまいります。

新校長着任式及び始業式、離任式

挨拶すべきところ、新型コロナウイルス感染防止のため、始業式の式辞と併せて放送で行いました。

植木校長は、生徒職員に望むこととして、「大田原高等学校の生徒としての自信と誇りを持って行動すること」「自信と誇りは、自覚ある行動とたゆまぬ努力に裏付けされたもの」であると語りかけました。また、新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、自分自身、家族、友人を守ることを話されました。最後に、10代で国内外で活躍する3名を取り上げ、目線を日本全国に、そして、世界に向けるように話されました。

続いて、定期異動により転退職された先生方の離任式が放送で行われました。大高での勤務年数には長短がありますが、授業や部活動など大高勤務の思い出、生徒に対する熱いメッセージを語っていただきました。転退職された先生方のご健康と、益々のご活躍をご祈念申し上げます。

令和2年年度入学式

合格を果たした新入生は、植木淳新校長から入学を許可され、晴れて大高生としての第一歩を踏み出しました。校訓「質素堅実」のもと、勉強に、部活動に、課題研究に、大いにチャレンジすることを期待します。

修業式

春の訪れ

卒業式

これから社会の荒波にもまれることもあると思いますが、より力強く成長してもらいたいです。卒業生の今後の活躍をお祈り申し上げます。本日はご卒業おめでとうございました。

卒業式予行・同窓会入会式

課題研究計画書プレ審査会

特別指導

LHR

寒稽古最終日

寒稽古4日目

寒稽古3日目

寒稽古2日目

寒稽古1日目

始業式

クリスマスコンサート

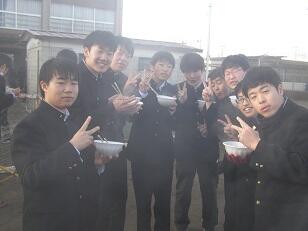

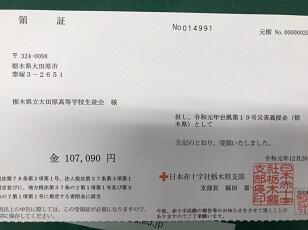

台風19号義援金を届けてきました

大田原高校では、平成23年より生徒会でアルミ缶リサイクル活動を実施しています。アルミ缶を売却して得た収益金は、生徒会で協議し社会貢献活動・福祉活動や学校内の備品の購入にあてるということになっています。今回まとまった額になったので、生徒総会で話し合った結果、台風19号の義援金にということになりました。

アルミ缶リサイクルの収益金77,482円のほかに、福祉・厚生委員とJRC部が中心となって行った義援金活動で集めた29,608円を合わせた107,090円を届けました。

被災された方が一日も早く元の生活に戻れますように、役立てていただければと思います。

終業式

KEKキャラバン

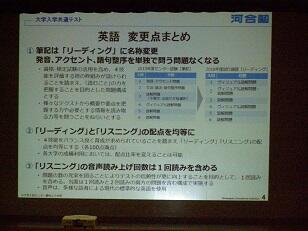

進学講演会

修学旅行最終日

修学旅行3日目

シーサー作りました

平和祈念公園・ガマ追体験

二日目の朝

那覇空港到着

修学旅行一日目

防災避難訓練

2年生合同HR

生徒総会

総会後に陸上競技部の壮行会を行いました。陸上競技部は11月15日(金)~16日(土)に神奈川県で行われる、令和元年度男子第72回女子第28回関東高等学校駅伝競走大会兼男子南関東・北関東ブロック代表選考会に参加することになりました。各々が持てる力を十分に発揮し、大高生らしく戦ってきてくれることを期待しています。

学校保健委員会

「報告事項」としては、大田原高校の生徒の特徴として

・肥満の生徒が増加

・むし歯は少ないが、歯肉炎が増加

・耳垢の治療状況が良好

・スポーツテストの結果から、50m走の記録が極端に落ち込んでいる

などがあげられました。

また「協議事項」としては、昨年度の流行状況を踏まえて、生徒会と保健委員会から、協力し合って全校生徒にインフルエンザ予防の呼びかけをしていきたいと意見が出されました。

授業公開

キャリア講演会

公開授業のお知らせ

この度は、多くの参加のお申し込みを頂きありがとうございます。下記の通り実施いたしますのでよろしくお願いいたします。

10月24日(金)実施の授業公開の時間割最新版はこちら

駐車場は

1,2年生保護者等様は、旧大田原土木事務所跡地です。こちらで場所をご確認ください。

3年生保護者等様、学校関係者様は、本校敷地内駐車場になります。正門より入っていただき校内の案内に従ってください。

保護者の皆様の受付は生徒昇降口、学校関係者の受付は正面玄関となります。

スリッパをご持参くださいますようお願いいたします。お気を付けてお越しください。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |