文字

背景

行間

拓陽のできごと

家庭科【食物文化科】便り〔7月〕夏のテーブルコーディネート

◆6月のアジサイに続き、今月は青の朝顔。ガラスの器やビー玉とともに涼感を誘います。

◆貝殻がちりばめられていて、リボン付きのガラス瓶にはメッセージが入れられていてます(message in a bottle )。想像力をかき立てる演出です。

今月のテーブルコーディネート

今月のメンバー

(校長コメント)今週も梅雨が続きますが、担当の皆さんがいち早く夏の演出をしてくださいましたので、来週の終業式には梅雨明けが期待できそうですね。拓陽SOYプロジェクトもスタートし、大山農場の大豆も梅雨明けを待っているかのようです。(追加情報:私事ですが)いただいた2種の大豆を、先週自宅畑に播種しました。発芽し始めましたので、後日、生育情報をお伝えします。

教室に海を”プロジェクトによるウニの発生実験(夏季)

湾岸生物教育研究センター(清本先生・和田先生)お世話になりました。

“教室に海を”プロジェクトによるウニの卵や標本など海洋教材提供を受けて授業を実施しました。

《生物実験室》7月16日・木、17日・金、20日・月

「まず最初にZoomの画面で御挨拶」 「各自受精の観察にチャレンジ」

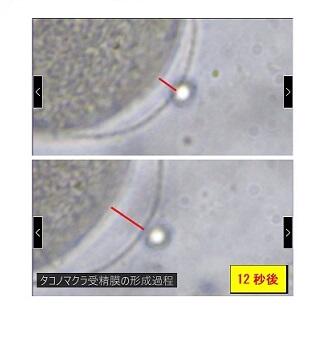

上の目盛りは接眼ミクロメーター 見ている間に表面に浮き上がるように受精膜が形成される

(1目盛りおよそ10㎛=0.01mm) (1重数秒で目に見える変化がある)

◆ウニの受精と初期発生の様子を観察しました。

◆2年生の普通科理型選択者のクラスでは、大学の先生とのオンライン授業を行い、実験の様子を見ていただき、キョク皮動物に関する様々な疑問にも答えていただきました。

例:ウニは何年くらい生きるのか?寿命はあるのか?

⇒日本で水揚げされるウニの寿命は、約7~15年と言われています。

中には200年以上も生きる種類もある。

一生、生殖能力も衰えないそうです。

ほ乳類のような「寿命」や「老化」というとらえ方が当てはまらないなかまです。

◆五放射対称形の体のつくりに注目し、タコノマクラの標本(殻)を観察しました。

⇒食用で知られているムラサキウニやバフンウニとは若干形が異なります。

★1年生の希望者対象のmini特別講座も開催しました。

◇2日目には原腸胚、3日目にはプリズム幼生、4日後にはプルテウス幼生にまで発生が進みました。

受精後40時間ほど経過した原腸胚 受精後3日目の幼生

(内部に原腸が見られる。) (内部に骨片や消化器官が見られる。)

※素朴な疑問に答えてくださったお茶の水女子大学湾岸生物教育センターの清本先生、和田先生に感謝いたします。

1月にはバフンウニを教材として幼生飼育にもチャレンジする予定です。

交通・生活安全講話

目的は、「交通および生活安全(防犯)に関する講話を聞くことにより、命の尊さを再確認させるとともに毎日の生活をより安全に、よりしっかり送ろうとする意識・態度を培わせる」というものです。

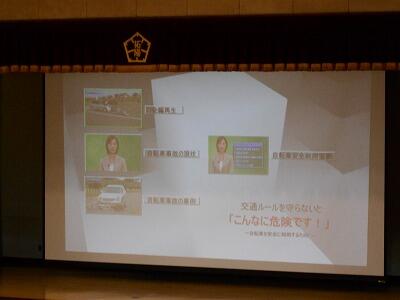

那須塩原警察署の交通課と生活安全課から講師をお招きして、交通安全や生活安全についてご講話いただいたり、DVDを視聴したりしました。

【講師の先生方】

【交通安全のDVDを見せていただきました】

【交通安全について、わかりやすく説明していただきました】

【麻薬中毒者を収監したときの実体験も交えながら、麻薬の恐ろしさを教えていただきました】

生徒・教職員一同大変勉強になりました。那須塩原警察署の講師の先生方、ありがとうございました。

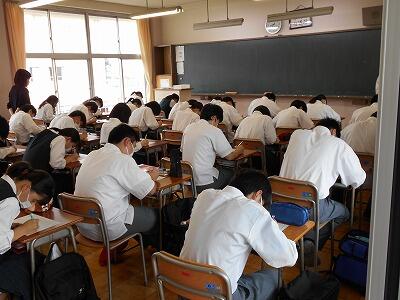

1学期期末テスト

【1年生にとっては高校生活はじめての定期テスト!】

1学期のあいだ勉強した成果を、存分に解答用紙にぶつけてほしいと思います。がんばってください!

《昼の英会話》

那須拓陽高校では、毎週火曜日のお昼休み、10分程度の時間をとって英会話をする会を開いています。これはALT(外国語指導助手)と英語科の教員が主宰しているもので、参加したい生徒は誰でも参加でき、皆でディスカッションや雑談などを英語で行います。

【今日のお題は"Tanabata"でした。英語で説明するのがなかなか難しい…】

今日は2年生と3年生の合わせて7名の生徒が参加してくれました。なかには、数学科や国語科の教員の姿も。

ぜひ、英会話を得意にするきっかけにしてくださいね!

未来を創る高校生地域連携・協働推進事業の指定校に採択されました

「持続可能な食・農・環境・地域を目指す拓陽アクションプラン」というテーマを設定し、令和2年度から4年度の3年間の事業をスタートさせます。

令和4年度からの新しい学習指導要領の完全実施に向けて、総合的な探究の時間と課題研究を柱として地域との連携・協働体制を生かした様々な活動に展開し、「食」・「農」・「環境」をキーワードに地域ブランドを創出しようとする生徒の意欲、職業人としての資質、起業家精神などを高める体系的なキャリア教育を推進します。

校内では、五学科の特性を生かした連携の枠組み(ペンタゴンプロジェクト)を活かして推進します。

⇒持続可能な食・農・環境・地域を目指す拓陽アクションプランの概要.pdf

《事業の趣旨》

新しい学習指導要領では、「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すために、学校と社会が連携・協働しながら新しい時代に求められる資質・能力を育むことが求められています。

栃木県教育委員会では、高等学校において、地域と連携・協働しながら教育課程に位置付けた探究的な学びを実現するために、地域への課題意識や貢献意識をもち、地域課題の解決や地域ブランドの開発等に取り組むことで、将来、地域ならではの新しい価値を創造し、新たな時代を地域から支えることのできる人材育成のために本事業を実施することになりました。

《令和2年度の採択校》

3か年の予算措置を伴う事業であるため、多数の応募校がある中で本校を含む4校が採択されました。那須拓陽高校の他、三つの高校が採択されて、地域と連携した学校の特色づくりに取り組みます。これらの学校とも連携して、事業の成果を発信していきます。

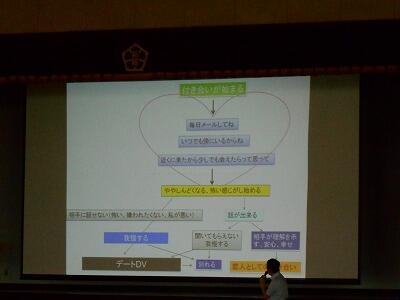

性に関する講話

妊娠や中絶、デートDVなどの性犯罪の実態や被害、様々な性のかたちや性感染症、育児放棄といった多岐にわたる内容の講演で、生徒からは「知らなかったことを知ることができてよかった」等の感想がありました。

講演してくださった先生、ありがとうございました。

【講演中①】

【講演中②】

第1回漢字テスト

今日、6月19日には、新型コロナウィルスによる臨時休業で延期となっていた、令和2年度の第1回目の漢字テストを行いました。

【テスト中の風景①】

【テスト中の風景②】

担任と副担任が採点して、答案が返却されます。

【2年生用の問題です】

年間を通して成績優秀な生徒は表彰されます。栄冠目指して、がんばろう!

令和2年度家庭クラブ総会【代議員】

◆内容

1 開会の言葉 2 生徒会長あいさつ 3 役員紹介 4 議長選出

5 議事

(1) 令和元年度事業報告 (2) 令和元年度決算報告 (3) 会計監査報告

(4) 令和2年度事業計画案審議 (5) 令和2年度予算案審議 (6) 閉会のことば

◆生徒総会と同様に、コロナウイルス感染症防止の観点から、代議員と役員による総会としました。

◆クラス代表の代議員が、質問や意見を持ち寄って行われました。

授業の様子_その1_教室・農場【6月第3週】

①身体的距離の確保、②マスクの着用(室内)、③手洗い

◆いわゆる「新しい生活様式」に基づいて、登下校の際には周囲の方々への気遣いも忘れないよう生徒の皆さんに呼びかけています。

◆授業の様子

[2年生:マスクづくり ★食物文化科]

※2年生の調理実習は7月から実施予定です。

[3年生:食物調理・一級検定の実習に向けて ★食物文化科]

※3年生は食物調理・一級検定に向けて少しずつ始めます。

[3年生:物理、古典 ★普通科]

※選択の授業では、人と人との距離もとれるため、積極的に発言できます。

ただし、対話的な授業は控えています。

[大山農場の授業 1年:農業と環境 ★農業経営科]

※隣接する乃木農場へは徒歩または自転車で移動します。。

令和2年度 FFJ 環境調査「タンポポ調査」を授業でも取り上げています。

⇒日本学校農業クラブ連盟(FFJ:Future Farmers of Japan)

調査についてはこちら www.natffj.org/activity/survey/

(補足)100年以上の歴史を持つ乃木農場周辺には在来種のタンポポ(ニホンタンポポ、カントウタンポポなどと呼ばれる)が生育しているようです。

[乃木農場の授業 3年:課題研究 ★課題研究]

(追加情報)6月11日(木)仔牛が生まれました。

(追加情報)6月11日(木)仔牛が生まれました。※牛舎の外は30℃を超えるため、対面を避け、人との距離をとり、マスクを外して実施します。

向陽の庭の野草(ネジバナ、別名:モジズリ)

◆「向陽の庭」について

第1校舎と第2校舎の間、昇降口の東側に「向陽の庭」と名付けられた庭園があります。創立50周年の際に整備されました。中央に若者のブロンズ像があります。

◆和名:ネジバナ、別名:モジズリ(綟摺)

科名 / 属名:ラン科 / ネジバナ属 学名:Spiranthes sinensis var. amoena

◆なんと尾瀬の湿原にも生育しています。ネジバナは低地から亜高山帯までの、芝生や湿地帯の明るい場所に普通に見られる多年草です。葉は濃い緑色で根元に集まってつき、1~8本の株立ちになります。地下には多肉質の太い根が10~15cmほど伸びています。株の中心から高さ15~40cmの花茎をまっすぐに伸ばして、らせん形に花をつけます。1つの花は5mm弱ですが、明るい桃色と独自の形で目立ちます。

◆古くから知られている植物です。

「みちのくの しのぶもじずり 誰ゆえに 乱れそめにし 我ならなくに」(百人一首)

「みちのくの しのぶもじずり 誰ゆえに 乱れむと思ふ 我ならなくに」(古今和歌集)

この「しのぶもじずり」がネジバナの別名の「モジズリ」のことであろうと言われています。

⇒詳しいことは国語の先生に質問してください。

家庭科【食物文化科】便り〔6月〕

◆5名のメンバーが校長室のテーブルコーディネートのコーナーの模様替えに取り組みました。

活動の様子

活動の様子  指導者とメンバー

指導者とメンバー(校長コメント)梅雨の季節となりましたが、生徒の皆さんに爽やかさを演出してもらえました。 ご来校される方々にも紹介したいと思います。

モーニングスピーチ

那須拓陽高校では、英語のリスニング力の向上を図るために、1ヶ月に2回程度、朝の時間を活用して、ALT(外国語指導助手)による「モーニングスピーチ」を実施しています。

具体的にどのようなものかと言うと、ALTのエマ先生が、英語によるスピーチ原稿を校内放送で読み上げ、最後にT&Fクエスチョンで生徒が内容を確認する、というものです。

【スピーチ中のエマ先生】

【生徒たちも一生懸命集中して聞いています】

今日のテーマは Coronavirus でした。以下、スピーチの全文と、質問項目です。

Around spring time this year, we all learned abouta new virus that has spread all over the world; This is the Coronavirus. It is a very serious virus that many people around the world have gotten sick from.Luckily, we have learned ways to keep the Coronavirus from spreading, this means keeping the virus from getting to other people.

There are three important health rules to follow; the first, everyone must wash their hands as much as possible, keeping our hands clean will help keep ourselves and other people from getting sick. Second, we have to keep a safe distance away from each other. And the third rule is we should be wearing face masks when we go outside. All of these rules are so we can stay safe and stop the Coronavirus from spreading.

If everyone listens to and follows these health rules, we can stop the Coronavirusfrom getting everyone sick. This is a very important issue, but if we all worktogether we can beat the Coronavirus.

① We should NOT wash our hands or wear face masks. → F(FALSE:間違い)

② If we follow the health rules the Coronavirus cannot spread. → T(TRUE:正しい)

1学年合同LHR(進路)

目的は「職業理解や働くことの意味を考え、勤労観や職業観を養う。また、自己の将来についてどのような目標を持ち、それに向けての高校生活のあり方を考える」というものです。

外部講師の先生をお招きし、働くことについて講演いただきました。

【講演中】

コミュニケーションの大切さ、働くことと学校生活の共通点等を、とてもわかりやすく教えていただきました。講師の先生、ありがとうございました。

田植え実習!

目的は、「『田植え』を体験することで、自然に親しみながら作物を愛する心豊かな人間の育成を図るとともに、クラス内での親睦を深め学校生活の充実深化を図る」というものです。

大山農場1号田(20a)に、クラスごとに横一列になって稲の苗を植えます。田んぼの中に入って苗を植える生徒たちは、いきいきとしていました!

秋に行われる本校の収穫祭では、今日植えたお米をいただきます。

【水田に横一列に並ぶ第1学年の生徒たち】

【自らも田植えをなさる校長先生から、講話をいただきます】

【第3学年の作物専攻生が後輩をサポートします】

【田植えスタート!】

【苗の植え方を作物専攻生が伝授しながら】

【田植え中】

農業科がある那須拓陽高校ならではの実習でした!一年生の皆さん、この稲のようにすくすくと大きく育ってくださいね。

令和2年度生徒総会【代議員】

◆内容

1.開会 2.学校長挨拶 3.生徒会長挨拶 4.議事 5.閉会

◆実施方法

・前日に総会資料を配布する。

・代議員(各クラス)、生徒役員が意見用紙を用いて寄せられた意見を集約する。

・代議員による総会実施し、決算、予算、計画等を審議する。

・意見書への回答は後日クラス掲示する。

※例年と異なる形式でしたが、クラスの代表として代議員の生徒たちは真剣に総会に臨みました。

令和2年度新任式

新任の先生方、どうぞよろしくお願いします!

【新任の先生方の代表教員によるあいさつ】

【生徒会長あいさつ】

【学校長あいさつ】

・新型コロナウィルスへの対策や、SNSの利用法の注意点等についてお話しいただきました。

6月~8月の行事予定について

6月~8月の行事予定改定版を作成しましたので、ログインして確認下さい。

主な予定は次の通りです。

・7/9(木)期末テスト日課、7/10(金)~7/14(火)期末テスト

・8/5(水)1学期終業式

・8/6(木)~8/26(水)夏季休業

・8/12(水)~8/14(金)学校閉庁日

・8/27(木)2学期始業式

創立記念日(5月28日)について

本校の創立記念日は5月28日です。本校が那須農学校として開校した昭和20年5月28日に開校式が実施されたことをうけて、この日を創立記念日としています。今年は、6月1日(月)からの通常登校に向けての分散登校期間(第三段階)であるため、創立記念式(5月25日)は中止としました。

本校は、日本史及び世界史の大きな転換点である1945年に栃木県立那須農学校として開校し、今年で創立75年になります。生徒の皆さんと祝うことができず残念ですが、来週、学校の沿革とともにあらためてご紹介します。

(補足)5月25日に予定されていた芸術鑑賞会も中止となりました。

【学校長】新聞記事(5月25日下野新聞)および資料の紹介

本日、下野新聞の第一面「雷鳴抄」の文章の中で、関東農政局の「百花繚乱」という冊子の発刊を取り上げていて、那須拓陽高の「牛部」、白楊高の「棚田の再生活動」が紹介されています。県内の新規就農者の減少という課題はあるものの、就農した卒業生からのメッセージにも触れ、農業関係高校への期待を記事にしていただきました。

ぜひ、新聞記事、下記の資料をお読みいただけると幸いです。

※ 関東農政局のwebページより引用

【資料紹介】

百花繚乱・栃木県内の農業関係高校を紹介します

栃木県拠点では、栃木県及び栃木県高等学校教育研究会農業部会等のご協力をいただき、栃木県内に所在する農業高校等を対象に、先進事例の視察、教材等の情報提供、関東農政局とちぎ地域情報ネットワーク(ホームページ)を活用した情報発信等の連携強化に向けた取組を推進しております。次世代を担う農業の担い手として、個々の進路実現に果敢にチャレンジしている栃木県内の農業関係高校を紹介いたします。

冊子「百花繚乱2020・栃木県内の農業関係高校を紹介します」を発行しました

以下のwebページから資料ダウンロードできます。

除角(じょかく)

除角とは、牛の角を取ってしまうことです。牛同士がぶつかり合ったときのけがを防止するとともに、世話をしている生徒、先生方のけがの防止にもつながります。具体的な手順は、牛を数人で固定し、除角器で角を切り、止血と角の再生を抑えるために、熱く熱したこてで切った部分を焼き、最後に消毒液を塗るというものです。

【「こて」を熱するための炭をおこします】

【T先生と除角器】

【除角器で牛の角を切ります】

【数人で押さえて、角を切った箇所に焼きごてをあてて止血します】

【大きい牛は、柵に固定しての除角】

【止血中】

壮絶な現場でした。牛たちはよくがんばっていて、農場の先生のすごさも実感できました。

分散登校による学習活動について

◆各教室20名程度の規模の授業です。

◆教科・科目のガイダンスや休業中の課題の確認などの内容から授業をスタートさせました。

◆久しぶりに友人と再会できて楽しく話したいところですが、感染症対策に配慮した学校生活や授業に慣れてもらうよう指導しています。

5月21日(木)・3限目(3年生の授業の様子)

◆これまで通り、手洗いや定期的な換気を励行しています。また、授業担当者が教卓の上を消毒用アルコールで拭いたり、換気のチェックを行っています。

◆また通常登校に備え、トイレには次亜塩素酸ナトリウム液を用意して、清掃時に消毒することを予定しています。

◆今週、株式会社那須環境センター様(那須塩原市青木)より、次亜塩素酸ナトリウム液を寄贈していただきました。生徒、教職員の安全のため活用させていただきます。このたびの寄贈に深く感謝申し上げます。

農業科【食化・農経・生工】便り

こちらをクリックしてください。

「梅狩り」の中止について

楽しみにされていた方々には大変申し訳ありませんが、ご理解・ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

専門学科◆◆◆家庭科【食物文化科】便り

『食のスペシャリスト育成』を目指す食物文化科の取り組み

校長室の一角にテーブルコーディネートのコーナーがあります。

「五月と言えば ⇒ 端午の節句、こどもの日」

【学校長コメント】

・休業中のため、家庭科の先生方が校長室を癒しのある食空間へと、季節に合わせてコーディネートしてくださっています。

・来月は生徒の皆さんと取り組んでいただけるよう頑張りましょう。

学校の授業再開に向けて

◆栃木県教育委員会が5月8日に公表した「臨時休業中の学校運営に関する県立学校の指針」(http://www.pref.tochigi.lg.jp/m04/documents/sisinn.pdf)に基づく学校再開に向けた段階的な取り組みの第1段階として実施しています。学校によって地域の状況、学科の構成、クラス数などが異なりますので、第2段階、第3段階の進め方が異なります。5月20日以降の計画が確定しましたら、あらためて一斉メール等でお伝えします。

◆社会全体が長期間にわたりこの新たなウイルスとともに生きていかなければならないという認識に立つことが求められています。学校においても、感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ段階的に実施可能な教育活動を開始し、生徒の健やかな学びを保障することとの両立を図るため、本校としても評価をしながら、できる限りの工夫を重ねて再開に向けた取組を進めていきます。

◆また、個人面談の際に担任を通じて生徒の皆さんに「学校の授業再開に向けて」というタイトルのリーフレットをお渡ししています。ご家庭でもご覧いただけましたら幸いです。

【学校長】

【重要】学校再開に向けた取り組み(分散登校)について(5/13~29)

◆5月8日に公表された「臨時休業中の学校運営に関する県立学校の指針」に基づき、今週から三段階を設定して分散登校を開始します。

◆まず、個人面談を実施します。期間は、3年(5/13~18)、2年(5/14~19)、1年(5/13~18)です。

個人面談の日程の詳細は、一斉メールにてご連絡したとおり、学校ホームページにログインしてご確認ください。

◆さらに、5月20日からは、クラス20人程度の規模で学習活動を開始し、翌週にはその頻度を高めていく予定です。

【重要】臨時休業の再延長について

昨日(4月30日)示された本県の方針を踏まえ、臨時休業期間が再度延長されました。現時点でのご連絡は以下のとおりです。

- 休業期間の延長について

◆5月6日までとしていた臨時休業が5月31日まで延長となります。

※緊急事態宣言の対象地域に栃木県が引き続き指定された場合や対象地域から本県が外れた場合であっても近県の状況等により更なる延長も考えられます。 - 課題について

◆5月6日分までの課題提出や5月7日以降課題については、現在準備を進めています。5月7日以降一斉メール・ホームページにて連絡予定です。なお、出題された課題等は評価対象になります。

※自宅学習ガイド番組「テレビスクールとちぎ(https://www.tochigi-tv-school.jp/)」(5/2~5/6)放送されますのでご活用ください。 - この期間の行事について

◆1学期中間テストは実施しません。また、スポーツ大会、芸術鑑賞会も中止となります。

- 学校の再開や平常時の生活に早く戻るためには、何より、人との接触を抑え、感染拡大を防止し、感染者を減らすことが重要です。我慢の日々が続き大変な思いをしていることと思いますがみんなで頑張りましょう。

- 那須塩原市、大田原市、那須町においては市町独自の非常事態宣言が出されて危機感が広がっていることも踏まえ、外出自粛の継続をあらためてお願いいたします。

(3年生対象)日本学生支援機構奨学金の書類の配布について

上級学校への進学希望の方で、日本学生支援機構の奨学金の申し込みを希望する方へ、学校で書類を配布します。

- 配布期間 4月27日(月)~5月1日(金)(4月29日の祝日を除く)

8:20~16:50 - 配布場所 正面玄関

- 保護者の方の来校をお願いします(コロナウイルス感染拡大防止のため)。

※この期間に都合がつかない場合は、担当までご連絡ください。 - 本校の申し込期間 6月22日(月)までとします。

※「インターネットからの申し込みと学校への書類の提出を完了する」となっています。(4/23現在、日本学生支援機構からの申込期間の延長等の通知はありません。)

- 資料は十分に用意してありますが、足らなくなった場合は、取り寄せまでにお待ちいただくことがありますので、ご承知おきください。

通学定期券等の取扱いに関するJR東日本からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症発生に伴う通学定期券等の取扱いについて

東日本旅客鉄道株式会社大宮支社から下記のとおり周知依頼がありましたので、保護者、生徒の皆様へお伝えします。

①②④は学校を通した情報です。JR東日本のHPには載っていません。

③の参照URL https://www.jreast.co.jp/ass/pdf/20200313corona.pdf

◆新型コロナウイルス感染症発生に伴う通学定期券等の特殊取扱いにつきまして、連日、各学校さまから弊社に多数のお問い合わせを頂戴しております。

◆弊社ホームぺージ等でもご案内はさせていただいておりますが、一部、ホームページや駅頭掲示では周知の行き届いていない部分もございますため、改めて、下記についてお知らせいたします。

①通学証明書の有効期限について

通学証明書につきましては、有効期間を発行日から1箇月とさせていただいており、通常、有効期間を過ぎた証明書では通学定期券の発行はお断りしております。

しかしながら、休校措置に伴って通学証明書の配布ができない等のご事情を鑑み、有効期間が切れている通学証明書であっても、有効期間を延長しているものとみなして、通学定期券の発売を行います。

②証明書への写真の貼付について

通学定期券購入兼用証明書や、学生証等につきましては、証明書発行日から1箇月間は写真の貼付を省略できるというのが従来の取扱いです。

しかしながら、休校措置に伴って写真撮影や証明書の作成ができない等のご事情を鑑み、1箇月を過ぎても当面の間は写真の貼付なしで取扱い可能といたします。

※写真の貼付のない学生証でも通学定期券の発行は行いますが、定期券払いもどし時の有効な公的証明書とはなりませんので、ご注意ください。

(別途、健康保険証等の公的証明書が必要となります)

③購入済みの通学定期券の払いもどしについて

すでに購入済みの新学期の通学定期券につきましては、緊急事態宣言の発令された2020年4月7日に払いもどしのお申し出をされたものとみなし、払いもどしを行います。

(所定の手数料等がかかります。)

(本取扱いは、緊急事態宣言の対象となっている都道府県に限らず取り扱います。)

この取扱いは、最終使用後すぐに駅にお申し出いただなくとも、緊急事態措置期間最終日の翌日から1箇年有効となります。従いまして、払いもどしのためだけ、払いもどし申出証明を

受けるためだけにご来駅いただく必要はございません。感染拡大防止のためにも、払いもどしは次回定期券購入時に同時に受けていただくようご案内ください。

※4月8日以降に通学定期券をご利用された場合や、Suicaのチャージ(定期区間外の乗車、バス等の交通機関での利用)をご利用された場合には、その最終使用日に払いもどしのお申し出をされたものとみなしますので、あわせてご注意ください。

④学校再開後の定期券の再購入時の必要書類について

すでに新学期の通学定期券をご購入になった生徒さまが、急きょの臨時休校を受けて「定期券をいったん払いもどし、5月以降の学校再開時に再度定期券を購入する際に、通学証明書の提出が再度必要か?」といった問い合わせが増えております。

この場合、4月に購入した定期券をご提示いただき、定期券の券面で通学区間が確認でき、学生証等で在学の確認ができる場合につきましては、通学証明書の再提出は不要といたします。

この場合、4月に購入した定期券の払いもどしと5月以降の定期券の発券を同時に行う形となります。

ただし、すでに4月に購入した定期券の払いもどしを行っていて定期券の券面が確認できない場合には、再度、通学証明書で通学区間を確認させていただきますので、通学証明書の再交付をしていただきますようお願いいたします。

(通学定期券購入兼用証明書の場合には、通学定期券購入兼用証明書のみで結構です。)

なお、今後、情勢によっては取扱いが変更となる場合がございます。

【重要】新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業の延長について

4月16日、政府から緊急事態宣言が全ての都道府県が対象区域に指定され、その期間が5月6日までとなりました。

これを受け、本県知事からの要請により、県立学校の臨時休業が延長されました。

当面の対応は下記のとおりといたします。

- 臨時休業について

◆4月22日(水)までとした臨時休業を5月6日(水)まで延長します。 - 臨時休業中の留意事項

◆不要不急の外出を避け、特に、GWに向け帰省や旅行など都道府県をまたいだ人の移動を見合わせてください。

◆部活動等については、臨時休業中の活動を全て中止とします。

◆22日までの学習課題は学校ホームページに掲載されています。各自、取り組み状況を再確認してください。

◆23日以降の学習課題等を含めた対応については、4月20日以降あらためて一斉メールと学校ホームページにてご連絡します。

- 生徒の皆さんは、人との接触を極力抑え、感染拡大防止、健康の維持に努め、家庭での学習に取り組んでください。

- 保護者の皆様には、以上の対応について御理解、御協力をお願いいたします。引き続き御家庭での御指導よろしくお願いいたします。

令和2年度PTA総会の開催について

さて、新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年4月22日(水)に実施予定の令和2年度PTA総会につきましては、第一回理事会において、中止とさせていただくことと決定しましたので、よろしくお願いいたします。

なお、休校措置が解除になり次第、総会でお配りする予定だった資料をお子様を通じて配布させていただく予定であることも併せてお知らせします。

臨時休業中の学習について

下記のアドレスよりサイトに移動できます。

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm

桜

【職員室外の廊下から見た桜と「大山門」】

「桜」にちなんだ古典を2つ、ご紹介します。

①世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし(『伊勢物語』第八十二段)

②花は盛りに、月は隈なきをのみ、見るものかは。(『徒然草』第百三十七段)

①は「世の中に桜がまったくなかったとしたら、春は(さくらが咲いたり散ったりするのを見ることもないので)のんびりした気持ちでいられるだろうに」、②は「満開の桜だけが美しいのか(いや、そうではなかろう)」という趣旨です。

令和2年度の始業式と離任式

離任される先生方には、生徒はもちろん、教職員一同も大変お世話になりました。ありがとうございました。新天地でのご活躍をお祈りしています。

令和2年度入学式

那須拓陽高校での3年間で、自分の将来を見据え、多くのことに挑戦しましょう。

【236名の新入生】

【学校長式辞】

【新入生誓いのことば】

【1学年の正担任・副担任】

新型コロナウイルス感染症対策に係る臨時休業について

本校も4月8日(水)より新年度をスタートさせたところですが、7都府県を対象として出された緊急事態宣言を受け、東京への通勤圏にあり、首都圏との交流の深い本県としても、次のような方針変更が示されました。

- 始業式翌日4月9日(木)より4月22日(水)までの2週間程度を臨時休業とする。

- 部活動等は、中止とする(対外練習試合・県内外遠征等を含む全ての活動)。

なお、この期間の連絡につきましては、本校のホームページ、一斉メール等にてお知らせいたします。また、課題等につきましても今後ホームページに掲載いたしますのでご確認をお願いいたします。ログインには、IDとパスワードが必要になりますので生徒へ配布しました通知をご確認ください。

度重なる、休業措置によりご心配やご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。何かあった場合は担任または学校へご連絡頂きますようお願いいたします。

入学式について

次のことについてご協力よろしくお願いいたします。

- 体調がすぐれない(特に、発熱や咳の症状がある)場合は、無理に出席されないようお願いいたします。

- 式に出席される方は、極力、マスクの着用をお願いいたします。

※式中もマスクをはずす必要はありません。 - 高齢の方、基礎疾患(心臓疾患、呼吸器疾患、糖尿病等)をお持ちの方は、式へのご出席を控えていただきたくお願いいたします。

春季休業期間中の部活動再開について

今般の新型コロナウイルス感染症防止につきまして、ご理解とご協力いただき感謝申し上げます。3月24日付け文部科学省並びに県教育委員会の通知により、感染防止対策を行った上で校内に限定した活動が実施可能となりましたのでお知らせします。なお、各部活動の活動予定につきましては各顧問より生徒を通じて連絡させて頂きます。

活動再開の際の留意事項につきましては、下記のとおりとなりますのでご理解とご協力お願いいたします。

・部活動の活動場所は原則として校内に限定し実施する。

・合宿や遠征、県内外の他校との練習試合や合同練習等は行わない。

・登校する際には、検温を行い、体調がすぐれない(特に、発熱や咳、倦怠感の症状がある)場合は、登校は控え自宅で休養する。

・公共交通機関を利用して登校する場合は、特に感染防止に留意する。

・活動終了後は不要不急の立ち寄りはせず、速やかに帰宅する。

現在も首都圏を中心に新型コロナウイルス感染症な拡大が続いており、予断を許さない状況が続いております。今後、再度活動の自粛などの変更等があった場合はメールやホームページでお知らせいたします。

久しぶりの登校!

生徒の皆さん、もう少しの辛抱です。あやふやな情報に惑わされず、自分自身の健康管理を万全に過ごしてほしいと思います。

暖冬の影響で、入学式、始業式を待てずに、第3校舎南側の桜がほぼ満開の状態です。

誰一人として何事もなく、元気に新学期が迎えられることを桜の花にお願いしておきました。皆さんの笑顔を待っています。

【担任の先生とも久しぶりです】 【ちょっとお茶目な生徒たちも】

【青空に映える学校の桜!】

3月24日(火)登校日の実施について

3月24日(火)を登校日として設定いたしましたので、ご理解とご協力よろしくお願いいたします。次のように、学年ごとに分散登校を実施いたします。

2学年の始業時間は、9:35といたします。午前中1時間程度を予定しています。

1学年の始業時間は、午後1:00といたします。2学年同様1時間程度を予定しています。

なお、体調がすぐれない(特に、発熱や咳の症状がある)場合は、無理に出席されないようお願いいたします。

現在も新型コロナウイルス感染症な拡大が続いており、先の見えない状況に不安な日々が続いておりますが、改めまして、不要不急の外出を避け、自宅にて学習に取り組むようお願いいたします。部活動等(対外練習試合・県内外遠征等を含む全て活動)についても引き続き活動中止の継続をせざるを得ない状況です。

また、国内の複数地域で、感染経路が明らかではない患者が散発的に発生しており、一部地域には小規模患者クラスターが把握されていることから、集団発生を防ぎ、感染の拡大を抑制しなければいけない状況が継続しています。

換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まるところには、決して行かないようご協力お願いいたします。

現時点では、4月6日(月)登校日・教科書販売・身だしなみ指導・写真撮影を予定しています。今後、変更が生じた場合、ホームページ、一斉メールでご連絡いたします。

何かあった場合は担任または学校へご連絡頂きますようお願いいたします。

第72回卒業式挙行

【校長から学科の代表生徒に卒業証書が手渡されました】

しかし、卒業生、保護者、そして、教職員の例年以上の“思い”により、厳かに卒業式を実施することができました。式では、一人一人の名前が担任の先生によって読み上げられ、そして、各学科の代表の生徒に卒業証書が手渡されました。校長による式辞では、改めて卒業証書の意味が説明されました。

卒業生の皆さん、卒業おめでとう!これからの人生も、高校3年間で培った自信と勇気を持って、前向きに明るく突き進んでください。

【担任の先生とともに入場】【一人一人の名前が読み上げられました】

【学校長式辞】 【厳粛な卒業式となりました】

【終了、そして、退場へ】 【3学年の担任団】

新型コロナウイルス感染症対策に係る対応について

このことについて、感染拡大防止の重要性を鑑み、本校では、以下のように対応することとしましたのでご理解とご協力よろしくお願いいたします。

3月3日(火)は登校日として、学年ごとに時差登校を実施いたします。

2学年は始業時間を通常より1時間遅らせ、9:35といたします。午前中のみの登校とし、HRと教科書その他の私物の持ち帰り等を予定していますので、持ち帰りに必要な袋などの準備も併せてお願いいたします。

1学年は午後1:00始業といたします。2学年同様、HRと教科書その他の私物の持ち帰り等を予定していますので、持ち帰りに必要な袋などの準備もお願いいたします。

3月4日(水)から3月24日(火)(春休み)までの期間、臨時休業といたします。部活動も、対外練習試合・県内外遠征等を含む全て活動は中止といたします。ただし、状況によっては終期の前後する可能性があることもご理解お願いいたします。変更が生じた場合、一斉メール等でご連絡いたします。

この間、不要不急の外出を避け、各自の進路を見据え自宅にてしっかり学習に取り組むようお願いいたします。

また、免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけ、毎日の健康観察(咳、だるさ、息苦しさ)、検温等を行う等、日常の健康管理をお願いいたします。自宅においても手洗いや咳エチケット等の基本的な感染症対策の徹底も併せてお願いいたします。

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための臨時休業の措置であることご理解いただきますよう重ねてお願いいたします。

その他、何かあった場合は担任または学校へご連絡頂きますようお願いいたします。

「新型コロナウィルス感染症」に係る感染拡大防止等へのご協力について

報道等でご存じの通り、2月24日「新型コロナウィルス感染症対策国の専門家会議」で、今後1~2週間が感染拡大のスピードを抑えられるかどうかの瀬戸際であるという見解を出しました。また、2月25日には「新型コロナウイルス感染症対策基本方針」が示され、対策会議では、この 1~2週間が感染拡大防止に極めて重要であることを踏まえ、多数の方が集まるような全国的なスポーツ、文化イベント等については、大規模な感染リスクがあることを勘案し、今後2週間は、中止、延期又は規模縮小等の対応を要請するとの方針が示されました。

それらを受け、在校生につきましては、2月28日(金)(卒業式予行)、3月2日(月)(卒業式)につきましては、1,2年生(在校生)は、式等に参加せず、自宅待機といたします。不要・不急の外出を避け、自宅で過ごすようにして下さい。

併せて、これまで以上に生徒一人ひとりの感染予防対策へのご協力をいただきたく、下記のとおりお願いいたします。

記

1 基本的な感染症対策の徹底

手洗いや咳エチケット等の基本的な感染症対策を徹底する。

不要・不急の外出をさけ、特に人が多く集まるようなところへは行かない。

2 日常の健康管理や発熱等の風邪の症状がみられる場合の対応

①健康管理について

免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がける。

毎日の健康観察(咳、だるさ、息苦しさ)、検温等を行う。

②症状がみられる場合の対応について

自宅休養の場合でも出席停止とします。

その根拠は次の通りです。

『学校保健安全法第19条による出席停止』又は『非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくても良いと認めた日』

③出席停止とする症状の目安

・発熱等の風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

・医療機関において新型コロナウィルスに感染していると診断された場合

3 正しい情報について

風評やデマなどに惑わされないよう、ご家庭でもご配慮ください。

〔関連情報ホームページ〕

・新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html

(文部科学省ホームページ)

・新型コロナウルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(厚生労働省ホームページ)

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/shingatakoronavirus.html

(栃木県ホームページ)

“花寿司”づくり体験!おみごと!

【生徒作 大成功!】

そもそも「巻き寿司」が作られるようになったのは、江戸時代後期と言われています。最初は、関東地方は細い巻き寿司、関西地方は太い巻き寿司が作られていたそうです。「花寿司」は、和歌山県の漁師が房総半島に漁に来たときに伝えたのではないかとの話が残っているそうです。

今日は、田村悦子先生の指導のもと、「バラの花巻き寿司」「桃の花巻き寿司」「四海巻き寿司」の3種類を作成しました。どの花寿司も、巻き終わって、切るときは“どきどき”でした。先生の指導のおかげで、見事な「花寿司」が完成し、全員で試食しました。ごちそうさまでした!

【愛情たっぷりのご指導でした】 【具材を丁寧に並べて…】

【どきどきの一瞬です!】 【全員きれに完成です!】

那須塩原市議会議員の方々と「高校生との意見交換会2020」を開催しました

当日は、那須塩原市議会議長をはじめとし16名の市議会議員の方々と42名の本校生が、10のグループに分かれ、KJ法を用いて、「私たちが住むまちに、私たちが将来できること」をテーマに議論を深めていきました。各グループでは「市役所に牛乳サーバーを設置する」「食品ロスゼロを目指して」「企業誘致」等のサブテーマを設定しアイディアを出し合いました。最後には、各グループの代表生徒が、各グループで話し合われたことを発表し、それぞれ良かったものを投票し合いました。話し合いの場面、発表の場面では、大変白熱し、充実した時間を過ごすことができました。市議会議員の皆さん、ありがとうございました!

【会場は熱気でムンムン!】 【代表生徒の発表、盛り上がりました!】

本校の「とちぎ和牛」が販売されました!

【ありがとうございました!】 【今回販売された“政平国”号】

肥育から、販売までを経験することで、命の大切さ、食の重要性を生徒たちはより実感することができたことだと思います。これからも、それらの思い、感じたことを大切にして取り組んでいってほしいと思います。

“政平国”の肉を購入していただいた皆さん、販売していただいた業者の皆さん、本当にありがとうございました。これらかも、どうぞよろしくお願いいたします。

【高校生が育てたとちぎ和牛の販売】 【生徒たちも一生懸命PR活動】

【第3回和牛甲子園 出場!】 【肥育の様子を堂々と発表してきました】

予餞会を実施しました!

新しい生徒会長の挨拶の後、記念品が贈呈され、その後、映画鑑賞、余興となりました。余興では生徒会、有志の生徒、1、2年の先生方、3年の先生方からそれぞれダンスの披露があり、その後、3年間を振り返るスライドショウが上映されました。

3年生、3年間よく頑張りました。そして、在校生、先生方からのエールを忘れず、これからも頑張ってください。

【生徒会からの贈り物】 【3年の先生方からの贈り物】

専門学科課題研究発表会を実施しました

【プレゼンソフトを用いてわかりやすく発表してくれました】

1、2年生は、3年生の発表を聞くことで、3年生になったときに取り組む課題研究のイメージを持ちます。自分だったらどんな疑問を持つのか、どんな方法で解決していくのか、そして、どんな方法で発表するのか。そんな思いを持ってもらいたいと思います。

3年生、1年間お疲れ様でした。立派な発表でした。そして、1、2年生は、3年生に負けないように取り組んでいってほしいと思います。

第3学期がスタートしました!

一人一人の顔を見ると、18日間の冬休みを充実して過ごせたことがうかがえます。元気な生徒の姿からパワーをもらうことができます。始業式では、目標を持つことの意味を医学的に、心理学的に解釈し、その大切さを考えました。令和という新しい時代のスタートの年度の締めくくりの3学期です。それぞれ自らの目標に向かって邁進していってほしいと思います。

【寒さの中にもぴりっとした緊張感】【校長室のテーブルも新年バージョンに】

令和7年度高校生等奨学給付金について

「高校生等奨学給付金」の申請を受付中です。

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、一定の要件(生活保護受給世帯・道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)を満たす世帯に対し支給する返還不要の給付金です。

本校事務室に申請書類一式を御用意しておりますので、申請を希望される場合は、保護者様または本校生徒に事務室にお越しいただき、申請書類をお受け取りください。

また、申請書の最終提出期限は、令和7年10月31日(金)までとなっておりますのでご注意ください。

詳細は、県ホームページからもご確認いただけます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/gakkoukyouiku/koutou/kyuufukin_k.html

〈那須拓陽高等学校 事務室 TEL:0287-36-1225〉

受付時間:8時20分~16時50分

令和7年度会計年度任用職員の募集について

本校乃木農場における家畜管理作業(搾乳)の職員を募集します。

詳細は募集概要及び募集要項をご覧ください。

大山記念館の見学(現在、中断しています)

大山記念館の見学は、現在、都合により中断していますので御了承ください。なお、外観のみの見学は受け付けておりますので、希望する場合は一週間前までに本校事務室までご連絡ください(TEL 0287-36-1225)。

欠席等の連絡方法は原則Web上の欠席等連絡フォーム(24時間利用可)による連絡とします。

連絡フォームURLはこちら

インフルエンザ等に罹患したときは、出校停止になります。感染が疑われるときは、必ず検査を受けてください。出校する際は、登校申出書または証明書を提出してもらうことになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

令和7年度の中学3年生向け情報

令和7年度の中学2年生向け情報

創立80周年に向けて、親子三世代調査へのご協力をお願いいたします。

現在、緊急連絡はありません。

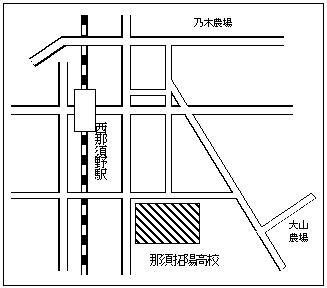

JR西那須野駅から徒歩で7分

<乃木農場>

〒329-2711

栃木県那須塩原市石林851

(google map)

TEL:0287-36-1157

通学時は、明るい道を複数で通るなど、十分に注意して登下校してください。何かありましたら、学校や警察にすぐに連絡してください。