文字

背景

行間

食品化学科日誌

卵料理コンテストに向けて!!

卵を2個使った創作卵料理!生徒達はアイディアを出し合って制作中です!!

三人寄れば文殊の知恵!だんだんと形になってきました♪

申込み期限にはまだ時間があるので、これから洗練させて望んでいきたいと思います!!!

トマトケチャップ実習と味覚閾値実験を行いました。[食品化学科]

○トマトケチャップの製造[食品製造]

ケチャップとは野菜やキノコ、魚などを原料にした調味料の総称ですが、日本でケチャップと言うと「トマトケチャップ」を指すことがほとんどです。

今日の実習では農業科で育てているものの中で、形状の悪いものや裂果などの規格外品を使わせてもらい、

トマトケチャップの製造を行いました。

トマトの皮を湯むきし、ミキサーで破砕、裏ごししたものに調味料を加え煮詰めます。

本来トマト加工品は酸味と色味の濃い「加工品種」を使うので鮮やかな赤色を呈しますが、今回は生食用を利用したため足りない酸味は調味料で補い、

色味は淡いものに仕上がりました。

○味覚の閾値(いきち)実験[食品化学]

味は私たちの食生活を豊かにしてくれるものですが、本来は食品から得られる「情報(シグナル)」を見分けるための

感覚だったことを中心に実験を行いました。

閾値(いきち)とは味覚や嗅覚などで「その味や香りを感じることができる最低の濃度」のことを言い、味や香りの種類によってもその濃度が異なります。

今日は「甘味」と「塩味」の2種類で閾値実験を行いました。

普段何気なく感じている味も集中してみると感じ方に大きな違いがあることを認識できる実験でした。

小麦粉の実験・実習を行いました【食品化学科】

クラスを半分に分け、実験と実習を同時進行しました。

小麦粉を使用した加工品は世の中にも多く、本校の加工品でもパンやスポンジケーキなど小麦加工品は多いです。

その中で、小麦粉の種類と性質と加工特性について「湿グルテン抽出実験」と薄力粉を使用した「パウンドケーキ」実習を行いました。

○湿グルテン抽出実験

小麦粉中に含まれる「グルテニン」と「グリアジン」というタンパク質は水を加えて

こねることで「グルテン」と呼ばれる粘弾性のあるタンパク質が形成されます。

このグルテンは小麦加工をする上で非常に重要な要素となります。

今日の実験では「薄力粉」と「強力粉」で比較実験を行い、含まれるグルテン量の違いを、

湿グルテンを取り出すことで学習しました。

○パウンドケーキ製造実習

小麦粉の加工として、「パウンドケーキ製造」を行いました。

パウンドケーキはバター、鶏卵、砂糖、小麦粉から作られる伝統的なケーキで、

諸説ありますが、4つの材料がそれぞれ1ポンドずつ使われてたことから

「ポンドケーキ」と呼ばれていたものがなまって「パウンドケーキ」になったとも言われています。

この実習で重要になるのが「バター」。しっかり空気を含ませてクリーム状に練ること、

さらに、最後の小麦粉を合わせるときに「混ぜすぎない」こと。

さて、自分の作ったものは綺麗に膨らんだでしょうか?

この2つの実験実習は、一見独立しているように見えますが「小麦粉」の「性質」と

「加工特性」を体感できるよう組み合わせて行っております。

座学と各科目を連携させることで、より深い学びにつなげられるよう取り組んでいます。

有機酸の定量実験を行いました。

有機酸の定量実験を行いました。

今回はお酢の中の酢酸濃度(%)を実験で求めました。

「酸とアルカリ(塩基)の中和反応」を利用します。

器具類も初めて見るものばかりなので、使い方からスタートです。

1つ1つの操作を慎重かつ的確に行い実験を進めていきました。

メスフラスコ ホールピペット 標線合わせ(メニスカス)

準備ができて、滴定開始!

フェノールフタレインという指示薬を加えたことで、終点が微紅色になり見やすくなります。

初めての実験で、失敗してしまう生徒が多くいましたが、

悔しさから調製試料が無くなるまで何度もリベンジして納得いくまで取り組んでくれました。

化学実験は「精度が重要」

これからの実験でも操作一つ一つを丁寧に学習していきます。

2学年研修旅行【食品化学科】

2学年研修旅行【食品化学科】

午前中は茨城県五霞にあります「キユーピー五霞工場」さんを見学しました。

キユーピー工場の中でも五霞工場が一番規模が大きく、マヨネーズ、ドレッシングの製造現場を見学しました。

工場内はもちろん撮影禁止なので、写真はありませんが生産ラインの見学や、

今目の前で働いている人と電話をつないでの質疑応答など、見るも聞くも勉強になる見学でした。

最後にはマヨネーズやドレッシングの試食もあり、気になる製品を探すこともできました♪

午後はこのまま埼玉県狭山市にある「ロッテ」を見学しにいきます♪

狭山市にある「ロッテ狭山工場」さんにお邪魔しました。

ロッテといえば「お口の恋人」のキャッチフレーズや「コアラのマーチ」

といった馴染み深い会社です。

ここでは、ロッテの社名の秘密や、コアラのマーチの原版など、

貴重なものやお話を聞かせていただきました。

この日のために係の方がオリジナルのコアラのマーチを作成してくれ、

お土産にいただきました♪

試食でいただいた「できたて」のチョコパイは、水分調整前のもので、

ビスケット生地がサクサクしており、普段食べているものと違う食感に

新鮮さを感じたようです。

身近な食品産業を見学し、生産現場を直接目で見て肌で体験することで、

自身の進路の糧としていければと思います。

紫キャベツでpHを調べよう!

紫キャベツでpHを調べよう!

この色は食品中に含まれる「色素」によって私たちは色を見ています。

今日は「食品に含まれている色素を抽出」して、その性質を調べる実験をしました♪

使ったのは「紫キャベツ(赤キャベツ)」

スーパーなどでも手に入る野菜ですが、すごく特徴のある見た目をしています。

この紫キャベツに含まれる色素は「アントシアニン」と呼ばれるもので、他にはナスやブルーベリー、紫芋などにも含まれる色素です。

アントシアニンは「水に溶けやすい」という特徴があるため、

そこで、今日は色素を抽出して簡易的な実験を行いました。

まずは細かく切った後、水を加え、弱火で加熱して色素を抽出します。

抽出した色素液に、様々な液体を加えることで、そのpHによって色調が変化していきます。

今回準備したのは変化がわかりやすい「食酢」「石けん液」「中性洗剤」の3つ。

加えたものがこちら。

左から「元の色素液」「食酢添加」「中性洗剤添加」「石けん水添加」

食酢を添加したものは「赤色に発色」

中性洗剤を添加してものは「紫色のまま」

石けん水を添加したものは「青色に発色」

これはアントシアニンがpHによって色が変化する特徴を良く表しています。

アントシアニンは「酸性で赤色」「アルカリ性で青色」「中性付近では紫色」に変化するため、調べたい液体を抽出液に加えることで、およそのpHを調べることができます。

結果、食酢は酸性、石けん水はアルカリ性、中性洗剤は中性付近だと確認できました。

この反応を食品に応用することも可能で、pHの違いを利用して「色の変化を楽しむ食品」にすることも可能です。

クリームパンをつくりました

その中で今日は、クリームパンの製造を行いました。

クリームパンのフィリング(中身)は非常に柔らかく、包むのがすごく難しいらしく、

生徒達は苦戦をしていました。

フィリングをうまく包めない。生地をクリームで汚してしまうと、生地が結着が悪くなる…などなど、苦戦する要素がたくさんある菓子パンです。

この1度限りではなく、何度も反復して実習することで経験を積み、最終的に自分たちも納得する綺麗なクリームパンを成形できるようになるのが目標です。

今年度もよろしくお願いします♪

今日はその中でも「いちごの下処理」を行いました。

春になって暖かくなってくると、いちごは全体的に小さく、

過熟し、赤みも濃くなってきます。

そうなると「生食」よりも「加工」に向くため、ジャムやソース

などに利用されます。

栃農食品化学科で作っているイチゴジャムも、この加工用イチゴを

たっぷりと使用しています。

今日は1つ1つ丁寧にへた取りし、痛みのあるものを選別する実習を

行いました。

傷んだ部分や、ヘタが残ることでジャムの品質に大きく影響してしまうため、

すごく重要な工程です。

2年4組全員で一所懸命に取り組み、無事終えることができました。

今日は下処理まで。

次回は煮詰めてジャムに仕上げます。

5月2日に行われるPTA総会では、食化科からこのイチゴジャム

を販売する予定でおります。

出前授業をしてきました♪(食化科)

出前授業をしてきました♪(食化科)

今日のテーマは「人工いくらをつくろう!」

アルギン酸ナトリウムとカルシウムが反応することで「ゲル」の膜が形成され、

水に不溶になることでイクラのようなつぶつぶができるという実験です♪

いくらと聞くと「食べてみたい!」と思う(私だけ?)生徒さんが居たらと思い、今回は

食品添加物用のアルギン酸ナトリウムと塩化カルシウムを使い、オレンジジュースを丸めてもらいました。

ただやるのではなく「原理」についても講義しての実験です♪

美田中学校の生徒さん達も興味津々といった感じで、前のめりになって取り組んでくれました。

美田中学校さんでは進路学習会という行事で1・2年生を対象として行っているとのこと。

1年後、または2年後の進路選択の一助となれば嬉しい限りです。このような場をいただけたこと、ありがとうございました。

小山市立美田中学校さんHP

http://www.oyama-tcg.ed.jp/~mita-j/

そば打ち実習を行いました(キャリア形成支援事業:食化科)

そば打ち実習を行いました(キャリア形成支援事業:食化科)

テーマは「手打ちそば」

普段から食べたことはあっても、自分で打つ経験は少なくなってきている「そば打ち」

そんなことからも、1つでも多くの経験をしてもらいたいと行いました。

そばは「打ち方」も「こだわり」も千差万別。生涯修行とも呼ばれる世界です。

初めての人も少し経験ある人も、講師として来て下さった黒須さんの指導にそって、

一生懸命取り組んでいました。

水加減の重要性と難しさ、そば打ち行程の「なぜ?なぜ?」までも丁寧にご指導いただきました。

本日お世話になりましたのは「青木ソバ粉(株)」様です。

ソバ粉はもちろん、ギフト商品なども取り扱っておりますので、

蔵の街とちぎにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

栃木市本町12-14

栃ナビ:http://www.tochinavi.net/spot/home/?id=7687

課題研究科内発表会を行いました!(食品化学科)

課題研究科内発表会を行いました!(食品化学科)

この課題研究は、通常の授業とは違い

「自分たちで課題(テーマ)を決めて(見つけ)、1年かけて実験・研究する授業」です。

※農業土木科で学ぶ「総合実習・課題研究」引用

生徒は椅子に座り、先生が黒板で授業をするのでは無く、3年間勉強してきたこと、それで足らなければ必要になる知識をさらに勉強して、

自分たちで実験や実習を組み立てて取り組んでいきます。要は大学の卒論と同じです。

毎年の3年生を見ていても、まず課題を見つけること、さらにそこから研究していく過程で苦労しているのが目に見えてわかる授業です。

そんな苦労の末、今年の3年生が取り組んできた研究を同じ食品化学科の2年生に対して披露しました。

2年生は来年「課題研究」に取り組みます。

来年のこの時期には2年生に向けて自分たちが取り組んできた研究を披露することになります。

このように3年生から2年生へ生きた授業を展開しています。

佐野短大との高大連携授業を実施しました(食化科)

佐野短大との高大連携授業を実施しました(食化科)

食品化学科に対して出張授業をしていただきました

テーマは「味覚」について

私たちが感じることのできる味覚は「甘い」「しょっぱい」「酸っぱい」「苦い」「旨い」の5つあり、

その味の感じ方の違いや、感じる濃度の違いである「閾値(いきち)」について授業をしていただきました。

今日の食化科

今日の食化科

食品化学科でも、1年生では土に触れる「農業と環境」と授業があり、夏と冬に大きく収穫の時期があります。

前回記事にした「キムチ漬け」も、この農業と環境で栽培した白菜を使って作りました。

明日が終業式と言うこともあり、まだ小さいものもありましたが、ブロッコリーを収穫しました。

2年生:ブロッコリーのDNA抽出実験(食品化学)

食品化学科の名前から、食品のイメージは強いのですが、「化学」についても学習しています。

今日は化学実験の1つとしてブロッコリーの花蕾からDNA抽出実験を行いました。

DNAが塩に溶けて、アルコールには溶けないことを利用し、DNAを目で見る実験です。

下段写真3枚に見える白い綿のようなものが抽出したDNAです。

DNAを直接目で見る体験は無かったであろう驚きでした。

2年生:スポンジケーキの製造(食品製造)

やはりこの時期ですね。スポンジケーキの製造です。大量の卵、大量の砂糖、大量の薄力粉から仕込んでいきます。

シンプルなだけに手を抜くとそのことが製品に出てきてしまうので、注意深くかつ的確に製造しました。

今回製造したものは、少量なので食品化学科の生徒へ販売する分で終わってしまいます。

製パン実習

製パン実習

2年生の授業で、製パン実習を行いました。これまでもたくさんのパンに取り組んでいますが、

何度取り組んでも楽しいのがパン実習ではないでしょうか。

今日はドライフルーツを混ぜ込んだカップ入りのパン作りに取り組みます。

生地の分割まるめはもうお手の物

混ぜ込むのはレーズンやオレンジピール、チョコチップなどなど。

一つ一つに練り込んで、カップに入れて発酵・焼成です

写真は撮れていませんが、パンが冷めてから表面にアイシングをして完成です

私もお裾分けをいただきましたが、アイシングのレモン風味とオレンジピールの香りが爽やかで、美味しかったです

キムチを製造しました

キムチを製造しました

ただ白菜を持ち帰る…だけでもいいのですが、せっかくだからと発酵食品の一つでもある「白菜のキムチ漬け」を作ることに

もちろん白菜を漬け込む「ヤンニョム」も手作りです

ニンニク・ショウガをすり下ろし、唐辛子も細・粗挽き、魚醤にアミの塩辛に本格的に仕込んでいます。

手も作業着も赤く染めつつ、一生懸命に取り組んでいました。

ちなみに、キムチは発酵食品と言いました。しっかりしたヤンニョムでつけ込んだキムチはだんだんと味が変化していきます。

初めの若い頃は辛さが立ち、だんだん酸味が増して味が落ち着きます。

好みもありますが、つけ込んで1週間前後食べながら味を確かめてください。

キャリア形成支援事業を行いました。

今日は「上生菓子」と「大島まんじゅう」の2品を教えていただきます。

上生菓子とは白餡に砂糖やつなぎを加え、整形しやすくしたものを原料にして、四季折々の植物や風情を形にした菓子のことです。

今回は、冬のこの時期と言うことで上生菓子の題材は「藪椿(ヤブツバキ)」

講師の職人さん方はするするっと形作ってしまいます

簡単そうに見ていましたが、見るのとやるのでは大違い

それと併せて造ったのが「大島饅頭」皮にも餡にも黒糖を使いつつも

甘さ控えめの茶饅頭です。

思っていたより皮生地が包む餡に比べて小さいため、こちらも四苦八苦してました。

蒸け上がった饅頭に生徒たちは喜んでいました。

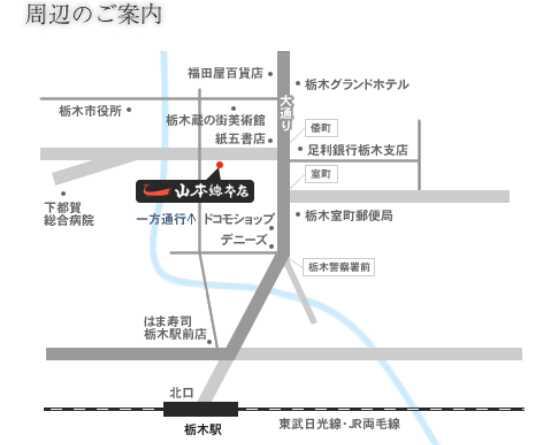

本日お世話になった山本総本店さん

お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。

栃木市倭町12-14

この時期ならではの実習です♪

この時期ならではの実習です♪

もちろん、スポンジケーキを「ただ」作るだけでなく、原料の特性や、

生地が膨らむなどの加工原理を学び、その実践として製造実習を行っています。

いつもなら実習はそこで完結!

…なのですが、「学科としてこの時期ならではの実習」ということで自分たちで製造したスポンジケーキを素材として使い、

12日(月)に3年生が、14日(水)に1、2年生がデコレーションケーキの実習を行いました♪

基本的な材料は学科で準備し、各個人で必要な物は個人で準備してもらいました。

基本となる作り方をレクチャーした後は、それぞれ思い思いに制作開始です♪

一人ひとり工夫を凝らし夢中になって取り組んでいました。

一部ですが生徒たちの力作をご覧下さい

同じ物が1つとしてない「世界に1つだけのデコレーションケーキ」ができあがりました

いつもと雰囲気の違うお楽しみ時間で、嬉しそうに持ち帰る生徒たちの顔がまぶしかったです

都賀中さんへ出前授業に行って参りました(食品化学科)

都賀中さんへ出前授業に行って参りました(食品化学科)

高校生が先生役として、日頃自分たちが勉強している内容を中学生に教える授業です

この時間で、栃農の食品化学科がどんな勉強をしているのかの少しでも知ってもらえたら嬉しいです。

今日のテーマは「おまんじゅう」

ベーキングパウダーを使ったおまんじゅうを都賀中生さんたち24名と楽しく取り組みました♪

小麦粉の生地を作って、あんこを包み、蒸し上げる簡単な加工品です。

ですが、初めてだとやはり難しいので高校生がサポートに入ります。

蒸し上げ前と後での大きさの違いに、驚いている中学生を嬉しそうに眺める高校生が印象的でした。

およそ70分の短い時間でしたが、高校生も自分たちが先生として振る舞えたかどうかの不安と心配、

中学生が上手に作ることができたことでの充実感を得られた有意義な時間でした。

ただ、写真を取り忘れてしまい、ここに載せられないのがすごく残念でなりません。。。

新酒ができあがりました【お便り】

新酒ができあがりました【お便り】

9月、大田原市にある「鳳鸞酒造(ほうらん)」さんへ技術協力として、本校で分離・保存していた「ワイン用の桜酵母」を用いたワイン造りに、食品化学部の生徒でお手伝いしにいきました。(過去の記事はこちら)

そして12月の初旬、鳳蘭酒造さんから新酒ができたとのこと。

こちらがそのワインです。

巨峰の色を生かして、ロゼに仕上げたワインになっております。

ラベルにも本校の「桜酵母使用」を表記していただきました。

仕込みを行った生徒たちはまだ未成年ですので、味を知ることができないのが残念ですが、その分多くの方に知っていただければ嬉しく思います。

鳳鸞酒造さんでは様々なワインも手がけています。この巨峰ワインもその一つです。しかし、栃農桜酵母を使用した巨峰ワインの仕込み量はおよそ5~600kgと少ない量ですので、およそ1,000本程度と数量限定になるそうです。

なお、恐縮ですが本校は酒類の販売資格はありませんので、学校では取り扱いしておりません。

今後取扱店舗を増やしていくとのことですが、

現在は

・町の駅コエド市場(栃木市倭町)

・東武宇都宮百貨店栃木市役所店(栃木市万町)

で取扱が始まるとのことです。

なお、酒類卸の「井上株式会社(栃木市園部町)」さんにおいても小売りが可能とのことですのでご確認いただければと思います。

容量:500ml

価格:1,280円(税込み)

化学を利用した食品加工

今日は、食品加工と化学を合わせた内容の実習を行いました。

テーマは「ミカンのシラップ漬け」みなさんも馴染み深いのでは??

スーパーやコンビニ、100円ショップでも購入できる程、身近な缶詰で価格もお手頃。それでいて筋の1つも残さず綺麗に剥かれている。すごいですよね♪

この薄い皮のことをじょうのう膜と言います。手でむいたことのある人なら、どれほどむきにくいかわかりますよね。

でも、「どうやってこんなに綺麗にむいているんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?

きっと日本の製品なら一つひとつ人の手で…

…なんて考えていませんか?

もちろんその方法でも可能です。

ただ、手作業でおこなうということは、その作業をする人にお給料(人件費)が発生します。

今の日本で、しかも手作業でミカンの缶詰をつくったりしたら、1缶1000円超え…なんて商品になってしまいます。

ではどうやって綺麗にむいているのか?

答えは今回の実習でも使用した「塩酸と水酸化ナトリウム」という薬品を使いう酸-アルカリ併用法と言う方法です。酸には塩酸を、アルカリには水酸化ナトリウムを使います。

薬品と言っても、理科や化学の授業で使う実験用の塩酸や水酸化ナトリウムではなく、食品衛生法で定められている指定添加物としての塩酸と水酸化ナトリウムを利用します。

実際にミカンのじょうのう膜を除去していきましょう♪

これからの作業は必ず酸、アルカリに腐食されない道具を使います。

絶対に金属製の鍋やボウルは使わないでください。

まずはミカンの外皮をむき、房を分け0.6%塩酸を30℃に加温して20分作用させます。時々優しく混ぜます。

すると

これが酸処理前

これが酸処理後

少しふやけた状態になります。

じょうのう膜は「ペクチン質」や「繊維質」からできていて、水に不溶なものが多く含まれています。そこへ塩酸を作用させることで加水分解され、水に溶けられる状態に変化します。

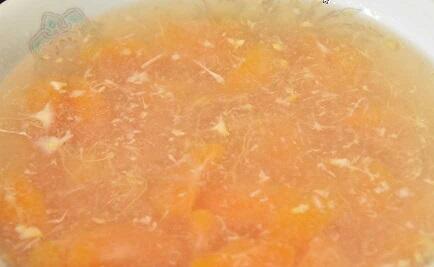

酸処理中はだんだんと溶けたじょうのう膜が液の中に浮いてきたのがこの状態です。

酸処理しただけでも十分綺麗なのですが、一度水洗いし、次は0.3%水酸化ナトリウム水溶液で30℃15分処理します。

アルカリ処理前

アルカリ処理後

この処理によって、アルカリに溶ける繊維質のセルロースが除かれて、ミカンの房が綺麗になりました。

この後、流水中で1時間程水洗いをして、ミカンに付着した水酸化ナトリウムを洗い流して見たことのある缶詰のミカンができあがりです。

最後に56%の糖液(シラップ)につけ込んで2週間ほどつけ込みます。

実は、ミカンに限らず果物のシラップ漬けはできたては美味しくないのです。

漬け込み始めは糖度にばらつきがありますが、時間が経つにつれ味がなじんでくる(糖度平衡)ため、少し置いた方がおいしく仕上がります。

《のうくっく》は本校卒業生が制作