文字

背景

行間

食品化学科日誌

栃農祭に向けて準備中!![食品化学科]

麺もチャーシューもメンマも全て手作りです!

栃農祭を前に、先生方を相手にプレ販売会の練習もしてきました♪

23日(土)の栃農祭 9:20~13:00が一般公開になっています。

ここ最近寒くなってきましたし、ここで暖かいラーメンいかがですか??

栃農みそができました♪[食品化学科]

今年の2月(学校としては昨年度)に「麹(こうじ)」から手作りし、

「大豆」「麹」「塩」だけを使って仕込んだ栃農みそができました♪

市販されている多くのみそと違い、余計な物は一切入れていません。

昔ながらのみそ本来の味に仕上げています。

※だし成分も入っていないので、おみそ汁などはだしをとって使ってください。

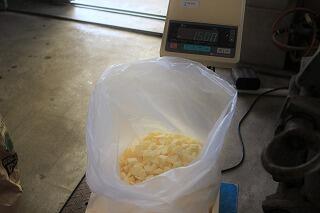

できたみそを一つ一つ丁寧に1kgに小分けしました。

11月23日(土)の栃農祭一般公開で販売します♪

年に1度しか出品しない栃農みそをどうぞよろしくお願いします♪

栃農祭に向けて その1「リンゴジャム製造」[食品化学科]

3年4組 選択C「食品生産」の授業で11/23(土)に開催される栃農祭に向けてのジャムの製造が始まりました!

今回、実習を行ったのは「リンゴジャム」を製造するために、リンゴの皮むき、皮をむいたリンゴを砂糖漬けにしました。

紅玉という品種のリンゴを8等分にして、皮をむき、塩水につけます。

リンゴを切るとリンゴに含まれるポリフェノールの一種が酸化酵素の働きをうけ、酸素と結びつくことで茶色に変色(褐変:かっぺん)してしまいます。

その化学反応を抑えるためにリンゴを塩水につけると塩水のナトリウムイオンがリンゴの酸化酵素の働きを抑制して変色を防いでくれます。

塩水の代わりにビタミンCでも褐変を防ぐことができるので、お菓子作りの時に「レモン汁」を使うときもあります。

その後、よく塩水を洗い流して1センチ角にスライスしてリンゴの重さに対して20%で砂糖漬けにしました。

砂糖漬けにすることで、凍結温度が降下して、冷凍焼けを防ぐことができます。

次回は煮詰め・瓶詰めを行い製品にしていきます。

トレジャーハント!②[食品化学科]

自然界から微生物を分離(スクリーニング)してきて、利用する。

まだ知られていない微生物はたくさん居て、これから見つかるかもしれない!

微生物の世界にはまだまだこんな夢があることから、微生物のスクリーニングを「トレジャーハント」と表現しました。

2年生の微生物選択生で行っているトレジャーハントの続編です。

前回は、花にいるかもしれない酵母を分離しようと取り組みましたが、残念な結果に。

すぐさま第2弾として「くだもの」からの分離を試みました。(途中の写真がなくてすみません。)

なんとか、酵母らしい菌を分離することができたため、この酵母を「選抜」していきます。

一言に酵母と言っても、特徴(個性)がさまざまです。

アルコール発酵の強い酵母、弱い酵母。

アルコール発酵でもアルコールを多く出す酵母、炭酸ガスを多く出す酵母などなど。

今回は「パン」に向く酵母を探しているため、炭酸ガスをたくさん出す酵母を選別します。

以前の分離したくだもの由来の酵母は大切に保存してあるので、それを使います。

微生物を培養する培地に「ブロモクレゾールパープル(BCP)」と言うの指示薬を加えることで、炭酸ガスによるpH変化を色で確認でき、

試験管の中に入れた「ダーラム管」で炭酸ガスを捕集することで発酵力を確認します。

これから1週間培養して結果を待ちましょう。

今日の製パン実習[食品化学科]

そんなブームが来る前から食品化学科の製パン実習でも「食パン」を実施しています。

菓子パンや総菜パンのように、あんやフィリングに頼らず、デニッシュやクロワッサン生地のように多量の油脂にも頼らずに作られる食パンは、

生地の配合や製造工程によって、おいしさが左右される非常に難しいパンの1つです。

栃農の食パンは、フタを閉めて焼成する四角の食パン「角型食パン(角食)」で、上部が山状に膨らんでいる「山型食パン(山食)」と違い、

型に詰める生地量や発酵具合で仕上がりに大きく影響するので難しいのです。

今日は3年生の選択授業で食パンを製造しました。できあがった三斤棒を見ると、角もしっかりでていて、焼き色も綺麗で良い仕上がり♪

実習室は焼成中から漂っていた良い香りが、窯出しの瞬間から一層香ばしい香りで包まれました♪

お菓子と発酵食品 ※写真追記[食品化学科]

お伺いしたのは、

群馬県にある「ガトーフェスタハラダ本社工場」さん、

埼玉県にある「ヤマキ醸造」さんの2カ所にお邪魔させていただきました。

学校の授業で、菓子類や味噌の勉強もしていますが、普段の実習では手仕事での小規模な生産となってしまうので、

先進的な施設のオートメーション化した大規模生産を見学研修できることは非常に大切です。

ガトーフェスタハラダさんでは、映像でラスクができるまでの流れを見てから実際の製造ラインの見学をしました。

工場内は白を基調とした綺麗な環境でした。

包装ラインだけが調整中でしたが、目の前でラスクができるのは新鮮でした。

この後昼食休憩の後、埼玉県のヤマキ醸造さんに向かいます。

ヤマキ醸造さんでは、醤油絞り体験をさせていただきました。

醤油は「大豆」「小麦」「塩」「水」から作られており、それが混ざった状態のものを「醪(もろみ)」と呼びます。

1年ほど発酵熟成させたものを絞って製品にしているとのことで、今回はその醪をいただき、絞り体験をさせたいただきました。

醪の状態では「お味噌?」と思えるほどドロドロしていますが、ろ布で濾すと赤みを帯びた綺麗な醤油が出てきます。

通常はこのあと「火入れ」と呼ばれる殺菌を行うのですが、今回はそのままの「生醤油」でいただきました。

味噌の製造実習は行いますが、醤油製造に触れたのは初めてだったので、良い経験ができたことと思います。

群馬県 ガトーフェスタハラダ様HP

埼玉県 ヤマキ醸造様HP

明日のPTA総会で販売します!【食品化学科】

明日5月9日(木)はPTA総会が行われるということで、食品化学科よりお知らせがあります!

木曜日の1・2時限は、3年生の授業で「食品製造実習」が行われます。

明日はその木曜日!

生産品目は「あんぱん」です!!

時間に限りがあるため、そんなにたくさんは作れませんが、PTA総会にお越しの際は

ぜひ焼きたてあんぱんをお土産にいかがでしょうか??

また、以前もホームページで書きましたが、2年生が製造した「イチゴジャム」も販売します!!

あんぱんとイチゴジャム!どちらもお願いします♪♪

一粒一粒丹精込めて[食品化学科]

もう一つ外せないのが「イチゴジャム」!!

今日はその原料のイチゴ105kg(ほんとはもうちょっと多・・)を2年生全員で前処理をしました♪

暖かくなってくると、イチゴは軟らかくなってしまうので、カビも出やすく、少しの「スレ」でも傷みやすい。。。

ですから1粒1粒丁寧に検品しながらヘタを取っていきます。

たかがヘタ取り、されどヘタ取り!!

雑に処理してしまうと、ヘタの破片が混ざってしまいます。。。

この混ざった緑のヘタ。赤いイチゴジャムの中では「黒い異物」に見えてしまうのです。

そんなことが無いように、生徒達も集中して無事100kg超えの大量イチゴのヘタ取りが完了しました!!

この後、冷凍して保存しておくのですが、そのまま凍らせると冷凍焼けや変色を起こしてしまうので、砂糖を混ぜてから冷凍です。

次回はこの処理したイチゴを使ってジャムを仕込みます♪♪

令和になった5月9日(木)に行われるPTA総会で販売できるように頑張ります!!

ぜひPTA総会にいらっしゃって、とちのうイチゴジャムを手に入れませんか??

トレジャーハント!!ちょっと長文[食品化学科]

今日は2年生の微生物スクリーニングという授業で、「野生酵母の分離」を始めました。

微生物でお宝?と思われるでしょう。でも実際「微生物資源」にはお宝が眠ってます♪

私たちの身のまわりには、「微生物のお陰」がたくさんあります。

食品、環境、医療などなど。実は微生物が居てこそ今の生活が成り立っているんです♪

現在、人類が知っている「既知」の微生物(細菌)は3000種と言われています(出展元:実教出版 微生物利用)

ですが、これは地球に存在しているであろう想定数の10%程度!

実はまだまだ未知の微生物がたくさんいて、いろんな可能性が眠っています!!

ね?これはお宝でしょ?

今日は、その自然界にいる微生物を「分離」するための方法を学び始めました。

手始めに、食品には身近な「酵母」から。

酵母はパンやお酒、発酵食品を造るうえでは外せない微生物です。

自然界の中では、「甘い」所に多く存在しているので、今回は「花」をターゲットにしました。

「蜜」の多そうな花を採取してきて、微生物のご飯となる「培地」に入れます。この中で、酵母が増殖してくれれば、1週間後に結果が!!

さて、今回は無事、トレジャーハントすることができるか!?

実習室が爽やかな香りに包まれます♪【食品化学科】

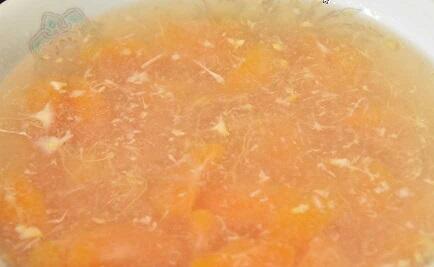

甘夏をそのまま食べてもおいしいですが、甘さの中に少し苦味の利いたマーマレードは

格別です!!

栃農マーマレードは果実丸々使いきります♪

ワタ部分(アルベド)を適度に残しつつそぎ落とし、果皮を細切りにして湯煮して「脱渋」。

果肉は種を取ってジュースに。

そいだワタ部分と、じょうのう膜(果肉の周りにある厚い膜)から「ペクチン質」を抽出します。

この3つをあわせて煮詰めると、おいしいマーマレードの出来上がりです♪

一度に仕上げるとなると時間がかかるので、今日は下処理だけで終了♪

次は煮詰めて製品にしていきます♪

総合実習は3班編成で実施しています 長文です。。。[食品化学科]

国語や数学、理科と言えば、どんな授業をするのかなんとなくイメージすることができますが、

どんなことを勉強するの?という専門授業がたくさんあります。

その中の1つに「総合実習」という授業があり、毎年学年の始まりに生徒たちの頭上に「???」が浮いているのが特徴です。

ではどんな授業をしているかと言うと、食品化学科では、1クラスを「食品化学」「食品製造」「微生物利用」

の3つの班に分け、実験実習を同時に実施しています。

なので、1度食品製造を実施したグループが、また食品製造に戻ってくるのに3週間かかります。

毎回実験実習を行うので充実した授業です。

今日はそんな総合実習の中身を見てみます♪

この日の食品製造は「牛乳の加工」をテーマに、「アイスクリーム」の実習を行いました。

アイスクリームには3つの規格がありまして・・・・・、と授業になってしまいますのでちょっと省略して内容を説明します。

ベースとなる「牛乳、生クリーム、卵黄、砂糖」これを空気を含ませながら冷やし固めたものがアイスクリームです。

コツは「どうやって冷やすか」。

冷凍庫に入れてしまっては混ぜられません。

外に出すと融けてしまいます。

ではどうするか?

氷と食塩を使って「凝固点降下作用」を利用することで、アイスクリームのベースを

氷点下で冷やすことができるようになります。

あとは絶えず手を止めず混ぜ続ける!!

頑張った末においしいアイスクリームができあがりました♪

○食品化学

この日は、教室の授業で行っている「還元糖」についての定性実験を行いました。

糖の中には、

「相手を還元する(自らは酸化される)力」を持った糖があり、その糖を「還元糖」と呼んでいます。

実験では、硫酸銅を還元して酸化銅に変換することで、色の変化を見る「フェーリング反応」を行いました♪

銅と言うと、10円玉のような茶色をイメージしますが、硫酸銅は綺麗な青色をした物質で、

還元することで酸化銅となり、10円玉のような茶色に変化します。

色の変化があった物が「還元糖」そうじゃないものが「非還元糖」と分けることができ、

今回使ったのは「グルコース(ブドウ糖)」「スクロース(しょ糖)」「でんぷん」の3種類で比較実験を行いました。

○微生物利用

この日の微生物利用は「酵母の資化性試験」を行いました。

「資化」を簡単に説明すると、「酵母が食べられるご飯」というところでしょうか。

酵母は「糖」を食べて生活しています。でも、糖にはいろんな種類があり、すべての糖を酵母が食べられる訳ではないのです。

酵母がどの糖を食べること(資化)することができるのかを調べるのが「資化性試験」なのです。

そんな酵母は身の周りにもたくさん居て、自然から分離してきた酵母を使った食品がたくさんありあす。

「天然酵母パン」や「花酵母酒」とい商品がそうです。

そんな酵母を使った研究をしていく場合に、今回の「資化性試験」はすごく重要になります。

やり方は簡単♪ 培地に入れる糖を換えて酵母を培養するだ。

酵母が資化できる糖が入った培地にだけ酵母のコロニーが発生します。

ただ、酵母も生き物なので、実験をしてから3日くらいは培養しないと結果が分からないのが大変ですね。

※写真は後日アップします。

このように、3つの実験実習をぐるぐる回って実施するのが食品化学科の総合実習です♪

1年4組 ジャガイモの収穫【食品化学科】

現在の2年生が種芋を植え、1年生が栽培管理を行ってきた物で、例年よりも早く収穫することが出来ました。

品種は”きたあかり”と”メークイン”です。

始めは勢いよく掘り出していた生徒たちも、次第に疲れが見え始めました。

自分たちがこれから学んでいく食品が、農作物として収穫される過程を学び、

「食への感謝」の気持ちを学んでいただきたいです。

アイスクリーム実習を行いました♪[食品化学科」

アイスクリーム実習としては気温が低くて助かりました!

( 黴雨 かび・あめ と書いても「ばいう=つゆ」と言います。)

今日は「キャリア形成支援事業」という職業観を養うプログラムの1つとして「地域から外部講師を招き、

知識や技術を学ぶ」ことを目的にアイスクリーム実習を行いました。

お招きした講師は、道の駅思川内にある「アイス工房カウベル」さんから店長の野口様にお越しいただきました。

野口様はご自宅では酪農を営み、さらに牛乳をアイスクリームに加工して販売する「6次産業化」に取り組まれている方でもあります。

実際にお店で使用しているアイスクリームミックスをご提供いただき、お店ではフリージングマシンで

製造しているところを、「氷と食塩」を使用した「凝固点降下法」でご指導いただきました♪

通常水は「0℃」で凍結し、「100℃」で沸騰・・・ということで習いますが、

食品などのように様々な成分が「不純物」として溶け込んでいる場合にはこの温度が変化します。

氷に食塩を混ぜ込むと凝固点が降下し、実習中の実測値では「-15℃」程度までは下がっていました。

ご提供いただいたミックスをボールに入れ、氷と食塩を1:3で混合したものを使用して温度を下げていきます。

ミックスの品温に注意しつつ、さらにボウルの側面に凍り付いたアイスを剥がしつつ混ぜ続けること30分程度、

無事アイスクリームが完成しました♪できたアイスクリームは融けナウうちにおいしくいただきましたよ♪

野口様、本日はお忙しい中貴重な授業をありがとうございました。

道の駅思川内 ↓「アイス工房カウベル」↓

食品化学実験♪[食品化学科]

この選択授業は「化学実験がしたい♪好き♪」という生徒が選んでくれているため、

実験の基礎から応用まで、準備から片付けまでの全行程を学習できるように行っています。

今日実施したのは、実験操作の基本が多い「中和滴定」の実験です♪

通常の授業では薬品や道具が準備されているところから始まりますが、

この「食品分析」選択者は、自分たちで実験の道具準備から、

試薬の調製・評定、片付けまで一連の流れでできるように学習しています。

中和滴定は基本的な操作や精度が求められる実験のため、化学実験の練習にはうってつけです!

「初めてのことに失敗はつきもの!失敗したら次を失敗しないように気をつけよう!」を合い言葉に今年1年を展開していきます♪

イチゴジャムを製造しました♪[食品化学科]

暖かくなってくると、イチゴは色が濃く、果肉も軟らかい、ジャムなどの加工に向いたものになってくるためで、この時期に加工用イチゴが増えてきます。

前回の記事でもお送りしましたが、適期実習のため本日も100kgを超えるイチゴの処理と煮詰めを行いジャムを製造しました♪

イチゴの処理で気をつけなければいけないのが「痛んだ果粒や、ヘタ・花がらの混入」です。

1粒1粒しっかり確認できるのが、「選果・処理・洗浄」の段階しかないため、生徒達も集中しながら異物が混入しないように実習を行ってくれました。

その後はいよいよ煮詰てジャムを作っていきます。

回転式二重釜で一気に煮詰め、丁寧にアクを取り除き、ビンに充填してきます。

1つ1つ丹精込めて手詰めして作りました。

いま現在はビンごと加熱殺菌中ですので、ラベルまで貼り終えたら追記いたします。

5月2日(水)に行われるPTA総会に間に合わすことができましたので、総会当日には販売します♪

ぜひ栃農イチゴジャムをよろしくお願いいたします♪

イチゴジャム製造実習[食品化学科]

本日の実施内容はイチゴジャム製造の前処理作業です。

イチゴのヘタや痛んだ部位を取り除く地味な作業ですが、製品の品質に関わる

重要な作業であることを理解し、懸命に取り組む生徒たちの様子です。

次回は砂糖等を添加し、煮詰める工程に入ります。

製品が完成しましたら、是非ご賞味ください。

カゴメ工場見学[食品化学科]

HACCPに関する講話や、実際にトマトジュースができる工程を参考に説明していただきました。

その後、工場内を見学し、質疑応答の時間では生徒から積極的に質問がありました。

姿を見て生徒それぞれが思うことがあったようです。

HACCPはこれから食品を扱っていくうえでのスタンダードになっていきます

「低塩と減塩の違い」を質問中 メモを取りながら工場見学

集合写真です カゴメ那須工場

最後に、カゴメ株式会社那須工場を見学した後、昼食として千本松牧場で昼食をとり、

生徒の思い出に残るような良い事業所見学になったと思います。

ソーセージ作りを学習しました[食品化学科]

食を学んでいる生徒達に外部の講師を招き「キャリア教育」として「ソーセージ」の学習をしました。

講師にお呼びしたのは下野市で手作りハム・ソーセージを販売する「ダンケ」さんにおこしいただきました♪

お店でも厳選した材料を最小限の添加物でおいしいハム・ソーセージを作られています。

今日の学習では、普段触れることができない天然ケーシングである「羊腸」や、

手絞りスタッファーを使ってのソーセージ作りを体験しました。

原料は粗挽きの豚挽肉。赤身だけだとジューシーさや柔らかさが出ないと言うことで脂肪も配合したものです。

「肉は人の体温でもダレてしまうので、なるべく熱を加えない方が良い」

練り合わせにも氷水を使って短時間で仕上げます。

羊腸への充填も慣れない原料と道具に四苦八苦しながらも楽しんで活動していました♪

湯煮(ボイル)してできあがったソーセージの出来具合を自分たちで評価し合いながらおいしくいただきました。

お忙しい中お越しいただきありがとうございます。

もし、お近くにお越しの際はぜひ立ち寄ってみてください♪

手作りハム・ソーセージ ダンケ 下野市烏ヶ森1-1-2

ホームページhttp://schit.net/danke1996/

サイエンススクールin栃農 開催♪[食品化学科]

1月13日(土) 栃木市生涯学習課さん主催のサイエンススクールin栃農を開催しました♪

栃木市内の小学生19名に参加していただき、「あんぱんづくり」「すっぱい成分の分析」という2つのテーマで実施しました。

パンは食べるけど作ったことがない小学生もたくさんいたため、焼く前の生地に興味津々!見るも初めて触るも初めてみたいでしたが、先生役の高校生と楽しそうに作っていました♪

すっぱい成分の分析では、初めて見る道具や、言葉がたくさん出てきたのでもしかしたら難しかったかもしれませんが、

変化が色でわかる実験だったので、変化した瞬間の驚きが新鮮だったと思います。

同じ時間であれば、いろんな経験をした方がお得!!

今回参加した小学生も先生役としての高校生も、この経験が貴重なものになりますように♪

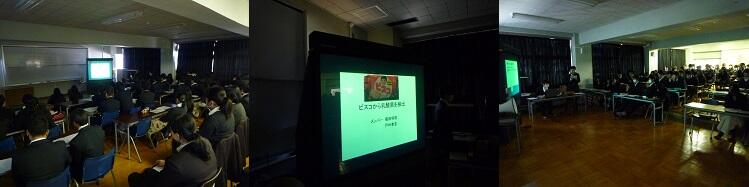

課題研究科内発表会をおこないました[食品化学科]

3年生では「課題研究」という授業が行われます。

この授業は教室で教科書を使って授業・・・・・という授業ではありません。

自分でテーマを考え、1年間かけて、目標に向けて個人で取り組んでいく変わった授業です。

これまでの授業や生活の中で自分で研究したいテーマを決めるのも大変ですが、本当に大変なのは進めていくプロセス。

研究を進めていくと必ず「問題(課題)」が発生していきます。

「思い通りに結果が出ない」「うまくいかない」などなど、自分の考えとは意図しない結果が出てくることがほとんどです。

その課題(問題)を見つけ、その課題を解決していく能力を身につけていくのが「課題研究」という時間です。

今日、1年間各々取り組んでいた内容の成果発表会を行いました。

来年課題研究を進めていく2年生が聴衆になっている前で、堂々と発表する3年生、立派に成長しました。

ぜひこの経験を自分たちの進路にも活かしていってください!

ぜひプラッツおおひらへお越しください♪♪[食品化学科]

今ではもう冬の夜を彩る定番となってきたイルミネーションが

東武大平下駅東口、プラッツおおひら周辺で行われています♪

(12月1日(金)~2018年1月8日(月)17:00~23:00)

この光と音のページェントに食品化学科からは「今年度最後」となる

あんぱんの販売を行います!

食品化学科プレゼンツの食品はこのイベントで最後になります!

22日(金)16:00よりプラッツおおひらにて販売開始となりますので、是非お越しください♪

私の考える食育作文コンテスト表彰式♪[食品化学科]

東洋大学が主催する「第8回 私が考える食育」作文コンテストに、食品化学科1年生の2名が入選しました♪

今年は「日本の食から考える健康」というテーマについての作文で、全国から3,500を超える応募があったそうです。

そんな中で本校食品化学科から2名の入選は素晴らしいことです♪

その表彰式と懇親会が本日行われ、全国の入賞者や東洋大学の学生さん、教授の方々と交流を行いました。

これから進路を考えていく2人にしても、この結果と経験は有意義になるものと思います。

食を通した教育(食育)はこれからより重要とされる教育の1つとなります。

食を学んでいる生徒だからこその感性や感覚をこれからより伸ばしていってもらいたいと思います。

食品化学科実習(1年)

スーパーなどで販売されているスポンジケーキには見慣れない材料がたくさん含まれていますが、

基本の材料は「卵」「薄力粉」「砂糖」の3つだけ!

お菓子作りに良く使われるベーキングパウダーや重曹といった膨張剤を使用せず、なぜあのように膨らむのか!!そこを勉強するのが食品製造という科目です♪

原料の卵、中でも「卵白」には「気泡性」という空気を抱き込むという性質があります。

この性質を最大限活用し、熱を加えると固まるというタンパク質の性質を利用して焼成します。

そのため、卵の泡立てがうまくできなければ、生地は膨らまないので、一生懸命に泡立てを行い、焼き上げ、おいしいスポンジケーキをつくりました。

卵を一生懸命混ぜているところです。

このホイップがスポンジケーキが

膨らむかどうかの分かれ道です!

キムチ製造

そんな白菜も大きく育ち12月1日に収穫です♪

白菜をそのまま!と言うのもおいしいですが、せっかくですから6次産業の一貫として加工実習を行いました。

白菜の加工といえばやっぱり「キムチ」でしょう♪収穫後白菜を半分に割いて、1週間下漬けしキムチ漬けをつくりました。

もちろんヤンニョムも1から手作りですよ♪

ヤンニョム(キムチの素)を白菜の葉一枚一枚に塗っているところです。

とちぎアグリフェスタ2017に向けて!追記あり[食品化学科]

「とちぎアグリフェスタ2017」へあんぱんを出品します♪

今日は期末テスト最終日ですが、終わり次第すぐ!あんぱんの製造を開始します!!

【追記】

明日のアグリフェスタに、食品化学部で開発した「ゆずのパウンドケーキ」の

試食・アンケートを行います♪

ぜひぜひ皆さんのご意見をお願いいたします!!

栃農祭に向けて練習中!!![食品化学科]

ついに来週末に迫って来た栃農祭(一般公開は18(土))に向けて、2年4組で取り組むクラス模擬店の練習を行いました!

2年4組の模擬店はやはり毎年好評を頂いている「ラーメン」です!!

麺もチャーシューも伝統のレシピを守り作っていますが、その年のクラスによって

味に個性が出てくるのが面白いところです♪

今日は先生方にお客様役になっていただき、栃農祭本番をイメージしてのプレ販売会を行いました♪

当日はたくさんのお客様にご来店頂きたいと思っています!!

栃農祭の代名詞![食品化学科]

栃農祭と言えば「これ!」と呼ばれる程、ご好評を頂いている食品化学科の「大福」です!

今日は機械の試運転と練習を兼ねて、本番の1/3量の実習を行いました!

この大福実習は包あん機の中でも、高い国内・外シェアを持つレオン自動機の「火星人」を使用し、

ライン生産(流れ作業)を学べる良い教材として取り入れています。

食品産業ではまだライン生産が主流なため、これからの産業を担う生徒達にもその

一端を感じ取ってもらえる実習です!

それぞれの係が間接的に繋がり、一つのものを作り上げる。

もし、どこかの作業が遅れれば、その影響が他の係にも、ましてや製品にも出てしまう。

この実習を通して、作業体系やライン作業の長所・短所を学んでもらい、

さらに地域の人々への貢献にもなれば、その意義を実感できると考えています。

また、使う機器・道具一つひとつ注意をはらいしっかり洗浄を行い、食品衛生についても生きた学習になっています。

。

さぁ栃農祭に向け、最大限の大福を作っていきます!!

とちぎ食と農ふれあいフェアに向けて!【変更有】[食品化学科]

栃木農業高校も出店します♪ 台風の影響のため中止となりました。

→生活科学科が参加する栃木市で行われる「第20回蔵の街ふるさとまつり」にあんぱんを臨時出店することになりました!!

(生活科学科:http://153.127.209.180/ooruri/tochiginogyo/nc2/?page_id=140)

第20回蔵の街ふるさとまつり:http://www.kuranomachi.jp/event/2017/10/20-2017102829.php)

台風が向かっていることは変わりませんので、お越しの際はお気を付けて!!

食品化学科からは「あんぱん」を出品です!

その他農業科・生物工学科から

白米・パンジー・宮ネギ(試食あり)・ミディトマトを

現在台風22号が関東に接近中で、ふれあいフェア当日は天気が心配ですが、

たくさんの方へあんぱんをお届けするため、現在心を込めて製造中です!

「蔵の街ふれあいフェア」でお待ちしております♪♪

お越しの際はぜひぜひ栃農ブースに足をお運びください♪♪

栃木農業高校は「Fエリア」の青空市場でお待ちしております♪

下野新聞:“食と農”ふれあいフェア、29日は中止 台風22号を考慮http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20171028/2857141

栃農祭の準備開始!![食品化学科]

1・2年生がリンゴの皮むきをし、3年生がリンゴジャムの仕上げを行いました。

今年もおいしいジャムができたかな!!

3年生は、春に仕込んでおいたイチゴからジャムに加工も行っています。

ぜひ栃農祭でご購入ください。

2学年でインターンシップ実施中![食品化学科]

職業観や勤労観の育成を目的に、原則的に学科の学習内容に則した事業所でお世話になっております。

食品が関わる職業はたくさんありますが、食品化学科では製造業、販売業、流通業を基本として実施しています。

工場に行く人、スーパーに行く人、個人事業所に行く人。

学校では経験できない貴重な体験を行っています。

2学年はこのインターンシップを過ぎると「進路」の壁にぶつかっていきます。

自分は何ができるのか、何があっているのかを知るためにもも、このインターンシップを糧にしてもらえればと思います。

ブドウジュース完成!!

2年生が搾汁した果汁を引き継ぎ3年生がジュースを作りました。

秋の味覚を加工品に!!

今年も2年生がブドウを搾る担当です。

2年生は、生産用のブドウを搾汁するだけでなく、自分たち用にもブドウジュースを作っています。

最後の仕上げは、3年生!!

今週、生産用のブドウジュースもできあがります。

今年もブルーベリージャムを作りました[食品化学科]

先週は、3年生がブルーベリージャムの生産にを行いました。

イチゴ・マーマレードと経験してきて新たなジャムへ!!

ブルーベリーの実がいっぱい入って色も鮮やか今年もおいしいジャムの完成です

手打ちうどんづくり

蕎麦との違いは??

めんのこしを作るために一生懸命こねました。

お昼ご飯は自分たちで作ったうどんです。

自分で作った麺を堪能しつつお腹がいっぱいになりました!!

実習開始!![食品化学科]

火曜日にクリームパン、木曜日にカレーパン。

久しぶりのパン製造!!1学期よりも上手成形することができました。

クリームパンを作りました。

クリームパンは人気があるのですが、成形で手間取ってしまいます。

クリームはみ出そうなくらい詰め込んだクリームパンいかがですか。

1日体験を実施しました[食品化学科]

パンの製造は、本校食品化学科を志望する理由の中でも1番多いため、この1日体験でも実施しています。

今回は菓子パン(あんぱん)を実施、時間的にパン生地をこねるところからはできないものの、生地を伸ばし、あんを包む(包あん)作業と焼成を体験してもらいました。

人工いくらの実験では、食品分野に利用されている技術の1つとして「アルギン酸ナトリウム」と「乳酸カルシウム」を使った実験を行いました。

2つの物質が結びつくことで、水に溶けられない状態(不溶化)になったものがゲル状に固まるという体験です。

微生物の染色実験では、普段目で見ることができない「微生物」を顕微鏡を使って検鏡し、さらに見て分かりやすいように染色する体験を行いました。

顕微鏡では接眼15倍×対物60倍の900倍で検鏡し、肉眼では見ることのできないミクロの世界を体験してもらいました。

モール法(塩分定量)[食品化学科]

モール法(塩分定量)[食品化学科]

新しい食品表示法では「食塩相当量」の記載が義務づけられるほど、

最近では食品に含まれる「塩分」を気にする方が多くいます。

立派な分析機器がなくとも、簡単なものであれば食品に含まれる塩分を量ることができます。

今回行ったのは「モール法」と呼ばれる沈殿滴定法です。

みその中の塩分を水抽出法で抽出し、その液を硝酸銀で滴定します。

食品の中に含まれている成分を図る場合は、正確で丁寧な操作が必要です。

生徒達は緊張しながらも、一つひとつの操作を行っていました。

滴定操作は「1滴」が重要!!

フラスコの中の状態を確認しながら慎重に慎重に。

コンニャク作り

班によって色とりどりのコンニャク!!

中に何を練り込むかによって色と味が変わります。

味はおうちに帰ってからのお楽しみです。

今日は「和菓子の日」です♪【食品化学科】

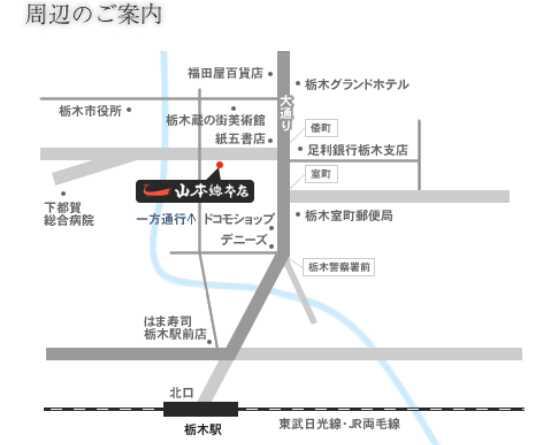

本日の講師は栃木市倭町にあります「山本総本店」さんです♪

生徒達からも要望が強く、毎年ご協力いただいております。

本日の題材は「きなこ饅頭」と「上生菓子(あじさい)」です♪

食品製造の授業であんぱんやクリームパンなどで「包あん」することは多いのですが、

この饅頭生地の包あんは難易度が違いました。

講師の職人さんは慣れた手つきで包んでしまいますが、見るのとやるのでは大きく違い、生徒たちは悪戦苦闘しながら、

職人さんたちの技術力の高さを再認識することができました。

上生菓子ではその季節感を現すもので定番のものからアイディア溢れるものまで職人さんの数だけ作品があります。

今回は「あじさい」を練り切りで仕上げます♪

白あんに色付けし、小豆あんを包んで仕上げますが、「ぼかし包み」などの技術を盛り込みながら教えていただきました。

お忙しい中、山本総本店さんには普段なかなか取り組めない体験をさせていただきありがとうございました♪

卵料理コンテストに向けて!!

卵を2個使った創作卵料理!生徒達はアイディアを出し合って制作中です!!

三人寄れば文殊の知恵!だんだんと形になってきました♪

申込み期限にはまだ時間があるので、これから洗練させて望んでいきたいと思います!!!

トマトケチャップ実習と味覚閾値実験を行いました。[食品化学科]

○トマトケチャップの製造[食品製造]

ケチャップとは野菜やキノコ、魚などを原料にした調味料の総称ですが、日本でケチャップと言うと「トマトケチャップ」を指すことがほとんどです。

今日の実習では農業科で育てているものの中で、形状の悪いものや裂果などの規格外品を使わせてもらい、

トマトケチャップの製造を行いました。

トマトの皮を湯むきし、ミキサーで破砕、裏ごししたものに調味料を加え煮詰めます。

本来トマト加工品は酸味と色味の濃い「加工品種」を使うので鮮やかな赤色を呈しますが、今回は生食用を利用したため足りない酸味は調味料で補い、

色味は淡いものに仕上がりました。

○味覚の閾値(いきち)実験[食品化学]

味は私たちの食生活を豊かにしてくれるものですが、本来は食品から得られる「情報(シグナル)」を見分けるための

感覚だったことを中心に実験を行いました。

閾値(いきち)とは味覚や嗅覚などで「その味や香りを感じることができる最低の濃度」のことを言い、味や香りの種類によってもその濃度が異なります。

今日は「甘味」と「塩味」の2種類で閾値実験を行いました。

普段何気なく感じている味も集中してみると感じ方に大きな違いがあることを認識できる実験でした。

小麦粉の実験・実習を行いました【食品化学科】

クラスを半分に分け、実験と実習を同時進行しました。

小麦粉を使用した加工品は世の中にも多く、本校の加工品でもパンやスポンジケーキなど小麦加工品は多いです。

その中で、小麦粉の種類と性質と加工特性について「湿グルテン抽出実験」と薄力粉を使用した「パウンドケーキ」実習を行いました。

○湿グルテン抽出実験

小麦粉中に含まれる「グルテニン」と「グリアジン」というタンパク質は水を加えて

こねることで「グルテン」と呼ばれる粘弾性のあるタンパク質が形成されます。

このグルテンは小麦加工をする上で非常に重要な要素となります。

今日の実験では「薄力粉」と「強力粉」で比較実験を行い、含まれるグルテン量の違いを、

湿グルテンを取り出すことで学習しました。

○パウンドケーキ製造実習

小麦粉の加工として、「パウンドケーキ製造」を行いました。

パウンドケーキはバター、鶏卵、砂糖、小麦粉から作られる伝統的なケーキで、

諸説ありますが、4つの材料がそれぞれ1ポンドずつ使われてたことから

「ポンドケーキ」と呼ばれていたものがなまって「パウンドケーキ」になったとも言われています。

この実習で重要になるのが「バター」。しっかり空気を含ませてクリーム状に練ること、

さらに、最後の小麦粉を合わせるときに「混ぜすぎない」こと。

さて、自分の作ったものは綺麗に膨らんだでしょうか?

この2つの実験実習は、一見独立しているように見えますが「小麦粉」の「性質」と

「加工特性」を体感できるよう組み合わせて行っております。

座学と各科目を連携させることで、より深い学びにつなげられるよう取り組んでいます。

有機酸の定量実験を行いました。

有機酸の定量実験を行いました。

今回はお酢の中の酢酸濃度(%)を実験で求めました。

「酸とアルカリ(塩基)の中和反応」を利用します。

器具類も初めて見るものばかりなので、使い方からスタートです。

1つ1つの操作を慎重かつ的確に行い実験を進めていきました。

メスフラスコ ホールピペット 標線合わせ(メニスカス)

準備ができて、滴定開始!

フェノールフタレインという指示薬を加えたことで、終点が微紅色になり見やすくなります。

初めての実験で、失敗してしまう生徒が多くいましたが、

悔しさから調製試料が無くなるまで何度もリベンジして納得いくまで取り組んでくれました。

化学実験は「精度が重要」

これからの実験でも操作一つ一つを丁寧に学習していきます。

2学年研修旅行【食品化学科】

2学年研修旅行【食品化学科】

午前中は茨城県五霞にあります「キユーピー五霞工場」さんを見学しました。

キユーピー工場の中でも五霞工場が一番規模が大きく、マヨネーズ、ドレッシングの製造現場を見学しました。

工場内はもちろん撮影禁止なので、写真はありませんが生産ラインの見学や、

今目の前で働いている人と電話をつないでの質疑応答など、見るも聞くも勉強になる見学でした。

最後にはマヨネーズやドレッシングの試食もあり、気になる製品を探すこともできました♪

午後はこのまま埼玉県狭山市にある「ロッテ」を見学しにいきます♪

狭山市にある「ロッテ狭山工場」さんにお邪魔しました。

ロッテといえば「お口の恋人」のキャッチフレーズや「コアラのマーチ」

といった馴染み深い会社です。

ここでは、ロッテの社名の秘密や、コアラのマーチの原版など、

貴重なものやお話を聞かせていただきました。

この日のために係の方がオリジナルのコアラのマーチを作成してくれ、

お土産にいただきました♪

試食でいただいた「できたて」のチョコパイは、水分調整前のもので、

ビスケット生地がサクサクしており、普段食べているものと違う食感に

新鮮さを感じたようです。

身近な食品産業を見学し、生産現場を直接目で見て肌で体験することで、

自身の進路の糧としていければと思います。

紫キャベツでpHを調べよう!

紫キャベツでpHを調べよう!

この色は食品中に含まれる「色素」によって私たちは色を見ています。

今日は「食品に含まれている色素を抽出」して、その性質を調べる実験をしました♪

使ったのは「紫キャベツ(赤キャベツ)」

スーパーなどでも手に入る野菜ですが、すごく特徴のある見た目をしています。

この紫キャベツに含まれる色素は「アントシアニン」と呼ばれるもので、他にはナスやブルーベリー、紫芋などにも含まれる色素です。

アントシアニンは「水に溶けやすい」という特徴があるため、

そこで、今日は色素を抽出して簡易的な実験を行いました。

まずは細かく切った後、水を加え、弱火で加熱して色素を抽出します。

抽出した色素液に、様々な液体を加えることで、そのpHによって色調が変化していきます。

今回準備したのは変化がわかりやすい「食酢」「石けん液」「中性洗剤」の3つ。

加えたものがこちら。

左から「元の色素液」「食酢添加」「中性洗剤添加」「石けん水添加」

食酢を添加したものは「赤色に発色」

中性洗剤を添加してものは「紫色のまま」

石けん水を添加したものは「青色に発色」

これはアントシアニンがpHによって色が変化する特徴を良く表しています。

アントシアニンは「酸性で赤色」「アルカリ性で青色」「中性付近では紫色」に変化するため、調べたい液体を抽出液に加えることで、およそのpHを調べることができます。

結果、食酢は酸性、石けん水はアルカリ性、中性洗剤は中性付近だと確認できました。

この反応を食品に応用することも可能で、pHの違いを利用して「色の変化を楽しむ食品」にすることも可能です。

クリームパンをつくりました

その中で今日は、クリームパンの製造を行いました。

クリームパンのフィリング(中身)は非常に柔らかく、包むのがすごく難しいらしく、

生徒達は苦戦をしていました。

フィリングをうまく包めない。生地をクリームで汚してしまうと、生地が結着が悪くなる…などなど、苦戦する要素がたくさんある菓子パンです。

この1度限りではなく、何度も反復して実習することで経験を積み、最終的に自分たちも納得する綺麗なクリームパンを成形できるようになるのが目標です。

今年度もよろしくお願いします♪

今日はその中でも「いちごの下処理」を行いました。

春になって暖かくなってくると、いちごは全体的に小さく、

過熟し、赤みも濃くなってきます。

そうなると「生食」よりも「加工」に向くため、ジャムやソース

などに利用されます。

栃農食品化学科で作っているイチゴジャムも、この加工用イチゴを

たっぷりと使用しています。

今日は1つ1つ丁寧にへた取りし、痛みのあるものを選別する実習を

行いました。

傷んだ部分や、ヘタが残ることでジャムの品質に大きく影響してしまうため、

すごく重要な工程です。

2年4組全員で一所懸命に取り組み、無事終えることができました。

今日は下処理まで。

次回は煮詰めてジャムに仕上げます。

5月2日に行われるPTA総会では、食化科からこのイチゴジャム

を販売する予定でおります。

出前授業をしてきました♪(食化科)

出前授業をしてきました♪(食化科)

今日のテーマは「人工いくらをつくろう!」

アルギン酸ナトリウムとカルシウムが反応することで「ゲル」の膜が形成され、

水に不溶になることでイクラのようなつぶつぶができるという実験です♪

いくらと聞くと「食べてみたい!」と思う(私だけ?)生徒さんが居たらと思い、今回は

食品添加物用のアルギン酸ナトリウムと塩化カルシウムを使い、オレンジジュースを丸めてもらいました。

ただやるのではなく「原理」についても講義しての実験です♪

美田中学校の生徒さん達も興味津々といった感じで、前のめりになって取り組んでくれました。

美田中学校さんでは進路学習会という行事で1・2年生を対象として行っているとのこと。

1年後、または2年後の進路選択の一助となれば嬉しい限りです。このような場をいただけたこと、ありがとうございました。

小山市立美田中学校さんHP

http://www.oyama-tcg.ed.jp/~mita-j/

そば打ち実習を行いました(キャリア形成支援事業:食化科)

そば打ち実習を行いました(キャリア形成支援事業:食化科)

テーマは「手打ちそば」

普段から食べたことはあっても、自分で打つ経験は少なくなってきている「そば打ち」

そんなことからも、1つでも多くの経験をしてもらいたいと行いました。

そばは「打ち方」も「こだわり」も千差万別。生涯修行とも呼ばれる世界です。

初めての人も少し経験ある人も、講師として来て下さった黒須さんの指導にそって、

一生懸命取り組んでいました。

水加減の重要性と難しさ、そば打ち行程の「なぜ?なぜ?」までも丁寧にご指導いただきました。

本日お世話になりましたのは「青木ソバ粉(株)」様です。

ソバ粉はもちろん、ギフト商品なども取り扱っておりますので、

蔵の街とちぎにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

栃木市本町12-14

栃ナビ:http://www.tochinavi.net/spot/home/?id=7687

課題研究科内発表会を行いました!(食品化学科)

課題研究科内発表会を行いました!(食品化学科)

この課題研究は、通常の授業とは違い

「自分たちで課題(テーマ)を決めて(見つけ)、1年かけて実験・研究する授業」です。

※農業土木科で学ぶ「総合実習・課題研究」引用

生徒は椅子に座り、先生が黒板で授業をするのでは無く、3年間勉強してきたこと、それで足らなければ必要になる知識をさらに勉強して、

自分たちで実験や実習を組み立てて取り組んでいきます。要は大学の卒論と同じです。

毎年の3年生を見ていても、まず課題を見つけること、さらにそこから研究していく過程で苦労しているのが目に見えてわかる授業です。

そんな苦労の末、今年の3年生が取り組んできた研究を同じ食品化学科の2年生に対して披露しました。

2年生は来年「課題研究」に取り組みます。

来年のこの時期には2年生に向けて自分たちが取り組んできた研究を披露することになります。

このように3年生から2年生へ生きた授業を展開しています。

佐野短大との高大連携授業を実施しました(食化科)

佐野短大との高大連携授業を実施しました(食化科)

食品化学科に対して出張授業をしていただきました

テーマは「味覚」について

私たちが感じることのできる味覚は「甘い」「しょっぱい」「酸っぱい」「苦い」「旨い」の5つあり、

その味の感じ方の違いや、感じる濃度の違いである「閾値(いきち)」について授業をしていただきました。

今日の食化科

今日の食化科

食品化学科でも、1年生では土に触れる「農業と環境」と授業があり、夏と冬に大きく収穫の時期があります。

前回記事にした「キムチ漬け」も、この農業と環境で栽培した白菜を使って作りました。

明日が終業式と言うこともあり、まだ小さいものもありましたが、ブロッコリーを収穫しました。

2年生:ブロッコリーのDNA抽出実験(食品化学)

食品化学科の名前から、食品のイメージは強いのですが、「化学」についても学習しています。

今日は化学実験の1つとしてブロッコリーの花蕾からDNA抽出実験を行いました。

DNAが塩に溶けて、アルコールには溶けないことを利用し、DNAを目で見る実験です。

下段写真3枚に見える白い綿のようなものが抽出したDNAです。

DNAを直接目で見る体験は無かったであろう驚きでした。

2年生:スポンジケーキの製造(食品製造)

やはりこの時期ですね。スポンジケーキの製造です。大量の卵、大量の砂糖、大量の薄力粉から仕込んでいきます。

シンプルなだけに手を抜くとそのことが製品に出てきてしまうので、注意深くかつ的確に製造しました。

今回製造したものは、少量なので食品化学科の生徒へ販売する分で終わってしまいます。

製パン実習

製パン実習

2年生の授業で、製パン実習を行いました。これまでもたくさんのパンに取り組んでいますが、

何度取り組んでも楽しいのがパン実習ではないでしょうか。

今日はドライフルーツを混ぜ込んだカップ入りのパン作りに取り組みます。

生地の分割まるめはもうお手の物

混ぜ込むのはレーズンやオレンジピール、チョコチップなどなど。

一つ一つに練り込んで、カップに入れて発酵・焼成です

写真は撮れていませんが、パンが冷めてから表面にアイシングをして完成です

私もお裾分けをいただきましたが、アイシングのレモン風味とオレンジピールの香りが爽やかで、美味しかったです

キムチを製造しました

キムチを製造しました

ただ白菜を持ち帰る…だけでもいいのですが、せっかくだからと発酵食品の一つでもある「白菜のキムチ漬け」を作ることに

もちろん白菜を漬け込む「ヤンニョム」も手作りです

ニンニク・ショウガをすり下ろし、唐辛子も細・粗挽き、魚醤にアミの塩辛に本格的に仕込んでいます。

手も作業着も赤く染めつつ、一生懸命に取り組んでいました。

ちなみに、キムチは発酵食品と言いました。しっかりしたヤンニョムでつけ込んだキムチはだんだんと味が変化していきます。

初めの若い頃は辛さが立ち、だんだん酸味が増して味が落ち着きます。

好みもありますが、つけ込んで1週間前後食べながら味を確かめてください。

キャリア形成支援事業を行いました。

今日は「上生菓子」と「大島まんじゅう」の2品を教えていただきます。

上生菓子とは白餡に砂糖やつなぎを加え、整形しやすくしたものを原料にして、四季折々の植物や風情を形にした菓子のことです。

今回は、冬のこの時期と言うことで上生菓子の題材は「藪椿(ヤブツバキ)」

講師の職人さん方はするするっと形作ってしまいます

簡単そうに見ていましたが、見るのとやるのでは大違い

それと併せて造ったのが「大島饅頭」皮にも餡にも黒糖を使いつつも

甘さ控えめの茶饅頭です。

思っていたより皮生地が包む餡に比べて小さいため、こちらも四苦八苦してました。

蒸け上がった饅頭に生徒たちは喜んでいました。

本日お世話になった山本総本店さん

お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。

栃木市倭町12-14

この時期ならではの実習です♪

この時期ならではの実習です♪

もちろん、スポンジケーキを「ただ」作るだけでなく、原料の特性や、

生地が膨らむなどの加工原理を学び、その実践として製造実習を行っています。

いつもなら実習はそこで完結!

…なのですが、「学科としてこの時期ならではの実習」ということで自分たちで製造したスポンジケーキを素材として使い、

12日(月)に3年生が、14日(水)に1、2年生がデコレーションケーキの実習を行いました♪

基本的な材料は学科で準備し、各個人で必要な物は個人で準備してもらいました。

基本となる作り方をレクチャーした後は、それぞれ思い思いに制作開始です♪

一人ひとり工夫を凝らし夢中になって取り組んでいました。

一部ですが生徒たちの力作をご覧下さい

同じ物が1つとしてない「世界に1つだけのデコレーションケーキ」ができあがりました

いつもと雰囲気の違うお楽しみ時間で、嬉しそうに持ち帰る生徒たちの顔がまぶしかったです

都賀中さんへ出前授業に行って参りました(食品化学科)

都賀中さんへ出前授業に行って参りました(食品化学科)

高校生が先生役として、日頃自分たちが勉強している内容を中学生に教える授業です

この時間で、栃農の食品化学科がどんな勉強をしているのかの少しでも知ってもらえたら嬉しいです。

今日のテーマは「おまんじゅう」

ベーキングパウダーを使ったおまんじゅうを都賀中生さんたち24名と楽しく取り組みました♪

小麦粉の生地を作って、あんこを包み、蒸し上げる簡単な加工品です。

ですが、初めてだとやはり難しいので高校生がサポートに入ります。

蒸し上げ前と後での大きさの違いに、驚いている中学生を嬉しそうに眺める高校生が印象的でした。

およそ70分の短い時間でしたが、高校生も自分たちが先生として振る舞えたかどうかの不安と心配、

中学生が上手に作ることができたことでの充実感を得られた有意義な時間でした。

ただ、写真を取り忘れてしまい、ここに載せられないのがすごく残念でなりません。。。

新酒ができあがりました【お便り】

新酒ができあがりました【お便り】

9月、大田原市にある「鳳鸞酒造(ほうらん)」さんへ技術協力として、本校で分離・保存していた「ワイン用の桜酵母」を用いたワイン造りに、食品化学部の生徒でお手伝いしにいきました。(過去の記事はこちら)

そして12月の初旬、鳳蘭酒造さんから新酒ができたとのこと。

こちらがそのワインです。

巨峰の色を生かして、ロゼに仕上げたワインになっております。

ラベルにも本校の「桜酵母使用」を表記していただきました。

仕込みを行った生徒たちはまだ未成年ですので、味を知ることができないのが残念ですが、その分多くの方に知っていただければ嬉しく思います。

鳳鸞酒造さんでは様々なワインも手がけています。この巨峰ワインもその一つです。しかし、栃農桜酵母を使用した巨峰ワインの仕込み量はおよそ5~600kgと少ない量ですので、およそ1,000本程度と数量限定になるそうです。

なお、恐縮ですが本校は酒類の販売資格はありませんので、学校では取り扱いしておりません。

今後取扱店舗を増やしていくとのことですが、

現在は

・町の駅コエド市場(栃木市倭町)

・東武宇都宮百貨店栃木市役所店(栃木市万町)

で取扱が始まるとのことです。

なお、酒類卸の「井上株式会社(栃木市園部町)」さんにおいても小売りが可能とのことですのでご確認いただければと思います。

容量:500ml

価格:1,280円(税込み)

化学を利用した食品加工

今日は、食品加工と化学を合わせた内容の実習を行いました。

テーマは「ミカンのシラップ漬け」みなさんも馴染み深いのでは??

スーパーやコンビニ、100円ショップでも購入できる程、身近な缶詰で価格もお手頃。それでいて筋の1つも残さず綺麗に剥かれている。すごいですよね♪

この薄い皮のことをじょうのう膜と言います。手でむいたことのある人なら、どれほどむきにくいかわかりますよね。

でも、「どうやってこんなに綺麗にむいているんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?

きっと日本の製品なら一つひとつ人の手で…

…なんて考えていませんか?

もちろんその方法でも可能です。

ただ、手作業でおこなうということは、その作業をする人にお給料(人件費)が発生します。

今の日本で、しかも手作業でミカンの缶詰をつくったりしたら、1缶1000円超え…なんて商品になってしまいます。

ではどうやって綺麗にむいているのか?

答えは今回の実習でも使用した「塩酸と水酸化ナトリウム」という薬品を使いう酸-アルカリ併用法と言う方法です。酸には塩酸を、アルカリには水酸化ナトリウムを使います。

薬品と言っても、理科や化学の授業で使う実験用の塩酸や水酸化ナトリウムではなく、食品衛生法で定められている指定添加物としての塩酸と水酸化ナトリウムを利用します。

実際にミカンのじょうのう膜を除去していきましょう♪

これからの作業は必ず酸、アルカリに腐食されない道具を使います。

絶対に金属製の鍋やボウルは使わないでください。

まずはミカンの外皮をむき、房を分け0.6%塩酸を30℃に加温して20分作用させます。時々優しく混ぜます。

すると

これが酸処理前

これが酸処理後

少しふやけた状態になります。

じょうのう膜は「ペクチン質」や「繊維質」からできていて、水に不溶なものが多く含まれています。そこへ塩酸を作用させることで加水分解され、水に溶けられる状態に変化します。

酸処理中はだんだんと溶けたじょうのう膜が液の中に浮いてきたのがこの状態です。

酸処理しただけでも十分綺麗なのですが、一度水洗いし、次は0.3%水酸化ナトリウム水溶液で30℃15分処理します。

アルカリ処理前

アルカリ処理後

この処理によって、アルカリに溶ける繊維質のセルロースが除かれて、ミカンの房が綺麗になりました。

この後、流水中で1時間程水洗いをして、ミカンに付着した水酸化ナトリウムを洗い流して見たことのある缶詰のミカンができあがりです。

最後に56%の糖液(シラップ)につけ込んで2週間ほどつけ込みます。

実は、ミカンに限らず果物のシラップ漬けはできたては美味しくないのです。

漬け込み始めは糖度にばらつきがありますが、時間が経つにつれ味がなじんでくる(糖度平衡)ため、少し置いた方がおいしく仕上がります。

みその樽詰めを行いました♪

11月19日の栃農祭に向け、昨年仕込んだ米みそを1kgに樽詰めを行いました。

自分たちで麹(こうじ)づくりから仕込みまでを取り組んだ実習が、今日で完結します。

はじめは原料の「麹(米)」「大豆」「塩」が混ざっただけにしか見えなかったものが、約10ヶ月の間に、麹に含まれる酵素によって米と大豆が溶解し、発酵微生物によって醸され、みそ特有の色・味・香りになってきます。

麹や大豆の残りが口の中で気にならないように、みそ漉ししています。その後1つ1つ丁寧に樽詰めし、ラベルを貼って完成です♪

栃農祭に是非是非足をお運びください♪

リンゴジャムの下処理をしました

実りの秋になり、食品化学科でも秋の恵みを使った実習が始まりました。

今日はリンゴジャムを作るための下処理を行いました。

今は珍しくなった「紅玉(こうぎょく)」という品種を使います。

紅玉は酸味が強く、肉質も緻密で煮崩れしにくく加熱に向くことから、ジャムやコンポートなどの加工に向く品種です。

今日は約50kgの紅玉を洗浄、剥皮しスライスして砂糖と混ぜて冷凍しました。

明日以降で煮詰めて瓶詰めし、製品にしていきます。

ブドウジュースの製造開始♪

実りの秋になりました。食品化学科では毎年取り組んでいるブドウジュースの製造に取りかかりました。

本日は搾汁を行いました。

房から丁寧に除梗(じょこう)、洗浄した後、丁寧に破砕していきます。

赤色系のブドウジュースなので、破砕後、70℃で10分加熱し、皮の色素を抽出してきれいな葡萄色を目指します。

その後、酵素処理をして搾汁!!

この作業が大変で、昨什機を使わずこし袋で行いました。

できた果汁は一度凍結させて、果汁中の酒石酸を析出させて取り除きます。

この酒石酸を取り除かないと、ジャリジャリっと舌触りが悪くなるため、大切な工程です。

大田原市「鳳鸞酒造」でのワイン仕込み!

その中にワイン製造に向く桜酵母を選抜・保存していましたが、これまで日の目を見ることがありませんでしたが、大田原市にある「鳳鸞酒造(ほうらん)」さんで、栃木市大平町の巨峰を使ったワインを製造していることを知りました。

そこで、「大平町の巨峰」と「栃農の桜酵母」を掛け合わせた特色あるワイン作りに取り組み、今年で4年目となります。

今日は栃農で培養した桜酵母を鳳鸞酒造さんへ持って行き、500kgの巨峰を搾汁する作業のお手伝いをさせていただきました。明日、持参した桜酵母を発酵タンクに投入してもらい、ワインに仕上がるのを待つだけです。

今日は栃農で培養した桜酵母を鳳鸞酒造さんへ持って行き、500kgの巨峰を搾汁する作業のお手伝いをさせていただきました。明日、持参した桜酵母を発酵タンクに投入してもらい、ワインに仕上がるのを待つだけです。仕込み作業の様子を、下野新聞社と読売新聞社から取材を受け、地元コラボレーションワインのPRができたと思います。

さらに今回は、代表の脇森さんのご厚意で、蔵の中や精米機、貯蔵冷蔵庫など普段入ることのできない場所を見せていただけ、貴重な体験をすることができました。

マーマレードの製造

新年度になり、毎年恒例のマーマレード製造実習が始まりました。

全て手作り!男子も女子も関係なく、夏みかんを1つ1つ丁寧に作業しました。

4月28日(木)に行われるPTA総会で、少しでも販売できるように、これから先の作業も心を込めて取り組んでいきます。

食品化学科

《のうくっく》は本校卒業生が制作