※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

白布ヶ丘点描

3年フードデザイン~親子丼・すまし汁・ほうれん草のゴマ和え~

本日のフードデザインは調理実習です。

✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚本日のメニュー✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚

・親子丼

・はんぺんと三つ葉のすまし汁

・ほうれん草のゴマ和え

最初に野菜の下ごしらえです。三つ葉は3cmの長さにカットし、ほうれん草は根を落として茹でます。

親子丼は親子鍋に玉ネギ、鶏肉を出汁で煮ます。具材に火が通ったら卵を回し入れます。

卵が硬くなりすぎないように火を入れ、ご飯の上にのせて完成です。

完成した親子丼、すまし汁、ゴマ和えです。親子丼の卵もふんわりとおいしそうに出来上がりました。

完成した班から感染症を考慮して全員前を向いての実食です。出来具合は…生徒たちは満足して美味しく食べていました。

図書室もハロウィン

10月に入り、急に涼しくなりました。10月31日はハロウィン。図書室の窓辺もハロウィンになりました。ハロウィンのガーランドが付けられ、ピックアップコーナーにもハロウィン関係の本が並んでいます。

Reading and Treat。

帯出用パソコンの所にお菓子があります!

食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋…。秋にも色々ありますが、みなさんの秋は何の秋ですか?この秋は、たくさんの本がある図書室で、読書の秋と食欲の秋を楽しんで下さい。

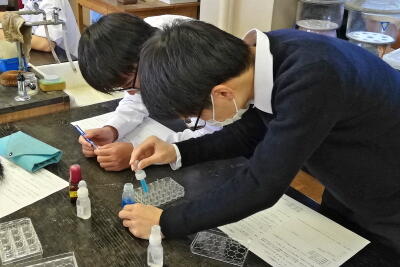

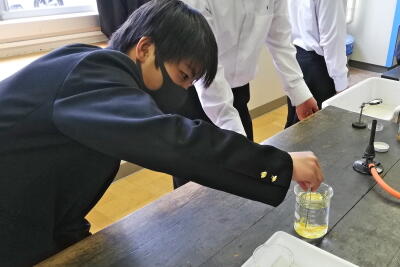

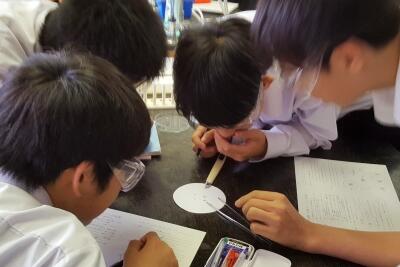

1年生物~DNAの抽出~

今週の1年生の生物ではDNAを抽出して観察する実験を行いました。今回はブロッコリーとバナナのDNAを観察します。はじめにブロッコリーとバナナそれぞれを乳鉢ですり潰しました。

ペースト状になったブロッコリーとバナナに抽出液を加え、濾します。

濾液に、冷やしたエタノールを静かに注ぐと、エタノールに難溶性であるDNAの沈殿が析出します。下の写真の液表層部にあるワタ状のものが、ブロッコリーのDNAです。

こちらがバナナから抽出したものです。バナナの方がより多くのDNAが抽出できました。

生徒たちは自分たちで抽出したDNAをよく観察できました。

2年美術~油絵~

現在2年生の美術では油絵で自画像を描いています。油絵を描くときには、最初にその日に使う色の絵の具を全て用意し、それらを調整しながらキャンバスに色をのせていきます。自画像の肌の色はハイライトと影でだんだんと色味が変わってくるため、それを表現するために複数の色を混ぜて調整をします。

美術室は1階の西端にあり、南側には校舎ではなくプールがあります。元々風通しが良く、今日は爽やかな風が抜け、カーテン越しの穏やかな陽射しの中で生徒たちは黙々と筆を動かしていました。

2年体育~長距離走~

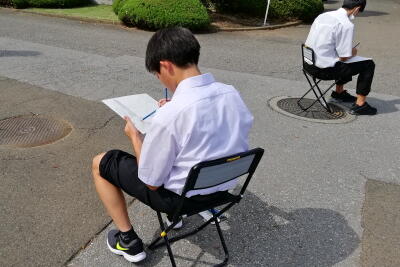

9月20日は彼岸入りでした。朝の気温は15℃を切るようになり、日中も涼しい日が続いています。体育はプールの授業が終わり、午前中、2年生がグランドを走っていました。校内マラソン大会は今年も中止ですが、体育の時間を利用し、タイムによる代替行事を実施します。全学年、校庭・学校周辺を周回する長距離走を行って、タイムレースに備えます。

11月の駅伝大会は実施予定です。秋の走り込みで持久力・体力をつけて、コロナ・冬の寒さに負けないように体を鍛えましょう。

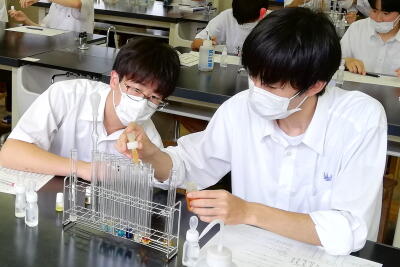

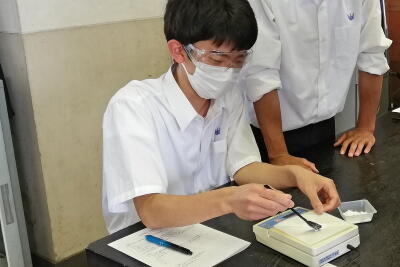

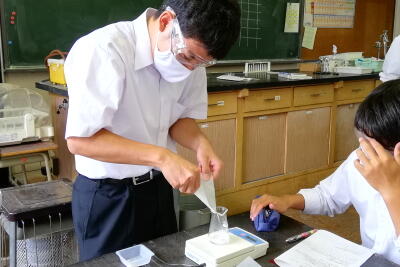

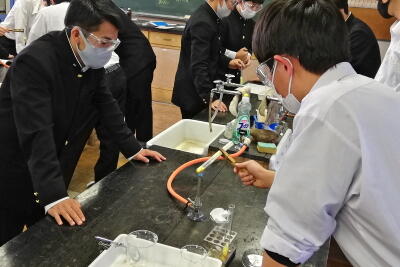

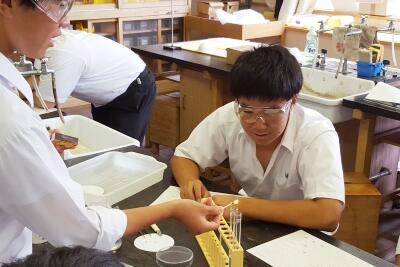

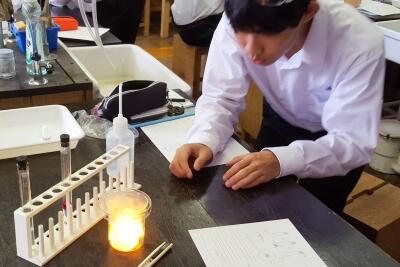

3年化学~中和滴定~

10倍に希釈した市販の食酢に、0.1mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液を滴下していき、中和に要した滴下量から水素イオン濃度を求めました。定量実験は1滴の違いが結果に影響してしまいます。生徒たちは慎重な実験をおこない、4回のデータを収集しました。

3年化学~鉄イオンの性質確認~

プール清掃

梅雨空の下、恒例の1年生各クラスごとのプール清掃が始まりました。水泳の授業にむけて、プール内部や排水溝、プールサイドなどを綺麗にします。清掃・水質検査をして6/20からのプール授業を迎えます。

青空の下、綺麗になったプールで水泳ができるといいですね。

3年生物~豚の眼球の観察~

最初に眼球の周りの筋肉を取り除きます。

次に、眼球のサイズを計りました。

眼球を半分にカットして網膜や水晶体などを観察しました。

工事進捗状況

廊下・教室は‥↓

トイレは‥↓

いろいろなものの撤去が終わりました。

新しい建具も搬入され、見違えるほどきれいになる予定です。

学校生活との調整など工事関係の方々には様々なご苦労をしていただき、ほぼ予定通り工事が進んでいるそうです。

工事中、不便もありますが、すてきな教室、すてきなトイレになることを楽しみに、完成を待ちましょう。

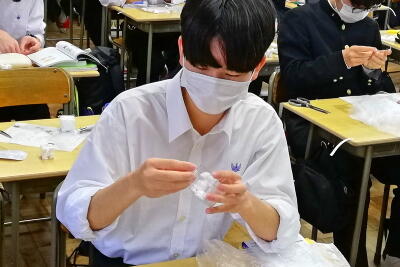

2年化学基礎~結晶構造モデル~

立方体の展開図が印刷されたプラ板をカットして立方体を作ります。

発泡スチロール球をいくつかに切断しセットしていきます。

完成したモデルです。右側が体心立方格子、左側が面心立方格子です。

次の授業では、モデルを見ながら結晶構造について学習します。

1年家庭科~エプロン製作~

次回はポケット付け作業です。

完成したエプロンは、調理実習で着用します。

モミジの花

花は1cmもない非常に小さな花ですが、しっかりと雄しべと雌しべがあり、受粉するとプロペラ状の種子をつけます。花の開花期間が短く一輪一輪がとても小さいため、目に留まることが少ない花です。よく見ると可憐な花です。

交通街頭指導

例年新学期は事故が多くなっています。特に自転車で通学し始めた1年生は一時停止や通行帯の厳守、周囲の安全確認に気を付けましょう。

結核検診

受付の様子です。例年になく暖かで助かりました。

結核検診を皮切りに、これからさまざまな検診が予定されています。自分自身からも健康管理を心掛けましょう。

八重桜開花

八重でボリュームがあるので三分咲き程度でも華やかです。

八重桜越しから見た校舎です。

来週くらいには満開を迎えそうです。

紅梅開花

講堂玄関に紅梅が1本、講堂北側に白梅が1本あります。紅梅は毎年一番に開花し、白梅は紅梅が終わった頃に開花します。まだまだ冬の寒さですが、木々は着実に近づいている春を知らせてくれています。

1年体育~サッカー~

先週から寒い強風の日が続いていました。今日は風も穏やかで、体感温度はいつもより高めです。急速に拡大したコロナへの対策で、屋外の体育もマスクをつけて実施しています。生徒たちは声を控えながらも元気にボールを追いかけていました。

今朝の風景

校舎北側の雪は少し融け残りそうです。

冬休みのグランド

グランドでは生徒たちが朝から部活に励んでいます。

午前中は野球部、サッカー部、陸上部が練習していました。

昨日は風が強く、体感温度がかなり低かった一日でしたが、今日は日射しもあり風も無く運動するにはちょうどいい天気でした。

3年体育~ソフトボール~

3年生は、この綺麗な人工芝のグランドで体育ができるのもあと僅かです。受験勉強の毎日を過ごす中、思いっきり体を動かし、体育を楽しんでリフレッシュして下さい。

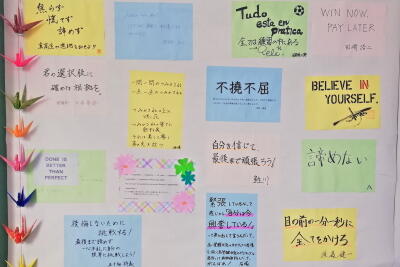

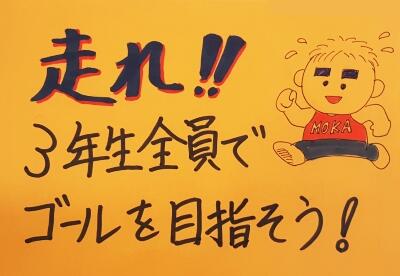

3年生への激励メッセージ

昼休みには3年生だけでなく、多くの生徒がメッセージを読んでいました。

黄昏時のグランド

1年美術~石塑粘土お面~

一番進んでいる生徒は下絵が終わり、スチロールの板をカットしていました。

カットしたスチロールの板はまだおおまかな輪郭を切り取っただけなので、これから表面を彫って顔の凹凸をつけていくようです。

1年家庭科~調理実習~

2学期の最後のメニューです。

・あんかけ焼きそば

・焼きおにぎり

・卵スープ

あんかけ焼きそばの具材、チンゲンサイとナルトを切っているところです。

焼きおにぎりは、まず、ご飯に醤油を混ぜてにぎります。

オーブンで焼きます。1年生は授業でオーブンを使うのは初めて。使い方を聞きながら、どの段にいれるのか、時間設定のやり方などを確認していました。

おにぎりを焼いている間に焼きそばにかける餡を作ります。醤油、オイスターソース、ゴマ油などを使い中華風の餡に仕上げ、最後に水溶き片栗粉でとろみをつけ、事前に焼いておいた麺の上に餡をかけて完成です。

約50分で3品が完成しました。

このクラスは3・4時間目の実習で、ちょうどいいお昼ご飯になりました。

ジャノヒゲ

グランドカバーとして庭に植えている家もよく見かけます。ジャノヒゲの矮性園芸品種でタマリュウといいます。ジャノヒゲの実はヒヨドリなどに食べられてしまうことが多く、気付くと茎だけになっているなんてこともあります。今回は赤いもみじではなく、食べられる前のきれいな青い実が紹介できました。

落ち葉清掃ボランティア

ご近所の塀の周りの落ち葉も回収しました。

来月、2学年奉仕活動でも学校周囲の落ち葉清掃を実施する予定です。

3年フードデザイン~麻婆豆腐・炒飯・卵スープ他~

今回のメニュー

・麻婆豆腐

・炒飯

・卵スープ

まずは下ごしらえからです。豆腐を下茹でしたり、豚肉を切っていきます。写真は麻婆豆腐に使うネギをみじん切りにしているところです。

麻婆豆腐は中華鍋で味噌や豆板醤をつかって餡から作りました。

炒飯はフライパンでご飯をほぐしながら具材と合わせていきます。

2人で協力し、3品を約1時間で完成させました。調理室内にはゴマ油の良い香りが漂っていました。

調理実習は3・4時間目で、生徒たちにはちょうどいい昼食になりました。

1年家庭科~調理実習~

調理実習は今回が初めての授業です。どこにどの器具が置いてあるがわからず、調理器具探しからの実習になりました。

今回のメニューは以下の3品です。

・チキンライス

・オニオンスープ

・レタスとリンゴのサラダ

実習の様子を写真で紹介します。

オニオンスープの材料の下ごしらえをしているところです。

玉ネギを切っているところでした。左手、大丈夫?

チキンライスの鶏肉とオニオンスープの玉ネギを炒めているところです。

チキンライス、オニオンスープ、レタスとリンゴのサラダ紅茶付き、完成です。

早速みんなで実食しました。新型コロナウイルスの感染状況は少し落ち着いて来ましたが、引き続き感染対策として、1クラスを半分に分けて約20人ずつ実施しています。食事も1つのテーブルに2人ずつ、全員前を向いて黙食、食べる時以外のマスクを徹底しています。このようななかでも、楽しそうに調理実習に取り組めました。

2年化学~実験~

卒業アルバム用個人写真

オジギソウ

ピンク色の球状の花が咲いています。

オジギソウは、刺激を与えると葉が内側に閉じる性質がよく知られています。写真左側の葉に触れた後の様子が下の写真です。すぐに葉を閉じました。葉に刺激を与えると細胞内の液胞の水分が細胞の外に放出され、細胞が収縮して細胞周囲との圧力差が生じて葉が閉じます。ただ、どうしてこのような特性を持つようになったのかはわかっていないそうです。

最初の頃に咲いていた花はすでに種もできはじめていました。この種がプランター内に自然とこぼれて、毎年オジギソウが生えてくるようです。

体育(1年)~サッカー~

献血

朝から多くの生徒が受付ています。

3台の献血バスの前に生徒たちが順番待ちで並んでいました。

午前中は3・2年生、午後に2・1年生が献血をおこなう予定で、多くの生徒が献血の大切さを理解し、献血に協力してくれています。夕方まで日赤の方々にはお世話になります。学校での献血の他、別の時期/別の場所で献血に協力できます。今回献血をした生徒・できなかった生徒もまた協力をお願いします。

美術(1年)~水彩画~

まだ描き始めたばかりのため現在は鉛筆によるモノトーンの状態ですが、このあと絵の具で色をのせていき、約1ヶ月後には完成するとのことでした。

体育(3年)~プール~

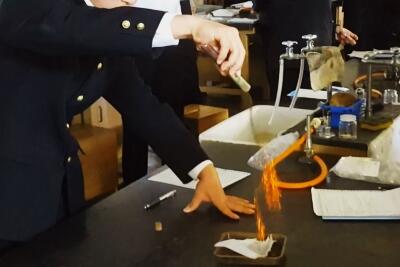

化学(3年)~硫黄の同素体~

化学実験室は昨年度末にエアコンが設置され、感染症対策で換気をしても、夏の実験がかなり快適になりました。生徒は単斜硫黄とゴム状硫黄を作製し、それぞれの特徴などを観察しました。

単斜硫黄

ゴム状硫黄

化学(2年)~化学反応式の量的関係~

実験の様子です。

スイカズラ

正門のすぐ脇にある桜の根元で毎年咲いていますが、花期が短く、目立たない場所で咲いているので、花の存在に気付いた人は少ないと思います。地味な存在ですが、花はなかなか面白い形をしています。花は吸うと甘い蜜の味がするので「吸い葛(スイカズラ)」というそうです。英語はHoneysuckle(花筒をちぎって蜜(honey)を吸う(suck))。今日6月22日の誕生花はこのスイカズラです。

体育(1年)~ソフトボール・サッカー~

現在は競技を選択して校舎内外で授業をしています。グランドではソフトボールとサッカーを選択した生徒が基礎練習や試合をおこなっていました。

期末テストが終わるとプールで水泳の授業になる予定です。

駐車場に猫

卒業アルバム撮影

~プール清掃~一年担当

家庭科(1年)~エプロン製作(ポケット縫製)~

縫い付けているポケットは向かって左側の部分です。ものを出し入れする時に負荷がかかるため、ほつれないように起点と終点はしっかりミシンがけします。

まず、ずれないようにポケットを仮止めした後、ミシンでポケットの縁を丁寧に縫い付けていました。

ボタンを縫い付けて完成です。

ヤマボウシ

白い花弁のように見えるのは花ではなく、葉が変形したものです。ドクダミやミズバショウの白いものも総苞です。ヤマボウシの花は、白い総苞の中央にある丸い部分で、この後開花します。花が咲くまでにはあと2~3週間ほどかかりそうです。

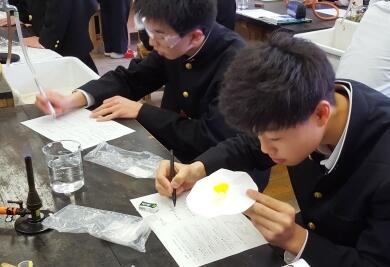

化学(2年)~硫黄の同素体~

ゴム状硫黄はゴムのように伸びることを確認しました。

高純度の硫黄を用いて作ったゴム状硫黄は非常に綺麗な黄色になります。

生徒たちは興味深くできあがった硫黄を観察していました。

ムスカリ

芳香剤に「ムスク」という香りあります。この香りは麝香(ジャコウ)のことで、ムスカリはその名の通り甘い香りを漂わせます。6万年前の遺跡でムスカリが埋葬花として使われており、世界最古の埋葬花と言われています。本校では何時頃植えたのか、敷地内の数ヶ所で咲いているのを見ることができます。

土筆

この場所は殆ど人が近づかない場所なので、踏まれることなく綺麗な状態で群生していました。最近は土筆を食べる人も少なくなったと思いますが、ハカマ(節の部分)を取ってアク抜きをすると美味しく頂くことができる春の味覚です。この時期には傷んで萎れているいるものも多いので、今からは食べるほどは採れませんが、来年は少し味見してみましょう。

カブトムシの幼虫

現在は大量の落ち葉の堆積場になっています。科学部が堆肥として使えるよう、少し土を混ぜ、撹拌しようとガサガサしていると何と巨大なカブトムシの幼虫が出てきました。これは想定外だったので、定規の代わりにポケットにあったボールペンを並べて撮影してみました。ボールペンと比べるとなかなかの大きさです。

その周りをさらに掘ってみると、もう2匹、計3匹の幼虫が発見できました。

雑木林の土と大量の落ち葉で土壌の状態が良いせいか、3匹ともかなり大きく成長していました。

去年、成虫(オスの個体)を本校の敷地内で発見しました。鳥や昆虫にとって、樹木の多い本校は良い居住空間になっています。

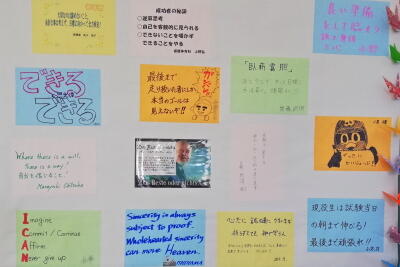

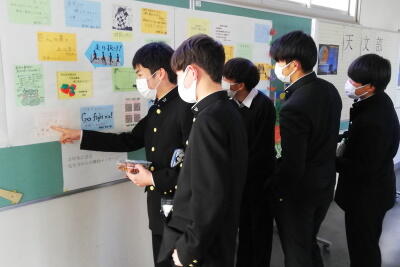

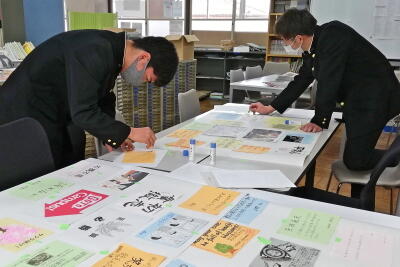

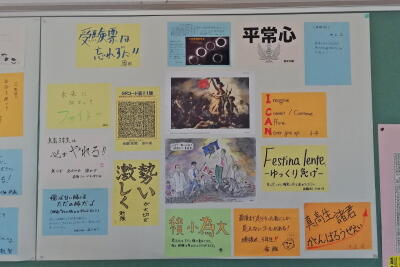

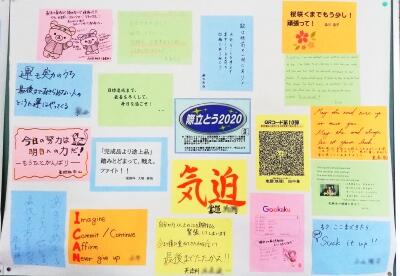

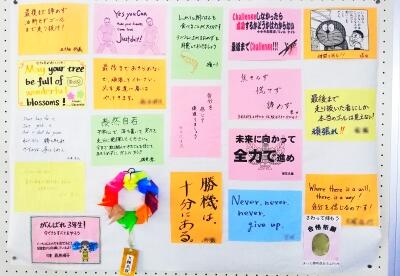

3年生への激励メッセージ

今年も模造紙3枚分のメッセージが寄せられました。小さな写真ですが、紹介いたします。

昇降口に張り出されると、早速通りかかった3年生が熱心にメッセージを読む姿がありました。

今年から共通テストとなりました。まず体調管理をしっかりとし、万全の態勢で入試に臨んで下さい。

フードデザイン(3年)~煮込みハンバーグ・コーンスロー他~

☆今週のメニュー☆

・煮込みハンバーグ

・リンゴのコーンスロー

・コンソメスープ

・ガトーショコラ

今までのデザートは杏仁豆腐やオレンジゼリーといったゼラチンなどで固める比較的簡単なものでしたが、今回はガトーショコラということで、メインの煮込みハンバーグ以上に手間と時間のかかる一品となっていました。

それでは調理の様子を紹介していきます。

まずはガトーショコラで使うメレンゲ作りの準備です。メレンゲは卵白をハンドミキサーで混ぜながら少しずつ砂糖を加えていきます。砂糖は前の調理台に置いてあり、自分たちで計量します。

こちらが実際にメレンゲ作りをしている様子です。だいぶふんわりとしてきているのが写真からもわかります。

ホットケーキミックスや自分たちで作ったメレンゲなどを混ぜて作った生地を型に流し込んで、60分かけてじっくり焼いていきます。

その間に他のメニューも同時進行で作っていきます。ハンバーグに使う玉ネギをみじん切りにしているところです。

みじん切りにした玉ネギを挽肉に加え、ハンバーグのタネを作っていきます。今回は煮込みハンバーグなので、このあと成形して焼いた後、デミグラスソースで煮込んで完成させました。

1時間ちょっとをかけてひとまず3品とご飯が完成しました。

ガトーショコラが焼き上がるまでもう少し時間があるので、その間に完成した3品を実食です。

食べている間に60分にセットしていたオーブンが止まり、ガトーショコラも焼き上がりました。取り出して焼き上がりを確認します。

こちらが焼きたてのガトーショコラです。良い具合に焼き上がりました。

今回の調理実習で今年のフードデザインの実習は終了です。また来年も覗きに行けたらお伺いさせていただこうと思います。

落ち葉清掃ボランティア

また、近隣の家にはゴミ袋も配布しました。

今年はもう半分以上の葉は落ちましたが、まだ若干葉が残っているので、それらは毎日の清掃で綺麗にしていきたいと思います。

フードデザイン(3年)~グラタン・ほうれん草とベーコンのスープ他~

☆今週のメニュー☆

・グラタン

・ほうれん草とベーコンのスープ

・マセドアンサラダ

・オレンジゼリー

前回の麻婆豆腐と同様に、グラタンも一から作っていきます。ホワイトソースも缶などの出来合いのものではなく、薄力粉や牛乳を使いフライパンでダマにならないよう加熱していきます。

できたホワイトソースと茹でたマカロニを混ぜ、耐熱皿に流し込んでいきます。

そこに粉チーズをふりかけ、オーブンで10分ほど焼いていきます。

グラタンと並行してスープやサラダ、デザートも作ります。今回のスープのメイン具材はほうれん草でした。ほうれん草は食べやすい大きさにカットします。

スープの仕上げには溶き卵も入れ、見た目と味だけでなく栄養面もバッチリです。

今回のサラダはマセドアンサラダです。マセドアンどは何かと気になったので調べてみたところ、フランス語で「さいのめ切り」のことなんだそうです。確かに生徒は1cm角ほどの大きさにジャガイモやニンジンをカットしていました。

そうこうしているうちに、グラタンが焼き上がりました。いい焼き目がついています。

最初に作り冷蔵庫で冷やし固めていたオレンジゼリーもいい感じに固まりました。

4時間目の後半約30分ほどの時間を残し全てのメニューが完成しました。今回は洋食ということで、見た目もいつもに増して華やかです。

最後は作った料理を自分たちで実食です。

来週は期末テストになるので、次回のフードデザインの調理実習はテスト明けの再来週の予定です。

授業公開

フードデザイン(3年)~麻婆豆腐・しいたけとベーコンのスープ他~

まずは豆腐を下茹でして、ザルにあけているところです。豆腐を下茹ですることで、豆腐の余分な水分が抜け、形が崩れにくくなります。サッとお湯で茹でるだけですが、しっかりと意味のある過程です。

そしてネギはみじん切りにしていきます。細かくし過ぎても食感がなくなってしまうため、やや粗めのみじん切りで切ります。

麻婆豆腐の餡は素などは使用せず、自分たちで調味料を合わせて作っていました。生徒たちは前の調理台にある味噌や醤油をセルフで計量し、使う分だけ計りとっていました。

ネギや調味料の準備がととのったところで、中華鍋に調味料とネギを入れ、挽肉、豆腐の順に具材を入れていきます。そして最後に水溶き片栗粉でとろみをつけ、最後はゴマ油で香り付けし完成です。

麻婆豆腐が完成する頃には、はじめに調理しておいた杏仁豆腐も固まり、しいたけとベーコンのスープ、もやしとキュウリの和え物も完成、1時間ちょっとで計4品を完成させました。

今回は白いご飯も自分たちで炊いていて、4時間目ということもあり、ちょうどいい昼食になっていたようです。

今回は中華でしたが、次回は洋食のメニューの予定だそうです。

晩秋の人字庭

1ヶ月前はまだ蚊がたくさん飛び回っていましたが、それも殆ど見かけなくなりました。そして足元に目を向けると秋らしいものをいくつか見かけることができました。まずはギンナンです。人字庭には大きなイチョウが1本あり、毎年たくさんの実が落ちてきます。この時期になると種の外側が腐敗しはじめ、見慣れたあのギンナンの姿が顔を出す様子が見られます。我々が食しているギンナンはこの種子の中にある核のさらにその中の仁の部分です。アーモンドなどのナッツ類もこの仁の部分を食しています。

そして晩秋の林の定番、ドングリもあちこちに落ちていました。ドングリといのはクヌギやナラ、カシの木になる実の総称ですが、これはどうやらカシの木の仲間のようです。

そして最後に見つけたのがホコリタケらしきキノコです。その名の通り、てっぺんからホコリのような胞子を飛ばします。名前やその生体を聞くと食べようとは思いませんが、ホコリタケなら食べることができるキノコです。見た目のインパクトもなかなかですが、まぁトリュフに似ていると言われればそれっぽい風貌です。もちろん観察しただけで食べはしませんでしたが、ちょっとどんな味か気になりますね。見つけた時は既に胞子を飛ばしたあとの個体で、少し破れたような跡がありました。

家庭科(1年)~リゾット・コーンスープ・オレンジゼリー~

こちらはリゾットの具材のマッシュルームをスライスしているところです。

牛乳はコーンスープ用です。計量カップで200ml計っています。

溶かしたゼラチンと砂糖、オレンジジュースを合わせたものをカップに注いでいます。

そして冷蔵庫に入れ待つこと数十分。

そうこうしているうちに他の2品も完成し、オレンジゼリーもしっかりと固まりました。

はじめての調理実習ということで、先生に色々聞きながらも無事に完成、最後は自分たちで実食して出来を確認です。今年は食べる際も密にならないよう、教室の端から端までスペースを最大限使って食べていました。

家庭科(1年)~エプロン製作~

こちらが完成予定のエプロンです。正面には校章のデザインが入っています。

このあとエプロンが完成すると、早速そのエプロンを着て調理実習の授業に入ります。

2学年修学旅行最終日

雨の清水寺

それぞれの研修先で最後の思い出をつくったあとは、いよいよ帰途に着きます。

昼食会場で解団式をおこない、「with コロナ時代の修学旅行」としての各々の心がけを振り返り、全員が元気に栃木に戻れることの素晴らしさを再度確認しました。

解団にあたって、前橋校長よりご挨拶頂きました

新型コロナウィルスの流行による難しい状況の中で、試行錯誤しながらの実施となりましたが、生徒たちにとっては様々な学びのある実り豊かな修学旅行になりました。

この経験を今後の学校生活に生かし、より一層勉学に励んでいきたいと思います。

2学年修学旅行2日目

秋らしいうろこ雲と心地よい海風に見送られ、ホテルからフェリーに乗って宮島に向かいます。

本日も天候は良好

30分ほどの船旅を終えて宮島へ到着。残念ながら厳島神社の大鳥居は改修工事中でその全景を見ることは出来ませんでしたが、生徒たちは思いおもいに宮島を満喫していました。

改修工事中の大鳥居

厳島神社へ参拝

宮島を出発し、新幹線で姫路へ向かいます。

姫路城では、現地ガイドの方から説明を聞き、今日までの歴史の積み重ねに思いを馳せました。

自由行動時間では、多くの生徒が天守閣まで登り、束の間の城主気分を味わっていました。

姫路城の歴史を学ぶ

本日も検温・消毒を徹底し、体調を崩すことなく1日を終えることができました。

明日は最終日になります。最後まで気を緩めることなく、コース別研修に臨んでいきたいと思います。

2学年修学旅行1日目

本日10/6より2学年が修学旅行に出発しました。

「withコロナ時代の修学旅行」と銘打ち、十分な感染症対策のもと安心安全な修学旅行の実現に向けて準備を進めてきました。

生徒たちはその都度検温や手指消毒をおこない、自己の健康管理に積極的に取り組んでいます。

初日の広島では、天気にも恵まれ絶好の修学旅行日和となりました。

被爆体験講話や資料館の展示物から戦争の悲惨さについて深く学び、自らの問題として考える非常によい機会となりました。

資料館では、生徒たちは時間ぎりぎりまで熱心に資料を閲覧していました。

快晴の原爆ドーム

バスでホテルに移動し、お待ちかねの夕食です。

入口で検温と手指消毒をし、会場へ向かいます。

入り口での検温と消毒

たっぷりの夕食に生徒たちも大満足のようでした。

大広間での夕食

明日は厳島神社、姫路城と2つの世界遺産を巡ります。しっかり休息を取ることを確認し、無事に1日目を終えました。

土手を彩るヒガンバナ

ここ数年の中では今年が一番花数が多いように感じます。まだ開花前のツボミもたくさんあり、あと1週間くらいは鮮やかな花を楽しむことができそうです。

正門南の土手以外にも、少しではありますが、学校の敷地の最南端でも毎年ヒガンバナが咲く場所があります。そこもちょうど開花のピークを迎えていました。

ヒガンバナの撮影がてらに1年生の体育も少し覗いてみました。今はプールが終わり、サッカーやテニスなど複数の種目から自分の好きなものを選んでおこなう選択の授業がおこなわれていました。

今年度はマラソン大会はなくなりますが、駅伝大会は実施するため、10月中旬くらいから体育はマラソンに切り替わるようです。

新しい応援團動画をYoutubeにアップしました

今回は吹奏楽部も校歌と応援歌の演奏でコラボしています。是非ご覧ください。

献血に協力しました

昨日今年度の献血がおこなわれました。前日までの希望者に加えて、当日に希望する生徒もおり、ひっきりなしに生徒が出入りしていました。

献血前の検査では今年はコロナ対策のためアクリル仕切り板設置。

献血バス、3台来校。

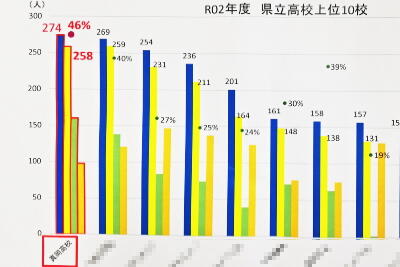

今年は去年よりも30名以上多い258名(受付者274名)の生徒が献血に協力しました。献血バス3台で、生徒たちはスムーズに献血することができました。

体育(1年)~プール~

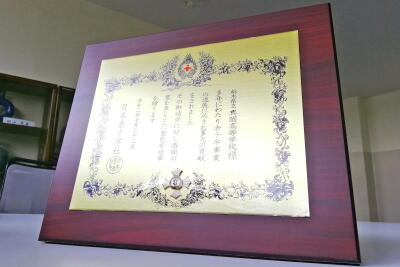

金色有功章

過去5年間以上、県内高校のうち献血参加率、献血者数ともに1位が評価されたものです。今年は9月17日に校内で献血が実施予定です。

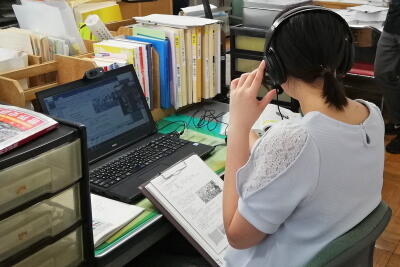

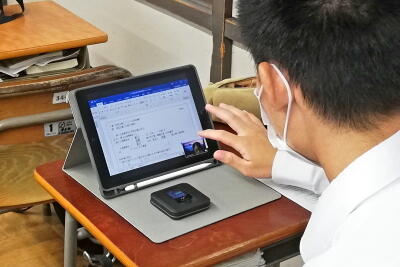

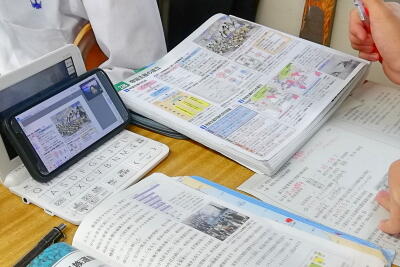

世界史(3年)~リモート授業~

教員側は、パソコン上部のカメラで、教員の姿とプリントの内容を送りました。

生徒側には教科書と同じ内容のデジタル版を画面に表示します。

生徒も他の生徒の様子を分割表示で見られます。

今回の試行には、校長もタブレットで参加していました。

卒アル用~登校風景~

登校してくる生徒たちや朝の廊下の風景を撮影していました。この後数日間撮影が予定されています。卒業アルバムの記念の1コマに、笑顔を残しましょう。

体育(2年)~プール~

本来の7月の暑さにはほど遠いのですが、外気温と水温を考慮してプール授業実施が決められています。着替えも体育館で行っています。新型コロナウイルス対策で、同時間の体育授業はプールとグランドでローテーションしています。グラウンドではソフトボールやサッカーがおこなわれていました。

真高のカブトムシ~玄関前にて~

真岡高校の校内でナナフシやタマムシなど珍しい昆虫を見つけることができます。カブトムシも今や珍しい昆虫になってしまいました。それでも学校には水銀灯がいくつか設置され、カブトムシやクワガタなどを見つけることがあります。このカブトムシは、とても元気が良く、力強く幹を這い上がっていました。

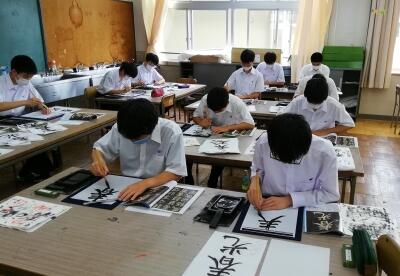

書道(1年)~楷書体~

今年は新型コロナウイルス休業があり、授業回数が少かったため、基本的な楷書体の文字を書いています。教科書の見本の中から「春光」を書いていました。この後毎時間違う書を練習していきます。

楷書体の後、行書体や草書体に挑戦していきます。

玄関前に本校110周年を記念してカイノキが植樹されています。楷書体が「カイの木」の名の由来です。

カイノキの綺麗に並んだ葉や整った枝振りが、一角ごとに筆を離し、全体が四角形に収まる整った形の楷書体を連想させるからです。

真岡高の樹木として、ケヤキだけでなく、カイノキも本校にふさわしい記念樹として選ばれ、記念碑が置かれています。別名をクシノキ(孔子の木)ともいう孔子にゆかりのある樹木で、科挙の試験に合格すると楷の笏を送ったことから、学問の聖木といわれています。

秋になると玄関前の木の中では最も美しい紅葉も見せてくれます。紅葉の季節になりましたらご紹介したいと思います。

梅雨の晴れ間~アジサイ~

品種改良が進み、雨があまり似合わない華やかな品種が増えました。本校のアジサイは昔ながらの一重テマリ咲きです。誰もが思い浮かべるアジサイらしいアジサイです。アジサイの周りではたくさんのノシメトンボが飛んでいました。

その横を体育でランニング中の生徒が走り抜けていました。

美術(1年)~風景画~

美術の先生が、スケッチしている生徒を回りながら丁寧にアドバイスをしていました。

鉛筆での下書きには、校舎が描きあげられていました。手元をちょっと撮らせてもらいました。

遠近法や奥行き感など上手に描けています。

心字庭~満開のヤマボウシ~

花姿が比叡山延暦寺の山法師に似ていることからこの名がつけられ、花言葉は「友情」だそうです。1年生はクラスに馴染んだでしょうか。本校3年間の思い出を増やしていくために、どんどん友情の輪を広げていってほしいものです。

自転車安全点検

2年生の自転車安全点検を実施しました。1年生は昨日、3年生は明日実施予定です。新型コロナウイルスの休校で長い間自転車を使わなかった生徒もいるかもしれません。タイヤの空気など自分でもよく点検整備しましょう。

普段の点検箇所は、自転車協会がホームページで点検箇所の頭文字を組み合わせて「ぶたはしゃべる」というを合言葉を掲げています。

ぶ→ブレーキ

た→タイヤ

は→反射材

しゃ→車体

べる→ベル

自転車通学の生徒は、毎日の安全登校のために定期的なチェックをしましょう。

体育(1年)~プール清掃~

例年1年生がプール清掃をおこない、一冬でたまった落葉と泥を除去します。プールの水を全部抜く(?)と、底にあった落葉や野球のボールなどが出てきました。

新型コロナウイルスの感染防止のためお互いの距離を取りながらの作業です。2クラスの生徒たちの協力作業によって、とても綺麗になりました。残りの3クラスがさらに綺麗に仕上げて、プールに水が入ります。昨年はポンプ等の故障でプールが使えませんでした。3年生は1年ぶり、1・2年生は初めての真高プールです。

化学実験室~コロイド~

まず、塩化鉄(Ⅲ)の水溶液を沸騰したお湯に入れ、赤褐色をした水酸化鉄(Ⅲ)のコロイド溶液を作ります。次に、コロイド溶液をセロハンチューブで作った袋の中に入れ、それを水の入ったビーカーへと浸します。

ビーカーの水は、浸した直後は硝酸銀水溶液やメチルオレンジ溶液に対し何も反応をみせません。10分程度待つと、硝酸銀水溶液を添加すると白濁し、メチルオレンジを添加すると赤色に変化しました。

このことから、セロハンの袋の中に入っていたコロイド溶液内の塩化物イオンと水素イオンがセロハンの外側に移動したことが確認できました。

この実験で、コロイドの性質と、セロハンのような半透膜を利用してコロイド溶液の中の不純物を取り除く透析ができることを確認ができました。

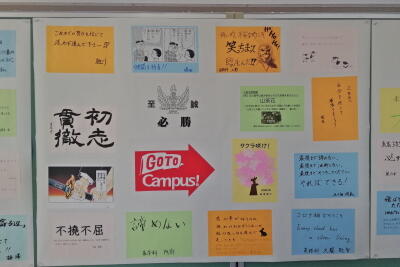

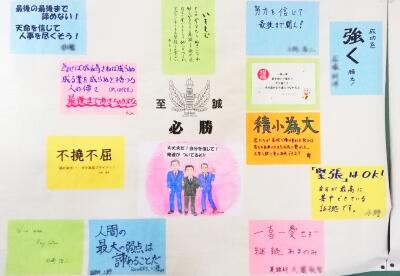

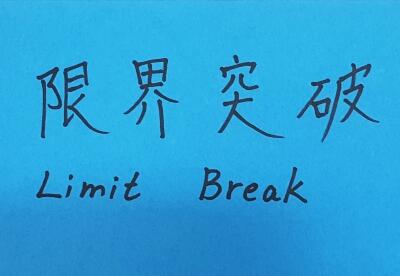

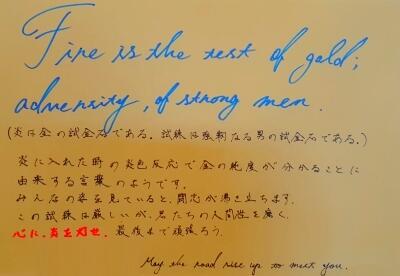

3年生へ、激励メッセージ

激励メッセージ準備中

いよいよ明日からセンター試験です。3年生への全体指導で先生方の書いた激励のメッセージが披露されました。毎年の恒例で、教職員それぞれのキャラクターや教科の特性などがにじみ出て、個性豊かにつくられています。今年も毛筆だったり英語だったりイラストだったり立体感のあるものまで十人十色の激励メッセージとなっています。

明日のセンター試験、続く国公立個別試験・私立試験に少しでもこのメッセージが力になればと思います。

家庭科調理実習~カステラ~

最初は生地作りです。

材料を混ぜ合わせ、ハンドミキサーでしっかりと混ぜます。

用意した型に流し込みます。

オーブンに入れ約50分。大きなカステラが完成しました。

いつもは実食しますが、今回は班の人数分に切り分けて持ち帰りました。クリスマスまであと5日。本校は25日が終業式です。2学期も残りわずか。今年1年が良い年になるよう、残りの学校生活を有意義に過ごしましょう。

玄関に、南天

赤い実はヒヨドリがよく好んで食べ、種が運ばれます。気がつくと庭に南天が生えていることがよくあります。空気か乾いて、風邪をひきやすい季節。南天の実から抽出したエキスを使用したのど飴を使う人も多くなります。実に含まれる咳止めに効果がある成分がのど飴に使われています。葉は殺菌効果があり、赤飯の上に南天の葉が添えられます。名前から、難を転ずる縁起物ともなります。玄関に飾られて4日経ちました。花ものではなく実ものは、まだまだ元気です。しばらく玄関で真っ赤な実が出迎えてくれそうです。

進路指導室前のもみじ

中庭ではヤマボウシやケヤキのもみじが盛りです。

今年は各地のもみじが例年より遅れているところが多かったようです。本校のヤマボウシもいつもより少し色づきが遅く、今が一番綺麗に色づいています。今日の朝は濃い霧で葉が濡れ、いつも以上に艶やかな雰囲気を醸し出していました。これからさらに寒さが厳しくなってきます。体調管理にも気を付けましょう。

家庭科(調理実習)~肉饅~

練った生地はその後丸く伸ばし、中に具を入れ形を整え、蒸かしていました。

作り終えた後は、みんなで実食し、味を確かめました。

朝晩冷込むようになってきました。温かい肉饅が恋しくなる人も多いでしょう。せっかく学んだ肉饅製作、家で再度挑戦しましょう。

化学実験~硫酸銅(Ⅱ)水溶液の電気分解~

電気分解には、電極に鉛筆の芯(炭素)を使用します。廃液等の環境負荷を抑えるためシャーレに必要最低限の硫酸銅(Ⅱ)の水溶液を入れ、鉛筆の芯を浸し変化を観察しました。電気分解をはじめるとすぐに陽極側の鉛筆の芯から気泡が発生し、陰極側の鉛筆の芯には少しずつ茶色っぽい被膜が付着していく様子が観察できました。それぞれ、陽極側から発生した気泡は酸素、陰極側で発生した茶色っぽい物質が銅であることを確認しました。

理科では、簡単な実験でも、実際に実験を行うということが大切です。実験の準備や過程、変化の起こっている様子を見ることで、より理解を深めることができます。

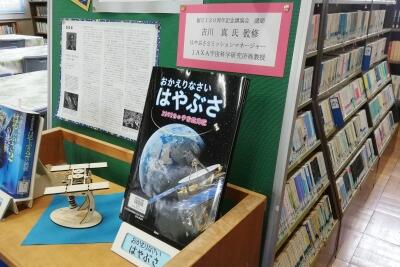

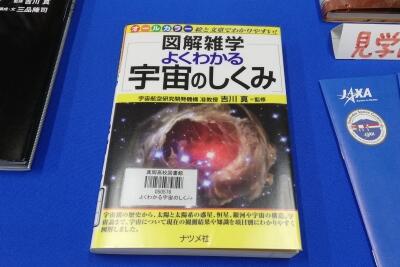

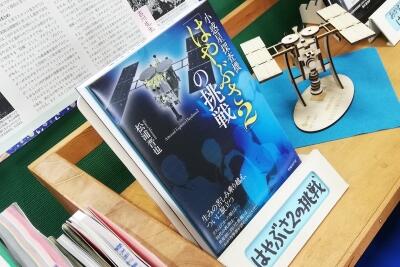

吉川真先生と宇宙に関する特設図書コーナー設置!

創立120周年記念講演会にあわせ、講演していただく吉川真先生関連特設図書コーナーが本校図書館に設置されました。

先生は栃木県出身で、理学博士、JAXA宇宙科学研究所の准教授です。そして小惑星探査機はやぶさ2のミッションマネージャーを務めています。監修やインタビュー紹介された本などから、いくつか紹介します。

1冊目は「おかえりなさい はやぶさ 2592日」。吉川先生監修の本で、2003年5月9日の打ち上げから2010年6月13日役目を終るまでの2592日間の記録です。綺麗なグラフィックがそえられた2592日間が1冊に凝縮されています。はやぶさがなにをして、どんなことをしたのかというのを知ることができます。

もう1冊も先生監修の「図解 雑学 よくわかる宇宙のしくみ」です。宇宙の歴史や太陽、惑星の構造について図を交えながら非常にわかりやすく解説がされた本です。宇宙について知りたいときはこの本を是非読んで下さい。宇宙についてオールマイティに学べる本です。

最後は「小惑星探査機『はやぶさ2』の挑戦」です。はやぶさ2のミッションマネージャー吉川先生へのインタビューの内容が紹介されています。吉川先生氏のインタービュー紹介ページに付箋を貼りました。

司書の先生が他にもはやぶさや、宇宙に関する書籍を集めて下さいました。ぜひ見に来て下さい。

フードデザイン(調理実習)~ミートボールスパゲッティ他~

1年生の家庭基礎の調理実習と比べ、3年生のフードデザインの調理実習では品数も増え、より手際の良さが求められます。

さすが3年生、班の仲間と協力しながら時間内に調理と片付けを済ませ、自分たちで作った料理を美味しくいただきました!!

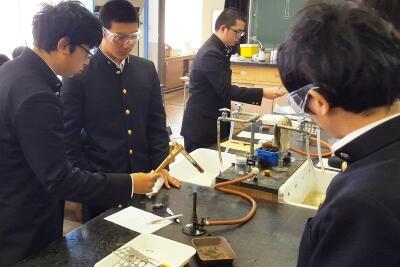

化学実験~ナトリウムの反応~

カッターで切った直後の断面を確認した。切断直後の切断面は、金属特有の光沢がありますが、すぐに酸化してします。金属光沢は数秒ほどしか見ることができません。数ミリほどの小さいサイズにカットしたナトリウムの水との反応を確認し、化学反応で出てくる気体の確認実験をしました。

試験管内で水とナトリウムを反応させ、ゴム栓で密封して気体を貯め、マッチの火を近づけて気体の特徴を確認しました。マッチの火を近づけると音をたてて燃焼しました。生成した気体が水素と推定できます。

ビーカー内で水とナトリウムの反応を観察しているところです。ビーカーの底に湿らせたろ紙を敷き、小さなナトリウムの欠片を落とします。激しく反応して燃えることが確認できました。金属は鉄やアルミニウムのように硬く、内部までは酸化などの変質が起きにくいですが、ナトリウムは柔らかく,激しい反応がおき、取り扱いに注意が必要な金属であるということを体感できました。

欅とタマムシ

ちなみにこのタマムシの羽は金属光沢のようにキラキラと輝いていて、複雑な発色をしています。しかしこれは実際にこのような色がついているわけではなく、薄い膜のような層が何層にも重なり、それぞれの層から光が反射されることで人間の目にはこのような複雑な色に見えています。アワビやサザエの貝殻の内側が複雑な色に輝いて見えるのも同じ原理で、これらは構造色と呼ばれます。物理の「光の干渉」の部分でも取り上げられているCDのディスクやシャボン玉の色合いも構造色の一種で、以前に紹介したカワセミの羽が光沢のある青を発色させているのも羽毛の微細な構造による構造色です。

美術授業~風景画~

ここはプールの更衣室の脇ですが、この他にも家庭科棟や昔の焼却炉の近くなどでも風景を描いている生徒たちがいました。生徒たちの様子を見ながら校舎を一周していると、久しぶりに自転車置き場で猫にも遭遇しました。

家庭科実習~エプロン製作~

家庭科の授業は別棟の家庭科棟です。1階が調理室、2階が被服室です。1年の家庭科はエプロンの製作です。2階の被服室にお邪魔しました。

階段途中に裁縫の基本のポスターを見かけました。玉結びやボタンのつけ方が描かれています。

授業では、最後の仕上げのボタンつけをしていました。完成モデルがこちらです。

中央に学年カラーで校章がデザインされています。赤は現2年生、現1年生はグリーンの校章です。

ボタンつけの様子です。

まだミシンの作業をしている生徒もいました。周りのサポートもあり次の作業に取りかかれたようです。

このクラスは今日のこの授業でエプロンは完成です。実際に着用して出来映えを確認していました。

2学期はこのエプロンを使って調理実習をすることになっています。調理実習の様子もこちらで今後紹介していきます。

愛鳥週間~真岡高校の鳥たち~

本校の玄関前、心字庭と名付けられた中庭、人字庭と名付けられた西側の林では何種類かの鳥を見ることができます。よく目にするのはキジバト、ハシブトガラス、ヒヨドリ、シジュウカラなどです。プールサイドにはハクセキレイやカルガモが歩き回っています。鳥を探して校内を歩いてみると、人字庭横の弓道場で、餌を探すシジュウカラの群れに出会いました。

的場両脇のソメイヨシノに付く毛虫などを見つけて集まったようです。

朽ちたトチノキをつついて餌を探すコゲラもいました。剣道場付近ではカワラヒワを見ることができました。これまでに、希少な鳥たちも羽を休めに本校の庭に飛来したことがあります。カワセミやヤマシギ、早朝にフクロウが出没しました。市街地で住宅となっているなっている中で、鳥たちにとって本校の雑木林は貴重な餌場と安らぎの場所になっているのでしょう。

校長室の鉢植え・・・その後

何の木か誰もわからなかった鉢植えでしたが、花が咲いたことでハイビスカスの木であることが判明しました。去年は1個も咲かなかった花が、今年は現時点で18個のツボミが確認できます。鉢替えした時はだいぶ弱っていて、1年後にこんな状態にまでなるとは思っていませんでした。ツボミは大小様々で、開花までには結構な時間がかかるので、当分の間は代わる代わる花を咲かせてくれそうです。手間を掛けた分、きちんと返ってくると世話する甲斐がありますね。日頃の学習や部活の練習もきっと花と同じように頑張った分だけ成果として返ってくるはず!!例えすぐに目に見える成果が上がらなくても、いつか花が咲く時が来ると信じてやってみましょう。

化学実験~硫黄の同素体~

斜方硫黄の結晶、単斜硫黄、ゴム状硫黄の3種類を作り、観察して性質を確認しスケッチを描きました。上の写真は斜方硫黄の粉末を加熱し単斜硫黄を作っているところです。加熱し過ぎないよう注意しながら、溶けた硫黄をろ紙に流し込みました。

流し込んだ硫黄が冷えて固まる直前にろ紙を展開して針状になった単斜硫黄を観察しました。

こちらは伸縮性のあるゴム状硫黄です。作成後、引っ張ったりするなどしてその性質を確認しました。

化学実験~表面積による鉄の燃焼の違い~

上の写真はシュウ酸鉄(Ⅱ)を試験管に入れガスバーナーで加熱しているところです。加熱することで分解され試験管の中には鉄の微粉末が残ります。

できた鉄の微粉末を上から落とすと赤く燃焼しながら落下しました。これは鉄の粉末の表面積が小さいため、落下の際に酸素分子との衝突により燃焼したためです。当然ですが同じ鉄でも鉄クギやスチールウールは落としても燃えることはありません。この他にも鉄クギとスチールウールの燃焼のしやすさも確認しました。

定時制コットンファーム~満開のチューリップ~

現在では品種改良が進み、定番の色・形の他にも黒や緑、一見チューリップとは思えないような形の花まで色々ありますが、チューリップは色によって花言葉が違うそうです。調べればこの花壇だけでも色々な花言葉が見つかりそうです。

白梅・枝垂れ梅・椿

本校で一番目に付く梅は講堂西側、玄関脇にある紅梅です。2月下旬には満開を迎えました。

講堂北側に咲いている白梅です。二本の白梅があり、巨大なクスノキと講堂の間に挟まれて、木立の陰に白い花が見え隠れしています。

講堂脇の紅梅は散ってしまいました。その代わりに紅梅の北側、講堂と校舎の間にある枝垂れ梅が3分~5分咲きになってきました。淡い桃色の優しい色合いです。

見頃を迎えているのが北門の脇にある椿です。白地に赤の絞り咲きの花が大輪の花を咲かせています。八重咲きの赤い花は標準的な大きさです。その分たくさんの花を咲かせています。

講堂と校長室の間にある淡いピンクの椿も満開を迎えています。色合いや形が可愛らしく、北門の椿とはまた違った種類です。本校には南校舎北側などにも意外に多くの椿が植えられています。ぜひ花を探してみてください。

最後に本校のシンボルである至誠の碑脇のヤシオツツジの状況をお伝えします。ツボミが膨らんできて、もう少しで開花しそうになっています。とても上品な花で、もうすぐ至誠の碑の背景を彩ります。

定時制コットンファーム~助成金によるチューリップ~

写真は2棟東側にある定時制の花壇、通称「コットンファーム」です。綿花の栽培が終わった後に、今年度頂いた「緑の募金」の助成金で、チューリップの球根を購入して定時制のコットンファームに植栽しました。先日コットンファームで定時制教員が水やりをしていました。助成金でかなりの数の球根を購入できたので、この春は、チューリップの咲き競う姿を見ることができそうです。

体育授業~サッカー~

少しずつ、春らしさが感じられるようになりました。それに合わせて半袖ハーフパンツ着の生徒が増えてきました。この後はどんどん気温も上がり、日差しの暖かさもますことでしょう。

寒中だより

講堂玄関脇の紅梅が咲き始めました。

12月12日以来降水がなく、からからに乾燥してインフルエンザが猛威を振るいました。本校でも1年4クラス、2年3クラスが学級閉鎖になりました。

乾ききった校庭に、1日朝、うっすら雪が積もりました。いつもは「緑」の校庭が「白」になりました。

センター試験が終わり、私立大・国公立二次試験に挑む3年生、体調を整え、寒さに負けず頑張りましょう。

3年生への激励メッセージ~3年担任編~

イラスト入りもあれば、試験問題を載せてあるものなど個々の先生の“らしさ”のメッセージ揃いです。五人五色のメッセージ、3年間ともに学校生活を送ってきた先生たちの思いのこもったメッセージです。いずれも生徒を応援する気持ちは同じ。いよいよセンター試験。最後の最後まで頑張りましょう!!