文字

背景

行間

2020年8月の記事一覧

生産機械科2年 「制御実習」 3週目

生産機械科実習紹介

本日8/4(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「制御実習」を紹介します。

今回はサイクル動作(工程回路)について学習しました。

サイクル動作とは入力された信号を内部補助リレーに置き換えてから出力することによって複数の出力機器を順番に出力させる回路です。

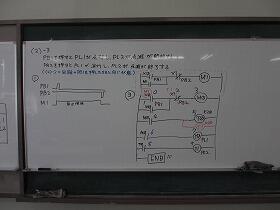

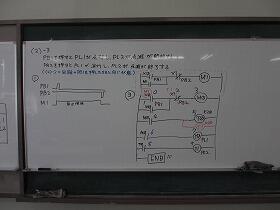

サイクル動作(行程回路)の説明

今回の実習では、上図のように「ボタンを押すとランプ1が点灯し、2秒後にランプ2が点灯、さらに2秒後にすべて消灯する」という内容の制御を行いました。

前回学習した「タイマ回路」「自己保持回路」を応用したもので、ボタン押下の信号を自己保持し、2つのタイマを用いて点灯、消灯を行うものです。

フリッカ回路(ランプの点滅)の説明

さらにこの制御を応用して、上図のように自動でランプを点滅させることができます。この回路をフリッカ回路といいます。3年生の自動制御実習では「サイクル動作」「タイマ回路」「フリッカ回路」等を応用してコンベアの動作を制御します。

ランプ点灯の様子

次回は9/4(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

本日8/4(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「制御実習」を紹介します。

今回はサイクル動作(工程回路)について学習しました。

サイクル動作とは入力された信号を内部補助リレーに置き換えてから出力することによって複数の出力機器を順番に出力させる回路です。

サイクル動作(行程回路)の説明

今回の実習では、上図のように「ボタンを押すとランプ1が点灯し、2秒後にランプ2が点灯、さらに2秒後にすべて消灯する」という内容の制御を行いました。

前回学習した「タイマ回路」「自己保持回路」を応用したもので、ボタン押下の信号を自己保持し、2つのタイマを用いて点灯、消灯を行うものです。

フリッカ回路(ランプの点滅)の説明

さらにこの制御を応用して、上図のように自動でランプを点滅させることができます。この回路をフリッカ回路といいます。3年生の自動制御実習では「サイクル動作」「タイマ回路」「フリッカ回路」等を応用してコンベアの動作を制御します。

ランプ点灯の様子

次回は9/4(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

生産機械科3年「自動制御実習」 4週目

生産機械科実習紹介

本日8/3(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「自動制御実習」を紹介します。

今週は「PLCを用いたシーケンス制御」と「ロボットアームの制御」について学習しましたが、今回の記事では「ロボットアーム実習」について取り上げたいと思います。

ロボットアームの制御の様子

生産機械科では、EPSON製のロボットアームを使用し、「PTP制御」によってワーク(材料)の移動を行います。

PTP制御(Point To Point 制御)とはロボットアームの目標地点をポイントとしてティーチ(ロボットアームに記憶させること)させ、ロボットアームを動かす制御方法です。

PCで関節の状態を確認する様子

今回は「台からコンベアへ、ワークを移動させる」という内容の制御を行いました。ポイント1~4までの4つの位置をロボットアームにティーチし、プログラムを実行します。

各関節の動きを確認している様子

ロボットアームの各関節の動きについて班員と一緒に相談し、考えることで全員が台からコンベアまでワークを移動させることができました。

ロボットには難しいイメージもあるかと思いますが、企業の努力によって扱い方が容易なものもたくさん商品化されています。教育現場で産業の自動化(ロボット)を学習することで、ロボットを扱う世代の生徒達には今後の糧となると思います。

次回は明日8/4(火)に生産機械科2年生の実習について紹介します。

本日8/3(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「自動制御実習」を紹介します。

今週は「PLCを用いたシーケンス制御」と「ロボットアームの制御」について学習しましたが、今回の記事では「ロボットアーム実習」について取り上げたいと思います。

ロボットアームの制御の様子

生産機械科では、EPSON製のロボットアームを使用し、「PTP制御」によってワーク(材料)の移動を行います。

PTP制御(Point To Point 制御)とはロボットアームの目標地点をポイントとしてティーチ(ロボットアームに記憶させること)させ、ロボットアームを動かす制御方法です。

PCで関節の状態を確認する様子

今回は「台からコンベアへ、ワークを移動させる」という内容の制御を行いました。ポイント1~4までの4つの位置をロボットアームにティーチし、プログラムを実行します。

各関節の動きを確認している様子

ロボットアームの各関節の動きについて班員と一緒に相談し、考えることで全員が台からコンベアまでワークを移動させることができました。

ロボットには難しいイメージもあるかと思いますが、企業の努力によって扱い方が容易なものもたくさん商品化されています。教育現場で産業の自動化(ロボット)を学習することで、ロボットを扱う世代の生徒達には今後の糧となると思います。

次回は明日8/4(火)に生産機械科2年生の実習について紹介します。