文字

背景

行間

各種の教育活動や学校行事等を紹介しています

西那須野産業文化祭

10月15日(土)~16日(日)の2日間、西那須野運動公園にて行われた「西那須野産業文化祭」に、本校6科が出展しました。

たくさんの方々に那須清峰高校のことを知ってもらえるように、各科の紹介パネルや生徒作品の展示を行い、それぞれの科の特色を生かしつつ、工夫を凝らした内容になりました。

当日は、本校OBの方が何人か訪れて懐かしい話をしてくれたり、一般の方々も本校の学習内容に興味を持ってくださいました。また、リモコンカー、巨大ジェンガ、もぐら叩き、キネクトなどの展示には多くの子どもたちが遊びに来てくれました。将来、ものづくりに興味を持ったらぜひ那須清峰高校へ来てもらえたら嬉しく思います。

「公開授業」を実施しました。

今後とも温かいご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いします。

【ご意見・ご感想より抜粋】

★先生の声も大きくてわかりやすい授業だと思います。先生が個人的に名前を呼んでくれていたのがとてもいいと思いました。

★授業を見学できる機会を作っていただきありがとうございます。昨年も見学させてもらいましたが、昨年より先生方が元気が良かったので何よりです。中学生の進路に関係する大切な資料となります。良い経験ができました。実習をする3年生の様子はなかなか素晴らしいです。先生方もプロとして頑張っていて感心しました。

★少人数での実習はとても良いと思いました。

★建設工学科の施設見学と授業を見させていただきました。専門性の高い学習と、落ち着いた生徒の雰囲気が見られ、今までのイメージとは考え方が変わりました。中学校の教諭として、それぞれの学校(高校)に足を運び、自分の目で実態を把握しなければならないと痛感しました。

★子どもが「あの先生とあの先生の授業は楽しいから見学してくれば」と言ってくれたので楽しみにして来ました。我が子ながら実習している姿はカッコ良く見えました。

★大学のゼミナールのような形式での授業を拝見し、元気に楽しく取り組んでおられる生徒さんの姿や熱心にご対応されている先生方が印象的です。ご関係の先生方に厚く御礼申し上げます。

★建築の製図とコンクリート供試体の実習の授業を見学させていただきました。どちらも生徒たちが相談しながら実習を受けているのが印象的で、皆積極的に取り組んでいると感じました。

★研究課題をグループでやっているところを見学しましたが、和気藹々とやっている姿を見られて良かったです。この時期は精神的に不安定になっているであろう生徒たちを相手する先生方も大変苦労されていると思います。旧式のカメラを分解組み立てしていましたが、教科書等で学ぶ仕組みを実際に手にしてみてみるリアリティのある授業で得たものは、知識以上の価値になると思います。

なお、いただいたご意見・ご感想は今後の学校運営に反映させていただきます。ありがとうございました。

同窓会から「校歌CD」寄贈

平成29年8月29日(月)、大森同窓会長様、岩井副会長様、佐藤副会長様のご臨席のもと、本校第2体育館にて「校歌CD贈呈式」が行われ、大森会長から都野校長先生へ「校歌CD」が手渡されました。その後、全校生で校歌を聴きました。校歌が流れる前から皆興味津々で会場内がどよめきました。校歌が流れるとプロの歌声に感激するとともに、あらためて校歌の歌詞をかみしめながら聞き入っていました。

これから、部活動の大会など多くのイベントで「校歌CD」を末永く活用していければと思います。

同窓会の皆様、このたびは「校歌CD」を寄贈していただき、本当にありがとうございました。

公開授業のお知らせ

9月27日(火)は、本校の公開授業日です。

公開時間は9:00~15:20(ただし、12:50~13:30は昼休み)となります。この機会にぜひ学校の様子をご覧下さい。詳しくは公開授業のお知らせ.pdfをご覧下さい。

ジュニアキャリアアドバイザー事業

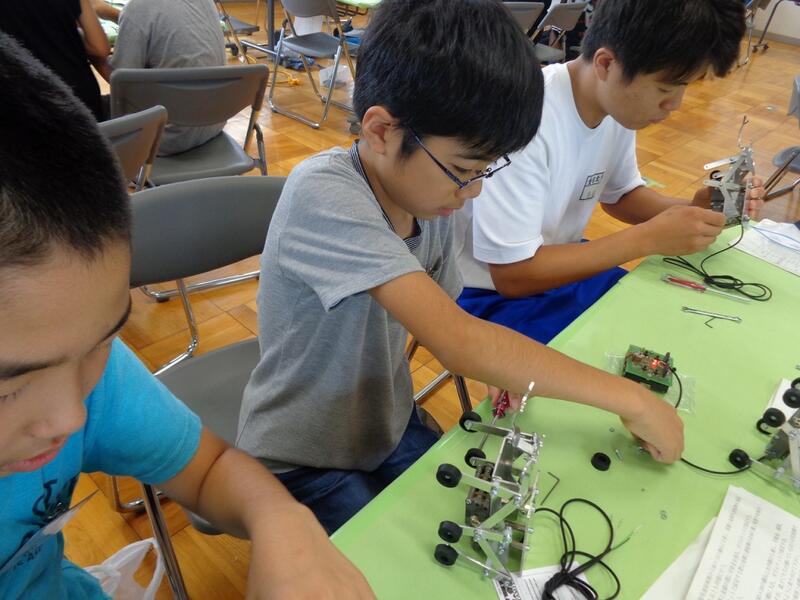

「 メカカブト 」を製作!

(H28.8/17~8/19実施)

・今年度のテーマ:メカカブトを作ろう!

今年度は、リンク機構を利用した6脚歩行ロボット=「メカカブト」を8班に分かれて製作しました。各部品は、高校生がアルミ材を加工して予め準備しておきました。

製作は、フレームや頭部の曲げ加工から始まりましたが、力の加減やコツを要する作業で苦戦していました。組立作業では、ドライバ・スパナ・ハンダごてを駆使して、組立方法を確認しながら協力してロボット製作に取り組みました。小・中学生のがんばりと高校生の丁寧な指導で全員が完成させることができました。

小・中学生のアンケートでは、「むずかしかったけど、最後までがんばってつくれた。」や「協力してつくることができた。」、「また、参加したい。」などの感想が寄せられました。

製作概要説明 製作作業(曲げ加工)

製作作業(組立) 作成したメカカブト

第31回ふれあい活動高校生のつどいに参加してきました

7月29日(金)に栃木県教育会館およびとちぎ青少年センターで行われた「ふれあい活動高校生のつどい」に、生徒会の役員9名が参加しました。県内の県立高校や特別支援学校の生徒約800名が参加し、多くの生徒が他校との交流を深めることができました。

オープニングとして、国分寺特別支援学校の生徒たちによる和太鼓演奏が行われました。

その後、『ふれあい活動体験発表』として、5つの学校の発表がありました。地域に密着をした活動や、異文化との交流をしている学校があり、他の高校の活動を知るよいきっかけになりました。

生徒同士が打ち解けられるように『ふれあいタイム』を設け、講師によるレクレーションを行いました。内容としては、体を動かしておこなうものであり、生徒たちも積極的に活動に参加していました。

午後には、『ふれあい交流』としてそれぞれ参加する3つのシンポジウムに別れました。シンポジウムⅠでは「高校生と地域のつながり」、シンポジウムⅡでは「国際理解」、シンポジウムⅢでは「福祉」というテーマで行われ、それぞれ、6名、1名、2名の生徒が参加しました。それぞれのテーマの中での発表を通じて、生徒たちは他校の活動内容を知り、議論を行うことで活動の改善点など様々な情報を得ることができました。

エンディングには、黒磯高等学校の皆さんの「ルパン三世のテーマ」の合唱を聞き、会場全体で「やさしさに包まれたなら」を歌いました。力強い「つどい宣言」で閉幕となりました。

企画や運営は生徒が主体となっている「ふれあい活動高校生のつどい」は、他校の活動などを知るとても良い機会となりました。

ロボコンを観戦してみませんか

このロボコンは、11月に石川県で開催される第26回全国産業教育フェア石川大会ロボット競技大会の栃木県予選です。本校を会場に開催され、県内工業関係高等学校から15台が参加予定です。入場・観戦は無料です。那須塩原市、大田原市は勿論、ロボット競技に興味のある小・中学生、高校生、保護者や地域の方々、是非お集まり下さい。

1 大 会 名:平成28年度第14回栃木県工業関係高等学校

ロボットコンテスト栃木県大会

(さんフェア石川2016大会栃木県予選)

2 日 時:9月25日(日)10時~14時30分

3 会 場:栃木県立那須清峰高等学校 第2体育館

4 競技内容:

(1)競技のイメージ

この競技は、さんフェア石川2016イメージキャラクタ「としいえ君」 (リモコン型ロボット) と「北陸新幹線」 (自立型ロボット) が、石川県の伝統工芸品である「てまり」「山中塗」「輪島塗」を金沢城へ集めるまでをイメージしたものです。

(2)競技概要

競技時間は3分。リモコン型ロボット「としいえ君」と自立型ロボット「北陸新幹線」の連携がポイントになります。競技コートには石川県の観光名所である兼六園、大聖寺、小松、羽咋(はくい)、七尾に見立てた5つのエリアがあります。アイディアロボットが、「小松空港」や「のと里山海道エリア」を通り、伝統工芸品である「てまり」、「山中塗」(弁当箱)、「輪島塗」(盆と箸箱)を様々な障害物を回避して金沢城に集めてまわります。

(3)全国大会HP

http://cms1.ishikawa-c.ed.jp/~zensan/NC2/htdocs/index.php?page_id=0

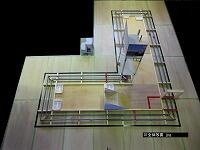

(4)競技コート

本校が県大会の会場になるため、コートは本校の建設工学科の生徒が製作しています。

コース全体 てまり 輪島塗(盆と箸箱)

金沢城周辺 小松空港周辺 金沢駅周辺

5 昨年の大会風景(今市工業高校)

開会式 競技前アイテム配置作業 競技中の様子

菊地笛子先生が桜井浜江賞を受賞しました

菊地先生の作品は、那須の自然(林)と3年前に他界した祖母の思いを花の中に描き込んだもので、テンペラと油絵のグラッシーの混合技法を用いているとのことです。最初にキャンバスに箔を張り、オイルバーで下がきをして、テンペラで細かい部分を描いてゆくそうです。

菊地先生は、今回の作品で培った技術と受賞を励みに本校での美術指導にも生かしていきたいとの事です。どうぞ、菊地先生の作品をご覧下さい。

桜井浜江賞受賞作品(作品名:そしてすべてが還る) 入賞作品(作品名:時の流れ)

第一回ふたば交流

6月10日(金)に「第一回ふたば交流」(那須特別支援学校との交流)が行われました。

毎年二回行っている交流のうち、一回目は、那須特別支援学校高等部との体育祭での交流です。予定では9日(木)でしたが、あいにくの悪天候のため一日順延となりました。10日は晴天に恵まれ、生徒会役員17名が気持ちよい汗を流しながら各種目に参加し、高等部生徒との交流を深めました。

次回二回目の交流は、本校を会場にものづくりを通した交流を予定しています。

平成28年度第二種電気工事士

今までの勉強の成果を出そうと、真剣に取り組んでいました。

台湾国立永靖高級工業職業学校との国際交流を行いました

当日は、台湾から生徒34名、教職員3名が来校しました。本校では、交流生徒、教職員に加え、2体のゆるキャラ(与一くん、みるひぃ)が共に屋外で出迎えをしました。そのまま校舎をバックに記念撮影し、交流がスタートしました。午前中は、授業見学、ロボットのデモンストレーションや専門技術等に関する紹介パネルを見ていただきました。台湾の生徒からは、「大学並みの学習をしていて驚いた」などの感想がありました。

午後は、日台両校の生徒が6班に分かれてグループ協議を行いました。最初は、両校の生徒とも緊張しており、会話が弾むか心配でしたが、いざ始まってみると、スマホをコミュニケーションツールとして活用し、あっという間に活発な交流が始まりました(この時間に限り使用可としました)。なかには、翻訳ソフトを上手に使ったり、LINEでグループを作ったりするなど、事前の予想を超えた活発な交流にただただ驚かされました。

帰りには、永靖高工の生徒や先生方から感謝の気持ちがひしひしと伝わるお礼の挨拶がありました。本校にとって初めての学校対学校の国際交流でしたが、大きな成果が得られました。多くの生徒が、言葉の壁を乗り越えて交流ができた喜びやコミュニケーションの大切さを感じたという感想を持ちました。

なお、この度の国際交流に際しまして、ご尽力いただきました大田原ツーリズム様、栃木県教育委員会学校教育課、栃木県産業労働観光部観光交流課並びに国際課、佐野松桜高等学校、その他関係者にこの場をかりてお礼申し上げます。ありがとうございました。

この国際交流に関する記事は、5月26日(木)の下野新聞に掲載されましたので、併せてお知らせいたします。

熊本地震災害義援金のお礼とご報告

平成28年4月14日に発生した熊本地方を震源とする地震に関しまして、被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

この度、那須清峰高校では、被災された方々を支援するために義援金を募って参りました。校内に広く呼びかけたところ、多くの生徒・先生方が協力してくれました。また、PTA総会時にも呼びかけたところ、多くの保護者が協力してくださり、集まった義援金の総額は、133,322円となりました。ご協力ありがとうございました。

義援金は、5月12日付で全額日本赤十字社を通して被災地へ送金させていただきましたので、報告いたします。

送 金 先 : 日本赤十字社 平成28年熊本地震災害義援金窓口

平成28年度当初行事

離任式では、本校を離任なさる先生方から清峰高校生のますますの活躍を期待する心のこもったメッセージをいただきました。先生方、たいへんお世話になりました。

そして始業式では、前日に入学したばかりの新1年生、先輩となった新2年生、最上級生となった新3年生、それぞれが校長先生のお言葉にしっかりと耳を傾け、新年度に向けて気持ちを新たにしました。対面式では、新入生と在校生が向かい合い、自身の向上と清峰高校の発展を誓い合いました。

生徒一人ひとりにとって、この1年がすばらしいものになることを願っています。

平成28年度 入学式

平成28年4月7日(木),平成28年度入学式が挙行され,1学年6科223名の新入生が入学を許可されました。

真新しい制服に身を包んだ新入生たちの顔には,新たな環境に対する緊張も表れていましたが,それ以上にこれから始まる高校生活に対する期待と希望が表れていました。

改めまして新入生のみなさん,ご入学おめでとうございます。そして,ようこそ,伝統ある那須清峰高校へ。223名の新入生全員が充実した高校生活を送り,『自己啓発』という生徒指標のもと、進路実現のために自己研鑽に励むことを,教職員一同心より願っています。

平成27年度 卒業式

3年間の思い出を噛みしめ,友人や恩師との別れを惜しむ姿も見られましたが,卒業の喜びを分かち合い,未来への期待に胸を膨らませている様子でした。

進学や就職などこれから進む道は様々ですが,本校で過ごした3年間の中で学んだことを存分に生かし,さらなる成長を願っています。

卒業生全員の活躍を期待しています。

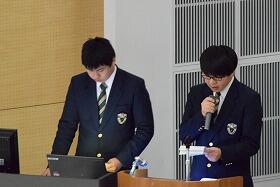

平成27年度 校内課題研究発表会を実施しました。

平成28年1月20日(水)に本校第2体育館にて、平成27年度の校内課題研究発表会を開催しました。

発表会では、各科より代表1グループが発表を行いました。内容は次の通りです。

1:「1からのゲーム制作」 情報技術科3年

2:「ものづくり木材加工部門」 建設工学科3年

3:「実習工場内の5S・改善活動」 機械科3年

4:「自律走行追尾ロボット及び自律型除雪ロボットの製作」 電子機械科3年

5:「せっかくだから観光”いかんべとちぎ”」 商業科3年

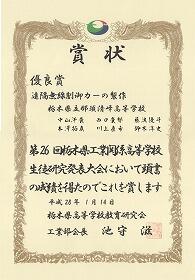

6:「遠隔無線制御カーの製作」 電気科3年

どのグループも内容が深く、特色ある内容でした。また、1,2年生は自分が研究するときのことを考えて、とても興味深く聴いていました。

なお、発表会には多くのご来賓の方々にも来ていただきました。ご出席いただき、ありがとうございました。

エネルギー・環境交流会で講演

今後も本校で取り組んでいる活動を様々な場面で発表していきたいです。

3年生に進路の話を聞こう

1/22(金)の6時間目に、「3年生に進路の話を聞こう」と題して、1・2年生が3年生より、進路に関しての生の声を聞くといった内容の取組を行った。

本日は、進路決定した3年生の各科代表者が、進学者・就職者に分かれて1・2年生のクラスに出向き、自分の進路実現に至るまでの過程や取り組んできた内容を伝えた。来年度3年生になる現2年生は、真剣な面持ちで3年生からの話に耳を傾けており、1年生も同じ学科の先輩から直接話を聞くことができ、よい刺激を受けていたようだった。

第26回工業関係高等学校生徒研究発表大会

国際理解教育講演会

NEW

このホームページ内の

写真や文章の無断転用は

固くお断りします。