文字

背景

行間

動物科学科の活動

動物科学科日誌

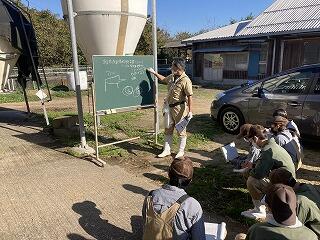

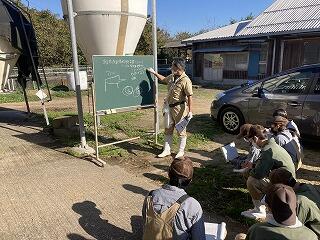

専門学校連携授業⑥【動物科学科】

先日、今年初めての連携授業をさせて頂きました。

「つくば国際ペット専門学校」より山内先生、蛯名先生、そしてアンチョビちゃんにご来校頂きました。

今回は本校2年生を対象にドッグトレーニングの基本について講義をして頂き、

その後山内先生とアンチョビちゃんによるお手本を見せて頂きました。

その後はドッグランに行き、教わったことを本校の実習犬で練習してみました。

生徒たちは意識をしながらコマンドを出したり、おやつをあげるタイミングに気をつけたりしていました。

犬は人によって反応を変えることを改めて意識し、誰が行っても指示を聞いてくれるように

今後もトレーニングを積み重ねて指示や誘導がうまくできるように練習していきます!!

最後に、3年生たちが山内先生、蛯名先生に今まで取り組んだことをお披露目しました。

よくできているとほめて頂きました!!

3年生はまもなく自由登校でありますので、最後に記念写真を撮らせて頂きました。

大変有意義な時間をありがとうございました!!!

山内先生、蛯名先生、お忙しいところ長時間のご指導ありがとうございました。

わらあげ【動物科学科】

晴天で乾燥が続くこの時期になると岩舟農場では、

水田内にある稲わらの回収が始まります。

この日動物科学科1年生によるわら上げが行われました。

機械を使って梱包された稲わらを回収。

運搬車やトレーラーにのせて倉庫へ。

水田から出た稲わら→家畜の飼料・敷料

家畜の排泄物→堆肥として水田に活用。

農場で出た副産物の活用法や循環について学習しています。

水田内にある稲わらの回収が始まります。

この日動物科学科1年生によるわら上げが行われました。

機械を使って梱包された稲わらを回収。

運搬車やトレーラーにのせて倉庫へ。

水田から出た稲わら→家畜の飼料・敷料

家畜の排泄物→堆肥として水田に活用。

農場で出た副産物の活用法や循環について学習しています。

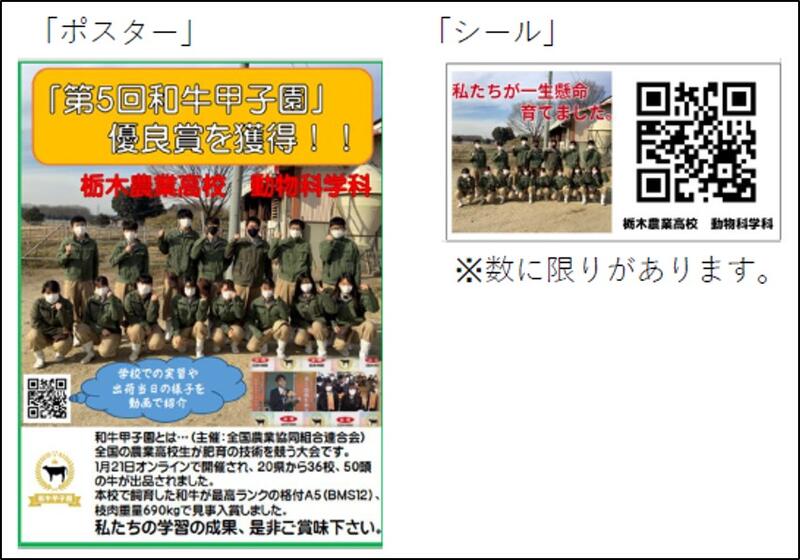

第5回和牛甲子園入賞!!

1月21日、第5回和牛甲子園がオンラインで開催されました。

本校からは、2頭の和牛を出品し、そのうちの1頭が「優良賞」(50頭中4~6位相当)を受賞しました。

先日開催されました「第5回和牛甲子園」の出品牛の販売先が決定しました。

・日時:2月20日(日)

・店舗:とりせん 栃木店・蔵の街店 の2店舗

私たちが愛情を込めて育てた黒毛和牛を是非お買い求め下さい。

「菊久号」

格付 A5(BMS12) 最高ランク

枝肉重量 690kg(全体で1位) 驚異の大きさ

ロース88㎠、バラ9.5cm、皮下脂肪2.7cm

価格も190万円超えで取引されました。

結果が発表された瞬間、生徒たちは歓喜の声を上げ、大興奮。その後のセリも、動物科生徒全員で見守り、大変盛り上がりました。

普段の学習の成果が存分に発揮できました。来年も入賞するぞ~。

お肉の販売情報が分かりましたら、追ってHPで連絡します。お楽しみに。

本校からは、2頭の和牛を出品し、そのうちの1頭が「優良賞」(50頭中4~6位相当)を受賞しました。

先日開催されました「第5回和牛甲子園」の出品牛の販売先が決定しました。

・日時:2月20日(日)

・店舗:とりせん 栃木店・蔵の街店 の2店舗

私たちが愛情を込めて育てた黒毛和牛を是非お買い求め下さい。

「菊久号」

格付 A5(BMS12) 最高ランク

枝肉重量 690kg(全体で1位) 驚異の大きさ

ロース88㎠、バラ9.5cm、皮下脂肪2.7cm

価格も190万円超えで取引されました。

結果が発表された瞬間、生徒たちは歓喜の声を上げ、大興奮。その後のセリも、動物科生徒全員で見守り、大変盛り上がりました。

普段の学習の成果が存分に発揮できました。来年も入賞するぞ~。

お肉の販売情報が分かりましたら、追ってHPで連絡します。お楽しみに。

ドッグラン製作③【動物科学科】

ドッグランについての報告を致します。

やっと皆さんに報告ができます。

4月から始まりもう12月・・・

ドッグラン、ついに完成しました!!

二重扉もしっかりと付け終えることができました!

生徒たちは、経験したことのない作業でしたが最後まで頑張ってくれました。

時は12月、寒さも厳しくなって参りましたが、犬たちはとても元気です。

今後はドッグランの中で使用する遊具等を制作したり、活用方法を検討したりと、

研究を積み重ねていきたいと思います。

ドッグラン製作に携わって頂いたすべての方々に感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

ハクサイの収穫 [農業と環境]

1年2組「農業と環境」の実習の様子です。

今回の実習は、ハクサイの収穫を行いました。

1ヶ月前の実習でミニハクサイの収穫を経験していますが、今回は大きいもので6kgを超えるハクサイも育ち、やはり大きさから苦戦する生徒も見受けられましたが、2人がかりで協力しながら収穫作業を行ってくれました。

販売用は丁寧に販売準備を行い、持ち帰る用は新聞にくるんだり、大きな袋を持参し各々が思い思い(重い重い)持ち帰りました。

みんなが栽培したハクサイの味はどうでしたか?

まだ収穫は続きます。多くの方にハクサイを購入していただけるよう引き続き実習を行っていきましょう。

命をいただくこと【動物科学科】

収穫祭にて全校生徒で試食する「太郎」を出荷しました。

多くの生徒が様々な想いでその出荷に立ち会いました。ミルクやりから世話してきた生徒にとって、複雑な気持ちだったようです。

普段お店で買うお肉について、生き物からいただいているという感覚を持つことはなかなか難しいものです。牛=肉というのは、頭で分かっていても現実には結び付かないことが多く、出荷からスーパーに並ぶ途中のプロセスをほとんどの方が知らないからです。

今回、自分たちが育てた牛を食べることで、そのことを理解し、本当の意味での「食に感謝する」気持ちが醸成できればよいなと思っています。

多くの生徒が様々な想いでその出荷に立ち会いました。ミルクやりから世話してきた生徒にとって、複雑な気持ちだったようです。

普段お店で買うお肉について、生き物からいただいているという感覚を持つことはなかなか難しいものです。牛=肉というのは、頭で分かっていても現実には結び付かないことが多く、出荷からスーパーに並ぶ途中のプロセスをほとんどの方が知らないからです。

今回、自分たちが育てた牛を食べることで、そのことを理解し、本当の意味での「食に感謝する」気持ちが醸成できればよいなと思っています。

家族が増えました【動物科学科】

新しい命の誕生です。

本校で飼育しているヤギの雌「モアちゃん」が、子どもを産みました。初産に関わらず、2頭も産みました。愛くるしい姿に生徒たちは、大騒ぎです。体重は680gでした。性別は2頭ともに雄です。お父さん「コンちゃん」のような気性の荒い大人にならないで欲しいものです。

本校で飼育しているヤギの雌「モアちゃん」が、子どもを産みました。初産に関わらず、2頭も産みました。愛くるしい姿に生徒たちは、大騒ぎです。体重は680gでした。性別は2頭ともに雄です。お父さん「コンちゃん」のような気性の荒い大人にならないで欲しいものです。

見えないものを見る(パート2)【動物科学科】

普段、目に見えないものを見るシリーズです。今回は、母牛のお腹の中にいる胎子をエコーで見る特別授業を獣医師の方にお願いして実施しました。

超音波装置を使うと、人工授精後25日で妊娠したかどうかを判断することができます。授精1ヶ月後では、胎子が3cmくらいになっており、画像で心臓が動いている様子が確認できました。生徒たちは小さな命にとても感動していました。

獣医師が直腸より手を入れ、子宮にプローブを当てている様子です。

生徒たちは、ipadでその画像を確認しています。

授精後、33日の胎子の様子です。皆さん見えますか?

こんなにも小さい胎子が分娩を迎える頃には、大きくなっていることに驚きですね。

超音波装置を使うと、人工授精後25日で妊娠したかどうかを判断することができます。授精1ヶ月後では、胎子が3cmくらいになっており、画像で心臓が動いている様子が確認できました。生徒たちは小さな命にとても感動していました。

獣医師が直腸より手を入れ、子宮にプローブを当てている様子です。

生徒たちは、ipadでその画像を確認しています。

授精後、33日の胎子の様子です。皆さん見えますか?

こんなにも小さい胎子が分娩を迎える頃には、大きくなっていることに驚きですね。

ハクサイ植え付け後の作業 [農業と環境]

1年2組「農業と環境」の実習の様子です。

今回の実習は、立ち鎌(ホー)を使いハクサイの中耕・除草・土寄せを一連の作業として行いました。

中耕・除草は、空気や水の通りをよくし雑草の発生を抑えるために株と株の間や畝間を軽く耕す作業です。

土寄せは株をより安定させるために行う作業です。

ハクサイも大きくなり始めたのでキズつけないように注意しながら作業を行ってくれました。中にはハクサイをキズつけないよう手で作業をする生徒も見られました。

マルチでの栽培 マルチなしでの栽培

特に、大きな差は見られていません。

今後も比較を行いながら収穫まで管理していきましょう。

見えないものを見る【動物科学科】

和牛は、出荷して枝肉にならないと中身の良さが分かりません。見た目だけでは、5等級なのか4等級なのかは、…?です。

牛っぷり(牛の姿)や血統からある程度は予測できますが、期待通りの時もあったり、大外れしたりすることがあります。

そこで、1月に開催される和牛甲子園に向けて、どの牛が良い肉になるかを予測するために、超音波(エコー)を使って、肉質を診断することにしました。

診断には、高価な機械と熟練した技術が必要であるため、「栃木県畜産酪農研究センター」の方々に依頼し実施しました。

今回の診断結果を用いて、和牛甲子園にどの牛をエントリーするか決めたいと思っています。

牛っぷり(牛の姿)や血統からある程度は予測できますが、期待通りの時もあったり、大外れしたりすることがあります。

そこで、1月に開催される和牛甲子園に向けて、どの牛が良い肉になるかを予測するために、超音波(エコー)を使って、肉質を診断することにしました。

診断には、高価な機械と熟練した技術が必要であるため、「栃木県畜産酪農研究センター」の方々に依頼し実施しました。

今回の診断結果を用いて、和牛甲子園にどの牛をエントリーするか決めたいと思っています。

☆専門学校との連携授業⑤【動物科学科】

先日、TBC学院国際ペット総合専門学校より碓井先生にご来校頂きました。

バリカン(クリッパー)についての知識を教えて頂き、種類の多さを知りました。

本校の実習犬を使って、日常ケアとして行う、足裏とおなかの毛の刈りかたについて

教えて頂きました。

犬種に合ったカットやクリッピングについても教えて頂きました。

生徒たちは緊張しながらも、楽しく行うことができました!

「楽しかった!もっとやりたい!」という声も聞こえてきて、生徒たちにとって

大切な時間となりました。

碓井先生、丁寧なご説明とプロの技術を見せて頂き、本当にありがとうございました!!

和牛の健康調査(血液分析)【動物科学科】

JA東日本くみあい飼料 北関東支店 木田様を講師に、「血液分析を活用した高品質肥育牛の生産」と題して講話いただきました。今年度、本校で3回の血液分析を実施して、その結果を和牛の飼育方法にどのように活かすかについて教えていただきました。本校牛のVA、T-cho、γ-GTP、β-カロテンの分析値と推奨値を比較したところ、まずまず理想に近い形で推移していました。夏場の暑さの影響で6~8月は、コレステロール値が少し低下していることが気になりました。

和牛甲子園に向けて、今後も継続してモニタリングして、高品質の和牛生産を目指していきます。

来週は、超音波装置(アイミート)で肉質の調査を実施します。

稲刈りを行いました。【動物科学科】

先日、岩舟農場では動物科学科1年生による稲刈り実習を行いました。

動物科学科では、イネを収穫するだけではなく、イネから出た排わらやもみがらを家畜へ与える「循環」を学習するため、毎年1年生の実習で行われています。

動物科学科では、イネを収穫するだけではなく、イネから出た排わらやもみがらを家畜へ与える「循環」を学習するため、毎年1年生の実習で行われています。

今年は天気にも恵まれ、自分達で田植えを行った区画を収穫することができました!!!

今年は天気にも恵まれ、自分達で田植えを行った区画を収穫することができました!!!

のこぎり鎌を使い刈り取り。刈り取ったイネはコンバインで脱穀しました。

一部は結束して天日干しを行いました。

「お米いつ食べれますか?はやく食べたい。」「初めてで疲れた。昔の人は大変だったんだね。」という生徒の声もありました。

「お米いつ食べれますか?はやく食べたい。」「初めてで疲れた。昔の人は大変だったんだね。」という生徒の声もありました。

多くの生徒が初めての経験ともあり、田植えから稲刈りまで貴重な体験となりました。

多くの生徒が初めての経験ともあり、田植えから稲刈りまで貴重な体験となりました。

この後、収穫後の流れを学習すると共に、稲わらの収集や、もみがらの運搬などの実習を行います。

のこぎり鎌を使い刈り取り。刈り取ったイネはコンバインで脱穀しました。

一部は結束して天日干しを行いました。

この後、収穫後の流れを学習すると共に、稲わらの収集や、もみがらの運搬などの実習を行います。

本校にも和牛が…【動物科学科】

今回、その岩舟農場で飼養している和牛を本校牛舎へ1頭移動しました。

来年開催される鹿児島全共(牛の全国大会)出場に向けて、調教管理するためです。

県内農業高校の出場枠は、なんと1頭!!この限られた枠を巡り、これから熾烈な戦いが始まります。

ドッグラン製作②【動物科学科】

最近のドッグラン製作状況をお知らせいたします。

雨が続き、なかなか進みませんでしたが、最近の秋晴れにより作業を行うことができました。

柱の建て込みを行ったり、フェンスをつけたりと、慣れない作業でしたが少しずつ丁寧に進めています。

自分たちで種から育てた芝を定植し、根付いてきています。ほふく茎も広がり芝らしくなってきました。

地道にではありますが、着実に進んでいます。

これからも頑張っていきます!!応援のほどよろしくお願いします。

「農業と環境」の実習の様子

1年2組「農業と環境」の実習の様子です。

今回の実習は「黄ごころ80」という品種のハクサイを定植しました。

80という数字の意味はタネを播いてから収穫までの日数を表しています。

今回、ハクサイは「マルチでの栽培」、「マルチなしでの栽培」と比較栽培を行います。

マルチなしで行うために生徒たちで一から畝たてをしました。

畑の土が硬く苦労した様子も見られましたが上手に畝が出来ました。

その後は、夏休み中に播種し葉が3.4枚まで育ったハクサイの苗を定植しました。

一人4苗を定植し管理していきます。

比較研究しながら立派なハクサイが育つよう管理していきましょう。

牛産まれますよメール【動物科学科】

岩舟農場で、「牛温恵」というICT機器を導入しました。

これは、牛の膣内に温度センサーを挿入して、リアルタイムでその牛の体温が分かる機器です。分娩予定の牛に挿入して、体温の変化を見ていきます。牛は分娩24時間前になると体温が0.5~1.0℃程度下がるので、下がると機器がそろそろ産まれるよという「分娩段取りメール」を管理者に送ってくれます。さらに分娩が始まり、破水すると「分娩駆けつけメール」を送信してくれます。

7月12日、「めぐみ」にセンサーを挿入しました。

挿入後の温度変化グラフになります。

12日挿入後、14日の15時に「段取りメール」、15日の0時に「駆けつけメール」が届きました。

今回のメールは深夜であったため、気が付かなかったという失態がありましたが、朝5時に職員が無事に分娩が済んでいることを確認しました。

「牛温恵」のおかげで、夜や休日の牛舎見回りから解放されそうです。ちなみに、産まれた子牛は、隆之国産子です。

来年の鹿児島全共(和牛の全国大会)出場目指して管理してきます!!

これは、牛の膣内に温度センサーを挿入して、リアルタイムでその牛の体温が分かる機器です。分娩予定の牛に挿入して、体温の変化を見ていきます。牛は分娩24時間前になると体温が0.5~1.0℃程度下がるので、下がると機器がそろそろ産まれるよという「分娩段取りメール」を管理者に送ってくれます。さらに分娩が始まり、破水すると「分娩駆けつけメール」を送信してくれます。

7月12日、「めぐみ」にセンサーを挿入しました。

挿入後の温度変化グラフになります。

12日挿入後、14日の15時に「段取りメール」、15日の0時に「駆けつけメール」が届きました。

今回のメールは深夜であったため、気が付かなかったという失態がありましたが、朝5時に職員が無事に分娩が済んでいることを確認しました。

「牛温恵」のおかげで、夜や休日の牛舎見回りから解放されそうです。ちなみに、産まれた子牛は、隆之国産子です。

来年の鹿児島全共(和牛の全国大会)出場目指して管理してきます!!

環境整備を行いました【動物科学科】

この日1年生の総合実習では岩舟農場内の環境整備を行いました。

梅雨の時期は水分が多い事から、非常に雑草の生育が早くすぐに伸びてしまいます。

この実習では除草を行うと共に、集めた草を牛の飼料として与えました。

生徒達が運搬していると牛たちはついてきます。草を与えるとすぐに牛は食べ始めました。

「早く草集めていっぱいあげよう。」

「水分が多いからおいしいのかな?」

「あげたけれど私のは食べてくれなかった。」

などと多くの声が聞こえました。

環境整備を行い圃場は綺麗になり、牛と多くふれあうことにより楽しく実習ができました!!!

★専門学校との連携授業④【動物科学科】

今週2回目の連携授業でした!!

国際ペット総合専門学校TBC学院から2名の先生方にご来校頂きました。

2回目は、寄生虫について講義をして頂いたあと、顕微鏡でノミやマダニ、ハダニなどさまざまな寄生虫を観察しました。

顕微鏡で観察しました!

寄生虫は犬や猫への被害だけではなく、人間への被害もあるため知識を学ぶことは非常に大切なことです。

高校では学べないような内容も有り、充実した時間となりました。TBC学院の先生方、ありがとうございました!!

★専門学校との連携授業③【動物科学科】

今週は2回、国際ペット総合専門学校TBC学院の先生方にご来校頂きました!!

1回目はグルーミング実習を行いました。ブラッシング、耳掃除、シャンプーをご指導して頂きました。

シャンプーは手こずりながらも一生懸命頑張ることができました。

優しく教えて頂き、ありがとうございます!!

生徒たちはブラシの持ち方など初めて知ったことがあり、今後活かせる技術を学ぶことができました。

シャンプー終わりのショコラちゃんです!ふわふわでかわいいね♪♪

1週間に2回ものご来校、本当にありがとうございました!!今後ともよろしくお願い致します。

※全国農業クラブマスコット

《のうくっく》は本校卒業生が制作

《のうくっく》は本校卒業生が制作

4

6

0

6

0

8

1