文字

背景

行間

環境デザイン科日誌

環デ科の学びの一コマ ~測量実習~【環境デザイン科】

今年度が始まって早2ヶ月。1年生も入学して慣れてきた頃でしょうか。

環境デザイン科1年生の授業の様子をお知らせします。

1年次には専門的な学習の1つに「測量」があります。中間テストまでは測量の基本となる心構えや概要、距離測量について学びました。

6月に入り水準測量に取り組み始めました。初めて触る測量器械も丁寧に学び、先日は昇降式による測量を実施しました。

初めてのことに戸惑う生徒もいますが、今年の1年生もチームワークよくお互いに教え合いながら積極的に学んでいます。今後が楽しみですね。

栃木市役所庭園管理実習【環境デザイン科】

5月23日(月)に3年生9名で栃木市役所庭園の管理実習を行いました。

春になり、植物の成長が活発になったので、除草作業と植栽の手入れを中心に行いました。また、雨風の影響で竹を使った枠組みが外れることが多かったため、工具を持ち込み改修作業も行いました。

前回の管理実習では、「ユキヤナギ」や「ジンチョウゲ」などを定植しましたが、今回はあらたに「カルミア」と「アジサイ」を定植しました。5・6月も鮮やかに彩ってくれると思います。

次回は、夏休み明けに管理作業を検討しています。四季に合わせてこれからも栃木市役所を鮮やかに彩りたいと思います。

ナス苗の定植

1年4組「農業と環境」の実習の様子です。

今回の実習は「ナス苗のプランター定植」を行いました。

1人1人がプランターでナスを育てていきます。

まずは苗選び!

葉の緑が濃く、葉脈は鮮やかな紫色で病害虫がない

幹が太く・根がしっかり張っているもの

と、いい苗の選び方を学びました。

皆、真剣にナス苗選びをしてくれました。

次にプランターに土を入れ、根鉢を崩さないように注意しながらポットから取り出し、いざ、定植!!

今回は、病害虫対策として植え穴に農薬を散布し、

「コンパニオンプランツ」としてネギを一緒に植え付けました。

これから仕立て方や管理方法を学んでいきます。

日々の水やりや観察もしっかり行っていきましょう。

環境学習~植樹苗づくり~【環境デザイン科】】

今年の3月に、当時の1年生が「農業と環境」で、ドングリの苗づくりを行いました。校内で秋に落ちたドングリと落ち葉を集め、牛乳パックに詰めました。

ドングリは「ブナ科」の実の総称で、コナラやクヌギの木の下に落ちています。秋に実が落ち始め、寒い冬を越えて春に芽が出てきます。

以下の写真は、3月に植えたドングリの5月現在の様子です。

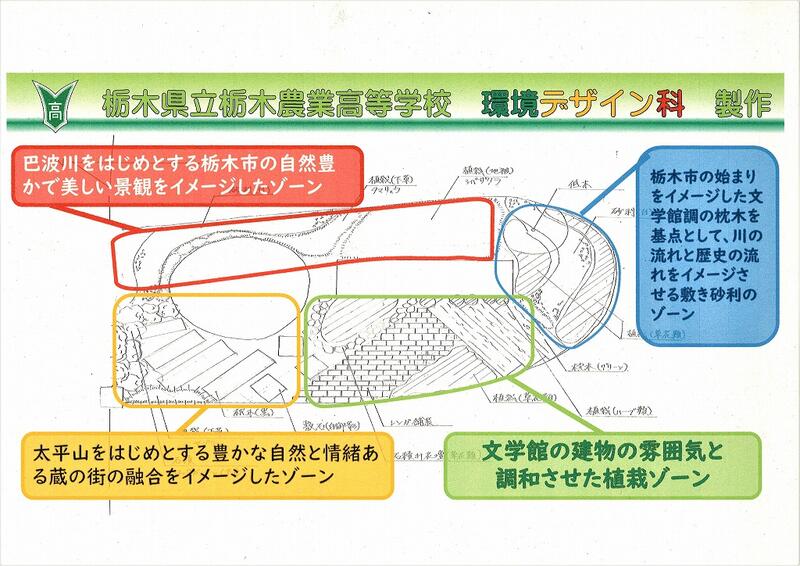

栃木市立文学館植栽スペースの施工実習【環境デザイン科】

4月27日(水)に栃木市立文学館がオープンします。それに合わせて文学館脇の石碑周辺の植栽スペースのデザインをご依頼を頂いて、昨年度から取り組んできました。

特に今年度は4月5日(火)、4月16日(土)、4月25日(月)の三回に分けて現場で施工しました。

かつての栃木町役場の建物である栃木市立文学館の雰囲気と調和した枕木とレンガ、花壇の植栽スペース、すぐ横を流れる県庁堀や巴波川へ注ぎ込むようにイメージした敷き砂利ゾーン、自然豊かな太平山と情緒ある蔵の街の融合させたゾーンなどイメージして製作しました。ぜひお時間のある方はご覧ください。

栃木市役所庭園&文学館管理実習【環境デザイン科】

卒業した3年生が、1年間取り組んできた栃木市役所庭園のリニューアル作業ですが、今回は、春に向けて植物を定植しました。秋に定植した植物も厳しい冬の寒さを乗り越え、これから花を咲かせる予定です。

3年生が卒業したので、2年生のグリーンデザインコースの生徒6名で作業を行いました。2年生にとって初めての市役所庭園管理実習でしたが、無事に終えることが出来ました。

また、4月にオープン予定の栃木市立文学館の石碑周辺の植栽依頼を受け現地調査を行ってきました。文学館は、旧栃木町役場庁舎を改修し、資料館として活用する場所です。職員の方々から要望等をヒアリングし、調査結果と合わせてデザインを考える予定です。

体育館前をリガーデン

そんな晴れの卒業式に合わせて、環境デザイン科の有志生徒と職員で体育館前にある滝組と池をリメイクして、新学科1期生の卒業にふさわしい意味を込めました。

4本の六方石は各学科が勢いよく飛躍する様子を、4本のオタフクナンテン(お多福南天)は卒業生も含め、これから遭遇する困難なことも幸福に転じるようにと願いを込めました。卒業生の皆さんのご活躍をお祈り申し上げます。

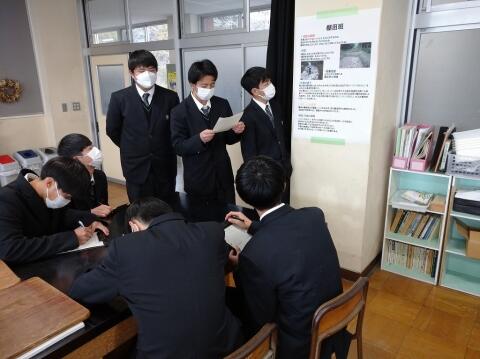

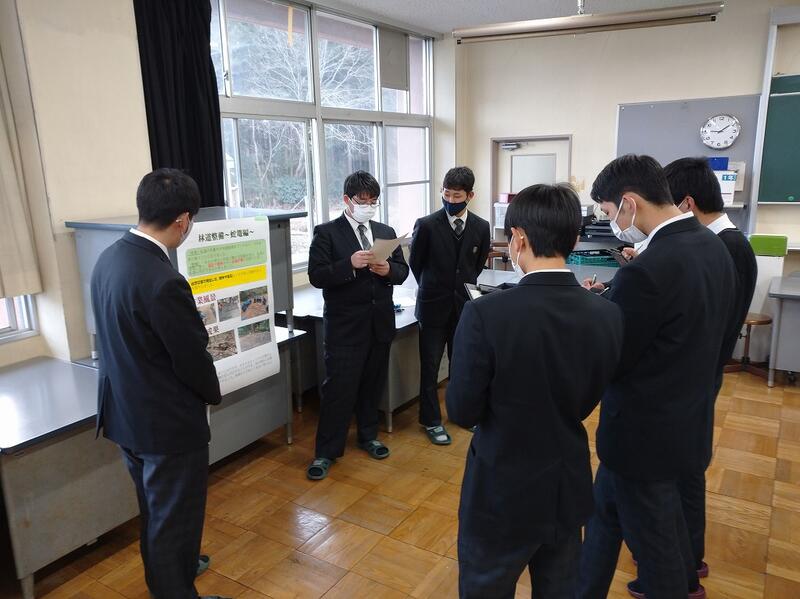

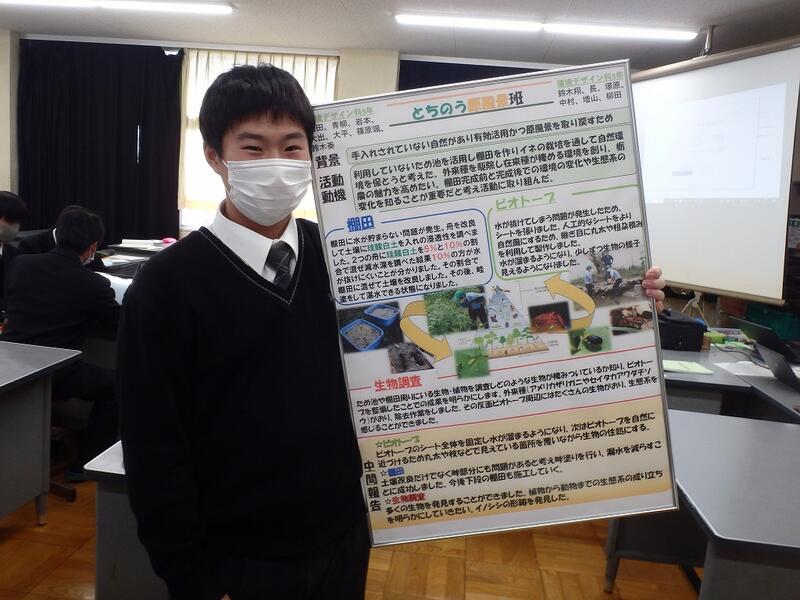

環境デザイン科ポスター発表会

今年の3年生のテーマは『棚田・ビオトープ製作』『太平山の自然歩道整備』『市役所庭園のリニューアル』『校内植物を使った苔玉・リース製作』の4班です。

聴衆は環境デザイン科の1年生が参加して、先輩の取り組みに耳を傾け、これから本格化していく専門的な学習のイメージを湧かせる機会となりました。2年後にはきっとより良い発表をしてくれることでしょう!

3年生の皆さんまとめるのに、試行錯誤していましたが良い発表会となりました。お疲れ様でした。

環境デザイン科から季節のお便り

9月にはため池周辺にきれいなヒガンバナが咲いていました。自生しているアケビも結実し始めていました。どちらも鮮やかな色合いですね。

10月上旬は気持ちよい秋晴れと少しずつ色づき始めた木々の様子がありました。10月中下旬につれて、紅葉も段々と進んできた様子がわかります。朝には鳥の声もよく聴こえました。

11月に入る一気に紅葉が進み、栃農祭の頃には鮮やかな紅葉を見ることができました。校内のイチョウもきれいな黄色に染まっていました。

そして12月山の木々の葉も落葉してすっかり冷え込むようになりました。課題研究で製作してきたビオトープ池にも氷が張っています。

四季の変化で楽しませてくれる自然を守る大切さとそれを学ぶことの重要性を改めて認識しますね。

栃木市役所庭園リニューアル【環境デザイン科】

この庭園は、農業土木科の頃から関わっている庭園で、環境デザイン科の1期生である3年生がこの4月からデザインを考えてきました。市役所に合ったデザインにするべく、栃木市の魅力が伝わる庭園づくりを試行錯誤しながら完成させることができました。

これから寒くなる季節のため、植物は本校の温室で育てています。来年の春に庭園の見頃を迎える予定ですので、栃木市役所に訪れた際は、ぜひご覧ください。

ミニハクサイの収穫 [農業と環境]

1年4組「農業と環境」の実習の様子です。

今回の実習は、栃農祭で販売するミニハクサイの収穫を行いました。

この前の実習で持ち帰る用として収穫を経験していますが、

今回は販売用ということもあり、以下の点をより注意しながら実習を行いました。

・アブラムシ等の害虫がいないかをしっかり見る。

・外葉を取る際、根元に残ってしまった葉もきれいに落とすこと。

自分たちで種まきから定植、管理と行ってきたので責任をもって収穫・調整してくれました。

ミニハクサイの観察 [農業と環境]

1年4組「農業と環境」の実習の様子です。

この日は、1ヶ月前に定植したミニハクサイの観察を行いました。

1ヶ月経ってハクサイがどこまで成長しているかに加え、

授業で20枚くらい葉が出ると葉が立ってくるということを学習したので葉の枚数を数えたり、実際に結球が始まっているか、どのように結球しているかの観察をしました。

多くのハクサイで結球が始まっており、生徒からは、「1ヶ月でこんなに大きくなるんだ」、「もう食べられるのかな」といった声も聞こえてきました。

収穫まではまだ日数は必要ですが引き続き管理していきましょう。

「農業と環境」の実習

1年4組「農業と環境」の実習の様子です。

2学期最初の実習はミニハクサイの定植を行いました。

2学期使用するマルチには穴が空いていないため、生徒たちで株間、条間を測り穴を空ける作業からスタートしました。

1学期は穴ありマルチを使用したため初めての作業になりましたが、集中して行ってくれました。

ハクサイを植え付ける前に植え穴に殺虫剤を散布しました。

その後、夏休み中(8月12日)に播種し葉が3,4枚まで育ったハクサイの苗を定植しました。

一人5苗を定植し管理していく予定です。

立派なハクサイが育つよう管理していきます。

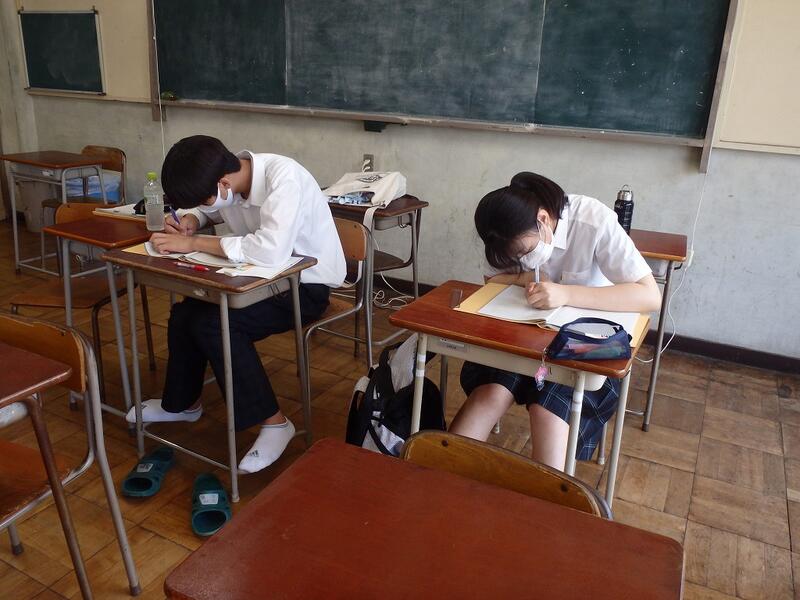

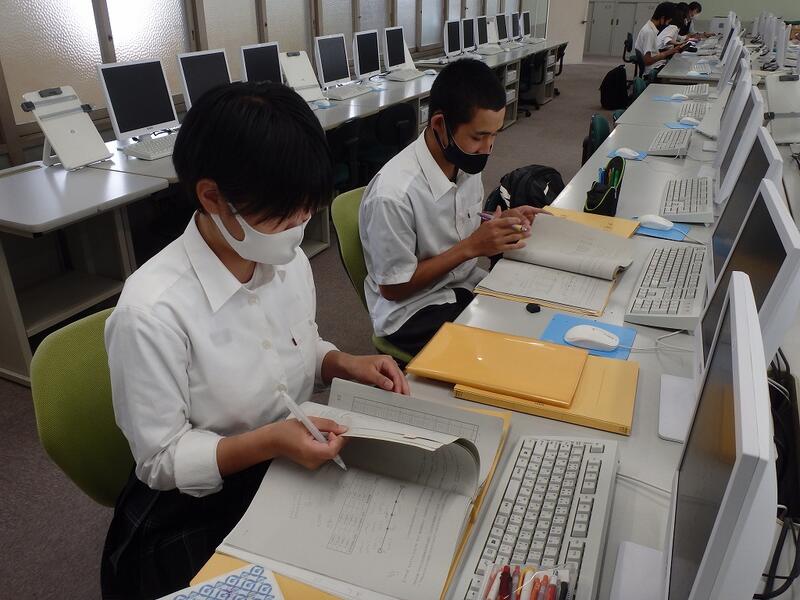

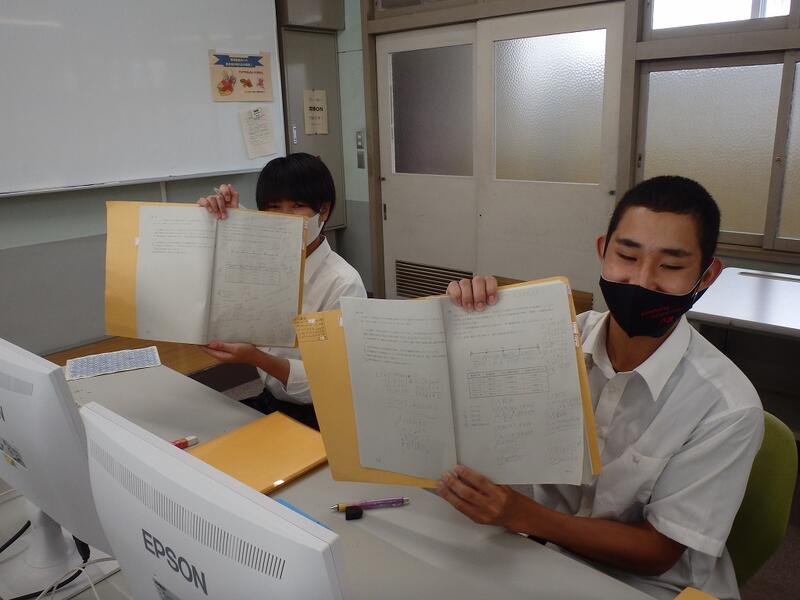

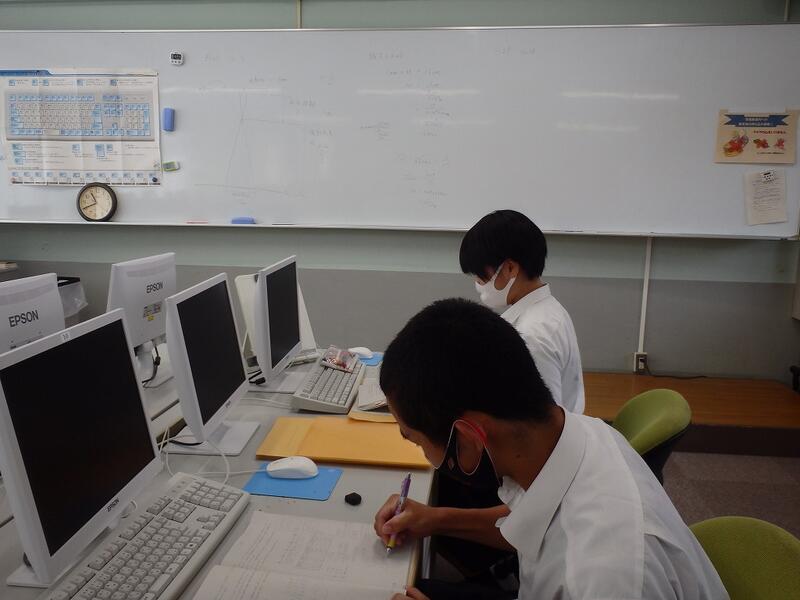

夏休み!測量士補講習

環境デザイン科ではそんな暑さに負けず夏休み中も頑張る生徒の様子を紹介します。

今回は「測量士補勉強会」です。測量について学習していますが、その成果の一つとして国家資格である測量士補の合格に向けて、夏休み中に勉強会に励んでいます。

3年生、2年生の希望者が参加しています。部活動の他、3年生は進路、2年生はフォークリフトなどの資格講習といった夏休み中も色々なスケジュールを上手くやりくりしながら合格に向けて頑張っています。

試験本番が夏休み明けてすぐの9月12日(日)です。合格目指して頑張りましょう!

第3回地域デザイン演習(渡良瀬遊水地での環境学習)

はじめに、渡良瀬遊水地の歴史や役割・機能、流域の治水や利水などについてご講義頂きました。2年生になりコースに分かれて専門的な学習を深めてきましたが、その学習が実社会にどのように繋がっているか学ぶことができました。

その後、フィールドに出て2班に分かれて、渡良瀬遊水地史跡ゾーンで動植物の特徴や渡良瀬遊水地の史跡などについて丁寧にご説明頂きました。

短い時間でしたが、実際に現場に出て学ぶことの大切さを感じる時間になりました。もうすぐ夏休みですが、2学期以降にこの学びの経験を活かしましょう!

一般財団法人 渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 専務理事 牛膓様をはじめご指導頂きました皆様、貴重なお時間を頂戴し誠にありがとうございました。

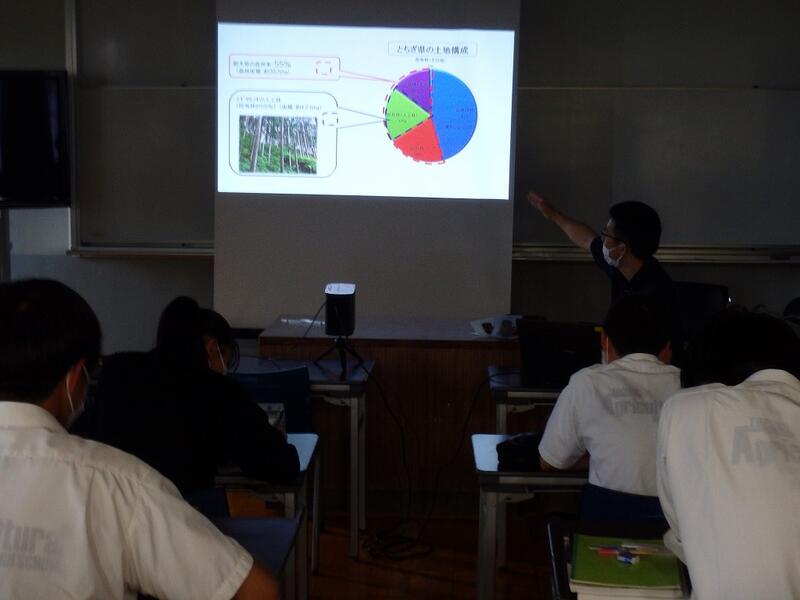

第2回地域デザイン演習

7月12日(月)に第2回の地域デザイン演習として、森林・林業への理解及び就業促進に関する説明会を実施しました。公益社団法人 とちぎ環境・みどり推進機構 大輪様、栃木県県南環境森林事務所 村田様にご来校頂いて、林業の魅力や栃木県の林業・製材業、森林・環境などの現状などについてご講演頂きました。

自分たちが専門的に学ぶ環境に関わる職業や地域の自然環境について学びました。面白く、そして分かりやすく興味が湧くような内容でお話頂いたので、今後の進路選択や専門的な学習を深めていく良い機会となりました。

ありがとうございました。

ビオトープ・棚田づくり

4月から課題研究がスタートして早2ヶ月が経ちました。2年生の時から作業を体験していましたが、本格的にスタートして現在はさらに2枚の水田を掘り、最後のビオトープ池までの水路づくりに取り組んでいます。

途中では、ビオトープや棚田について調べ学習をして、意義を把握し、さらに地域デザイン演習で課題について意見を出し合い、目標を共有しながら、取り組んできました。

この日はビオトープ池の漏水の原因を解決するために新たに防水シートを張る作業をしました。試しに水を溜めたところ、うまくいった様子。いろいろな生き物たちが棲みつくのが楽しみです。

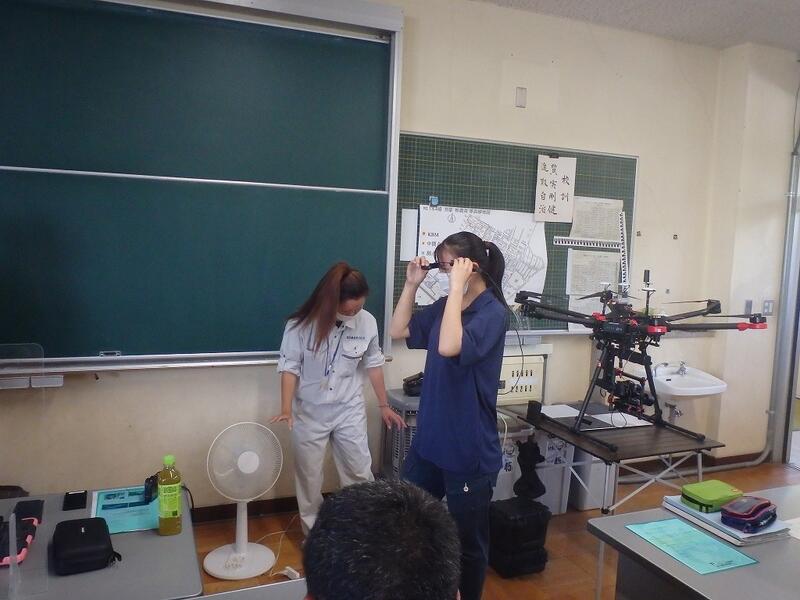

第1回地域デザイン演習(最新の建設現場・測量技術)【環境デザイン科】

また、データに基づいて動く建設機械の様子を実際に操縦する視点の映像として現場とリモートでつないで体験したり、スマートグラスの体験もしました。

災害復旧から河川工事についてのお話もあり、地域のインフラ整備をする上での最新の技術を学ぶ貴重な経験となりました。今後の専門的な学習や進路に活かしていきます。潮田建設(株)様、(株)TP測量設計様ありがとうございました。

栃木市役所屋上庭園管理作業【環境デザイン科】

前回から2ヶ月ほど空いていたので雑草の量が多く大変でしたが、きれいにすることが出来ました。竹は分枝が多くなったので梅雨前に撤去しました。

今年はデザインのリニューアルを予定しています。生徒達が栃木市の魅力について考え、市役所にあったデザインを制作中です。今は竹やモミジを撤去したので寂しい庭になっていますが、リニューアルを楽しみにして頂けると嬉しいです。

測量Ⅱ【実習】

今回はより現場で使われている方法で実習を行いました。環境デザイン科では実習の先生の指導のもと、「実践力」を身につけるために現場で使える技術を学ぶことができます。

実習はチームワークです。初めての方法に戸惑いながらも、メンバー同士で話し合い、測量することができました。今後もチーム環境デザイン科で頑張っていきましょう!

測量Ⅱ【実習】

今回は角度を測る器械を使って、実技試験を行いました。角度は建物を建てるときや、道路を作る時に重要な要素になります。2年生はインターンシップを控えているため、精度を高める実習をしています。

自分たちの生活に欠かせないインフラを支える技術であるため、今後も頑張っていきましょう!

測量Ⅰ【実習】

今回は1年生の「測量Ⅰ」の授業で実習を行いました。測量は距離・角度・高さを測り、物の位置関係を明らかにする技術です。環境デザイン科では測量の授業を通して、庭のデザインや構造物の設計に必要な情報を測る技術を学んでいきます。

今回は『歩測』という方法で距離を測りました。この方法は、初めて日本地図を作った伊能忠敬が地図を作る際に用いた方法です。歩幅と歩数でおおよその距離を求めることができます。

実習ではチームワークが大切になります。1年生は高校生活が始まって2週間ですが、これから絆を深めて、チーム環境デザイン科として頑張っていきましょう!

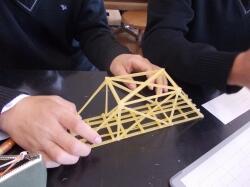

パスタブリッジコンテスト【環境デザイン科】

農業と環境(実習)【環境デザイン科】

棚田の施工進行中【環境デザイン科】

環境を配慮した棚田づくりを環境デザイン科の2年生で取り組みました。土を入れ替え、石を取り除き…

機械を使用しないで人力での作業は大変ですが、試験的に水を流してみると棚田っぽく見えてきました。

桜が満開の中、作業を分担して取り組むことができました。

ガーデニング【環境デザイン科】

彩りを考えて鉢に植えた球根が成長し、花が咲き始めました。生徒たちは、枕木を活用した花壇を手作りしました。

本校2校舎、3校舎の入口に、生徒たちが手作りした花壇を設置しています。ぜひご覧ください。

栃木市役所屋上庭園管理作業【環境デザイン科】

これから暖かくなり、サクラなども開花すると思うので、市役所を訪れた際にはぜひご覧ください。

測量Ⅰ【環境デザイン科】

1年生の測量では、距離・高さ・角度を求める測量を学んできました。1年間を通して基本的な器械の操作や技術を学んでいます。今回の実習は、今年度最後の実習ということもあり、担任の先生が実習に参加してくれました。生徒思いで本当に良い先生です。生徒と一緒に楽しく角度を測っていました。

1年生の測量実習は最後になりましたが、2年生でも測量の授業はあるので引き続き頑張っていきましょう。

桜が開花しました【環境デザイン科】

昨年度は栃木市内の中学校に配布しましたが、今年は「タラヨウ」の引き渡し式で巴波桜の花束を贈呈しました。現在、桜の開花に合わせて温室で管理しています。

本校では、正面玄関や1校舎1階の通路に桜を飾っています。

桜の開花を見ると、春の訪れを感じますね。とちテレのTwitterでも紹介されました。

下都賀農業振興事務所出張講座【環境デザイン科】

・出前講座(下都賀農業振興事務所より)

地域デザイン演習【環境デザイン科】

生徒たちは、以前行った発表の反省を踏まえて高校生が実施する地域づくりに関する活動について提案しました。野菜の販売やお土産、清掃活動やバザーなどアンケート結果や調査の結果に基づいて、生徒自身の経験も交えながら発表することができました。前回行った発表での様子と比べて、話し方や質疑応答の様子から生徒たちの成長ぶりを見て取ることができました。今回の発表を通じて、地域づくりへの関心を高められました。今後は、この提案が実際の地域づくりに生かすことができるといいですね。

農業と環境(実習)【環境デザイン科】

食品加工では、事前に塩漬けした白菜を使ってキムチを作りました。ニラやダイコン、ニンジンなどの野菜を千切りにしたり、農業と環境の実習で収穫したトウガラシを使ってキムチの素となるヤンニョムを作りました。普段、家庭で料理をしない生徒もいましたが、皮むきや千切り、ミキサーで混ぜるなど作業を協力して行うことができました。最後は、みんなで作った白菜をポリ袋に入れた後、それぞれの好みに合わせてヤンニョムを入れました。生徒からは、協力して楽しくできたとの意見が多くでました。今回の実習では、作業をすすめつつ消毒や換気など感染症対策を徹底しながら加工を進めることができました。

農業と環境(実習)【環境デザイン科】

栽培していた白菜やホウレン草、チンゲン菜、キャベツなどを収穫・片付けを行いました。今年度最後の収穫となるため、生徒たちは一生懸命作業を進めていました。また、圃場の土を荒く耕す寒起こしを行いました。来年度に向け、圃場の土が柔らかくなるようにスコップを使って作業を行いました。生徒たちは寒い中、作業を分担して取り組むことができたようです。1学期と比べて、生徒自身で考えながら自発的に行動できていました。次回の実習も頑張りましょう。

総合実習【環境デザイン科】

操作を行っていました。初めて扱うドローンですが、生徒たちは操作をしていくうちに上手に動かす様子がみられました。

測量(実習)【環境デザイン科】

寒い中での実習になりましたが、時間内に終えることができました。

農業と環境(実習)【環境デザイン科】

圃場は、少しずつ来年度に向けて片付けと準備を進めています。

圃場で育つ桜は、花芽が少しずつ大きくなっています。3学期も頑張りましょう。

地域デザイン演習(出前授業)【環境デザイン科】

そこで今回はパーラートチギ 大波様、地域おこし協力隊 遠藤様、合同会社walkworks 遠藤様の3名の講師の方を迎え、地域活動の事例や生徒たちが研究してまとめた事例の発表を行いました。

まずはじめに、3名の講師の方から地域の中で活動している事例や計画についてお伺いすることができました。地域の素材を再利用して建物の材料に使用したり、未利用の素材を使って食品加工や過疎地域を活性化するため、様々なイベントや活動を行っているといった事例を教えて頂きました。

生徒たちは、事前に調査研究を行ってきた地域の課題と解決方法について各班ごとに発表を行いました。講師の方々から、発表内容や提案についてアドバイスをしていただくことができました。生徒たちにとって、地域の活動や課題を学ぶ大変貴重な機会となりました。大変ありがとうございました。

農業と環境(実習)【環境デザイン科】

また、インゲンやトマトは時期が終わったために、ブロッコリーは頂花蕾を収穫後に出てきた側芽を収穫してから片付けを行いました。

ダイコンがまっすぐ獲れたとき、きれいなハクサイが獲れたとき生徒たちは嬉しそうな様子が見て取れました。8月に播種した野菜の成長する過程及び収穫方法を学ぶことができたかと思います。今年の実習は来週まで。ぜひ体調に気を付けて頑張りましょう。

平板測量(実習)【環境デザイン科】

今回はこの標定作業で学んだことを実践するため、三角形の測点に平板をすえつけして測定しました。

生徒たちは求心・整準・定位の3つの作業を完了させ、視準しながら平面図を作成しました。

班ごとに協力しながら作業を行い、時間内に作業を終えることができました。

来週から定期試験です。頑張りましょう。

測量Ⅰ【環境デザイン科】

今回の実習では、平坦に見える校庭の地面の高さを測量しました。4人1グループで行い、20mごとに測点を立てて測量しました。実習を重ねるごとに、速度や精度が上がり、技術の上達が見えます。

1年生の測量では「距離」「高さ」について学習してきました。今後は「角度」について学習していく予定です。今後も頑張って行きましょう。

栃木市役所屋上庭園管理作業【環境デザイン科】

測量(実習)【環境デザイン科】

思ったよりも作業が楽しいと感じる生徒もいた様子です。寒い日が続きますが、次回の実習も頑張りましょう。

農業と環境(実習)【環境デザイン科】

播種・定植したそれぞれの野菜の成長を知るとともに、野菜の葉や色の特徴をつかむことを目的としました。

生徒は、植物の種類によって葉の形や色、大きさなどの違いを気づき記録シートに描いていました。

菜っ葉ガーデンに関しては、レタスやはつか大根の生育の様子を嬉しそうに見ている生徒もいました。

8月に播種した秋冬野菜は、すくすくと成長しています。次回の実習では、どのくらい成長しているか楽しみですね。

第7回全国高等学校土木設計競技【環境デザイン・農業土木科】

各チームとも発表までにそれぞれ調査や研究、発表練習等を行ってまいりました。初めてのオンラインを通じたプレゼンテーションに、普段の発表とは異なる雰囲気ではありましたが、発表を終えることができました。質疑応答では、審査員や参加者から質問があり適切に答えていました。

結果は1年生、3年生のチームが優秀賞、2年生が審査員特別賞を頂きました。コロナ禍の中、このような競技に参加でき大変勉強になりました。審査員の方々をはじめ、多くの方々にお世話になりました。大変ありがとうございました。

※詳細はこちら

地域づくり体験会in栃農【環境デザイン科・農業土木科】

地域の方々や中学生など多くの方々に参加していただきました。当日は、特殊土のうを使った林道整備や間伐材で作る木人形作り、杭打ち体験や間伐した竹で作る焼き芋など様々な体験を実施しました。

農業と環境【環境デザイン科】

また、畝間には落ち葉などの有機物を敷き詰めて小さな昆虫の住処ができるようにしています。以前敷き詰めたわらには、小さなクモやカマキリが隠れています。生徒たちは、圃場の生物の多様性の変化に気づいている様子でした。生徒にとって、農業の大変さを実感した実習となりました。

環境系職業講演会【環境デザイン科】

土木について栃木市役所 比留間様、造園・エクステリアについて株式会社タカキュー 高久様

林業について粟野森林組合 生澤様をお迎えいたしました。講演会では、それぞれの分野の仕事内容

や働くことの大変さや楽しさについて教えて頂きました。聴講した生徒たちは、講師の方々の説明

を聞き熱心にメモをとっていました。今回講師でお越し下さった比留間様、生澤様は本校農業土木科

の卒業生です。卒業した先輩方が、後輩のために現在の仕事に関してだけでなく高校生活や学んで得たこと

等多く学ぶことができました。今回の講演会を機会に、進路選択や進学・就職を考える場となりました。

講師の皆様大変ありがとうございました。

地域デザイン演習(校外活動)【環境デザイン科】

今回のフィールドワークでは、現地での体験・主体的な学習を通して今後の専門学習や研究活動に発展させることが

目的です。午前中は、渡良瀬遊水地の歴史や利水や治水などの機能及び絶滅危惧種等の植物の観察を行いました。

そして、午後はとちぎ花センターで様々な種類の植物を観察しました。渡良瀬遊水地では、初めてくる生徒あるいは

保全活動等で何度か足を運んだことのある生徒など知識は様々ですが、初めてじっくり観察する絶滅危惧種の植物に

関心を寄せていました。ウォッチングタワーから見下ろす広大な渡良瀬遊水地の自然。よく観察してみることで新たな

発見をする様子が見られました。とちぎ花センターでは、可憐に咲くバラの数々に心を惹かれる生徒。または、とちはな

ちゃんドームで展示されているコケ植物や熱帯植物、様々な特徴をもつ種を観察し、興味をもっていました。

今回の演習を通して学んだ知識や経験を、今後の学科の専門学習や研究活動に生かしていきたいと思います。

この演習は、多くの方々の協力の下実施することができました。ありがとうございました。

地域デザイン演習(発表)【環境デザイン科】

それぞれの班ごとに発表を行いました。生徒たちは、各班が調査した内容についてメモを取りながら

発表を聞いていました。今回発表に使用したポスターは、土木・環境棟に展示しています。

農業と環境【環境デザイン科】

2~3個の大きさの異なる木のフレームを使い、サラダ苗や種、観葉植物を組み合わせて小さな庭を設計しました。

フレームの向きを工夫する班や、苗の配置を工夫する班、自然素材を使用した班など、それぞれの班の中で

アイディアを出し合って小さな庭をつくることができました。日数が経つと、定植した苗が成長し庭の様子が

一変することでしょう。今回のガーデンづくりを通して生徒たちが景色の見え方や配置、他の人が楽しめるような

デザインをイメージする等、デザインや設計について関心をもつきっかけになればうれしいです。

《のうくっく》は本校卒業生が制作