文字

背景

行間

動物科学科の活動

動物科学科日誌

命をいただくこと【動物科学科】

収穫祭にて全校生徒で試食する「太郎」を出荷しました。

多くの生徒が様々な想いでその出荷に立ち会いました。ミルクやりから世話してきた生徒にとって、複雑な気持ちだったようです。

普段お店で買うお肉について、生き物からいただいているという感覚を持つことはなかなか難しいものです。牛=肉というのは、頭で分かっていても現実には結び付かないことが多く、出荷からスーパーに並ぶ途中のプロセスをほとんどの方が知らないからです。

今回、自分たちが育てた牛を食べることで、そのことを理解し、本当の意味での「食に感謝する」気持ちが醸成できればよいなと思っています。

多くの生徒が様々な想いでその出荷に立ち会いました。ミルクやりから世話してきた生徒にとって、複雑な気持ちだったようです。

普段お店で買うお肉について、生き物からいただいているという感覚を持つことはなかなか難しいものです。牛=肉というのは、頭で分かっていても現実には結び付かないことが多く、出荷からスーパーに並ぶ途中のプロセスをほとんどの方が知らないからです。

今回、自分たちが育てた牛を食べることで、そのことを理解し、本当の意味での「食に感謝する」気持ちが醸成できればよいなと思っています。

家族が増えました【動物科学科】

新しい命の誕生です。

本校で飼育しているヤギの雌「モアちゃん」が、子どもを産みました。初産に関わらず、2頭も産みました。愛くるしい姿に生徒たちは、大騒ぎです。体重は680gでした。性別は2頭ともに雄です。お父さん「コンちゃん」のような気性の荒い大人にならないで欲しいものです。

本校で飼育しているヤギの雌「モアちゃん」が、子どもを産みました。初産に関わらず、2頭も産みました。愛くるしい姿に生徒たちは、大騒ぎです。体重は680gでした。性別は2頭ともに雄です。お父さん「コンちゃん」のような気性の荒い大人にならないで欲しいものです。

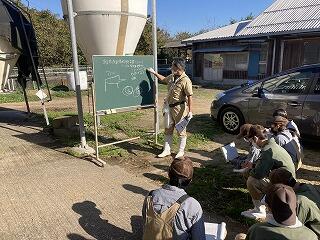

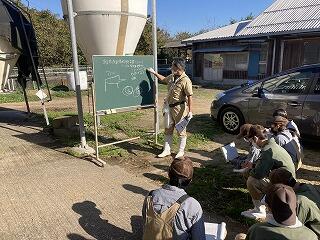

見えないものを見る(パート2)【動物科学科】

普段、目に見えないものを見るシリーズです。今回は、母牛のお腹の中にいる胎子をエコーで見る特別授業を獣医師の方にお願いして実施しました。

超音波装置を使うと、人工授精後25日で妊娠したかどうかを判断することができます。授精1ヶ月後では、胎子が3cmくらいになっており、画像で心臓が動いている様子が確認できました。生徒たちは小さな命にとても感動していました。

獣医師が直腸より手を入れ、子宮にプローブを当てている様子です。

生徒たちは、ipadでその画像を確認しています。

授精後、33日の胎子の様子です。皆さん見えますか?

こんなにも小さい胎子が分娩を迎える頃には、大きくなっていることに驚きですね。

超音波装置を使うと、人工授精後25日で妊娠したかどうかを判断することができます。授精1ヶ月後では、胎子が3cmくらいになっており、画像で心臓が動いている様子が確認できました。生徒たちは小さな命にとても感動していました。

獣医師が直腸より手を入れ、子宮にプローブを当てている様子です。

生徒たちは、ipadでその画像を確認しています。

授精後、33日の胎子の様子です。皆さん見えますか?

こんなにも小さい胎子が分娩を迎える頃には、大きくなっていることに驚きですね。

ハクサイ植え付け後の作業 [農業と環境]

1年2組「農業と環境」の実習の様子です。

今回の実習は、立ち鎌(ホー)を使いハクサイの中耕・除草・土寄せを一連の作業として行いました。

中耕・除草は、空気や水の通りをよくし雑草の発生を抑えるために株と株の間や畝間を軽く耕す作業です。

土寄せは株をより安定させるために行う作業です。

ハクサイも大きくなり始めたのでキズつけないように注意しながら作業を行ってくれました。中にはハクサイをキズつけないよう手で作業をする生徒も見られました。

マルチでの栽培 マルチなしでの栽培

特に、大きな差は見られていません。

今後も比較を行いながら収穫まで管理していきましょう。

見えないものを見る【動物科学科】

和牛は、出荷して枝肉にならないと中身の良さが分かりません。見た目だけでは、5等級なのか4等級なのかは、…?です。

牛っぷり(牛の姿)や血統からある程度は予測できますが、期待通りの時もあったり、大外れしたりすることがあります。

そこで、1月に開催される和牛甲子園に向けて、どの牛が良い肉になるかを予測するために、超音波(エコー)を使って、肉質を診断することにしました。

診断には、高価な機械と熟練した技術が必要であるため、「栃木県畜産酪農研究センター」の方々に依頼し実施しました。

今回の診断結果を用いて、和牛甲子園にどの牛をエントリーするか決めたいと思っています。

牛っぷり(牛の姿)や血統からある程度は予測できますが、期待通りの時もあったり、大外れしたりすることがあります。

そこで、1月に開催される和牛甲子園に向けて、どの牛が良い肉になるかを予測するために、超音波(エコー)を使って、肉質を診断することにしました。

診断には、高価な機械と熟練した技術が必要であるため、「栃木県畜産酪農研究センター」の方々に依頼し実施しました。

今回の診断結果を用いて、和牛甲子園にどの牛をエントリーするか決めたいと思っています。

※全国農業クラブマスコット

《のうくっく》は本校卒業生が制作

《のうくっく》は本校卒業生が制作

4

6

0

7

9

8

4