文字

背景

行間

最新情報

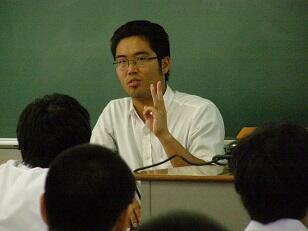

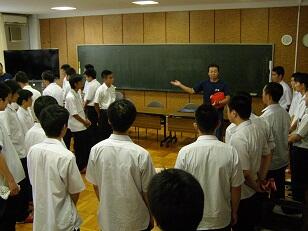

キャリア講演会

講演の中で先生は、言い訳はやらない理由を探している事に過ぎず、言い訳をせずにやることがとても大切であること。「興味があるけど一歩を踏み出せない」と迷うのは失敗を恐れているからであり、それを恐れるのは当然のことである話、一方失敗というのはないこと、できなかったという事実を学んだことであるとおっしゃった。行動し、そこから学び、次にどうしていくか考え再び行動して人は成長していくことを教えていただけました。ご講話ありがとうございました。

課題研究発表会

事前に各クラス内での発表を行い、代表者を決定しました。1組は「チャーハンをパラパラに作る方法」、2組は「縄文文化の道具に適した材料を県北で探し、作り、実用化を考える」、3組は「松尾芭蕉と黒羽」、4組は「インフルエンザについて」、5組は「輪ゴムを引く力と伸びの関係」、6組は「和楽舎池の生態調査」でした。課題研究は全校生徒が、自分たちで日程をたて、日頃から地道に調べ学習をし、必要であれば実験・考察を重ね、意欲的に活動しました。今回の発表に選ばれなかった生徒も一生懸命に学習活動に取り組みました。

人権教育

英語科ディベート研修

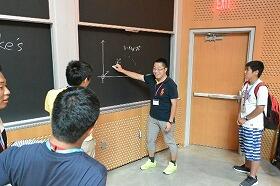

講師は大阪府立大学大学院工学研究科助教授の中川智皓先生で、本校英語科職員による英語ディベートをテーマにした研究授業及び授業研究を実施しました。生徒達も周りで先生方が見ているなか、意欲的に学習活動を行っていました。

学部学科説明会

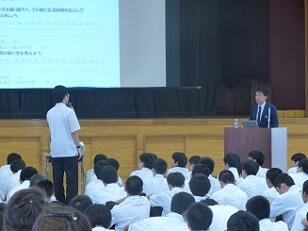

進路講演会・センター試験出願指導合同HR

3年生は7時間目に第二体育館でセンター試験出願指導合同HRを行いました。進路指導部長より、大学合格がゴールではなく、大学で将来の夢に向けて知識や技術など磨いていくことになる。そのためには高校までの基礎が当たり前のように必要となり、センター試験は学力の定着を確認するためにも進学者全員に受けてもらっていると説明がありました。

大高祭2日目(一般公開)

大高祭1日目

午後は、明日の一般公開に向けて、各クラス最後の追い込みとなります。ご来場のみなさまに満足いただけるものとなるよう学校一丸となり頑張ります。

始業式

表彰式では、剣道部、陸上部、吹奏楽部、弓道部、ソフトテニス部が表彰されました。剣道部は北部総体で優勝。陸上部は、北澤くんが学年別大会2年男子総合で1位。吹奏楽部はB部門で銅賞。弓道部は星くんが北部総体3位、ソフトテニス部は北部総体で団体準優勝でした。

始業式では、校長のアクティブな講話や進路指導部長から全員に向けた話などがありました。

始業式の後に、山岳部の壮行会が行われました。山岳部は平成30年10月19日(金)~21日(日)の3日間に、大子町奥久慈(男体山・生瀬富士・月居山・袋田の滝)で行われる平成30年度第62回関東高等学校登山大会に4名が参加します。持てる力を十分に発揮し、頑張ってほしいです。

一日体験学習

校長あいさつの後、特色選抜の変更点について説明し、学校紹介、卒業生・在校生の体験談、部活動紹介が行われ、授業見学の後、吹奏楽部の演奏を聞いていただきました。

本日体験学習に参加してくださった中学3年生の皆さん自分の将来についてよく考え、納得のいく進路を選択してください。また保護者の皆様、お子様の進路について本人と十分に相談していただき、お子様の能力を最大限に伸ばせる進路を選択できますようご検討ください。本日は本校にお越しいただきありがとうございました。

アメリカ研修⑪<最終回> 無事帰着しました!

7月23日(月)午後5時45分頃、職員・保護者が出迎えるなか、生徒を乗せたバスが本校に到着しました。長旅の疲れはあるものの、全員元気な様子でした。9日間の研修期間、一人も体調を崩すことなく過ごすことができました。

英語クラス、カフェテリアでの交流、午後や夜のアクティビティでは、生で異文化を体験しながら、楽しく充実した時間を過ごしたと思います。その一方で、悔しい思いをしたこともあるかもしれません。しかし、生徒の表情には、やり遂げたという思いが現れていたようです。本研修の大きな成果を、今後の学校生活において生かし、さらに羽ばたいてもらいたいと思います。

本研修の実施にあたっては、(株)ISA高崎支店様にお世話になりました。特に、添乗員の明山様には、現地での指導はもちろんのこと、連日詳細な報告書と写真を送っていただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。

アメリカ研修⑩ 成田に向かっています

アメリカ研修⑨ 自主研修

ボストンでの研修の最終日、今日は生徒達が一番楽しみにしてきた市内自主研修が行われます。今朝もまた、到着日の朝と変わらず、澄んだ青空、爽やかな風が吹いています。

早々に朝食を済ませ、緊急携帯の掛け方や迷子になった際の対処法などを確認した後、班ごとにタフツ大学のキャンパスを後にし、ボストン市内中心部に向かっていきました。班の中には、昨日お会いしたMITの鵜飼氏にお勧めのレストランやお土産などを聞き、それを元に行程変更をした班もあり、適応力と柔軟性に感心させられました。主な訪問先は、「ボストン美術館」「ニューイングランド水族館」「ボストンコモン」「トリニティチャーチ」「ニューベリーストリート」「クインシーマーケット」等です。途中の昼食は班ごとに摂ることになっており、中には「ロブスターロールとクラムチャウダー」といった、ボストンの名物料理を堪能しようとしているグループもいました。

自主研修中は、引率者も市内中心部で緊急携帯を持って待機しましたが、生徒からの連絡は一切なしで、皆安全で順調に行程をこなしていました。再集合は、17:30~18:00の間にタフツの寮に戻ってくることになっていました。再集合時間ちょうどに戻ってきたのは2年生バスケットボール部メンバーのいる班で、今夜は中国人生徒とバスケットボールの試合をする約束をしていたそうです。女子高生のように、ペンギンやロブスターのぬいぐるみを両手に2つ抱えて戻ってきた班もありました。3つの班は時間内に帰着できましたが、1つが遅刻となってしまいました。道に迷ってしまい、正しい場所・ルートに戻るまで1時間かかってしまったようです。今回の失敗でむしろ学ぶところが大きかったと思われ、良い経験、成功体験だけでなく、失敗をしたことも胸に刻み、教訓として、今後の学校生活に前向きに役立ててもらえたらうれしいです。

夕食後のアクティビティは、明日、出発が早いこともあり、途中で切り上げて寮に戻りました。出発に向けた最終確認と連絡をし、荷造り、出発準備を完璧にし、早朝4:15の集合に備えることとします。これで、EmbassySummer Schoolでのすべてのプログラムは終了しました。期間中、体調不良者やトラブルは一切なく、元気で精一杯プログラムを楽しむことが出来ました。そして、生徒全員の成長を感じられる中身の濃い、充実した1週間であったことは間違いありません。

アメリカ研修⑧ 修了証書授与式、MIT、PPAP

本日が語学学校Embassy Summerの英語クラス最終日となりました。ここまで病気・怪我、遅刻・忘れ物ゼロ出来ています。

午前中の授業の後半は、図書館の屋上、ボストンの高層ビル群が一望できるテラスで、修了証書授与式が行われました。授業終了後、クラスごとに談笑しながら会場に向かって丘をあがってくる様子は、この月曜日に初めて対面したとは思えない雰囲気を出していました。屋外で修了証書を渡すのには、良すぎるほどの素晴らしい天気で、差すような強烈な日差しの下、各クラスの指導教員が名前を呼び、修了証書を渡していきました。

修了証書を手にした生徒たちは、4日間、国籍や文化背景、年齢だけでなく、性別(男子高生には結構重要)の差を乗り越え、同じ教室で学び友情を育んだ自信が見えてきました。

その後、個性的な外観のスタータ・センターの教室へ移動して質疑応答を行いました。生徒達からの質問は、例えば「日米の大学教育の比較」、「研究分野の人工知能」、「英語の学習や高校時代の学習」、「鵜飼氏自身の人生」等に関するものでしたが、多岐にわたる質問に対して、瞬時に、そして真摯に答えていただきました。

挙手をして質問をしたのは、約半数の7~8名の生徒で、しかもそのほとんどが複数回、中には5回以上も質問をする生徒もいました。月曜日、ハーバード大学見学の際の質疑応答ではだれも挙手をせず、質問が全くなかったことを考えると、この1週間の変貌ぶりは全く別人になってしまったかのように思えるほどでした。

夕食後は、今週サマースクールに在籍をする約180名が集まり、”Friday Night Party”が行われました。参加生徒がカラオケや出し物を披露し盛り上がりながら歓談をするという物で、大田原高校生は、ウケるかどうか一発勝負で、ピコ太郎のPPAPダンスを即興でやったところ、会場は拍手と大歓声で大いに盛り上がりました。秋田高校の生徒は、歌以外にも剣道や柔道の型を披露し、会場を沸かせ居ていました。その後、全員参加のダンス大会へと変わっていきましたが、ラテン系・アフリカ系の生徒に比べると、日本の生徒はどうしても奥手で、一緒に輪の中に入って踊るまではいきませんでしたが、その場の雰囲気を味わい、皆楽しそうに周りを囲んでいました。

他国生とお互いに写真を取り合う中、女の子の方から「一緒に写真を撮ってください」と声を掛けられたうらやましい生徒もいました。寮の前まで戻って来てからも、明日でプログラムが終わるのを惜しんでいるようで、消灯時間の11時ギリギリまで、楽しそうな談笑の声が聞こえていました。

このダンス大会をもって、Embassyの授業・アクティビティは終了し、残すところは土曜日の自主研修のみとなりました。

アメリカ研修⑦ ボストン美術館

ボストンに到着して5日目、この研修も後半に突入し、残り日数の方が少なくなってきました。

食事会場のカフェテリアでは、昨日からの勢いは止まることなく、殆どの生徒が積極的に動いています。1回の食事で1組だけでなく、2組・3組と複数の方に声をかけ、会話を楽しんでいる生徒もいます。進度は一人一人違いますが、15日に到着してからの短時間で、全ての生徒が確実に進化・成長しています。

3日目となるある英語クラスは、7人が中国人、6人が日本人(うち大田原高校の生徒が3人)の13人で、アジア系のみのクラスは大人しく、皆真面目に静かに取り組んでいました。中国の生徒は少し年下で中学生のようでした。仕事をテーマとしたテキストの絵を描写した会話を聞きながら、正しく情報を聞き取れているかを確認したり、テキスト上にある副詞句を入れた文章を作文したり、という事を、グループワークを取り入れながら行っていました。

授業終了後は、クラスメイトと一緒に建物を出て来る生徒もおり、教室内ではコミュニケーションが十分に取れ、人間関係が出来つつあるようです。

午後のアクティビティーでは、ボストン美術館を見学しました。見学できたのは正味1時間半でしたが、ガイドブックなどで予習をして調べた主要な著名作品を中心に、広い館内を急ぎ足で回り、殆どの生徒が全然時間が足りなかったと口にしていました。昨日も夜のアクティビティーで美術館に行った生徒もいましたが、2日合わせても全部は見ることが出来なかったようです。この美術館についても「班別自主研修でまた来てもいいですか?」という質問があり、生徒の興味関心を掻き立てる魅力が十二分にあったようです。

その後は、引き続き街中にとどまり、コープリー、プルデンシャルセンター付近を散策しました。お洒落なお店やレストランなどの立ち並ぶ街でゆっくりと時間を過ごしました。到着日から毎日、英語クラスや大学訪問など、非常に慌ただしく次から次へとスケジュールをこなしていたので、生徒たちはようやく少し落ち着くことが出来たようです。

夕食は、寮で出されたお弁当には手を付けず、レストランなどに入って夕食を摂った生徒が多数いました。「寮のハンバーガーとは比べ物にならないくらい美味しかった」という感想がありましたが、それは味だけでなく、自分たちで好きな物を選び、更に、英語での注文をきっちり行い手に入れた食事だっからこそ、今まで以上によりおいしく感じられたのではないかと思われます。

明日はいよいよ英語クラスが最終日、修了式が行われます。ようやく本調子になってきたところで、もっと長くボストンに居たいという声も聞こえてきています。

終業式

朝のSHR後に大掃除でワックスをかけました。その後、体育館に入場し表彰伝達式、終業式、壮行会、部長講話がありました。表彰伝達式では、陸上部、バスケットボール部、ソフトテニス部、柔道部(相撲部)、剣道部、卓球部、山岳部が表彰を受けました。

終業式の始めに黙祷を捧げ、安全安心な学校にしていくため教職員・生徒一同最善を尽くすことを改めて誓いました。次に、強歩で10年以上にわたりご協力いただいた瀧田医師に対する感謝の意、ご本人職務多忙により来られなかったのですが、感謝状として読み上げさせていただきました。

校長講話では、熱い思いを生徒は室温が高いにも関わらず汗を拭きながらメモをとる様子が印象的でした。壮行会では陸上部、文芸部の生徒を大高ストームで激励し送り出しました。講話、諸連絡後、野球部主将から全生徒に向けて応援への感謝がありました。試合中応援がどれだけ心強かったか、また多くの人たちの支えがあり頑張れたことを伝え、会場から大きな拍手があがっていました。これから夏休みになります、有意義な過ごし方をし、文武ともに成長してくれることを期待しています。

各学年のLHR

1年生は第一体育館で進路指導部長から進路に向けて、目標を高く持つことの大切さ、国公立大学と私立大学との違い、社会で求められる人材について、入試改革について、そして文理選択について話がありました。本校では2年生で文理に分かれるために、今日の話を参考に夏休み主体的に行動して将来の夢を実現するために最善の文理選択をしてくれることを願っています。また、学年主任より1学期の総括や夏休みの心得指導がありました。

2年生は会議室で、夏休みの心得指導と修学旅行の話がありました。高校生活で最も大きなイベントを有意義に過ごせるよう計画中です。

3年生は各教室にて担任より、夏休みの心得指導がありました。夏休みやることはわかっているので、いかに効果的な過ごしかたができるか細かく説明がありました。

アメリカ研修⑥ 特別レクチャー、アクティビティ

ボストンに到着して4日目、研修前半の最終日。昨日の激しい雷雨とは打って変わって、すっきりとした青空の爽やかな朝となりました。早朝から加藤先生とキャンパスを散策し、気分をリフレッシュしてから朝食に向かう生徒もいました。

朝食会場のカフェテリアでは、他国生と一緒に朝ご飯を食べようと、声をかけて回る生徒の姿が今までになく多く見られました。昨日のミーティングでは、生徒それぞれが、研修後半の日々をどう過ごすか真剣に考え、気持ちを切り替えて今日の研修に臨んでようでした。

午前中の英語クラスの後、午後のアクティビティーでは、2名の講師をお呼びし、大田原高校生のための特別レクチャーを行いました。まず、1人目の講師は、Kerianne Kudo Panos (ケリアン先生)です。先生は8か国語を話すマルチリンガルで、グローバルコミュニケーションに関するコンサルティング会社の社長として、アメリカはもとより世界各国で活躍しています。日本には10代から10年以上も住み、社会や文化に関する造詣も深いことから、日本語と英語の表面的な違いだけでなく、その言葉の裏にある社会構造・文化的背景も踏まえて、日本人・アメリカ人の典型的な物の考え方を理解したうえで、上手くコミュニケーションをとるポイントを解説してもらいました。

ただ話を聴くのではなく、4つのグループに分かれて、ディスカッションをして発表を繰り返す参加型の講義でした。ディスカッションのまとめ発表の際にも、多くの生徒から手が挙がり、また、最後に3-4人から感想を聞こうとしたところ、その倍以上の生徒が挙手をしました。

二人目はボストン在住の企業家、松川原康市氏です。新潟県出身、慶応大学卒業後、日本の企業に就職後、渡米。在ボストン歴20年以上となり、医療製薬関連とIT分野に特化したマーケティングの会社を経営されています。「これからの高校生が社会に出る前に知ってほしいこと」をテーマに、世界最先端の業界の動きに日々触れていることを踏まえ、更に、日本を離れたアメリカからの視点で、高校生が社会に出る頃の日本社会で必要になる知識・スキル・考え方を、そして熱く語っていただきました。

インターネットやIT技術、AIなどが発展し続けていく社会の中で、人に左右されず、自分らしく好きな人生を生きるために、好きなこと=やりたいことを早く見つけ、覚悟と責任を持ってとことんやること。その為には、常に自分軸で考え続ける力を付けることが必要とのことでした。

夜は、アクティビティーとして「タフツ大学キャンパス内でサッカー」「ボストン美術館見学」「チャールズリバーオーケストラコンサート」の3つの活動から好きな物を選択して参加しました。大田原高校生は、サッカー9名、美術館1名、コンサート8名と分かれて、他国生と一緒にそれぞれ会場まで移動しました。

コンサートを選んだ生徒は、中国人生徒全員、ベネズエラの女子生徒7人と日本人11名で、共に地下鉄で最寄りの駅に向かいました。会場に滞在できたのは1時間程度でしたが、夏の夕暮れに、チャールズ川の水面とその向こうの高層ビル群が、夕日で紅色に染まる中、芝生に座ってリラックスをしながら、夜風に乗って流れてくる音楽に耳を傾けるといった、如何にもアメリカらしい素敵な夜の過ごし方が体験できました。

カブトムシ発見!

生徒救急救命講習会

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |