文字

背景

行間

UK-Days/宇工デイズ

修学旅行 1日目④

新函館北斗駅に着き、粉雪舞う中、ホテルへ到着。

食事もお代わりする生徒多数で、皆元気です。

修学旅行 1日目③

荒浜小学校での震災学習を終え、

全員、無事に新幹線に乗りました。

体調不良者もいなく、函館に向かいます。

全員、無事に新幹線に乗りました。

体調不良者もいなく、函館に向かいます。

修学旅行 1日目②

仙台駅に到着!

修学旅行 1日目①

修学旅行 1日目

無事に全員が宇都宮駅を出発しました。

無事に全員が宇都宮駅を出発しました。

生徒全員元気です。

仙台駅到着後、仙台荒浜小学校で震災学習の予定です。

令和3年度 修学旅行結団式

11月30日(火)期末試験最終日(2年生)の放課後、修学旅行結団式を体育館で実施しました。校長先生から、事前学習として震災教育の講話を受けました。団長の教頭先生からも、明日に向けた心構えについて話をいただきました。生徒全員が、様々な注意事項を真剣に聴いて確認していました。

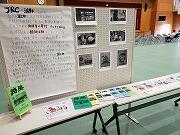

図書館の風景(宇工祭)

11月2日(火)に開催された宇工祭。図書部では例年、図書館の取り組みとして図書委員の生徒さんにPOPや本の紹介を書いてもらい、掲示しています。

今年の掲示の内容は、1年生は「みなさんにとって読書とは何ですか?」というテーマでした。また、2年生は、オススメの本を一言や文章、イラストを添えて、様々な形で紹介してくれています。皆さんが次に手に取る本の参考にしてみてはいかがでしょうか。(司書)

2年生オススメの本紹介① 2年生オススメの本紹介②

1年生「皆さんにとって読書とは何ですか?」 展示風景(渡り廊下側)

電子黒板機能付きプロジェクター 放課後も活躍!

期末テストは、2年生が本日で3日目となり、1・3年生が、明日30日(火)から始まります。放課後、教室でテスト勉強する生徒の中で、電子黒板機能付きプロジェクターを活用し、話し合いながら問題を解く新たな学習方法が誕生しました!

「技術英語活用能力の向上」講義2

文部科学省「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として技術英語活用能力の向上を目的に11月18日(木)5~7限目、3年生の課題研究の報告書とプレゼンの資料について、講師の足利大学 西村友良 教授にご指導いただきました。講義は今回で2回目、環境設備科、環境土木科、機械科の生徒が指導を受けました。

電子黒板機能付きプロジェクター等の試運転

11月18日(木)朝8時35分、GIGAタブレット及び電子黒板機能付きプロジェクターを使い、全学年24教室が同時に動画等を視聴できるか確認しました。動画は全国産業教育フェア「文科省事業成果発表会動画(10分)」。全教室遅延することなく視聴できました。今後活用の機会を増やしていきます。

第71回栃木県児童生徒発明工夫展覧会表彰式

栃木県児童生徒発明工夫展覧会の表彰式が11月19日(金)に栃木県総合教育センターで行われました。本校では毎年校内パテントコンテストを実施しており、その中で特に優秀だった10作品を展覧会に応募しました。その結果、1作品が金賞、1作品が銀賞、3作品が銅賞をいただき、学校全体としての取組に対して、学校賞を受賞しました。

金賞を受賞した「とにかくやさしい椅子」は、建築デザイン系1年の生徒3名が高齢者の足腰の負担と介護者の負担を少しでも減らすため、座面に工夫を施し製作したものです。

本作品は、一般社団法人 栃木県発明協会様の推薦をいただき、全日本学生児童発明くふう展にも出品しました。下記に紹介がありますので、ぜひご覧ください。

http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/tenrankai/r03-hatsumei/kinsyo.htm

http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/tenrankai/r03-hatsumei/kinsyo.htm

Micro:bitを用いた知的創造教育出前授業(鹿沼市立津田小)

INPIT(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)

「知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業(展開型校)」の取組として、

本校電子情報科3年生6名が11月16日(火)に鹿沼市立津田小学校で6年1組、6年2組を対象に、「Micro:bitを用いた知的創造教育」の出前授業を実施しました。授業では、小学生が教育向けマイコンボード「micro:bit」を用いて、「電子おみくじ」のプログラミングを体験しました。小学生自らが考えた電子おみくじのアイデアを、高校生の手を借りてプログラムという形にし、マイコンボードにダウンロードして実際に動かすまでを経験する過程で、知的創造力を高めることができました。また、6年生が作ったプログラムを1年1組、2年1組の皆さんに楽しんでもらう経験を通して、ものづくりの楽しさを実感してもらうことができました。

バスケットボール部ウィンターカップ出場

11/7(日)日環アリーナにおいて令和3年度第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会栃木県予選会が行われ、文星芸大学附属高校との決勝において接戦の末、85-67で勝利しました。

12/23(木)から東京都で開催される全国大会(ウィンターカップ)に出場します。多くの応援大変ありがとうございました。全国大会でもチーム一丸となり栃木県代表として精一杯がんばります。

計算技術技術検定の実施について(報告)

11月19日(金)放課後、本校の大講義室で第85回計算技術検定試験を実施しました。1級、2級および3級を受検希望した1、2年生が各級を挑戦しました。各級の内容は、「方程式とその応用」、「ベクトルと面積・体積」、「統計処理」や、「関数計算」、「方程式と不等式」、「応用計算」などを指定の電卓を用いて解いていきます。これまでに各自で取り組んできた成果を、それぞれが発揮している様子でした。

地域協働事業「教育課程講義」

文部科学省指定

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として、11月15日(月)16時から教員を対象にした教育課程に関する講義を実施しました。講師に足利大学教職課程センター長 教授 池守 滋 様をお招きしました。講義では、社会の変化や学校のみでは解決できない課題の増加と地域と協働するための工夫、カリキュラム・マネジメントに反映させるべき点などについてご教授いただきました。多くの先生方が参加し教育課程への理解を深められたことに感謝いたします。

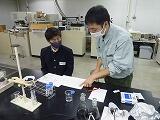

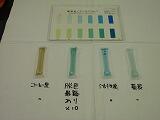

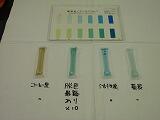

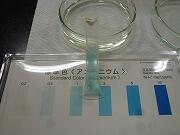

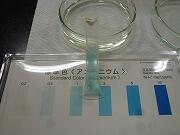

デザイナーとの共創④ (建築デザイン科)

令和3年11月9日(火)、建築デザイン科3年課題研究班は、文部科学省令和元年度指定「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」のデザイナー(栃木県産業技術センター)との共創第2回目が実施されました。

今年度は栃木県那珂川町の八溝産木材と小砂陶土にコーヒー豆滓や炭くずの素材を活用した「小砂消臭壁」の研究を行っています。

講師は、栃木県産業技術センターの桐原広成様、男澤嶺様で、コーヒー豆滓が臭いの元となるアンモニアなど吸収実験を行い、壁材の一部として使用できるかの指導助言を頂きました。

コーヒー豆の抽出滓は、廃棄物の再利用(SDGs)の考えから、スターバックスコーヒー宇都宮城東店様から寄付して頂きました。

生徒のアイデア研究にご多忙の中、協力して頂いた栃木県産業技術センターの皆様に感謝しております。

Ene-1GP参加

11月14日(日)にツインリンクもてぎにて開催された、Ene-1GP全国大会に参加しました。この大会は、単三充電池を動力源とし、速くかつ、どれだけ長い距離を走りきれるかを競うエネルギーマネジメント競技です。部員一丸となり、連日遅くまで調整を続けました。当日は、一時首位に立ちましたが、結果は5位でした。この大会で3年生1名が引退します。現在1・2年生が成長し、来年が期待できるレースになりました。

令和3年度 体育祭~躍動する生徒たち~

天気にも恵まれた体育祭。

生徒たちの躍動する姿が溢れ、宇工らしい活気ある1日でした。

生徒たちの躍動する姿が溢れ、宇工らしい活気ある1日でした。

令和3年度 体育祭

本日は体育祭!

目指せ!総合優勝!

目指せ!総合優勝!

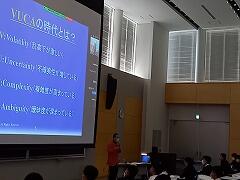

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」技術経営講演会

11月10日(水)に3学年の生徒全員を対象に、技術経営(MOT)講演会が実施されました。日本工業大学大学院技術経営研究科客員教授の水澤直哉先生を講師に招いて昨年に引き続き第2回目の技術経営に関する講義が行われました。

「MOTの定義」や「MOT人財」の重要性を再確認し、変革型ビジネスリーダーとして宇工生の活躍への期待、成功は「偶然」ではなく「必然」であることを念頭に、顧客視点での改革を推進する「MOT人財」として成功することに期待を込めて講演は終わりました。

電子黒板機能内蔵プロジェクタの試行について

今年度、電子黒板機能付きプロジェクタが導入され、各教室に設置されました。先行して、電子機械科2年生の授業「機械工作」で試行しました。教科書の内容を視覚的に説明することで、生徒の理解度は通常の授業よりもが向上されているようでした。

第68回 日本大学全国高等学校・建築設計競技優秀賞受賞

10月16日(土)に第68回日本大学全国高等学校・建築設計競技の公開発表会がオンラインにて行われました。プレゼンテーションや質疑への対応などが評価され、建築デザイン科3年の金田未憂さんが優秀賞を受賞しました。

フォーミュラカー練習走行会参加

11月3日(水)にドライビングパレット那須にて開催された、ハンマーレーシングチーム主催、F4協会協賛によるフォーミュラカー練習走行会に補助員として、科学技術研究部14名が参加しました。当日は、コース設営や参加ドライバーの補助を行い、生徒達は積極的に行動し、スムーズな運営となるよう、行動していました。速度の出るフォーミュラカーなので、安全面に気を付けるなど生徒自身の規範意識向上にもつながりました。関係者の皆さま、ありがとうございました。

高校生未来の職業人育成事業まとめ

バレーボール部 選手権大会栃木県予選第3位入賞

11月3日(水)

選手権大会(春高)の県予選で3位に入賞することが出来ました。準決勝では王者足利大学附属高校と対戦し、これまでの練習の成果を十分に発揮しました。引退せずに残っていた3年生もついに引退となります。応援してくれた保護者の皆さま、大会運営に携わっている皆さま、ありがとうございました。

2021宇工祭【校内公開のみ】閉会!~閉会式~

閉会式の様子です。

校内公開となった宇工祭でしたが、生き生きとした生徒たちの姿に溢れた1日でした!

校内公開となった宇工祭でしたが、生き生きとした生徒たちの姿に溢れた1日でした!

校長先生あいさつ 全日制生徒会長あいさつ

2021宇工祭実行委員のみなさん

2021宇工祭【校内公開のみ】開催中!~生徒会企画~

生徒会の特別企画も実施しました!

宇工メモリアルボード 未成年の主張

男女逆転ミスコン

宇工メモリアルボード 未成年の主張

男女逆転ミスコン

2021宇工祭【校内公開のみ】開催中!~各部の催事~

文化部や運動部も催事に参加しました!

生産システム研究部 美術部

JRC部 茶華道部

土木研究部 写真部

書道部 音楽部

少林寺拳法部 室内競技体験(バレー・バド)

生産システム研究部 美術部

JRC部 茶華道部

土木研究部 写真部

書道部 音楽部

少林寺拳法部 室内競技体験(バレー・バド)

2021宇工祭【校内公開のみ】開催中!~3学年催事~

3学年催事の様子です!

機3A 機3B

子機3 電気3

電子3 建築3

設備3 土木3

機3A 機3B

子機3 電気3

電子3 建築3

設備3 土木3

2021宇工祭【校内公開のみ】開催中!~2学年催事~

2学年催事の様子です!

機2A 機2B

子機2 電気2

電子2 建築2

設備2 土木2

機2A 機2B

子機2 電気2

電子2 建築2

設備2 土木2

2021宇工祭【校内公開のみ】開催中!~1学年催事~

1学年催事の様子です!

機1A 機1B

機1C 電情1A

電情1B 建築1

環境1A 環境1B

機1A 機1B

機1C 電情1A

電情1B 建築1

環境1A 環境1B

2021宇工祭【校内公開のみ】開催中!~開会式~

本日は宇工祭!

まずは、開会式の様子です。

テーマ・ポスター表彰 校長先生あいさつ

全日制生徒会長あいさつ 定時制生徒会長あいさつ

まずは、開会式の様子です。

テーマ・ポスター表彰 校長先生あいさつ

全日制生徒会長あいさつ 定時制生徒会長あいさつ

全国産業教育フェアで研究成果を発表

文部科学省指定

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として、10月30日(土)10時30分~13時40分、第31全国産業教育フェア埼玉大会において、文部科学省事業発表会(オンライン配信)に参加し、3年間の研究成果を代表生徒4名が発表しました。続けて行われた協議会では、事業の特徴や事業に参加して各自が変化したことなどを協議しました。SPH研究校1校と本事業のプロフェッショナル型研究校11校が参加しました。協議会では取り入れたい他校の取組として、本校の内容が四日市工業高校からは技術経営の知識、リスクマネジメント能力について、田布施農工高校からは課題解決型インターンシップについて導入したいとの感想をいただきました。全国の研究校の多様な取組に刺激を受け、良い交流ができました。

第31回全国産業教育フェア埼玉大会HPのリンクを下記に示します。

技術英語活用能力の向上への取組(講義1)

文部科学省指定

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として、10月26日(火)5~7限目、技術英語活用能力の向上に関する特別授業を実施しました。本事業の育成する資質・能力に技術英語活用能力があり、課題研究報告書および発表では技術英語を活用する予定です。講義では、講師に足利大学教授 西村友良 様をお招きして「報告書のまとめ方」、「技術英語を活用したプレゼンテーション」について、実演を交えながら効果的に説明いただきました。受講者は、第3学年の課題研究の授業で技術英語による発表を担当する班に所属する43名。質疑応答では英語で質問が出るなど、活用への関心と期待の高さを反映していました。講義は全部で5回実施します。

2021宇工祭【校内公開のみ】準備日

本日は、11月2日(火)に開催される2021宇工祭の準備日です。コツコツと準備してきたクラスの装飾や催しの完成に向けて作業に取り組んでいます。先生やクラスメイトと協力し、作業や議論を重ねながら笑顔の溢れる準備日となっています。

デザイナーとの共創③ (建築デザイン科)

令和3年10月26日(火)、建築デザイン科3年課題研究班は、文部科学省令和元年度指定「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」のデザイナー(星居社株式会社様)との共創が実施されました。

今年度は栃木県那珂川町の八溝産木材と小砂陶土にコーヒー豆滓や炭くずの素材を活用した「小砂消臭壁」の研究を行っています。

講師は、星居社株式会社、主宰高田英明様で、小舞を使用した土壁の製作方法や小砂陶土とコーヒー豆滓の土壁仕上げ方法などを指導いただきました。

土壁の製作方法では、益子町にある浜田庄司記念益子参考館にて、古くから伝わる伝統技法のワークショップを見学し、土壁の修復方法を学び大変勉強になりました。

生徒のアイデア研究にご多忙の中、協力して頂いた星居社株式会社の皆様に感謝しております。

環境建設システム系実習の様子

環境システム実習の様子を紹介します。

宇都宮工業高等学校環境土木科は、県内で唯一小型建設機械を所有し、実習の中で操作技術を学ぶことができます。

1年生では掘削機械“バックホウ”の操作と締固機械“ハンドガイドローラ”の操作を学びます。

危険予知活動を行い、細心の注意を払いながら実際に操縦して作業を行いました。

バックホウ操作の様子

ハンドガイドローラ操作の様子

デザイナーとの共創② (建築デザイン科)

令和3年10月15日(金)、建築デザイン科3年課題研究班は、文部科学省令和元年度指定「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」のデザイナー(栃木県産業技術センター)との共創が実施されました。

今年度は栃木県那珂川町の八溝産木材と小砂陶土にコーヒー豆滓や炭くずの素材を活用した「小砂消臭壁」の研究を行っています。

講師は、栃木県産業技術センターの桐原広成様、男澤嶺様で、コーヒー豆滓が臭いの元となるアンモニアなどの吸収実験を行い、壁材の一部として使用できるかの指導助言を頂きました。

コーヒー豆の抽出滓は、廃棄物の再利用(SDGs)の考えから、スターバックスコーヒー宇都宮城東店様から寄付して頂きました。

生徒のアイデア研究にご多忙の中、協力して頂いた栃木県産業技術センターの皆様に感謝しております。

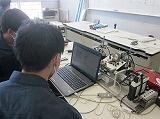

高校生未来の職業人育成事業

「高校生未来の職業人育成事業」の2回目を10月19日(火)に、五百部商事(有)様にうかがい、前回に引き続きドローンについての技術講習を受けました。前回からの続きを行い、産業用ドローンを完成させることができました。実際に飛行できるかどうかの確認を行い、問題なく飛行させることができました。

「高校生未来の職業人育成事業」の3回目を10月26日(火)に、一条中学校にて行いました。本校電子機械科3年生の8名が、中学生17名に対し、ドローンの飛行原理を講義した後、実際に操縦法を教えました。高校生がデモンストレーションを行ったあと、中学生に対し丁寧に教えると中学生は、すぐに操作法を理解し、自由に操作していました。ときどき拍手が起きたり、楽しい雰囲気で行われました。

「高校生未来の職業人育成事業」の3回目を10月26日(火)に、一条中学校にて行いました。本校電子機械科3年生の8名が、中学生17名に対し、ドローンの飛行原理を講義した後、実際に操縦法を教えました。高校生がデモンストレーションを行ったあと、中学生に対し丁寧に教えると中学生は、すぐに操作法を理解し、自由に操作していました。ときどき拍手が起きたり、楽しい雰囲気で行われました。

電子機械科2年製図授業の様子

電子機械科2年生、機械製図の授業です。製図の授業では、軸受ふた・軸受・片口スパナなどを描いています。今回は、ものづくりの観点から、『六角すいを製作しよう』という目的を設定し、個人個人考えながら展開図を作図し、はさみとのりを使って、製作しました。生徒は試行錯誤しながら、造りあげました。

電子機械科実習の様子

電子機械科3年生が電子機械実習に励んでいる様子です。実習の時間も後半に入り、3年生も最後まで知識や技能を得ようと努力する姿が見られます。

機械加工実習:工作物を回転させながら工具で切削加工する実習です。円柱状の丸棒を段付にする実習です。

フィードバック制御実習:エアーコンディショナーのように、出力(制御量)を入力(目標値)側へ戻し比較して、その差を一致させようとする制御の原理を学習します。

レーザー加工実習:レーザー加工機とは、光を増幅して放射するレーザー装置で、鉄板をレーザーで加工することができます。自分でデザインしたものを、加工します。

機械加工実習:工作物を回転させながら工具で切削加工する実習です。円柱状の丸棒を段付にする実習です。

フィードバック制御実習:エアーコンディショナーのように、出力(制御量)を入力(目標値)側へ戻し比較して、その差を一致させようとする制御の原理を学習します。

レーザー加工実習:レーザー加工機とは、光を増幅して放射するレーザー装置で、鉄板をレーザーで加工することができます。自分でデザインしたものを、加工します。

卒業生が「南極地域観測隊」に派遣

本校平成17年度卒業生の森戸 毅さんが、第63次南極地域観測隊に派遣されることになりました。先日はお忙しいところを恩師である校長先生を訪ね、挨拶に来校してくださいました。

森戸さんは、現在県内の自動車製造企業に勤務し検査業務に従事しております。観測隊の任務は機械や車両の整備点検業務だそうです。任期は今秋より約1年半程度で、日本への寄港は令和5年の春頃と話しておりました。地球規模で活躍される卒業生の存在に本校としてもとても誇らしく、頼もしい限りです。

全国制覇を目指し!壮行会!

11月14日(日)神奈川県で行われる高校生ものづくりコンテスト測量部門全国大会に出場する土木研究部の壮行会を、朝のホームルーム時、放送にて実施しました。環境土木科3年塚田絢介さん、髙橋壮太朗さん、阿部友香さん、鈴木歩武さんの4名が全国制覇を目指します!

出場選手へ放送室から校長先生と生徒会長より激励の言葉

出場選手へ放送室から校長先生と生徒会長より激励の言葉

中庭にて激励金の贈呈

交通安全教室(1学年)

10月13日(水)5時間目に交通安全教室を体育館にて行いました。

本来は、校庭にてスケアードストレイト方式による交通安全教室を予定しておりましたが、雨天のため、体育館で宇都宮南警察署交通課長 家島 昌広 様、宇都宮市民まちづくり部生活安心課 田邉 萌 様、栃木県警察本部警務部県民広報相談課 佐藤 浩子 様より講話をいただきました。今年度は、特に交通事故が多いため、講習で学んだことを自分のこととして捉え、交通事故を起こさない遭わないようにしてほしいです。

産業施設見学会

10月15日(金)に機械システム系1年生3クラス、機械科2・3年生A・B組4クラス、電子機械科2・3年生2クラス、合わせて9クラスが「ツインリンクもてぎ」にて産業施設見学を行いました。この日は、16・17日に行われるスーパーフォーミュラのピット設営やスーパーフォーミュラーライツの練習走行が見学でき、なかなか観られないものを生徒は目の当たりにし、興味津々で多くの生徒が観ていました。

天候にも恵まれ、一日思い思いの過ごし方で、多くの生徒の笑顔が見られました。

令和3年度第5回目の環境美化活動ボランティアを実施!(環境委員会)

10月15日(金)の放課後、雀宮駅周辺道路のゴミ拾いを行いました。環境委員会に所属している電気科・電子科の生徒が参加しました。空き缶やたばこの吸い殻などのゴミをおよそ1キログラム回収できました。

高校生未来の職業人育成事業

「高校生未来の職業人育成事業」は高校生の職業意識、自己有用感、さらには次世代へつなぐ意識を高め、高校生が世代間のつながりの核となることによってより良い社会を目指して主体的にかつ協働的に行動できる職業人を育成することを目的としています。今回事業の一環で、10月12日(火)に電子機械科3年生の7名が五百部商事(有)様にうかがい、ドローンについての技術講習を受けました。五百部商事(有)様の協力を得ながら、ドローンを最初から製作しました。ドローンの構造について講義を受けたあと、生徒は指導を受けながら、主体的に製作しました。次回は19日に行いドローンを完成させ、飛行させる予定です。

挨拶 講義

ハンダ付け

フレーム加工 フレーム組立

挨拶 講義

ハンダ付け

フレーム加工 フレーム組立

令和3年度 高校生ものづくりコンテスト測量部門関東大会 優勝!

10月9日(土)千葉県で開催された令和3年度高校生ものづくりコンテスト測量部門関東大会に、環境土木科3年塚田絢介さん、髙橋壮太朗さん、阿部友香さんの3名が出場しました。見事!優勝し、全国大会出場の切符を勝ち取りました!全国大会は、11月14日(日)神奈川県で実施されます。

10月9日(土)関東大会の様子

第1学年「コース(学科)及び類型の選択」説明会について(報告)

中間試験終了後、各教室を会場にして、コース(学科)及び類型の選択説明会を実施しました。全員の生徒が配付資料を見ながら真剣に各説明を聴いていました。

9月の図書館の風景

広報紙『青空』、初秋の館内ディスプレイ、そして、館外掲示板担当の図書委員の活動がありました。館外掲示板担当は、お薦めの本の紹介を模造紙に作成し、教室棟の各階に掲示します。蔵書の本をはじめ、高校生の目線で手に取って読みたくなるような本を紹介してくれています。また、館内ディスプレイでは、お月見の季節ということで、生徒さんが「月のうさぎ」を制作しました。3階の渡り廊下から図書館を眺めると、可愛らしい月の住人たちの様子を窺うことができます。(司書)

広報紙『青空』9月号 担当者打合せ 館外掲示板9月号 担当者打合せ

(奥:館内ディスプレイ作業風景)

館外掲示板9月号作業風景 各階の教室側の掲示板に掲示(完成)

館内ディスプレイ生徒作品初秋「月のうさぎ」 図書館の入り口の模様替え

広報紙『青空』9月号 担当者打合せ 館外掲示板9月号 担当者打合せ

(奥:館内ディスプレイ作業風景)

館外掲示板9月号作業風景 各階の教室側の掲示板に掲示(完成)

館内ディスプレイ生徒作品初秋「月のうさぎ」 図書館の入り口の模様替え

『科学技術と産業』 企業人による講話1

9月29日(水)5限目、第1学年を対象に1回目の企業人による講話が行われました。JR東日本小金井運転区の運転士の方を講師にオンライン形式で実施しました。講話では小金井運転区、小山車両センターの業務内容、緊急時の対応などについて詳しくご説明いただきました。講話をとおして、鉄道の安全性、時刻通りに運行する技術、最新車両、サービスについても学ぶことができました。

栃木県教育委員会

栃木県教育委員会