文字

背景

行間

カテゴリ:生産機械科の活動

生産機械科3年 CAD実習 1週目

生産機械科3年 実習紹介

本日は生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の1週目についてご紹介します。

CAD実習は、1年次から3年間座学で学んできた「製図」の知識を生かし、コンピュータを使用して図面を作成する実習です。CADとは、Computer Aided Design(コンピュータ 支援 設計)の頭文字C・A・Dであらわされ、多くの企業で製品の設計・開発に使用されるものです。

生産機械科3年の実習では、このCADを2種類のソフトを使用して学んでいきます。

1週目の今回は、Auto CADを使用して2次元の図面の作成を学びます。

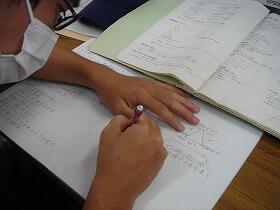

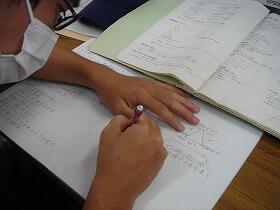

テキストを使用して要点をまとめている様子

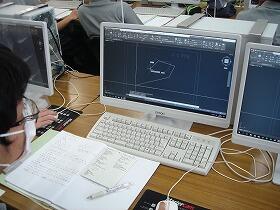

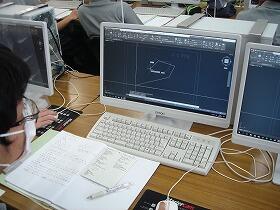

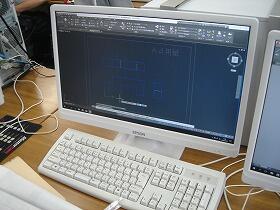

作図をするにあたっていくつものコマンド(命令)をCADを操作しながら学んでいきます。

コマンドを使用して練習している様子

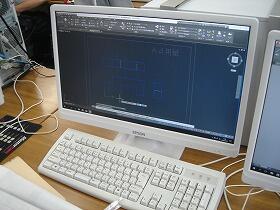

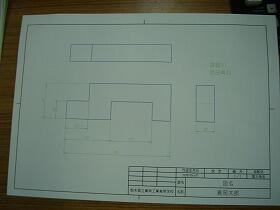

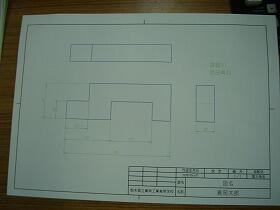

一通りのコマンドを学んだ後は、実際に投影図を作成してみます。

投影図の製作途中と完成図

CADを使用することで、手描きの図面との時間的な差や座学で学んだ製図の基本的ルールの大切さについて身をもって体験していました。

さて、次回は明日8/21(金)に生産機械科3年の「CAD実習」2週目について紹介します。

本日は生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の1週目についてご紹介します。

CAD実習は、1年次から3年間座学で学んできた「製図」の知識を生かし、コンピュータを使用して図面を作成する実習です。CADとは、Computer Aided Design(コンピュータ 支援 設計)の頭文字C・A・Dであらわされ、多くの企業で製品の設計・開発に使用されるものです。

生産機械科3年の実習では、このCADを2種類のソフトを使用して学んでいきます。

1週目の今回は、Auto CADを使用して2次元の図面の作成を学びます。

テキストを使用して要点をまとめている様子

作図をするにあたっていくつものコマンド(命令)をCADを操作しながら学んでいきます。

コマンドを使用して練習している様子

一通りのコマンドを学んだ後は、実際に投影図を作成してみます。

投影図の製作途中と完成図

CADを使用することで、手描きの図面との時間的な差や座学で学んだ製図の基本的ルールの大切さについて身をもって体験していました。

さて、次回は明日8/21(金)に生産機械科3年の「CAD実習」2週目について紹介します。

生産機械科2年 機械仕上実習 3週目

生産機械科2年 実習紹介

本日は生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」の3週目についてご紹介します。

機械仕上実習の3週目は、いよいよ製品の仕上げを行う工程になります。図面通りの寸法が出せるように丁寧に加工を行います。特に今回、加工する部分は図面上では細かな精度が要求される部分になります。

仕上げ加工の様子

最後に旋盤で切削した材料には角(かど)やバリがでることが多く、これらによって手を切ったり、他の製品を傷付けてしまう可能性もあるため、「面取り」という加工を行い、角やバリを取っていきます。

面取りの様子

旋盤は材料を単純に丸く加工するだけではなく、前回のテーパ加工や格子の模様を彫る加工など様々な加工法がある、奥が深い工作機械です。2学期、3学期には旋盤で、「ねじ」を切って部品同士を組み合わせます。

さて、次回は明日8/20(木)に生産機械科3年の「CAD実習」について紹介します。

本日は生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」の3週目についてご紹介します。

機械仕上実習の3週目は、いよいよ製品の仕上げを行う工程になります。図面通りの寸法が出せるように丁寧に加工を行います。特に今回、加工する部分は図面上では細かな精度が要求される部分になります。

仕上げ加工の様子

最後に旋盤で切削した材料には角(かど)やバリがでることが多く、これらによって手を切ったり、他の製品を傷付けてしまう可能性もあるため、「面取り」という加工を行い、角やバリを取っていきます。

面取りの様子

旋盤は材料を単純に丸く加工するだけではなく、前回のテーパ加工や格子の模様を彫る加工など様々な加工法がある、奥が深い工作機械です。2学期、3学期には旋盤で、「ねじ」を切って部品同士を組み合わせます。

さて、次回は明日8/20(木)に生産機械科3年の「CAD実習」について紹介します。

生産機械科2年 機械仕上実習 2週目

生産機械科2年 実習紹介

本日は生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」の2週目についてご紹介します。

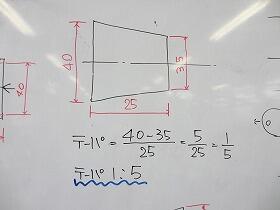

機械仕上実習の2週目では「テーパ加工」と呼ばれる加工を行いました。このテーパ加工によって切削を行うことで、円柱の材料の一部を下図の説明にあるような円錐台にすることができます。

テーパ加工の説明

テーパ加工を行うためには、テーパ比と呼ばれる長辺・短辺・長さによる比率を求め、テーパ角と呼ばれる角度を算出します。このテーパ角の角度だけ、刃物台に角度をつけて切削を行います。

刃物台に角度をつける様子

角度をつけた刃物台

角度をつけた刃物台(拡大)

テーパ加工の様子

さて、次回は明日8/19(水)に今回の続きとして生産機械科2年の「機械仕上実習 3週目」について紹介します。

生産機械科2年 機械仕上実習 1週目

生産機械科2年 実習紹介

本日より3日間、生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」について3週間分ご紹介します。今回は1週目に行う実習の様子についてです。

まず、機械仕上実習とは旋盤やフライス盤などの工作機械を用いて、下図右のような鋼の材料を下図左のような製品に加工する実習です。

特に旋盤やフライス盤などで行う加工は「切削加工」といい、機械系においては主の加工法となります。

材料と完成品

1週目となる今回は丸い材料の直径を決める「外径切削」を行いました。この外径切削には大きく「荒加工」と「仕上げ加工」の2つの工程があり、この2つの工程を行って外径の仕上げまで行いました。

荒加工とは、大まかな寸法を出すために行う加工で、切り込み量(削り代)を大きく取り、切削を行います。

仕上げ加工とは、図面通りの最終的な寸法を出すための加工で、切り込み量は小さくし、高速で材料を回転させて切削することによって綺麗な表面にできます。

旋盤加工の様子

次回は明日8/18(火)に今回の続きとして生産機械科2年の「機械仕上実習 2週目」について紹介します。

本日より3日間、生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」について3週間分ご紹介します。今回は1週目に行う実習の様子についてです。

まず、機械仕上実習とは旋盤やフライス盤などの工作機械を用いて、下図右のような鋼の材料を下図左のような製品に加工する実習です。

特に旋盤やフライス盤などで行う加工は「切削加工」といい、機械系においては主の加工法となります。

材料と完成品

1週目となる今回は丸い材料の直径を決める「外径切削」を行いました。この外径切削には大きく「荒加工」と「仕上げ加工」の2つの工程があり、この2つの工程を行って外径の仕上げまで行いました。

荒加工とは、大まかな寸法を出すために行う加工で、切り込み量(削り代)を大きく取り、切削を行います。

仕上げ加工とは、図面通りの最終的な寸法を出すための加工で、切り込み量は小さくし、高速で材料を回転させて切削することによって綺麗な表面にできます。

旋盤加工の様子

次回は明日8/18(火)に今回の続きとして生産機械科2年の「機械仕上実習 2週目」について紹介します。

生産機械科2年 「制御実習」 3週目

生産機械科実習紹介

本日8/4(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「制御実習」を紹介します。

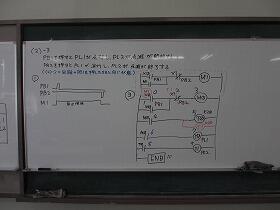

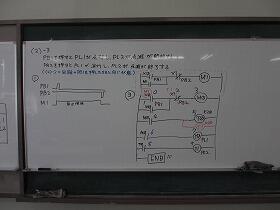

今回はサイクル動作(工程回路)について学習しました。

サイクル動作とは入力された信号を内部補助リレーに置き換えてから出力することによって複数の出力機器を順番に出力させる回路です。

サイクル動作(行程回路)の説明

今回の実習では、上図のように「ボタンを押すとランプ1が点灯し、2秒後にランプ2が点灯、さらに2秒後にすべて消灯する」という内容の制御を行いました。

前回学習した「タイマ回路」「自己保持回路」を応用したもので、ボタン押下の信号を自己保持し、2つのタイマを用いて点灯、消灯を行うものです。

フリッカ回路(ランプの点滅)の説明

さらにこの制御を応用して、上図のように自動でランプを点滅させることができます。この回路をフリッカ回路といいます。3年生の自動制御実習では「サイクル動作」「タイマ回路」「フリッカ回路」等を応用してコンベアの動作を制御します。

ランプ点灯の様子

次回は9/4(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

本日8/4(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「制御実習」を紹介します。

今回はサイクル動作(工程回路)について学習しました。

サイクル動作とは入力された信号を内部補助リレーに置き換えてから出力することによって複数の出力機器を順番に出力させる回路です。

サイクル動作(行程回路)の説明

今回の実習では、上図のように「ボタンを押すとランプ1が点灯し、2秒後にランプ2が点灯、さらに2秒後にすべて消灯する」という内容の制御を行いました。

前回学習した「タイマ回路」「自己保持回路」を応用したもので、ボタン押下の信号を自己保持し、2つのタイマを用いて点灯、消灯を行うものです。

フリッカ回路(ランプの点滅)の説明

さらにこの制御を応用して、上図のように自動でランプを点滅させることができます。この回路をフリッカ回路といいます。3年生の自動制御実習では「サイクル動作」「タイマ回路」「フリッカ回路」等を応用してコンベアの動作を制御します。

ランプ点灯の様子

次回は9/4(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

登校申出書の様式

真心工房のご案内

お知らせ

真工高の四季