文字

背景

行間

カテゴリ:生産機械科の活動

生産機械科3年 自動制御実習 4週目

生産機械科実習紹介

本日は生産機械科3年「自動制御実習」の4週目についてご紹介します。この実習では、「PLCを用いたシーケンス制御」と「ロボットアームの制御」について1つの班が2手に分かれて実習を行いました。

今回はロボットアームの制御についてご紹介いたします。本校の生産機械科では、EPSON製のロボットアームを用いて実習を行います。

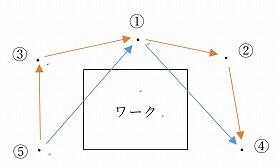

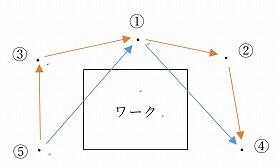

下図のようにポイントをいくつか設定し、順番にポイントからポイントへ移動する「PTP制御」(Point to Point 制御)という制御方法を用います。

PTP制御について

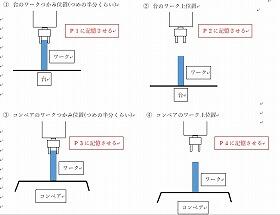

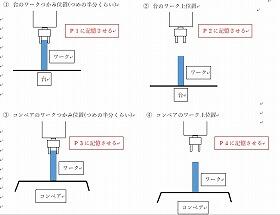

ロボットアームを駆動させる6つの軸の動きを考えながら、ポイントを設定していきます。今回は下図のように、ロボットアームを用いて、ワーク(材料)を台の上からコンベアへと移動させるためのポイントを考え、プログラムしました。

今回指示するポイントについて

ロボットアームやコンベアなどの生産機械を自ら制御することによって、生産システムの自動化について理解を深めた様子でした。

ロボットアームの軸について検討する様子

本日は生産機械科3年「自動制御実習」の4週目についてご紹介します。この実習では、「PLCを用いたシーケンス制御」と「ロボットアームの制御」について1つの班が2手に分かれて実習を行いました。

今回はロボットアームの制御についてご紹介いたします。本校の生産機械科では、EPSON製のロボットアームを用いて実習を行います。

下図のようにポイントをいくつか設定し、順番にポイントからポイントへ移動する「PTP制御」(Point to Point 制御)という制御方法を用います。

PTP制御について

ロボットアームを駆動させる6つの軸の動きを考えながら、ポイントを設定していきます。今回は下図のように、ロボットアームを用いて、ワーク(材料)を台の上からコンベアへと移動させるためのポイントを考え、プログラムしました。

今回指示するポイントについて

ロボットアームやコンベアなどの生産機械を自ら制御することによって、生産システムの自動化について理解を深めた様子でした。

ロボットアームの軸について検討する様子

生産機械科2年 MC実習 2週目

生産機械科実習紹介!!

本日は生産機械科2年「MC実習」の2週目についてご紹介いたします。

先週はマシニングセンタについての説明と、板の中央に穴を開けるプログラムについて学習しました。

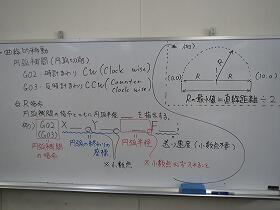

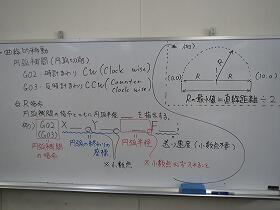

今回は下図の説明のように円弧の形に切削するための指令を用いてプログラムを作成しました。

円弧補間の説明

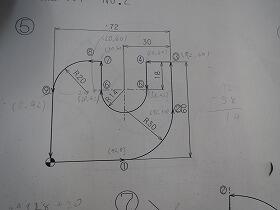

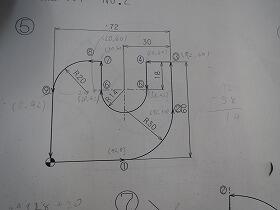

指令の書式の説明を受けたあと、下図のように削りたい形状から座標を取っていきます。自由な形を切削する場合には、方眼紙などを用いて作図し、座標を取ることもありますが、今回は練習として、与えられた課題について座標を取りました。

座標を取っていく様子

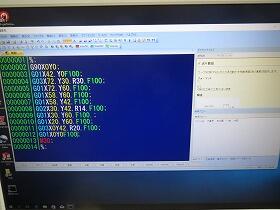

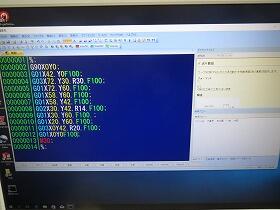

下図のように指令・座標・円弧の半径などの条件をプログラムします。

プログラムの様子

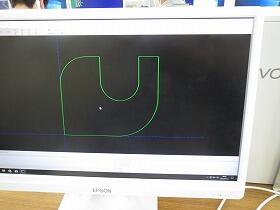

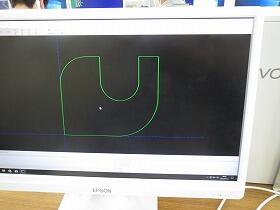

下図は、シュミレーションソフトによる、プログラムのシュミレーションです。正しいプログラムであれば、課題の形と同じように切削のシュミレーションをすることができます。

シュミレーションの様子

次週は今回の内容を応用して「真円」(しんえん)のプログラムについて学習していきます。

次回は9/18(金)に 生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

本日は生産機械科2年「MC実習」の2週目についてご紹介いたします。

先週はマシニングセンタについての説明と、板の中央に穴を開けるプログラムについて学習しました。

今回は下図の説明のように円弧の形に切削するための指令を用いてプログラムを作成しました。

円弧補間の説明

指令の書式の説明を受けたあと、下図のように削りたい形状から座標を取っていきます。自由な形を切削する場合には、方眼紙などを用いて作図し、座標を取ることもありますが、今回は練習として、与えられた課題について座標を取りました。

座標を取っていく様子

下図のように指令・座標・円弧の半径などの条件をプログラムします。

プログラムの様子

下図は、シュミレーションソフトによる、プログラムのシュミレーションです。正しいプログラムであれば、課題の形と同じように切削のシュミレーションをすることができます。

シュミレーションの様子

次週は今回の内容を応用して「真円」(しんえん)のプログラムについて学習していきます。

次回は9/18(金)に 生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科3年 機械仕上実習 1週目

生産機械科3年 実習紹介

本日9/14(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「機械制御実習」1週目の様子をご紹介します。

2年生までの機械仕上実習では「旋盤」のみを用いた実習でしたが、3年生では「フライス盤」「ホブ盤」などの工作機械も用いた歯車加工の実習です。

歯車では始めに「モジュール」と言われる歯の大きさや歯の数を決め、そこから「基準円」と言われるピッチ円直径や、歯の山である歯先円直径、歯の谷である歯底円直径を計算します。

計算で求めた数字を基に、材料を旋盤で削り出していきます。ここまでは2年生で習った「外径切削」の復習です。

外径切削の次はセンターにΦ20mmのをあけるため、下穴のセンタードリルから徐々にドリルの径を大きくしていきます。

ドリル径を大きくすると切削抵抗が増えるため、回転速度を遅くしていきます。

旋盤加工の様子

次回は9/15(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

生産機械科1年「電気」実習1週目

生産機械科工業技術基礎紹介

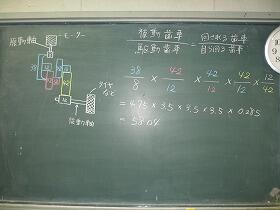

本日9/11(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気」実習の1週目の様子をご紹介します。

この実習ではミニマイコンカーを製作しながら、モータとギヤの関係、ハンダ付けなどの電気機器組立に必要な技術・知識を習得していきます。1週目である今回は、ミニマイコンカー製作キット中のギヤボックス製作キットを使用してモータとギヤの関係について学びながらギヤボックスを組み立てていきます。

ギヤボックス製作キット

モータとギヤの関係

ギヤボックスの組立は細かい作業になりますが、生徒は集中して取り組んでいました。完成したギヤボックスはモータが2個接続でき、左右の軸をそれぞれ別々に回転させることができるというものです。このギヤボックスを使用して、ミニマイコンカーを製作していきます。

組み立てている様子

完成したギヤボックス

2週目ではミニマイコンカーの基盤に抵抗やコンデンサなどをハンダ付けしていく作業を行います。

次回投稿は9/14(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。

生産機械科2年 「MC実習」1週目

生産機械科2年 実習紹介

本日は生産機械科2年生の「実習」から「MC実習」の1週目についてご紹介します。

「MC実習」のMCとは「マシニングセンタ」の略称で、回転する切削工具を用いて材料を切削する工作機械のことを指します。似たような工作機械にフライス盤というものがありますが、マシニングセンタは以下の3点についてフライス盤と異なります。

1 使用する切削工具の交換を自動で行う。

2 切削工程をプログラムすることで自動で切削を行う。

3 閉鎖された空間で自動切削を行うので周囲を汚さない。

このようにプログラムによって自動で切削加工を行うことができるため、同じ部品をいくつか作成したい時や、複雑な形の部品などの加工に適しています。

マシニングセンタ

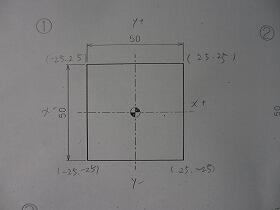

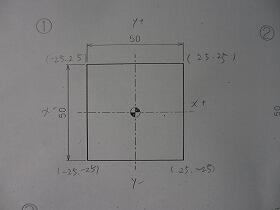

今回の実習では、板材の中央に穴を開けることを想定したプログラムを作成しました。まずは、板材の寸法から、穴の位置を計算によって求めます。この時に、原点の位置によってX軸-Y軸における数値が変わってくるので、原点からの距離をよく考えながら作業を行いました。

板材の簡単な図面

計算を元に考えた座標をプログラムにして入力します。

プログラムを作成する様子

次週のMC実習では、直線や円弧などの「図形」を形取ることを想定したプログラムについて学習していきます。

さて、次回は9月11日(金)生産機械科1年 工業技術基礎について紹介します。

本日は生産機械科2年生の「実習」から「MC実習」の1週目についてご紹介します。

「MC実習」のMCとは「マシニングセンタ」の略称で、回転する切削工具を用いて材料を切削する工作機械のことを指します。似たような工作機械にフライス盤というものがありますが、マシニングセンタは以下の3点についてフライス盤と異なります。

1 使用する切削工具の交換を自動で行う。

2 切削工程をプログラムすることで自動で切削を行う。

3 閉鎖された空間で自動切削を行うので周囲を汚さない。

このようにプログラムによって自動で切削加工を行うことができるため、同じ部品をいくつか作成したい時や、複雑な形の部品などの加工に適しています。

マシニングセンタ

今回の実習では、板材の中央に穴を開けることを想定したプログラムを作成しました。まずは、板材の寸法から、穴の位置を計算によって求めます。この時に、原点の位置によってX軸-Y軸における数値が変わってくるので、原点からの距離をよく考えながら作業を行いました。

板材の簡単な図面

計算を元に考えた座標をプログラムにして入力します。

プログラムを作成する様子

次週のMC実習では、直線や円弧などの「図形」を形取ることを想定したプログラムについて学習していきます。

さて、次回は9月11日(金)生産機械科1年 工業技術基礎について紹介します。