文字

背景

行間

真岡工業高校NEWS

生産機械科 飛沫防止マウスシールド寄贈

真岡市立真岡西中学校へマウスシールドを寄贈しました

本日11月9日(月)は先日に引き続き、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立真岡西中学校へ寄贈してまいりました。

真岡西中学校山中校長と本校生徒

出身中学校のHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

本日11月9日(月)は先日に引き続き、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立真岡西中学校へ寄贈してまいりました。

真岡西中学校山中校長と本校生徒

出身中学校のHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

品質管理検定合格発表

品質管理検定の合格発表がありました

生産機械科2年生が毎年9月に受検している品質管理検定の合格発表が先日行われました。

全国の合格率は、例年8割程度ですが、本校では97.5%という高い合格率を得ることができました。

今後は、3月に行われる品質管理検定に、さらに上位の級で合格することを目標に準備を進めていく予定です。

生産機械科2年生が毎年9月に受検している品質管理検定の合格発表が先日行われました。

全国の合格率は、例年8割程度ですが、本校では97.5%という高い合格率を得ることができました。

今後は、3月に行われる品質管理検定に、さらに上位の級で合格することを目標に準備を進めていく予定です。

令和2年度 体育祭

令和2年度 体育祭

総 合 優 勝 機 械 科

総合準優勝 生産機械科

総合準優勝 生産機械科

第 3 位 電 子 科

第 4 位 建 設 科

10月29日(金)に本校校庭にて、体育祭が行われました。機械科、生産機械科、電子科、建設科の4学科対抗で、大縄跳び、玉入れ、綱引き、旗挙げ競争、、長棒バトンリレー、学科対抗リレーの計7種目で競い合いました。本年度は新型コロナウィルス感染症対策を徹底したうえで、競技を厳選し、生徒たちも感染予防に配慮しつつ懸命に競技に取り組み、クラス・学科の団結力が深めました。

大縄跳び 障害物競走

台風の目 玉入れ

綱引き 学科対抗リレー

大縄跳び 障害物競走

台風の目 玉入れ

綱引き 学科対抗リレー

生産機械科 飛沫防止マウスシールド寄贈

真岡市立大内中学校へマウスシールドを寄贈しました

生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を寄贈してきました。

大内中学校根本校長と本校生徒

寄贈の様子は、11月8日(日)の下野新聞にも掲載して頂きました。製作に携わった生徒たちは、自分たちの出身中学校へ寄贈し、恩師の先生方に使っていただければと、改良を重ね製作活動に取り組んできました。今後も、真岡市内の5つの中学校へ寄贈する予定となっており、芳賀郡内の中学校へも連絡を取らせていただき配布できればと考えています。

生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を寄贈してきました。

大内中学校根本校長と本校生徒

寄贈の様子は、11月8日(日)の下野新聞にも掲載して頂きました。製作に携わった生徒たちは、自分たちの出身中学校へ寄贈し、恩師の先生方に使っていただければと、改良を重ね製作活動に取り組んできました。今後も、真岡市内の5つの中学校へ寄贈する予定となっており、芳賀郡内の中学校へも連絡を取らせていただき配布できればと考えています。

生産機械科1年「電気」実習6週目

生産機械科工業技術基礎紹介

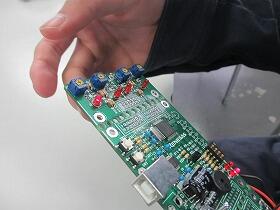

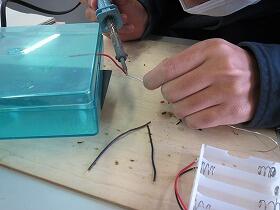

本日11/6(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気」実習6週目の様子をご紹介します。

「電気」実習の6週目では、5週目までに製作した自分のミニマイコンカーを使用してプログラミングの基礎やセンサの感度調整を行いました。

まず作ったばかりのミニマイコンカーとパソコンを接続して、プログラムが書き込めるかを確認しました。ミニマイコンカーとパソコンの接続はUSBケーブルを用いて行います。

接続の確認を行う様子

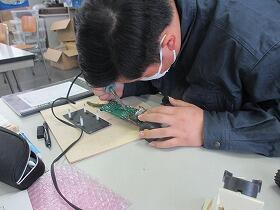

次に光センサの感度調整を行います。手をかざした際にセンサが反射光を感知し、センサと繋がっているLEDが点灯することを確認します。このときの調整が不十分だと、次の実習(制御・マイコン実習)でライントレース(白線を読み取りながら走行)が上手くいかなくなります。生徒は自分のマシンについている4つのセンサを慎重に調整していきます。

センサの感度を確認する様子

最終的に不具合が見つかれば、この実習中にハンダの付け直しなどの処置を行っていきます。

マシンを直す様子

完成したミニマイコンカー

以上が「電気」実習6週目の内容となります。

このミニマイコンカーを使用して制御・マイコン実習を行っていきます。

次回投稿は11/9(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。

生産機械科3年 材料計測実習 1週目

生産機械科3年 実習紹介

本日11/2(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。

今回はいよいよ3年生実習最後のテーマとなります「材料計測実習」1週目の様子をご紹介します。

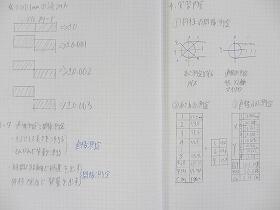

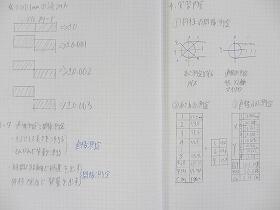

1週目はノギスとマイクロメータの測定です。

ノギスと外側マイクロメータを使用し、より正確に計測する実習を行いました。

ノギスは1/20mm(0.05mm)、外側マイクロメータは1/1000mm(0.001mm)単位で計測することができます。

始めはワークと呼ばれる計測材料で練習です。

練習後は鋼材の長さと太さを計測し、体積を求めることで質量を算出します。

このことを「間接測定」といいます。

また、実際に量りを使い質量を量ることを「直接測定」といいます。

質量を算出後、量りで直接測定を行い比較を行いました。

より正確に計測し、平均値を出すことで実際の質量に近づけることができます。

1、2gの誤差で求められる生徒もいました。

ノギス(左中) 外側マイクロメータ(右中)

鋼材(左下) ワーク(右下)

ノギスでの計測の様子

外側マイクロメータでの計測の様子

レポートに算出した様子

量りでの直接測定

次回は11/6(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎を紹介いたします。

本日11/2(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。

今回はいよいよ3年生実習最後のテーマとなります「材料計測実習」1週目の様子をご紹介します。

1週目はノギスとマイクロメータの測定です。

ノギスと外側マイクロメータを使用し、より正確に計測する実習を行いました。

ノギスは1/20mm(0.05mm)、外側マイクロメータは1/1000mm(0.001mm)単位で計測することができます。

始めはワークと呼ばれる計測材料で練習です。

練習後は鋼材の長さと太さを計測し、体積を求めることで質量を算出します。

このことを「間接測定」といいます。

また、実際に量りを使い質量を量ることを「直接測定」といいます。

質量を算出後、量りで直接測定を行い比較を行いました。

より正確に計測し、平均値を出すことで実際の質量に近づけることができます。

1、2gの誤差で求められる生徒もいました。

ノギス(左中) 外側マイクロメータ(右中)

鋼材(左下) ワーク(右下)

ノギスでの計測の様子

外側マイクロメータでの計測の様子

レポートに算出した様子

量りでの直接測定

次回は11/6(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎を紹介いたします。

創立記念式典・カイゼン提案コンテスト表彰式が実施されました。

いよいよ11月がスタートしました。本日SHRと第1時限の時間に、石井豊同窓会長をお迎えして、創立記念式典が挙行されました。続いてカイゼン提案コンテストの入賞生徒・提案内容の紹介・講評が行われました。今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、放送での実施となりました。その後会議室にて、カイゼン提案コンテストの入賞生徒への賞状等の授与が実施されました。

今年度の最優秀賞は、建設科3年:小崎沙月さんの「学校案内板の設置」となりました。同窓会の皆様方をはじめ、ご支援ご声援ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

なお、今年度はコロナウィルス感染防止のためカイゼン提案の紹介は放送で行い、表彰式は受賞者のみ会議室で行いました。

生産機械科1年「電気」実習5週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日10/30(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気」実習5週目の様子をご紹介します。

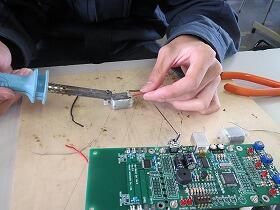

「電気」実習の4週目までは、ミニマイコンカーに必要な電子部品のハンダ付け作業を行ってきましたが、5週目となる今回はミニマイコンカーを組み立てるところまで行います。

まずモーターと基板を繋ぐために、導線に予備ハンダを行います。導線に予めハンダを吸わせておくことにより、基板やモータに導線を繋ぐことが楽になります。

予備ハンダを行う様子

予備ハンダを行った導線とモータを繋いでいきます。

モータに導線を繋ぐ様子

続いて導線と基板を繋いでいきます。

基板とモータが繋がった様子

5週目の最後には、いままで作成したギヤボックス、基板、モータを組み上げてミニマイコンカーを完成させます。

完成したミニマイコンカー

以上が「電気」実習5週目の内容となります。

6週目ではマイコンカーの動作確認を行っていきます。

次回投稿は11/2(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。

生産機械科2年 溶接実習 6週目

生産機械科2年 実習紹介!

本日、10月27日(火)は生産機械科2年において実習が行われました。今回は「溶接実習」6週目についてご紹介いたします。

今週は、ガス・アーク溶接において接合した板材を試験機で引っ張り、溶接部の耐久性(引張強さ)を調べる実習を行いました。

溶接した板材

引張強さを調べる試験機(引張試験機)に板材を取り付けるときには、万力によって大きな力で挟みます。

引張試験機に板材を取り付ける様子

引張試験機によって縦方向に引っ張り、破断させます。

板材が破断した様子

引張試験機に引っ張られた板材が、破断するまでに耐えようとする力を引張強さといい、下図のようなメーターで最大の引張強さを求めます。

引張強さを測定する様子

下図は教員による手本の例ですが、上手に溶接されている板材は溶接部以外の部分が破断するため、材料本来の引張強さが計測されます。

破断後の板材

それぞれが溶接した板材の引張強さを求めて、結果を考察し、まとめました。

生徒が溶接し、試験を行った板材

次回は10月30日(金)生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科3年 機械仕上実習 4週目

生産機械科3年 実習紹介

本日10/26(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」4週目の様子をご紹介します。

今回はホブ盤での歯切り加工を行った歯車に砥石を高速回転させて表面を削る平面研削機を使い、厚さと平面度を整えました。

研削とは「平面度・平行度」の精度を向上させる加工です。

余談ですが、「面粗度(めんそど)を向上させる、表面をなめらかにする。」加工は研磨といいます。

平面研削加工の様子

平面研削加工後

平面研削機もホブ盤と同様に全員が同時に行えないため、更に旋盤の練習も行いました。

前回は凸型の練習を行いましたが、今回は凹型の練習を行いました。

精度が出ている場合は、嵌め合わせて外す際に「キュポン!」といい音が鳴ります。

旋盤練習加工材(左:凹型、右:凸型)

嵌め合わせる様子

次回は10/27(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

本日10/26(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」4週目の様子をご紹介します。

今回はホブ盤での歯切り加工を行った歯車に砥石を高速回転させて表面を削る平面研削機を使い、厚さと平面度を整えました。

研削とは「平面度・平行度」の精度を向上させる加工です。

余談ですが、「面粗度(めんそど)を向上させる、表面をなめらかにする。」加工は研磨といいます。

平面研削加工の様子

平面研削加工後

平面研削機もホブ盤と同様に全員が同時に行えないため、更に旋盤の練習も行いました。

前回は凸型の練習を行いましたが、今回は凹型の練習を行いました。

精度が出ている場合は、嵌め合わせて外す際に「キュポン!」といい音が鳴ります。

旋盤練習加工材(左:凹型、右:凸型)

嵌め合わせる様子

次回は10/27(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。