文字

背景

行間

真岡工業高校NEWS

真岡市大産業祭 ミニSL試乗会・ゴム銃射的

11月23日(日)、令和7年度第33回真岡市大産業祭に参加しました。機械科3年生の課題研究班がミニSLを製作して、来場した親子連れに試乗いただきました。約100名を超える方々に楽しんでいただきました。また、ゴム銃を使った射的も楽しんでいただきました。

多くの親子連れに試乗いただきました。ありがとうございました。

安全点検・バッテリーの準備

コントローラー動作チェックの様子

来場者の愛犬も試乗

メンバーが点検を兼ねて試乗

毎年好評をいただいているゴム銃の射的

㈱フルヤ金属様より熱電対実験機が寄贈される

令和7年11月26日、インターンシップや求人でお世話になっている㈱フルヤ金属様より、熱電対実験機一式をご寄贈いただきました。この実験機は、発生した起電力から温度を測定するもので、マイナス150度から1370度の範囲で測定できる装置です。

今後は授業や実習等での温度計測や、熱電対の仕組みの学習などに活用していきたいと考えています。

高校生未来の職業人育成事業3日目

記事を掲載しました。

高校生未来の職業人育成事業2日目

記事を掲載しました。

「建フェスGO」の出展について

令和7年10月25日(土)、「建フェスGO」に出展しました。

小雨の中での開会だったため、参加する子どもたちが少ないのではないかと心配しましたが、予想以上に多くの子どもたちが来てくれました。

県内の工業高校の建設系学科を代表して、今市工業高校と真岡工業高校の生徒・教職員が参加しました。

今市工業高校は、立体パズルの組立競争を実施しました。

私たち真岡工業高校は、「クマちゃんマグネットの射的」と「消波ブロックキーホルダー釣り」を担当しました。これらは、生徒が製作したものです。

クマちゃんマグネットは、水・セメント・ハイモルエマルジョンを練り混ぜたものを型枠に入れて成形し、裏面を平らに削って磁石を取り付けました。

消波ブロックキーホルダーは、3Dプリンターで製作後、底面にできるバリを熱加工で処理し、金具を取り付けて仕上げました。

釣竿については、安全性に配慮し、釣り針部分はプラスチック製フックを加工、竿部分はヒノキ棒を加工して製作しました。幼児向けには、既製品のおもちゃの釣竿(磁石で釣り上げるタイプ)を用意しました。

運営は、生徒が主体となって行いました。楽しそうに体験する子どもたちの姿を見て、とても嬉しく感じました。

「建フェスGO」に参加した子どもたちが、建設に興味を持ってくれることを願っています。

|

・クマちゃんマグネットの射的 |

・消波ブロックキーホルダー釣り |

|

・クマちゃんマグネットの射的 |

・消波ブロックキーホルダー釣り |

|

・クマちゃんマグネット |

・消波ブロックキーホルダー |

若年者建設業担い手育成支援事業(土木コース)について

令和7年9月24日(水)・9月29日(月)、「若年者建設業担い手育成支援事業」を実施しました。

今年度は、栃木県建設業協会芳賀支部所属の企業技術者の指導のもと、校内のゴミステーションにおける土間コンクリートの施工を学びました。

企業の技術者から丁寧な指導を受けながら、土木に関する知識を実際の作業を通じて体験し、学ぶことができました。

|

|

|

|

|

①開会式 |

②掘削 |

③砕石の敷均し |

|

|

|

|

|

④砕石の締固め |

⑤型枠の設置 |

⑥鉄筋の結束 |

|

|

|

|

|

⑦スペーサーの設置 |

⑧コンクリート打設 |

⑨コンクリートの均し |

|

|

|

|

|

⑩コンクリートの仕上げ |

⑪刷毛引き仕上げ |

⑫完成 |

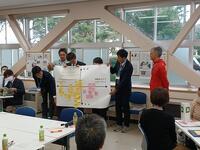

第2回学校運営協議会について

令和7年10月20日(月)、第2回学校運営協議会を開催しました。

学校運営協議会会長の青木様よりご挨拶をいただき、開会となりました。

続いて、本校の井上校長から、第1回学校運営協議会の結果を踏まえた取り組み状況について説明があり、その後、テーマとキーワードに沿った具体的な熟議が行われました。

各グループでは活発な意見交換が行われ、熟議の時間を延長して議論を深めました。

その後、各グループから発表がありました。

最後に、学校運営協議会会長の青木様より全体の感想と今後の取り組みについてまとめていただき、閉会となりました。

今回の協議会で議論いただいた内容を踏まえ、引き続き取り組みを進め、本校の魅力向上に努めてまいります。

スーパーGT第8戦もてぎ ピットクルー体験

本年度締結したモビリティリゾートもてぎとの包括連携協定の一環で、11月1日(土)~11月2日(日)に同施設で開催された「2025 AUTOBACS SUPER GT ROUND8 MOTEGI GT 300KM RACE GRAND FINAL」に参加しました。

GT300クラスに出場する、VELOREX様にピットクルーの一員として2日間お世話になりました。

憧れのレースに参加することができ、貴重な体験をすることができました。

「真工通り」命名の要望書の提出

令和7年10月30日、本校生徒及び同窓会長、校長が真岡市の中村市長を訪問し、「真工通り」命名についての要望書を手渡しました。この要望書は、先日の学校運営協議会において、生徒より、本校のレガシーとして本校前の道路に「真工通り」との愛称を付けたらどうかとの提案があり、要望書の提出を決めたものです。

中村市長からは、すばらしいアイディアで、前向きに検討したいとのお返事をいただきました。

出前授業(中村中)part2 開催

10月30日(木)、本校の生徒が中村中学校を訪問し、「銅板レリーフ」の出前授業の2回目を行いました。

今回が生産機械科の生徒にとって最後の出前授業となりましたが、今までで一番高い完成度で実施できたと思います。

中学生と会話し、和やかに作業を進めつつも怪我人が出ないように真剣な眼差しで取り組んでいたのが印象的でした。

これで今年度の生産機械科の出前授業は終了になります。

授業の対象になった中学校の皆様、会場提供や生徒の指導など多大なご協力を頂き本当にありがとうございました。

授業の様子① 授業の様子②

授業の様子③ 授業の様子④

授業の様子⑤

県政ミーティング

令和7年10月29日、本校体育館において、「~とちぎの未来を考える~ 栃木県議会 県政ミーティング」が開催されました。

このミーティングは、とちぎの未来を担う子どもたちに、議会に対する関心を高め、理解を深めてもらう主権者教育の一環として実施されました。

2年生全員が体育館に集合し、ご来校いただいた池田県議会議長様をはじめ、県議会議員7名と、本校代表生徒6名が、RADIO BERRYの永井塁様の司会のもと、様々な質問や意見を交換しました。

生徒からは、少子化対策、空き家問題、自転車道の整備、県民割引制度についてなど、高校生ならではの様々な質問があり、議員の皆様からご説明をいただきました。

最後に、全員で記念撮影を行いました。

機械科1年産業施設見学の実施

10月10日(金)、一年生に対して産業施設見学が実施されました。企業における実際の製造現場を見学し、ものづくりへの興味関心を深め、進路選択の一助としました。機械科一年生は株式会社SUBARU航空宇宙カンパニーと平田機工株式会社に伺いました。

SUBARU航空宇宙カンパニーでは会社の概要の説明を受けたり、実際のヘリコプターの整備の様子を見学したりし、平田機工では、オリジナルの製造ラインの設計から製造、組み立ての様子を見学させていただきました。

それぞれの会社で本校OBの先輩の話を聞く機会も設けていただき、学校の授業だけでは経験できない貴重な体験をすることができました。

生産機械科1年 産業施設見学会

10月10日(金)に産業施設見学会が行われました。生産機械科1年生では株式会社小野測器様、株式会社神戸製鋼所真岡発電所様に見学に伺いました。

小野測器様では会社の概要の説明をいただき、会社内の見学を行いました。製品の製造、組み立ての現場を見学させていただきました。

次に神戸製鋼所真岡発電所様では、見学施設「みらいいん」にて、真岡発電所の発電の仕組みや電気がどのように使われているのかをタブレットを用いたARにて詳しくご説明いただきました。また、復水器の真下まで案内いただき、大きな施設に生徒たちも驚いていました。

初めての見学会ということで、社員の方々の働く様子や実際の仕事現場などを目で見ることができ、大変勉強になる一日でした。

令和7年度体育祭が行われました

10月22日(水)本校グラウンドで体育祭が行われました。機械科、生産機械科、電子科、建設科の4学科対抗で大縄跳び、旗上げ競争、玉入れ、障害物競争、台風の目、綱引き、学科選抜リレーの計7種目で競い合いました。最終的な順位は以下の通りです。

【最終結果】

総 合 優 勝 生産機械科

総合準優勝 電 子 科

第 3 位 建 設 科

第 4 位 機 械 科

各学科とも学年の垣根を越えて応援しあう姿を見ることができ、生徒の絆が深まったようでした。大きな怪我なども無く無事に終えることができました。

開会式 大繩跳び

旗上げ競争 玉入れ

障害物競走 台風の目

綱引き 学科選抜リレー

高校生未来の職業人育成事業1日目

10月16日(木)高校生未来の職業人育成事業として、人に役立つものづくりをテーマに機械科3年生の課題研究班が取り組みました。ものづくりの知識・技術を中心に㈱アオキシンテックCEO青木圭太様をアドバイザーにお迎えしてご指導いただきました。製作する品物の構想、コンセプト、仕様、設計、製作、組立、制御について明確にすべきことを順番にまとめていき、スケジューリングすることをご助言いただきました。設計変更も視野に入れて、ものづくりを進めてまいります。

令和7年度インターンシップ安全教育・マナー講話・事前指導

10月17日(金)5・6時限目、インターンシップを控えた機械科・生産機械科・電子科の2年生を対象に、栃木県地域技能振興コーナー長の小池耕充様を講師にお迎えして安全教育とマナー指導を実施しました。安全教育とマナー指導を行うことで、インターンシップ中の事故を防止するとともにマナーの向上を図ることができました。

令和7年度 2学年修学旅行

令和7年度2学年修学旅行に10/7(火)~10(金)三泊四日で行ってまいりました。

初日は、小山駅→東京駅→広島駅に新幹線で移動しました。午後から厳島神社を参拝し、宮島を散策することができました。宮島へ向かうフェリーからは青い空と青い海も楽しむことができました。

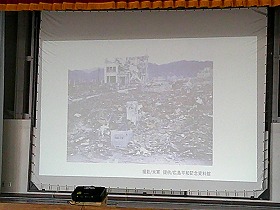

2日目は、広島平和記念資料館を見学後、ガイドの皆さんの案内で平和記念公園内を見学し、原爆の悲惨さ、被爆された方々やその家族の苦しみなどを学びました。午後は、新幹線で関西に移動し、クラス別研修を行いました。

3日目は、班別研修を実施しました。快晴の下、事前に計画した見学コースを巡りながら、関西の歴史や文化などに触れることができました。

最終日は、京都に移動しクラス別研修を行いました。古きよき文化にふれることができました。昼食にみんなでかつを食べることができました。

無事に修学旅行を終えることができました。各見学地で対応してくださった現地の皆さん、宿泊先の方々、添乗員の皆さん、大変お世話になりました。ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

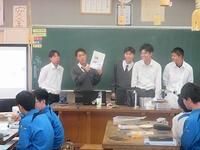

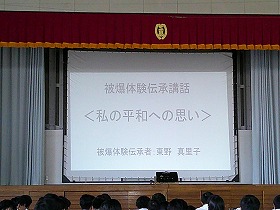

2学年の平和学習を実施しました

修学旅行の事前平和学習として、東野真里子様から「被爆体験伝承者講話」をしていただきました。東野さんはご自身のお母さんの被爆体験を伝承されている方です。生徒たちは想像を絶するお話を聞き、原爆や戦争の悲惨さ、平和について改めて考えました。

(追記)

事前に平和学習を行うことによって、広島平和記念公園や資料館を事前に説明してもらった内容を考えながら見ることができました。朝から見学をすることができたので、混雑時しておらず、ゆっくり説明文を読みながら有意義に見学することができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

久下田中学校 出前授業 再生可能エネルギー

9月19日(金)午後、本校の生徒が久下田中学校を訪問し、2学年(2クラス)の皆さんを対象に再生可能エネルギーについて出前授業を行いました。授業では、「発電効率の良い風車の製作」を目標に、再生可能エネルギーを生み出す仕組みについて学びながら、実際に風車を製作していただきました。

製作後は、各自の風車の発電効率を測定し、成果を確認しました。本校生徒にとっては、「出前授業」と「ものづくり」を通じて、技術への理解を深める貴重な機会となりました。

今後も、より充実した出前授業の実施に努めてまいります。

<<準備の様子>>

<<授業の様子>>

発電効率を実験で確かめる

出前授業(中村中)開催

10月6日(月)、本校の生徒が中村中学校を訪問し、「銅板レリーフ」の出前授業を行いました。今回も高校生が先生役となり、中学生に対して「ものづくりの楽しさ」を伝えることを目的として実施しました。

高校生にとって中学生を対象に教える立場を経験するのは、今回で2回目となります。前回と比べて準備の手際も良くなり、授業中も少し余裕が感じられるようになりました。

今月末には、最後の出前授業が控えております。より高いクオリティで実施できるよう、引き続き準備を進めてまいります。

本日お世話になりました中村中学校の先生方、生徒の皆さん、誠にありがとうございました。次回の出前授業もどうぞよろしくお願いいたします。

≪集合写真≫ ≪準備の様子≫

≪授業の様子≫