文字

背景

行間

農業土木科日誌

2017年1月の記事一覧

農業土木科で学ぶ「農業土木設計」

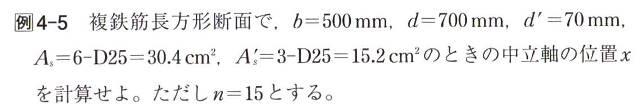

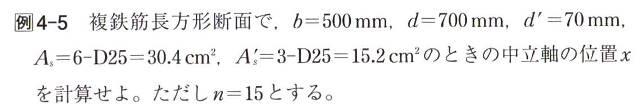

通称:「設計」と生徒たちが呼ぶこの科目は、生徒たちにとっては最も難しい内容です。ある大学の先生がこの設計の教科書を見たところ「国立大学でも同じ内容を学んでいる。これ本当に高校生がやるの?」と驚いたほど。確かに計算問題などは水循環と同様に謎の記号だらけのような公式ばかりです。例えば以下のような問題が出てきます。

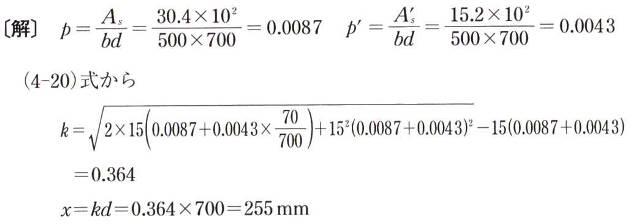

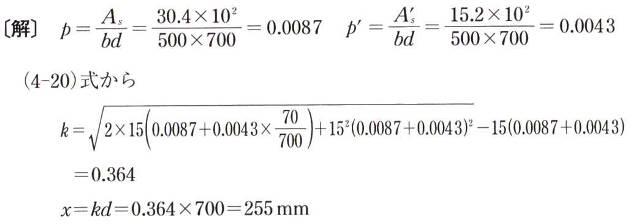

そもそもbは何なのか。AsとA´sの違いは何か。という具合に、設計計算に使われる記号を数十種類理解しなければ、計算にすら入れません。繰り返し問題に挑戦し、電卓をはじきながら覚え込んでいくしか道はありませんが、数字や記号への苦手意識はかなりあるようです。ちなみに正答は以下のようになります。

計算ばかりではなく、製図を学ぶのも特徴です。定規やコンパスなどの道具を使いこないして図面を完成させていく作業は時間もかかりますが、大体の生徒たちが繰り返していくうちに進歩し、きれいに描けるようになっていきます。描くことによって、図面を読んだり、構造物全体だけではなく部分を見る力が養われていきます。

そもそもbは何なのか。AsとA´sの違いは何か。という具合に、設計計算に使われる記号を数十種類理解しなければ、計算にすら入れません。繰り返し問題に挑戦し、電卓をはじきながら覚え込んでいくしか道はありませんが、数字や記号への苦手意識はかなりあるようです。ちなみに正答は以下のようになります。

計算ばかりではなく、製図を学ぶのも特徴です。定規やコンパスなどの道具を使いこないして図面を完成させていく作業は時間もかかりますが、大体の生徒たちが繰り返していくうちに進歩し、きれいに描けるようになっていきます。描くことによって、図面を読んだり、構造物全体だけではなく部分を見る力が養われていきます。

農業土木科で学ぶ「水循環」

水循環は2・3年次に土木や農業土木において重要な〈水〉と〈土〉について学ぶ科目です。「水がどこからきて、どこへ向かうのか」「農業に必要な水をどのように確保するのか」など、理論学習を中心に行います。

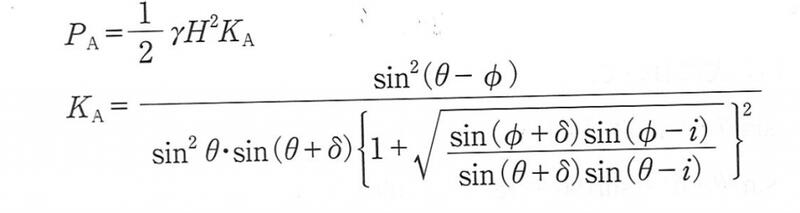

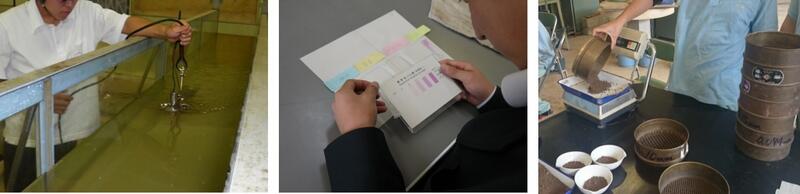

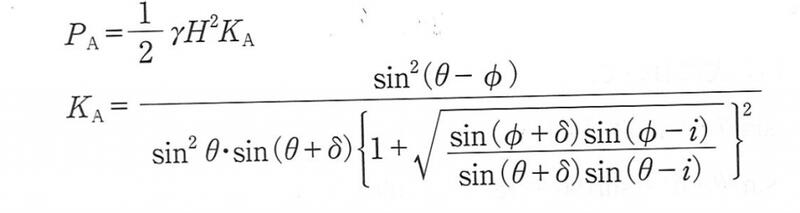

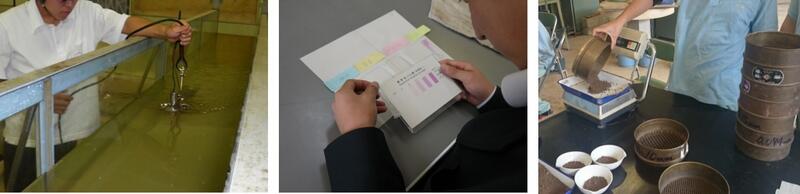

流量や流速などの計測や土の組成やふるい分けといった簡単な実験実習も行います。その一方では、様々な法則や計算など数学や物理学の応用と入った内容もあります。以下は土圧(どあつ:地盤内における土による圧力)の計算式であり、難しいのですが現場ではよく使われる考え方です。

測量で学習する関数電卓による計算などを活かしながら、少しずつ理解して粘り強く学習しています。

流量や流速などの計測や土の組成やふるい分けといった簡単な実験実習も行います。その一方では、様々な法則や計算など数学や物理学の応用と入った内容もあります。以下は土圧(どあつ:地盤内における土による圧力)の計算式であり、難しいのですが現場ではよく使われる考え方です。

測量で学習する関数電卓による計算などを活かしながら、少しずつ理解して粘り強く学習しています。

農業土木科で学ぶ「農業情報処理」

農業情報処理は1年次にワープロ操作や情報モラル、表計算やパワーポイントなどを学びます。「農業と環境」のフィールドワークで調査した内容を図化する作業なども行います。

2年次ではCAD(コンピューター支援設計)による製図を中心に行います。建築CAD検定にも対応しており、全員が4級以上の取得を目標に学習します。情報化時代の土木には欠かせない技術であり、図面を読み構造物をイメージするだけではなく、自ら測量した結果を図面に起こせる力を身につけます。CADは現場作業が苦手な女子でも活躍できる分野でもあり、また違った角度からものづくりができる楽しさがあります。

2年次ではCAD(コンピューター支援設計)による製図を中心に行います。建築CAD検定にも対応しており、全員が4級以上の取得を目標に学習します。情報化時代の土木には欠かせない技術であり、図面を読み構造物をイメージするだけではなく、自ら測量した結果を図面に起こせる力を身につけます。CADは現場作業が苦手な女子でも活躍できる分野でもあり、また違った角度からものづくりができる楽しさがあります。

農業土木科で学ぶ「測量」

測量は土木や建設などの工事計画や設計・施工において、あらゆる場面で必要な専門分野であり、近年ではGNSS(人工衛星)やドローンといった新しい技術開発が目覚ましい、ものづくりなどの工学には重要性の高い学問です。栃木農業高校農業土木科では、1年次に全員が「測量」を学び、2年次には国家資格である〈測量士・測量士補〉を目指す者が「選択・測量」を履修しています。

「測量」では、距離測量に始まり、高さを測る水準(すいじゅん)測量。角度を測る角測量などを専門の器械を使って実習中心に学びます。三角関数や比などの応用計算も必要となるため、関数電卓の操作に関する〈計算技術検定〉にも取り組み、全員が3級以上取得を目標に数学の学び直しなども行います。

「測量」では、距離測量に始まり、高さを測る水準(すいじゅん)測量。角度を測る角測量などを専門の器械を使って実習中心に学びます。三角関数や比などの応用計算も必要となるため、関数電卓の操作に関する〈計算技術検定〉にも取り組み、全員が3級以上取得を目標に数学の学び直しなども行います。

農業土木科で学ぶ「農業と環境」

改めて農業土木科の学習内容や様々な活動について載せていきたいと思います。まずは農業高校生なら誰しもが学ぶ基礎科目「農業と環境」についてご紹介します。農業土木科ならではの様々な実習を行っています。

①栽培学習

農作物を育てる場所は田畑であったり、果樹園であったり。そのほとんどの場所は土木の力で、量も質も高い状態で生産しやすいように維持管理されています。土の状態や水の流れ、日照条件や病害虫や雑草などなど…実際に生産活動をしてみないと見えない土木がたくさんあります。そのためトウモロコシやジャガイモ、ハクサイ、ダイコンなど、季節毎の野菜や栃木市で生まれた巴波桜など、実際に栽培学習を行います。もちろん加工実習までやりますよ。

②環境学習

他の学科ではなかなかやらないような、生物調査や植生調査を行います。学校周辺の自然状態をGIS(地理空間情報)という技術を使ってマッピングしたり、ドングリ苗木を育てて植樹活動を行ったりもします。

③命を学ぶ学習

土木は工事段階から、できあがりの状態(施設や構造物など)において、自身の命を守り且つ市民の命を預かる学問です。そのため毎年、生命の尊さや感謝の心を学ぶためにニワトリの解体実習を行っています。

他にも、地域の環境課題・社会問題(例として耕作放棄地や放置ため池)などについて学び、

2・3年次の課題解決学習に向けた取り組みも行っています。毎年3年生にアンケートを取ってみると、3年間で印象に残っている授業の上位にあげられる科目です。

①栽培学習

農作物を育てる場所は田畑であったり、果樹園であったり。そのほとんどの場所は土木の力で、量も質も高い状態で生産しやすいように維持管理されています。土の状態や水の流れ、日照条件や病害虫や雑草などなど…実際に生産活動をしてみないと見えない土木がたくさんあります。そのためトウモロコシやジャガイモ、ハクサイ、ダイコンなど、季節毎の野菜や栃木市で生まれた巴波桜など、実際に栽培学習を行います。もちろん加工実習までやりますよ。

②環境学習

他の学科ではなかなかやらないような、生物調査や植生調査を行います。学校周辺の自然状態をGIS(地理空間情報)という技術を使ってマッピングしたり、ドングリ苗木を育てて植樹活動を行ったりもします。

③命を学ぶ学習

土木は工事段階から、できあがりの状態(施設や構造物など)において、自身の命を守り且つ市民の命を預かる学問です。そのため毎年、生命の尊さや感謝の心を学ぶためにニワトリの解体実習を行っています。

他にも、地域の環境課題・社会問題(例として耕作放棄地や放置ため池)などについて学び、

2・3年次の課題解決学習に向けた取り組みも行っています。毎年3年生にアンケートを取ってみると、3年間で印象に残っている授業の上位にあげられる科目です。

※全国農業クラブマスコット

《のうくっく》は本校卒業生が制作

《のうくっく》は本校卒業生が制作

4

6

8

0

1

3

5