文字

背景

行間

学校日誌

2021年6月の記事一覧

アグリカレッジ2021 第3回

アグリカレッジ2021の第3回が開催されました。

第3回のテーマは 「卵子と精子の様々な出会い」でした。

お昼を挟んで第3回は講義の後、宇都宮大学農場に宇都宮大学スクールバスにて移動して研究室と農場の見学となりました。

ご指導いただきましたのは宇都宮大学農学部附属農場 農場長 長尾先生でした。

附属農場の紹介では、ディズニーシーとディズニーランドを合わせたぐらいの面積である約102ヘクタールの広さを持つ国内最大の大学附属農場であることや、生産物の販売についてもふれられていました。

動物と人間との関係性、家畜(食・衣・役)野生動物、家畜、伴侶動物、実験動物など、特に動物について学習する機会の多くない学科で学習する皆さんについては、視野を広げるきっかけとなったのではないでしょうか。

講義の後はバスに分乗して農場まで移動し研究室での見学・採卵体験と農場の見学となりました。

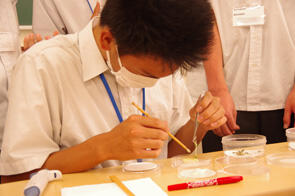

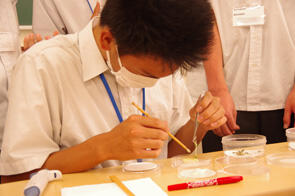

と蓄場からいただいてきた卵巣から注射器にて実際に卵子を採取するという貴重な体験ができました。

卵巣・黄体や動物のホルモンについて実物を見ながら話を聞くと大変わかりやすかったですが、受講生のみなさんはいかがだったでしょうか?

採取した卵子を双眼実体顕微鏡で観察し、その後の培養に適した卵子について、細胞質の色合い等のお話を聞くことができました。

続いてはマイクロマニュピレーターの操作体験です。

卵子はゴムまりのようにとても柔軟であることがわかりました。研究室の方は精子1つをガラス管に捕らえて、卵子の中に送り込める技術をお持ちということでした。職人芸の世界ですね。憧れます。

こうしてIVF(インビトロ(試験管)受精)された卵子は細胞分裂を開始し、胚が形成されていくこわけですね。

農場見学では、放牧飼養により管理されている乳牛は現在希少になっていることや、農場の見学者が非常に多いこともあり、牛群は人に慣れている事、牛舎の換気の工夫、精液がどのように調整され、保存されているのかや、AI(人工授精)のやり方などをご指導いただきました。

畜産を勉強している受講生が学校との違いを口にしていました。将来は附属農場で学習できるようになるといいですね。

第3回のテーマは 「卵子と精子の様々な出会い」でした。

お昼を挟んで第3回は講義の後、宇都宮大学農場に宇都宮大学スクールバスにて移動して研究室と農場の見学となりました。

ご指導いただきましたのは宇都宮大学農学部附属農場 農場長 長尾先生でした。

附属農場の紹介では、ディズニーシーとディズニーランドを合わせたぐらいの面積である約102ヘクタールの広さを持つ国内最大の大学附属農場であることや、生産物の販売についてもふれられていました。

動物と人間との関係性、家畜(食・衣・役)野生動物、家畜、伴侶動物、実験動物など、特に動物について学習する機会の多くない学科で学習する皆さんについては、視野を広げるきっかけとなったのではないでしょうか。

講義の後はバスに分乗して農場まで移動し研究室での見学・採卵体験と農場の見学となりました。

と蓄場からいただいてきた卵巣から注射器にて実際に卵子を採取するという貴重な体験ができました。

卵巣・黄体や動物のホルモンについて実物を見ながら話を聞くと大変わかりやすかったですが、受講生のみなさんはいかがだったでしょうか?

採取した卵子を双眼実体顕微鏡で観察し、その後の培養に適した卵子について、細胞質の色合い等のお話を聞くことができました。

続いてはマイクロマニュピレーターの操作体験です。

卵子はゴムまりのようにとても柔軟であることがわかりました。研究室の方は精子1つをガラス管に捕らえて、卵子の中に送り込める技術をお持ちということでした。職人芸の世界ですね。憧れます。

こうしてIVF(インビトロ(試験管)受精)された卵子は細胞分裂を開始し、胚が形成されていくこわけですね。

農場見学では、放牧飼養により管理されている乳牛は現在希少になっていることや、農場の見学者が非常に多いこともあり、牛群は人に慣れている事、牛舎の換気の工夫、精液がどのように調整され、保存されているのかや、AI(人工授精)のやり方などをご指導いただきました。

畜産を勉強している受講生が学校との違いを口にしていました。将来は附属農場で学習できるようになるといいですね。

アグリカレッジ2021 第2回が開催されました

アグリカレッジ2021の第2回が開催されました。

第2回のテーマは 「植物から学ぶ、生きる秘密」でした。

第2回は、バイオサイエンス教育センターの謝先生から生命は持続的にエネルギーを取り入れないと生きていけないが、(大きくとらえると)エネルギーの総量には変化が無く、光のエネルギーが化学結合のエネルギーに変換され(光合成)、化学結合のエネルギーを別の化学エネルギーに変換している(呼吸)、この生命の営みが持続的に続いているというような内容の講義がありました。

光合成について明反応・暗反応の話がありました。二酸化炭素を固定する反応系(暗反応)と、光の力で水を分解して水素と酸素にして、水素受容体の還元と化学エネルギー(ATP)の合成を行う明反応、そして、不要な酸素が排出されるわけですが、この機会に復習(予習?)していただければと思います。

講義の後はお待ちかねの実験・実習です。

バイオサイエンス教育研究センター棟にて、ジベレリンとアブシジン酸で処理することで発芽にどのような影響があるのか、あわせて、マイクロピペットの使い方について実験・実習となりました。

マイクロピペットの使い方についてはマスターできたのではないかと思います。

液体を完全に吸い終わるまでにチップの先端を液面から引き上げている人はいませんでしたか?親指をあげるときに、上腕もあがってしまう人がいるように見受けられました。

アブシジン酸は試薬として購入すると結構高価だったように記憶しているのですが、ジベレリンは農薬として種なしブドウの処理やシクラメンの開花促進等、授業の中で触れたことがある人も多かったのではないかと思います。今回分注されていた原液は500ppmでした。巨峰や藤稔などのいわゆる巨峰系4倍体の品種では25ppmで浸せき処理、シクラメンでは1鉢あたり1~5ppm2~5mL処理ですから原液はTAの大学院生の方がおっしゃっていたように、結構高濃度だということがわかりますね。

大学院生の方はオオムギのストリゴラクトンの構造について研究されているとのことでした。ストリゴラクトンの分子的な多様性、植物間の保存がどの程度されているのか、今後明らかにされていくのでしょう。どのような変化が起きているのか大変興味深いです。

第2回のテーマは 「植物から学ぶ、生きる秘密」でした。

第2回は、バイオサイエンス教育センターの謝先生から生命は持続的にエネルギーを取り入れないと生きていけないが、(大きくとらえると)エネルギーの総量には変化が無く、光のエネルギーが化学結合のエネルギーに変換され(光合成)、化学結合のエネルギーを別の化学エネルギーに変換している(呼吸)、この生命の営みが持続的に続いているというような内容の講義がありました。

光合成について明反応・暗反応の話がありました。二酸化炭素を固定する反応系(暗反応)と、光の力で水を分解して水素と酸素にして、水素受容体の還元と化学エネルギー(ATP)の合成を行う明反応、そして、不要な酸素が排出されるわけですが、この機会に復習(予習?)していただければと思います。

講義の後はお待ちかねの実験・実習です。

バイオサイエンス教育研究センター棟にて、ジベレリンとアブシジン酸で処理することで発芽にどのような影響があるのか、あわせて、マイクロピペットの使い方について実験・実習となりました。

マイクロピペットの使い方についてはマスターできたのではないかと思います。

液体を完全に吸い終わるまでにチップの先端を液面から引き上げている人はいませんでしたか?親指をあげるときに、上腕もあがってしまう人がいるように見受けられました。

アブシジン酸は試薬として購入すると結構高価だったように記憶しているのですが、ジベレリンは農薬として種なしブドウの処理やシクラメンの開花促進等、授業の中で触れたことがある人も多かったのではないかと思います。今回分注されていた原液は500ppmでした。巨峰や藤稔などのいわゆる巨峰系4倍体の品種では25ppmで浸せき処理、シクラメンでは1鉢あたり1~5ppm2~5mL処理ですから原液はTAの大学院生の方がおっしゃっていたように、結構高濃度だということがわかりますね。

大学院生の方はオオムギのストリゴラクトンの構造について研究されているとのことでした。ストリゴラクトンの分子的な多様性、植物間の保存がどの程度されているのか、今後明らかにされていくのでしょう。どのような変化が起きているのか大変興味深いです。

華道部による生け花

校内では、正面玄関や生徒昇降口で華道部による生け花が飾ってありますので、気づいたら立ち止まってご鑑賞下さい。

職員講習会(エピペン)

エピペン講習会

6月15日(火)、放課後の時間を使いエピペン講習会を実施しました。現代では、様々なアレルギーがあり、誤ってアレルギー反応が出る食材を口にしてしまうとアナフィラキシーショックを起こし、場合によっては命に関わる場合もあります。

6月15日(火)、放課後の時間を使いエピペン講習会を実施しました。現代では、様々なアレルギーがあり、誤ってアレルギー反応が出る食材を口にしてしまうとアナフィラキシーショックを起こし、場合によっては命に関わる場合もあります。

<講習会の様子>

万が一生徒がアレルギー反応を起こした時に備え、今回の講習ではエピペンについての説明と、実際にエピペンを打つまでの流れをグループごとに分け、演習を行いました。

実際にこの様な状況になっても、冷静に対応できるように職員一同努めて参りたいと思います。

実際にこの様な状況になっても、冷静に対応できるように職員一同努めて参りたいと思います。

宇都宮大学アグリカレッジが開講されました

宇都宮大学アグリカレッジ2021

6月12日(土)宇都宮大学アグリカレッジ2021が開講されました。

本年度は県内農業関係高校7校から希望者が募集され、実施委員会に認められた生徒35名が宇都宮大学で全9回にわたる講座を受講することになります。

本年度・次年度は本校が事務局ということもあり、開講式では本校校長・生徒代表による挨拶がありました。

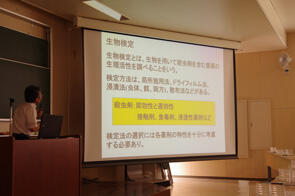

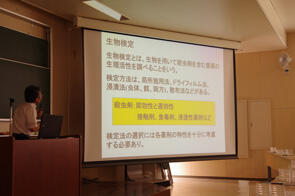

開講式に続いて第1回目「殺虫剤抵抗性」のテーマで宇都宮大学農学部生物資源科学科の園田先生による講義・実験が行われました。

殺虫剤とIRACコードや、ターゲットとしている昆虫の体の部位は神経と筋肉で8割にのぼること、神経に作用する農薬の一つである合成ピレスロイド剤はナトリウムチャネルを開放したままにする性質があること、昆虫に対する実験法等スライドを用いて講義があった後、今回は合成ピレスロイド抵抗性のコナガと感受性のコナガを用いた実験が展開されました。

昆虫が殺虫剤への抵抗性を獲得する方法として講義の中では、ターゲット部位の遺伝的変異や、殺虫剤分子への分解能力の獲得が挙げられていましたが、ター別途部位の遺伝的な変異は殺虫剤の効果を劇的に弱めるというお話がありました。

殺虫剤を実際に使用している生徒のみなさんは多くないと思いますが、同席していた私自身は、IPMに心がけてはいますが、殺虫剤を使用する機会には講義の中でもありました選択性の高いジアミド系や、フロニカミドを利用する機会がありますが、IRACコードを参考にローテーションを組み立てて適切な防除をしていきたいと思いを新たにしました。

受講生のみなさんにとってはすこしレベルの高い話だったかもしれませんが、大学での授業の雰囲気を知ることができたのではないかと思います。

次回は第2回:植物から学ぶ、生きる秘密、第3回:卵子と精子の様々な出会いの2つの講座になります。どのような講義・実験が展開されるのか楽しみですね。

6月12日(土)宇都宮大学アグリカレッジ2021が開講されました。

本年度は県内農業関係高校7校から希望者が募集され、実施委員会に認められた生徒35名が宇都宮大学で全9回にわたる講座を受講することになります。

本年度・次年度は本校が事務局ということもあり、開講式では本校校長・生徒代表による挨拶がありました。

開講式に続いて第1回目「殺虫剤抵抗性」のテーマで宇都宮大学農学部生物資源科学科の園田先生による講義・実験が行われました。

殺虫剤とIRACコードや、ターゲットとしている昆虫の体の部位は神経と筋肉で8割にのぼること、神経に作用する農薬の一つである合成ピレスロイド剤はナトリウムチャネルを開放したままにする性質があること、昆虫に対する実験法等スライドを用いて講義があった後、今回は合成ピレスロイド抵抗性のコナガと感受性のコナガを用いた実験が展開されました。

昆虫が殺虫剤への抵抗性を獲得する方法として講義の中では、ターゲット部位の遺伝的変異や、殺虫剤分子への分解能力の獲得が挙げられていましたが、ター別途部位の遺伝的な変異は殺虫剤の効果を劇的に弱めるというお話がありました。

殺虫剤を実際に使用している生徒のみなさんは多くないと思いますが、同席していた私自身は、IPMに心がけてはいますが、殺虫剤を使用する機会には講義の中でもありました選択性の高いジアミド系や、フロニカミドを利用する機会がありますが、IRACコードを参考にローテーションを組み立てて適切な防除をしていきたいと思いを新たにしました。

受講生のみなさんにとってはすこしレベルの高い話だったかもしれませんが、大学での授業の雰囲気を知ることができたのではないかと思います。

次回は第2回:植物から学ぶ、生きる秘密、第3回:卵子と精子の様々な出会いの2つの講座になります。どのような講義・実験が展開されるのか楽しみですね。