文字

背景

行間

真岡工業高校NEWS

工業技術基礎 配線テスト

「電子科1年生 配線テストにチャレンジ!」

~ 計測実習の集大成として配線テストを実施 ~

期 日 : 令和3年11月19日(金) 9:00~11:50

会 場 : 栃木県立真岡工業高等学校 電子棟3階 計測実習室

内 容 : 計測実習のまとめとして一人一人配線し測定する試験です。

試験形式は、3班に分け試験時間は30分で行います。

いつもの実習と違い緊張感を持ちながら配線、測定に真剣

に取り組くんでいました。

担当の先生からの説明 試験前の緊張感

測定データの計算中 配線中

生産機械科1年 「溶接実習」 4週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「溶接実習」4週目の様子をご紹介します。

1年生の「溶接実習」では一人一個ペン立てを作成するために鉄板を削り、溶接を行っていきます。4週目となる今回はガス溶接の復習を行った後、簡単な練習を行い、3週目で作成した部品の溶接を行っていきます。

3週目の実習から時間があいているため、まずはガス溶接機の取扱と炎の作り方を復習していきます。

炎の作り方を復習する様子

次に実際に鉄板に炎を当て、溶接の練習をおこなっていきます。

溶接の練習をする様子

練習で作成した部品(2枚の板を直角に溶接)

練習が終わると、3週目で作成した部品を使用して実際に溶接で組み立てていきます。このとき溶接の熱で材料が溶け落ちたり、曲がったりしないように注意して作業を進めました。

部品を溶接で組み立てる様子

組みあがったペン立て(正面から見た様子)

組みあがったペン立て(上から見た様子)

次回はこのペン立てに底板を溶接で組付けていきます。

次回投稿は11/26に生産機械科1年生の実習の様子をご紹介いたします。

真岡中学校「マイ・チャレンジ体験学習」受け入れ

真岡中学校「マイ・チャレンジ体験学習」受け入れ

11月16日(火)から11月18日(木)の3日間、真岡中学校の「マイ・チャレンジ体験学習」として、中学2年生2名が本校に来校しました。

学校公仕業務の体験ということで、落ち葉の清掃や剪定枝の片付け、給油や蛍光灯の交換の補助などの環境整備活動に取り組んでもらいました。

最終日の午後には、本校の機械科・生産機械科・建設科・電子科の各科の見学も実施しました。

参加した中学生からは、「大変だったけれども、とてもやりがいのある仕事だった」、「働くことの大変さがよく分かった」などの感想が寄せられました。

この体験学習が、今後の自己の在り方や生き方を見つめるための一助となれば幸いです。

3日間、お疲れ様でした。

生産機械科2年 溶接実習 4週目

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「溶接実習」の4週目についてご紹介いたします。

今回は、ガス溶接による鉄板の接合を行いました。

鉄板を二枚縦に並べる「突き合わせ」という溶接を行いました。

今回溶接したものは7週目の実習で「引張試験」を行い強度を測定します。

うまく溶接できてないと強度がでません。

ガス溶接の様子

次回は11月19日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

生産機械科1年 「電気実習」 6週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気実習」6週目の様子をご紹介します。

「電気実習」の後半では一人一台ミニマイコンカーを製作していきます。6週目となる今回はミニマイコンカーを完成させてプログラム学習を行っていきます。

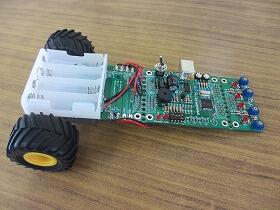

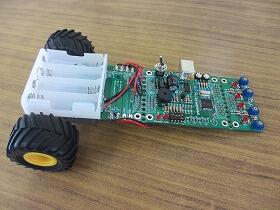

最終的に出来上がるミニマイコンカー

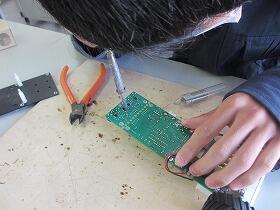

まずは前回作成した基盤に、光に反応するセンサー等を取り付けていきます。ミニマイコンカーはこのセンサーで路面の反射光を読み取り、ライントレース(白線に沿って走行)することができます。繊細な部品なので慎重にハンダ付けを行っていきます。

基板にセンサー等をハンダ付けする様子

続いて、電池ボックスとギヤボックス、モータ、タイヤを取り付け、ミニマイコンカーを完成させていきます。この段階までくるとミニマイコンカーの形が見えてくるため、生徒は夢中になって組み立てていきます。

部品を取り付ける様子

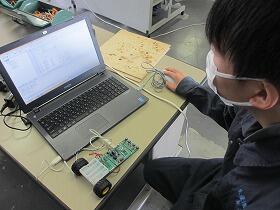

ミニマイコンカーが完成しました。ここで正常にプログラムを書き込みができるかの確認も含めてプログラム学習を行っていきます。このミニマイコンカーはケーブルを使用してパソコンと接続することによりプログラムを書き込むことができます。

本日完成したミニマイコンカー

パソコンと接続してプログラムを確認する様子

次回はこのミニマイコンカーを使用した、制御マイコン実習に入っていきます。実際に自分でプログラミングを行いながらコースを走らせる実習となります。

次回投稿は11/16に生産機械科2年生の実習の様子をご紹介いたします。

生産機械科2年 機械仕上実習 7週目

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の7週目についてご紹介いたします。

6・7週目の実習では旋盤で独楽(こま)を製作します。

持ち手の部分の「外径切削」や地面と接触する尖った部分「テーパー加工」を学習します。

「テーパー加工」は刃物をセットしている台をナナメにすることで、製作物を円錐状に削ります。

実習の最後には製作した独楽がどれだけ長く回せるか、誰の独楽が強いのか対戦をしました。

旋盤加工状況 テーパー加工

独楽の対戦 製作した独楽

次回は11月12日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

生産機械科3年 材量計測実習 4週目

生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「材料計測実習」4週目の様子をご紹介します。

今回は金属材料の「伸び率」と「絞り率」について学習しました。下図の引張り試験機で引張り強さを測定した材料を使用しました。

引張り試験機

材料試験片

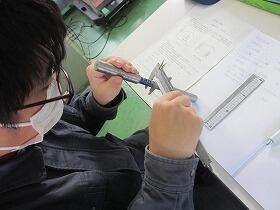

ノギスを用いて、試験前後の全長と破断面の直径を測定し、「伸び率」と「絞り率」を計算しました。

測定の様子

次回は11/9(火)に生産機械科2年生の実習をご紹介いたします。

生産機械科1年 「電気実習」 5週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気実習」5週目の様子をご紹介します。

「電気実習」の後半では一人一台ミニマイコンカーを製作していきます。5週目となる今回は残りの電子部品と電池ボックス、電線等を取り付けていきます。

最終的に出来上がるミニマイコンカー

まずは前回取り付けることの出来なかった残りの電子部品と電池ボックスに接続するための電線をハンダ付けしていきます。

基板に電線をハンダ付けする様子

電線のハンダ付けが終わったところで、電池ボックスを基板に取り付けていきます。電池ボックスが取付終わったら、電線と電池ボックスをハンダ付けして繋いでいきます。これで電池ボックスから基板に電気が送れるようになりました。

電池ボックスを取り付ける様子

次回はギヤボックスとタイヤを取り付け、ミニマイコンカーを完成させます。その後、プログラミングの学習を行っていきます。

次回投稿は11/8に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

キャリア形成支援事業【建設科】

令和3年度キャリア形成支援事業の実施【建設科2年】

10月21日(木)、本校を会場にキャリア形成支援事業を実施しました。

今年度も『専門工事業の理解』をテーマに、5業種の技術者の方々を招き、班ごとの体験活動をさせていただきました。

現2年生は、昨年度の現場見学会や今年度のインターンシップも中止となった中、貴重な現場での作業の様子を知る機会となり、専門工事の魅力と職人の方々の技術を身近に感じることができた充実した活動となりました。

【参加業者】

・株式会社大勝建設 :足場工事

・株式会社英和技研 :左官工事

・(一社)日本型枠工事業協会 栃木支部:型枠工事

・株式会社カネダ :鉄筋工事

・株式会社大場工業 :鉄筋工事

・株式会社石野内装 :内装工事

【生徒のコメント】

私たちはこの「キャリア形成支援事業」を通して、様々な種類の建設業の職種を経験させていただき、その魅力や大変なところなどを知ることができ、頑張れば、頑張るほど仕事のやりがいが感じられると実感することが出来ました。今回の体験を参考に、これからの進路選択に生かしていきたいと思います。

建設科2年 福田結菜

建設業安全教育

令和3年10月20日(水)に建設業労働災害防止協会栃木県支部より橋爪良行 様を講師に迎え、建設科2年生を対象に「建設業の安全衛生教育」をテーマに講話をいただきました。

新型コロナウイルス感染症の影響により昨年度の現場見学会や11月に予定されていたインターンシップも中止となってしまいましたが、現場での様々な事故事例とその要因等について、安全管理の面から分かり易く説明していただき、大変貴重な経験となりました。