文字

背景

行間

真岡工業高校NEWS

生産機械科1年 「旋盤実習」 6週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」6週目の様子をご紹介します。

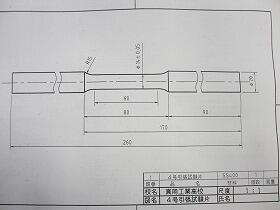

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。6週目となる今回は段差をつけた材料を滑らかに仕上げていきます。

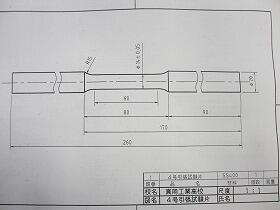

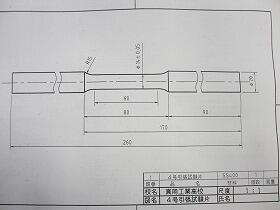

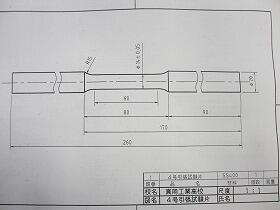

製作する4号試験片の図面

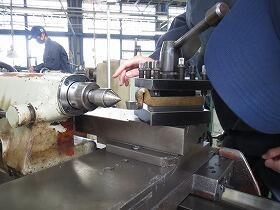

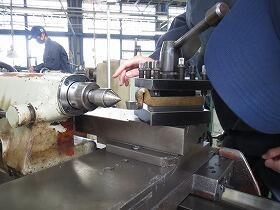

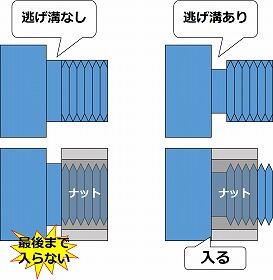

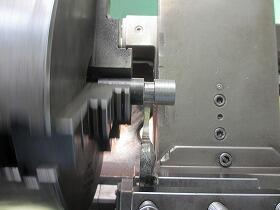

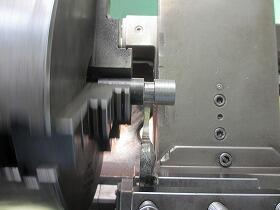

まずはいつも通り、材料を削るためにバイト(刃物)を取り付けていきます。6週目にもなると生徒の手つきも慣れ、スピードも上がっているのがわかります。今回は段差を滑らかにするために刃先が丸くなっている特殊なバイト(刃物)を取り付けました。

バイト(刃物)の高さを確認する様子

高さが確認できたところで材料を取り付け、段差を滑らかになるまで削っていきます。このとき材料と刃物に大きな摩擦が発生することを防ぐために、切削油(摩擦を少なくして削りやすくする油)を塗りながら削っていきます。

段差を滑らかに削る様子

段差を滑らかに仕上げた後、全体の太さを目標値(直径14mm)に仕上げていきます。ここで寸法公差(目標値に対し許される誤差の範囲)を意識しながら生徒は13.95mm~14.05mmの間に入るように慎重に削っていきます。

全体の寸法を調整する様子

最後に、出来上がりの寸法を確認して終了となります。今回作成したこの部品は今後の実習で使用することとなります。

次回投稿は10/18に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」6週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。6週目となる今回は段差をつけた材料を滑らかに仕上げていきます。

製作する4号試験片の図面

まずはいつも通り、材料を削るためにバイト(刃物)を取り付けていきます。6週目にもなると生徒の手つきも慣れ、スピードも上がっているのがわかります。今回は段差を滑らかにするために刃先が丸くなっている特殊なバイト(刃物)を取り付けました。

バイト(刃物)の高さを確認する様子

高さが確認できたところで材料を取り付け、段差を滑らかになるまで削っていきます。このとき材料と刃物に大きな摩擦が発生することを防ぐために、切削油(摩擦を少なくして削りやすくする油)を塗りながら削っていきます。

段差を滑らかに削る様子

段差を滑らかに仕上げた後、全体の太さを目標値(直径14mm)に仕上げていきます。ここで寸法公差(目標値に対し許される誤差の範囲)を意識しながら生徒は13.95mm~14.05mmの間に入るように慎重に削っていきます。

全体の寸法を調整する様子

最後に、出来上がりの寸法を確認して終了となります。今回作成したこの部品は今後の実習で使用することとなります。

次回投稿は10/18に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

第71回栃木県児童生徒発明工夫展覧会【金賞】【銀賞】を受賞

第71回栃木県児童生徒発明工夫展覧会【金賞】【銀賞】を受賞

71回栃木県児童生徒発明工夫展覧会  入賞

入賞

令和3(2021)年10月8日(金)~10月10日(日)栃木県産業技術センターにて第71回栃木県児童生徒発明工夫展覧会が開催されました。

本校より、機械科課題研究で作成したコロナ禍におけるトイレに関する作品2点を出品し、それぞれ【金賞】【銀賞】を受賞しました。

なお、金賞を受賞した作品は、栃木県発明協会より推薦され、全日本学生児童発明くふう展へ出品する予定です。

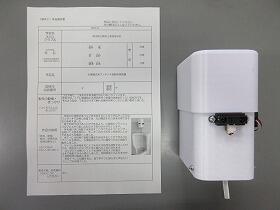

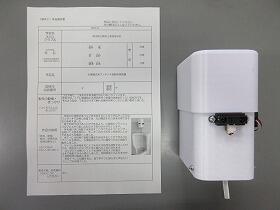

【金賞】小便器洗浄ワンタッチ自動変換装置

【金賞】小便器洗浄ワンタッチ自動変換装置

※押しボタン式洗浄バルブの上から差し込むだけで自動洗浄となる装置です。

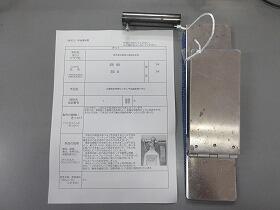

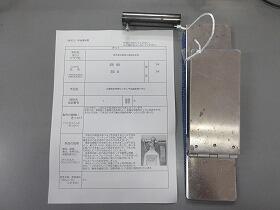

【銀賞】大便器洗浄用ワンタッチ足踏変換ペダル

【銀賞】大便器洗浄用ワンタッチ足踏変換ペダル

※大便器洗浄用レバーに差し込むだけで、足踏み式に変換できます。

令和3(2021)年10月8日(金)~10月10日(日)栃木県産業技術センターにて第71回栃木県児童生徒発明工夫展覧会が開催されました。

本校より、機械科課題研究で作成したコロナ禍におけるトイレに関する作品2点を出品し、それぞれ【金賞】【銀賞】を受賞しました。

なお、金賞を受賞した作品は、栃木県発明協会より推薦され、全日本学生児童発明くふう展へ出品する予定です。

※押しボタン式洗浄バルブの上から差し込むだけで自動洗浄となる装置です。

※大便器洗浄用レバーに差し込むだけで、足踏み式に変換できます。

生産機械科1年 「旋盤実習」 5週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」5週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。5週目となる今回は黒皮剥きをおこなった材料の中央を直径14.5mmになるまで削っていきます。この際、滑らかに仕上げるために1mmずつ段差をつけて削っていきます。

製作する4号試験片の図面

まずは削る箇所にケガキ(目印となる線を描く事)を行うために、青い塗料を使用して色をつけていきます。色がついたところでハイトゲージを使用しケガキをいれていきます。

青い塗料で色をつける様子

ハイトゲージでけがく様子

ケガキをつけたところまで削っていきます。目標値になるように何度も計測を行い、生徒が自分で切り込み量を設定して削っていきます。

目標値まで削る様子

次回投稿は10/11に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」5週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。5週目となる今回は黒皮剥きをおこなった材料の中央を直径14.5mmになるまで削っていきます。この際、滑らかに仕上げるために1mmずつ段差をつけて削っていきます。

製作する4号試験片の図面

まずは削る箇所にケガキ(目印となる線を描く事)を行うために、青い塗料を使用して色をつけていきます。色がついたところでハイトゲージを使用しケガキをいれていきます。

青い塗料で色をつける様子

ハイトゲージでけがく様子

ケガキをつけたところまで削っていきます。目標値になるように何度も計測を行い、生徒が自分で切り込み量を設定して削っていきます。

目標値まで削る様子

次回投稿は10/11に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

生産機械科2年 機械仕上実習 4週目

生産機械科2年 実習紹介!!

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の4週目についてご紹介いたします。

機械仕上実習の後半では、旋盤加工における重要な要素である「突っ切り」「ねじ切り加工」「テーパ加工」などについて学習します。

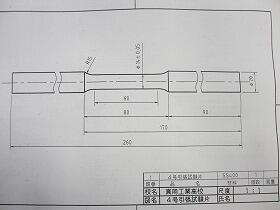

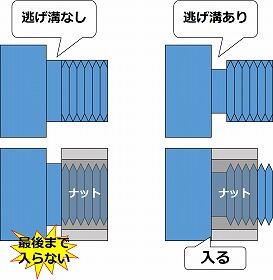

旋盤でねじの山を削り出す「ねじ切り加工」を行うとネジの頭部分までは削ることがきません。

そのためネジの頭の下に「逃げ溝」をつくることでネジを最後まで締めることができるようになります。

逃げ溝加工

今回はその「逃げ溝加工」の「突っ切り」と外径切削を行いました。

逃げ溝加工状況

次回、ねじ切り加工を行います。

さて、次回は10月8日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の4週目についてご紹介いたします。

機械仕上実習の後半では、旋盤加工における重要な要素である「突っ切り」「ねじ切り加工」「テーパ加工」などについて学習します。

旋盤でねじの山を削り出す「ねじ切り加工」を行うとネジの頭部分までは削ることがきません。

そのためネジの頭の下に「逃げ溝」をつくることでネジを最後まで締めることができるようになります。

逃げ溝加工

今回はその「逃げ溝加工」の「突っ切り」と外径切削を行いました。

逃げ溝加工状況

次回、ねじ切り加工を行います。

さて、次回は10月8日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

生産機械科3年 機械仕上げ実習 3週目

生産機械科3年実習紹介!!

本日は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「機械仕上げ実習」3週目の様子をご紹介します。

「機械仕上げ実習」の3週目は旋盤やホブ盤で加工を行った歯車文鎮の表面を加工しました。

歯車文鎮

下図の工作機械は平面研削盤と呼ばれ、砥石で金なめ滑らか滑らかに加工するものです。

平面研削盤

始めて使用する工作機械であったため、不慣れな様子もありましたが、落ち着いて作業を行うことができました。

次回投稿は10/5に生産機械科2年生の実習の様子をご紹介いたします。

本日は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「機械仕上げ実習」3週目の様子をご紹介します。

「機械仕上げ実習」の3週目は旋盤やホブ盤で加工を行った歯車文鎮の表面を加工しました。

歯車文鎮

下図の工作機械は平面研削盤と呼ばれ、砥石で金なめ滑らか滑らかに加工するものです。

平面研削盤

始めて使用する工作機械であったため、不慣れな様子もありましたが、落ち着いて作業を行うことができました。

次回投稿は10/5に生産機械科2年生の実習の様子をご紹介いたします。

生産機械科1年 「旋盤実習」 4週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」4週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。4週目となる今回は前半の実習の復習から始まります。

製作する4号試験片の図面

復習をしながら4号試験片の製作を進めていきます。前半の最後で学んだ自動送りも今回は最初から使用していきます。削る材料はSS400(一般構造用圧延鋼)と呼ばれる鋼材を使用します。

今回使用する材料

自動送りで削った様子

このあと、4号試験片の特徴であるくびれをつける作業に入っていきます。

次回投稿は10/4に生産機械科3年生の実習の様子を紹介いたします。

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」4週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。4週目となる今回は前半の実習の復習から始まります。

製作する4号試験片の図面

復習をしながら4号試験片の製作を進めていきます。前半の最後で学んだ自動送りも今回は最初から使用していきます。削る材料はSS400(一般構造用圧延鋼)と呼ばれる鋼材を使用します。

今回使用する材料

自動送りで削った様子

このあと、4号試験片の特徴であるくびれをつける作業に入っていきます。

次回投稿は10/4に生産機械科3年生の実習の様子を紹介いたします。

生産機械科2年 制御実習 7週目

生産機械科2年 実習紹介!!

本日は生産機械科2年において実習が行われました。今回は「制御実習」の7週目の様子についてご紹介いたします。

今回は「インターロック回路」「タイマ回路」の復習と応用を学習しました。

インターロック回路

クイズ番組の早押しボタンのような、

1つが動作していると他のものが動作しないようにする回路です。

今回は4つのボタンと4つのランプを使い早押しボタンを作り学習しました。

タイマ回路

タイマサイクル回路やフリッカ回路の復習を行いました。

タイマサイクル回路

(ボタンを押すとランプが1秒ずつ光っていき最後に全消灯)

今回まで計7週間でPLCプログラムや機器の操作方法について学習しました。

来年度、3年生ではPCを使用したプログラム書き込みを行います。

さて、次回は10月1日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

本日は生産機械科2年において実習が行われました。今回は「制御実習」の7週目の様子についてご紹介いたします。

今回は「インターロック回路」「タイマ回路」の復習と応用を学習しました。

インターロック回路

クイズ番組の早押しボタンのような、

1つが動作していると他のものが動作しないようにする回路です。

今回は4つのボタンと4つのランプを使い早押しボタンを作り学習しました。

タイマ回路

タイマサイクル回路やフリッカ回路の復習を行いました。

タイマサイクル回路

(ボタンを押すとランプが1秒ずつ光っていき最後に全消灯)

今回まで計7週間でPLCプログラムや機器の操作方法について学習しました。

来年度、3年生ではPCを使用したプログラム書き込みを行います。

さて、次回は10月1日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

生産機械科1年 高大連携

生産機械科1年 高大連携実施

本日は生産機械科1年で高大連携が行われました。

講師として日本工業大学 先進工学部 ロボティクス学科 中里 裕一 教授にお越しいただき「次世代ロボット」をテーマに3時間の講義を行っていただきました。

前半ではロボットの定義や活用事例などについて身の回りのロボットを例に講義していただきました。講義の中では実際に教育用などで活躍しているロボットの実演も行っていただき、生徒は興味深々の様子でした。

ロボットについての講義の様子

教育用ロボットの実演の様子①

教育用ロボットの実演の様子②

後半ではセグウェイの実演と試乗会が行われ、初めて乗る生徒も乗りこなしていました。感染症対策のため試乗前には手指の消毒を行い、ヘルメットは帽子の上から被るなどの対策をしての試乗会となりました。

セグウェイ試乗会の様子

今回の講義を受け、生徒たちの中で将来の夢や、今後の授業・実習に対する姿勢に変化があることを期待します。

生産機械科2年 制御実習 6週目

生産機械科2年 実習紹介!!

本日は生産機械科2年が実習を行いました。今回は「制御実習」の6週目の様子についてご紹介いたします。

今回は「動作ランプ点灯」と「スタート条件」について学習しました。

動作ランプ点灯

周囲に動作の状況を伝えるためにランプを点灯させます。

今回はボタンを押してから停止するまでランプを点灯させ、

コンベアが動作中はランプを点滅させました。

また、点滅させる回路をフリッカ回路といいます。

スタート条件とは所定の位置にパレット(荷物)がないと動作しない回路です。

「コンベアの右端にパレットがあるときにのみ、動作をさせる」ことによって間違った位置からのスタートを防ぎます。

動作ランプ、スタート条件を組み込んだ動作

さて、次回は9月24日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

本日は生産機械科2年が実習を行いました。今回は「制御実習」の6週目の様子についてご紹介いたします。

今回は「動作ランプ点灯」と「スタート条件」について学習しました。

動作ランプ点灯

周囲に動作の状況を伝えるためにランプを点灯させます。

今回はボタンを押してから停止するまでランプを点灯させ、

コンベアが動作中はランプを点滅させました。

また、点滅させる回路をフリッカ回路といいます。

スタート条件とは所定の位置にパレット(荷物)がないと動作しない回路です。

「コンベアの右端にパレットがあるときにのみ、動作をさせる」ことによって間違った位置からのスタートを防ぎます。

動作ランプ、スタート条件を組み込んだ動作

さて、次回は9月24日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

hyper-QUに関する研修会

hyper-QUに関する研修会

9月14日(火)、本校視聴覚室にて職員対象に「hyper-QUに関する研修会」を実施いたしました。今年度は、総合教育センターより教育相談部指導主事の先生を講師として迎え、リモート形式での開催となりました。

講話では、1学期に生徒たちに行ったアンケート結果から分かることや各々のクラスの傾向、よりよいクラスとしていくためのアドバイス等、貴重な話を伺い大変有意義な時間となりました。生徒たちと共に、よりよいクラス、よりよい学校にしていく糧とできたらと思います。