文字

背景

行間

真岡工業高校NEWS

「プログラミング学習」出前授業

出前授業「プログラミング学習」

~Basic言語を用いたロボット制御~ 電子科

期 日 : 令和2年10月12日(月) 13:30~15:20 真岡市立真岡中学校

内 容 : 「計測・制御のプログラミング」と題してBasic言語を利用した制御プロ

グラミングを学習することを目標とし、今回で2年目の出前授業を真岡市

立真岡中学校の中学3年生を対象に真岡市教育委員会の協力により「プロ

グラミング学習」を実施した。

実施にあたり、本校の電子研究部の7名がアドバイザーとなり、中学生

に楽しく、プログラミング的な考え方を中心に実践するなどサポートしな

がら中学生に丁寧に教える姿には好感が持てた。

プログラミング学習の様子

生産機械科2年 溶接実習 4週目

生産機械科2年 実習紹介!

本日は生産機械科2年生において実習が行われました。今回は溶接実習の4週目についてご紹介いたします。

本日から3週に渡ってアーク溶接の内容を学習します。前半は復習を踏まえて、ガス溶接による鉄板の接合を行いました。

アーク溶接はガス溶接と比べてエネルギーが大きく、「高い温度」「深く、広い幅」で溶接を行うため、あらかじめ材料に加工を施します。ここでは「開先」と呼ばれる材料への加工を行いました。

開先を加工する様子

後半はアーク溶接の理論や、使用する機器の使い方について説明を受け、ノートをまとめて次回の予習を行いました。

説明を受ける様子

ノートをまとめる様子

今回はアーク溶接の理論について学びました。次週はいよいよアーク溶接を行います。

さて、次回は10月16日(金)生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

本日は生産機械科2年生において実習が行われました。今回は溶接実習の4週目についてご紹介いたします。

本日から3週に渡ってアーク溶接の内容を学習します。前半は復習を踏まえて、ガス溶接による鉄板の接合を行いました。

アーク溶接はガス溶接と比べてエネルギーが大きく、「高い温度」「深く、広い幅」で溶接を行うため、あらかじめ材料に加工を施します。ここでは「開先」と呼ばれる材料への加工を行いました。

開先を加工する様子

後半はアーク溶接の理論や、使用する機器の使い方について説明を受け、ノートをまとめて次回の予習を行いました。

説明を受ける様子

ノートをまとめる様子

今回はアーク溶接の理論について学びました。次週はいよいよアーク溶接を行います。

さて、次回は10月16日(金)生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科1年「制御・マイコン」実習5週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日10/9(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。

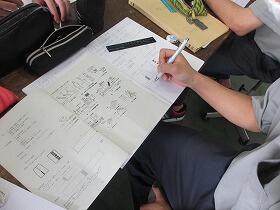

「制御・マイコン」実習の5週目では、直線と右カーブ・左カーブの混ざった複雑なコースを正確に走るようにモータの出力値を調整しながら何度もトライしていきます。

コース全体の様子

プログラム作成の様子

作成したプログラムの一部

最初は直線でもコースアウトしてしまうマシンが多く、直線を走らせる難しさを学びました。次の左カーブでも曲がりすぎや、大回りしてしまうマシンが多く、何度も繰り返しプログラムの修正行いました。マシンの置き方やスピード、モータの出力値など様々な条件を自ら考えて実習に望みました。

修正前の様子

修正後の様子

次回は光センサを用いてコースの白線を読み取りながら走るようにプログラミングを行います。

次回投稿は10/13(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

卒業生より測定器を寄贈していただきました!

卒業生より測定器の寄贈がありましたので、紹介させていただきます。

本校機械科第3回生にあたる大越秀夫様より、マイクロメータやシリンダーゲージ等の貴重な測定器を多数寄贈していただきました。

大きめのサイズから複雑な形状に用いる測定器も多くあり、学校の教育活動に大いに役立つものばかりです。授業や実習、資格試験の指導等に活用させていただきます。有難う御座いました!

本校機械科第3回生にあたる大越秀夫様より、マイクロメータやシリンダーゲージ等の貴重な測定器を多数寄贈していただきました。

大きめのサイズから複雑な形状に用いる測定器も多くあり、学校の教育活動に大いに役立つものばかりです。授業や実習、資格試験の指導等に活用させていただきます。有難う御座いました!

生産機械科マウスシールド

マウスシールド製作 飛沫防止対策

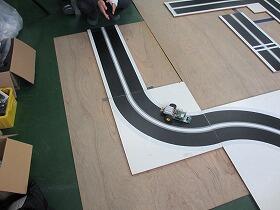

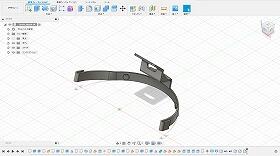

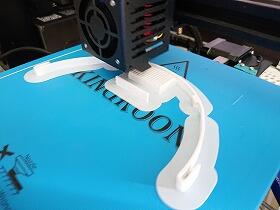

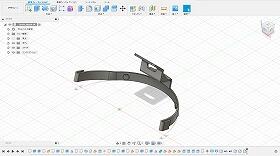

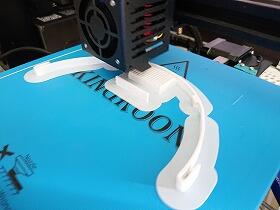

生産機械科の3年生が課題研究で3Dプリンタを使用しスマイルマスク(マウスシールド)を設計・製作しました。

3D CADを使用し設計

3Dプリンタで製作

完成したマウスシールド(正面)

完成したマウスシールド(横)

校名と科名を印字

生産機械科3年生の出身中学校へ寄贈し、恩師の先生方に使っていただければと、生徒たちが考案し製作しました。今後、真岡市内の中学校へ連絡を取らせていただき配布できればと考えています。本校では、実習や教室での座学において、機械系の職員が活用しています。声がこもらず生徒への指示や説明がしやすく大変助かっています。

生産機械科の3年生が課題研究で3Dプリンタを使用しスマイルマスク(マウスシールド)を設計・製作しました。

3D CADを使用し設計

3Dプリンタで製作

完成したマウスシールド(正面)

完成したマウスシールド(横)

校名と科名を印字

生産機械科3年生の出身中学校へ寄贈し、恩師の先生方に使っていただければと、生徒たちが考案し製作しました。今後、真岡市内の中学校へ連絡を取らせていただき配布できればと考えています。本校では、実習や教室での座学において、機械系の職員が活用しています。声がこもらず生徒への指示や説明がしやすく大変助かっています。