文字

背景

行間

動物科学科日誌

専門学校連携授業①【動物科学科】

先日、TBC学院国際ペット総合専門学校より久我先生とジャルくんにご来校いただきました。

今回は、3年生を対象に様々な種類のバリカンとその特徴、バリカンの刃の構造について実物を見せていただきながら授業をしていただきました。

久我先生のパートナーであるジャルくんに見本になってもらい、バリカンの当て方や保定の仕方について見学しました。ジャルくんはベアカットのため、体にバリカンを入れた後にカットで整えるそうです。

その後は、本校の実習犬ティアラの足裏の毛をバリカンで刈る体験をさせていただきました。いつもは大暴れのティアラも久我先生に教えていただいた保定法で安全にバリカンをかけることができました。

足裏や肛門回り、おなかを清潔に保つためにバリカンを入れる方法も教えていただいたので、これからの実習でも積極的に行っていきます!

また、最初に紹介していただいたバリカン数種類と、プードルのカットマネキンを自由に使わせてもらいました。

生徒たちが思い思いのデザインを話し合ってバリカンをかけていきました。

こちらが完成です。

【かわいらしさ】がテーマだそうです。体に数か所ハート型をデザインしました。耳も短めにして愛らしさを演出しています。

続いてこちらは【カッコよさ】がテーマです。こだわりのモヒカンと、体にダイヤ◇のデザインが入っています。

最後に、久我先生がハサミを使ってデザインしたハートに【クリッパー止め】(はみ出している毛をカットすること)を施してくださいました。くっきりしたハートがとてもかわいらしいですね。

久我先生、ジャルくんお忙しい中ご来校いただきありがとうございました!!

★新しい仲間が増えました★【動物科学科】

みなさんこんにちは!

社会動物コースに新たな仲間(犬)が増えました!

トイ・プードルの【くろまめ】ちゃん!足が長くてスレンダーな美人さんです!

今年度入学した一年生が名付け親になってくれました!

名前の由来は、黒い毛色とおまめのようなつぶらな瞳から、くろまめに決まったそうです。

ちょっぴり人見知りですが、慣れてくると甘えん坊で遊び好きな明るい性格の女の子です。

これから、生徒と一緒にたくさんのことを学んでいけたらいいですね!

まずは、【お座り】を練習中です!がんばれ~!!

インターンシップ報告会!【動物科学科】

昨日、動物科学科のインターンシップ報告会を行いました。

インターンシップは2学期に行われ、動物病院やペットショップ、和牛農家、ホームセンターなど様々な事業所に

お世話になりました。

2年生全員が一人ずつパワーポイントでスライドを作成し、1年生に発表しました。

インターンシップで学んだこと、反省したこと、大切だと思ったことなど、後輩たちへのアドバイスを交えながら

話してくれました。

1年生は2年生の話を聞いて「専門的な仕事への興味が増した」「コミュニケーションが大切だから日頃から挨拶を心掛けよう」

などと、進路への意識を高めていました。

2年生たちにとっても、人前で発表する機会はなかなかないため、自分たちでインターンシップの取り組みを振り返りながら

自分自身の進路実現に向けて非常に有意義な時間となりました。

今年度はコロナ禍もあり、事業所の皆様には大変お世話になりました。

今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

特別番組のTV放送情報【動物科学科】

動物科の和牛甲子園に向けた取り組みについて、昨年の秋からとちぎケーブルTVの密着取材を受けておりました。そしてこの度、番組が完成し、TV放送が決定いたしました。視聴できる環境にある方は是非ご覧ください!!

特別番組「和牛でつながる高校牛児~栃農生が歩む道~」

和牛甲子園で日本一を目指す、栃木農業高校生たちの様子を追うドキュメント番組。肥育活動や牛への想い・向き合い方など、インタビューを通して和牛に肥育に青春をかける高校生の様子をお伝えします。(ケーブルテレビHP原文掲載)

放送日時 3月13(月)~19日(日) 6:00~/14:30~/19:00~

放送チャンネル 栃木チャンネル111ch

和牛甲子園に出品したお肉販売・TV出演【動物科学科】

第6回和牛甲子園に出品したお肉の販売が決定いたしました。

2月19日(日)~

とりせん 栃木店、蔵の街店、大平店、佐野西店、助戸店、宝木店、細谷店の7店舗です。

この機会にぜひ栃農産「とちぎ和牛」をお買い求め下さい。

併せて、2月19日10時~とりせん栃木店にてPR活動を計画しております。

和牛甲子園入賞の様子がTVで放送される予定です。

2月14日(火)NHKとちぎ630 の中の「CATVわがまちだより」のコーナー(18:50前後を予定)

そちらもチェック下さい!!

☆専門学校連携授業⑧【動物科学科】

先日、つくば国際ペット総合専門学校より岡野先生、藤先生にご来校頂きました。

本校動物科学科2年生を対象にトレーニング実習のご指導をして頂きました。

今回のテーマは、犬との接し方(信頼関係の築き方)について教えていただき、基本的なポイントについて学習しました。

犬との接し方で特に重要なことは犬を「ほめる」ことであり、人が気にしないようなささいな行動にもほめてあげることが必要です。

基本的なポイントを押さえ実践です。

リーダーウォーク(犬が人に合わせて歩く)を実演していただき、私たちも練習しました。

多くのアドバイスを頂きありがとうございました。

今後に生かしていきたいと思います。

岡野先生、藤先生、寒い中ご丁寧にご指導いただきありがとうございました!!

今後の授業でも練習を続けて、成長した姿をまた見に来てください!

☆専門学校連携授業⑦【動物科学科】

先日、つくば国際ペット総合専門学校より北川先生、藤先生にご来校頂きました。

今回は本校動物科学科3年生を対象に「アニマルセラピー」についてご講義を頂きました。

アニマルセラピーとは、人の健康のために動物を介在させるといった意味を持ち、

肉体的にも精神的にも、そして社会的にもすべてが満たされた状態にあることを言います。

動物が人に与える効果や影響について説明して頂きました。

講義を頂いた後は、外に出て車いすに乗り、リスクマネジメントを考えながら

実習を行いました。

動物の適性評価で、しつけ技能テストや活動適性テスト等を実施し、

活動現場で起こりうる状況を考えながら体験しました。

本校動物科学科でもアニマルセラピーを実践できるよう様々な課題を

解決しながら実践していきたいです。

北川先生、藤先生、お忙しい中ご来校ありがとうございました!!

第6回和牛甲子園結果報告!!【動物科学科】

第6回和牛甲子園が1月19日、20日に品川で開催されました。全国から過去最多の40校が出場しました。

和牛甲子園は、「取組評価部門」と「枝肉評価部門」の2つの部門があり、総合評価1位を決める大会です。

〇取組評価…日頃の和牛飼育の取り組みを7分のプレゼンで発表し審査。(研究発表的なもの)

〇枝肉評価…出荷した牛の肉質を審査。

今年度は、栃木県勢初となる「取組評価部門」で優良賞(5位相当)を獲ることができました。

本校が発表した内容は、国産飼料を活用した研究と畜産物に対する消費者の理解醸成活動の2点についてです。審査員からは、県内6校の農業高校で共同研究している点、牛乳以外栃農産の給食(栃農給食DAY)の取り組みを評価いただきました。

肉質の方は、入賞に至らなかったものの、出荷した2頭ともに最高ランクのA5に入り、ほっとしています。地元の方にご購入いただきましたので、販売情報をホームページを通じて後日お知らせしたいたします。その際は、ぜひご賞味下さい。

動物科学科の冬休み課題【在校生向け】

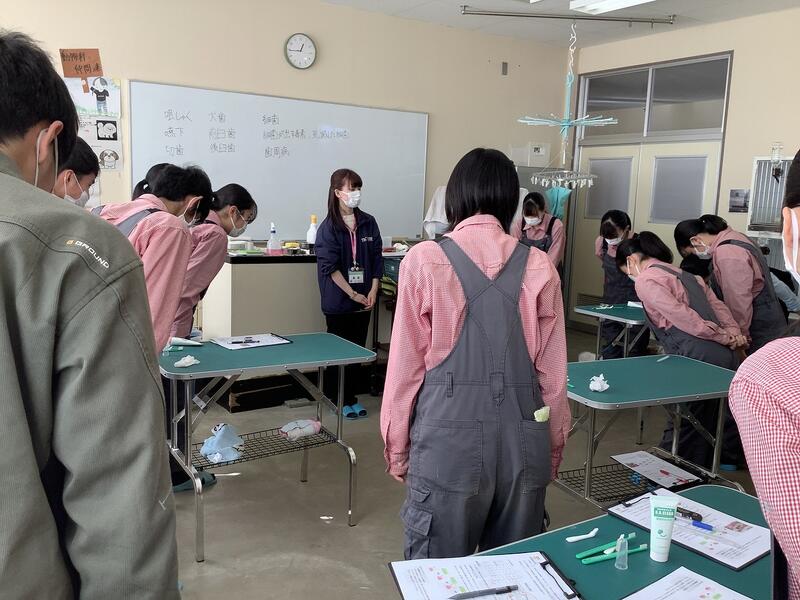

☆専門学校連携授業⑥【動物科学科】

先日、TBC学院国際ペット総合専門学校より、多田先生にご来校頂きました。

動物科学科3年生を対象に犬の歯磨きについて教えて頂きました。

犬の鼻と歯のつくり、歯の並び、それぞれの歯の名前などをプリントでわかりやすく説明してくださいました。

きれいな歯でも、食事そのものによる摩擦や歯磨きでのクリーニングがないと、歯の表面が細菌繁殖してしまい、その細菌の塊が歯垢や歯石となってしまいます。

2~3歳齢ほどの犬は、およそ80%の確率で歯周病の兆候が認められるといわれています。

そのため、こまめな歯磨きが重要だそうです!

本校の実習犬で歯磨きをやってみました。

実習犬たちは比較的おとなしく歯磨きをさせてくれました。

きれいになってよかったね!

毎日の体調管理の重要性を改めて知るとともに、今後も動物たちに携わっていく者として

責任感を持って接していきます。

3年生にとってはTBC学院との連携授業はこれで終わりとなります。

来年度進学する生徒もいますのでその際はよろしくお願い致します。

多田先生ありがとうございました!!

《のうくっく》は本校卒業生が制作