文字

背景

行間

農業土木科日誌

農業土木科日誌

農業と環境(実習)[農業土木科]

農業と環境では、夏休み中に実習を定期的に行い、分担して作業を実施しました。

トウモロコシを収穫したあとの片づけやジャガイモの収穫、ナスや鷹の爪、キュウリ、オクラ、トマトの管理作業と収穫を行いました。特にジャガイモの収穫では、掘ると大きなジャガイモがごろごろと取れてトウモロコシとは違った収穫の喜びを知ることができたようです。また、鷹の爪は真っ赤になったものを収穫しました。この鷹の爪は2学期の実習で使う予定です。

夏休み期間中は、天気が不安定な時が多いですが管理作業や収穫を定期的に実施することができました。2学期以降は、大根や白菜等を栽培する予定です。

まだ暑い日が続きますが、1学期と同様に頑張っていきましょう!

栃木市役所庭園管理作業[農業土木科]

今回は、栃木市役所にある庭園の管理作業を行いました。

管理作業はこれまで定期的に実施しており、今回の作業では除草を行いました。

庭園を見に来た人が、いつ来ても楽しんでもらえるようにとの思いで作業をすることができました。

過去の管理作業や庭園の様子は、栃木市のツイッターで紹介されています。ぜひご覧ください。

4月の様子:http://bit.ly/2xb5AW5

6月の様子:http://bit.ly/2xbbrL0

7月の様子:http://bit.ly/2vXwBhm

平板測量競技会[農業土木科]

8/4に、平成29年度栃木県学校農業クラブ連盟「平板測量競技会」が鹿沼南高等学校で行われました。本校からは、農業土木科3年生4名が参加しました。この競技会は、毎年参加しています。

そして私たちは、この競技会に出場し最優秀賞を受賞できるように放課後を利用して毎日練習しました。今年度は、昨年度の競技会で失敗した反省を振り返りながら練習に取り組みました。

私たちは、残念ながら惜しくも入賞にはなりませんでしたが、昨年度を上回る結果を残すことができました。

来年度は平板測量競技会で入賞できるように頑張りましょう。

グリーンカーテンに挑戦

3年生の課題研究では、3つの班に分かれてそれぞれのテーマについて研究を行っています。環境コースの生徒が中心の班では、正門の近くにある温室前と土木・家庭科棟横でグリーンカーテンに挑戦しています。私たちは、クレマチスやカロライナジャスミン、ルコー草、アサガオなど様々な植物を用いて緑化に取り組んでいます。

私たちの目標は、私たちの学校に訪れた方々が1年中グリーンカーテンを見て楽しめるようにすることです。植えた植物たちは、夏を前にどんどん成長しています。ぜひ立ち寄った際は、私たちのグリーンカーテンを観察してみて下さいね

総合実習

2年生の総合実習では、測量と土質試験を中心に行っています。

今回は、器高式水準測量と土の締固め試験をそれぞれ行いました。

土質試験の実習では、前回行った粒度試験及び含水比試験の際に使用した時と

同じ場所の試料を用意して行いました。

生徒たちは、初めて使用する道具ではじめは戸惑いながらも繰り返していくうちに

実験に慣れて班に分かれながら協力して実施することができました。

2学期以降、引き続き測量と土質試験を実施する予定です。

農業と環境(実習)[農業土木科]

今回1学期最後となった「農業と環境」の実習では、これまで育ててきた野菜の収穫を行いました。栃農に入学した4月からみんなで一生懸命育てた野菜たちは、大変大きく成長することができました。農業土木科1年生のほとんどの生徒にとっては、初めての作業の連続だったのではないでしょうか。

これまでの実習で一番うれしいことは、実習の時間はいつも晴天に恵まれたことではないかと思います。昨日も激しい雷雨が続き、最後の実習が農業土木科の圃場で実施で木が心配でしたが無事に終えることができました。

さて、夏休み中も定期的に実習を実施して圃場の管理作業や2学期の秋野菜の準備を行っていく予定です。次学期は、食卓で定番の野菜の栽培を通して農業の生産や管理作業について学んでいきます。ぜひ暑い夏を乗り越えて2学期も頑張りましょう!

平板測量特訓中

3年生4名は、来月行われる平板測量競技会に向けて毎日放課後に練習しています。

昨年度の平板測量競技会では、残念な結果で終わってしまいました。

今年度は昨年とあまり変わらないメンバーで出場します!

そこで、今年度こそは結果を残せるように最優秀賞を目指して頑張ります!

農業と環境(実習)

期末試験が終わり、今回の実習はトウモロコシの収穫です。

農業土木科のみんなで育ててきたトウモロコシは、天候にあまり左右されず大きく成長しました。1年生にとっては、今回のトウモロコシが初めての収穫物になります。これまでの授業を通して、生徒たちは野菜に対する考えが変わってきたそうです。野菜嫌いの生徒もいましたが、これまでの栽培の経験を通して野菜を食べれるようになったそうです。

私たちはトウモロコシの収穫と合わせて、ジャガイモの状態を知るために試し掘りを実施しました。形がよく、大きなジャガイモがあり、こちらの収穫ももうすぐでしょう。

これからの時期は暑くなってくるため、熱中症の危険がでてきます。しっかり体調管理をして次回の実習も頑張りましょう!

農業と環境(実習)

今回の実習は、圃場での実習ではいつも行っている管理作業を実施しました。

ほとんどの生徒は、圃場での草かきがスムーズにできるようになりました。また、今回は巴波桜の追肥を行いました。

生徒たちにとっては週に1度の実習になりますが、栽培している野菜が日々成長していることが実感できたようです。先輩たちが植えた巴波桜は大きくなり、触発されたかのようにトマトやキュウリ、鷹の爪などの野菜が大きく成長しています。

来週は期末試験になるため、圃場での実習はお休みです。期末試験後は、おそらくトウモロコシが収穫できる時期になってくるでしょう。期末試験が終わるまで、楽しみにしておいてくださいね。

総合実習【農業土木科(2年)】

2年生の総合実習の授業では、測量と土質試験の実習を行っています。

1年次から学んでいる「測量」を基礎に、測量の実習を実施しています。

最近の測量実習は、水準測量を学校内で行っており、生徒たちはレベルアップを目指して測量実習に取り組んでいます。

土質試験では学校周辺にある場所の土を採取し、土の粒度試験及び土の含水比試験を行いました。はじめて行う土質試験に戸惑いながらも、

生徒たちは計算に四苦八苦しながら取り組んでいました。今後も農業土木の基礎を学ぶために測量、土質試験を継続的に行っていく予定です。

農業と環境(実習)

今回の実習は、先月も行った「トウモロコシの生育調査」でした。

これまでの授業で学んだトウモロコシの形態や性質を、実際に観察して知識を深めようということが今回の授業の目的です。

生徒たちは「雄穂」「雌穂」「絹糸」は、教科書の図を見て学びましたが、育てたトウモロコシの調査によって、

図や写真では見えない細かい部分まで知ることができたと思います。

農業土木科という学科の特性を活かし、今回の生育調査では草丈を測量で使う標尺で測りました。生徒たちの身長ぐらいまで成長したトウモロコシがあるのは、全員で管理作業を定期的に行った結果です。

そして私たちは、先月の生育調査の結果と比べてトウモロコシはどの程度成長したのか比較することができました。

皆さん、トウモロコシ収穫までもう少しです!害虫や病気に負けないトウモロコシが収穫できるといいですね!

農業と環境(実習)【農業土木科】

昨日から関東甲信越は梅雨入りし、農業土木科で育てている作物は前回の実習と比べてさらに大きく成長しました。そんな圃場の様子を見ながら私たちは今回、管理作業を行いました。

今回は、前回の実習に引き続き、草かきや支柱立て、デナポン散布、芽かき等を行うとともに、梅雨期の大雨の影響を考えてトウモロコシの土寄せを行いました。1年生は、実習を重ねるうちに、入学当初のぎこちない様子から比べて動きがスムーズになっていきました。

今後、関東甲信越は降雨が続いてくる時期に入ってきます。そしてこの時期は、農作物にキズがつきやすく、病気が発生しやすい条件になります。これからの実習では、作物の変化をよく観察し、病気等を早めに予防できるように対策を行っていく予定です。

降雨で圃場での実習が実施できなくなるかもしれませんが、天気と相談しながら取り組んでいきましょう!

農業と環境(実習)

6月に入り、暑さが日ごとに増してくる季節となりました。私たちが、これまで圃場で播種したトウモロコシや、

植えつけたジャガイモ、定植したトマト、ナスなどの野菜が大きく成長する時期になりました。

そんな圃場の様子から今回の実習で、間引き・デナポン粒剤の散布・追肥・ナス、トマトの支柱設置、草かきを、みんなで分担して実施しました。

以前の実習で、全体の半分近くのトウモロコシを間引きしました。そのため、前の実習の復習を兼ねて行いました。

トウモロコシは、雄穂が出てきたのでデナポン粒剤を散布し、害虫から被害を受けないように対策しました。

ナスやトマトは、苗の定植後から比べるとずいぶんと大きく成長し、支柱を立てたことによってさらに大きく成長できる補助ができたと思います。

今回の実習では、作業途中で雨が降り出してしまい、予定していた作業をすべて実施することはできませんでした。

しかし、分担して実習を考えながら行うことができており、入学当初にぎこちなかった動きはすっかり忘れてしまった様子でした。

生徒たちは、自分たちの力で育てた野菜たちが実習を重ねるたびに大きくなる様子が楽しいそうです。今後、みんなで収穫できる時まで待ち遠しいですね!

2学年研修旅行[農業土木科]

農業土木科2年生は、農業土木の専門知識や経験を深めるべく、研修旅行へ行きました。今回の研修旅行先は、茨城県つくば市にある土木研究所・地質標本館・サイエンススクエアつくば・地図と測量の科学館と多くの研究・見学施設へ行くコースでした。

○土木研究所

まず、農業土木の知識を深められるように、地滑りや河川環境の保全など様々な試験・研究をしている土木研究所へ行きました。今回は、1.舗装の促進載荷試験施設(舗装走行実験場)及び、2.ダムの水理模型実験施設(水利実験施設)を見学しました。

初めに、土木研究所とはどんな研究・試験を行っているのかDVDを視聴して知ることができました。地滑りなどの災害の調査や研究、河川環境の保全等を実験施設を使って様々な状況を作り出して試験・実験をしている施設だと知りました。

次に、1.舗装の促進載荷試験施設へ移動し、道路の舗装について学ぶことができました。アスファルトの道路とコンクリートの道路があること、透水性の高い舗装をした道路の開発、燃費を軽減するため一般的な道路よりも抵抗を小さくした舗装など様々な研究・実験を知ることができました。今回はできませんでしたが、土木の日には、実験に使われる道路でバスに乗ったまま高速走行実験の体験ができるそうです。

2.ダムの水理模型実験施設では、巨大なダムの模型を使って実験をする場所を見学することができました。本校の水理実験施設よりも規模がかなり大きく、生徒たちはその大きさに驚いた様子でした。

○地質標本館

地質標本館では、岩石や鉱物、化石等の展示を見ることができました。普段見られないダイヤモンドなどの宝石の数々・・・。巨大な化石の数々に私たちは圧倒されてしまいました。研修旅行のしおりに出題してあった生き物の正体はわかりましたか?正解は「デスモスチルス」でした。帰りに、生徒たちはお土産にたくさんの恐竜の折り紙をもらいました。

○サイエンススクエアつくば

地質標本館に隣接するサイエンススクエアつくばでは、最先端のロボットやエネルギー技術を学ぶことができました。筋肉が出す少しの電気で動く筋肉の不思議について、キログラム原器やメートル原器について、近未来のリサイクル技術などガイドさんの案内で様々なことを学ぶことができました。ですが・・・生徒たちの中で最も人気だったのが、セラピー用アザラシ型ロボット「パロちゃん」でした。呼びかけたり、なでると反応する様子がとてもかわいかったです。

○地図と測量の科学館

最後に、私たちは地図と測量の科学館へ行きました。授業で学んでいる「測量」は、私たちの生活に欠かせないものだと知ることができました。日本列島の球体模型や実際に使用されていた測量用空港機「くにかぜ」、3Dメガネを使用して日本列島空中散歩マップを体験する等、授業だけでは体験できないことがたくさんありました。地図や測量の歴史、地理クイズ等、短い時間でしたが、測量について深く学ぶことができました。

今回の研修旅行では、1日で多くの見学施設を周ったため、限られた時間の中では施設にある様々な実験・研究や展示をすべて見ることはできませんでした。しかし、学校だけでは学ぶことができない知識や経験を深めることができ、有意義な研修旅行となりました。そして、今回の研修旅行に協力していただいた 土木研究所、地質標本館、サイエンススクエアつくば、地図と測量の科学館の皆さま本当にありがとうございました。

総合実習

今回の2年生の総合実習では、モルタルを使った実習を行いました。

セメントや粗骨材、細骨材等の説明を聞いた後、モルタルの作り方について学びました。

そして、生徒たちはモルタルと砂、水の配合比を参考に班ごとに分かれて計量し、手練りで

モルタルを作りました。手練りで作ったモルタルは、インターロッキングの型枠の中へ流し込みました。

流し込んだモルタルは、時間が経って固まったら完成です。完成したものは、これからの実習で

活用したいと考えています。過去には、モルタルで作ったオブジェ等が校内の庭や市役所の庭に使われていますので、

今回の実習で完成したものも見た人が楽しめる場所に使いたいと思います。

農業と環境(実習)

今回の実習では、生育調査及び管理作業を実施しました。

トウモロコシを播種してから約1か月、どの程度トウモロコシは成長したのかを知るために生育調査を行いました。

また、間引き、除草、追肥、灌水を行いました。

これまで農業土木科の圃場では、時々希望者で実習が無い日でも管理作業等を実施しています。でも、農業土木科1年生全員が圃場に足を運んで実習を行うことは久しぶりの出来事でした。生育調査を行っていて、生徒たちは一番最初の実習で播種したあんなに

小さかった種が、時間が経つにつれて大きく成長したトウモロコシに驚いた様子でした。今回の生育調査を実施によって、生徒たちは

トウモロコシの成長過程を具体的に知ることができたと思います。

生育調査が終わった後は、間引きや追肥、除草、灌水などをクラス全員で協力して行うことができました。これでますます収穫が

楽しみになってきましたね。

これから先、暑い日が続いていきますが、たくさん収穫できるように定期的に管理していきましょう!

農業と環境(放課後実習)

1年生から希望者を募り、放課後の実習を行いました。

「農業と環境」では、先月の実習から今日まで実習を行うことができていませんでした。

そして、最後の実習からトウモロコシやジャガイモは大きく成長しています。

1年生は、授業で圃場の様子や成長の過程を見ることができていなかったので、今回放課後の実習を計画しました。

そこで、希望者のみでナスやトマト、オクラ、キュウリ、鷹の爪の定植を実施しました。

授業での実習以外で自分から進んで実習に参加するなんて、素晴らしいことだと思います。

今後、+αのことを学べるように、定期的に実施できるようにしていきます。

農業と環境(実習)2

今回の農業と環境の実習は、ジャガイモの植え付けを行いました。

クワの使い方から種イモの切り方、切り口の処理、畝の立て方などを

実際に行いました。今年度は、男爵、メークイン、キタアカリを植えました。

慣れない作業に、ぎこちない様子でしたが全員で協力して作業を終えること

ができました。

ちなみに今日(4/20)は、日本の暦でみると二四節気の1つ「穀雨」。

百穀を潤す雨を意味します。先日まで強風や大雨がありましたが、これから

天気が安定してくれることを願っています。

農業と環境(実習)

入学式が終わってから、約1週間。農業土木科の新1年生40名は、

今日、これから3年間使用する新品の作業着を手に入れました。

そして、今回は「農業と環境」の実習でトウモロコシの播種を行いました。

初めて踏み入れた農業土木科の圃場で、1年生はまだ環境に慣れない様子でした。

しかし、教員から実習の内容及び注意を受けて播種をしっかり行うことができました。

これから1年間、「農業と環境」では圃場を中心に実習を行っていく予定です。

農業土木科新1年生の皆さん、これから暑くなりますが、たくさん収穫できるように

頑張りましょう!

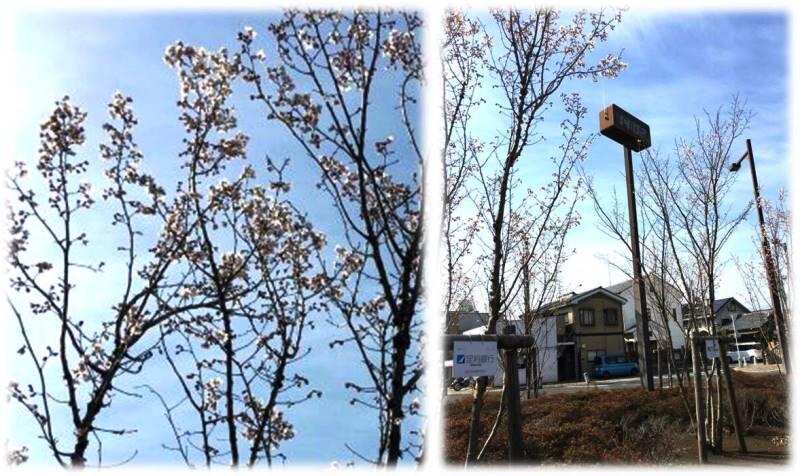

新栃木駅前ロータリー

東武鉄道新栃木駅前のロータリー。ここには農業土木科の先輩方が植栽した巴波桜があります。とちぎ桜花組合で育成された挿し木から5年目の木たちで、市内で見られる巴波桜としては最も大きな木ではないかと思います。

3月の中旬からほころび始めて、今が見頃を迎えています。まだ若木ではあるため花芽はびっしりとはいえませんが、木肌の美しさや花の可憐さは申し分ない桜です。新栃木駅や栃木郵便局などへお越しの際はぜひご覧になってください。

3月の中旬からほころび始めて、今が見頃を迎えています。まだ若木ではあるため花芽はびっしりとはいえませんが、木肌の美しさや花の可憐さは申し分ない桜です。新栃木駅や栃木郵便局などへお越しの際はぜひご覧になってください。

※全国農業クラブマスコット

《のうくっく》は本校卒業生が制作

《のうくっく》は本校卒業生が制作

4

8

3

4

2

7

6