文字

背景

行間

真岡工業高校NEWS

令和3年度 第57回卒業式が挙行されました

卒業証書授与

校長式辞

同窓会長祝辞

PTA会長祝辞

生徒会長送辞

卒業生代表答辞

表彰式・同窓会入会式が行われました

表彰式では、産業教育振興中央会長賞など外部の表彰や、3ヶ年皆勤賞など校内の表彰など多くの生徒が受賞しました。

同窓会入会式では、今年度155名の新規入会者を迎えました。

表彰式

同窓会入会式

入会者代表挨拶

生産機械科2年 CAD実習 4週目

本日は生産機械科2年において実習が行われました。

今回は「CAD実習」の4週目についてご紹介いたします。

4週目では、3次元のCAD「Solid Works」を使用して更に学んでいきます。

3週目の実習から時間が経っているため、今回は復習から行いました。

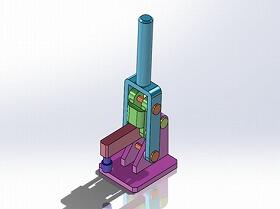

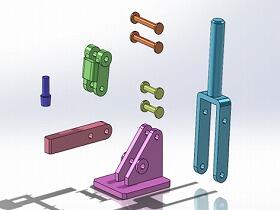

今回は今週、来週と2週を使って「トグルクランプ」を作成します。

「トグルクランプ」は材料を押さえる工具で、7種類の部品で構成されています。

7種類の部品の作成から「アセンブリ」(組立て)まで行います。

トグルクランプ完成形

7種類の部品

次回は2月22日(火)に生産機械科2年の実習についてご紹介いたします。

令和3年度予餞会が行われました

昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催中止を余儀なくされた予餞会でしたが、今年度は万全の感染対策を講じながら開催することができました。

生徒会が中心となり、3年生に感謝と激励の気持ちを込めて動画を作成しました。

◯内容

(1)eスポーツ大会2022(動画)

(2)アームレスリング大会2022(動画)

(3)思い出スライドショー

(4)表彰式

校長挨拶

生徒会長挨拶

3年生代表挨拶

機械科3年

生産機械科3年

建設科3年

電子科3年

生産機械科1年 「制御マイコン実習」 4週目

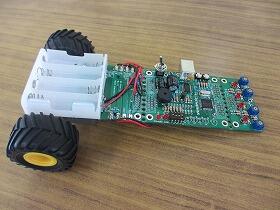

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「制御マイコン実習」4週目の様子をご紹介します。

「制御マイコン実習」後半となる4週目からは、生徒一人一人が「電気実習」で作製した【ミニマイコンカー】を使用して制御の学習を行っていきます。写真は電気実習で作製したミニマイコンカーです。このミニマイコンカーにケーブルを接続してパソコンでプログラムを書き込むことによって【ライントレース】という白線に沿って走行する動作をします。

作製したミニマイコンカー

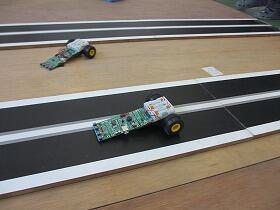

最終目標は以下のようなコースを白線に沿ってゴールまで走行できるようプログラミングを行うことです。後半第一回の今回はプログラミングの書き込み方法と、直進制御を学びました。

最終的に走らせるコース

スタート位置にセットする様子

走行中のマイコンカー、脱線の様子(奥)

一人一人作製したマイコンカーはどれも微妙に動きが異なり、全て同じように制御することは難しいです。だからこそ自分のマシンに愛着が湧くのかもしれません。次週からはより難しい制御を行っていきます。

次回投稿は2/4に生産機械科1年生の実習の様子をご紹介いたします。

機械科 課題研究発表会

1/20(木)に機械科3年生において課題研究発表会を実施しました。これまで工業高校で学んできた知識・技術をもとに、約1年間かけて研究に取り組みました。

発表題目

1 原付バイクのレストア

2 電動バギーの修理

3 CAD/CAMの研究

4 溶接と鋳造によるもの作り

5 マシニングセンタを使った作品の製作

6 消毒スタンドの研究と製作

7 発明工夫展への挑戦

生産機械科1年 「溶接実習」 6週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「溶接実習」6週目の様子をご紹介します。

1年生の「溶接実習」6週目となる今回は前回までに作ったペン立ての仕上げと塗装を行っていきます。今回は塗装の様子をご紹介します。塗装というと色つけを思い浮かべますが、塗装にはサビ止めの役割もあります。長く使われる製品にサビが発生しにくいように塗装されることもあります。

内側を塗装する様子

まずはペン立ての内側から塗装していきます。塗装にはハケとペンキを使用しました。

吊して外側を塗る様子

次に針金などに吊して、外側を塗っていきます。ムラが出ないように気をつけながら重ね塗りを行っていきます。

最終的に吊した状態で完全に乾燥させます。できあがりがとても楽しみです。

次回投稿は1/25に生産機械科2年生の実習の様子をご紹介いたします。

電子科 課題研究発表会

「令和3年度 課題研究発表会 電子科」

~ リモートによる課題研究発表会 ~

期 日 : 令和4年1月20日(木) 12:35~15:25

会 場 : 電子科棟 3年 磁気実習室、2年 パソコン室、1年 電子計測実習室

課題研究は、生徒が主体的に設定した課題について、専門的な知識と技能の深化、総合化を図る学習を通して、

問題解決の能力や創造的な学習態度を育てることがねらいで、3年間の集大成として課題研究の成果を発表する

機会です。今年度もコロナ禍により密を避けるため、リモート配信による課題研究発表会を実施いたしました。

今回の課題研究テーマは、次の6つになります。

3 GPSを利用した自立型ラジコンカーの製作

6 ArduinoとESP-32Dを用いた電子工作

ペルチェ素子を用いた発電 アルコールディスペンサーの製作 GPSを利用した自立型ラジコンカーの製作

GASの有効的な活用方法 ホバークラフト製作 ArduinoとESP-32Dを用いた電子工作

教 頭 挨 拶 2年生リモート映像 1年生リモート映像

令和3年度 生産機械科 課題研究発表会

1月19日(水)4~6時間目において「令和3年度 生産機械科 課題研究発表会」を実施しました。

3年生が1年間をかけて行った課題研究の成果を2年生に向けて発表しました。題目は以下の通りです。

| 1 | 学習用ロボットアームの制御 |

| 2 | 芸術的なフラワースタンドの製作 |

| 3 | フラワースタンドの製作 |

| 4 | 動力を必要としないロボットの製作 |

| 5 | マイコンカーラリーへの挑戦 ぶつからないシニアカーの検討 |

| 6 | マイコン制御ロボット |

3年生は3年間の集大成となる発表に真剣に取り組みました。また、次年度は2年生が課題研究に取り組むこともあり、聴衆の2年生は一生懸命に発表を聞いていました。

第3学期始業式・生徒会役員任命式が行われました

校長先生より「3学期は1年間の仕上げの学期となります。しっかりと目標を掲げ、自分の良い変化を楽しみましょう」という式辞をいただきました。

また、新型コロナウイルスの再拡大に伴い、健康指導部より「学校生活における感染拡大防止注意事項の再確認」と、生徒指導部より「新しい学期をしっかりとスタートがきれるように」という内容の話をいただきました。

ロボットアメリカンフットボール

「ロボットアメリカンフットボール栃木県大会準優勝」

期 日 : 令和3年12月25日(土) 9:00~12:30

会 場 : 栃木県立宇都宮工業高等学校 (大講義室)

競 技 : エントリー数 6校9ームが参加

工業部会主催によりロボットアメリカンフットボールの県予選大会が栃木県立宇都宮工業高等学校で開催され、

本校から電子研究部5名が出場しました。昨年は、練習時に動作トラブル等もがありましたが、今回は、万全を

期して参加しました。予選リーグで2勝し、決勝リーグへ進出しました。決勝リーグでは宇都宮工業高校と対戦し、

1勝1敗の結果となり、準優勝でしたが、今回、事前の準備時間にも余裕があり、技術力もレベルアップしたと思

います。また、部員全員が一丸となってがんばった結果だと思います。

今回もコロナ禍のため全国大会は中止で残念でしたが、電子研究部としての技術力がアップしたことを確信

できた大会でした。

機械系 技能検定指導(後期)

冬季休業期間に入り、機械系学科では技能検定に向けた「ものづくりマイスターによる実技指導」が始まりました。各種目ごとに、機械科・生産機械科の生徒が、検定の合格に向けて熱心に取り組んでいます。

機械検査 技能検定3級 10名

普通旋盤 技能検定3級 6名

普通旋盤指導の様子

機械検査指導の様子

その他、シーケンス制御 技能検定3級にも、5名の生徒が取り組んでいます。

第2学期終業式・表彰式が行われました

今回のリモートより教室の電子黒板機能付プロジェクターにて、大きな映像で配信しました。

表彰式では、2学期に開催された大会やコンテストの成果が表彰されました。

校長先生より、「頑張れる自分をつくる・想像力を鍛える・他人を思いやる心を育む」という話をいただきました。また、学習指導部、進路指導部、生徒指導部より冬休みの生活や3学期に向けての話をいただきました。

皆さん、有意義な冬休みにしてください。

産業施設見学_機械系1年

12月23日(木) 機械科1年・生産機械科1年が産業施設見学を行いました。

見学場所は埼玉県の ものつくり大学 様、 グリコピア・EAST 様です。

良い経験ができました。2年後の進路選択に役立てたいと思います。

ご協力いただきました、ものつくり大学 様、グリコピア・EAST 様ありがとうございました。

芳賀支部生徒研究発表会

芳賀地区専門学科生徒研究発表会

栃木県産業教育振興会芳賀支部が主催し、専門学科のある真岡北陵高校と真岡工業高校により、

生徒研究発表会が実施されました。芳賀地区内の中・高連携の一環として中学生に専門学科の内容

を紹介することにより、各学科への理解を深め、更に各高校の生徒の研究意欲を醸成することを

目的とし、行っています。参加者は、来賓、栃産振芳賀支部会員企業、中学生、高校生約307名

の参加となりました。

会場:真岡市民会館大ホール

日程:令和3年 12月17日(金) 13:00 ~ 15:30

(1) リハーサル 10時00分~12時00分

(2)受付 12時30分~13時00分

(3) 開会式・発表 13時00分~15時20分

(4)閉会式 15時20分~15時30分

芳賀支部長あいさつ 機械科発表生徒

生産機械発表生徒 建設科発表生徒

電子科発表生徒 参加生徒全員

【 発表テーマ 】

機械科 消毒スタンドの研究と製作

生産機械科 学習用ロボットアームの製作

建設科 NCルーターによる家具の製作

電子科 アルコールディスペンサーの製作

生産機械科2年 溶接実習 7週目

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「溶接実習」の7週目についてご紹介いたします。

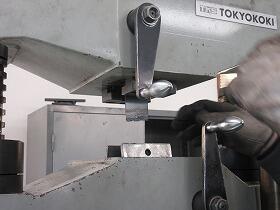

今週は、ガス・アーク溶接において接合した板材を試験機で引っ張り、溶接部の耐久性(引張強さ)を調べる実習を行いました。

溶接した板材

引張強さを調べる試験機(引張試験機)に板材を取り付けるときには、万力によって大きな力で挟みます。

引張試験機に板材を取り付ける様子

引張試験機によって縦方向に引っ張り、破断させます。

板材が破断した様子

引張試験機に引っ張られた板材が、破断するまでに耐えようとする力を引張強さといい、下図のようなメーターで最大の引張強さを求めます。

上手に溶接されている板材は溶接部以外の部分が破断するため、材料本来の引張強さが計測されます。

それぞれが溶接した板材の引張強さを求めて、結果を考察し、まとめました。

今年の実習は以上で終わりになります。

次回は1月21日(金)生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

機械科 技術コンクール

12/16(木)に機械科3年生において工業技術コンクールを実施しました。工業高校3年間で学んだ機械加工技術を競います。以下の3種目で実施しました。

機械加工 旋盤(段付丸棒の製作)

溶 接 ガス溶接、アーク溶接(引張試験)

計測製図 ノギス・マイクロメータ測定、機械製図

機械加工(旋盤作業)

計測・製図

ガス溶接

溶接後の引張強度試験

令和3年度 生産機械科 技術コンクール

令和3年度 生産機械科 技術コンクールを実施!!

12/13(月)に生産機械科3年生において技術コンクールを実施しました。以下の3部門に分かれて実技・筆記を行い、総合点で順位を決めます。

①旋盤加工

②ガス溶接・アーク溶接

③計測(筆記)

旋盤加工

ガス溶接

アーク溶接

計測

機械研究部 電気自動車大会 準優勝

令和3年度栃木県高校生電気自動車大会が栃木市のGKNドライブラインジャパンプルービンググラウンドで開催され、機械研究部の車両2台が参加しました。結果は以下の通りです。

真工A 準優勝 6周 (最終周通過タイム35’08)

真工B 7位 5周 (最終周通過タイム28’50)

機械研究部 ものづくり競技会 入賞

令和3年度関東能開大ものづくり競技大会旋盤職種・技術交流会が小山市の関東職業能力開発大学校で開催され、機械研究部の生徒3名が参加しました。結果は以下の通りです。

一般クラス 敢闘賞 機械科2年 宇内

基礎クラス 金賞 機械科2年 小笠原

銀賞 機械科2年 島