文字

背景

行間

真岡工業高校NEWS

生産機械科1年「電気」実習3週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日9/25(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気」実習の3週目の様子をご紹介します。

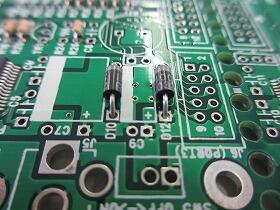

「電気」実習の3週目では、前回抵抗器をハンダ付けした基板を用いて、更にコンデンサ等別の電子部品をハンダ付けしていきます。前回に引き続き、高温となるハンダ小手の取り扱いに注意しながら、細かい作業に集中して取り組んでいきます。

作業説明の様子

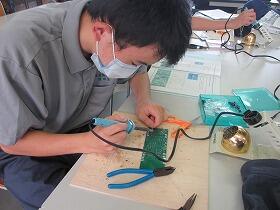

最初に電子部品を仮止めした基板を暖め、そこにハンダを溶かして落とすと仕上がり良くハンダ付けが出来ます。生徒は何度も失敗しながらハンダ付けの技術を学んでいました。

ハンダ付けを行う様子

今回取り付けた部品

ここまでが「電気」実習前半の内容となります。

後半では「制御・マイコン」実習において、作成したマイコンカーを制御していきます。

次回投稿は9/28(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。

キャリア形成支援事業【建設科】

令和2年度キャリア形成支援事業の実施【建設科2年】

10月17日(木)、本校を会場にキャリア形成支援事業を実施しました。

今年度は『専門工事業の理解』をテーマに、5業種の技術者の方々を招き、班ごとの体験活動をさせていただきました。

全員がそれぞれの分野の仕事を体験し、専門工事の魅力と職人の方々の技術を身近に感じることができた充実した活動となりました。

【参加業者】

・株式会社大勝建設:足場工事

・株式会社英和技研:左官工事

・長谷川建設株式会社:型枠工事

・株式会社カネダ:鉄筋工事

・株式会社大場工業:鉄筋工事

・株式会社石野内装:内装工事

【生徒のコメント】

今回、私達はこの「キャリア形成支援事業」を通して、職人さんのすばらしさや、仕事の大変さ、そして上手に出来たときの「やりがい」や「楽しさ」を感じることができました。この体験を活かし、学校生活や今後の就職活動に励んでいきたいと思います。

建設科2年 蓬田大輝

技術者倫理・安全教育講話

技術者倫理・安全教育を実施

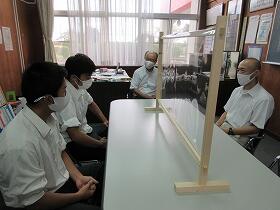

令和2年9月18日(金)1~3時限目を用いて、建設科1年生を対象に「技術者倫理・安全教育」を実施しました。

工業の世界を目指すものにとって大切な倫理観や安全に対する意識の向上を促しました。自らの考えを深め、他者の意見を聞く場面もあり、有意義な時間となりました。

令和2年9月18日(金)1~3時限目を用いて、建設科1年生を対象に「技術者倫理・安全教育」を実施しました。

工業の世界を目指すものにとって大切な倫理観や安全に対する意識の向上を促しました。自らの考えを深め、他者の意見を聞く場面もあり、有意義な時間となりました。

生産機械科1年「電気」実習2週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日9/18(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気」実習の2週目の様子をご紹介します。

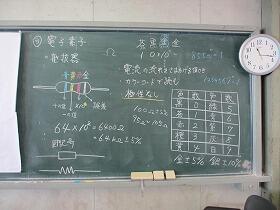

「電気」実習の2週目である今回は、ミニマイコンカーを制御するために必要な基板を用いて、抵抗器の基礎的な知識とハンダ付けの技術を学びます。抵抗器は様々な種類があり、カラーコードと呼ばれる色で抵抗値を判断します。すべて覚えるのは大変ですが電子機器には欠かすことの出来ない要素のため、しっかりと学んでいきます。

抵抗器の基礎知識について

抵抗器の基礎を学んだところで実際にマイコンカーの基板に抵抗器を取り付けます。とても細かい作業なので、ハンダこてでハンダを溶かしながら慎重に行っていきます。今回の実習で初めてハンダこてを使用する生徒も多く、火傷をしないように十分注意しながら作業を行いました。

ハンダ付けを行う様子

3週目では完成したギヤボックスと基盤を用いてマイコンカーを仕上げていきます。

次回投稿は9/25(金)に生産機械科1年生の実習を紹介いたします。

生産機械科3年 自動制御実習 4週目

生産機械科実習紹介

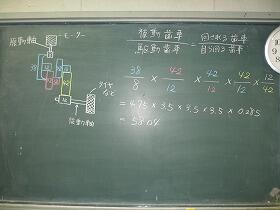

本日は生産機械科3年「自動制御実習」の4週目についてご紹介します。この実習では、「PLCを用いたシーケンス制御」と「ロボットアームの制御」について1つの班が2手に分かれて実習を行いました。

今回はロボットアームの制御についてご紹介いたします。本校の生産機械科では、EPSON製のロボットアームを用いて実習を行います。

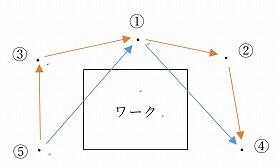

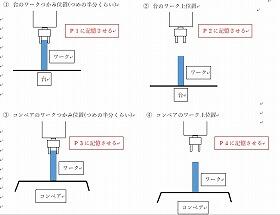

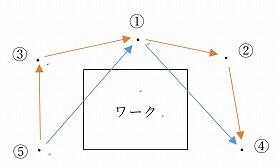

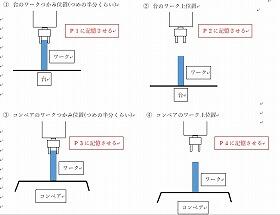

下図のようにポイントをいくつか設定し、順番にポイントからポイントへ移動する「PTP制御」(Point to Point 制御)という制御方法を用います。

PTP制御について

ロボットアームを駆動させる6つの軸の動きを考えながら、ポイントを設定していきます。今回は下図のように、ロボットアームを用いて、ワーク(材料)を台の上からコンベアへと移動させるためのポイントを考え、プログラムしました。

今回指示するポイントについて

ロボットアームやコンベアなどの生産機械を自ら制御することによって、生産システムの自動化について理解を深めた様子でした。

ロボットアームの軸について検討する様子

本日は生産機械科3年「自動制御実習」の4週目についてご紹介します。この実習では、「PLCを用いたシーケンス制御」と「ロボットアームの制御」について1つの班が2手に分かれて実習を行いました。

今回はロボットアームの制御についてご紹介いたします。本校の生産機械科では、EPSON製のロボットアームを用いて実習を行います。

下図のようにポイントをいくつか設定し、順番にポイントからポイントへ移動する「PTP制御」(Point to Point 制御)という制御方法を用います。

PTP制御について

ロボットアームを駆動させる6つの軸の動きを考えながら、ポイントを設定していきます。今回は下図のように、ロボットアームを用いて、ワーク(材料)を台の上からコンベアへと移動させるためのポイントを考え、プログラムしました。

今回指示するポイントについて

ロボットアームやコンベアなどの生産機械を自ら制御することによって、生産システムの自動化について理解を深めた様子でした。

ロボットアームの軸について検討する様子

飛沫防止パーテーション贈呈式(益子中)

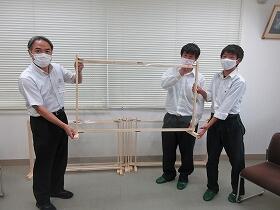

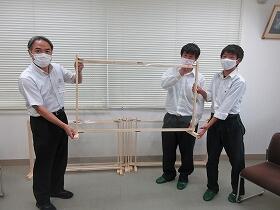

飛沫防止パーテーションの贈呈式に参加してきました!

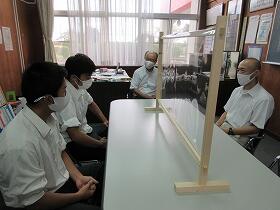

9月15日、益子中学校で飛沫防止パーテーション贈呈式が行われ、益子中学校卒業の建設科3年 青木君、小崎さん、片岡さん、林さんが参加し、製作したパーテーション7個を贈呈してきました。

益子中学校の校長先生や恩師からはとても感謝され、生徒達は製作した手順や近況を報告してきました。

また、真岡新聞社からの取材もあり、生徒それぞれがパーテーション製作についての思いを語っていました。

益子中の先生方との集合写真 生徒代表あいさつの様子

益子中学校長からのお礼の様子 真岡新聞社の取材の様子

9月15日、益子中学校で飛沫防止パーテーション贈呈式が行われ、益子中学校卒業の建設科3年 青木君、小崎さん、片岡さん、林さんが参加し、製作したパーテーション7個を贈呈してきました。

益子中学校の校長先生や恩師からはとても感謝され、生徒達は製作した手順や近況を報告してきました。

また、真岡新聞社からの取材もあり、生徒それぞれがパーテーション製作についての思いを語っていました。

益子中の先生方との集合写真 生徒代表あいさつの様子

益子中学校長からのお礼の様子 真岡新聞社の取材の様子

飛沫防止パーテーション寄贈(益子特別支援学校、物部中)

飛沫防止パーテーションを寄贈してきました!

9月8日に益子特別支援学校に建設研究部の 建設科3年 平賀君と峰岸君 が飛沫防止パーテーション21個寄贈してきました。生徒の活動で対面する機会が多くあるので、とても役立つと感謝されていました。

また、9月10日には、物部中学校卒業の 建設科3年 藤田君と横田君 が飛沫防止パーテーション8個を寄贈してきました。校長室でも来校者と対面するときに実際に活用されており、安心感があり、とても役立つと感謝され、生徒達も寄贈できて満足していました。

寄贈の様子(益子特別支援学校) 説明の様子

寄贈の様子(物部中) 寄贈するときに校長室で使用している様子

9月8日に益子特別支援学校に建設研究部の 建設科3年 平賀君と峰岸君 が飛沫防止パーテーション21個寄贈してきました。生徒の活動で対面する機会が多くあるので、とても役立つと感謝されていました。

また、9月10日には、物部中学校卒業の 建設科3年 藤田君と横田君 が飛沫防止パーテーション8個を寄贈してきました。校長室でも来校者と対面するときに実際に活用されており、安心感があり、とても役立つと感謝され、生徒達も寄贈できて満足していました。

寄贈の様子(益子特別支援学校) 説明の様子

寄贈の様子(物部中) 寄贈するときに校長室で使用している様子

生産機械科2年 MC実習 2週目

生産機械科実習紹介!!

本日は生産機械科2年「MC実習」の2週目についてご紹介いたします。

先週はマシニングセンタについての説明と、板の中央に穴を開けるプログラムについて学習しました。

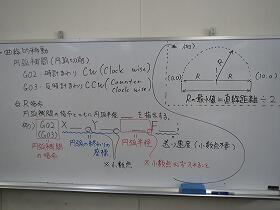

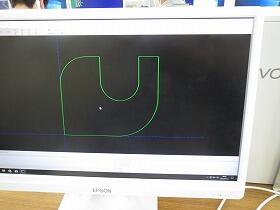

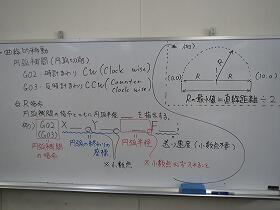

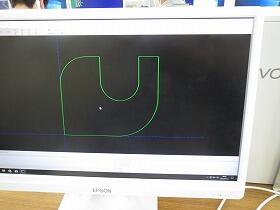

今回は下図の説明のように円弧の形に切削するための指令を用いてプログラムを作成しました。

円弧補間の説明

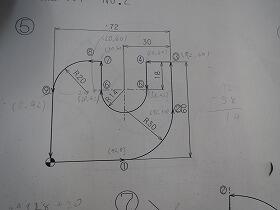

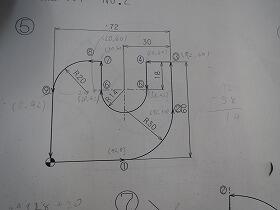

指令の書式の説明を受けたあと、下図のように削りたい形状から座標を取っていきます。自由な形を切削する場合には、方眼紙などを用いて作図し、座標を取ることもありますが、今回は練習として、与えられた課題について座標を取りました。

座標を取っていく様子

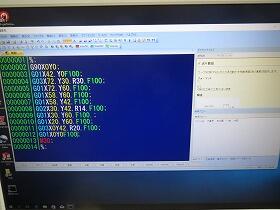

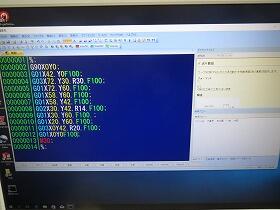

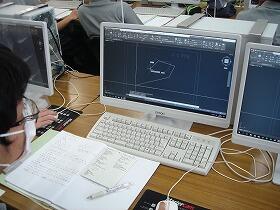

下図のように指令・座標・円弧の半径などの条件をプログラムします。

プログラムの様子

下図は、シュミレーションソフトによる、プログラムのシュミレーションです。正しいプログラムであれば、課題の形と同じように切削のシュミレーションをすることができます。

シュミレーションの様子

次週は今回の内容を応用して「真円」(しんえん)のプログラムについて学習していきます。

次回は9/18(金)に 生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

本日は生産機械科2年「MC実習」の2週目についてご紹介いたします。

先週はマシニングセンタについての説明と、板の中央に穴を開けるプログラムについて学習しました。

今回は下図の説明のように円弧の形に切削するための指令を用いてプログラムを作成しました。

円弧補間の説明

指令の書式の説明を受けたあと、下図のように削りたい形状から座標を取っていきます。自由な形を切削する場合には、方眼紙などを用いて作図し、座標を取ることもありますが、今回は練習として、与えられた課題について座標を取りました。

座標を取っていく様子

下図のように指令・座標・円弧の半径などの条件をプログラムします。

プログラムの様子

下図は、シュミレーションソフトによる、プログラムのシュミレーションです。正しいプログラムであれば、課題の形と同じように切削のシュミレーションをすることができます。

シュミレーションの様子

次週は今回の内容を応用して「真円」(しんえん)のプログラムについて学習していきます。

次回は9/18(金)に 生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科3年 機械仕上実習 1週目

生産機械科3年 実習紹介

本日9/14(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「機械制御実習」1週目の様子をご紹介します。

2年生までの機械仕上実習では「旋盤」のみを用いた実習でしたが、3年生では「フライス盤」「ホブ盤」などの工作機械も用いた歯車加工の実習です。

歯車では始めに「モジュール」と言われる歯の大きさや歯の数を決め、そこから「基準円」と言われるピッチ円直径や、歯の山である歯先円直径、歯の谷である歯底円直径を計算します。

計算で求めた数字を基に、材料を旋盤で削り出していきます。ここまでは2年生で習った「外径切削」の復習です。

外径切削の次はセンターにΦ20mmのをあけるため、下穴のセンタードリルから徐々にドリルの径を大きくしていきます。

ドリル径を大きくすると切削抵抗が増えるため、回転速度を遅くしていきます。

旋盤加工の様子

次回は9/15(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

生産機械科1年「電気」実習1週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日9/11(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気」実習の1週目の様子をご紹介します。

この実習ではミニマイコンカーを製作しながら、モータとギヤの関係、ハンダ付けなどの電気機器組立に必要な技術・知識を習得していきます。1週目である今回は、ミニマイコンカー製作キット中のギヤボックス製作キットを使用してモータとギヤの関係について学びながらギヤボックスを組み立てていきます。

ギヤボックス製作キット

モータとギヤの関係

ギヤボックスの組立は細かい作業になりますが、生徒は集中して取り組んでいました。完成したギヤボックスはモータが2個接続でき、左右の軸をそれぞれ別々に回転させることができるというものです。このギヤボックスを使用して、ミニマイコンカーを製作していきます。

組み立てている様子

完成したギヤボックス

2週目ではミニマイコンカーの基盤に抵抗やコンデンサなどをハンダ付けしていく作業を行います。

次回投稿は9/14(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。

生産機械科2年 「MC実習」1週目

生産機械科2年 実習紹介

本日は生産機械科2年生の「実習」から「MC実習」の1週目についてご紹介します。

「MC実習」のMCとは「マシニングセンタ」の略称で、回転する切削工具を用いて材料を切削する工作機械のことを指します。似たような工作機械にフライス盤というものがありますが、マシニングセンタは以下の3点についてフライス盤と異なります。

1 使用する切削工具の交換を自動で行う。

2 切削工程をプログラムすることで自動で切削を行う。

3 閉鎖された空間で自動切削を行うので周囲を汚さない。

このようにプログラムによって自動で切削加工を行うことができるため、同じ部品をいくつか作成したい時や、複雑な形の部品などの加工に適しています。

マシニングセンタ

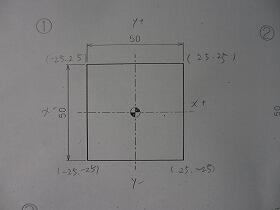

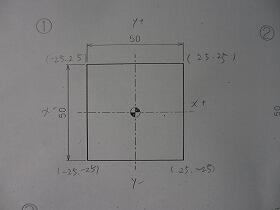

今回の実習では、板材の中央に穴を開けることを想定したプログラムを作成しました。まずは、板材の寸法から、穴の位置を計算によって求めます。この時に、原点の位置によってX軸-Y軸における数値が変わってくるので、原点からの距離をよく考えながら作業を行いました。

板材の簡単な図面

計算を元に考えた座標をプログラムにして入力します。

プログラムを作成する様子

次週のMC実習では、直線や円弧などの「図形」を形取ることを想定したプログラムについて学習していきます。

さて、次回は9月11日(金)生産機械科1年 工業技術基礎について紹介します。

本日は生産機械科2年生の「実習」から「MC実習」の1週目についてご紹介します。

「MC実習」のMCとは「マシニングセンタ」の略称で、回転する切削工具を用いて材料を切削する工作機械のことを指します。似たような工作機械にフライス盤というものがありますが、マシニングセンタは以下の3点についてフライス盤と異なります。

1 使用する切削工具の交換を自動で行う。

2 切削工程をプログラムすることで自動で切削を行う。

3 閉鎖された空間で自動切削を行うので周囲を汚さない。

このようにプログラムによって自動で切削加工を行うことができるため、同じ部品をいくつか作成したい時や、複雑な形の部品などの加工に適しています。

マシニングセンタ

今回の実習では、板材の中央に穴を開けることを想定したプログラムを作成しました。まずは、板材の寸法から、穴の位置を計算によって求めます。この時に、原点の位置によってX軸-Y軸における数値が変わってくるので、原点からの距離をよく考えながら作業を行いました。

板材の簡単な図面

計算を元に考えた座標をプログラムにして入力します。

プログラムを作成する様子

次週のMC実習では、直線や円弧などの「図形」を形取ることを想定したプログラムについて学習していきます。

さて、次回は9月11日(金)生産機械科1年 工業技術基礎について紹介します。

建設業仕事説明会

令和2年度 建設業仕事説明会を実施しました!!

令和2年9月4日(金)、栃木県建設業協会芳賀支部主催の建設業仕事説明会が建設科1年生および保護者の方(希望者23名参加)を対象に実施されました。

建設業協会芳賀支部 理事河原恵治 様 のご挨拶に始まり、土木の仕事について 松栄建設株式会社 茅嶋利夫 様 より、建築の仕事について 大瀧建設株式会社 大瀧武志 様 より講話をいただきました。現場の一線で働く方の貴重な話を聞くことができ、建設業の魅力、資格の重要性、今学ぶことの大切さ、そして仕事の大変さなどを知り、関心を高めるとともに理解を深めることができました。

生産機械科1年「板金・溶接作業」3週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日9/4(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「板金・溶接作業」実習の3週目の様子をご紹介します。

今回は前回に引き続き、ペン立てを作成するためのイニシャルと外形の仕上げを行っていきます。生徒はバリや突起が残らないよう、手触りが滑らかになるまで何度もヤスリで削っていきます。

金ヤスリで削る様子①

金ヤスリで削る様子②

コツを掴んでくるとあまり力を入れなくても金属が削れるようになっていきます。こうして生徒達は物作りの技術を身につけていきます。

完成したイニシャル

完成したイニシャルと他3枚の板は「板金・溶接作業」実習の後半で実際に溶接を行い、自分だけのペン立てへと組み上げていきます。

次回は9/8(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

飛沫防止パーテーション贈呈式

のざわ特別支援学校に飛沫防止パーテーションを寄贈しました!!

のざわ特別支援学校の久保田幹雄校長先生が来校し、本校校長室で飛沫防止パーテーションの贈呈式が行われました。

建設科3年の田川君と吉澤君が出席し、「人に役立つものづくりができて良かった。コロナ感染予防のパーテーションを一つ一つ丁寧に作ったので大切に使ってもらいたい。」と報告していました。

また、久保田校長先生からは、「高校生の力はすごい。大切に使わせていたたぎたい。」と感謝の意を頂きました。

のざわ特別支援学校の久保田幹雄校長先生が来校し、本校校長室で飛沫防止パーテーションの贈呈式が行われました。

建設科3年の田川君と吉澤君が出席し、「人に役立つものづくりができて良かった。コロナ感染予防のパーテーションを一つ一つ丁寧に作ったので大切に使ってもらいたい。」と報告していました。

また、久保田校長先生からは、「高校生の力はすごい。大切に使わせていたたぎたい。」と感謝の意を頂きました。

飛沫防止パーテーション寄贈(七井中)

飛沫防止パーテーションを寄贈してきました!!

建設科3年生の岩崎君と齋藤君(七井中出身)が、七井中に訪問し、飛沫防止パーテーションを寄贈してきました。

母校に貢献できて、生徒は嬉しそうでした。

建設科3年生の岩崎君と齋藤君(七井中出身)が、七井中に訪問し、飛沫防止パーテーションを寄贈してきました。

母校に貢献できて、生徒は嬉しそうでした。

第2学期が始まりました。

本日9月1日(火)、第2学期の始業式が実施されました。

新型コロナ感染症対策として、第1学期終業式と同様に、放送による実施となりました。

校長先生からは、新型コロナ感染症対策を継続しながら、その中で工夫をしながら充実した学校行事・生活を送り、「ピンチをチャンスに変える2学期」にすることを教示され、各学年ごとの努力目標を提示されました。

各自が充実した2学期を送ることを期待しています。

新型コロナ感染症対策として、第1学期終業式と同様に、放送による実施となりました。

校長先生からは、新型コロナ感染症対策を継続しながら、その中で工夫をしながら充実した学校行事・生活を送り、「ピンチをチャンスに変える2学期」にすることを教示され、各学年ごとの努力目標を提示されました。

各自が充実した2学期を送ることを期待しています。

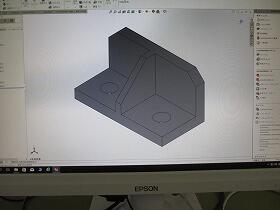

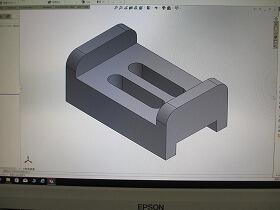

生産機械科3年 CAD実習 4週目

生産機械科3年 実習紹介

本日は昨日に引き続き生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の4週目についてご紹介します。

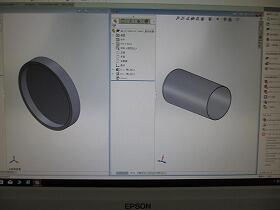

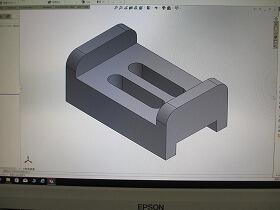

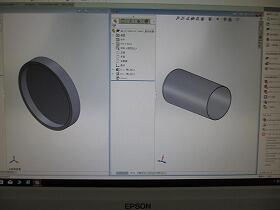

前回からSolid Worksというソフトを使用して3次元のCADについて学んでいますが、今週は前時の復習をした後、投影図作成、アセンブリ(組立)の使用方法を学び、文字彫刻や着色について学んでいきます。

まずは前の時間の復習です。操作方法の確認をしながら、丁寧に描いていきます。

前回の課題を作成

作成した図面を投影図に変換してみます。

必要な寸法を書き込み完成

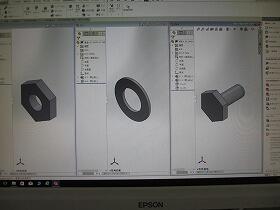

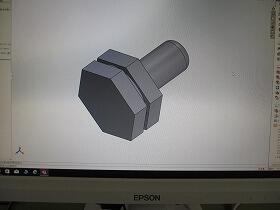

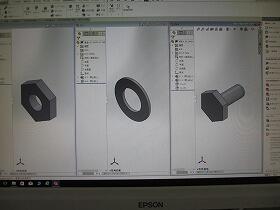

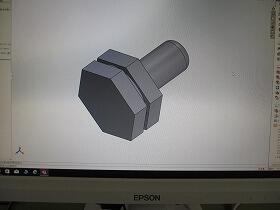

缶とフタ、ボルト・ナット・座金をそれぞれ描き、アセンブリ(組立)してみます。

缶とフタ

上図の缶とフタをアセンブリ

ボルト・ナット・座金

ボルト・ナット・座金をアセンブリ

新たな課題にも取り組みました。

課題完成図

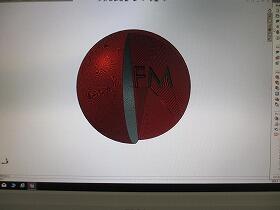

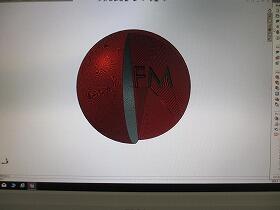

球体を作成し、文字を彫刻・着色もしました。

球体完成図

CAD実習では、Auto CAD・Solid Worksの2種類のソフトを使用して、それぞれの特徴を体験しながら学ぶことができ、将来企業においてどんなソフトを使用していても柔軟に対応できる基礎知識を身につけることができます。また、ドラフターを使用した手描きの図面の大切さについてもCADを操作することで実感できたようです。

コンピュータの苦手な生徒も、最初は難色を示していましたが、実習を終える頃には「もっと描きたい」と言ってくれます。何事も「食わず嫌い」より「まずやってみる」精神で臨んでほしいものです。

さて、9月1日(火)よりいよいよ2学期が始まります。生産機械科の次回の実習は9/4(金)に生産機械科1年の工業技術基礎が行われる予定です。

本日は昨日に引き続き生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の4週目についてご紹介します。

前回からSolid Worksというソフトを使用して3次元のCADについて学んでいますが、今週は前時の復習をした後、投影図作成、アセンブリ(組立)の使用方法を学び、文字彫刻や着色について学んでいきます。

まずは前の時間の復習です。操作方法の確認をしながら、丁寧に描いていきます。

前回の課題を作成

作成した図面を投影図に変換してみます。

必要な寸法を書き込み完成

缶とフタ、ボルト・ナット・座金をそれぞれ描き、アセンブリ(組立)してみます。

缶とフタ

上図の缶とフタをアセンブリ

ボルト・ナット・座金

ボルト・ナット・座金をアセンブリ

新たな課題にも取り組みました。

課題完成図

球体を作成し、文字を彫刻・着色もしました。

球体完成図

CAD実習では、Auto CAD・Solid Worksの2種類のソフトを使用して、それぞれの特徴を体験しながら学ぶことができ、将来企業においてどんなソフトを使用していても柔軟に対応できる基礎知識を身につけることができます。また、ドラフターを使用した手描きの図面の大切さについてもCADを操作することで実感できたようです。

コンピュータの苦手な生徒も、最初は難色を示していましたが、実習を終える頃には「もっと描きたい」と言ってくれます。何事も「食わず嫌い」より「まずやってみる」精神で臨んでほしいものです。

さて、9月1日(火)よりいよいよ2学期が始まります。生産機械科の次回の実習は9/4(金)に生産機械科1年の工業技術基礎が行われる予定です。

生産機械科3年 CAD実習 3週目

生産機械科3年 実習紹介

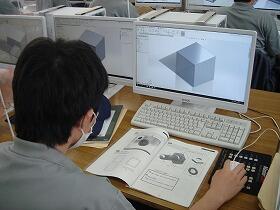

本日は先週に引き続き生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の3週目についてご紹介します。

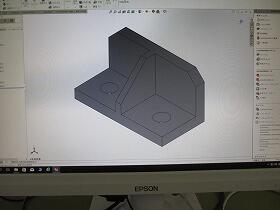

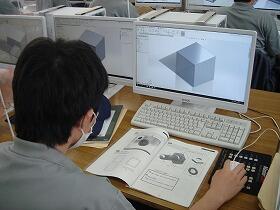

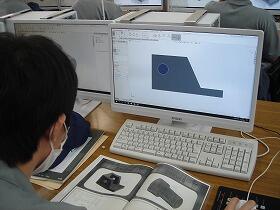

1・2週目は、Auto CADを使用しての実習について紹介しましたが、今回からはSolid Worksというソフトを使用して3次元のCADについて学んでいきます。

前回までとは違い、原点からまず平面に角または丸を描き、これを立体にしていきます。下図手前右側が平面に正方形を描いた様子です。これを左のように立体に仕上げます。

直方体を作成している様子

材質も指定することができます。

完成した立方体

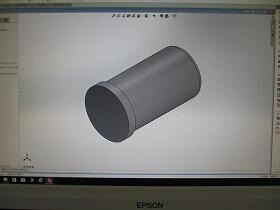

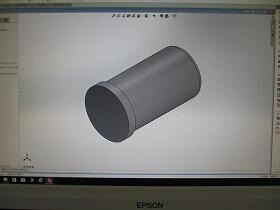

完成した立方体から、不要な部分を切りとっていきます。

作成部品の途中経過

円筒形の部品

Solid Worksを使用しての図面作成では、前回までの2次元の製図との違いを感じながら、それぞれの利点と欠点について学ぶことができます。

さて、次回は明日8/25(火)に生産機械科3年の「CAD実習」4週目について紹介します。

本日は先週に引き続き生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の3週目についてご紹介します。

1・2週目は、Auto CADを使用しての実習について紹介しましたが、今回からはSolid Worksというソフトを使用して3次元のCADについて学んでいきます。

前回までとは違い、原点からまず平面に角または丸を描き、これを立体にしていきます。下図手前右側が平面に正方形を描いた様子です。これを左のように立体に仕上げます。

直方体を作成している様子

材質も指定することができます。

完成した立方体

完成した立方体から、不要な部分を切りとっていきます。

作成部品の途中経過

円筒形の部品

Solid Worksを使用しての図面作成では、前回までの2次元の製図との違いを感じながら、それぞれの利点と欠点について学ぶことができます。

さて、次回は明日8/25(火)に生産機械科3年の「CAD実習」4週目について紹介します。

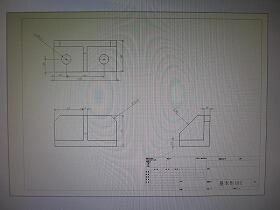

生産機械科3年 CAD実習 2週目

生産機械科3年 実習紹介

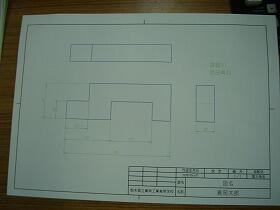

本日は昨日に引き続き生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の2週目についてご紹介します。

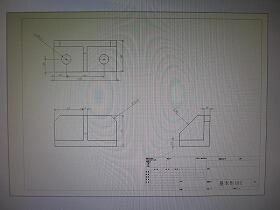

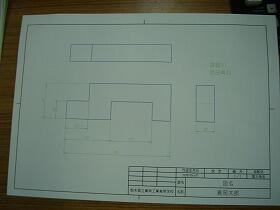

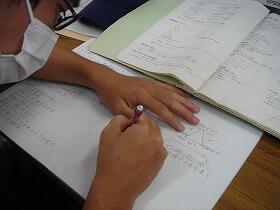

1週目の前回は、座標の取り方や直線、線種の変更など簡単なコマンドについて学び、実際に投影図を描きましたが、2週目の今回は、円や角丸め、寸法記入などのコマンドについて学んでいきます。

教示用ディスプレイやテキストを使用して要点をまとめ、

テキスト等を使用して要点をまとめている様子

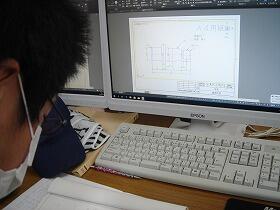

構築線をひき図面を作成していきます。

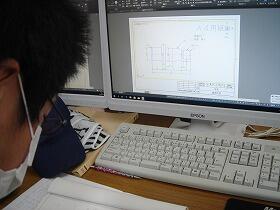

コマンドを使用して練習している様子

2週にわたって学んだ多くのコマンドを駆使し、投影図を完成させました。

投影図完成

Auto CADを使用しての図面作成をとおし、コンピュータを使用することの利点と欠点についても生徒達は考える機会を持ちました。次回は別のソフトを使用してCADの実習を行います。

さて、次回は明日8/24(月)に生産機械科3年の「CAD実習」3週目について紹介します。

本日は昨日に引き続き生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の2週目についてご紹介します。

1週目の前回は、座標の取り方や直線、線種の変更など簡単なコマンドについて学び、実際に投影図を描きましたが、2週目の今回は、円や角丸め、寸法記入などのコマンドについて学んでいきます。

教示用ディスプレイやテキストを使用して要点をまとめ、

テキスト等を使用して要点をまとめている様子

構築線をひき図面を作成していきます。

コマンドを使用して練習している様子

2週にわたって学んだ多くのコマンドを駆使し、投影図を完成させました。

投影図完成

Auto CADを使用しての図面作成をとおし、コンピュータを使用することの利点と欠点についても生徒達は考える機会を持ちました。次回は別のソフトを使用してCADの実習を行います。

さて、次回は明日8/24(月)に生産機械科3年の「CAD実習」3週目について紹介します。

生産機械科3年 CAD実習 1週目

生産機械科3年 実習紹介

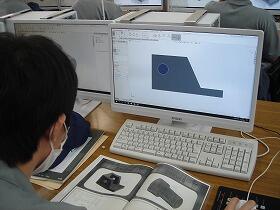

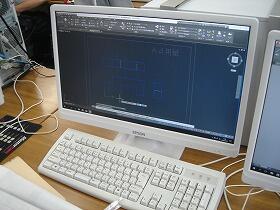

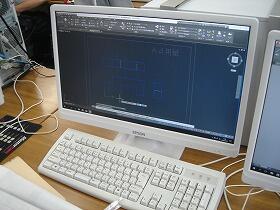

本日は生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の1週目についてご紹介します。

CAD実習は、1年次から3年間座学で学んできた「製図」の知識を生かし、コンピュータを使用して図面を作成する実習です。CADとは、Computer Aided Design(コンピュータ 支援 設計)の頭文字C・A・Dであらわされ、多くの企業で製品の設計・開発に使用されるものです。

生産機械科3年の実習では、このCADを2種類のソフトを使用して学んでいきます。

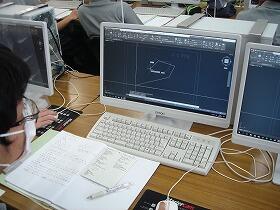

1週目の今回は、Auto CADを使用して2次元の図面の作成を学びます。

テキストを使用して要点をまとめている様子

作図をするにあたっていくつものコマンド(命令)をCADを操作しながら学んでいきます。

コマンドを使用して練習している様子

一通りのコマンドを学んだ後は、実際に投影図を作成してみます。

投影図の製作途中と完成図

CADを使用することで、手描きの図面との時間的な差や座学で学んだ製図の基本的ルールの大切さについて身をもって体験していました。

さて、次回は明日8/21(金)に生産機械科3年の「CAD実習」2週目について紹介します。

本日は生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の1週目についてご紹介します。

CAD実習は、1年次から3年間座学で学んできた「製図」の知識を生かし、コンピュータを使用して図面を作成する実習です。CADとは、Computer Aided Design(コンピュータ 支援 設計)の頭文字C・A・Dであらわされ、多くの企業で製品の設計・開発に使用されるものです。

生産機械科3年の実習では、このCADを2種類のソフトを使用して学んでいきます。

1週目の今回は、Auto CADを使用して2次元の図面の作成を学びます。

テキストを使用して要点をまとめている様子

作図をするにあたっていくつものコマンド(命令)をCADを操作しながら学んでいきます。

コマンドを使用して練習している様子

一通りのコマンドを学んだ後は、実際に投影図を作成してみます。

投影図の製作途中と完成図

CADを使用することで、手描きの図面との時間的な差や座学で学んだ製図の基本的ルールの大切さについて身をもって体験していました。

さて、次回は明日8/21(金)に生産機械科3年の「CAD実習」2週目について紹介します。